4952

10

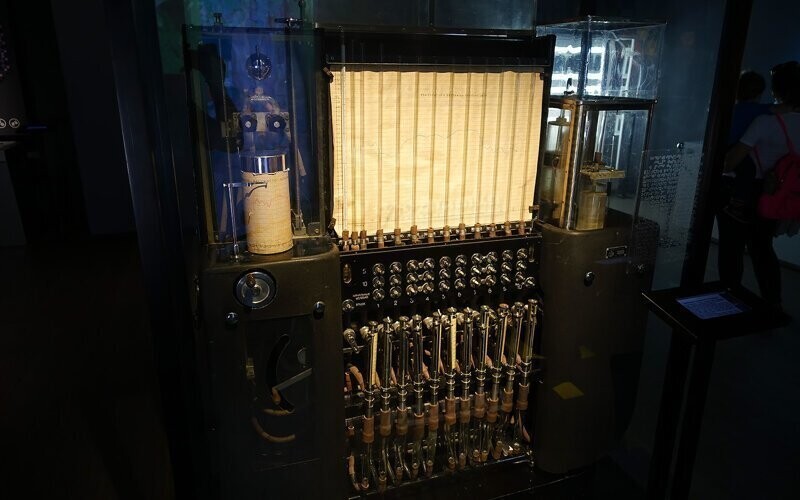

Это вам не электрический комплюктер, а гидроинтегратор Лукьянова! Который успешно решал дифференциальные уравнения с частными производными. Благодаря этой чудо-машине был построен БАМ, Саратовская ГЭС и до кучи других масштабных и сложных проектов.

Современный компьютер появился сравнительно недавно. Но мы уже начали забывать, что вычислительная машина может выглядеть иначе и, более того, ей совершенно необязательно работать на электричестве. Вспомним историю. Первый в мире компьютер, который был механическим, изобрел англичанин Чарльз Бэббидж в XIX веке. А в первой половине XX века советский ученый Владимир Лукьянов представил миру не менее удивительную машину, которая была способна решать дифференциальные уравнения в частных производных. Принцип ее работы основывался на перетекании воды по системе стеклянных трубок.

×

Компьютер Чарльза Бэббиджа

В 1925 году, совсем недавно закончившего строительный факультет МИИПС, Владимира Лукьянова направляют работать инженером на строительство уральских железных дорог. В то время прокладка ж/д путей велась медленно. Проблема заключалась в том, что бетонирование было возможно только в теплое время года. Но даже летом качество бетонирования было ни к черту – бетон постоянно растрескивался.

Лукьянов предположил, что всему виной температурные перепады и возникающие вследствие этого напряжения. Мысли вчерашнего студента бывалые коллеги встретили со скепсисом. Тогда Лукьянов решает начать самостоятельное изучение свойств бетона в зависимости от температуры, влажности и качества исходных материалов.

Лукьянов предположил, что всему виной температурные перепады и возникающие вследствие этого напряжения. Мысли вчерашнего студента бывалые коллеги встретили со скепсисом. Тогда Лукьянов решает начать самостоятельное изучение свойств бетона в зависимости от температуры, влажности и качества исходных материалов.

Лукьянов Владимир Сергеевич (1902-1980)

Тут требовались серьезные математические вычисления, которые были не по зубам даже опытным математикам. К тому же в 1928 году не существовало расчетных методов, которые бы помогли быстро и верно решить дифференциальные уравнения в частных производных.

Но Лукьянов знал, что еще в 1918 году ученый-гидравлик Николай Павловский доказал, что можно смоделировать один процесс, заменив его другим, если оба процесса описываются одними и теми же уравнениями. А второй ученый, теплотехник Михаил Кирпичев, разработал технологию моделирования производственных процессов в лаборатории.

Поразмыслив, молодой инженер решил объединить идеи обоих ученых. Лукьянов пришел к выводу, что процесс изменения температуры можно смоделировать при помощи гидравлических процессов – ведь охлаждение бетона и процессы перелива жидкостей описываются одними и теми же дифференциальными уравнениями.

Но для расчетов Владимиру Лукьянову требовалось совсем ничего – вычислительная машина. Но благо, в 1910 году русский инженер-кораблестроитель Алексей Крылов представил изобретение – аналоговый интегратор, который мог решать дифуры 4-го порядка.

Но Лукьянов знал, что еще в 1918 году ученый-гидравлик Николай Павловский доказал, что можно смоделировать один процесс, заменив его другим, если оба процесса описываются одними и теми же уравнениями. А второй ученый, теплотехник Михаил Кирпичев, разработал технологию моделирования производственных процессов в лаборатории.

Поразмыслив, молодой инженер решил объединить идеи обоих ученых. Лукьянов пришел к выводу, что процесс изменения температуры можно смоделировать при помощи гидравлических процессов – ведь охлаждение бетона и процессы перелива жидкостей описываются одними и теми же дифференциальными уравнениями.

Но для расчетов Владимиру Лукьянову требовалось совсем ничего – вычислительная машина. Но благо, в 1910 году русский инженер-кораблестроитель Алексей Крылов представил изобретение – аналоговый интегратор, который мог решать дифуры 4-го порядка.

На протяжении нескольких лет Лукьянов работал над объединением идей своих гениальных предшественников, и к 1934 году обосновал гидравлический метод аналогий для механизации расчетов теплотехнических процессов.

В 1935 году появилась первая модель гидрокомпьютера. Она не отличалась изяществом и выполнена была из примитивных материалов – трубки из стекла, жести и кровельного железа. Но уже через год была запущена доведенная до ума вычислительная машина, которая получила название «гидроинтегратор Лукьянова».

В 1935 году появилась первая модель гидрокомпьютера. Она не отличалась изяществом и выполнена была из примитивных материалов – трубки из стекла, жести и кровельного железа. Но уже через год была запущена доведенная до ума вычислительная машина, которая получила название «гидроинтегратор Лукьянова».

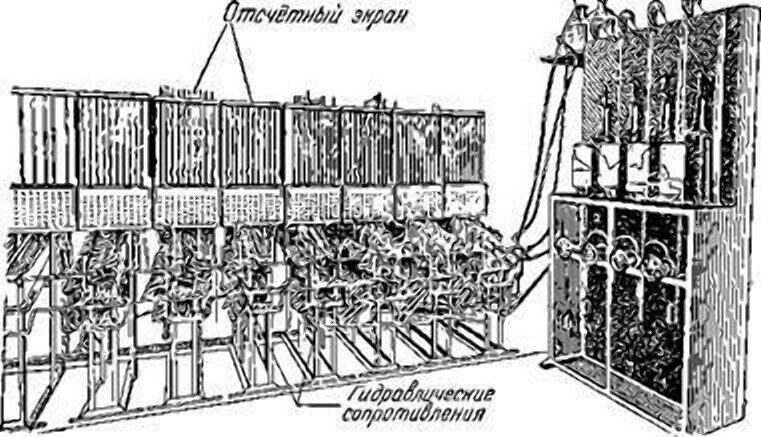

Главным узлом в гидроинтеграторе, как нетрудно догадаться, были стеклянные сосуды определенной емкости, которые соединялись трубками. Трубки, в свою очередь, имели возможность менять гидравлическое сопротивление – это было необходимо для моделирования различных начальных условий. Подвижные сосуды, к которым были подключены трубки, можно было перемещать вверх или вниз. Таким образом менялся напор жидкости в главных сосудах. А процесс расчета запускался или останавливался специальными кранами.

Так выглядит процесс программирования гидроинтегратора для решения той или иной задачи:

Во-первых, создается расчетная схема процесса, который будет исследован. Во-вторых, соединяются сосуды на основании расчетной схемы и определяются параметры гидравлических сопротивлений соединительных трубок, в-третьих, производится расчет начальных значений искомой величины, в-четвертых, создается график изменений начальных условий процесса, который будет смоделирован.

Так выглядит процесс программирования гидроинтегратора для решения той или иной задачи:

Во-первых, создается расчетная схема процесса, который будет исследован. Во-вторых, соединяются сосуды на основании расчетной схемы и определяются параметры гидравлических сопротивлений соединительных трубок, в-третьих, производится расчет начальных значений искомой величины, в-четвертых, создается график изменений начальных условий процесса, который будет смоделирован.

После того, как выполнены предварительные задачи, задаются начальные значения – подвижные и главные сосуды заполняются до расчетной величины водой.

Начальное положение воды пьезометрах (измерительных трубках) отмечались на миллиметровке. Затем открывались краны, вода начинала переливаться, через некоторые промежутки времени они закрывались, а новые положения жидкости в пьезометрах также отмечались на миллиметровке. Благодаря отметкам составлялся график – он и являлся решением поставленной задачи.

Начальное положение воды пьезометрах (измерительных трубках) отмечались на миллиметровке. Затем открывались краны, вода начинала переливаться, через некоторые промежутки времени они закрывались, а новые положения жидкости в пьезометрах также отмечались на миллиметровке. Благодаря отметкам составлялся график – он и являлся решением поставленной задачи.

В свое время гидравлический компьютер стал революцией. Открывающиеся перспективы видели даже в верхах. Владимиру Лукьянову доверили создание и руководство лаборатории гидравлических аналогий, где ученый и проработал более 40 лет.

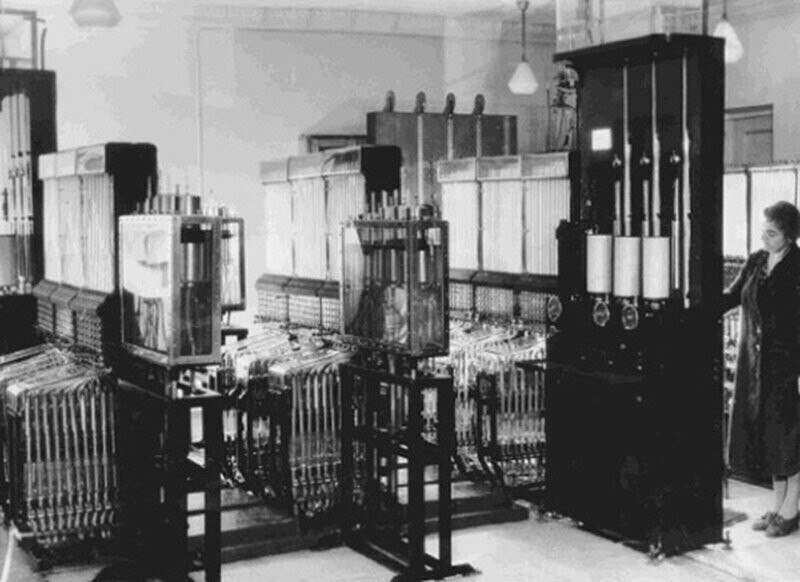

Первый интегратор (ИГ-1), запущенный в 1935 году, решал только самые простые одномерные задачи. Но уже к 1941 году был создан состоящий из отдельных секций, двумерный интегратор. К 1955 году Лукьянов с коллегами создал гидравлический компьютер, которой уже был способен решать трехмерные процессы.

Первый интегратор (ИГ-1), запущенный в 1935 году, решал только самые простые одномерные задачи. Но уже к 1941 году был создан состоящий из отдельных секций, двумерный интегратор. К 1955 году Лукьянов с коллегами создал гидравлический компьютер, которой уже был способен решать трехмерные процессы.

Стоить вспомнить, что в 50-х годах уже появились примитивные ЭВМ. Но они отличались сложностью программирования и медленной скоростью. На их фоне гидроинтеграторы были и проще, и эффективнее. Многие важные расчеты в стране производились "на воде". Проекты БАМа, Каракумского канала, строительство Саратовской ГЭС – все они были построены благодаря расчетам вычислительной машины Лукьянова.

ИГ-3

К середине 70-х годов гидравлические интеграторы использовались в 115 организациях по всему Союзу. Более того, они работали и в странах СЭВ.

Но технологии не стоят на месте. В 80-х годах появились компактные и быстродействующие ЭВМ, которые быстро вытеснили гидроинтеграторы. Теперь их место, увы, в музеях. Кстати, их осталось всего две штуки и обе хранятся в Политехническом музее в Москве.

Но технологии не стоят на месте. В 80-х годах появились компактные и быстродействующие ЭВМ, которые быстро вытеснили гидроинтеграторы. Теперь их место, увы, в музеях. Кстати, их осталось всего две штуки и обе хранятся в Политехническом музее в Москве.

Источник:

Ссылки по теме:

- Что разрешалось видеть иностранцам во время путешествия в СССР

- Душегубами становится: как обычный пьяница держал в страхе Замоскворечье

- Ты то, что ты ешь: устрицы и черная икра на столах тех, кто нами правит

- 15 вещей из СССР, которые без сожаления заменили на современные аналоги, но о них до сих пор вспоминают с теплотой

- Зачем советские телевизоры снабжали переключателем, рассчитанным на 12 каналов?

реклама

Но представить себе "программирование" не в виде присоединения проводков (как у нас), а трубок с потоками жидкости - это вообще полный мрак! Уважаю тех ученых...

Извините, пост навеял. Я расстроился

На самом деле научное сообщество их полюбило, ушло в серию и много интересных проектов благодаря ним было рассчитано. К примеру, Байкало-Амурская магистраль

https://habr.com/ru/post/374309/https://habr.com/ru/post/374309/

система "Старт"

чисто радиодетали, но на сжатом воздухе.

на Химии много где использовались - в связи с пожарной безопасностью.

Система "Старт" - это чистая пневмоавтоматика УСЭППА: реле, клапана и прочие насосы. Аналоговых вычислений там и попыток не было. Максимум - классический PID-регулятор на жиклёрах.

Я застал, как в Белтрансгазе последнюю такую систему автоматики вырезали нах.

так что всякое было

при наличии элементной базы сделать можно все что угодно