Почетная обязанность защищать Россию всегда лежала на плечах всех ее многочисленных народов. Однако в разное время "национальная" принадлежность отдельных людей могла довольно сильно изменить состав армии.

Иностранцы в царской армии

Сведения о национальном составе офицерского корпуса царской армии практически отсутствуют, - пишет историк Сергей Волков в своей книге «Русский офицерский корпус», - поскольку официального понятия «национальность» в России в общем-то не существовало и ни в каких официальных документах оно не указывалась. Под словом «русский» имелась ввиду обычно не национальная, а государственная принадлежность (понятие "русский" было синонимом слова "российский").

В какой-то степени понятием заменявшим национальность, было вероисповедание. Все русские были православными и составляли большинство офицерского корпуса (на период 1695 г. - 86,4%). Несмотря на очень большое число иностранцев, приглашенных на службу Петром I при формировании регулярной армии, к лету 1700 г. в новообразованных пехотных полках русских офицеров было 60%.

Процент иностранцев возрос при Анне Иоанновне, когда был открыт широкий прием их на русскую службу. В 1735–1739 гг. иностранцами были 33 генерала из 79, а на 28 русских полковников приходилось 34 иностранца. Как правило, это были немцы. В последующие периоды доля немцев среди офицерского корпуса оставалась довольно значительной, но речь шла уже не об иностранцах, а об иммигрантах из различных германских государств, во множестве переселявшихся в Россию во второй половине XVIII веке навсегда, и принимавших русское подданство, и немецком дворянстве. Причем если первые, как правило, принимали православие, женились на русских и ассимилировались, то вторые, компактно проживавшие в Эстляндской, Лифляндской и Курляндской губерниях, сохранялись как особая группа. Из этой среды на протяжении двух столетий вышло множество военных и государственных деятелей, деятелей науки и культуры (Крузенштерны, Врангели, Беллинсгаузены, Тизенгаузены, Эссены и многие другие).

Немцы традиционно играли большую роль в российском государственном аппарате и армии, особенно в конце XVIII — первой половине XIX в. Они отличались высокой дисциплиной, сравнительно редко выходили на протяжении службы в отставку, держались достаточно сплоченно, к тому же очень многие из них имели высшее военное образование. Известен даже эпизод с Александром III. Однажды ему представляли штаб армейского пехотного корпуса — сплошная вереница фамилий с окончаниями на «бах», «гейм» и т. п., и когда между ними встретился какой-то генерал-майор Козлов, император воскликнул: «Наконец-то!» (Александр III немцев, как известно, не любил, и, случалось, умышленно не давал им ходу.)

С возвращением в состав России западных территорий (так называемые «девять западных губерний»: Киевская, Подольская, Волынская, Минская, Могилевская, Гродненская, Витебская, Виленская и Ковенская) в состав офицерского корпуса стали вливаться представители многочисленного польского дворянства.

После польского мятежа 1863 г. очень высокий процент поляков в офицерском корпусе стал даже вызывать опасения. Речь, собственно, шла не о лицах польской национальности — никаких ограничений по национальному признаку в России никогда не существовало, а о «католиках, уроженцах Царства Польского, западных и юго-западных губерний». Ограничений на производство их в офицеры также не было, но поляки-католики при этом должны были представлять свидетельство местных властей об их политической благонадежности и «преданности России».

А кто быстрее строил карьеру?

Скорость карьерного роста у представителей различных вероисповеданий различалась лишь незначительно. Православные достигали чина полковника в среднем через 26 лет, лютеране — через 24,5, католики — 27,4, мусульмане — 28,3;

По родам войск эти показатели также не очень различались. Доля православных и русских наиболее высока была в артиллерии и инженерных войсках (примерно 90%), меньше — в пехоте (85-86%) и кавалерии (80-83%). В казачьих войсках православными были до 97–98% офицеров и русскими — до 95-96%. В офицерском корпусе были довольно широко представлены другие народы России: поляков и немцев насчитывалось по нескольку тысяч, по нескольку сот — латышей, литовцев, эстов, грузин, армян, татар, кавказских мусульман. Среди офицеров были также башкиры, калмыки, финны, шведы, караимы, корейцы и представители других национальностей.

XVIII век: в армии только «москали»?

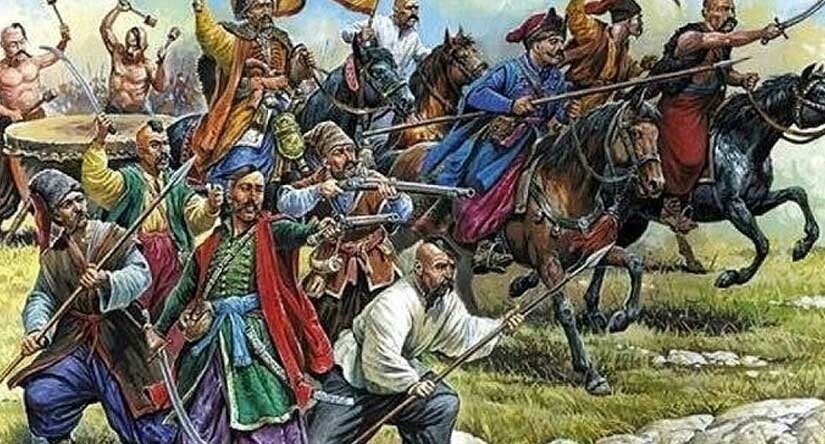

Присоединившиеся к России в середине XVII века украинские казаки служили в своих особых формированиях, собственно, как и все казаки Российского государства. Но служба на Украине долгое время имела свои особенности.

Несмотря на то, что далеко не все украинцы входили в казачье сословие, украинцы других сословий (крестьяне, мещане) также долго не призывались в армию. С конца XVII века царь Алексей Михайлович начал время от времени производить наборы рекрут – принудительное изъятие на службу в армию определённого числа гражданских лиц. В начале XVIII века его сын Пётр сделал рекрутские наборы основой комплектования русской армии. Но на жителей как гетманства Малороссийского, так и т.н. Слободской Украины эти наборы не распространялись. Эти украинцы считались служащими в «ландмилиции», то есть в территориальном ополчении, а не в регулярной армии.

Говорят, что слово «москаль» пошло с тех времен. Им обозначали одновременно и солдата, и русского, так как украинцы в российской армии не служили. Только Екатерина II, уничтожив Запорожскую Сечь и распространив на Украину крепостное право, в 1783 году подчинила действию рекрутских наборов податные сословия населения Украины.

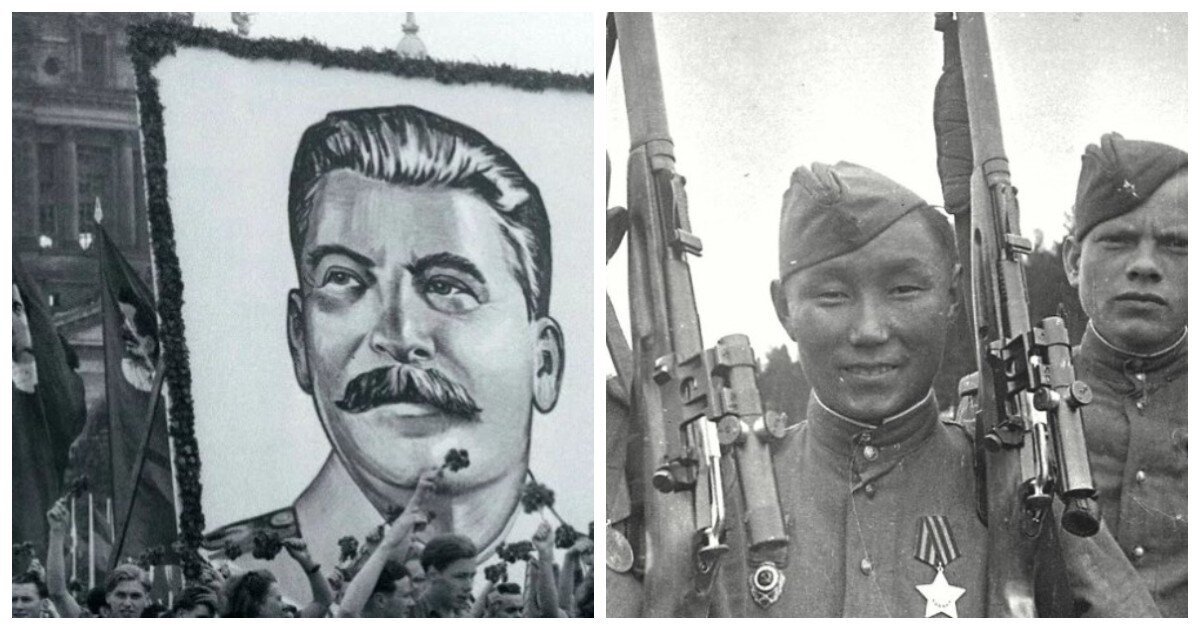

Кого не призывали на фронт по приказу Сталина?

Несмотря на то, что Победа в Великой Отечественной войне, бесспорно, - заслуга всего советского народа, согласно приказу Сталина, далеко не все народы многонациональной страны одинаково призывались на фронт. Национальная политика СССР разделяла народности на тех, кто более подготовлен к войне, а кто менее, исходя из исторических сложившихся различий и культурных ценностей, а порой и по факту поведения на данном временном отрезке. Об этом пишет журнал "Культурология".

В первую очередь запрет на призыв действовал в отношении людей, которые имели привязку к другим государствам: немцы, которых хватало в СССР и до войны, японцы, болгары, румыны, венгры и т.д. Однако из их числа формировались части, задействованные для строительных работ военного назначения в тылу. Но и это правило имело исключения, поэтому среди указанных национальностей были люди, которые не просто участвовали в сражениях, но и получали ордена и медали. Их допуск на линию фронта решался в индивидуальном порядке после проверки на политическую благонадежность (членство в партии, комсомоле).

При этом словаки, хорваты, итальянцы, испанцы считались пострадавшими от фашистских действий, поскольку их государства оказались оккупированными территориями, а потому из их числа даже формировались отдельные части. На втором году Великой Отечественной даже была собрана чехословацкая воинская часть, со временем она разрослась в корпус.

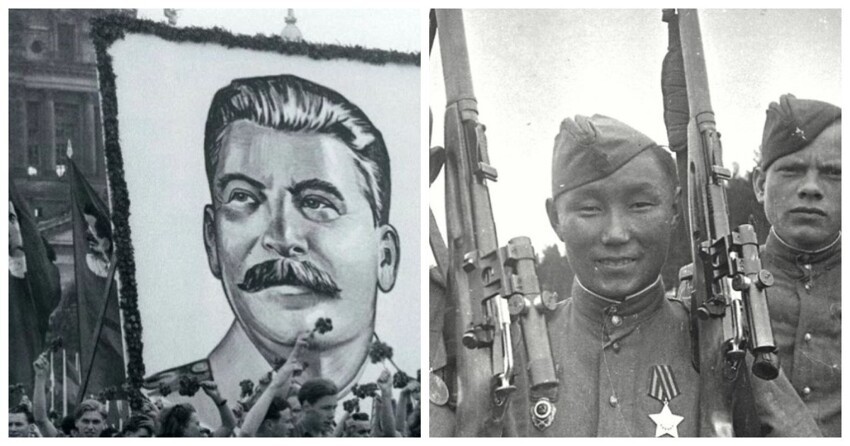

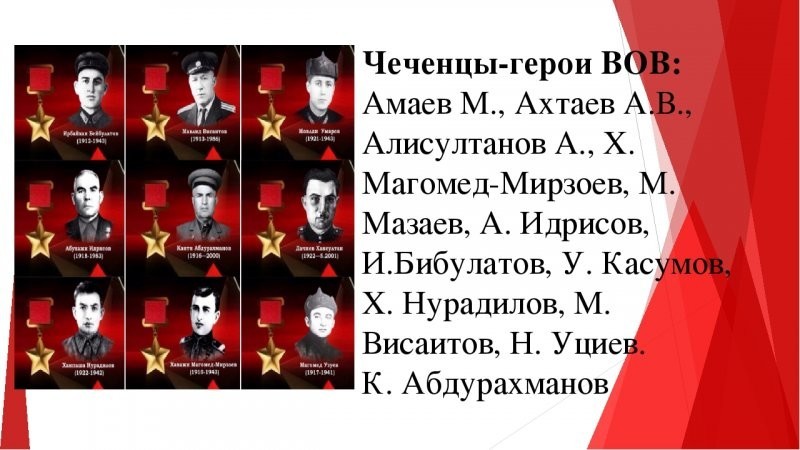

В октябре 1943 года был на год приостановлен начатый ранее призыв молодежи, представляющей национальности Средней Азии, Закавказья, Казахстана, Северного Кавказа. Начать призывать их должны были в ноябре 1944 года, но не в армию, а в резервные части. Причиной такого решения в указе значатся факторы политической неблагонадежности и невысокой боеспособности призывников. Справедливости ради надо сказать, что данный приказ касался только молодежи 1926 г.р., призывников старшего возраста это ограничение не касалось, а многие и многие выходцы из перечисленных республик стали героями Великой Отечественной войны, прославив свой народ.

А как с народами Сибири?

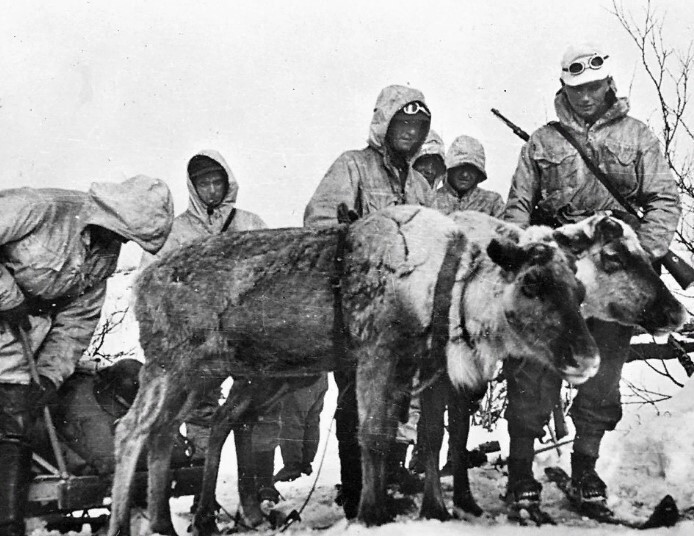

До 1939 года народы Крайнего Севера, Востока и Сибири вообще не призывались в армию. В ряде источников встречаются данные о том, что эти народности начали призываться наравне с остальными с первых дней Великой Отечественной. Однако это не так. Постановление Государственного комитета обороны, датированное еще первыми неделями войны, освобождало жителей этого региона (речь только о коренных народах) от призыва на войну. Тем не менее, в этих регионах формировались оленно-транспортные батальоны.

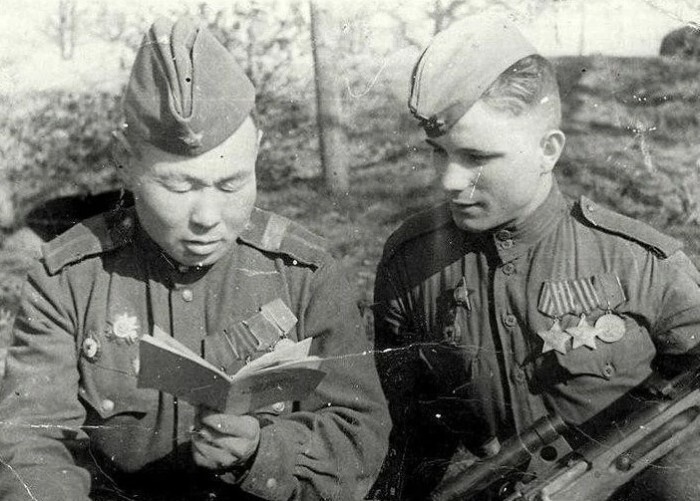

Чтобы попасть на фронт, им необходимо было пройти специальную комиссию в военкомате по месту проживания. В число обязательных условий входило владение русским языком, хотя бы начальный уровень образования и хорошее здоровье. Охотники из числа коренных жителей часто попадали в снайперы, благодаря природной меткости и большому опыту. Многие представители «непризывных» национальностей были награждены орденами и медалями за отвагу и героизм, проявленные в бою.

Современные невоеннообязанные

Согласно ФЗ «Об альтернативной государственной службе», в армии сегодня имеют право не служить представители 47 малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока и ряда других регионов России – алеуты, коряки, вепсы, ханты – все народности, общая численность которых не выше 50 тысяч человек.

В начале нулевых в России был сильно сокращен план призыва для дагестанцев. Как объяснили «Известиям» в Главном организационно-мобилизационном управлении Минобороны, эти призывники «не подходят под требования [предъявляемые будущим воинам]»: парней в Дагестане следует лучше готовить военно-учетным специальностям и активнее заниматься с ними военно-патриотической работой. В Госсовете республики есть перечень народов Дагестана, имеющих право проходить альтернативную службу.

С 1994 года, когда началась Первая Чеченская война, фактически прекратился призыв в российскую армию чеченцев, он возобновился только спустя 20 лет. В 2014 году первые 400 новобранцев отправились служить в части Южного федерального округа и еще 100 остались проходить службу в местных подразделениях Росгвардии.

Источник:

- Преданная собака целый месяц ждала хозяев, которые бросили её

- "Мой муж живет в страхе, что я уйду от него"

Скорость построения карьеры у представителей различных вероисповеданий различалась лишь незначительно. Православные достигали чина полковника в среднем через 26 лет, лютеране через 24,5, католики 27,4, мусульмане 28,3, армяне 27(!)

У армян особенное вероисповедание?

Следуя простой логике, весьма сомнительно, что в самом начале войны, ГКО отвлекался от наиважнейших дел по спасению Родины, на такие мелочи, как трогательная забота о малочисленных народах.

Так что призыв был, о чём также свидетельствуют сведения о наличии в то время уклонистах и дезертирах, откуда они бы взялись, если не было призыва?) Кроме призыва, среди представителей коренных национальностей Севера было большое добровольческое движение. Добровольцы проходили отбор в военкоматах перед отправкой на фронт. Предпочтение отдавалось тем, кто удовлетворял следующим критериям: владение русским языком, наличие хотя бы начального образования, крепкое здоровье. Приоритет отдавался также партийным и комсомольским активистам из числа малых народностей. Высоко ценились снайперские качества профессиональных таёжных охотников.

Оценить вклад представителей малых народов в Победу, поможет следующий факт, - если в целом по РСФСР, восстановить довоенную численность населения удалось к 1955 году, то у народов Дальнего Востока она не была восстановлена даже к началу 1960-х годов.

Если бы действительно было постановление ГКО, об освобождении народов Дальнего Востока от призыва, такой ситуации не было бы.

Познания истории на уровне московской школоты, для которой за мкадом все на одно лицо в лаптях да на арбе катаются.

"До 1939 года народы Крайнего Севера, Востока и Сибири вообще не призывались в армию."(с) - интересно откуда такой бред вычитали?

"Постановление Государственного комитета обороны ... освобождало жителей этого региона (речь только о коренных народах)"(с) - речь шла только о малых народностях, для которых потери на фронте грозили исчезновением. При этом сами представители этих народностей шли в военкоматы и записывались в армию как якуты - читаем воспоминания Героев Советского Союза представителей этих народностей.

"В число обязательных условий входило владение русским языком"(с) - читайте историю - некоторые орденоносцы русский выучили аж в Польше и Германии - для некоторых, весьма успешных, частей неуставной нормой было - один солдат докладывает, второй переводит.

"В октябре 1943 года был на год приостановлен начатый ранее призыв молодежи, представляющей национальности ... Причиной такого решения в указе значатся факторы политической неблагонадежности и невысокой боеспособности призывников."(с) - Невысокая боеспособность - напомнить где была сформирована Панфиловская дивизия? Приостановили призыв потому, что люди нужны были для работы заводов, как местных, так и эвакуированных, и шахт - те 14-16-летние мальчишки 41-го стали в 44-м специалистами и больший вклад в будущую Победу вносили у станков. А вот возмущения у молодежи особенно у комсомольцев, что их не брали на фронт было много - это к вопросу о политической благонадежности.

Читайте правила призыва тех лет - кого и в каком возрасте призывали.

Многие запомнили, что в 39-м урезали льготы и брони по призыву, но мало кто может четко сказать какие именно льготы были отменены.

Не все смотрели советское кино и читали советские книги. Кто постарше может и вспомнит как деды-прадеды рассказывали, что в военкомат на призыв шли с народными гуляньями, а не служивший воспринимался чуть ли не с жалостью как неполноценный - люди другие были с другими жизненными идеалами.

А у нас (в архиве выписки читал) 23 строгача многим шахтерам выписали - на работу опоздали - в военкомате ночевали, пока их не разогнали - а для многих из них Ханкин-Гол, Зимняя или Польская компании не пустой звук.

Они знали, что такое война и сами шли в военкоматы - не потому что обязаны, а чтоб враг к ним домой не пришел.

потому шо нам дали наделы земли на очень неспокойных территориях.

это были левобережье Волги - набеги кочевников и прочих разбойников.

Таврия и северное Черноморье с Крымом - разбойные набеги всяких беглых криминалов и прочих "татар" и чеченцев.

Алтайский край - набеги кочевников и прочих.

все льготы кончились с столыпинскими реформами. это стало много позже. когда уже порядок у себя немцы навели.

поволжские вообще только коммунистам налоги стали платить. то шо все равны стали...

за счёт дисциплины и организации немцы очень неплохо справились с возделыванием целины и защитой СВОИХ (бесплатно выделенных Россией) наделов. кстати немцы таки нехило пистили махновцев и прочих бандитов. когда те к ним совались.( типа как Донбасс сегодня) я знаю это от деда. из одесских я корнями.

сходится с историческими упоминаниями о Махно и немецких колонистах. они предпочитали договариваться. погромы не пролазили нифига.

об Украине (о чем автор упоминает) - тогда никто и слыхом не слыхивал. Украину создал Ленин.

бандерлоги вытискивают из контекста меленькие взбрыкивания разных польских шляхтичей и беглых от поляков рабов (запорожье) Украиной.

отголоски шумерского образования.

имхо.

российские немцы очень разные. и даже язык у нас разный. и в Казахстане многие между собой общались на русском и ВНИМАНИЕ - украинском !!! то шо все наши охранники были украинцами и мы думали шо это русский. То шо бандерлоги говорят за эшелоны сосланных сталиным украинцев - они пистят.они приехали сами, нквдшники нас охранять. за лычки. эшелоны приехали позже - целинники/заробитчане. и добровольно.

ну мы же все живые еще. кончайте эту хрень. нас то не обманешь. делимся с людьми историей не из бандерложих фантазий морекопателей...