Позвольте ознакомить Вас с небольшим отрывком воспоминаний Энгелины Борисовны Тареевой.

Как она сама пишет о себе: Я родилась 30 мая 1925 года в городе Днепропетровске (тогда Екатеринославе) в семье профессиональных революционеров. Дедушка мой старый искровец (работал в газете «Искра»), бабушка работала вместе с ним в большевистском подполье.

Родители участвовали в организации комсомола на украине, он был организован в 1918 году. В этом году мама стала секретарем райкома комсомола Городского района Днепропетровска. После гражданской войны родители уехали в Москву учиться, а я осталась в Днепропетровске с няней. Отец окончил философский факультет, защитился и преподавал политэкономию в высшей партийной школе, мама окончила военную химическую академию, получила чин капитана, и вскоре поступила в аспирантуру. В 1935 году отца перевели на работу в Киев. Отец был членом ЦК КП украины, преподавал, занимался научной работой.

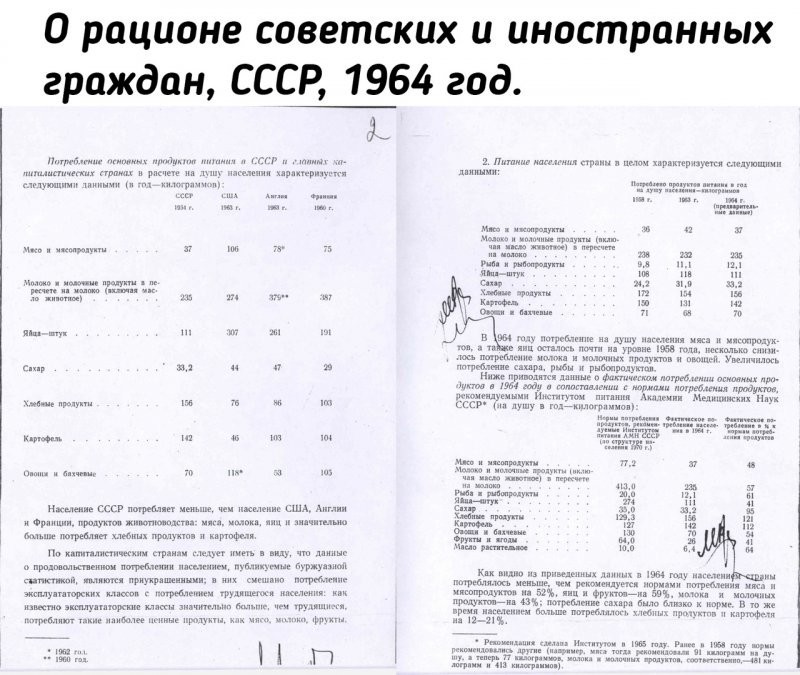

Существует миф о дешёвых ценах на продукты в советский период. Он посмотрел какую-то статистику и убедился, что это миф. Что касается статистики, то известно, что есть три вида лжи: просто ложь, чудовищная ложь и статистика. Что касается меня, то мне ни в какую статистику лезть не нужно, я просто помню, сколько денег за какие продукты питания я платила в какие годы. В 1961 году прошла деноминация, в результате которой в стране было произведено изменение масштаба цен, укрупнение денежной единицы в десять раз и соответственно пересчет цен и тарифов, ставок, окладов, пенсий, пособий и т.д. Я буду указывать цены после того, как прошла деноминация. В начале 60-х нарезной батон хлеба стоил 13 копеек, я думаю, это все помнят. Говядина стоила 1 рубль 20 копеек первый сорт. Первый сорт – это вырезка и тонкий край. В «Книге о вкусной и здоровой пище» была большая картинка на целую страницу, на ней была изображена говяжья туша и линиями указано, какие части туши как называются и каким сортом идут. Как я уже сказала, вырезка и тонкий край шли первым сортом и стоили 1,20 руб, второй сорт был 1 рубль, а, например, лопатка шла третьим сортом и стоила 68 копеек. А лопатка – это почти сплошная мякоть. Но мясо лопатки жёсткое и на бифштекс не годится, даже на гуляш не годится, лопатка годится только на котлеты, а ещё её можно сварить и из варёной сделать начинку для пирожков или блинчиков, картофельные зразы, картофельную запеканку, макароны по-флотски, словом, использовать в молотом виде. А ещё была пашина, она вообще стоила 40 копеек, но тоже годилась на суп и на использование в молотом виде, как и лопатка. А потом продукты резко подорожали. Прежде всего подорожали икра чёрная и красная и красная рыба. Я помню, я пришла в магазин и увидела, что группа женщин там что-то оживлённо обсуждает.

Одна женщина сказала: «Ну и чёрт с ними, пусть сами жрут, пусть подавятся». И тут я увидела новые ценники. До этого подорожания красная икра стоила в деноминированных ценах 4,70 руб. Бутерброд с красной икрой был типовой студенческий завтрак. Чайной ложкой на кусок хлеба намазывалось масло, потом этой же ложкой намазывалась икра, а потом этой ложкой размешивался чай в стакане. В 1962 году продукты резко подорожали, это спровоцировало всем известные события в Новочеркасске. Там подорожание продуктов ещё совпало со снижением расценок на работы. Говядина стала стоить 2 рубля и как-то не очень делилась по сортам, свинина – 1,80 руб, куры тогда стоили почему-то дороже говядины, курица стоила 1,20 руб, но иногда в продажу выбрасывали цыплят, которых продавали по 50 копеек, а они очень годились для любимого блюда, цыплёнка табака. Вообще, так называемая социалистическая экономика – это штука загадочная. В странах, где есть свободный рынок, этот рынок и формирует цены. Цены определяют сочетание спроса и предложения. Там действует закон стоимости, который гласит: цена тяготеет к стоимости. Каждый продающий хотел бы свой товар продать подороже. Но, поскольку на рынке жёсткая конкуренция, то для того, чтобы купили у него, он должен продавать дешевле, чем другие. Продать ниже себестоимости никто не может себе позволить, поэтому, как мы уже сказали, цена тяготеет к стоимости. В социалистической экономике цена и себестоимость никак не связаны. В Советском Союзе цены назначались. Каким же критерием руководствуются, назначая цены? Мы как-то познакомились с человеком, который работал в Госкомцен, он оказался соседом Игоря Тареева по больничной палате. Он нам рассказал, что цены назначаются такие, чтобы семья из 4 человек, муж, жена и двое детей, где жена получает минимальную зарплату 80 рублей, а муж свою зарплату пропивает, могла бы на эти 80 рублей прожить. Были продукты, которые считались социально значимыми, и цены на эти продукты дотировались из бюджета, то есть были ниже или даже намного ниже себестоимости. К таким продуктам, конечно, относился хлеб, но не только. Очень дешёвой была рыба, особенно дешёвой – треска и камбала. Я помню, что треска горячего копчения стоила 63 копейки, и она была вкусная. Из неё можно было приготовить вкуснейший салат с рисом и майонезом. Готовить его нужно было с вечера, если хочешь употребить на завтрак, он должен был постоять в холодильнике ночь, чтобы рис пропитался майонезом. Продукты питания были настолько дешёвыми, что денег на них у всех хватало. Задача заключалась в том, чтобы их «достать». Многие продукты не всегда были в продаже, были дефицитные. Цены не повышали, но качество продуктов постепенно ухудшалось. Я уже рассказывала, что во Всесоюзной книжной палате я работала в редакции «Списка изданий ограниченного распространения». В этот список входили книги, которых не было в открытой продаже и на которых стоял гриф «Рассылается по списку. Экземпляр №». Книги из этого списка могли читать только те, у кого был специальный допуск, а мы, библиографы, держали в руках эти книги и могли их прочесть, не имея никакого допуска. Я думаю, никому не приходило в голову, что библиограф, в чью задачу входит библиографическое описание изданий, станет эти книги открывать и читать, тем более, что на описание была большая норма, 23 книги в день. Но я их читала. Эту большую норму я делала до трёх часов, а с трёх часов до конца рабочего дня читала. Я даже перерисовывала из этих книг схемы и графики, чтобы показать их своим друзьям. Моя заведующая отделом, железобетонная советская патриотка, видела это, и я думала, что она меня осуждает. Но однажды она положила передо мной книгу «Доходы семьи колхозника» и сказала: «Кажется, это из сферы ваших интересов», и так оно и было. Из этой книги я узнала, что выплаты на трудодни составляют только 18% бюджета колхозника, а остальное – это продажа продуктов с приусадебного участка и доходы от работы зимой в городе. У нас проходили также ГОСТы, и я видела, как меняются ГОСТы на продукты. Например, в 1965 году в ГОСТе на кондитерские изделия «пирожные и торты» маргарин в эти изделия клали только в тесто, а в крем клали масло. В 1966 году и в крем стали добавлять маргарин, а в 1967 году крем уже взбивался из чистого маргарина.

Я повторю в заключение: цены на продукты в Советском Союзе были такие, чтобы семья из 4 человек могла прожить на зарплату 80 рублей. Уже в позднесоветское время, в 80-е годы, в магазине «Мясо» на углу Пятницкой улицы и Черниговского переулка, в 5 минутах ходьбы от нашего дома на Ордынке, сырокопчёный свиной окорок продавался по цене 2 руб 60 коп за килограмм. Это была не задняя нога, а передняя, и весь окорок весил 2,5-2,7 кг. Мы обычно покупали целый окорок. Его можно было тоненько нарезать и подать, как холодную закуску. Можно было использовать его для пиццы, можно было сварить с ним борщ или гороховый суп. И поскольку на нём было много кожи, и кости были соответствующие, мы из него варили холодец. Нам очень нравилось, когда приходили гости, вынимать из холодильника целый окорок и нарезать его при гостях. Ещё в магазине продавался очень вкусный литовский сыр по цене 2 руб 30 коп килограмм, он пользовался большим спросом и поэтому не успевал созревать, его продавали недозревшим. Мы покупали целый сыр, у нас была кастрюля из толстого стекла с такой же тяжёлой крышкой, этот сыр точно ложился в эту кастрюлю, и в этой кастрюле он у нас дозревал. Его мы тоже вынимали из холодильника целый и нарезали при гостях. Повторюсь, что продукты питания были настолько дешёвыми, что денег на них у всех хватало, нужно было их только «доставать».

Читатели пишут, что я описываю московскую ситуацию, а Москва и вся остальная страна – это были разные миры. Пишут, что в провинции продуктов не было в продаже. Кроме Москвы, я жила на Западной украине, в Станиславе, а мой любимый дядя Гриша, младший брат моего отца, жил в Каунасе, я у него часто бывала в гостях. Вероятно, и Западная украина, и республики Прибалтики тоже были на особом положении. В Литве свободно продавались те продукты, которые продавались в Москве, и при этом они были несравненно лучшего качества, чем московские. Из Прибалтики я привозила сыр в подарок всем своим знакомым и сослуживцам, не только сыр, но и творог. А сослуживцы упрекали меня в том, что я мало привезла. Причём в Станиславе и в Прибалтике цены были ниже, чем в Москве. В Москве была так называемая «столичная надбавка».

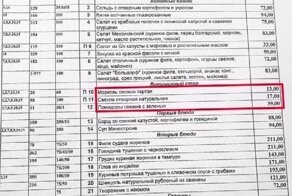

Напишу ещё о ценах на колбасы и колбасные изделия. Колбасы «Отдельная» и «Ветчинно-рубленая» стоили 2 руб 20 коп за кг, «Любительская» - 2 руб 50 коп за кг, «Языковая» - 2 руб 90 коп за кг, ветчина – 3 руб 70 коп. А студенты покупали так называемые «колбасные обрезки». Тогда не было электронных весов, на которых можно взвесить любое количество, и выскакивает цена. Взвешивали на обычных весах, и если покупатель подавал чек, например, на 400 граммов, то продавец от куска, положенного на весы, отрезал лишнее. Так образовывались колбасные обрезки. Их продавали по 1 руб 50 коп, а там были кусочки и дорогих колбас, и ветчины.

Хлеб и хлебобулочные изделия продавались намного ниже себестоимости, дотировались из бюджета. А вот в середине 60-х годов муки в открытой продаже не было совсем. Трёхкилограммовые пакеты муки перед большими праздниками, 1 мая и 7 ноября, выдавались в домоуправлениях жильцам по списку. Вот только не могу вспомнить, трёхкилограммовый пакет выдавался на человека или на семью.

Дотировались не только социально значимые продукты питания. Дотировались все товары для детей. Я ношу туфли 33-го размера, и обувь я покупала в «Детском мире». За белые лодочки из натуральной кожи я платила 7 или 8 рублей. Конечно, в «Детском мире» туфель на высоком каблуке не было. У лодочек, которые я покупала, был так называемый «школьный каблук». Это был широкий каблук высотой 4 см. А точно такие же лодочки на высоком каблуке стоили 25 рублей. Это относится ко всей детской одежде. Мужчины небольшого роста тоже одевались в «Детском мире».

А ещё дотировалась печатная продукция. Газеты, журналы и книги стоили очень дёшево. Так дёшево, что я выписывала «Новый мир», «Знамя», «Юность», «Дружбу народов» и «Науку и жизнь», а иногда и другие журналы. Например, журнал «Москва» не был популярным, но роман Булгакова «Мастер и Маргарита» был опубликован именно в «Москве», после чего все начали подписываться на «Москву». Из ленинградских журналов я выписывала «Аврору», «Звезду» и «Ленинград». Из газет я подписывалась только на «Литературную газету». А ещё я подписывалась на польские газеты и журналы. Они были такие же дешёвые, как наши, и кстати, продавались в Москве во всех киосках «Союзпечати». Из польских газет я подписывалась на литературную газету «Жиче литерацке» и на «Жиче Варшавы», это варшавская «Вечёрка», на единственный польский толстый литературный журнал, «Твурчость» («Творчество») и на два польских журнала о кино, «Экран» и «Фильм». Может быть, кто-нибудь помнит, что польский кинематограф был на высочайшем уровне, его вполне можно сравнить с итальянским неореализмом. Вообще, в сравнении с Советским Союзом в Польше была свобода слова. Поляки позволяли себе писать то, о чём наши и мечтать не смели. Кстати, некоторых русских авторов я прочла в польском переводе, когда у нас их ещё не печатали. В частности, рассказы Людмилы Петрушевской, рассказ Фазиля Искандера «Урок игры в шахматы», два рассказа Василия Аксёнова. А ещё я выписывала польские педагогические журналы, целых три журнала. Я тогда подрабатывала, отвечая на письма радиослушателей в радиопередачу «Взрослым о детях». Вот польские журналы нужны мне были для того, чтобы квалифицированно отвечать на письма радиослушателей.

Выше мы написали про цены, а теперь хочу написать о зарплатах. Как я уже писала, минимальная зарплата была 70 рублей, с неё не брали налога. Я напишу о том, сколько зарабатывала я. Мои зарплаты – это средние зарплаты работников в области культуры. Во Всесоюзную книжную палату я поступила на должность библиографа с окладом в 80 рублей. Потом я стала старшим библиографом и стала получать 90 рублей. Работать в палате мне было очень интересно, и я уже писала, что работала в редакции «Списка изданий ограниченного распространения». У меня проходили книги, которые не поступали в открытую продажу, на них не была написана цена, а было написано «Рассылается по списку. Экземпляр №». Я читала книги, которые я описывала, и информация, которую я там вычитывала, была совершенно бесценной. Поэтому я считала, что получаю не 90 рублей, а 120, 30 рублей за информацию. Информация, конечно, стоила гораздо дороже, но если бы мне пришлось её покупать, то дороже 30-ти рублей у меня не было бы возможности за неё заплатить. В Книжной палате был замечательный коллектив, вообще палата была дом родной. Но я всё-таки ушла из палаты в ЦНТБ по архитектуре и строительству на зарплату 105 рублей, немногим выше, чем в палате. Я ушла не из-за более высокой зарплаты, а из-за того, что в ЦНТБ мне предстояло работать с журналами на славянских языках: польском, чешском, словацком, болгарском, сербско-хорватском, украинском. Я вообще-то славист, а в Книжной палате я сидела и языки забывала. За языки платили надбавку, за первый язык – 15% надбавки, а за последующие добавлялось по 5%. Но я получала надбавку только за польский и чешский языки. Для того, чтобы получить надбавку, нужно было сдать экзамен по языку специальной экзаменационной комиссии. То, что у тебя оценка за язык есть в университетском дипломе, и то, что ты работаешь с журналами на языках, не давало права на надбавку. Я сдала польский и чешский, а остальные языки сдавать не стала. Все мои сослуживцы обычно говорили, что нам мало платят, а мне казалось, что нам слишком много платят, и мне неловко было эти деньги получать. Я думала, что рабочие работают в помещении цеха, большом, как ангар, в котором дуют сквозняки и всякие неприятные технические запахи. Они работают, стоя на бетонном полу, и от станка, на котором работают, телу передаётся вибрация, а вреднее этого для здоровья ничего нет. А мы сидим в чистой, светлой, тёплой комнате, за очень удобными столами… За то время, что я работала в ЦНТБ, нам столы меняли трижды, меняли на более удобную, более совершенную, новую модель. А платят нам, как рабочим. Каждое увеличение зарплаты я переживала, как неприятность, но естественно, не отказывалась, меня бы сочли за сумасшедшую. Я помню, я как-то пришла домой с работы, мама подала мне обед и спросила: «Лина, у тебя какие-то неприятности на работе?». Я сказала, что никаких неприятностей у меня нет. После обеда я ушла в свою комнату, мама зашла ко мне и сказала: «Ты, конечно, можешь мне не рассказывать, но я вижу, что у тебя какая-то тяжесть на душе». Я сказала: «Я могу сказать тебе, что это за тяжесть, 170 рублей зарплаты со следующего месяца». Мама моя была человеком остроумным и с мгновенной реакцией. Она сразу всё поняла и ответила: «Вот видишь, а ты не уважаешь наших вождей, а какие это мужественные люди, разве они 170 рублей получают, а как они стойко это переносят». Мы обе засмеялись, и мне немного полегчало.

Мой муж Игорь Тареев работал начальником издательского отдела в НИИ ядерной геофизики и геохимии. По первому образованию он был геолог. Потом он окончил ГИТИС, актёрское отделение, но актёром стать не захотел, понял, что профессия актёра очень зависимая. Актёр всё время должен стараться понравиться. Сначала он должен понравиться режиссёру, чтобы получить роль, а потом он должен нравиться зрителям. Он должен не сыграть роль как можно лучше, а потакать вкусам зрителей. А он ничего не хотел делать специально, чтобы кому-то нравиться, гордость не позволяла. Ему казалось, что стремление нравиться унижает его человеческое достоинство. После ГИТИСа Игорь поступил на филологический факультет МГУ на третий курс, ему перезачли те предметы, которые были общими для ГИТИСа и МГУ. Работая начальником издательского отдела в НИИ ядерной геофизики и геохимии, он использовал и своё геологическое, и своё филологическое образование. Но я про зарплату. Игорь получал зарплату старшего научного сотрудника без степени, и это было 160 рублей.

В культуре были низкие зарплаты. Я имею в виду, например, музейных и библиотечных работников, вероятно, считалось, что работать в культуре так интересно, что работники должны ещё приплачивать за то, что имеют возможность этим заниматься. Низкие зарплаты были у учителей и у врачей. Советская власть не хотела вкладывать капитал в человека, ни в его здоровье, ни в его образование.

Очень низкие зарплаты были у инженеров. Инженеры получали намного меньше, чем рабочие, которыми они руководили. Про зарплаты инженеров рассказывали анекдоты. Приведу два анекдота. Армянское радио спрашивают, может ли инженер, живя на свою зарплату, позволить себе купить автомобиль. Два дня нет ответа. Спрашивают, почему не отвечаете? Ответ – извините, всё время смеёмся. И ещё анекдот. Два уркагана стоят под мостом, где легче всего остановить прохожего. Дело происходит в Одессе. Один уркаган говорит другому: «Жора, нам везёт, какой-то хмырь идёт. Хмырь, ты кто такой, чем занимаешься?». «Я пивом в палатке торгую». «Скидай робу. … Жора, нам опять везёт, ещё хмырь идёт. Хмырь, ты кто такой?» «Я рабочий, передовик производства, стахановец». «Скидай робу. … Жора, нам таки-окончательно везёт, ещё хмырь идёт. Хмырь, ты кто такой?» «Я инженер». «Жора, дай ему шо-нибудь из робы».

Высоко оплачивали учёные степени, кандидатскую и докторскую. Человек, защитивший диссертацию, оставаясь на той же работе, на которой был до защиты, и выполняя те же обязанности, начинал получать вдвое больше, чем до защиты. Я, признаться, никогда не могла понять этой логики. Ну, платили бы надбавку за учёную степень, пусть даже 30%, но почему вдвое больше за ту же работу? Сколько зарабатывали представители так называемой номенклатуры, я не знаю. Но их положение определялось не зарплатой, а другими привилегиями. Они питались в кремлёвской столовой и лечились в кремлёвской больнице, а в регионах – в местных аналогах кремлёвской столовой и кремлёвской больницы. В ЦНТБ по архитектуре и строительству со мной работала Ирина Александровна, муж которой был прикреплён к кремлёвской столовой. Он не ходил обедать в эту столовую, а получал то, что ему причитается, сухим пайком. Тех продуктов, которые он получал, хватало на всю семью, состоявшую из трёх человек, он, жена и взрослый сын. И продукты, которые он получал, были совсем другого качества, чем те, которые были в открытой продаже в магазинах. Ирина Александровна в обеденный перерыв предлагала мне какое-то угощение. Я говорила: «Спасибо, я из дома принесла такие же бутерброды, как у вас». А она говорила: «Не отказывайтесь, ваши бутерброды совсем не такие». И действительно, колбаса в моих бутербродах была совсем не похожа на колбасу в бутербродах Ирины Александровны. Те, кто получал привилегии, как правило, не хвастались ими, а, напротив, скрывали это. Как-то сын Ирины Александровны Андрей на свой день рождения принёс на работу батон варёной колбасы. Сослуживцы стали спрашивать, что это за колбаса, откуда такая колбаса, Андрей растерялся и испугался, даже не знал, что ответить. Но кто-то из сослуживцев его выручил, сказал, что Андрей живёт в центре, рядом с Елисеевским гастрономом, и, возможно, в Елисеевском гастрономе продают такую колбасу. Андрей очень обрадовался, сказал: «Да-да, мама всегда отоваривается в Елисеевском гастрономе». Однажды Ирина Александровна на день рождения подарила мне небольшую коробку конфет. Я в день рождения поставила её на стол. А среди гостей была подруга и однокурсница Лены Ира, увидев неоткрытую коробку, она спросила: «Откуда у вас такие конфеты?». Я спросила: «Чем эти конфеты отличаются от других? Ты их даже не попробовала». А Ира сказала, что такая штриховка на коробке бывает только у конфет из кремлёвской столовой.

Я написала в прошлом посте, что продукты питания в Советском Союзе были дешёвые. На еду денег всем хватало. Но большинство советских людей проживало всю зарплату. Сбережения были у немногих. То, что теперь называется Сбербанком, называлось тогда сберкассой, и сберкассу очень рекламировали, убеждали людей хранит деньги именно в сберкассе, лозунг был что в сберкассе «трудовая копейка рубль бережёт». Но хранить советским людям было нечего. А вот одалживать одалживали. В каждом учреждении была касса взаимопомощи, все платили взносы в эту кассу. В кассе взаимопомощи можно было взять краткосрочную ссуду, перехватить стольник до ближайшей зарплаты; краткосрочную ссуду нужно было вернуть через месяц. А можно было взять долгосрочную ссуду, её возвращали в течение года, каждую зарплату. У нас в ЦНТБ кассой взаимопомощи занималась Нелли Ибатулина. В день получения зарплаты Нелли сидела рядом с бухгалтером, который зарплату выдавал, и сотрудники, получив зарплату, возвращали Нелли ссуду. Однажды Нелли пришла с обеденного перерыва и сказала мне, что в нашем мебельном магазине «дают», или «выбросили», холодильники «Минск-18». Это очень хорошие холодильники. И Нелли выписала мне чек. В обеденный перерыв я могу пойти в магазин, оплатить холодильник и доставку. Я сказала, что у меня как-то в сумочке не лежит сумма, достаточная для покупки холодильника. Нелли сказала, что она уже оформила мне долгосрочную ссуду. Нам привезли «Минск-18», и свой маленький «Саратов» мы вынесли из дома и поставили ярдом с баками для мусора и прикрепили к нему надпись «Холодильник работает». Через несколько часов мы увидели, что нашего «Саратова» возле мусорных баков уже нет. Каждый год мы брали в кассе взаимопомощи долгосрочную ссуду перед отпуском. Отпуск стоил дорого, дорога на юга, жильё, которое мы снимали в частном секторе, и вообще в отпуске хотелось жить широко. То, что называется шопинг, мы тоже откладывали на отпуск. Не в отпуске у нас времени на шопинг не было. В Каунасе, куда мы ездили в гости к моему дяде Грише, я уже о нём говорила, можно было купить то, чего в Москве не купишь. К дяде Грише мы ездили каждый год на «весенние каникулы». Они состояли из двух дней первомайских праздников, 9 мая, двух выходных между первомайским праздником и 9 мая, и два-три дня мы брали в счёт отпуска, и получалось 10 дней. А весна в Прибалтике казалась нам изумительно красивой.

Вот, собственно, всё, что я хотела сказать о материальном положении советского человека, или, вернее, рядового москвича.

Источник:

- На что хватало средней зарплаты в СССР

- Исторические параллели - зарплаты чиновников, рабочих, пенсии и цены 1800-1940-х годов

- Уровень жизни людей, цены и зарплаты в Беларуси

- Шел 2020-й год. Цены всё росли, а зарплаты - нет

- Сколько стоит бензин в Европе: составлен рейтинг стран с доступным топливом

И у мене такое подозрение, что этой бабки на самом деле не существует, а за неё работает некий коллектив. Ибо малолетке-брехуну Максиму Мировичу из Беларуси, которого тоже довольно активно раскручивали, мало кто верит, а вот старая бабка типа прожившая в СССР, уж она то знала по чём фунт лиха.

А насчёт "где", тут можно по всем пунктам говномётом пройтись и по ценам и так далее, но банально лень много писать. Могу лишь сказать, что если человек хотел получать хорошую зарплату, он её получал. И зарплаты были вполне достойными, если гражданин представлял из себя нечто большее чем старший дворник. Знакомая из Нижнего Тагила, к примеру, медсестра, рассказывала, что могла себе французские духи позволить. Скока они сейчас стоят вы в курсе?

Или, к примеру, в нашем, Московском ЖСК, грузчик с Казанского вокзала вступил в этот самый кооператив и стал владельцем собственной квартиры, хотя ему приходилось подрабатывать даже дворником, чтобы выплатить пай. Сможет сейчас какой-нибудь грузчик впахаться в ипотеку, да ещё и в Москве? Не думаю.

А далее выдерну из текста лишь одну фразу

"Советская власть не хотела вкладывать капитал в человека, ни в его здоровье, ни в его образование." Вот это вот несусветное враньё, опровергаемое элементарной логикой.

Зарплаты врачей и учителей скромно умалчиваются, хотя, к примеру, моя хорошая знакомая, детский врач, работавшая с 1970 года, на свою зарплату ни когда не жаловалась. Более того, эти профессии были уважаемыми и почётными, не то что сейчас.

Медицина, причём любой сложности была БЕСПЛАТНОЙ. Стало быть вкладывалась советская власть в здоровье? Какое финансирование было у медицины и науки вы в курсе?

Не хотела вкладывать в образование? Опять же брехня. 9-10 классов школы БЕСПЛАТНО! Причём качество советского школьного образования всегда признавалось на высшем уровне.

Профессиональное обучение? Сколько угодно и кем угодно. БЕСПЛАТНО! Только иди, все двери тебе открыты. А ещё и трудоустроим.

Захотел высшее образование получить? И опять же таки БЕСПЛАТНО! Причём высшего уровня, не даром США принимало наших спецов в начале 90х и это называлось "утечкой мозгов на запад". Единственное, да. Надо было отрабатывать, но опять же специалист шёл не на свободную кассу, а распределялся по специальности.

Так что, вот эти вот сказки венского леса это для тех, кто не застал СССР, или родственников достаточно поживших и до войны и после войны. Причём родственников честно работавших, а не просиживавших штаны в должности каких нибудь библиографов в пыльных углах.

Некоторые позиции за три года стали только дешевле.

Так и СССР, все помнят хлеб за 15 копеек, 3 копейки в трамвае, забывая тот факт, что к 1980-му только 20% всего произведённого в стране становилось 'товаром', т.е. приносило доход. Остальное шло в мусорку, ой, простите, на склад, конечно.

Эффективность экономики буквально 'зашкаливала', кончится чем-либо иным, кроме обрушения это не могло. Крайним быть честь выпала Горбачёву. Понимаю, развалил и т.д. и т.п. Может ли к власти в Швеции, США, Бельгии прийти человек, который страну развалит? Думаю нет, в той экономической и законодательной среде такое невозможно. Человека просто сместят. Как в скандале при Watergate.

Кому дороги воспоминания, нет проблем. Только, пожалуйста, не нужно всем беременить голову своими заблуждениями. То о чём Вы жаждете поведать миру было не так радужно, как осталось в памяти или было вообще не так, как Вы помните.

Когда вырос, спросил у родителей, что это было. Начало шестидесятых, мука только кукурузная, пшеничной не достать. А хлеб из кукурузной муки твердеет быстро и маленькому ребенку не загрызть. А родителям надо было на колхозное поле, вот они мне кусок лепешки и сунули.

В колхозах работали за трудодни, как рабы, прям. В конце года могли что-то выплатить, а может и нет. Или выдавали займами и облигациями, которые никто не собирался выкупить обратно. После родителей остались две коробки этих облигаций. У нас еще деньги были - отцу, как инвалиду войны, за 2 ранения, платили 25 рублей пенсии.

Бывая проездом в столице затаривался деликатесами: шпроты, апельсины, копчёная колбаса, растворимый кофе.

Я родился, вырос, получил образование и начал работать в Советском Союзе.

Поэтому я тебе не уподобляюсь и йухню, как ты выразился, не несу.

Такие явления, как "свободный рынок" и "конкуренция", встречаются только в учебниках экономики. В реальном мире, продавцам проще договориться чем конкурировать.

В результате, вместо конкуренции - ценовой сговор. Цена зависит не от спроса и себестоимости, а исключительно от жадности продавцов.

Редко удается доказать факт сговора.

Образование, жильё, медицина, кружки для детей и взрослых, походы, туризм, прыжки с парашютом, занятие любым видом спорта, - ВСЁ БЕСПЛАТНО! Рабочий день - 8 часов! Если больше - зарплата и премия такие, что хрен потратишь за месяц.

Родственник занимался спелеологией и упал в пещеру, травмы сильнейшие, так его вертолётом оттуда вытащили и доставили в Киев, где собрали и всё зажило, хотя он не был ни чьим родственником, а работал простым сварщиком, сейчас точно бы погиб, гарантия 100%, никто не станет нынче заниматься таким человеком.

В Крыму, до 90-х, вообще ни в одной деревне даже счётчики не стояли.

« Воспоминаниями она делится... » как же, ага!!!

Просто очередной, антисоветский, фошботский высер.

Обманом присвоили себе обществнную собственность, которую всё страна строила и защищала, а теперь лапшу на уши молодёжи вешают, при помощи таких вот благообразных старичков и лайкодрочеров типа Кемерова.

Вот зачем врать?

Икру брали прямо половником, либо можно было придти в магазин и пожрать ее прямо из рыбины, а рыбину сдать назад, как тару.

Для детей младше 30-ти лет и стариков старше 31 года это было бесплатно, государство за них платило.

Мои родители, рабочие, получали 360 (официально, это был потолок, в реале больше). У моей знакомой отец работал в НИИ и получал примерно 500. Теперь нюансы. Родители работали в литейке, говоря проще - пахали на вредном производстве. Были и более денежные профессии. Например, шахтёры, рыбаки и т.д. Но более опасные и трудоёмкие. Отец знакомой имел звание доктор наук и на рабочем месте не штаны просиживал. В том же литейном цеху некоторые получали и 170. По факту они приходили на работу и что-то там делали, лет пять - и у тебя пенсия на 5 лет раньше и "вредность", которая считалась с официальных максимальных 360. А план делали такие, как мои родители. Да, и мамаша моя в литейку пришла после долгих лет работы в типографии, где проработала почти на всех специальностях от переплётчика до корректора-технолога. И я не слышал ни разу от неё, что там хреново платили, меньше чем в литейке, понятно дело, но не копейки.

К зарплатам прилагались бесплатные или копеечные путёвки в санаторий и прочие ништяки.

В СССР платили тем, кто что-то делал. Если занимал место - да, платили минимум. Такой вариант пособия по безработице.

Или дело всего лишь в желании нарубить бабла?

лянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигией и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.

Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно также я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом.

В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами. Чтобы при лечении, а также и без лечения, я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастие в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена; преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому.

И где тут, про то,что врач должен что то делать больному бесплатно, за просто так?

Поэтому - да, рабочие должны получать больше. А врачи - обыкновенные шарлатаны, "оказывающие услуги", да ещё и ненадлежащего качества. То же и современные учителя, проверяющие, как родители обучили своих детей, да и это сделать нормально не могут. Паразиты, другим словом

но даже если всё написанное разделить на два - всё-равно получится очень интересная, вполне объективная картинка. в любом случае - такие воспоминания в сотни раз ценнее размышлений современных анлитигов.