Атмосфера Земли играет, в том числе, защитную функцию — влетая в нее, космические объекты начинают гореть. В результате до поверхности не долетает большинство метеоритов и космического мусора. Без защитного слоя, сжигающего объекты, попадающие в атмосферу извне, планету бы постоянно бомбардировали разнообразные предметы.

Но эта же особенность атмосферы является проблемой для космонавтики.

Как удается возвращать астронавтов и обратно на Землю?

Почему аппараты с МКС не сгорают в плотных слоях атмосферы?

Земля в иллюминаторе

Космическим аппаратам, возвращающимся на Землю, плотные слои атмосферы грозят серьезными проблемами.

Приближаясь к планете, объекты начинают ускоряться под воздействием притяжения. Влетая на такой скорости в атмосферу, за счет трения они начинают разогреваться до существенных температур. Ниже, где в атмосфере уже много кислорода, раскаленный корпус такого аппарата начинает гореть.

Но ведь космонавтов и некоторое ценное оборудование нужно как-то возвращать на Землю?

Как проблему сгорания в атмосфере удалось решить конструкторам?

Несгораемая капсула

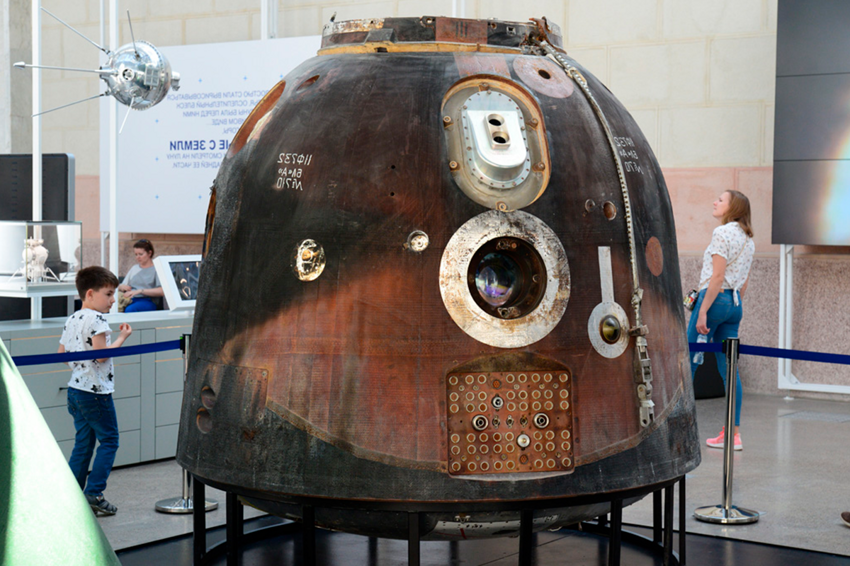

Когда в новостях показывают репортажи о возвращении космонавтов с МКС, то можно заметить, что приземлившаяся капсула практически черного цвета. Она обуглилась, проходя через атмосферу.

Но все таки не сгорела!

Чтобы обеспечить возвращение людей, изобретателям пришлось предусмотреть целый комплекс условий.

Космонавты, завершив свою миссию, летят обратно с МКС на Землю. Путь домой длится 3 часа. Все это время люди находятся в особой капсуле. Она отстыковывается от станции и летит в сторону планеты. На первом этапе капсула снижается целиком. Изначально скорость падения составляет 28000 км в час. Пока еще работают тормозные двигатели, они насколько возможно снижают скорость.

За 140 км от поверхности Земли капсула разваливается на три части. Аппаратный блок и бытовые отсеки сгорают в атмосфере. Это позволяет минимизировать площадь трения.

Уже совсем маленькая капсула с людьми продолжает снижаться.

Чтобы она не сгорела, была разработана специальная абляционная защита.

Капсула имеет изогнутую экранирующую оболочку, которая частично отражает ударную волну, возникающую при столкновении с молекулами воздуха. Это частично уменьшает температуру нагрева.

Весь корпус маленькой капсулы покрыт специальным составом на основе асбеста. Этот материал устойчив к возгоранию. Поэтому поверхность капсулы начинает гореть, но очень медленно. Слой рассчитан так, чтобы времени его сгорания хватило для прохождения плотных слоев атмосферы.

В результате развала капсулы и сопротивления атмосферы скорость постепенно снижается до 800 км в час. На высоте 10 км выбрасывается тормозной парашют, скорость, а значит — и температура корпуса еще снижаются.

Непосредственно над поверхностью Земли скорость составляет уже около 20 км в час.

Космонавты успешно приземляются. Правда для минимизации трения площадь поверхности капсулы должна быть как можно меньше. Поэтому путь домой космонавтам приходится преодолевать буквально свернувшись в комочек в крошечной капсуле.

Источник:

- Кто главный на МКС?

- Куда вставляли дискеты на космической станции?

- Рассчитал полет Гагарина и водородную бомбу

- Ужасные вещи в жизни астронавтов

- Как образуются галактики?

1. От МКС отделяется не капсула, а космический корабль, в составе которого есть возвращаемый спускаемый аппарат.

2. Корабль не "летит в сторону планеты" и не "падает", он движется по орбите до тех пор, пока тормозной двигатель не снизит скорость ниже первой космической и не разорвёт замкнутую орбиту.

3. Тормозной двигатель не снижает скорость "насколько это возможно" импульс тщательно дозирован. Если скорость будет погашена мало, корабль может отскочить от атмосферы как плоский камень от воды и уйти в космос, если много, он может сорваться в неуправляемый баллистический спуск.

4. Корабль не "разваливается" а разделяется на отсеки, посредством взрыва пироболтов.

5. Точного состава теплозащиты вы нигде не найдёте. Возможно там есть и асбест, но основная её часть -- смола, наподобие эпоксидной. При нагреве она начинает гореть и продукты горения отводят тепло от корпуса спускаемого аппарата.

6. Лобовой щит не "отражает ударную волну" он, помимо собственно теплозащиты, придаёт спускаемому аппарату аэродинамическое свойство, благодаря которому он не падает в атмосфере, а скользит в ней как серфер на волне, обеспечивая управляемый спуск с дозированными перегрузками. Но может и падать в режиме "баллистического спуска", это аварийный, но допустимый сценарий.

7. На высоте 10 км. происходит масса интересного. Вначале раскрываются парашюты, причём на первом этапе СА подвешен к ним боком, для лучшего отвода тепла. Затем сбрасывается тепловой щит, открывая доступ к днищу с двигателями мягкой посадки, отстреливаются закопчёные верхние стёкла иллюминаторов, из баллонов стравливаются остатки всех газов для безопасности посадки. Иногда на трансляции посадки видно как капсула "дымит", вот это как раз идёт сброс газов. В конце аппарат перестёгивается на симметричную подвеску, днищем вниз.

8. Скорость капсулы перед касанием составляет около 20 км.ч но импульс двигателей мягкой посадки (тот самый "взрыв" при приземлении) замедляет её километров до пяти в час. Плюс срабатывают амортизаторы кресел. Ура, вы на земле!

В общем

да что ж ты за дольоеб-то такой?

Только у Союза эта телогрейка еще не сгорела.

Кратко -

1) аппарат разогревается не из-за трения, а из-за "аэродинамического нагрева". Перед аппаратом образуется ударная волна, в которой, из-за резкого повышения давления, скачкообразно повышается температура.

2) "Изначально скорость падения составляет 28000 км в час" это бред, т.к. аппарат ЛЕТИТ с этой скоростью по орбите. Это так называемая "первая космическая скорость". Двигатели затормаживают корабль не "максимально возможно", а ровно на столько, на сколько нужно для входа в атмосферу под нужным углом. Если перестараться, корабль войдёт в атмосферу под большим углом, не успеет достаточно затормозится об верхние слои атмосферы, и сгорит в нижних слоях атмосферы.

3) корабль разделяется не для того, чтоб уменьшить площадь "трения", а по тому, что остальные модули не снабжены теплозащитой для экономии массы, и парашютами, по той же причине.

4) изогнутая форма дна капсулы не "отражает" ударную волну, а смещает её максимально вперёд от поверхности капсулы.

5) "Правда для минимизации трения площадь поверхности капсулы должна быть как можно меньше. Поэтому путь домой космонавтам приходится преодолевать буквально свернувшись в комочек в крошечной капсуле." Расскажите это конструкторам Шаттла и Бурана) Увеличенная площадь аппарата потребует всего лишь пересчёта угла входа в атмосферу.

Ничего личного, только бизнес (с)