12 августа 2000 года, трагедия в Баренцевом море, унесла жизни 118 моряков атомной подводной лодки К-141«Курск».

Самой страшной катастрофе в истории российского подводного флота исполнилось 22 года. Что именно случилось в тот день, сколько времени оставались в живых моряки, запертые в девятом отсеке подлодки, можно ли было их спасти, до сих пор вопросов больше, чем ответов.

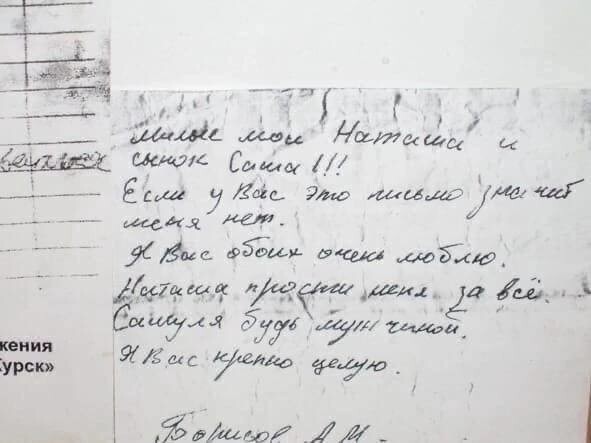

«12.08.2000 г. 15.25 Здесь темно писать, но на ощупь попробую! Шансов похоже нет, % 10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь список л/с отсеков, которые находятся в 9-м и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо! Колесников».

Это одна из четырех записок, обнаруженных у погибших на «Курске». Все они подтвердили страшные догадки: после серии взрывов, уложивших подлодку на грунт, 23 уцелевших моряка собрались в девятом кормовом отсеке, где до конца боролись за жизнь и ждали помощи. Но помощь не пришла.

Lenta.ru приводит выдержки из книги руководителя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитана I ранга Игоря Курдина, два десятилетия посвятившего расследованию гибели подлодки. Тема «Курска» для него близка не только потому, что он в прошлом был командиром атомной подводной лодки, но и потому что все эти годы клуб поддерживает родственников погибшего экипажа. В своей книге Курдин попытался восстановить хронологию событий августа 2000 года:

10 августа 2000 года, «Курск» вышел из губы Западная Лица в район учений. На борту были не только члены экипажа, но и офицеры штаба дивизии, а также военпред и инженер с завода «Дагдизель». Всего 118 человек.

Крейсер загрузили штатным вооружением: 24 ракеты «Гранит», две из которых были практические (то есть учебные, без боевой части), 20 боевых и одна практическая торпеда калибра 533 миллиметра, а также две боевые и одна практическая торпеда калибра 650 миллиметров.

«Ядерного оружия и ракетоторпед ВА-111 "Шквал" на борту не было», — уверен Курдин.

11 августа в полдень «Курск» успешно выполнил стрельбу практической ракетой «Гранит», ушел на глубину и направился в район, где планировались торпедные стрельбы. На переходе командир подлодки капитан I ранга Геннадий Лячин держал связь с командным пунктом Северного флота (КП СФ), докладывая обо всех своих действиях.

В шесть утра 12 августа лодка заняла назначенный район, куда в роли «противника» должен был прийти отряд российских боевых кораблей во главе с флагманом — тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий».

В 08:35 «Курск» наносит условный удар полным боекомплектом ракет по этим кораблям. В 08:51 командир Лячин доложил об этом на КП СФ, а также о готовности к торпедным стрельбам. Это было его последнее донесение.

В 11:09 гидроакустики «Петра Великого» наблюдали работу гидролокатора подлодки, которая готовилась к торпедной атаке. В 11:30 они зафиксировали другой звук — предположительно, подводный взрыв, затем по корпусу флагмана пришелся мощный гидродинамический удар. Однако командование не придало этому значения.

Гидродинамический удар потряс и корпус подводного крейсера стратегического назначения К-18 «Карелия», который готовился к запуску баллистической ракеты Р-29РМ по учебной цели на Камчатке. Командир этой подлодки доложил на КП флота об инциденте и продолжил выполнение боевых задач. Как оказалось, «Карелия» находилась в 80 километрах от места взрыва «Курска».

Но взрывы почувствовали и намного дальше. Норвежская сейсмическая станция ARCES, которая находилась в 470 километрах от места происшествия, зафиксировала два толчка. Источник первого, мощностью до 200 килограммов в тротиловом эквиваленте, был на глубине 40 метров, а мощность второго — на глубине 100 метров — оценили в 5 тонн тротила.

В 14:12 корабли, выступавшие в роли учебных мишеней для «Курска», вышли из района, в котором находилась лодка, и легли в дрейф. Все ждали, что К-141 всплывет для доклада об удачной или неудачной стрельбе, но этого не произошло. В небо подняли вертолеты.

В 15:25 «Петр Великий» пытался вызвать подлодку по звукоподводной связи. В воду стали сбрасывать взрывпакеты — это был сигнал подводникам об экстренном всплытии в надводное положение

Но «Курск» все еще не считали аварийным. Даже к 17:00, когда этого уже однозначно требовали правила ВМФ.

Только в 17:20 спасательному судну «Михаил Рудницкий» определили готовность к выходу в один час. Реально же спасатели выйдут в море только через восемь часов.

В 18:00 задачу искать «Курск» получили самолет Ил-38, спасательный буксир СБ-523 и «Петр Великий».

Только в 23:30 командование Северного флота официально признало то, что уже было понятно морякам. На «Курске» произошла авария. В Москву последовал первый доклад.

Министр обороны Игорь Сергеев узнал о произошедшем в 00:30. Президент России Владимир Путин — в 7 утра 13 августа.

По данным следствия, 12 августа в 11 часов 28 минут и 26,5 секунды в первом отсеке атомного подводного ракетоносного крейсера К-141 «Курск» взорвалась практическая торпеда калибра 650 миллиметров, которую приготовили к учебной стрельбе и загрузили в торпедный аппарат №4.

Трое находившихся там моряков погибли мгновенно. Через пробоину в отсек под огромным давлением хлынула вода, и крейсер, который двигался на глубине 18 метров со скоростью 6 узлов (11,1 километра в час), пошел ко дну под углом 30 градусов. 154-метровая лодка врезалась в грунт и пропахала его носом, после чего замерла в почти горизонтальном положении.

Через 35 секунд после остановки на грунте произошел второй взрыв, в 25 раз более мощный, чем первый, — сдетонировали около десяти боевых торпед. Этот взрыв мгновенно погубил всех, кто находился во втором и третьем отсеках, — две массивные межотсечные переборки сорвались с места и прошлись по ним, как пресс.

Примерно через десять минут погибли и те, кто находился в четвертом, пятом и пятом-бис отсеках.

«И тогда капитан-лейтенант Рашид Аряпов, командир шестого реакторного отсека, намертво задраивает переборку между шестым и соседним отсеками, пятым-бис», — описывает последовательность случившегося Курдин.

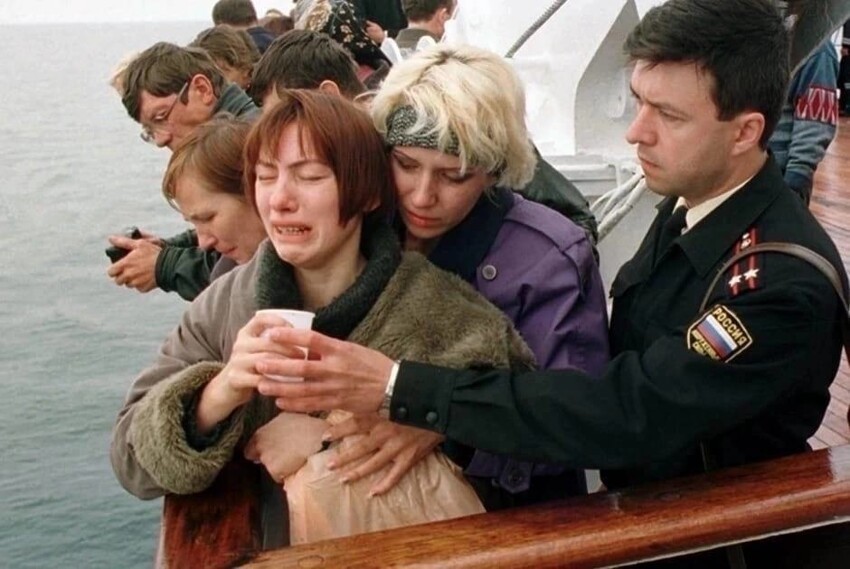

Выжившие члены экипажа собрались в девятом отсеке. С собой они взяли гидрокомбинезоны, водолазное белье, все дыхательные аппараты ИДА-59М, а также банки В-64 с пластинами для регенерации воздуха. Паники не было. Это позже установят по биохимии судмедэксперты.

Командование принял капитан-лейтенант Колесников.

Запасов кислорода, воды и пищи им должно было хватить на 8-10 суток, но судмедэксперты, проводившие вскрытие тел, пришли к выводу, что узники девятого отсека прожили не больше четырех с половиной — максимум восемь часов после взрывов. Впрочем, этому верят не все.

«Мне такая версия не кажется убедительной, поскольку с ней не согласны другие авторитетные специалисты, — размышляет Игорь Курдин. — Анализируя информацию, в том числе и о стуках из девятого отсека, скорее следует считать, что подводники в нем оставались живыми как минимум до 4:00 13 августа».

Таким образом, по его версии, подводники были живы 16,5 часа и могли продержаться еще дольше. Запас пищи и воды был почти не израсходован — выпили примерно по 0,7 литра на человека. Все указывает на то, что произошло что-то еще.

15 августа — Главный штаб ВМФ объявил о спасательной операции. Представитель Главного штаба ВМФ Игорь Дыгало сообщает, что экипаж «Курска» жив, с ним поддерживается контакт, - выкладывает хронологию событий Коммерсант.

16 августа — по данным на 21:50 мск, ни одному из двух работающих в Баренцевом море российских спасательных аппаратов не удалось закрепиться на корпусе субмарины. Начальник пресс-службы ВМФ России Игорь Дыгало сообщает СМИ о том, что президент направил главкому ВМФ РФ распоряжение «принять иностранную помощь». Россия обращается за помощью к Норвегии и Великобритании.

17 августа — к месту трагедии вышли норвежское судно Seaway Eagle с глубоководными водолазами на борту и британское судно Normand Pioneer со специалистами и оборудованием.

18 августа — газета «Комсомольская правда» обнародовала список членов экипажа «Курска».

20–22 августа — на «Курске» работают норвежские водолазы-глубоководники, они открывают люк 9-го отсека. Выясняется, что отсек заполнен водой и спасать уже некого.

21 августа — начальник штаба Северного флота Михаил Моцак официально подтвердил факт гибели экипажа «Курска».

23 августа — в России был объявлен общенациональный траур.

26 августа — со ссылкой на источники в правоохранительных органах «Интерфакс» сообщает, что Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели «Курска».

8 сентября — Владимир Путин дал интервью ведущему CNN Ларри Кингу. На вопрос, что случилось с подводной лодкой «Курск», президент ответил: «Она утонула».

20 октября — начался подъем тел подводников. За 16 дней водолазы смогли поднять на поверхность 12 тел, в том числе тело капитан-лейтенанта Дмитрия Колесникова. Тела еще 103 подводников были обнаружены уже в 2001 году после того, как «Курск» подняли на поверхность.

Существует мнение, что атомная подлодка "Курск" была уничтожена иностранной АПЛ.

Рассекреченный архив президента США напоминает, что Клинтон извинялся "Сожалею обо всем, через что вам пришлось пройти из-за "Курска".

Комфлотилией вице-адмирал Бурцев заявлял, что экипаж был жив 5 часов, причина катастрофы - столкновение с подлодкой НАТО. Член госкомиссии каперанг Волженский также сообщал "причиной катастрофы считаю столкновение с иностранной подводной лодкой". Командующий Северным флотом адмирал Попов высказывал уверенность в подобной версии.

О том, что "Курск" был убит АПЛ США сообщали газета "Правда", TV France в фильме Жана-Мишеля Карре, вице-адмирал Моцак, каперанги Юрченко и Кулиниченко и более 20 подводников.

Катастрофа на подлодке «Курск» стала второй по масштабу в послевоенной истории российского ВМФ после взрыва боеприпаса на подлодке Б-37 в 1962 году (тогда, по разным источникам, погибли от 79 до 122 человек).

Источник:

- Преданная собака целый месяц ждала хозяев, которые бросили её

- "Мой муж живет в страхе, что я уйду от него"

Что до улыбки, в которую так любят тыкать либерал-презервативы, это не улыбка, это гримаса человека, который только возглавил кусок раздробленного дерьма, а не страну.

Вы, уроды, за своими улыбками посмотрите, когда рассказываете что в Донецке очередной "кондиционер бахнул". Выкидыши отстойные.

вопрос - нах*уя надо было давать интервью какому-то Кингу, целому президенту России, остаётся открытым ?!

для объективности адекватов, которые, если ещё тут и остались, выкладываю полное интервью...

Помню бесконечные взрывы в метро, взрывы жилых домов в Печатниках...помню как люди не спали по ночам и сторожили по ночам свои подъезды...Курск был последним в этом адском списке 90-х!!!

ЗЫ. Ненавижу 90-е!!! Ненавижу!!!

О, в комментария продажные шкуры уже оправдывают ту улыбочку. А тему замыливают комментарии лонгриды. Твари продажные...

Потом он объединил эти рассказы в книгу "Акулы из стали" и издал её.

Я нередко перечитываю её (ну нравится, что поделаешь))) Там много моряцкого трёпа, много над чем можно посмеяться. Не над всем...

Сегодня в транспорте включил ридер и сразу попал на рассказ "Курск. Последний поход"

Читал, скрипел зубами от бессилия и злобы... на мерзких типов с большими звёздами на погонах...

Какое-то знаковое совпадение... 12 августа...

Если кому интересно - прочтите непредвзятое мнение профессионала-подводника на эту трагедию.

КУРСК. ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД

«По моему убеждению, главной предпосылкой для них (катастроф атомных ПЛ - прим. автора) явились грубейшие нарушения четких регламентов ввода в постоянную боевую готовность экипажей подводных лодок, невыполнение обязательных мероприятий для поддержания линейных экипажей в боеготовом состоянии, превышение предельных сроков перерыва в плавании и превышение норм допустимой замены штатного личного состава. В условиях действия этих предпосылок конкретные причины аварий не замедлят явиться, а перерастание аварии в катастрофу – тем реальнее, чем грубее изначальная предпосылка.»

Из письма Героя Советского Союза вице-адмирала в отставке Е.Д. Чернова Председателю Президиума Верховного Суда РФ В.М. Лебедеву.

Эти слова вице-адмирала Чернова касаются периода 1983-1989 годов, но, прочитав весь нижеследующий текст, вы поймёте, почему я взял их в качестве эпиграфа.

Описывая события и хронологию катастрофы АПЛ «Курск», я буду пользоваться только известными мне фактами, а также фактами из книги вице-адмирала В. Рязанцева «В кильватерном строю за смертью» или другими сведениями, полученными мной из открытых источников, которые не вызывают лично у меня сомнения. Всё, что здесь описано, является моим личным субъективным взглядом и не претендует на звание истины. Всё чего я хочу – это подтолкнуть заинтересованных читателей к поиску информации, критическому её анализу и составлению собственного мнения по данному вопросу.

Также если вы хотите более детально изучить этот вопрос, то я рекомендую вам прочитать книги Е.Д. Чернова «Тайны подводных катастроф» и В.Д. Рязанцева «В кильватерном строю за смертью».

Успешное и безаварийное выполнение задач в море на подводной лодке критически зависит от двух основополагающих параметров:

- подготовленности экипажа;

- исправности и готовности технических средств корабля, которые обеспечиваются как грамотными проектными решениями, так и поддержанием их состояния в процессе эксплуатации.

По моему убеждению, подготовленность экипажа не являлась критическим параметром в развитии аварии в катастрофу на АПЛ «Курск», за исключением одного нюанса, который мы рассмотрим ниже, но в целях освещения общей обстановки на флоте в те годы я приведу вам некоторые сведения о ней.

В середине 1999 года АПЛ «Курск» провела поход в Средиземное море, окончив его в конце октября. Предпоходовая подготовка экипажа в учебном центре в связи с недостаточностью средств на Северном флоте была значительно сокращена в нарушении Приказа Главнокомандующего ВМФ, и в заключительном акте проверки подготовки командование учебного центра ВМФ отметило тот факт, что экипаж К-141 из-за малых сроков обучения не прошёл в полном объёме подготовку по вопросам борьбы за живучесть, практического применения торпедного оружия и мерам безопасности при проведении практических упражнений в море.

Кроме того, ни в 1998, ни в 1999 годах экипаж не проводил практических торпедных стрельб в море. Экипаж К-141никогда не производил практических стрельб парогазовой торпедой 65-76 А, никогда не готовился к её эксплуатации и никогда не грузил её на борт. На борту не было даже эксплуатационных документов завода – изготовителя по эксплуатации торпед такого типа.

И если недостатки по теоретической подготовке в вопросах борьбы за живучесть, слаженности действий экипажа в море были стократ компенсированы (в чём я абсолютно уверен) практическими отработками во время похода в Средиземное море, то недостатки по торпедной подготовке и явно неудачным конструкторским решениям экипаж не мог компенсировать ничем и никаким образом.

В середине декабря 1999 года подводники К-141 убыли в отпуск за 1999 год. Прибыв из отпуска, экипаж в связи с планами на 2000 год тут же убывает в отпуск за 2000 год, из которого возвращается к 25 мая. А 26 мая, минуя все необходимые оргмероприятия, экипаж начинает принимать К-141 от второго экипажа. То есть люди, знакомые с организацией службы на флоте, к этому моменту уже понимают, что экипажем К-141 по воле командования были пропущены два организационных периода: в декабре 1999 года и в мае 2000.

К 22 июня 2000 года, экипаж сдаёт первую курсовую задачу и без предоставления ему времени на устранение недостатков начинает планово-предупредительный ремонт корабля. Рапорт командира АПЛ «Курск» об устранении замечаний, выявленных в ходе проверки первой курсовой задачи, датирован тем же 22 июня, то есть все замечания экипаж якобы устранил в тот же день.

Подпись командира К-141 на этом рапорте вызывает сомнения в своей подлинности, как и подписи ряда других должностных лиц во многих документах, которые были предоставлены следствию, но графологической экспертизы члены Государственно комиссии не назначают. Я вижу тому две причины:

- экономят государственные средства, считая это неважным;

- покрывают должностных лиц, приказавших изготовить эти документы и изготовивших их.

Если кто-то из военных моряков читает эти строки, ответьте мне, пожалуйста, исходя из своего личного опыта, возможно ли менее чем за месяц подготовиться к сдаче первой курсовой задачи и сдать её, имея такой перерыв в службе? Я не спрашиваю вас, делали ли вы так, я подчёркиваю – считаете ли вы возможным сделать это качественно?

К чему такая спешка, возможно, в данный момент думает читатель, который не знаком с особенностями боевой подготовки флота. А это легко объяснить, зная один из главных показателей боеготовности флота: количество экипажей первой линии. Экипаж первой линии – это экипаж, который имеет право выходить в море, говоря простым языком. Экипаж однозначно теряет свою перволинейность при перерыве в плавании 9 месяцев и начинает заново отрабатывать весь курс подготовки, включая теоретическую подготовку в учебных центрах ВМФ. Помня о том, как проходил подготовку экипаж К-141 перед походом в Средиземное море и зная о состоянии (в первую очередь материальном) Северного флота в девяностых годах, не сложно предположить, что командование Северного флота не могло допустить потерю линейности экипажем «Курска», поставив на карту их жизни против своего спокойного существования.

Я ничуть не преувеличиваю сейчас. Если вы обладаете хоть толикой логического мышления и здравого смысла, то ответьте мне на вопрос, сильно ли отличаются уровень подготовки экипажа, не ходившего в море 9 месяцев, и экипажа, не ходившего в море 8 месяцев и 21 день (перерыв в плавании у экипажа К-141 с 19 октября 1999 года по 11 июля 2000 года, причём в этот период экипаж дважды побывал в отпуске, то есть не проводил даже теоретической подготовки). Если бы экипажу на сдачу первой курсовой задачи отвели не менее двух положенных месяцев, то он однозначно потерял бы свою линейность и все 118 человек остались бы живы, но Северный флот ухудшил бы свои показатели в глазах Москвы.

Окончив планово-предупредительный ремонт с многочисленными нарушениями его регламента (выходы в море, проверки), экипаж К-141 готовится к участию в сбор-походе кораблей Северного флота в августе 2000 года.

Сбор – поход кораблей является одним из видов боевой подготовки на флоте, и даже человеку, далёкому от флота вообще, понятно, что это очень сложный и потенциально опасный вид боевой подготовки – он предполагает нахождение в полигонах большого количества надводных кораблей и подводных лодок со сложными задачами по маневрированию и взаимодействию и, безусловно, требует тщательной и детальной подготовки к проведению каждого его этапа.

Всё, что вам нужно (достаточно) знать про подготовку к сбор-походу кораблей Северного флота в августе 2000 года, это то, что в ходе подготовки к нему не были не то, что проведены, но даже не разрабатывались учения спасательных сил флота и спасательных сил ВМФ. Командир единственного на Северном флоте спасательного судна «М. Рудницкий» даже не получал задач для подготовки к учениям флота. Спасательные аппараты АС-32, АС-34 и АС-36 также не готовились к использованию.

Вот подумайте логически, если проводится какое-нибудь мероприятие с потенциальной опасностью - митинг, салют, детский утренник etc - готовятся ли заранее какие-нибудь силы и средства для обеспечения безопасности людей? Ну, конечно же, готовятся – это и полиция для охраны порядка, и пожарные со спасателями для оказания помощи, и бригады скорой помощи. Посмотрите внимательно вокруг себя на любом массовом мероприятии и вы обязательно увидите их: они будут находиться рядом в готовности оказать помощь населению, не так ли? А теперь скажите, посчитаете ли вы потенциально опасным мероприятие, когда практически весь Северный флот находится в море и воюет сам с собой? Да? А теперь вот вам перечень сил и средств, которые были назначены для оказания помощи директивой штаба флота:

- спасательный буксир;

- противопожарное судно;

- водолазный катер (на флоте нет ни одного глубоководного водолаза);

- килектор;

Всё. Согласитесь, это могло бы вызвать бурный смех, если бы не окончилось трагедией.

Подводная лодка К-141 в ходе подготовки к сбор-походу кораблей и выполнению поставленных ей задач в ходе учений в июле загружает на борт боевые торпеды 65-76А и практическую торпеду 65-67 ПВ (точная копия 65-67А без взрывчатого вещества), которая была загружена позже, в начале августа. Погрузкой руководил командир минно-торпедной боевой части, прибывший в экипаж в день погрузки с лодки другого проекта, который даже не был допущен к самостоятельному управлению боевой частью (он так и остался не допущенным на момент выхода лодки в море, что категорически запрещено).

Понимаете, в чём тут основной момент, который гложет меня и не даёт покоя: на каждого боевого моряка на флоте существует не один десяток офицеров вышестоящих штабов, в обязанности которых, по моему личному убеждению, должно входить следующее:

- обучение моряка высокой степени владения своей специальностью;

- обеспечение его всем необходимым для профессиональной подготовки;

- создание условий (в том числе и морально-этического характера) для несения им службы на должном уровне;

- контролирования уровня его готовности к выполнению задач;

- личная ответственность за выполняемые функции и достигнутые результаты.

Но в случае с К-141 вышло так, что единственным человеком, который спросил моряков «Курска», готовы ли они к эксплуатации торпед данного класса, явился старшина команды торпедистов, матрос контрактной службы с соседнего корабля, которого торпедисты «Курска» позвали, чтоб он показал им, как подключить эти торпеды к системе контроля окислителя.

«Плохо, когда предпосылки гнездятся в среде людей штабных – пришедший от них вирус неорганизованности, безответственности или безграмотности может поразить экипажи кораблей. Тут и до беды недалеко, если плохая работа конкретных офицеров штаба не будет своевременно замечена и исправлена людьми, командующими корабельными соединениями…Но самый опасный случай, когда безграмотность и безответственность, обострённые волюнтаризмом и уверенностью в безнаказанности любых своих решений и действий, становится нормой служебной деятельности флагманов Флота»

Е.Д. Чернов

10 августа 2000 года атомная подводная лодка «Курск» вышла в свой последний поход. 12 августа по плану практических стрельб АПЛ «Курск» с 11.40 до 13.40 должна была произвести практический пуск торпеды 65-67 ПВ в назначенном полигоне (а вы же помните, что на борту не было даже документации по эксплуатации этих систем?). Последний доклад о выполнении учебной ракетной атаки по плану поступил от командира АПЛ в 8.45

После 10 часов подводная лодка всплывает на перископную глубину для определения ордера надводных кораблей с помощью РЛС, по которым она должна будет произвести стрельбу.

В 11.20 гидроакустики «Петра Великого» фиксируют активное излучение ГАС «Курска».

В 11 часов 28 минут 32 секунды в торпедном аппарате № 4 взрывается торпеда 65-76 ПВ (мощность взрыва эквивалентна 150-200 килограмм тротила). Взрывом вырывает переднею и заднюю крышки торпедного аппарата, разрушается часть лёгкого корпуса, давление в первом отсеке подводной лодки повышается ударной волной до 5-8 кг/см2, весь личный состав первого отсека мгновенно погибает.

Система стрельбы подводных лодок данного проекта сконструирована так, что при залповой стрельбе (более одной) торпедами в целях снятия избыточного давления с первого отсека переборочные захлопки системы вентиляции во второй отсек должны быть открыты согласно инструкции завода – изготовителя.

Трудно, а вернее, невозможно себе представить, чем было мотивировано такое техническое решение.

Главным параметром устойчивости боевого корабля в море является его непотопляемость, и достигается она в том числе герметичностью его отсеков, о чём знают даже полуграмотные (в вопросах подводного флота) редакторы первого канала. Не скажу за надводные корабли, но все подводные лодки конструируются и строятся из расчёта, что при полном затоплении одного отсека и прилегающих к его борту с одной стороны ЦГБ корабль остаётся на плаву и не опрокидывается. Все, кроме проекта 949А, очевидно потому как во время выполнения основного своего предназначения – применения оружия - корабль остаётся негерметичным. Причём негерметичны 1 и 2 отсеки - те, в которых по боевой тревоге находятся примерно 60-70 % всего экипажа, в районе которых находится аккумуляторная батарея и торпедо-ракетное вооружение корабля. И да, 2 отсек – это ГКП (главный командный пункт) корабля, то есть все люди, которые управляют кораблём, находятся в нём. [мат], как грамотно, да, если по-нашему, по рабоче – крестьянскому? И это тем ещё удивительно, что конструировал эту лодку ЦКБ «Рубин», который на 941, например, проекте, разместил ГКП отдельно (выше) от других отсеков, снабдив его переборками повышенной прочности. То есть нельзя сказать, что конструктора не понимали всей важности этого участка на ПЛ – явно понимали же.

«Кажется, чего проще понимание того, что плавучесть и остойчивость корабля обеспечиваются целостью и водонепроницаемостью его борта и палуб, а между тем множество кораблей погибло из-за непонимания этого принципа» Академик А.Н. Крылов «Мои воспоминания»

Переборочная дверь между 1 и 2 отсеком рассчитана на давление 10 кг/см2, и она, безусловно, выдержала бы этот взрыв, но давление через открытые переборочные захлопки системы вентиляции ударило и во второй. Давление, конечно, отчасти погасилось, но для сведения хочу вам заметить, что при моментальном повышении давления на 1-2 кг/см2 на тело человека человек получает тяжёлые травмы и скорее всего погибает. Допустим, давление ослабло до 3 кг/см2 - с уверенностью можно предположить, что весь состав ГКП был моментально выведен из строя, получив увечья и контузии. Скорее всего, в этот момент некоторые ещё оставались живы, но о их работоспособности говорить не приходится ни при каком допущении. В первый, а впоследствии и во второй отсеки начинает поступать забортная вода, лодка теряет ход и движется по инерции, практически моментально начиная дифферентоваться на нос и погружаться, так как на перископной глубине она удифферентована «тяжела-тяжёл нос» (для того, чтобы не «выпрыгнуть» на волне, что даже на учениях моветон) и «висит» только за счёт хода и рулей, а носовые рули после взрыва в первом отсеке перестают работать. Подводники с 3 отсека в корме живы, но не понимают, что происходит, не получают команд с ГКП, аварийная тревога не объявлена.

В этот момент подводную лодку и оставшийся экипаж ещё можно спасти: на любой подводной лодке помимо ГКП есть ещё ЗКП (запасной командный пункт), с которого можно продуть цистерны главного балласта и всплыть в надводное положение. Цистерны главного балласта можно также продуть вручную или дистанционно с клапанов, которые находятся в отсеках, но все манипуляции на подводных лодках строго регламентированы и имеют незыблемую систему иерархии приказов на выполнение каких-либо действий. Основной документ по борьбе за живучесть РБЖ-ПЛ (который подводники учат наизусть) определяет следующий порядок перевода управления с ГКП на ЗКП: при отсутствии связи с ГКП ЗКП принимает на себя руководство по борьбе за живучесть, а при отсутствии связи с ГКП и ЗКП решения по борьбе за живучесть принимает на себя командир отсека самостоятельно. Находился ли на ЗКП его командир, то, вероятнее всего, нет.

Знаете, сколько у командира отсека было времени на то, чтобы действовать согласно РБЖ, то есть определить, что ГКП и ЗКП вышли из строя, либо с ними потеряна связь и, приняв решение, приказать продуть главный балласт? В случае с К-141 – чуть более двух минут. При этом вы должны понимать, что на лодке начал резко расти дифферент и в момент столкновения с грунтом то есть менее чем через три минуты, мог достигать 40 градусов, что внутри подводной лодки ощущается почти «вертикально». Ощущается, я подчёркиваю это слово. Кроме этого командир отсека, безусловно, знал, что одной из причин разрастания аварии на К-429 было именно самостоятельное продувание цистерн главного балласта личным составом 1 отсека. Воздух высокого давления на ПЛ во время нахождения в подводном положении – единственный, причём невосполнимый ресурс, способный спасти лодку от затопления.

АПЛ ударилась носом о грунт на глубине 108 метров и по инерции двигалась по грунту ещё несколько метров, при этом метацентрическая высота (возвышение метацентра над центром тяжести) её стремилась к нолю, то есть никакой поперечной остойчивостью лодка не обладала (продольная оставалась из-за точки контакта с дном), то есть крен подводной лодки менялся с борта на борт как угодно и очень быстро, и нет ничего удивительного в царапинах на её борту и в пробоине, которую приписывают то иностранной торпеде, то нашей же собственной противокорабельной ракете.

При ударе о дно в 11.30 сдетонировал боезапас, который находился в первом отсеке, и взрывную волну остановила только переборочная дверь повышенной прочности реакторного отсека. Все подводники, находившиеся в носу до реакторного отсека, погибли – они были смяты давлением либо расплющены и переломаны сорванными с креплений оборудованием, механизмами и приборами.

Оставшиеся в живых к этому моменту, 23 человека, собрались в кормовом девятом отсеке подводной лодки. Подводная лодка без движения лежала на глубине 108 метров в собственном полигоне военно-морских сил Северного флота (это важно для дальнейшего понимания развития ситуации). На подводной лодке отсутствовало освещение (свет мог быть только от аварийных переносных аккумуляторных фонарей).

При покидании своего отсека каждый подводник должен нести с собой в отсек-убежище свой спасательный комплект ССП (гидрокомбинезон СГПК и дыхательный аппарат ИДА – 59М), а также средства регенерации воздуха (РДУ), но следует понимать, что все эти люди к этому моменту были травмированы и получили увечья различной степени тяжести, а ССП даже здоровому человеку в нормальной обстановке тащить не просто, потому что он тяжёлый и объёмный. Поэтому со стопроцентной уверенностью я могу утверждать, что средств для самостоятельного выхода на всех людей, находившихся в девятом отсеке, не было, а имеющиеся в наличии, вероятнее всего, могли оказаться частично некомплектными. В них можно было выйти в первые несколько минут после аварии методом свободного всплытия, убив тех своих товарищей, на которых не хватило комплектов, либо позже с использованием буй-вьюшки, соблюдая режим декомпрессии.

На самом деле, как вы увидите из дальнейшей хронологии событий, эти 23 человека уже были обречены, хотя сами они об этом ещё не знали.

Если здесь есть люди, знакомые с водолазным делом, то они подтвердят мои слова: выходить самостоятельно из подводной лодки с глубины 100 метров [мат] как страшно и физически находится на грани возможности человеческого организма – я хочу, чтобы вы это понимали. Даже при выходе с глубины 40 метров двое подводников К-429 погибли. Кроме того, я хочу чтобы вы понимали, что человек не может находится бесконечно на поверхности Баренцева моря даже в августе (температура воды не выше 8 град) и даже в ССП – он умрёт от переохлаждения в зависимости от внутренних резервов своего организма в течение нескольких часов либо в течении суток в случае чуда. Не знаю как вы, а я уверен, что чудес не бывает.

Кроме того, я хочу, чтобы вы чётко уяснили себе, что каждый из 23 человек знал, что они находятся в своём полигоне боевой подготовки, в котором также находятся десятки кораблей и подводных лодок Северного флота, в котором на борту «Петра Великого» находится командующий Северным флотом, офицер, в теории обладающий несгибаемой волей и решительностью в принятии решений, который не боится взять на себя ответственность и, опираясь на недюжинный багаж знаний и умений, ринется их спасать, а иначе как бы его назначили командующим целым флотом? Да ещё Северным. Даже если весь флот [мат] первый взрыв на борту подводной лодки, то уж второй, который зафиксировали даже норвежские сейсмические станции, он точно не мог [мат]! Ладно, даже если мог, то лодка после выполнения задачи должна всплыть на сеанс связи, а она же не всплывёт, а это ЧП - ну без вариантов же! Казалось бы…

В той ситуации, в которой оказались моряки, и зная то, что знали они, я не уверен, что кто-то принял бы решение о самостоятельном выходе из ПЛ. Ну, откуда им было знать, что во время проведения учения такого масштаба единственное спасательное судно Северного флота «М. Рудницкий» стояло у пирса и находилось в повседневном режиме (готовность к выходу в море – 4 часа), то есть его даже никто в режим повышенной готовности не приводил. Как такое может быть, спросите вы? А я не знаю, я тоже думал, что не может, но теперь вы, так же как и я, только раньше вас, знаете, а в дальнейшем узнаете, что и не такое ещё может быть.

В 11.30 моряки атомного крейсера «Пётр Великий» почувствовали содрогание корпуса корабля, а гидроакустики зафиксировали сильный сигнал, похожий на подводный взрыв по пеленгу нахождения АПЛ «Курск» - никто из командования не обращает внимания на доклад гидроакустиков и содрогания корабля.

Через семнадцать минут отряд кораблей, по которым должен был стрелять практической торпедой «Курск», вошёл в полигон; время начала стрельбы – через три минуты.

12.30 минут – командующий Северным флотом на корабельном вертолёте покидает полигон и отправляется в штаб флота в Североморск.

То есть человек, который мало того что руководит масштабными учениями ( ладно, хер с ними), является ещё ответственным за действия спасательных сил и безопасность, покидает место проведения учений. Я честно не понимаю, как это можно объяснить – прошёл час с момента подводного взрыва, 50 минут с момента начала практических стрельб «Курском», а стрельбы нет. Но я и не должен этого объяснять, к счастью для меня.

13.40 – время окончания торпедной стрельбы. Надводные корабли не наблюдают атаки, подводная лодка «Курск» не всплывает для передачи радиодонесения.

Я вот честно не понимаю, с какой силой нужно ссать за свои погоны и сытую жизнь, чтоб, имея на руках эти три события, не сложить один и один и не начинать трубить во все каналы связи, включая СМИ, что, похоже, [мат] какой-то приключился, и не сворачивать учения, начиная поиски подводной лодки. Ну ладно, нашли бы потом подводную лодку, и оказалось бы, что все живы и здоровы, просто уснули и проспали всё, но это же не война – хрен с ними, с учениями; командира наказали за разгильдяйство, учения продолжили и с помпой завершили, пришив себе на тужурки очередные орденские планки.

14.15 – ордер надводных кораблей покидает район и направляется на обеспечение торпедных стрельб других лодок. «Пётр Великий» остаётся на кромке полигона, ожидая всплытия «Курска»

14.40 - с «Петра Великого» взрывными сигналами подана команда на всплытие подводной лодки. Эти сигналы невозможно не услышать, и нет ни единой причины, по которой командир подводной лодки имеет право их проигнорировать. Ни единой – он обязан немедленно выполнить манёвр «всплытие».

Подводная лодка не всплывает, о чём докладывают командующему флотом. Кроме того, согласно руководящим документам, время 14.40 является временем объявления тревоги на флоте по потере лодки, которая не всплыла на сеанс связи в 13.40. Ну уж сейчас-то забили тревогу, подумаете вы. Нет. Не забили.

15.40 – время, в которое руководство флота должно было объявить тревогу по потере лодки, не выполнившей сигнал на всплытие. Ну, уж сейчас-то, да, подумаете вы. Нет.

17.30 - оперативный дежурный Северного флота переводит «М. Рудницкого» в режим часовой готовности к выходу в море.

18.30 – развёрнут поисково-спасательный пост на КП Северного флота. Тревога по-прежнему не объявляется.

19.00 - на поиск подводной лодки вылетает морская авиация.

22.00 - подводная лодка не обнаружена – самолёты возвращаются на аэродром.

Ну уж сейчас-то точно забили тревогу, подумаете вы. Неа. И сейчас не забили.

Вот этот момент, примерно 19.30-21.30, и был бы моментом обнаружения (не спасения, я подчёркиваю, а обнаружения) подводников, если бы они начали покидать подводную лодку сразу после аварии в 11.35-11.40. То есть к этому моменту люди провели бы в воде с температурой менее 10 градусов от 8 до 10 часов. Возможно, но маловероятно, кто-то из них ещё не умер бы от переохлаждения.

23.30 - на Северном флоте объявлена аварийная тревога в связи с аварией на АПЛ «Курск».

С момента аварии прошло двенадцать часов.

23.40 – надводные корабли прекратили учения и приступили к поиску подводной лодки «Курск»

00.30 13 августа – «М. Рудницкий» вышел к месту аварии «Курска», имея на борту два спасательных аппарата АС-32 и АС-34.

Аппарат АС-32, отмечу для понимания, не предназначен для проведения спасательных операций – его назначение поиск подводной лодки и присоединения шлангов ЭПРОН для подачи на подводную лодку воздуха.

На некоторых проектах, но не на проекте 949А – на нём выгородками ЭПРОН могут управлять только водолазы вручную. Глубоководных водолазов на Северном флоте нет ни одного. На флоте есть более новый спасательный аппарат АС-36, но я так понимаю, что о нём просто забыли на текущий момент, а вспомнили о нём только 14 августа, и более трёх суток тащили к месту аварии «Курска» плавкраном и буксиром. В итоге доставили его к месту аварии 17 августа, повредив на нём при транспортировке системы гидравлики, наведения, погружения-всплытия и аккумуляторную батарею. Первый раз спустится к подводной лодке ему удалось только 19 августа.

11.00 13.00 13 августа - Командующий СФ адмирал В. Попов дает интервью представителям СМИ и высоко оценивает результаты учений, мастерство моряков и состояние боевой техники.

Для примера, я приведу вам действия другого офицера военно-морского флота, начальника АСС ЧФ кап 1 ранга Жбанова, в момент аварии на БПК «Отважный» в 1974 году:

« В тот день я находился в штабе флота и на пост прибыл через 3 минуты после объявления тревоги… ситуация с самого начала сложилась непонятной, и я попросил разрешение у ВРИО командующего флотом вице-адмирала В. А. Самойлова убыть в район аварии.

Разрешение я получил мгновенно.Обгоняя на быстроходном ракетном катере суда спасательного отряда, идущие самым полным ходом в район аварии, я принял доклады их командиров о готовности к проведению спасательных работ, отдал необходимые распоряжения. На борту дежурного ракетного катера, управляемого капитан-лейтенантом В. Исаковым, на котором я прибыл в район аварии, находились боевые ракеты и ему, от имени В.Х. Саакян, было запрещено подходить к аварийному кораблю, на котором продолжал в пламени пожаров взрываться боезапас. Я был вынужден прыгнуть в море, и вплавь добираться до ошвартованного к борту “Отважного” противопожарного судна, экипаж которого под руководством командира старшего лейтенанта И.X. Нагервадзе сдерживал распространение пожара в носовую часть аварийного корабля.»

И так далее. Вы можете найти его рассказ в сети и почитать для того, чтобы сравнить его действия с действиями командных сил Северного флота в 2000 году. Благодаря его решительности и настойчивости часть экипажа «Отважного» была спасена, но по результатам разбора он получил строгий выговор «за недостаточную инициативу».

Я не буду подробно разбирать действия спасателей «М. Рудницкого». Я и так и сяк рассматривал этот вопрос, читал разные интервью и источники и могу сказать лишь одно – люди работали почти неделю не покладая рук, и я не усматриваю их личной вины в том, что работали они на технически не подготовленных аппаратах и с тем уровнем профессиональной подготовки, который у них был. Кроме того, я хочу, чтобы вы понимали, что они лишь исполнители так называемой спасательной операции, а не творцы её. А творцы её, при критическом рассмотрении данного вопроса, вообще не понимали что делают. Самое подходящее слово для описания спасательной операции - хаос.

Зайдите в любую пожарную часть вашего города, каким бы маленьким и захолустным он ни был, и спросите любого РТП, который в данный момент дежурит, что нужно делать в первую очередь при поступлении сигнала об аварии (в случае с РТП – пожара, но это – частность) и какие первичные мероприятия проводятся, а потом сравните с тем, что делали руководители спасательной операции К-141. Если вам лень идти, или вы верите мне на слово, то я отвечу вам, что первое мероприятие, которое проводится всегда и без исключений – это разведка.

Определяются источники аварии, её размер, а также количество и местонахождение выживших или терпящих бедствие людей. А теперь прочитайте хронологию действий спасателей «М. Рудницкого» (в данном случае я имею в виду не моряков этого судна, а руководителей операции) и да, сравните их действия с действиями норвежских спасательных судов «Нормонд Пионер» и «Сивей Игл».

Первый спуск аппарат АС-34 попытался осуществить в 17.30 13 августа. К этому времени, даже с момента объявления тревоги уже прошло восемнадцать часов, и единственным шансом спасения моряков «Курска» уже в этот момент были подача воздуха и тепла в отсек-убежище (либо другой отсек, где могли находиться выжившие, что и должна была установить разведка) - температура на глубине 100 метров, а следовательно и в отсеках ПЛ, около ноля градусов, запас средств регенерации воздуха ограничен. Вместо этого, аппараты бесконечно продолжают пытаться пристыковываться к люку 9 отсека. А им больше и ничего не остаётся делать – глубоководных водолазов (которые могут работать на глубинах более 60 метров) на флоте нет ни одного, выгородками ЭПРОН 949А проекта может управлять только глубоководный водолаз.

Глубоководные водолазы, сокращённые за ненадобностью и из-за недостатка средств для поддержания их готовности, в это время штурмуют штабы ВМФ в Москве и Санкт-Петербурге, требуя отправить их к месту аварии и выражая готовность рисковать своими жизнями для спасения моряков, терпящих бедствие. ВМФ откровенно врёт и отвечает им, что в их услугах он не нуждается и у него всё есть для проведения спасательной операции.

Я думаю, что уже в этот день решение о том, что спасать никого не будут, принято, и главной задачей полагается делать хорошую мину при плохой игре.

14 августа (по другой версии 16 августа) спасатели доложили о том, что их действия затруднены из-за ухудшившейся метеообстановки, командующий СФ доложил президенту о том, что спасательная операция невозможна, президент дал распоряжение принять помощь иностранных государств. Двое суток ушло на согласование каких-то моментов по принятию этой помощи. Двое суток на согласование, подумайте об этом.

19 августа и 20 августа в район аварии прибывают норвежские суда «Нормонд Пионер» и «Сивей Игл» с английским спасательным аппаратом LR-5 на борту. К часу дня «Сивей Игл», прибывший на место аварии в восемь утра этого же дня, заканчивает обследование затонувшей подводной лодки автономным подводным аппаратом (то есть производит разведку) и докладывает о готовности к спуску LR-5.

Норвежские и английские спасатели не поставлены в известность о повреждении люка 9 отсека, которые якобы имеют место быть, но отмечают, что для аппарата LR-5 это не имеет никакого значения - он может пристыковаться к люку с любыми повреждениями и организует его «сухое» вскрытие. Использование аппарата LR-5 не одобряется российской стороной.

Давайте отойдём от политики, потому что, наверняка этот текст будут читать люди с разными взглядами на внутреннюю политику государства, и попытаемся найти хоть один здравый и логичный повод не попытаться спустить LR-5, вскрыть люк 9 отсека «сухим» способом и достать тела подводников для определения причины их смерти? А вдруг там и живой кто-то остался к этому времени? Нет, это невероятно, конечно, но всё-таки. Я, лично, нахожу только две причины:

- это дорого, а у государства совсем нет денег;

- 9 отсек должен быть гарантировано затоплен при его вскрытии, для сохранения чьих-то интересов.

Какие ещё причины вы можете предложить?

Не получив разрешения на использование LR-5, «Нормонд Пионер» спускает для обследования корпуса подводной лодки глубоководных водолазов. Норвежские водолазы не знают устройства спасательного люка 9 отсека АПЛ «Курск» и не владеют информацией о нюансах его эксплуатации в море, как и руководители спасательной операции с российской стороны, видимо. По вторичным признакам они предполагают, что люк 9 отсека затоплен.

Другая группа водолазов вечером того же дня убывает на вертолёте в Видяево для обследования люков аналогичного проекта и обучения работе с ним. Они работают всю ночь и возвращаются утром 21 августа, тут же начиная погружение и вскрытие люка 9 отсека.

Отчего же, возможно сейчас возникнет мысль у читателей, в районе катастрофы не оказалось аналогичной подводной лодки, чтоб не терять время на полёты водолазов в Видяево и обратно? Тем более же и время было – только использование иностранной помощи согласовывали двое суток.

А никто не даст вам ответа на этот вопрос. Просто так вот была организована спасательная операция, что ни один её момент не был продуман в деталях. Главное было делать что-нибудь, а вдруг бы что-то и получилось бы – это моё мнение, а не официальная версия, конечно же.

К 12.25 21 августа норвежские водолазы вскрывают спасательный люк 9 отсека, при этом на поверхности моря наблюдается «бурление воды», то есть из отсека выходит воздух. Водолазы докладывают, что живых в отсеке не обнаружено, отсек затоплен, что неудивительно, ведь они же открыли его люк на глубине ста метров. Командующий СФ докладывает о гибели всего экипажа АПЛ «Курск».

На всю спасательную операцию у норвежских спасателей уходит менее двух суток, с учётом восьмичасового перелёта в Видяево и обратно. При использовании аппарата LR-5 на всю операцию ушло бы менее 12 часов, что нетрудно подсчитать:

08.00 «Сивей Игл» прибывает на место аварии;

13.15 «Сивей Игл» заканчивает обследование «Курска»;

14.30 «Сивей Игл» готов спускать LR-5.

Понятно, как любит говорить наш Президент, что если бы у бабушки был [мат], то она была бы дедушкой, но давайте пофантазируем о том, что «Сивей Игл» с LR-5 на борту был бы в составе Северного флота и не стоял бы у пирса, как «М. Рудницкий», а как положено по здравому смыслу находился бы в районе учений. Ладно, не был бы в составе флота, а просто командующий флотом взял бы и доложил бы Главкому ВМФ, что такое судно ему нужно для обеспечения учений и, может, арендовать его на всякий случай у норвегов, да поставить на кромке полигонов, а? А Главком ВМФ взял бы и доложил об этом Президенту, а Президент такой, конечно, ребята, о чём речь, ну не война же, ёпта, чего жизнями-то рисковать понапрасну? А давайте ещё и водолазов туда глубоководных посадим для подстр

26 апреля 1986 года – Чернобыльская авария

31 августа 1986 года в Цемесской бухте Новороссийска балкер "Пётр Васёв" в условиях идеальной видимости, грубо нарушив правила судоходства, протаранил старый пассажирский пароход "Адмирал Нахимов" (ещё одно культовое для русских имя), находившийся в последнем перед утилизацией рейсе. Удар был нанесён в самое уязвимое место – за восемь минут огромное судно, прозванное "советским «Титаником»", затонуло. Погибли 423 находившихся на борту человека и два водолаза.

6 ноября 1986 года на станции Користовка Одесской железной дороги в результате крушения пассажирских поездов погибли 44 человека, 100 получили ранения.

7 августа 1987 года в Каменск-Шахтинском (Северо-Кавказская железная дорога) локомотив с тяжёлым грузовым вагоном врезался в хвост пассажирского поезда: погибли 107 человек, 114 получили ранения.

4 июня 1988 года при подходе к станции Арзамас I Горьковской железной дороги на железнодорожном переезде взлетели на воздух три вагона грузового поезда, в которых перевозили гексоген. По официальным данным, погиб 91 человек. Пострадало полторы тысячи человек.

4 октября 1988 года на станции Свердловск-Сортировочная (ныне – Екатеринбург) железнодорожный состав, перевозивший 46,8 тонн тротила и 40 тонн гексогена, врезался в стоявший на путях товарный поезд с углём. В результате аварии четыре человека погибли, свыше 500 получили ранения, серьёзно пострадало около 600 домов.

4 июня 1989 года – под Уфой при встречном прохождении двух пассажирских поездов вследствие утечки газа из находившегося по соседству повреждённого трубопровода произошёл мощнейший взрыв, показавшийся очевидцам ядерным, со всеми его атрибутами. Итог: 575 погибших (по другим данным – 645) и свыше 600 раненых. Дети до пяти лет, ехавшие без билетов, в этот список не попали. В трагедии пострадали жители из 45 регионов РСФСР и восьми союзных республик.

Как, впрочем и лицемеров, которые улыбаются по любым другим поводам:

- авиакатастрофа над Синаем

- Взрывы в Донецке

и тому подобное.

Но то, что Путин улыбнулся 22 года назад, им все никак не дает покоя