После Первой мировой войны Япония начала активно наращивать свои военно-морские силы, сосредоточив усилия на строительстве линкоров и линейных крейсеров (программа «Восемь-восемь»). Но после подписания Вашингтонского договора, ограничившего суммарный тоннаж на крупные корабли, Япония начала развивать авианосцы и эскадренные миноносцы, не попадавшие под эти ограничения.

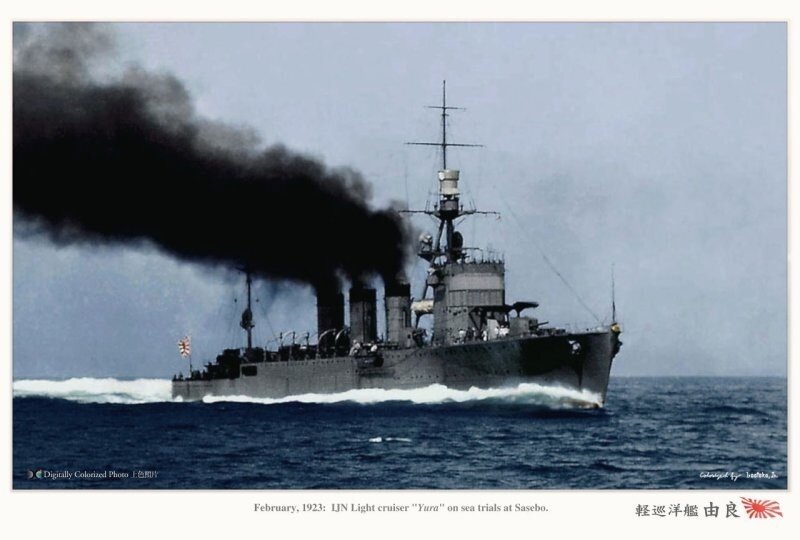

Лёгкий крейсер «Юра» (тип «Нагара») на ходовых испытаниях, Сасебо, 1923 год\

В состав японского флота на вторую половину 1930-х годов входило около десятка легких 5500-тонных крейсеров, построенных в 1910-1920-х годах и фактически являвшихся лидерами эсминцев и скаутами. С учетом того, что крейсеры типа «Нагара», вооруженные 7 орудиями калибра 140 мм, ненамного превосходили по огневой мощи эскадренные миноносцы с вооружением из 6 орудий калибра 127 мм, остро встал вопрос о замене лёгких крейсеров на более современные.

Поэтому сразу после того, как Япония вышла из Лондонского морского соглашения, конструкторский отдел флота получил задание разработать несколько проектов таких кораблей. Они должны были заменить находящиеся в строю лёгкие крейсеры типов «Нагара» и «Сэндай».

Разработка проекта и строительство

Разработка проекта была поручена инженеру Морского технического департамента капитану 1 ранга Фудзимото. Он решил использовать ряд уже наработанных решений, применённых при строительстве экспериментального «малого» крейсера типа «Юбари». В техническом задании было указано, что новые лёгкие крейсеры предназначались в первую очередь для разведки. Поэтому конструкторы решили пожертвовать броневой защитой в пользу скорости, справедливо полагая, что в случае встречи с более сильным противником эти корабли будут избегать боя и отступать.

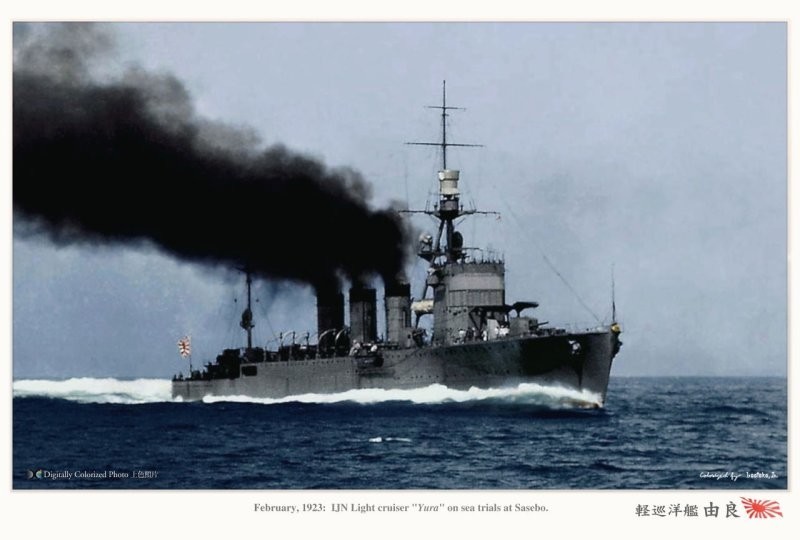

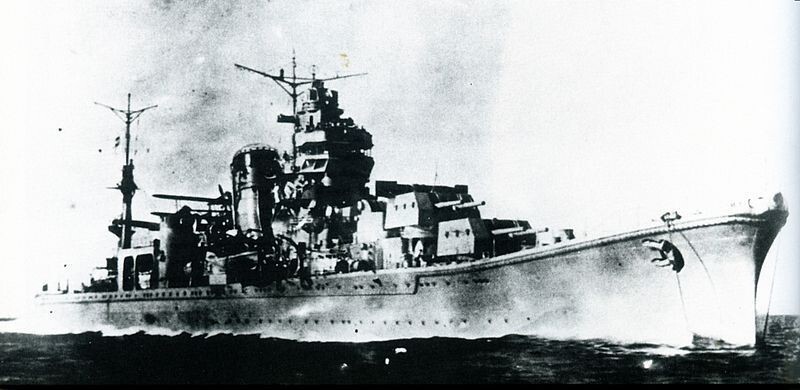

Внешний вид лёгкого крейсера типа Agano

Первоначальный проект предусматривал вооружение из трёх трёхорудийных башен ГК со 155-мм орудиями, как на тяжёлых крейсерах типа «Могами». Но установка такого вооружения превышала бы предел водоизмещения в 6000 тонн, поэтому конструкторы остановились на более легких орудиях калибра 152 мм. Новые крейсеры должны были получить по восемь таких орудий в четырёх двухорудийных башнях, а также два трёхтрубных 610-мм торпедных аппарата.

В 1937 году, когда проект был практически готов, Морской штаб потребовал внести в него очередные изменения. Это было связано с тем, что по новой концепции устройства флота лёгкие крейсеры должны были использоваться в качестве лидеров эсминцев. Такой подход потребовал усиления торпедного вооружения. Вместо трёхтрубных ТА предполагалось установить новые четырёхтрубные аппараты. Из-за этого пришлось убрать одну из кормовых башен главного калибра. В таком виде проект лёгкого крейсера типа «Агано» был одобрен в конце 1938 года. В программу строительства флота на 1939 год включили средства на строительство четырёх единиц по этому проекту.

Закладка головного корабля серии состоялась в июне 1940 года на верфи в Сасебо. Его систершипы заложили в 1941 («Носиро» и «Яхаги») и 1942 («Сакава») годах. «Агано» был спущен на воду в октябре 1941 и вошел в состав флота уже через год. «Носиро» и «Яхаги» спустили на воду в июле-октябре 1942 года и ввели в строй в июне-декабре 1943 года. «Сакава» вступил в строй в ноябре 1944 года.

Описание конструкции и корпус

При стандартном водоизмещении в 6614 тонн крейсер имел полностью сварной корпус длиной 174,5 м и шириной 15,2 м. Осадка при нормальном водоизмещении составляла 5,2 м.

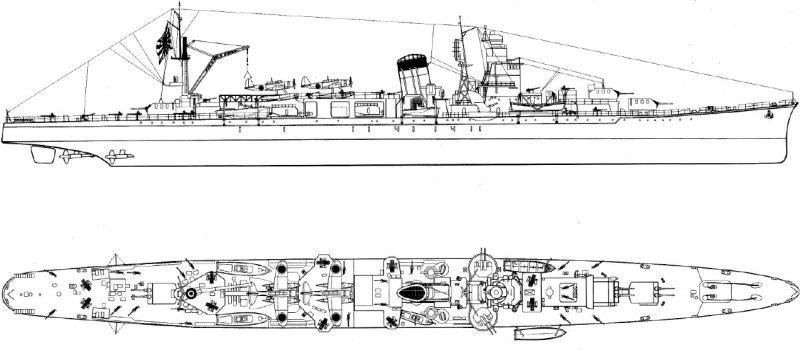

Продольный разрез лёгкого крейсера типа «Агано»

Корпус выполнялся по гладкопалубной схеме с небольшим изгибом верхней палубы в носовой части. Клиперный форштевень имел в нижней части бульб для снижения волнового сопротивления. В отличие от традиционных для тяжёлых крейсеров и линкоров развитых надстроек-пагод, надстройка «Агано» была сравнительно небольшой и ненамного превышала высоту единственной дымовой трубы.

Из-за ограничений по водоизмещению конструкторам пришлось отказаться от булей и противоторпедных переборок, поэтому было решено использовать протяженное двойное дно и развитую систему герметичных внутренних отсеков. Общее число отсеков составляло 292, из которых 33 могли использоваться для контрзатопления.

Бронирование

На крейсерах типа «Агано» бронезащитой пришлось пожертвовать ради скорости. Суммарная масса брони составляла всего 8.3% от общей. Даже у откровенно слабо бронированных итальянских крейсеров типа «Кондотьери» первых серий этот показатель составлял 11.5%, не говоря уже о более мощно бронированных британских крейсерах типа «Фиджи» и американских типа «Бруклин».

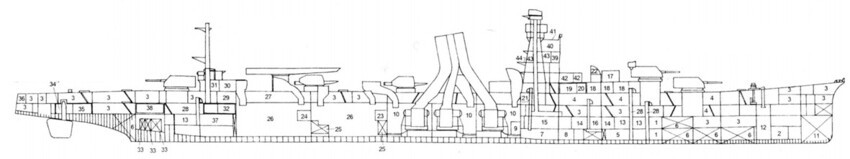

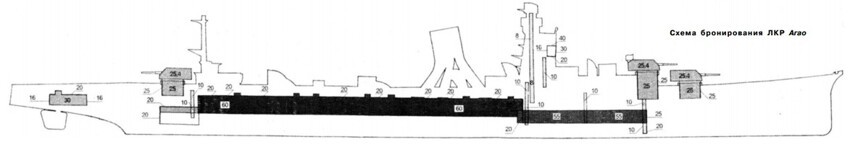

Схема бронирования лёгкого крейсера типа «Агано»

Главный броневой пояс состоял из вертикальных листов броневой стали CNC толщиной 60 мм и занимал только 37.5% от общей длины корпуса. По расчетам, он должен был обеспечить защиту основных узлов ГЭУ от огня 127-мм орудий на дистанции от 3 км и 152-мм орудий на дистанции от 8 км. В носовой части пояс замыкался 25-мм траверсом, в кормовой толщина траверса составляла 53,5 мм.

Главная бронепалуба имела толщину 20 мм и устанавливалась на плиты главного бронепояса на 20-мм скосах.

Башни главного калибра имели бронирование 25,4 мм и устанавливались на 25-мм барбеты. Сами погреба боезапаса имели дополнительную защиту. Сверху и по бокам они прикрывались плитами толщиной 55 мм, а спереди и сзади — толщиной 25 мм. Также дополнительную защиту из 50-мм вертикальных и 20-мм горизонтальных плит имели элеваторы орудий.

Боевая рубка имела бронирование 40 мм в лобовой части, 20 мм по бортам и 30-мм крышу.

ГЭУ

Специально для крейсеров проекта «Агано» Морским техническим департаментом была разработана четырёхвальная ГЭУ суммарной мощностью 104000 л.с. Она включала в себя четыре ТЗА Kampon и шесть паровых нефтяных котлов Kampon Ro-Go, расположенных линейно попарно.

Мощность энергетической установки позволяла крейсеру развивать максимальную скорость в 35 узлов. При стандартном запасе топлива в 1405 тонн мазута дальность плавания экономическим 18-узловым ходом составляла 6000 миль, или 1800 миль при 34 узлах.

Главный калибр

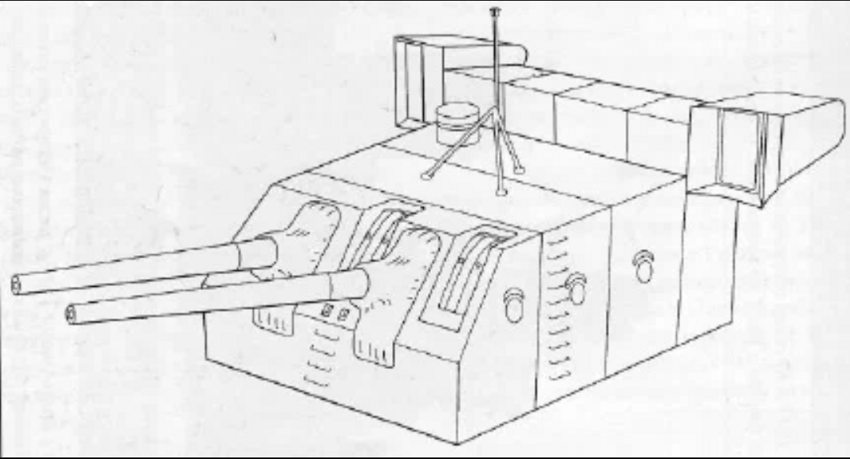

Крейсеры типа «Агано» вооружались шестью 152-мм орудиями Type 41 с длиной ствола 50 калибров. Орудия размещались в трёх двухорудийных башнях, расположенных по линейно-возвышенной схеме — две в носовой части и одна в кормовой. Сами башни были разработаны специально для крейсеров этого типа и имели облегчённую конструкцию с электрогидроприводом и ручным заряжанием.

Внешний вид 152-мм орудия Type 41 в башне типа «С»

При угле возвышения в +45° дальность стрельбы составляла 21000 м. Но максимальный угол возвышения составлял +55°, поэтому при необходимости предусматривалась возможность ведения заградительного зенитного огня с досягаемостью по высоте около 8000 м. В реальности из-за невысокого темпа стрельбы (7-10 выстр./мин. на ствол) в качестве средств ПВО эти орудия практически не использовались.

Боекомплект составлял 165 снарядов массой 45.5 кг на ствол. В него входили полубронебойные снаряды №4 с донным взрывателем и снаряды общего назначения «Тип 0», которые могли использоваться в том числе и для стрельбы по воздушным целям.

Зенитная артиллерия

Между носовой надстройкой и дымовой трубой с каждого борта располагалось по два новых 76-мм зенитных орудия Type 98 с длиной ствола 60 калибров в спаренных установках Mod.A. Установка обеспечивала орудиям максимальный угол возвышения в +90° и досягаемость по высоте в 9100 м при практической скорострельности 25 выстр./мин. на ствол.

25-мм орудие Type 96

ПВО ближнего радиуса на «Агано» и «Носиро» была представлена традиционными для японского флота 25-мм автоматами Type 96 в строенных установках, расположенных на носовой надстройке. На «Яхаги» добавили еще четыре спаренные установки зенитных автоматов, а «Сакава» получил 10 строенных установок и 18 одиночных. Таким образом, число зенитных автоматов на последнем крейсере серии было доведено до 48 против 6 в первоначальном проекте. Изначально боекомплект составлял 2000 снарядов на ствол, а с 1944 года он был увеличен до 2500 снарядов. Практическая скорострельность в 220 выстр./мин. на ствол была приемлемой для 1941 года, но для 1944 года её уже не хватало. Поэтому данный недостаток пытались компенсировать увеличением числа стволов.

Также у основания грот-мачты размещались две спаренные установки 13,2-мм зенитных пулеметов Type 93. Их боекомплект составлял 2500 патронов на ствол.

Торпедное вооружение

В центральной части корпуса друг за другом располагались два четырёхтрубных торпедных аппарата Type 92 калибром 610 мм. Каждый аппарат имел возможность поворота на 360° и оснащался системой механизированной перезарядки. Боекомплект составлял 16 кислородных торпед Type 93 mod.1, считавшихся одними из самых мощных в мире. Восемь таких торпед находились в боевой готовности в торпедных аппаратах, остальные размещались в стеллажах системы перезарядки.

Противолодочное вооружение

Изначально предполагалась установка одного бомбосбрасывателя в корме. Но уже после закладки «Агано» в проект были внесены изменения, и количество бомбосбрасывателей увеличили до двух. Боекомплект состоял из 18 глубинных бомб Type 95 массой 160 кг каждая, а с 1943 года их заменили на Type 2. Для поиска субмарин использовались пассивный гидрофон Type 93 mod.2 и активный гидролокатор Type 93 mod.3 (кроме «Сакава» — на нём установили более совершенный сонар Type 3 mod.1, являвшийся модификацией немецкого сонара Gerat).

Авиационное вооружение

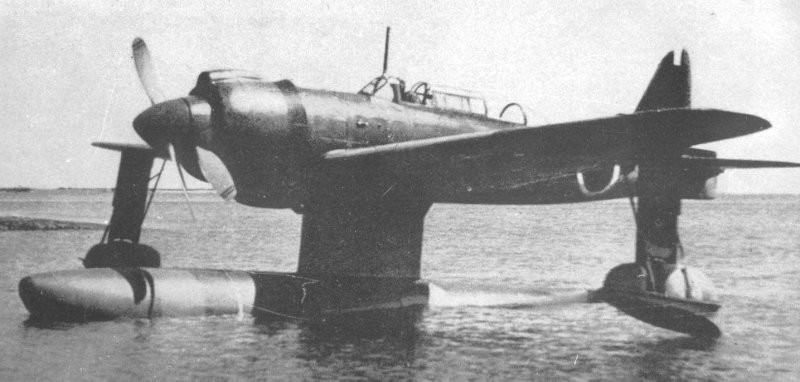

Самолет Kawanishi E15K Shiun

Крейсеры типа «Агано» должны были получить по два разведывательных самолета Kawanishi E15K Shiun, которые разрабатывались с 1939 года. Их приняли на вооружение, но серийно выпустили только 15 единиц, которые так и не поступили на флот из-за неудовлетворительных характеристик. Поэтому каждый крейсер получил по два гидросамолета Aichi E13A. Один размещался в катапульте, а второй находился на специальной платформе, расположенной над торпедными аппаратами.

Боевая служба головного корабля

После принятия на вооружение легкий крейсер «Агано» назначили флагманом 10-й эскадры эскадренных миноносцев 3-го флота, базировавшейся на атолле Трук. До конца 1942 года он находился там, в декабре принимал участие в конвое авианосца «Дзунъё» и транспортов, высаживавших десант в Новой Гвинее.

В период с 31 января по 9 февраля 1943 года «Агано» участвовал в операции «Ке» по эвакуации японских войск с Гуадалканала. Основная часть его боевой работы заключалась в перевозке японских солдат и боевом охранении конвоев, а также защите авианосца «Дзуйхо» от американских субмарин.

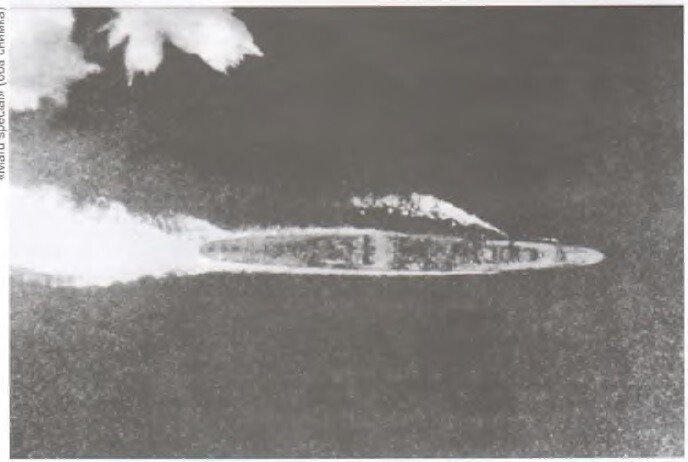

Лёгкий крейсер «Агано»

1-2 ноября 1943 года «Агано» в составе отряда контр-адмирала Омори столкнулся с американским соединением TF39 во время вторжения на остров Бугенвиль. Эта операция получила название «Сражение в заливе императрицы Августы». Американцы обнаружили соединение Омори, а японские корабли из-за темноты и несовершенства радаров были дезориентированы. В результате они не только не сумели нанести ущерб противнику, но и потеряли один из собственных эсминцев («Хацукадзе») из-за столкновения с тяжёлым крейсером «Мёко».

5 ноября 1943 года бомба с американского бомбардировщика легко повредила крейсер на рейде Рабаула, но он сохранил боеспособность, а в течение дня все повреждения были ликвидированы. Но уже 11 ноября «Агано» снова подвергся авиационной атаке, на этот раз торпедой, повредившей рули. По приказу командующего корабль на следующий день выдвинулся в Трук для ремонта, но был перехвачен американской субмариной «Скэмп». Подводная лодка добилась попадания в центральную часть корпуса. От взрыва крейсер потерял ход и электропитание, но аварийные команды сумели остановить течь. Эсминцы охранения отогнали американские субмарины, и под конвоем «Агано» на минимальном ходу добрался до Трука.

Крейсер «Агано» под ударами американской авиации в Рабауле, 11 ноября 1943 года

До 15 февраля 1944 года крейсер находился на ремонте в Труке. Для полного восстановления боеспособности его направили в Японию. На следующий день после выхода в море, 16 ноября 1944 года, он был обнаружен американской субмариной «Скейт». Подлодка выпустила по крейсеру четыре торпеды, и две из них поразили цель в районе правого борта в 16:44. На корабле начался пожар, он получил сильный крен в 12° на правый борт и потерял ход. Аварийные команды пытались остановить пламя и устранить крен, но повреждения были слишком серьёзные. Выжившие члены экипажа перебрались на эсминец сопровождения, а «Агано» затонул 17 февраля 1943 года примерно в 01:50 в 300 км от атолла Трук.

Оценка проекта

В целом крейсеры проекта «Агано» вышли достаточно сбалансированными и отвечали своим основным задачам — ведению разведки и использованию в качестве лидеров эсминцев. Они имели хорошую остойчивость и мореходность, неплохое вооружение, достаточно высокую скорость и дальность плавания для действий на морских коммуникациях. Вместе с тем, из-за слабого бронирования даже огонь 127-мм орудий американских эсминцев представлял для них опасность, не говоря уже про крейсерские 152-мм орудия. ПВО на 1942 год также было явно недостаточным, и даже увеличение числа стволов МЗА не помогло решить эту проблему из-за развития авиации.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей

Понравилась статья? Не забудьте подписаться на наш канал.

- Преданная собака целый месяц ждала хозяев, которые бросили её

- "Мой муж живет в страхе, что я уйду от него"

- Женщину осудили за убийство мужа после того, как попугай повторил "последние слова" жертвы

Они, кстати, реально интересные (даже тем, кто не "упороты в корабли")