Прародители эсминцев

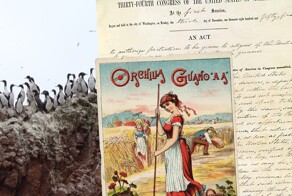

Класс эсминцев берёт своё начало с середины XIX века. Именно тогда появилось новое грозное оружие — морские мины. Но у них был один недостаток — они предназначались только для обороны. Нужно было ждать, пока корабль противника сам наткнётся на мину. Для повышения эффективности применения придумали прикреплять мины к концу шеста или троса и подводить их к борту врага с помощью парового катера.

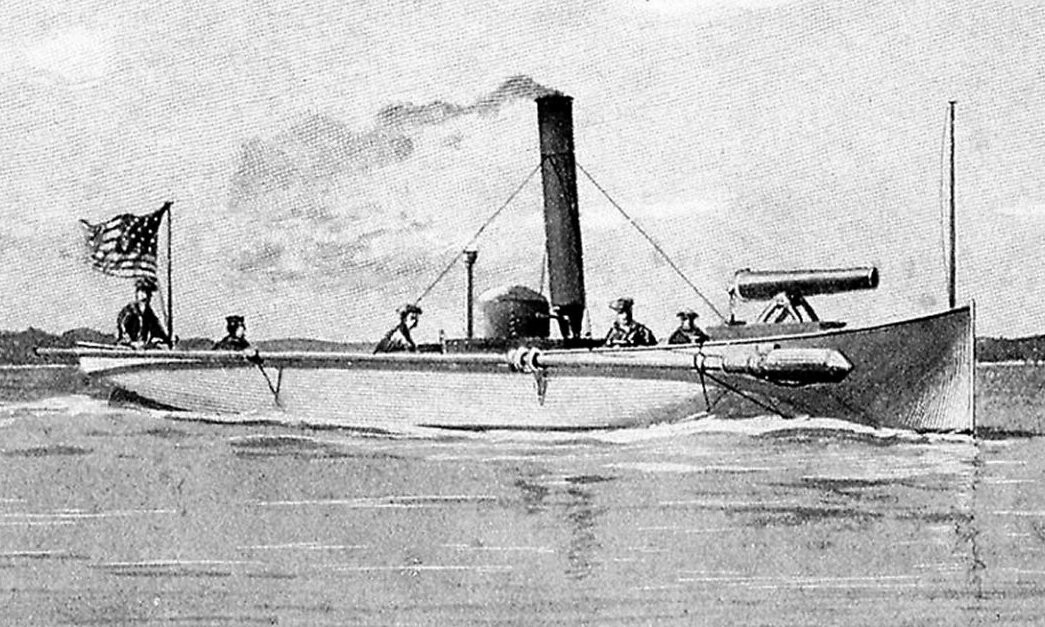

Так появились минные катера, оснащённые шестовыми, или буксируемыми минами. Впервые подобные катера использовались в годы гражданской войны в США 1861-1865 годов. Активные действия именно таких катеров практически парализовали турецкий флот во время русско-турецкой войны 1877-78 годов.

Минный катер Кашинга времен гражданской войны в США, оснащенный шестовой миной

Инженерная мысль пошла ещё дальше — а почему бы не прикрепить к мине двигатель с винтом? Так появилась самодвижущаяся мина, или торпеда. Впервые торпеды были успешно применены в той же русско-турецкой войне.

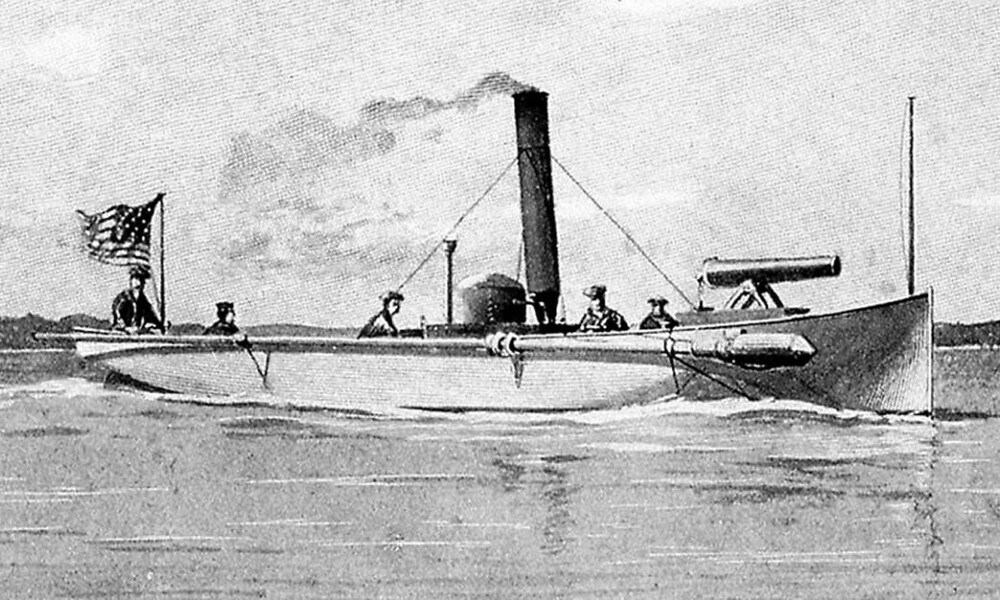

После первых успехов о новом оружии заговорил весь мир. Ещё бы, ведь маленький кораблик мог одним ударом отправить на дно новейший броненосец. Многие развитые страны принялись массово строить корабли нового класса — миноноски. Для достижения высокой скорости и малой заметности эти суда делались узкими и низкими. Вооружались они, как правило, парой неподвижных торпедных аппаратов. Артиллерии же зачастую не имели вовсе.

Миноноска №6 Российского флота второй половины XIX века

Но миноноски имели один существенный недостаток. Именно из-за своих малых размеров эти судёнышки обладали крайне низкой мореходностью и дальностью плавания. Они могли действовать только в спокойную погоду и только вблизи берега. Для преодоления этих ограничений судостроители стали постепенно наращивать их водоизмещение. Так миноноски трансформировались в миноносцы. Главным их оружием по-прежнему оставались торпеды. Но к неподвижным торпедным аппаратам добавились поворотные. Появилась также малокалиберная артиллерия. Была она крайне слабой и годилась только для самообороны корабля от себе подобных.

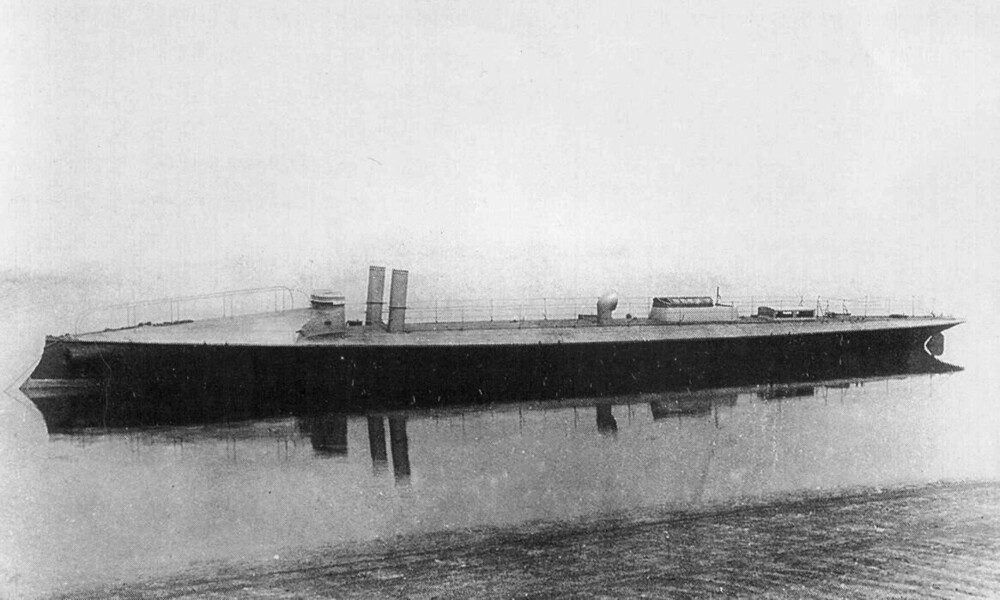

Первым мореходным миноносцем считается российский миноносец «Взрыв». Но первый блин вышел комом: миноносец имел низкую скорость и неудовлетворительную остойчивость. Для повышения остойчивости в трюм уложили балласт, из-за чего скорость упала ещё больше.

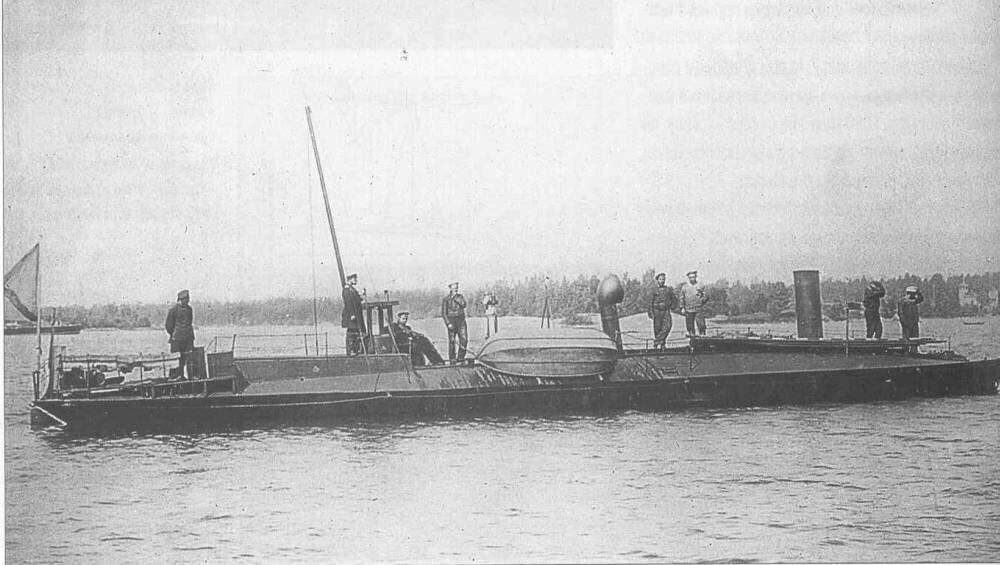

Первым же по-настоящему мореходным миноносцем стал миноносец «Батум», построенный для русского флота британской фирмой «Ярроу».

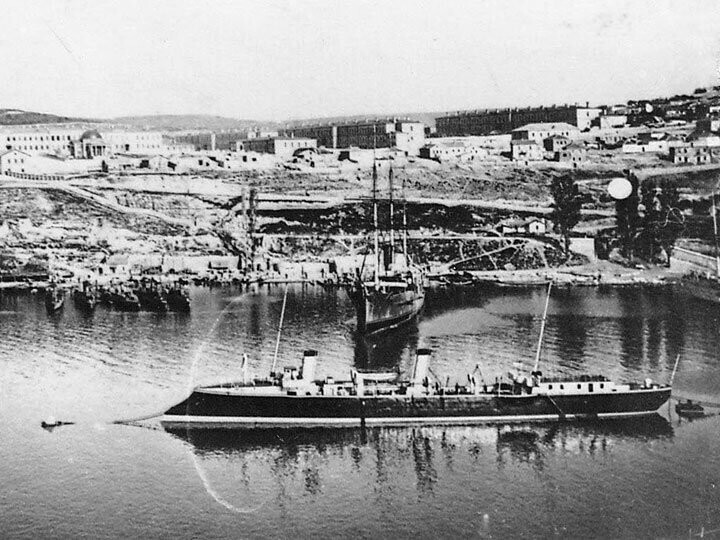

Российский мореходный миноносец «Батум»

Широкое распространение мореходных миноносцев создало серьёзную угрозу эскадрам крупных кораблей, перед которыми остро встал вопрос борьбы с ними. В результате появилась новая разновидность миноносцев — минные крейсеры. В иностранных флотах их называли торпедными канонерками, или торпедными авизо. Главным их назначением было уничтожение миноносцев противника. Для этого минным крейсерам требовались большая скорость и более мощная артиллерия. Торпеды также сохранялись. Для размещения всего вооружения потребовалось увеличить размеры кораблей. С ростом водоизмещения ещё больше повысились мореходность и дальность плавания. Появилась возможность использовать их в составе эскадр. На минные крейсеры стали возлагать новые функции: разведывательные и дозорные. По сути именно эти корабли можно считать прототипами эсминцев. Но широкого распространения минные крейсеры не получили. Камнем преткновения явилась их скорость. В редких случаях она лишь ненамного превышала скорость обычных миноносцев, что не позволяло гарантированно настигать их и уничтожать.

Российский минный крейсер «Капитан Сакен»

Рождение первых эсминцев

В 90-х годах XIX века британское Адмиралтейство для борьбы с французскими миноносцами решило заказать новый тип миноносца. Требования к скорости этих кораблей были очень высокими — не менее 26 узлов. За решение данной задачи взялись британские фирмы «Ярроу» и «Торникрофт». Конструкторы использовали различные технические новшества. Корпуса новых кораблей сделали ещё более узкими. Отношение длины корабля к ширине составляло примерно 10 к 1. На миноносцах того времени аналогичное соотношение составляло 7-8 к 1. Вместо огнетрубных котлов стали внедряться водотрубные. Благодаря повышению давления пара появилась возможность заменить паровые машины двойного расширения машинами тройного расширения. В целях максимального облегчения корпуса его обшивка делалась предельно тонкой.

В результате всех ухищрений наконец-то был превышен 26-узловой рубеж скорости, оговоренный в требованиях заказчика. Ряду британских фирм был выдан крупный заказ на корабли нового типа. Эта серия получила название «27-узловой». Следом были заложены корабли уже «30-узловой» серии.

Так как основным назначением новых кораблей было уничтожение вражеских миноносцев, было решено назвать их «torpedoboats destroyers», или же, в более позднем варианте, просто «destroyers», то есть «истребители». Главным отличием от предшественников, помимо высокой скорости, было мощное артиллерийское вооружение. Одна 76-мм и три-пять 57-мм пушек позволяли быстро отправлять на дно обычный миноносец, имеющий всего лишь 37-47-мм орудия. Торпедное вооружение на новых кораблях также сохранялось.

Водоизмещение истребителей приближалось к 300 тоннам, что обеспечивало достаточно высокую мореходность и дальность хода. Это давало возможность действовать в составе эскадр крупных кораблей в открытом море. Именно эти корабли принято считать родоначальниками класса эскадренных миноносцев.

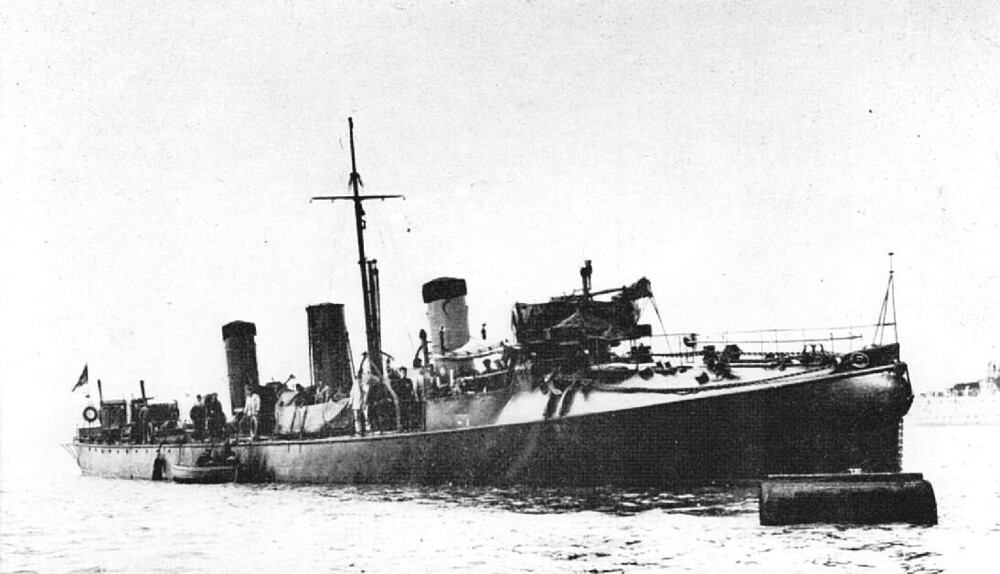

Один из первых британских «истребителей» HMS Havock, 1893 год

Эсминцы развиваются

Вслед за англичанами подобные корабли начали строить и другие морские державы. Россия по проекту фирмы «Ярроу» тоже построила крупную серию истребителей типа «Сокол» . Но в России термин «истребитель» не прижился. Официально было утверждено название «эскадренный миноносец», или сокращенно «эсминец».

Дальнейшее развитие этого класса шло по пути повышения всех его характеристик. Совершенствовалось и вооружение. Торпеды развивались путём увеличения веса боевой части, скорости и дальности хода. Это приводило к росту их габаритов и массы. Если первые торпеды имели калибр 356 мм, то к Первой мировой войне стандартным уже считался калибр 450 мм. Ко Второй мировой войне калибр торпед повсеместно вырос до 533 мм, а в Японии достиг рекордных 610 мм. Вместо однотрубных торпедных аппаратов получили широкое распространение многотрубные.

Артиллерия эсминцев не отставала от торпед. Перед Первой мировой её калибр достиг 100 мм и более, а ко Второй мировой превысил отметку в 120 мм. В вооружении эсминцев акцент стал всё более смещаться с торпед на артиллерию.

Всё это влекло за собой увеличение водоизмещения эсминцев. Так, к началу Первой мировой войны оно перешло отметку в 1000 тонн, а к началу Второй мировой — превысило 2000 тонн. С его ростом повышались мореходность и дальность плавания. Эсминец все больше напоминал маленький крейсер.

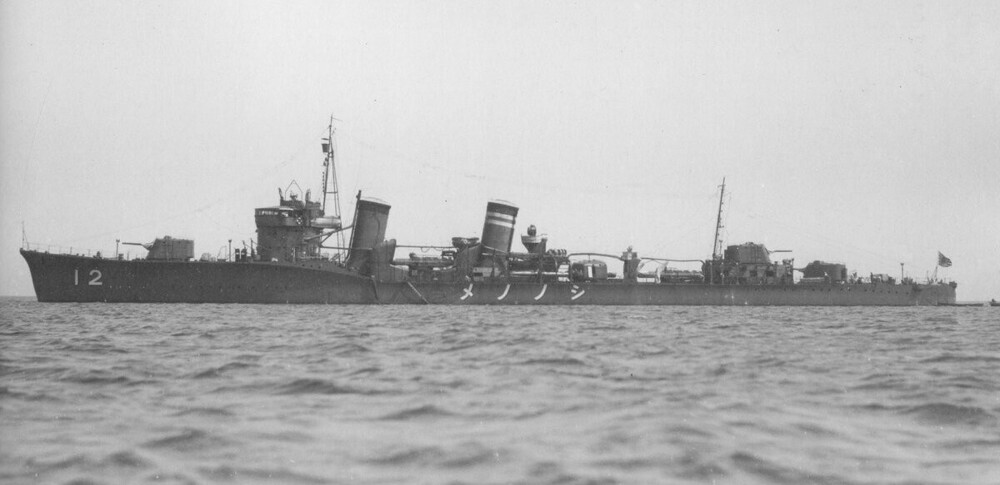

Японский эсминец «Синономэ» типа «Фубуки», 1930 год. Обладал очень мощным артиллерийским и торпедным вооружением

С начала XX века на эсминцах повсеместно стали внедряться паровые турбины. Котлы переводились с угольного топлива на нефтяное. В результате возрастала скорость, которая вплотную подошла к 40-узловому рубежу.

Апогеем развития артиллерийских эсминцев стали т.н. «лидеры». В основу их концепции легли требования, предъявляемые и к минным крейсерам, и к истребителям. Лидеры должны были бороться с эсминцами противника. Но появилась и новая роль — вывод своих эсминцев в атаку. Это объяснялось следующим фактором. Эсминцы стали широко использоваться противником для охраны более крупных кораблей. Поэтому, прежде чем атаковать корабли врага торпедами, приходилось преодолевать кордон охранения.

Французский контрминоносец Le Terrible типа Le Fantasque, 30-е годы XX века. Один из самых быстроходных крупных надводных кораблей в истории флота

Лидерам требовалось расчистить путь для своих эсминцев, выходящих в торпедную атаку. Для решения этой задачи требовались еще более мощная артиллерия и высокая скорость хода. Недаром представители именно этой разновидности эсминца стали самыми быстроходными водоизмещающими надводными кораблями в истории флота. Так, французский контрминоносец «Ле Террибль» (Le Terrible) типа «Ле Фантаск» (Le Fantasque), который можно сравнить по характеристикам с лидером, на испытаниях превысил скорость в 45 узлов.

Дальнейшее развитие лидеров фактически привело к их слиянию с классом лёгких крейсеров.

Понравилась статья? Не забудьте подписаться на наш канал.

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца