Что не так с изображением уставшего Христа? И почему Верещагин сжег три свои картины? Кого и за что запрещали в России?

1. Василий Верещагин. «Апофеоз войны»

Верещагин прославился как художник-баталист, основная тема его работ — война. Однако на его картинах не увидишь ни масштабных сражений, ни триумфальных шествий, ни офицеров-победителей. Он изображал не “парадную” сторону гражданской войны в Туркестане, в основном – ее последствия и весь ужас за кадром громких побед. И «Апофеоз войны» был одним из таких полотен. На раме картины была резная надпись: “Посвящается всем великим завоевателям – прошедшим, настоящим и будущим”. Художник задумал картину как кульминацию своей туркестанской серии. Но когда Верещагин показал работу в Петербурге, ожесточенные споры долго не умолкали. Ее считали мощным упреком имперским устремлениям России, и официальные власти заклеймили творчество Верещагина. Элита того времени полностью игнорировала его работы. Художник тяжело это переживал, в состоянии нервного срыва сжег три других своих полотна из этой серии, которые также подвергались особо пылкой критике.

2. Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года»

Эта картина Ильи Репина вызывает неоднозначные эмоции даже сейчас. Например, в 2018 году, на столичной выставке в «В Москву! В Москву! В Москву!» на нее набросился безработный из Воронежа Игорь Подпорин. Он попытался уничтожить полотно, а после задержания объяснял свои мотивы так: «Очень меня возмутила картина этого Репина. Иностранцы же туда ходят, увидят такое — и что они про нашего русского царя подумают? И про нас? Это провокация против русского народа, чтобы к нам плохо относились».

По сюжету, Иван Грозный держит на руках умирающего сына Ивана, которого сам и убил. В действительности, историки так и не нашли никаких сведений, которые бы опровергли эту легенду, поэтому этот вопрос всегда вызывал накал страстей. Одни твердили об исторической недостоверности сюжета, другие обвиняли художника в неуважении к власти и клевете.

Сама же власть после первого показа отреагировала однозначно – запретила полотно. «Сегодня я видел эту картину и не мог смотреть на неё без отвращения. <…> Удивительное ныне художестве без малейших идеалов, только с чувством голого реализма и с тенденцией критики и обличения», — так писал царю Обер-прокурор Святейшего синода по фамилии Победоносцев в письме к царю Александру III.

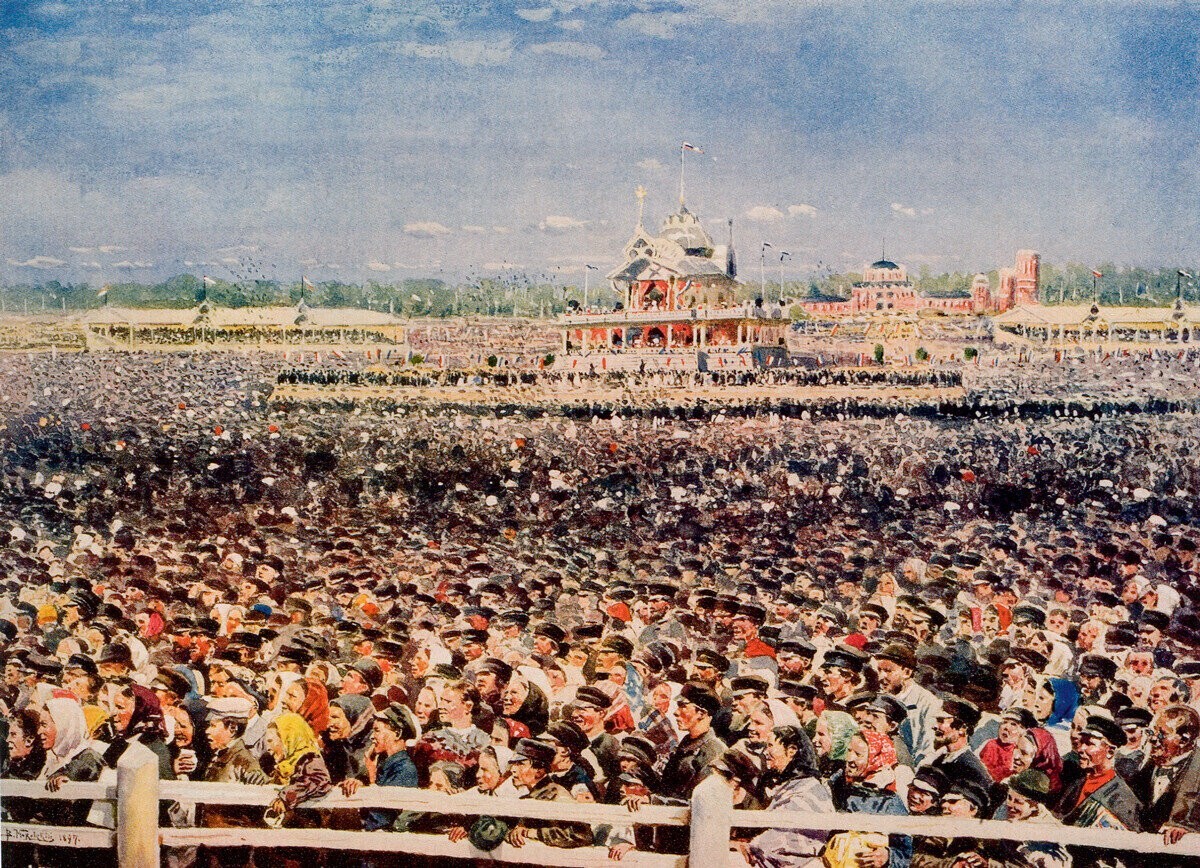

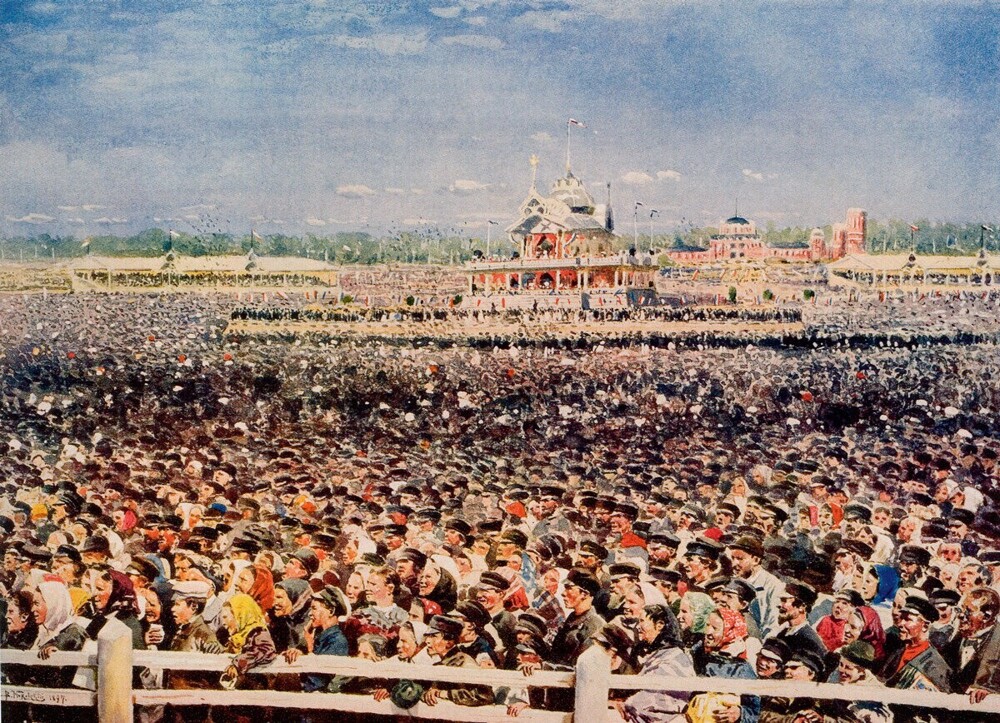

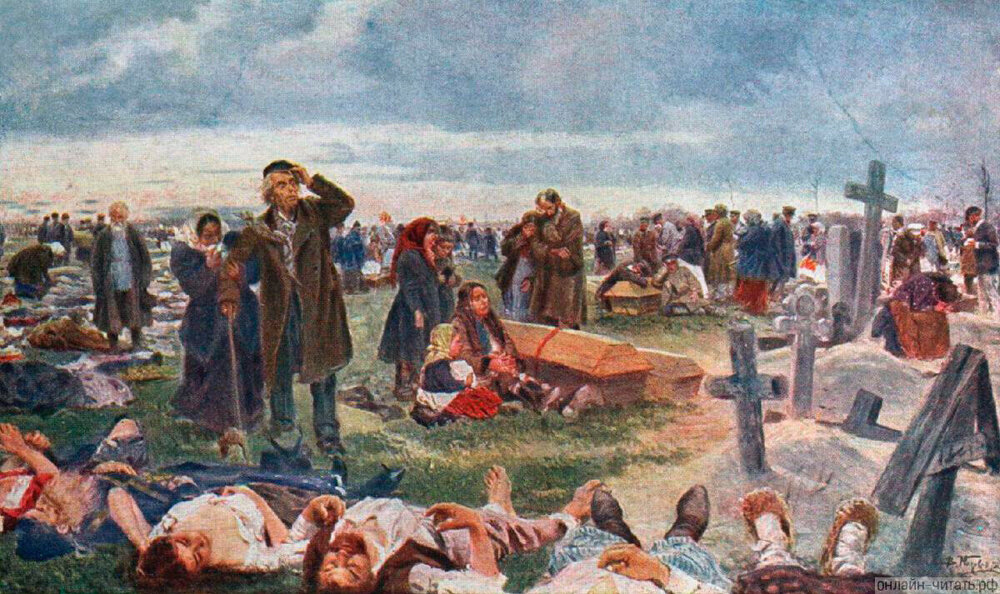

3. Владимир Маковский. «Ходынка» и «После Ходынки. Ваганьковское кладбище»

Лучшими и самыми известными в творчестве Маковского продолжают оставаться жанровые бытовые сцены – с детьми, крестьянами, бедняками. Но однажды художник застал одно из самых страшных событий за время царствования Николая II: он стал свидетелем трагедии на Ходынском поле – массовой давки 1896 года во время коронации Николая II на окраине Москвы. Тысячи людей тогда пришли за обещанными подарками по случаю коронации, испугались, что им не достанется, и начали прорываться к пунктам выдачи. Жертвами той трагедии только по официальным данным стали 1389 человек.

Гибель людей потрясла Маковского. Изначально художник должен был написать картину по итогам этого мероприятия, и после трагедии так и сделал. Следующие пять лет он работал над картинами “Ходынка” и “После Ходынки. Ваганьковское кладбище”. На картинах изображались жертвы давки. В 1901 году “Ходынку” сняли с выставки передвижников по решению цензуры. От московского генерал-губернатора художнику передали записку: “Картине еще не время, она является солью, посыпанной на свежую рану”.

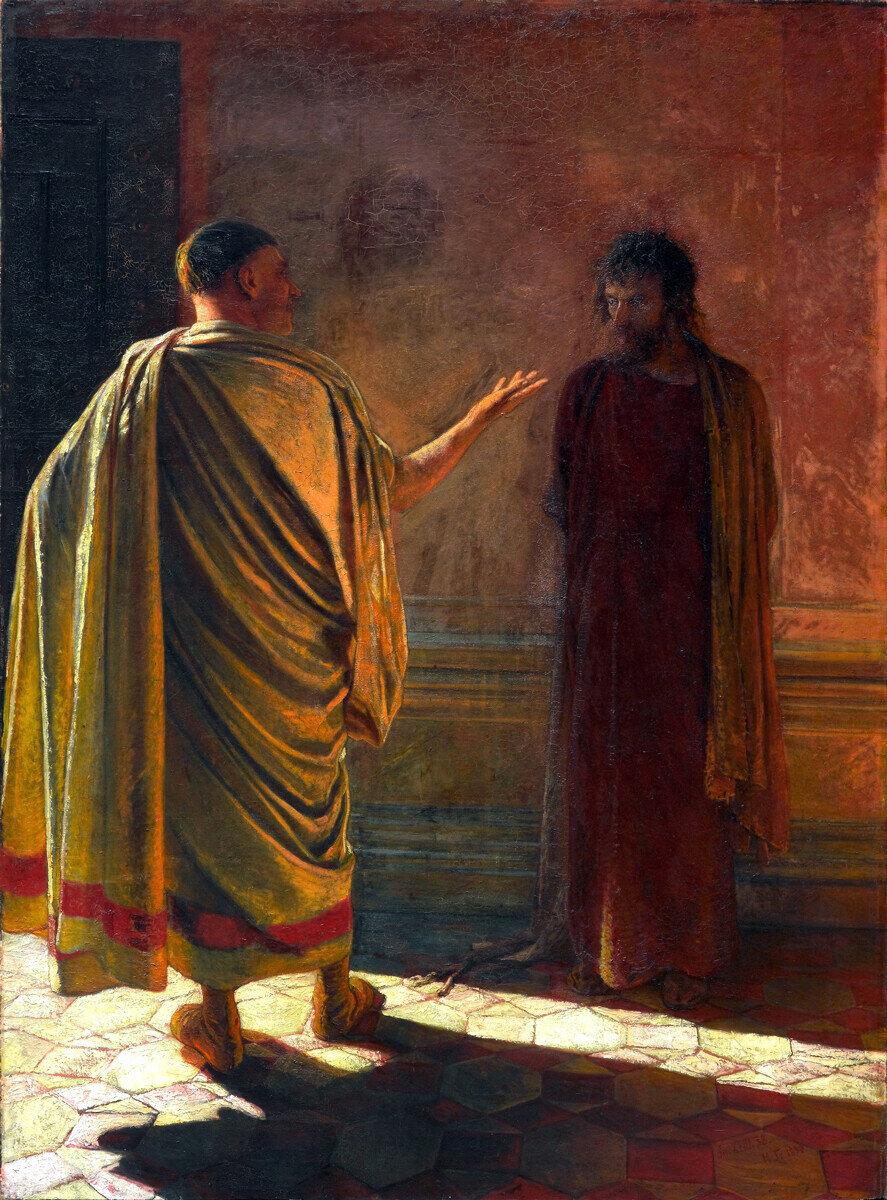

4. Николай Ге. «Что есть истина?»

Картина Ге изображает эпизод суда прокуратора Понтия Пилата над Иисусом Христом, а именно момент, когда Пилат задает Иисусу вопрос, оставшийся в тот момент без ответа. Картина была впервые представлена на выставке передвижников в 1890 году, но вызвала бурную реакцию и по распоряжению Священного синода была снята с экспозиции.

Дело в том, что она не соответствовала тогда ни культурной, ни церковной, ни живописной традиции. Иисус стоит в глухой тени, в то время как фигуру Понтия Пилата заливает солнечный свет – это шло вразрез давней традиции интерпретировать Иисуса как человека абсолютно светлого. Иисус выглядит измученным и маленьким, лишенным значительности, по сравнению с прокуратором. Все это не принимала не только церковь, но и многие художники. Поначалу картину даже отказался приобретать коллекционер Павел Третьяков, однако позже изменить свое мнение его уговорил Лев Толстой.

5. Василий Перов. «Сельский крестный ход на Пасху»

В XIX веке непогрешимость церкови постепенно начинала подвергаться сомнению, а ее образ и служители – критике. Василий Перов тоже не остался в стороне. По мнению церкви, «Крестный ход…» переворачивал образ одного из главных церковных ритуалов с ног на голову: колонна выходит не из церкви, как положено, а из старой избы, вокруг лежат тела бродяг, а пьяный священник и вовсе давит яйцо, один из символов Пасхи. Вся процессия идет как будто нестройно, а в глазах у участников хода — пустота.

Церковная власть назвала картину «безнравственной, аморальной, дерзкой и глумливой» и грозилась сжечь её, а также обвинила художника в насмешке над образом русского христианства. Самого Перова Александр II хотел отправить в Сибирь. Художник, конечно, ссылки не боялся, ведь он был родом из сибирского Тобольска. Однако сам факт такой однозначно негативной реакции делает эту картину одной из самых провокационных среди полотен XIX века.

Источник:

- 10 фотографий, которые показывают знаменитые картины в очень непривычном свете

- О чем же на этой картине королева Филиппа так страстно умоляет своего мужа Эдуарда III

- А был ли мальчик: 9 любопытных фактов о картине «Девочка на шаре»

- Безумная Грета спускается в Ад

- Топ-10 самых дорогих русских художников

"прокуратора Понтия Пилата". Евангелие по "Мастеру и Маргарите" изучали?

сейчас опять власть многое запрещает...

- перестроил армию по западному образцу. Вранье. Приводить армию к западным образцам начали еще при первом Романове. Уже при Софье "полков нового строя" было почти половина.

- начал приглашать для развития России "иностранных специалистов". Вранье. Иностранцы пошли в Московское царство при царе Михаиле. Пример - предок Лермонтова. При Алексее - поток увеличился. А при Петре бесконтрольно потекли не только спецы но и всякие авантюристы в надежде "хапнуть бабла". Типа как в 90-е.

- Захватил Азов. Вообще-то его ПЕРВЫЙ РАЗ захватили донские казаки еще в средине 17-го века. И удерживали почти два года. Но еще не пришло время: Османская империя еще была в силе (не было катастрофы со 2-й осадой Вены) и поэтому Московское царство Азов не взяло. А при Петре османы были уже не те, и, ко всему прочему, имели в это время очень неприятную войну с Австрийской империей и Венецией. Поэтому удерживать крепость на своей дальней окраине просто не могли. И то... Сколько возились - вспоминать грустно. А чуток османы решили свои проблемы, так сразу и Азов вернули (это о полководческих талантах царя, который влез в Прутскую авантюру). Да и вообще, думать - это не самая сильная сторона Петра: одно Великое посольство чего стоит. А ну как какая-либо заинтересованная сторона (поляки, турки...) хапнули бы царя-плотника на голландской верфи (дубинкой по темечку, в мешок и в карету). Положенной царю охраны на верфи не ставили...

И таких подробностей - масса.

Хотя и великих дел за ним не мало: отжатые земли у Швеции, построенный флот.

Активное принуждение дворян отрабатывать свои привилегии службой государству (начиналось еще при Софье, но дальше проекта не прошло, Петр дожал до условно-стабильного результата)...

Как раз наоборот , нет никаких исторических сведений что Грозный убивал сына .

По уверениям Историков Грозный физически не мог убить сына так как находился в тот момент в 40 километрах .

А ,,убийство Грозным сына,, литературный сюжет который и попал на полотно репина .

Выставка работ Василия Васильевича была в новом здание Третьяковки на Крымском валу. Масса впечатлений.

А, это, Никита Сергеевич, художник Ге. Ну почему "ге"? Очень хороший художник.

- Анатолий Васильевич, Вы хоть что-то понимаете в этом искусстве?

- Нет, Владимир Ильич, не понимаю.

Это были последние руководители советского государства, которые ничего не понимали в искусстве.

(анекдот времён бульдозерной выставки)

- А вот это Врубель.

- Хорошая картина. И не дорогая, всего за рубль....

- Это зеркало, Никита Сергеевич.

Сын Грозного скончался от какого-то инфекционного заболевания судя по летописям.

И, спасибо, что написали название картины правильно.

К.Бальмонт

НАШ ЦАРЬ

Наш царь - Мукден, наш царь - Цусима,

Наш царь - кровавое пятно,

Зловонье пороха и дыма,

В котором разуму - темно.

Наш царь - убожество слепое,

Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,

Царь-висельник, тем низкий вдвое,

Что обещал, но дать не смел.

Он трус, он чувствует с запинкой,

Но будет, - час расплаты ждет.

Кто начал царствовать Ходынкой,

Тот кончит, встав на эшафот.

Царь-колокол, царь-пушка и к сожалению был царь-тряпка. Надеюсь догадываетесь, кто он?

Но я не понял - Вы автора этого стихотворения оправдываете, что ли? Иногента и распространителя фейков того времени? Да как можно? Или про предыдущих царей-правителей такое можно и даже нужно?

PS Вот только что прочитал здесь пост о событиях на Даманском...

Насчет "свалить японцев" - не уверен (слишком уж далеко), но не проиграть вполне могли бы.

Скорее не нашли подтверждения этому.