Товарищ, я вахты не в силах стоять —

Сказал кочегар кочегару,

Огни в моих топках совсем не горят,

В котлах не сдержать мне уж пару.

В России было множество прославленных людей, принесших славу своей Отчизне. И вот один из них - Шпаковский Александр Ильич. Был он выдающимся русским инженером XIX века, а прославился он тем, что отменил профессию кочегара, кидавшего в топки пароходных котлов уголь.

Родился он в 1823 году в Смоленской губернии и уже в 17 лет поступил на службу рядовым в гренадёрский полк. Более 30 лет Александр Ильич Шпаковский находился на военной службе, причем это не помешало ему заниматься математикой, и физикой, и химией.

Грамотного офицера заметили и направили преподавателем в Павловский кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Тут он вплотную занялся электротехникой. В 1850-х г. он разработал регулятор для дуговых электрических фонарей, и настолько удачно, что на коронационных торжествах императора Александра II в 1856 году было использовано десять «электрических солнц», то есть электроламп его конструкции.

В 1865 году он предложил сигнальную лампу для флота, передавать сигналы азбукой Морзе при помощи световых вспышек. Устроена она была проще простого: в стеклянной колбе горел спиртовой огонёк, на который насосом подавалась из пульверизатора струя… скипидара. Короткое нажатие на клавишу – короткая вспышка. Долгое – длинная! Годом позже его закупили англичане, а в 1868 году им были оснащены все корабли отечественного флота.

Именно эффект пульверизации в сигнальном приборе натолкнул изобретателя Шпаковского на мысль, что это явление можно с успехом использовать в паровых двигателях. Ведь пульверизация, то есть распыление, смешивание струи жидкого топлива с кислородом воздуха, повышает эффект горения и резко увеличивает КПД сжигаемого топлива.

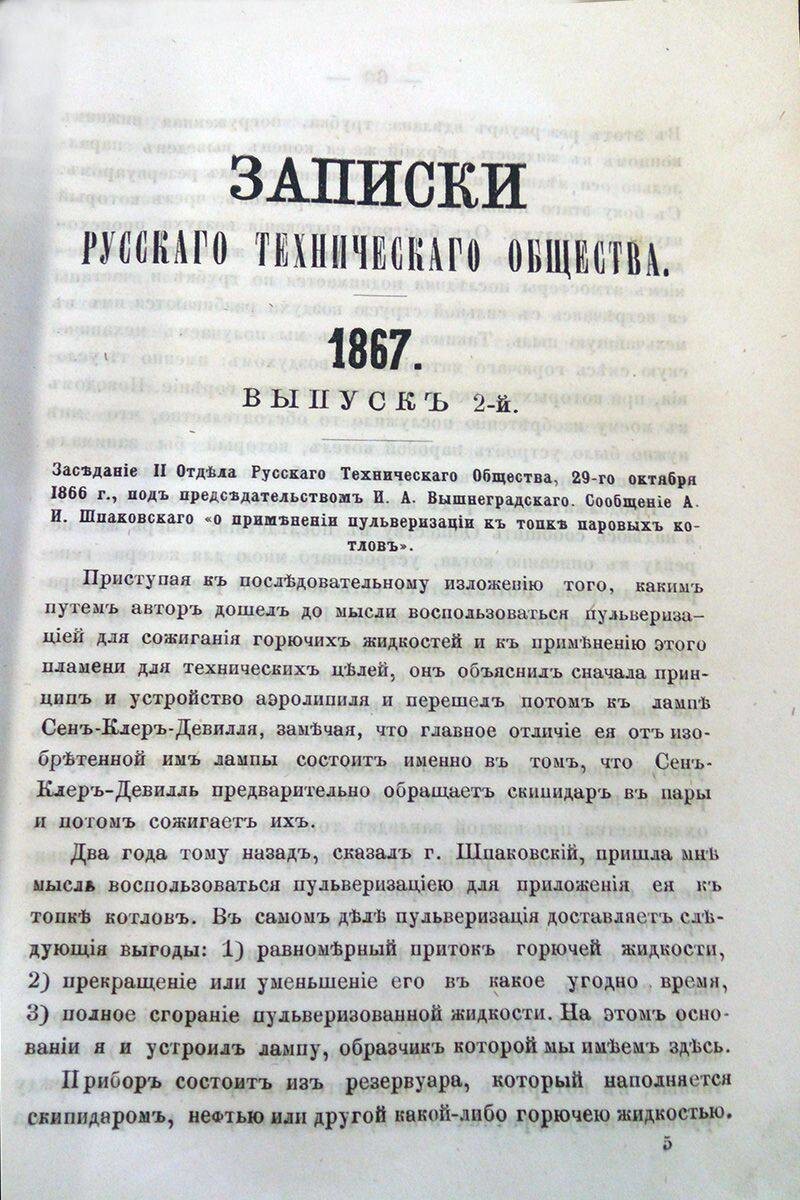

Как писал сам Шпаковский: «Пришла мне мысль воспользоваться пульверизациею для приложения ея к топке котлов» («Записки Русского технического Общества», 1867 год). Для проведения опытов изобретатель построил действующий макет винтового парохода с котлом, нагреваемым пульверизируемым «скипидарным пламенем». После серии опытов Шпаковский создал первую в мире «паровую форсунку», которая позволяла паровому котлу работать не на твердом угле, а на жидком топливе.

Задумки использовать в паровом двигателе жидкое топливо, в частности нефть, и ранее выдвигались европейскими и американскими изобретателями. Но все предложенные механизмы были несовершенны, только Шпаковский сумел предложить резко повышавшую КПД идею пульверизации и создать удачную конструкцию такого двигателя, который был куда легче и эффективнее обычного парового котла, работающего на угле. Как описывал достигнутый эффект сам Шпаковский в терминологии XIX века: «Сбережение пространства, выигрыш в весе прибора и уменьшение помещения для топлива…» .

Для демонстрации эффективности своего изобретения Шпаковский создал для Петербурга два «пожарных локомобиля» — работающие на скипидаре паровые котлы, приводившие в движение водяные пожарные насосы. Эти легкие, быстро перемещаемые конструкции с успехом использовались для тушения огня. Так, в 1868 году на одном из пожаров в Петербурге два автоматических насоса Шпаковского работали, качая воду, без перерыва трое суток.

В 1870 году по поручению Русского Технического общества Александр Ильич Шпаковский, уже получивший звание полковника, читал лекции о своём изобретении на Всероссийской мануфактурной выставке, где тогда демонстрировались новейшие достижения отечественной промышленности.

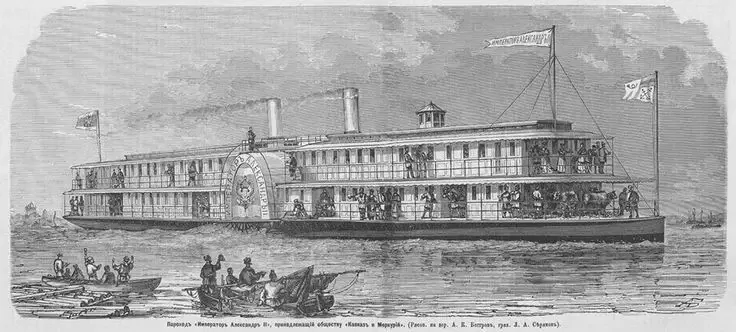

Так русский полковник первым в мире обосновал и создал действующий механизм с применением жидкого топлива. Уже в 1870 году «паровыми форсунками Шпаковского» начали оборудоваться пароходы Волжской и Каспийской флотилий. Именно там было много дешевой нефти из Баку, делавшей особенно выгодным это изобретение. В 1871 году на Волге появился и первый двухпалубный пароход «Александр II» с нефтяной топкой котлов. После того, как на этом пароходе сплавал сам император Александр II, отбоя от публики не было.

На флоте изобретение Шпаковского со временем позволило отказаться от множества кочегаров и тяжелого ручного труда, по перемещению многих тонн угля в паровые топки. Как писал Александр Ильич еще в 1867 году: «Мне случалось слышать мнения моряков, которые считают несовременным употребление людей там, где их работа может быть заменена машиною…».

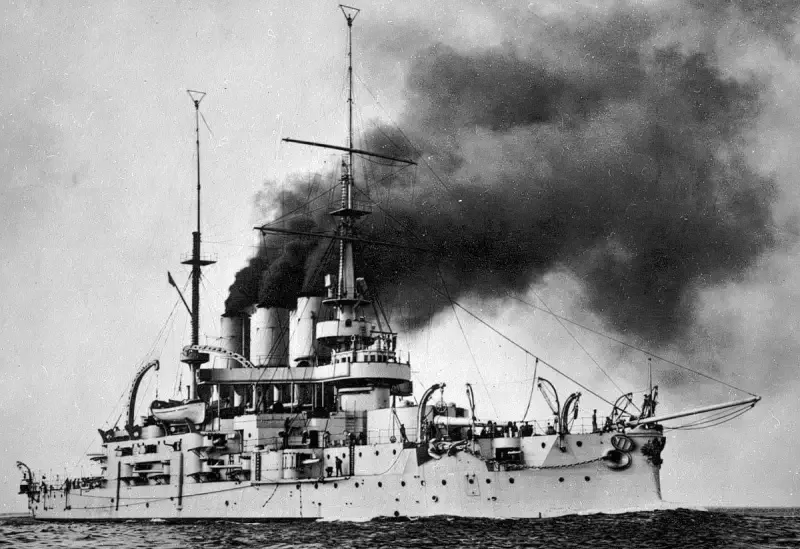

Тогда же журнал «Морской сборник» напечатал статью подполковника Шпаковского «Сравнительная оценка топки паровых котлов каменным углем, скипидаром и нефтью», которая обратила на себя внимание тогдашнего флотского начальства. Моряки бурно отреагировали на изобретение Шпаковского, хотя находилось и немало скептиков, утверждавших, что как раз для военных кораблей жидкое топливо непригодно. Но уже на броненосце «Потемкин», заложенном в Николаеве в 1898 году, было использовано смешанное отопление на нефти и угле. Броненосец имел три группы паровых котлов: две из 14 котлов использовали жидкое топливо, а одна — из 8 котлов — работала на угле.

Первым чисто нефтяным боевым кораблем российского императорского флота стал «Новик», оснащённый паровой турбиной и котлами высокого давления, работавшим исключительно на жидком топливе. Заложен он был 19 июля 1910 года на Путиловском заводе в Петербурге, а введён в эксплуатацию 29 августа 1913 года. Во время ходовых испытаний «Новик» развил рекордную скорость в 37,3 узла. Тогда, Россия занимала лидирующие позиции в мире по вводу на кораблях нефтяной топки котлов.

В 1878 г. Александр Ильич поступил в минные мастерские в Кронштадте, где занялся исправлением различных физических приборов. И там он не переставал работать над своими изобретениями, усовершенствовал гальванический замыкатель, занимался разработкой ракетных составов. Первым в мире предложил использовать гироскоп в торпедах для выдержки курса.

Александр Ильич изобрел множество механизмов: водоподъемный инжектор, проволочные бесконечные ремни вместо кожаных, усовершенствовал способ переработки натровой селитры, упростил способ фабрикации поверочных камер для артиллерийского ведомства, изобрел упрощенный способ изготовления шаровидного торфа и стал изготовлять из торфяной массы кирпичи, занимался изготовлением массы для углей дуговых ламп по способу Лодыгина, разработкой способов изготовления лаков и олифы, изготовлением искусственного цемента...

25 июня 1881 года Александр Ильич скончался на своей даче в Удельной под Санкт-Петербургом.

Источник:

- Загадочная гибель Зигмунда Адамски

- В Амурской области с рельсов сошли 29 вагонов с углём

- 10 стран с наибольшими запасами нефти

- В Коми нефтесодержащая жидкость вылилась в реку

- Нефтяные пираты Нигерии

сейчас для всего этого несколько НИИ понадобилось бы.