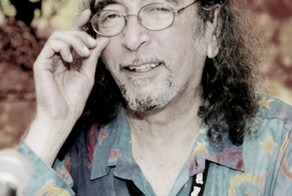

80 лет назад родился Сергей Дяченко

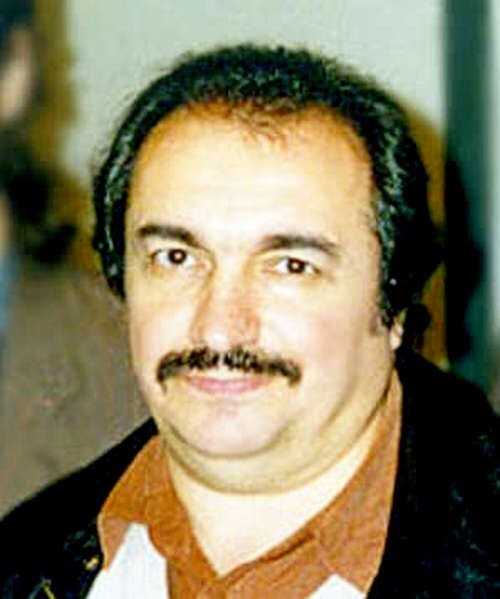

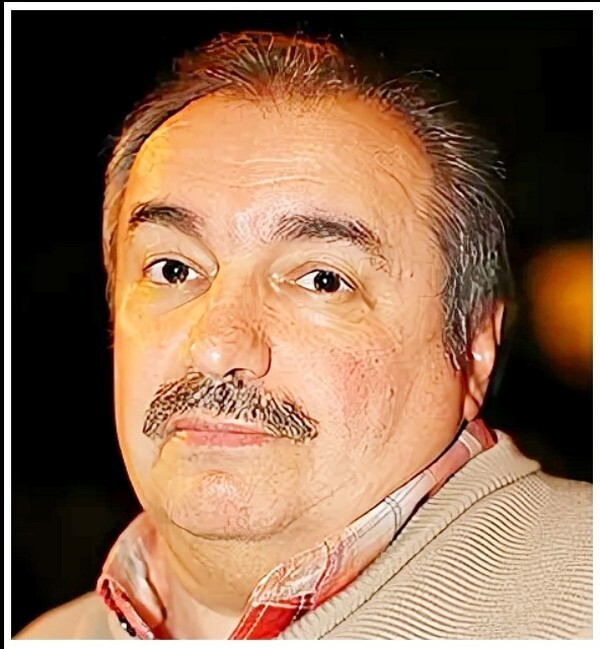

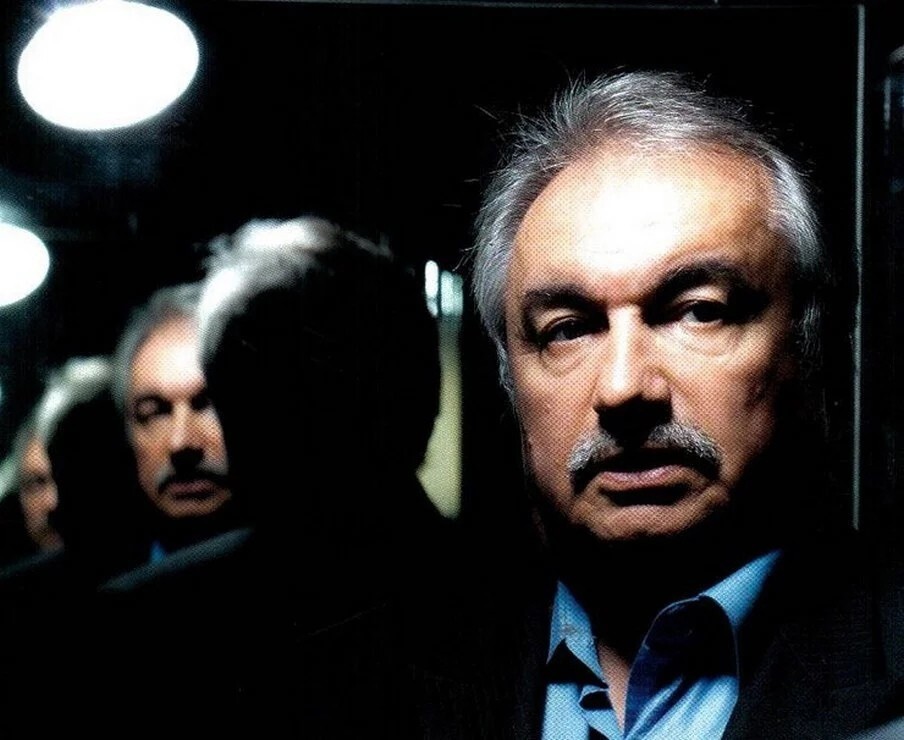

Советский и русский литератор, писатель-фантаст; кинодраматург, сценарист Сергей Сергеевич Дяченко родился 14 апреля 1945 года в Киеве (УССР).

Его отец — учёный-микробиолог, профессор Сергей Степанович — родился в с. Басань (Бобровицкий уезд, ныне — Пологовский район Запорожской обл., Украина), в патриархальной семье. Став врачом, приехал в г. Нежин (Черниговская обл., УССР) преподавать в пединституте анатомию, где и встретил свою будущую жену — студентку Веру Ивановну Калиновскую (впоследствии — учитель физики, Заслуженный учитель Украины), которую увидел в хоре. Поженившись, Сергей Степанович и Вера Ивановна переехали в Киев. В 1938 году Дячено-старший, работавший ст. научным сотрудником Киевского санитарно-бактериологического института (ныне — Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского), был арестован по надуманным основаниям и помешён в Лукьяновскую тюрьму Киева, однако, на все предъявленные обвинения виновным себя не признавал. И, в конце концов, был выпущен и даже оправдан. После освобождения работал в Киевском мединституте (ныне — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца).

Старшая сестра — Наталья Сергеевна — стала видным микробиологом и вирусологом (доктор биологический наук, академик, член-корреспондент НАН Украины).

Когда началась война, родители потеряли друг друга: Киев бомбили, Сергей Степанович оказался на Урале в эвакуации с мединститутом, а мама с маленькой дочерью — на оккупированной территории. Больше 2-х лет они ничего не знали друг о друге. И встретились только после освобождения Киева — и Сергей был результатом этой встречи.

Учился Дяченко-младший неплохо. В школьные годы занимался самбо. Выступая на городском соревновании в легчайшем весе (до 52 кг), занял 2-е место, получил юношеский разряд. С 13 лет занимался также плаванием в группе по подводному многоборью.

В детстве Дяченко мечтал стать знаменитым путешественником. А в старших классах начал писать стихи, решив стать поэтом или прозаиком.

После окончания в 1963 году школы Сергей, согласно семейной традиции, пошёл учиться на медика. Но, так как отец долгие годы возглавлял приёмную комиссию мединститута, было решено, что сын поступит в другой институт, где об их родстве никто не знает. Так Сергей сначала поступил в Винницкий мед (ныне — Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова) и только затем перевёлся в Киев.

«В моей семье царила медицина. По стопам отца пошла старшая сестра Талочка (ставшая выдающимся вирусологом), и я воспитывался в традициях высокой миссии врача. Кино я любил, медицину — уважал. И, поддавшись традиции, стал медиком» (из воспоминаний С. Дяченко).

В студенческие годы Дяченко увлёкся психиатрией, которой стал специализироваться на 6-м курсе (большую роль в этом сыграл его преподаватель, Заслуженный деятель наук Украины профессор Яков Павлович Фрумкин — по достоинству оценив потенциал студента, он ходатайствовал о его переходе, в виде исключения, на кафедру психиатрии) и генетикой, которая в то время была в СССР под запретом. Сергей даже втайне изучал запрещенные материалы, в том числе доклады сессии ВАСХНИЛ 1948 года. Большое впечатление на студента-медика оказали воспоминания советских генетиков — учеников академика Николая Вавилова и личность самого учёного. А через год генетика была официально разрешена, и начался период возрождения — в свет вышел университетский учебник, восстанавливались научные школы, возобновились замершие на 25 лет исследования.

Также продолжал и занятия плаванием. За короткий срок достиг немалых успехов, участвовал во всесоюзных соревнованиях, выполнив норматив мастера спорта и показав 3-й в СССР результат.

Участвовал Сергей и в подводных экспедициях. Так в одной из них на Командорских островах (север Тихого океана) в 1969 году команда, одним из членов которой был Дяченко, изучала жизнь морских львов, котиков и каланов, сняв о них фильм. Правда, при погружении Сергей получил баротравму, из-за которой ему пришлось удалить повреждённую барабанную перепонку.

А ещё в 1968 году Дяченко в 1-й раз женился, но почти сразу развёлся.

Сергей с «красным дипломом» окончил институт (1969), а также аспирантуру (1972) при новосозданном в Киеве Институте молекулярной биологии и генетики АН УССР (ИМБГ АНУ). Одновременно с учёбой в аспирантуре писал свой 1-й детективный роман — «Симфония», в котором отразились впечатления от его работы в психбольнице — герой, врач-психиатр, оказавшийся в сложной нравственной ситуации, требующей выбора, расследует убийство на пару с молодым следователем.

В 1973 году Дяченко стал кандидатом биологических наук, защитив диссертацию на тему «Мутагенное действие ДНК на дрозофилу» (научный руководитель — советский генетик и микробиолог, академик АН Украины Сергей Михайлович Гершензон). Институт предлагал ему место заведующего лабораторией, где его ждала гарантированная карьера, однако Сергея влекла психиатрия, и он устроился работать обычным ординатором в психиатрической больнице, руководимой его учителем Фрумкиным.

Накопленные в аспирантуре знания и полученный при работе в психбольнице практический опыт позволили Сергею разработать передовую программу психогенетических исследований, а именно — генетики агрессивности. Но, реализовать студенческую мечту и развернуть такую программу на базе больницы, было невозможно. Но тут молодому учёному улыбнулась удача — незадолго до этого в Москве открылся Институт медицинской генетики АМН СССР (ныне — Медико-генетический научный центр им. академика Н.П. Бочкова), в котором был и отдел генетики психических болезней. Институту требовались специалисты, и был объявлен конкурс на соискание должности научного сотрудника. И Дяченко отослал в Институт составленную им программу исследований по генетике преступности. Директор института пригласил его на собеседование. Так как тогда в институт были набраны врачи, не разбирающиеся в генетике, и биологи-генетики, не разбирающиеся в медицине, Сергей, являющийся одновременно и медиком, и биологом-генетиком, пришёлся институту ко двору — в качестве своеобразного «связующего звена».

Занимался молодой учёный исследованиями психопатологии преступников и вскоре имел почти готовый материал для докторской диссертации. Работал также и по тематике суицида. Сергей стал самым молодым завлабом института, а также председателем Совета молодых учёных.

Со временем он продолжил исследования генетики преступности, участвовал в ведомственной программе МВД СССР по исследованию криминального поведения серийных маньяков.

«Меня пригласили в Москву, я стал самым молодым заведующим лабораторией в академическом институте — сказочная карьера для киевлянина в советские времена! Но не так-то просто оказалось «пробить» тему по генетике преступности — власть побаивалась нового ломброзианства, по старинке списывая причины преступности лишь на воспитание и социум. В конце концов, уже во ВНИИ МВД СССР удалось развернуть программу исследований, и где-то к 1980 году я имел почти готовый материал для докторской диссертации. И блестящие перспективы, потому что «наверху» стали понимать перспективность именно генетического подхода к анализу криминального поведения. Но…

Нельзя «делать науку» в отсутствие реактивов, приборов, зарубежных поездок, да ещё в идеологических шорах… А тут ещё начали тянуть в компартию, ибо не положено завлабу быть беспартийным, задолбали разными поездками в колхоз на картошку, собраниями по изучению великой книги вождя Л.И. Брежнева «Малая земля»… в партию не вступил, зато стал поступать в Институт кинематографии, ВГИК, на сценарный факультет» (из воспоминаний С. Дяченко).

И в 1975 году Дяченко неожиданно сдал на «отлично» экзамены во ВГИК (Всесоюзный государственный институт кинематографии), где затем учился заочно в мастерской старейшего преподавателя ВГИК, киноведа Н.В. Крючечникова, совмещая учёбу с научной работой в ИМГ. Во время обучения во ВГИКе по сценариям Сергея было поставлено несколько фильмов. Один из них, «Генетика и мы», сочетавший в себе признаки научно-популярного и художественного, получил в 1978 году Гран-при Всесоюзного кинофестиваля. Критики назвали фильм заметным явлением, «новым словом» и прообразом научно-художественного кино.

В 1976 году Дяченко участвовал в проводившемся в Москве семинаре молодых писателей, который вёл писатель Василий Аксёнов, выбравший рассказы Сергея из многих конкурсных работ. А обсуждение его рассказов с Аксёновым явилось значимым событием в становлении Дяченко-прозаика.

А 1977 в году Сергей женился во 2-ой раз (избранница, как и он сам, работала в ИМГ), в 1979 году у них родился сын Серёжа, затем — сын Саша. Но в 1989 году супруги так же развелись.

В 1980 году Дяченко окончил сценарный факультет ВГИКа. Сценария фильма «Генетика и мы» было бы достаточно для дипломной работы, и в деканате для него уже был заготовлен диплом с отличием. Однако Сергей выбрал другую тему: решил написать на основе документальных материалов сценарий игрового фильма о репрессированном биологе Николае Вавилове, хотя в то время «брежневского застоя» говорить о репрессиях было опасно. К тому же сценарий содержал сцены с высокой степенью жёсткости и натурализма. Его не приняли и резко раскритиковали во время защиты, назвав антисоветским. В результате громкого скандала Дяченко едва не отчислили из ВГИКа, однако диплом он всё же получил: Сергея поддержал знаменитый сценарист Василий Соловьёв. В итоге Сергей получил за сценарий 4 балла, и диплом с отличием ему не достался.

«Когда я учился во ВГИКе, в 1970-х гг., был одержим идеей создать новый жанр, научно-художественный, такой вот кентавр. То есть, чтобы ткань произведения несла в себе и элементы научного открытия, и была насыщена характерами, имела сюжет и прочее... Лучшее, что я сделал в этом плане — документальный фильм «Генетика и мы» 1978 года. Его герой — реальный ученый, генетик Кир Гринберг» (из воспоминаний С. Дяченко).

А в 1981 году Дяченко начал публиковаться. И уже на следующий в киевском издательстве «Молодь» год была выпущена его дебютная книга рассказов «Золотий дощ» на украинском языке, хотя рассказы, из которых она была составлена, Сергей писал на русском. Книгу потребовали в предельно жёсткие сроки перевести на украинский, времени на перевод почти не оставалось, и тогда отец писателя взялся за перевод, работая по 16 часов в сутки, благодаря чему книгу и удалось выпустить.

И с 1982 года Дяченко, распрощавшись с почти готовой докторской, сосредоточился на творческой деятельности — «…ушёл в мир кино и литературы, на вольные хлеба». Его рассказы и очерки стали публиковать во многих газетах и журналах.

Сергей устроился в престижное издание — «Литературную газету», как корреспондент, поднимал в своих статьях острые темы — например, освещал проблемы экологии и приложил руку к созданию заповедника «Кара-Даг» в Крыму. А так же сотрудничал с рубрикой «Клуб 12 стульев», публикуя в ней забавные истории и фельетоны. И уже в 1983 году стал членом Союза писателей СССР.

Дяченко написал сценарии многих документальных и художественных фильмов — в частности, он сценарист телеэпопеи «Николай Вавилов» и х/ф «Голод-33». С 1987 года — член Союза кинематографистов СССР. Впоследствии Сергей являлся членом экспертного совета при Союзе кинематографистов Украины. В 1987 году получил Государственную премию Украины за, вышедший на экраны в 1984 году, д/ф «Звезда Вавилова». Фильм этот был удостоен главного приза XVIII Всесоюзного кинофестиваля и главного приза Республиканского кинофестиваля в Киеве. А повесть Дяченко, написанная по мотивам фильма и вышедшая в 1985 году, стала 2-й авторской книгой писателя.

В 1988 году Дяченко побывал в Париже на Международном кинофестивале медицинских фильмов Cinema Paradiso, где снятый по его сценарию д/ф «Совесть в белых халатах» был номинирован на международную премию.

Как отмечал впоследствии сам писатель, период написания сценария к фильму «Голод-33» был очень тяжёлым временем в его жизни. Архивы на эту тему оставались засекреченными, и официальная точка зрения гласила, что голода не было. Сергей с диктофоном расспрашивал жителей сёл — оставшихся в живых свидетелей голода, записав десятки кассет. После чего у него возникла 2-недельная бессонница, и на фоне депрессии Сергей 10 дней не притрагивался к еде.

Сценарий фильма о голоде был не принят и раскритикован, на худсовете Дяченко обвинили в антиисторизме и наветах на Советскую власть. Однако затем Сергей написал очерк о голоде «Страшный месяц пухкутень», опубликованный в 1989 году в журнале «Огонёк» и получивший премию этого журнала. Фактически, это был первый материал о голоде 1930-х гг., напечатанный в советской прессе. Писатель же, опубликовав забракованный сценарий, призвал к сбору средств, которые должны были помочь снять ленту. Приходили деньги, тысячи писем с воспоминаниями — подробностями трагедии, личными историями и фотографиями умерших от голода. Так было собрано более 1,5 млн. рублей. И в 1991 году снятый фильм получил гран-при I Всеукраинского кинофестиваля. В том же году сценарий был издан под названием «Жах: Кіноповість про голод 1933 року».

«К сожалению, позже, уже в новом столетии, тема голода была поднята на щит и превращена в политическое орудие. То, чего я так добивался — сохранение десятков тысяч писем и других документов, пришедших в журнал «Огонёк», газету «Сельские вести» и на студию Довженко — так и не было осуществлено, бесценные документы погибли…» (из воспоминаний С. Дяченко)

В 1990 году был выпущен 6-серийный советско-германский телефильм по сценарию Дяченко «Николай Вавилов», рассказывающий о судьбе его кумира.

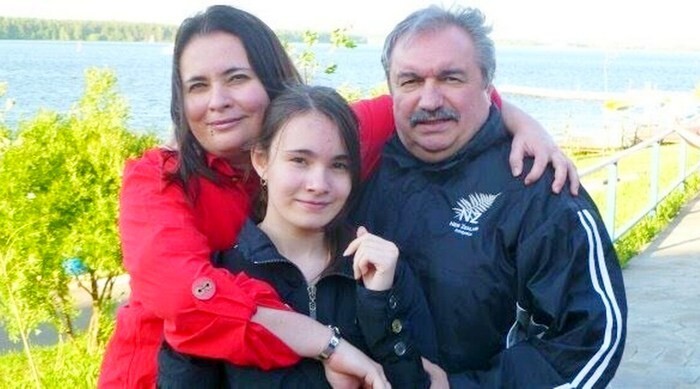

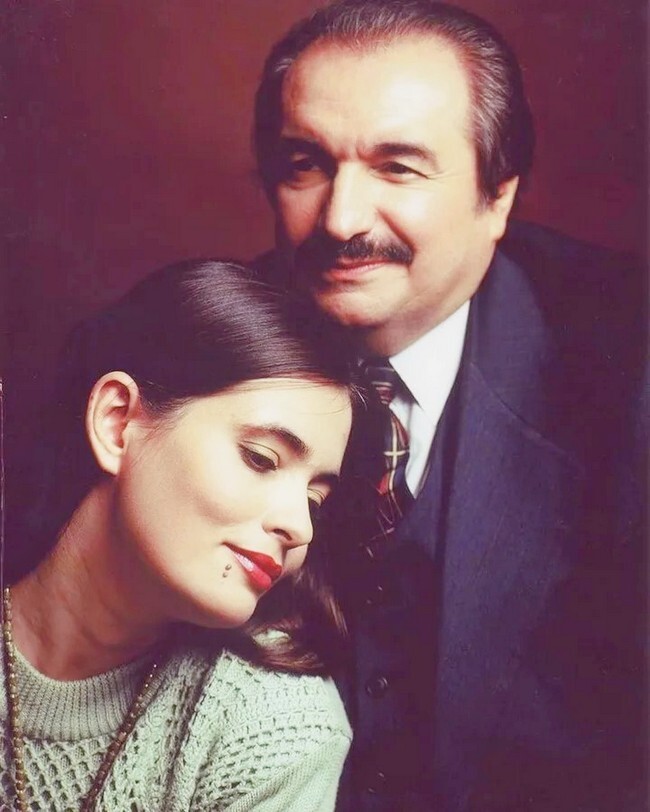

А затем, в театре, Сергей увидел на сцене (и сразу влюбился) актрису, выпускницу Киевского театрального института, Марину Ширшову, которая играла романтическую роль в пьесе советского драматурга Олега Перекалина «Заложники вечности». Она произвела на писателя большое впечатление. В то время Сергей находился в серьёзной депрессии: из-за развода со 2-ой женой и разлуки с детьми. Да и борьба за фильм «Голод» отняла у него немало сил и здоровья. Но первая попытка завоевать любовь Марины окончилась неудачно: Дяченко показался ей хоть и интересным, но неадекватным человеком — её «впечатлили» рассказы Сергея об особенностях маньяков, которых он встречал будучи психиатром. Они затем долго не виделись. А спустя 2 года Дяченко, чьё душевное состояние стабилизировалось, пригласил Марину к себе домой. В ходе дружеской беседы он рассказал девушке о замысле сценария фильма о карпатском Робин Гуде — Олексе Довбуше, и предложил совместно поработать над ним (Марина тоже писала — литературную карьеру раньше, чем научилась писать, в возрасте 4-х лет — она автор изданных в 1 экземпляре книжек «Сказка про паровоз» и «Проделки вора»). Та с удовольствием стала участвовать в подборе материала и изучении архивов. А в 1993 году Марина и Сергей решили пожениться. В 1995 году у пары родилась дочь Настя.

Незадолго до женитьбы Дяченко прочёл повесть, написанную актрисой, и был потрясён оригинальностью её идей, утончённостью стиля и явной склонностью к построению словесных цепочек. Он тут же предложил ей сотрудничество. Так возник самый плодотворный супружеский тандем в современной отечественной фант-литературе.

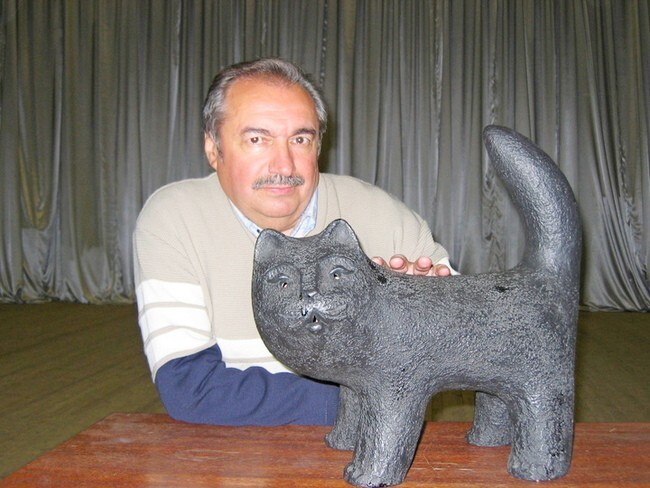

А в роли 3-ей опорной точки выступил и их 3-й «соавтор» — магический кот Дюшес, совершающий традиционные пробежки по клавиатуре компьютера перед началом работы над новым романом.

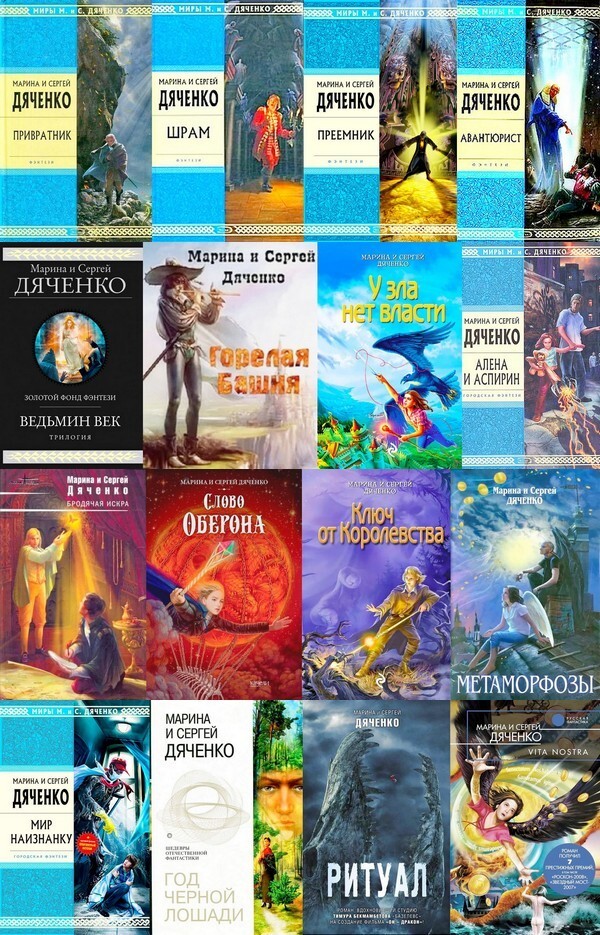

Первым их совместным творением стал роман «Привратник» (1994, удостоен приза «Хрустальный стол» КЛФ «Зоряний шлях» (Киев) и признан лучшим дебютом на фант-фестивале «Еврокон-96»). Следом , в Киеве, в издательстве «Кранг», вышел их сборник «Ритуал» — книга о некрасивой склочной принцессе Юте и одиноком драконе-оборотне Арм-Анне, у которого чешуя и крылья ящера, а проблемы с психикой — человеческие (экранизирован под названием «Он — дракон).

Для творчества Марины и Сергея было характерно постоянное экспериментирование. Они постоянно смешивали жанры, находили новые темы, затрагивающие новые философские и нравственные проблемы. Как писателей Дяченко в первую очередь интересовала углублённая психология героев, точность деталей, романтизм и лиричность. Они окрестили жанр, в котором создавали свои произведения, как «м-реализм». Сергей как-то обмолвился, что за буквой «М» может скрываться либо приставка «мета», либо прилагательное «магический», «малороссийский», ну, или «Маринкин».

Биограф дуэта Юлия Андреева отмечает, что, «как всегда, их произведения вызывают желание изменять мир к лучшему».

А критик Александр Ройфе утверждал, что у творчества супругов Дяченко 2 ипостаси: фэнтези, литература «меча и магии», и социальная фантастика в духе братьев Стругацких. Но он отмечал также, что в обеих ипостасях писатели смогли добиться многого, но «… «дорогой Стругацких» (с той или иной степенью успешности) идёт немало сочинителей, а вот место Дяченко в отечественной фэнтези уникально».

Сам же Дяченко высказывался об их творчестве: «Наши книги — это истории людей, которых мы знаем, это жизнь городов и стран, с которыми мы сталкивались… Другое дело, что мы пишем об этой реальности под особым ракурсом, ракурсом фантастического допущения, но того лишь ради, чтобы высветить глубинную суть вещей. Для нас герои наших книг — живые люди. Даже если они обитают где-то в параллельных мирах… А вдруг?..».

Одной из важнейших тем дуэта является тема морального выбора, совершаемого в ситуации, не допускающей однозначных решений. При этом в ранних произведениях Дяченко для авторов был важен прежде всего сам выбор, а не его последствия — которые, как правило, предугадать нельзя. В этом и было сходство прозы писателей и прозы братьев Стругацких. А вот уже в их произведениях позднего периода («Долина Совести», «Пандем», «Варан») внимание авторов больше сосредоточивается на последствиях решений героев.

Книги супругов публиковались в издательствах «Азбука», «АСТ», «Олма-пресс», а с 2001 года — в «Эксмо».

В соавторстве они написали более 30 романов, сотни повестей и рассказов, и более 30 сценариев художественных фильмов и сериалов. Книги четы Дяченко переведены на многие языки мира. Они стали лауреатами порядка 100 отечественных и международных литературных премий. На общеевропейской конференции фантастов «Еврокон-2005» в Глазго (Шотландия), голосованием представителей 24 стран, супруги были признаны лучшими писателями-фантастами Европы.

«Они не любили рассказывать, как пишут, как делят писательские обязанности. Вот о работе сценариста Сергей рассказывал охотно — много вспоминал о съёмках телесериала «Николай Вавилов» в конце 1980-х гг.. Я даже хотел попросить его написать об этом обстоятельную статью. Насчёт романов я могу точно сказать, что Серёжа был превосходным сюжетником и невероятным художником слова. Он больше всего любил ставить героя в такие ситуации, из которых нет хорошего выхода. Задаваться вопросом, что персонаж будет делать, если выбор у него вроде как есть, но на самом деле его нет. Поэтому в книгах Марины и Сергея есть нерв, они очень живые» (из интервью Андрея Ермолаева, друга писателей, создателя и почётного президента конвента фантастики и ролевых игр «Зиланткон», 2023).

До 2009 года семья жила на ул. Семашко в Академгородке Киева (р-н «Святошин»), после перебралась в Москву, а в 2013 году супруги переехали на ПМЖ в Лос-Анджелес (Калифорния, США) — Сергей всегда хотел вернуться к профессии кинодраматурга, и ему предложили работу в Голливуде. Но и там он остался верен славянскому миру, мифологии, легендам и традициям.

«Наш отъезд в Москву был на тот момент просто отъездом в Москву — по работе, к друзьям, к новым планам. И позже отъезд в Америку тоже не был бегством — мы чувствовали себя свободными в какой-то момент сделать этот выбор. По творческим, а не иным причинам» (из воспоминаний С. Дяченко).

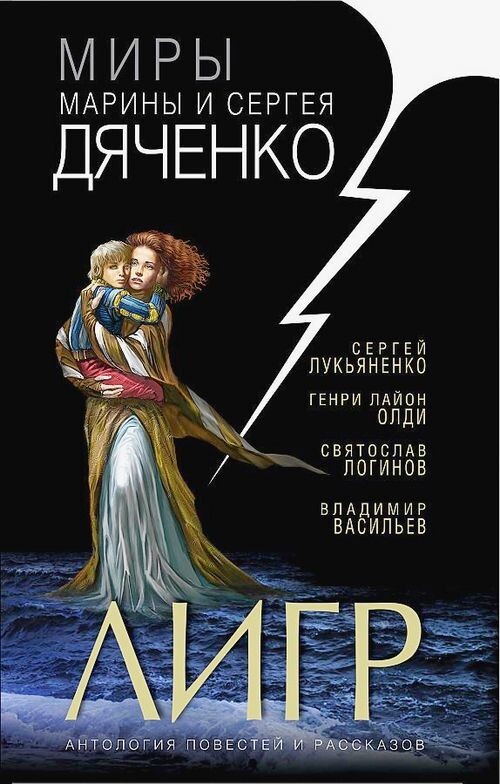

В 2017 году супруги Дяченко провели конкурс, работы для которого вошли затем в сборник «Лигр» — сборник по мирам писателей, в который вошли произведения Сергея Лукьяненко, Генри Олди, Святослава Логинова, Владимира Васильева и др.: знакомые поклонникам творчества Марины и Сергея миры, оригинальные сюжеты и новые интересные персонажи. Для тех, кому понравился «Луч», «Vita Nostra», «Ритуал» и иже с ними.

В отношении жанра они были свободны: там, где это необходимо — ломали стереотипы, там, где стереотипы работали — заставляли их работать на идею. А идея всегда была высокая, гуманистическая. Творческий тандем не принимал компромисса со злом, никакого заигрывания с аморализмом. И один из их романов для подростковой аудитории так и называется — «У зла нет власти». Эту фразу можно считать ключом к творчеству писателей.

Темы и антураж их произведений были самые разные: откровенно-условное, слегка мультяшное средневековье («Ритуал», «Шрам», «Магам можно всё»), не менее условная современность («Долина совести», «Пандем», «Армагед-дом», «Vita Nostra»), а также космические приключения («Мигрант», «Луч»).

А внутри всего этого жанрового богатства — острые и актуальные темы современности: природа военных конфликтов, расщепление психики, цикличность исторических катаклизмов, природа искусства, вина и историческая ответственность, любовь и нелюбовь, жертва и агрессор, право на самозащиту, поиски Бога и невозможность его найти.

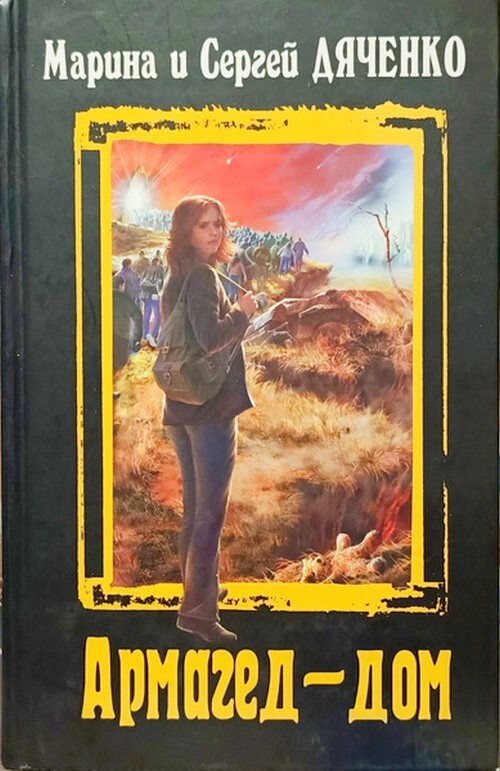

Например, может ли мир, который рушится до основания каждые 20 лет, стать для человека домом, местом, где он будет рождаться, любить, рожать детей, сочинять музыку, разгадывать научные загадки? Может — утверждают авторы в романе «Армагед-дом», мрачной антиутопии, написанной по следам кризиса 1990-х гг. («Каждые 20 лет на Земле происходит маленький «конец света», гибнет культура, рушатся идеологические скрепы, и человек на голой земле начинает строить жизнь заново — созидает, он так устроен, потому не может не созидать…»).

Или своеобразная антитеза «Армагед-дома» — роман «Пандем» — утопия с религиозным подтекстом, настоящая многогеройная эпопея, внутри который скрыты сюжеты сразу нескольких романов. (Пандем — это бог. Он стремится дать человечеству максимальные возможности для самореализации, а каждому человеку то, что ему не хватает для счастья: любовь, заботу, понимание, здоровье… Но всё заканчивается провалом: и у добра нет власти над свободой человеческой воли. Оказывается, Пандем не знает о человеке самого главного — зачем он живёт, в чём высший смысл его существования).

Или роман «Шрам» — история молодого, но опытного лекаря, которого постигла ужасная судьба: «В одном селении случилась язва, и много людей умерло. Прослышав о беде, явился в селение знахарь; был он молод, однако опытен и умел. Пользуя людей травами, он шёл от дома к дому, и болезнь могла изъязвить и его — однако, не тронула. Исцелились, люди спросили себя: что за сила дана молодому лекарю? Что за непонятная мощь в его руках и его травах? Почему язва пощадила его? Испугались люди неведомой силы и умертвили знахаря».

А одна из последних работ супругов, вышедший после 5-летнего перерыва роман «Луч», написанный в более жёсткой манере, чем книги «золотого периода» творчества авторов. В нём звучит тот же вопрос, что был задан незадачливому богу Пандему: в чём смысл человеческого существования? Его главный герой — подросток, похищенный неведомыми силами, которые заставили его решать этическую задачу: найти за 30 дней смысл жизни и мотивацию для обитателей «корабля поколений», который должен довезти земную цивилизацию для колонизации далёкой планеты.

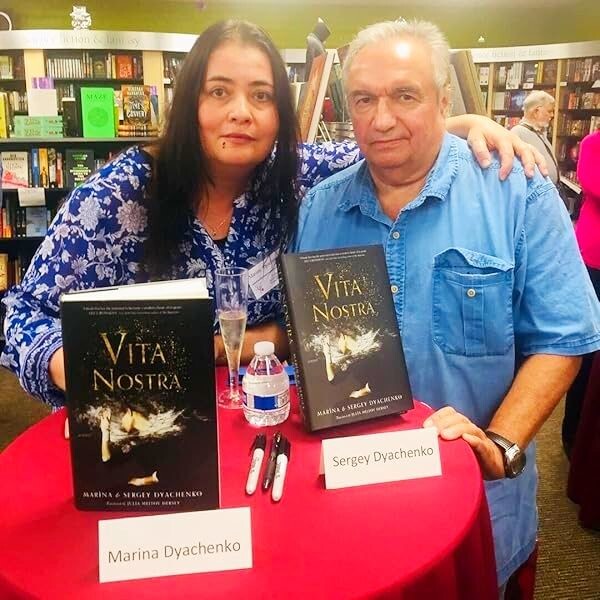

В 2018 году был переведен на английский и издан в США философско-фантастический роман «Vita nostra» («Старшеклассница Сашка Самохина, отдыхавшая с мамой на море, знакомится с загадочным человеком в тёмных очках, от которого нельзя убежать , который заставляет её поступить в загадочный Институт Специальных Технологий вымышленного города Торпы, где студенты выполняют странные, а то и страшные задания от загадочных «кураторов», которые принуждают учить наизусть бессмысленные тексты и выполнять головоломные упражнения, не объясняя, чему их, собственно, учат и кем они станут... А провалить сессию недопустимо: расплатой за это может стать жизнь близких людей или даже собственная жизнь студента»).

Книга вызвала большой интерес у аудитории, и немалая заслуга в этом автора перевода — Юлии Мейтовой-Херси, с которой у супругов сложились дружеские отношения. На волне успеха в США и Канаде, крупнейшее издательство «Harper Voyager» добилось издания романа во Франции, Испании, Италии, Португалии и Бразилии. Он удостоился нескольких престижных литературных премий и был признан лучшим иностранным романом 2019 года во Франции.

В 2021 году Дяченко стали первыми лауреатами уникальной международной премии «SFFRA Rosetta Awards», которой был отмечен их роман «Daughter From the Dark» («Алена и Аспирин») в переводе Херси.

Среди наиболее известных произведений Марины и Сергея — трилогия «Ведьмин век» (1997-2020), цикл «Скитальцы», трилогия «Vita Nostra» (2007, 2021, 2024). К лучшим произведениям Дяченко относят романы «Армагед-дом», «Пандем», «Пещера» и «Долина Совести».

Роман «Vita nostra» был признан в 2008 году на конгрессе писателей-фантастов лучшей фантастическим романом начала XXI века. А в 2021 году мир увидел продолжение хита — «Vita Nostra. Работа над ошибками».

К сожалению, в ночь с 5 на 6 мая 2022 года Сергей Сергеевич Дяченко скончался в своём доме в Лос-Анджелесе, на 78-м году жизни, о чём в соцсетях сообщила супруга – Марина Дяченко. О причине смерти и месте захоронения писателя она рассказывать не стала.

Последней опубликованной при жизни Сергея книгой стал роман в повестях «Масштаб», изданный в виде сборника в апреле 2022 года. Это детектив, по сюжету главные герои — представители разных стран и разных цивилизаций, людей и великанов — расследуют политические убийства, стремясь предотвратить глобальную войну. На этом фоне разворачивается любовная линию — неправильная, невообразимая, невозможная с точки зрения обоих миров. Это добрая и светлая книга. Как и все творчество Дяченко.

Ранее, в 2018 году, там же, в Калифорнии, в возрасте 23 года умерла их дочь Анастасия, студентка режиссёрского отделения Университета Южной Калифорнии/University of Southern California (USC) в Лос-Анджелесе. Причину её смерти супруги так же раскрывать не стали.

И в Америке, и в Киеве Дяченко писали на русском — чистом, красивом, временами — почти былинном. Они любили и Украину, и Россию, а потом и США, потому их творчество чтили и читали по обе стороны границ.

Помимо фэнтези и фантастики супружеская чета сочиняла сказки для детей, которые изначально придумывались для их дочери.

А ещё в конце 2000-х гг. Сергей и Марина принимали участие в создании сценариев для фильмов Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров» и «Обитаемый остров: Схватка».

В 2012 году по сценарию авторов стартовал показ сериала «Белая гвардия».

Литературное творчество супругов также переносили на экран. Первым вышел фильм по их одноимённой книге «Тёмный мир: Равновесие» (2013), преобразованный затем и в сериал. Следом, в 2015 году, появилась адаптация их романа «Ритуал», под названием «Он — дракон».

«Персонажи Дяченко живут в мирах, созданных безудержной фантазией писательского дуэта, обладая иногда совершенно невероятными способностями, тем не менее, их переживания подлинны, любовь реальна, ощущения правдивы, они настоящие, они похожи на нас. С безжалостной откровенностью и одновременно очень деликатно авторы обнажают чувства своих героев, заставляя читателя верить, любить, надеяться и делать выбор вместе с ними» (Владимир Ларионов, литературный критик).

Награды и премии:

1987 — Государственная премия УССР им. Т. Г. Шевченко («Шевченковская премия»)/Національна премія України імені Тараса Шевченка — государственная награда Украины в гуманитарной сфере, наивысшее отличие за вклад в развитие культуры и искусства. Учреждена в 1961 г., присуждается по настоящее время. Согласно положению, она «… устанавливается для награждения за известные произведения литературы и искусства, публицистики и журналистики, которые являются высшим духовным достоянием украинского народа, утверждают высокие гуманистические идеалы, приумножают историческую память народа, его национальное достоинство и самобытность». Решение о присуждении премии принимает Президент Украины на основании предложений Комитета по Национальной премии Украины им. Т. Шевченко — за сценарий фильма «Звезда Вавилова» (1987).

1983 — «Золотой телёнок» — ежегодная премия, учреждённая редакцией «Литературной газеты» в 1970 г., присуждается за лучшие сатирические и юмористические произведения, а также рисунки и карикатуры, размещённые в рубрике «Клуб 12 стульев» (16-я полоса). Название — отсылка к одноимённому роману И. Ильфа и Е. Петрова. Изначально называлась Призом («Золотой телёнок», «Серебряный телёнок» и «Бронзовый телёнок»). Победителей выбирало жюри (кинорежиссёр Леонид Гайдай, писатели Фазиль Искандер и Леонид Лиходеев, Народные артисты СССР Леонид Утёсов и Аркадий Райкин и др.) под председательством администратора клуба Виктора Веселовского.

Премия «Интерпресскон» — литературная премия, учреждённая А. Сидоровичем и А.Николаевым в 1993 г., присуждается по итогам года по номинациям: за лучшую фантастическую публикацию крупной формы (роман), средней формы (повесть), малой формы (рассказ, новелла); лучшую дебютную книгу; лучший сверхкороткий рассказ; лучшее критико-публицистическое произведение, посвященное проблемам фантастики; лучшему художнику-иллюстратору и художнику-оформителю обложки; лучшему издательству. Преемница читательской премии клубов любителей фантастики (КЛФ) «Великое Кольцо» (1981-93), аналога американской «Хьюго»/Hugo Award за лучшие произведения фантастики, опубликованные в предшествующем году. Лауреаты определяются голосованием участников конференции «Интерпресскон» по номинационным спискам.

1999 — Номинация «Средняя форма (повесть)»: «Горелая Башня» (1998);

2011 — Номинация «Крупная форма (роман)»: «Мигрант, или Brevi finietur» (2010);

2022 — Номинация «Средняя форма (повесть)»: «Масштаб: Убийство в посольстве» (2020)

2001 — Премия «Аэлита» — одна из первых советских НФ-премий «За вклад в фантастику», учреждённая в 1981 г. журналом «Уральский Следопыт» совместно с Советом по приключенческой и НФ-литературе СП РСФСР за лучшее произведение отечественной фантастики предшествующих 2-х лет. Вручается ежегодно с 1981 г. на фестивале фантастики «Аэлита» в Свердловске (Екатеринбурге). Премию можно получить 1 раз в жизни.

«Странник» — международная премия, присуждаемая за лучшие русскоязычные фантастические произведения вне зависимости от того, где они изданы. Учреждена в 1994 г. издательством «Terra Fantastica», компанией «Корвус» и корпорацией «РОССКО». В жюри входят профессиональные писатели, выбирающие лауреатов из лучших произведений предшествующего года. Вручается по номинациям: крупная форма, средняя форма, малая форма, перевод, критика, публицистика, литературоведение, редактор, составитель, художник, издательство. Раз в 2 года на конвенте «Странник» так же вручают жанровые премии «Мечи». В 2005 г. вместо обычных номинаций, были вручены призы «Странник» за лучшие книги последних десятилетий. В 2006 г. номинации были посвящены только фэнтези, а в 2008 — только фантастике. С 2009 г. появились новые номинации, отбор в которые осуществляет сайт «Фантлаб», а производит конечное голосование и выбирает победителя Жюри:

2000 — Номинация «Крупная форма»: «Казнь» (1999);

2009 — Номинация «Необычная идея»: «Медный король» (2008);

2010 — Номинация «Лучший сюжет»: «Цифровой, или Brevis est» (2009)

2002 — «АБС-Премия» — учреждена Санкт-Петербургским «Центром современной литературы и книги» при содействии литературной общественности в целях стимулирования творческой и издательской активности в сфере фантастики. Вручается раз в год с 1999 г. 21 июня, в день, равноотстоящий от дат рождения каждого из братьев Стругацких по 2-м номинациям: «за лучшее художественное произведение (роман, повесть, рассказ)», «за лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике или на фантастическую тему (статья, рецензия, эссе, книга)». К рассмотрению принимаются написанные и опубликованные на русском произведения независимо от места их издания. Состав Жюри ежегодно определялся Б.H. Стругацким (1933-2012), рекомендации по составу принимаются и рассматриваются им до конца каждого года. Сам Стругацкий членом Жюри не являлся. Число финалистов (призёров) зависит только от «урожайности года», но не может быть меньше 3 по каждой номинации. Номинация «Художественное произведение»: «Долина Совести» (2001).

Премия «РосКон»’а — одной из крупнейших российских конференций, проводимой ежегодно с 2000 г. в Подмосковье. «РосКон» — традиционное место встречи издателей, писателей, журналистов, литагентов, критиков, переводчиков, художников, работающих в жанре фантастики из РФ и зарубежных стран. На конференции демократическим путем (без номинационных списков) — вручаются основные премии «Роскон» в 3-х номинациях: «Роман», «Повесть, рассказ», «Фантастиковедение». Победителям в номинациях вручаются призы: «Золотой РосКон» за 1-е, «Серебряный РосКон» за 2-е и «Бронзовый РосКон» за 3-е место. Кроме того, на конференции проходит вручение премий за достижения в области фантастики: «Большой РосКон» (за многолетний вклад в отечественную фантастику), «Алиса» (за лучшую книгу для детей и юношества), «Фантаст года» (с 2003 г., за наибольший коммерческий успех), «Час Быка» (с 2010 г., за «самое социально ориентированное произведение»), «Интернет-Роскон» (с 2010 г., за лучший ресурс интернета по фантастике):

2004 — Номинация «Роман», 1-е место («Золотой РОСКОН»): «Пандем» (2003);

2005 — Номинация «Роман», 2-е место («Серебряный РОСКОН»): «Варан» (2004);

2005 — Номинация «Повесть, рассказ», 1-е место («Золотой РОСКОН»): «Уехал славный рыцарь мой...» (2004);

2006 — Номинация «Роман», 2-е место («Серебряный РОСКОН»): «Пентакль» (2005);

2008 — Номинация «Премия премий»: «Vita nostra» (2007);

2008 — Номинация «Роман», 1-е место («Золотой РОСКОН»): «Vita nostra» (2007);

2013 — Приз «Алиса»: «Последний кентавр»/Габріель і сталевий Лісоруб (2005);

2023 — Номинация «Роман», 3-е место («Бронзовый РОСКОН»): Масштаб (2022)

«Мраморный фавн» — неофициальная премия, присуждаемая литературоведом и критиком М. Назаренко с весны 1999 г. за лучшие фантастические произведения прошлого календарного года, опубликованные на русском, в номинациях «Роман», «Повесть», «Рассказ», «Эссе», «Критика, литературоведение», «Переводная книга». С 2003 г. результаты публикуются в сети.

2009 — Номинация «Повесть»: «Мир наизнанку» (2009);

2009 — Номинация «Рассказ»: «Писатель» (2009);

2009 — Номинация «Рассказ»: «Скафандры» (2009).

2010 — «Бронзовая Улитка» — учреждена А. Сидоровичем, А. Николаевым и Б. Стругацким в 1992 г., присуждалась по итогам года за лучшую фантастическую публикацию крупной формы (роман), средней формы (повесть), малой формы (рассказ, новелла), а также за лучшее критико-публицистическое произведение, посвящённое проблемам фантастики. Председателем и единственным членом жюри премии являлся Б. Стругацкий. Шорт-лист премии совпадал с шорт-листом «Интерпресскона» в номинациях, формирующихся на основе голосования номинационной комиссии Интерпресскона. После смерти Стругацкого было принято решение, что в 2013 г. премия вручаться не будет. На «Интерпрессконе-2014» А. Сидорович подтвердил, что премия прекратила существование, навсегда оставшись «премией Бориса Стругацкого». Номинация «Малая форма»: «Император» (2009).

2010 — Премия «Филигрань» — профессиональная премия критиков-фантастоведов, единственная в России премия, присуждаемая за лучшие литературное фантастические произведения не читателями, как «Интерпресскон» или «Роскон», не писателями, как «Странник», а литературными критиками. Едва ли она более объективна, чем любая другая, но другой подобной у российского фэндома нет. «Большая Филигрань»: «Цифровой, или Brevis est» (2009)

2013 — «Серебряная стрела» — премия, вручаемая в период 2007-13 гг. в рамках Московского фестиваля фантастики «Серебряная стрела» в различных номинациях (которые менялись от года к году). Лауреаты определялись закрытым голосованием читателей, в котором мог принять участие любой желающий, даже не участвующий в мероприятии, 1-й тур проводился в Интернете, а 2-ой — на фестивале. «Апокалипсис века»: «Армагед-дом» (1999).

Премия «Итоги года» от журнала «Мир Фантастики» — вручается ежегодно редакцией и авторским коллективом за книги, фильмы и игры, обозревавшиеся на страницах журнала (любому упомянутому фантастическому продукту, которому была посвящена рецензия).

2019 — Номинация «Лучшая отечественная книга»: «Луч» (2018);

2021 — Номинация «Лучшая отечественная книга»: «Vita nostra: Работа над ошибками» (2021).

2020 — «Планета НФ»/Le Prix Planète-SF des Blogueurs, — премия блогеров — Номинация «Лучшая книга года (Украина)»: «Vita nostra» (2007)

2020 — «Большая премия Воображения» («Гран-При Воображения»)/Grand Prix de l’Imaginaire (GPI) — французская премия, созданная в 1973 г. писателем и критиком Жан-Пьером Фонтана. Первоначально задумывалась как главная национальная премия и вручалась только произведениями, написанным в жанре НФ на французском. Первое вручение состоялось в 1974 г. на Фестивале НФ Клермон-Феррана. С 1974 по 1991 гг. назвалась «Гран-при французской научной фантастики»/Grand Prix de la Science-Fiction Française, и вручалась только за произведения крупной и малой формы, однако вскоре присоединили и другие номинации. В 1992 г. произошёл ряд изменений в регламенте: из-за прекращения вручения премии «Аполло» было принято решение о начале вручения наград и за переводные произведения. Это привело к переименованию награды в «Большую премию Воображения»/Grand Prix de l'Imaginaire. Сейчас номинационные списки составляют по календарному году (январь-декабрь). Каждый год жюри, состоящее из 12 специалистов (писатели, критики, журналисты, переводчики), формирует список номинантов. На 2-ом этапе из него формируется короткий список. На настоящий момент вручается по 10 номинациям. На премию могут быть номинированы как произведения, написанные на французском, так и переведённые на французский. Номинация «Роман, переведённый на французский»: «Vita nostra» (2007)

2021 — «Премия Розетта в области научной фантастики и фэнтези»/Science Fiction and Fantasy Rosetta Awards учреждена 26.12.2020 г., «инициирована и организована группой энтузиастов SFF (НФ и фэнтези), верящих в продвижение и признание литературы SFF из разных культур и языков, а также усилий этих авторов и переводчиков». Вручается за лучшие НФ и фэнтезийные книги, переведенные на английский. В Премии представлены 2 основные номинации (длинная и короткая формы), а также специальная награда за заслуги. Номинируются на премию литературные работы в жанрах НФ или фэнтези, «переведенные с неанглийского на английский». Номинация «Длинная форма»: «Алёна и Аспирин» (2006)

Библиография М. и С. Дяченко:

Циклы произведений:

«Скитальцы» (романы): «Привратник» (1994), «Шрам» (1996), «Преемник» (1997), «Авантюрист» (2000, написан в 1998).

«Ведьмин век» (романы): «Ведьмин век» (1997), «Ведьмин зов» (2020), «Ведьмин род» (2020).

«Крысолов»: «Горелая Башня» (повесть, 1998), «Алёна и Аспирин» (роман, 2006).

«Приключения Маши Михайловой» («Сыск Маши Михайловой») (сказки для детей): «Маша и жадный грабитель» (2002), «Маша и затонувшие сокровища» (2002), «Маша и вор-сладкоежка» (2002), «Маша и чудовищная история» (2002), «Марійка і паровозики» (2005), «Маша и пропавший Гарнир» (2005), «Маша и лесные грабители» (2005), «Марійка і небезпечний викрадач» (2005).

«Бродячая Искра» (романы): «Варан» (2004), «Медный король» (2008).

«История кентавра» (повести): «Последний кентавр»/Габріель і сталевий Лісоруб (2005), «Битва кентавра» (2014), «Песня кентавра» (2014).

«Ключ от Королевства» («Маг дороги»), романы: «Ключ от Королевства»/Ключ від Королівства (2005), «Слово Оберона»/Королівська обіцянка (2005), «У зла нет власти»/Зло не має влади (2008)

«Мир наизнанку»: «Мир наизнанку» (повесть, 2009), «ОСА» (рассказ, 2009), «Снег» (рассказ, 2009).

«Император» (рассказы): «Император» (2009), «Визит к Императору» (2012).

«Жирафчик» (сказки для детей): «Про жирафчика» (2004), «Жирафчик и Пандочка»/Жирафчик і Пандочка (2004).

Метаморфозы (романы, пенталогия): «Vita nostra» (трилогия): «Vita nostra» (2007), «Vita nostra: Работа над ошибками» (2021), «Vita Nostra: Собирая осколки» (2024), «Цифровой, или Brevis est» (2009), «Мигрант, или Brevi finietur» (2010).

Условные циклы:

«Год чёрной лошади» (цикл рассказов): «Баскетбол» (2001), «Волосы» (2002), «Бутон» (2002), «Обещание» (2002), «Лунный пейзаж» (2002), «Марта» (2002), «Визит к педиатру» (2002), «Коряга, похожая на обернувшуюся кошку» («Коряга») (2001).

«Сказки для Стаски» (сборник сказок для детей, 2002-2008).

Отдельные произведения:

Романы: «Ритуал» (1996), «Скрут» (1997), «Пещера» (1998), «Казнь» (1999), «Рубеж» (с Генри Лайоном Олди, Андреем Валентиновым, 1999), «Армагед-дом» (1999), «Магам можно всё» (2001), «Пандем» (2003), «Пентакль» (с Г. Олди, А.Валентиновым, 2005), «Дикая энергия. Лана» (2006), «Одержимая» (2011), «Стократ» (роман в новеллах, 2012), «Тёмный мир. Равновесие» (2013), «Луч» (2018), «Масштаб» (роман в повестях, 2022), «Леон» (2023).

Повести: «Корни Камня» (1999), «Последний Дон Кихот» (2000), «Зелёная карта» (2000), «Волчья сыть» (2000), «Кон» (2001), «Хозяин Колодцев» (2001), «Эмма и сфинкс» (2002), «Мизеракль» (2003), «Зоопарк» (2003), «Две» (2003), «Уехал славный рыцарь мой...» (2004), «Парусная птица» (2005), «Осот» («Земля веснаров») (2006), «Слово погибели №5» (2008), «История доступа» (2009), «Лихорадка» (2009), «Электрик» (2010), «Леон» (фрагмент романа, 2011), «Высочайший визит» (киноповесть, 2012), «Времена года» (2019), «Солнечный круг» (2019), «Масштаб: Убийство в посольстве» (2020), «Масштаб: Кукольная трагедия» (2022), «Масштаб: Запертый дом» (2022).

Фильмография (сценарии):

Документальные фильмы: «Генетика и мы» (в соавторстве с Еленой Саканян, 1978), «Природы крепкие затворы» (1980), «Звезда Вавилова» (1984), «Микрохирурги» (1987), «Совесть в белых халатах» (1988), «Дело №1500» (1988), «Свидание с химерой» (с Мариной Дяченко, 1998). «Цвет времени: Война» (2012).

Художественные и телефильмы: «Николай Вавилов» (СССР-ФРГ, в соавторстве с Юрием Арабовым, Александром Прошкиным; серии 1-3: «Семья», «Секретарша», «Телохранитель», 1990), «Голод-33» (с Лесем Танюком, 1991), «Гетманские клейноды»/Гетьманські клейноди (Украина, с Леонидом Осыкой, 1993), «Украденное счастье»/Украдене щастя (Украина, с М. Дяченко, 2004), «Обитаемый остров» (с Эдуардом Володарским и М. Дяченко, 2009), «Обитаемый остров. Схватка» (с Э.Володарским и М. Дяченко, 2009), «Любить и ненавидеть» (серии «Шантаж» и «Дело №1», с Ириной Карповой, Екатериной Костиковой, Юшей Зверовичем, Валентином Донсковым, 2009), «Рейдер» (с М. Дяченко, 2010), «Белая гвардия» (с М. Дяченко и Сергеем Снежкиным, 2012), «Тёмный мир: Равновесие» (с М. Дяченко, 2013), «Тёмный мир: Равновесие» (сериал, с М. Дяченко, 2014), «Жизнь и искушения Михаила Булгакова» (с М. Дяченко, не завершён, 2014), «Седьмая руна» (с М. Дяченко и Алексеем Сидоровым, 2014), «Ёлки 1914» (с Ильёй Цофиным, Ольгой Хариной, Анной Матисон и др., 2014), «Он — дракон» (с М. Дяченко, Индаром Джендубаевым, Алексеем Арсеньевым, 2015), «Потеряшки» (с М. Дяченко, Екатериной Линцевич, Еленой Шаталовой, 2015), «Перепутанные» (с М.Дяченко, 2017), «Лучше, чем люди» (с Александром Даганом, Натальей Кудрявцевой, Василием Мешковым и др., 2018), «Девятая» (с М. Дяченко, Александром Родионовым, Майклом Куписком и др., 2018), «Подкидыш» (с М. Дяченко и Андреем Галановым, 2019), «СССР» (с М. Дяченко, 2020).

Мультфильмы: «Курица, которая несла всякую всячину» (с М. Дяченко, 2006), «Театральный роман» (с М. Дяченко, 2008), «Красная жаба» (с М. Дяченко, 2008).

- Оружейник, фантаст, шахматист

- Мастер мистической фантастики

- «Звёздная девочка» советской фантастики

- Памяти МИФотворца

- Сказочник

Афтырь, Запорожская область ныне -- это Россия.