Все фотографии в подборке были раскрашены и демонстрируют жизнь того десятилетия с различных ракурсов.

Рабочие позируют с рамой статора и верхним кронштейном подшипника для вертикального водяного колеса мощностью 77 500 кВ и 84 000 л. с. на речном вокзале Днепра, 1930 год.

В 1930-е годы СССР стремительно превращался из преимущественно аграрной страны в индустриальную державу. Планы пятилеток (вторая и третья пятилетки) ставили амбициозные цели по развитию тяжелой промышленности, строительству заводов, фабрик и инфраструктуры. Эта гигантская деталь, как нетрудно догадаться, была предназначена для строительства ДнепроГЭС. Днепрогэс (Днепровская гидроэлектростанция) — это одна из крупнейших и наиболее значимых гидроэлектростанций в истории СССР. Расположена на реке Днепр, недалеко от города Запорожье, она стала символом индустриализации и технического прогресса в советское время. Строительство Днепрогэса началось в 1927 году как часть плана ГОЭЛРО (Государственный план электрификации СССР). Проект был призван обеспечить электроэнергией промышленные предприятия юга Украины и улучшить судоходство по Днепру. Работы велись в сложных условиях, но благодаря массовому энтузиазму рабочих и инженеров первая очередь станции была запущена в 1932 году. До 1956 года была крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.

Съемка для книги «Первая конная». Цепочка кавалеристов в походе. Украинская ССР, 1935 - 1936 год.

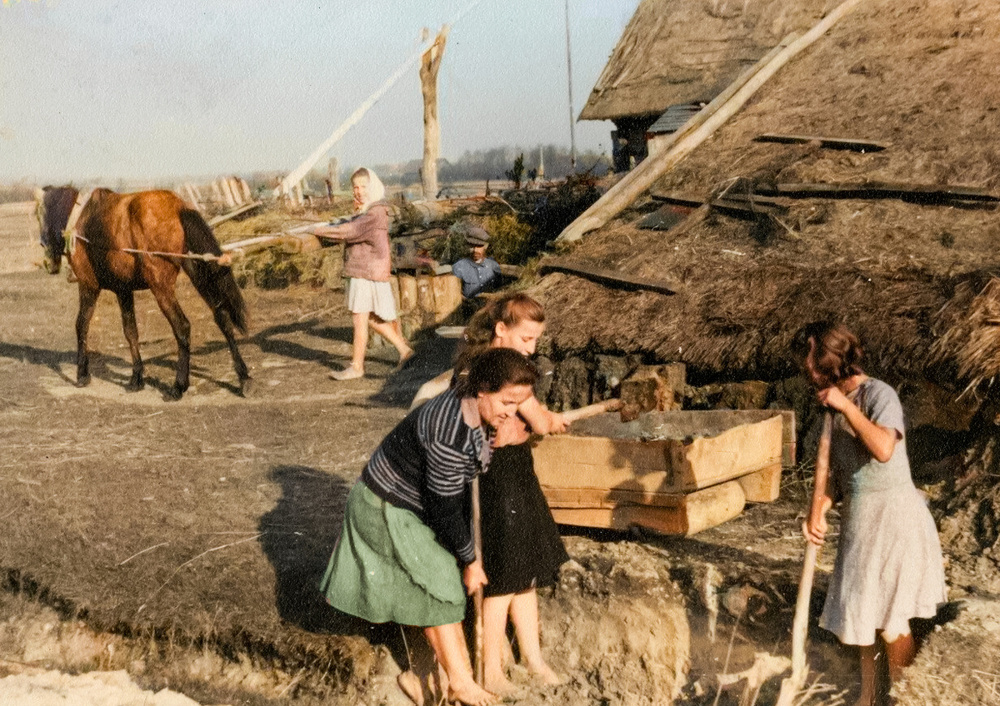

Заготовка глины. Производство кирпича для печи. Белорусская ССР, 1937 год.

Основным материалом для изготовления печного кирпича служит глина — природный материал с высокой огнеупорностью. Глина тщательно очищается от примесей (камней, песка и других включений), а затем замачивается для придания ей пластичности. В зависимости от рецептуры может добавляться шамот (обожженная глина) или другие компоненты для повышения огнеупорных свойств. Подготовленная глина подвергается формовке. Это можно делать вручную или с использованием прессов. На этом этапе важно обеспечить равномерную плотность материала, чтобы избежать трещин при обжиге.

Русская крестьянская девушка среди цветущих яблонь, 1930 год.

Аэроглиссер «Автодор 4», 1930-е годы.

Аэроглиссер закрытого типа на девять мест, с деревянным корпусом, сконструирован инженером Н. Андреевым и построен НАМИ по заданию Чувашавтодора. Аэроглиссер позволял двигаться по мелководью, что невозможно было достичь при использовании классического винта. Потомки аэроглиссеров - суда на воздушной подушке

Волжские моряки несут швартовой канат, 1931 год.

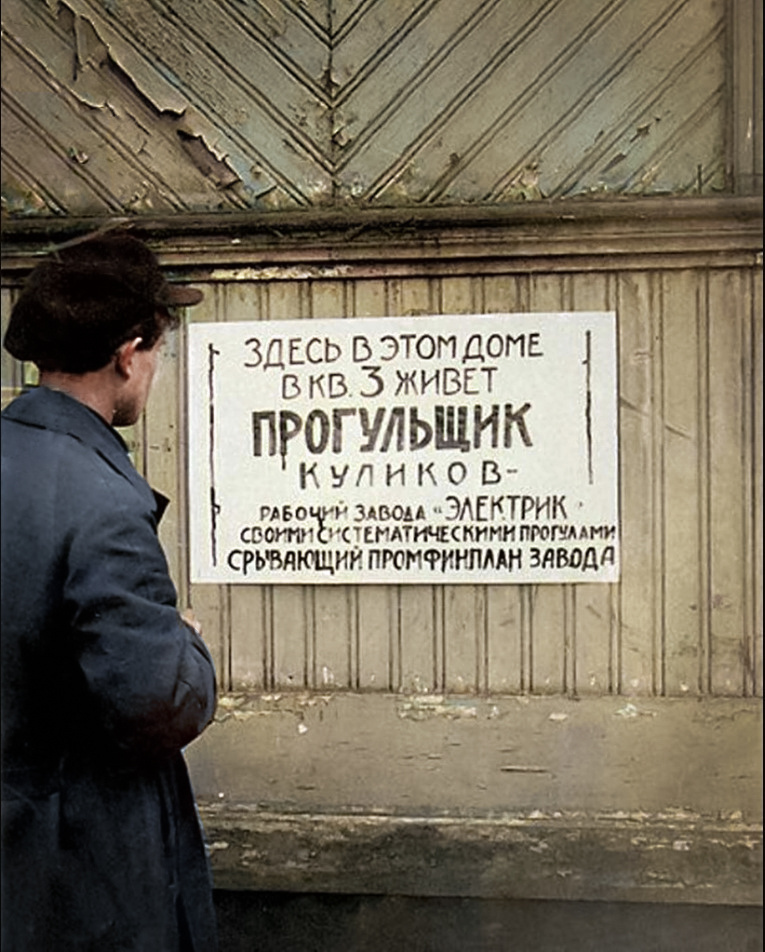

Методы повышения рабочей сознательности. СССР, 1930 год.

Доски позора в СССР — это явление, которое использовалось в качестве инструмента общественного осуждения и борьбы с нарушителями трудовой или социальной дисциплины. Такие доски массово стали появляться в 1930-е годы. Доски позора представляли собой стенды, плакаты или специальные щиты, на которых размещались списки или фотографии людей, обвиненных в различных проступках. Эти "проступки" могли включать: прогулы или невыполнение норм выработки на производстве, уклонение от общественных работ, хищения государственного имущества, нарушение трудовой дисциплины, антисоветские высказывания или действия. Цель досок позора заключалась в том, чтобы публично опозорить нарушителей, создавая давление со стороны коллектива и общества.

Мать с дочерью. Хабаровский край, Николаевский р-н, 1931 год.

Нивхи — это малочисленный коренной народ, проживающий на острове Сахалин и в низовьях реки Амур. Нивхи традиционно вели полукочевой образ жизни, сочетая рыболовство, охоту и собирательство. Их культура, язык и традиции уникальны и отражают тесную связь с природой, которая окружает их.

Полевые ясли 2-й бригады сельскохозяйственной коммуны имени Ленина. Калачевский район. Июль 1932 года.

Когда родители уходили работать в поле, а бабушки и дедушки также были заняты на работе, возникала необходимость присмотреть за детьми. В таких случаях на помощь приходили передвижные полевые ясли — своеобразный детский сад на колесах.

Пашня. Украинская ССР, 1934 год.

Нагруженная беляна. Чувашская ССР, 1931 год.

Беляна — это деревянное плоскодонное судно, активно использовавшееся для сплава леса по рекам Волге и Каме в XIX — начале XX века. Такие барки строились в местах заготовки леса, в частности в Верхнем Поволжье и на Каме, и предназначались исключительно для одноразового рейса вниз по течению. Основным грузом беляны была древесина. Для управления судном оно оснащалось парусом из рогожи. Размеры беляны впечатляли: длина корпуса достигала 100 метров, ширина — 25 метров, высота — около 5 метров, а грузоподъёмность могла доходить до 10 000 тонн.

Катовальный цех артели "Фетровщик". Ленинград, 1932 год.

Осетр весом почти 135 кг., пойманный в Сестрорецке Ленинградской области, осматривается рабочими Ленинградского рыбоперерабатывающего завода, 1930-е годы.

Советские рабочие, 1930 год.

Душ Шарко. Кисловодск, 1938 год.

Душ Шарко — метод гидротерапии, который предполагает воздействие на кожу ударной струёй воды температурой 20–40 градусов, подаваемой под большим давлением.

Детский сад на прогулке за городом. Карачаевская автономная область, 1938 год.

Комсомольские добровольческие отряды на строительстве судостроительного завода. Комсомольск-на-Амуре, 1933 год.

Тренировочные занятия по химической защите. СССР, 1936 год.

Советские летающие лодки МБР-2 с двигателями М-34НБ. Г. М. Бериев. СССР, 1930-е.

3 мая 1932 года в небо поднялся гидросамолёт МБР-2, совершивший свой первый полет. Этот момент ознаменовал начало эры массового производства «летающих лодок» в нашей стране.

Выдача продуктов колхозникам на трудодни, с. Удачное Донецкой области, 1933 год.

Источник:

- Нелёгкая и тяжёлая жизнь СССР в первое десятилетие своего существования

- Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР

- Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР

- Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР

- Подборка простых и потрясающих фотографий эпохи СССР

Вольты - это напряжение, но наверное имелось ввиду 77,5 кВ., да и то сомнительно.

А мощность в электроэнергетике принято измерять не в л.с., а Вт.