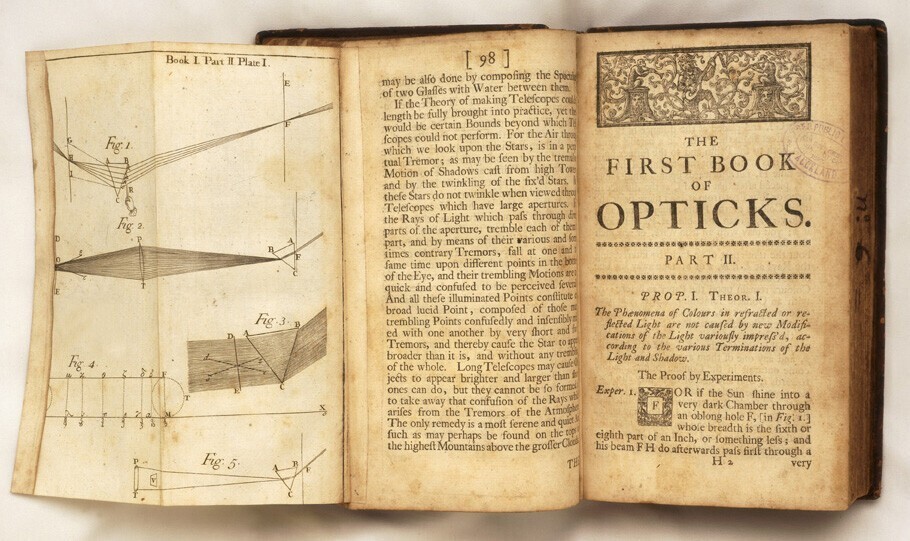

Всё началось с любопытства ученых, которые в древние времена старались выяснить свойства света и природу. Таким любопытным оказался и Исаак Ньютон, который приступил к опытам со светом. Он первым объяснил разложение белого света на многоцветную полосу.

Такую полосу Ньютон назвал спектром, что в переводе с греческого означает «смотрю».

Вторым ученым, которому свет открыл свои удивительные качества, был Гершель.

В 1870 году английский астроном Гершель писал: «Любое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля, непрерывно излучает лучистую энергию. В зависимости от температуры и состояния поверхности оно испускает то или иное излучение». Невооружённый глаз человека не воспринимает большую часть этих лучей. Требуются специальные технические средства, чтобы сделать невидимые лучи видимыми.

К середине 30-х годов, практически все ведущие страны мира пустились в гонку инфракрасного вооружения.

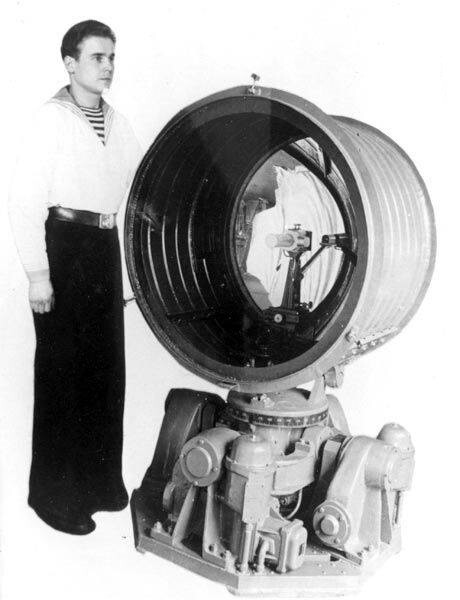

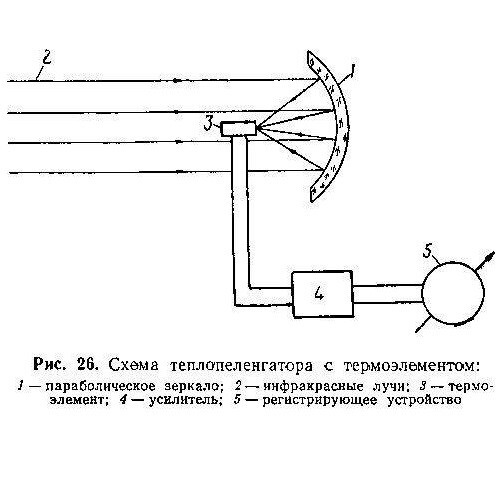

Так в Советском Союзе ещё с 1927 года велись активные разработки по внедрению теплопеленгаторов в ВВС и ВМФ. В 1929 году Военно-техническое управление РККА поручило Всесоюзному электротехническому институту проверить возможность обнаружения движущегося самолёта по его тепловому (инфракрасному) излучению. Выяснилось, что главной помехой является погода. Решено было работы апробировать новый метод в других родах войск.

«Прижился» теплопеленгатор в ВМФ.

Уже в 30-х годах на торпедных катерах, базирующихся в бухте Пейпия, стали устанавливаться первые теплопеленгаторы. Дальность, при которой теплопеленгатор мог обнаружить торговое судно, составляла 8-9 километров, сторожевой корабль — 12-16 километров, эскадренный эсминец — 16-22 километра, подводную лодку в надводном положении прибор мог уловить на расстоянии 3-4 километров, паровой катер — 4-5 километров.

В начале Великой Отечественной войны на Черноморском флоте было задействовано 15 таких установок, а к ноябрю 1941г. флот получил ещё 18 теплопеленгаторов, существенно облегчающим охрану морских рубежей.

В Советском Союзе существовала засекреченная лаборатория под руководством В.И. Архангельского, которая, начав работы над созданием первого прибора ночного видения примерно в 1935 году, добилась значительных успехов и в течение 1939-1940 годов провела испытания первых инфракрасных приборов, получивших название «Шип» и «Дудка». Они были предназначены для танков БТ-7.

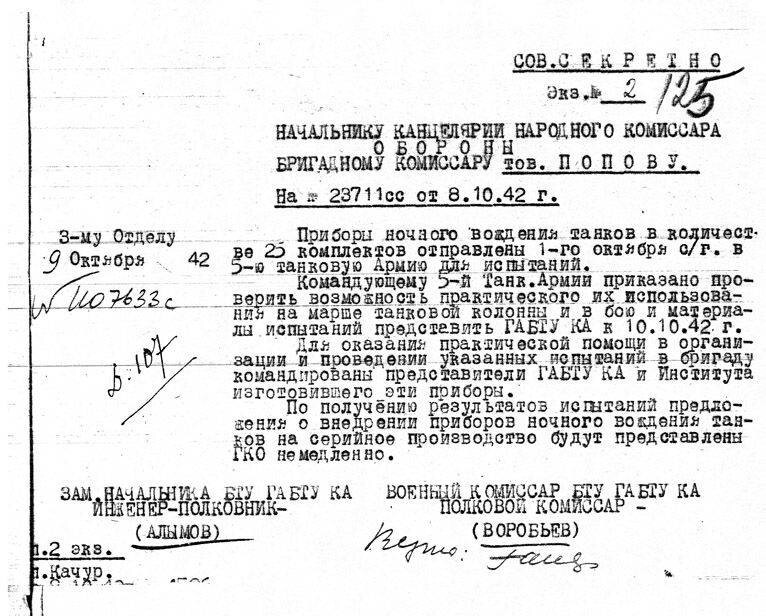

В 1942 году военный комиссар бронетанкового управления Главного автобронетанкового управления Красной Армии (ГАБТУ КА) полковой комиссар Воробьёв отправил 9 октября 1942 года доклад следующего характера: «Начальнику канцелярии Народного комиссара обороны, бригадному комиссару товарищу Попову. Приборы ночного вождения танков в количестве 25-ти комплектов отправлены 1 октября сего года в пятую танковую армию для испытаний. Командующему 5-й танковой армии приказано проверить возможность практического их использования на марше танковой колонны и в бою и материалы испытаний представить ГАБТУ КА к 10.10. 1942 года. Для оказания практической помощи в организации и проведении указанных испытаний в бригаду командированы представители ГАБТУ КА и института, изготовившие эти приборы.

По получению результатов испытаний предложения о внедрении приборов ночного вождения танков на серийное производство будут представлены немедленно». Речь шла о танках Т-34.

С конца 1942 г. и до осени 1944 г. конструкторами завода №237 Коневым и Гладилиным, совместно с ГОИ велись работы по созданию "приборов ночного вождения к танкам Т-34". Осенью 1944 г. инфракрасный прибор ночного видения механика-водителя ИКН-8, установленный в танке Т-34-85 прошёл испытания на НИБТ полигоне.

В конце Второй мировой войны для наблюдения и ведения прицельного огня в темноте стали применяться инфракрасные камеры. Они выпускались переносными или вмонтированными в стационарные установки.

Переносные конструкции инфракрасных камер сочетали в себе камеру и осветитель как одно устройство. Осветителями в таких устройствах служили обычные фонари, закрытые фильтром.

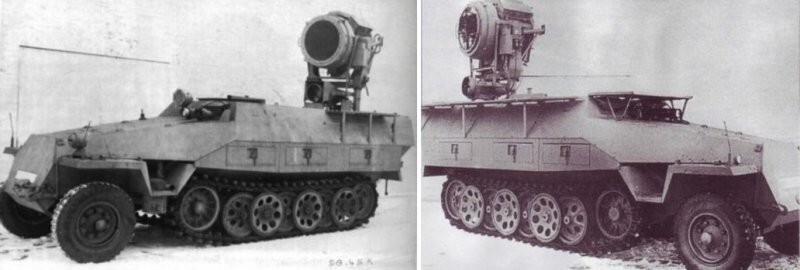

В Германии также работали над ИФК камерами. В 1936 году немецкое руководство приказало компании AEG разработать инфракрасный прибор ночного видения, и уже в 39-м году был готов первый действующий прототип, который работал параллельно с 37-миллиметровым противотанковым орудием Pak 35/36 L/45. Осенью 42-го года конструкторы компании разработали прибор, использующийся с 75-миллиметровым противотанковым орудием PaK 40 L/46 и установленный на самоходную установку Sd.Kfz.131 (Marder II). В середине 43-го года начаты испытания прибора ночного видения (Nacht Jager) и телескопического дальномера, установленных на Panther.

Было разработано и в дальнейшем использовано два варианта установки приборов на танки Panther.

В марте-апреле 1945 года около 50 Panther Ausf G, а также других моделей танков, участвовали в боях на Западном и Восточном фронтах. Ночной прицел серийно устанавливался на командирскую башенку поздних образцов «Пантера»; для подсветки цели применяли полугусеничные бронетранспортеры Sd.Kfz. 251/20 «Valke» (Infrascheinwerfer), которые оборудовались 600-миллиметровым зенитным прожектором, установленном на поворотной установке, и снабженным инфракрасным фильтром.

К концу Второй мировой войны на германских военных заводах в месяц производилось до тысячи ИК-приборов; элитные танковые части СС, оснащали инфракрасными приборами.

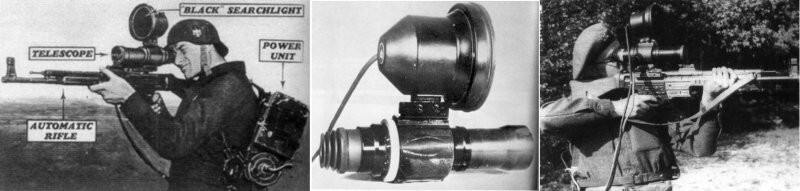

Экипажи Panther имеющих приборами ночного видения, вооружались винтовками MP44 с ИК-прицелами Вампир (Vampir).

В 1943 году для снайперов создали автомат МР-43/1, на который устанавливали четырехкратные оптические прицелы ZF-4 и инфракрасные прицелы ночного видения ZG.1229 (Zielgerat 1229) «Vampir» («Вампир»), которые предназначались для наблюдения в условиях ночной освещенности.

В инженерных войсках СССР к концу войны с помощью ИК техники решались задачи инженерной разведки, наблюдения за передним краем обороны, обеспечения переправ, наблюдения из дотов и дзотов. Работы ОКБ ВЭИ совместно с Государственным оптическим институтом (ГОИ) высоко оценили академики С. И. Вавилов и А. А. Лебедев, заместитель главкома ВМФ адмирал Л. М. Галлер, генерал-полковник инженерных войск М. П. Воробьев, генерал-полковник С. М. Штеменко и ряд других крупных военачальников.

Сразу после войны проводилась сравнительная оценка советских (ВЭИ) и трофейных немецких ИК приборов. Советская техника ночного видения по основным тактико-техническим показателям нисколько не уступала немецкой.

Инфракрасная техника стала надёжным союзником и важным подспорьем в ходе ведения боевых действий потому, что, во-первых, благодаря появлению такого вида вооружений стало возможным проводить скрытую работу, благодаря применению невидимых глазом лучей. Можно было обнаруживать цели, имеющих температуру выше абсолютного нуля, так как такие цели являются источниками инфракрасных лучей. Наряду с другими свойствами инфракрасная техника обладает высокой разрешающей способностью, позволяющей создавать следящие системы высокой точности.

Источник:

- Жизнь и борьба великого тирана Иосифа Сталина

- Советский "выживший": штурман, который выпал из самолёта над Аляской

- Месть партизана: как простой деревенский паренёк отомстил карателям и при жизни стал легендой

- Сила технической мысли и живого слова: как Сталину удалось организовать выступление Левитана на немецком радио?

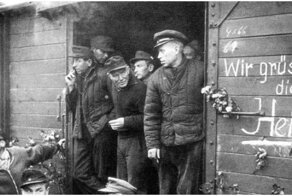

- Что ждало немецких солдат, которые вернулись из советского плена

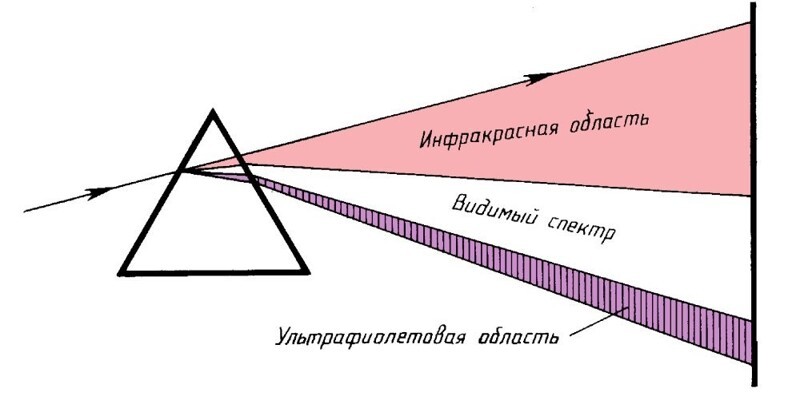

Начнем с того, что ИК (инфракрасный) свет бывает, грубо говоря, двух типов:

1) естественный свет, как раз тот, который излучается любым предметом с температурой выше абсолютного нуля.

2) отраженный свет. Тот, который мы видим через приборы, если есть соответствующая подсветка.

Так вот, так получилось, что излучение естественного света на разных длинах волн (привет кривой Вина) слишком зависит от температуры предмета.

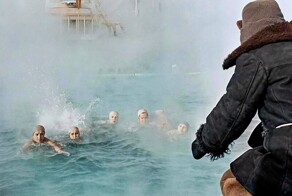

И чтобы на малых длинах волн что-то излучилось, предмет должен быть нагрет до тысяч градусов - буквально до покраснения. Собственно поэтому в ближнем ИК диапазоне, примерно от 0,7 до полутора микрон, никто естественный свет и не смотрит. Используют ИК подсветку в виде прожекторов, фонарей и т.п., что мы и видим на фото в статье. В этом диапазоне смотреть ничем не лучше, чем в видимом, кроме того, что свет прожектора не виден человеческим глазом, а потому можно с некоторыми оговорками подсмотреть за противником скрытно. Особенно за технически не оснащенным противником.

А вот чтобы смотреть не на малых длинах волн, а на длинных длинах (тавтология, но куда без нее?), достаточно иметь температуру в районе 300 градусов Цельсия для спектра 3-5 микрон и температуру в районе 30 градусов Цельсия для спектра 12-14 микрон. Но во времена приборов, перечисленных в статье, технологических возможностей смотреть ни в том, ни в другом диапазонах просто не существовало. Не считая одноэлементных датчиков и детекторов, которые конечно же использовались, но их данные никак нельзя назвать изображением.

Между этих двух диапазонов, кстати, до сих пор никто не смотрит, потому что смысла нет - для волн между 5 и 12 микронами воздух не прозрачен.

Итого. Есть ближнее ИК излучение, для наблюдения в котором надо использовать подсветку. В этом диапазоне смотрят ночные камеры с ИК подсветкой. А есть дальнее ИК излучение. В этом диапазоне, который хайпа ради иногда называют тепловизионным, предметы светятся сами. И то, и другое - ИК, но по факту - это совершенно разные сущности, которые нельзя смешивать лишь на том основании, что у них одинаковое название.

Статья по существу посвящена наблюдению в ближнем ИК диапазоне. Поэтому теплопеленгаторы тут лишние.