В 1915 г. Указом императора Николая II было создано Главное военно-метеорологическое управление. Создавалась служба военных метеорологов в самый разгар Первой мировой войны. Необходимость понимания складывающейся метеорологической обстановки на передовой обуславливалась быстрым развитие авиации. С применением боевых отравляющих газов данные военных метеорологов требовались для оценки химической обстановки в районах боевых действий.

За погодными условиями следили и раньше. Ещё в апреле 1834 года, по указу Николая I, в Санкт-Петербурге была создана «Нормальная магнитно-метеорологическая обсерватория».

К началу ХХ века Россия являлась одной из ведущих метеорологических держав мира. Она располагала своей сетью наблюдательных станций и обсерваторий, системой подготовки кадров, вела фундаментальные исследования в области метеорологии. Головным учреждением отечественной метеорологии являлась Николаевская Главная физическая обсерватория (ГФО), в которой под руководством известных ученых велась научная и методическая работа. Среди прочих подразделений ГФО, было отделение морской метеорологии, укомплектованное морскими офицерами. Отделение проводило исследования в области морской метеорологии, руководило деятельностью прибрежных обсерваторий и станций, несло службу штормовых предупреждений на морях.

Однако, с появлением на полях сражений новых видов вооружения в русской армии нужна была собственная специализированная служба. Инициатором создания Главного военно-метеорологического управления стал известный русский геофизик, основоположник отечественной сейсмологии, создатель первого электромагнитного сейсмографа Борис Борисович Голицын. Впоследствии он и возглавил новую структуру в российской армии.

В 1913 году пост директора Обсерватории занял один из основоположников сейсмологии выдающийся геофизик Борис Борисович Голицын. Ученый с мировым именем приступил к реформированию российской метеорологической отрасли. Совместно с крупнейшими отечественными учеными-метеорологами А.И. Воейковым и М.А. Рыкачевым он разработал план значительного расширения сети метеорологических наблюдений России, однако, реализации его планов помешало начало Первой мировой войны. C открытием боевых действий из учреждений Военного ведомства в Главную физическую обсерваторию стали поступать запросы на предоставление всевозможных данных.

Действующую армию в первую очередь интересовали сведения о времени замерзания и вскрытия водоемов, о климатических особенностях театров боевых действий. Интересы обеспечения войск, а в особенности боевого применения авиации, потребовали от сотрудников Обсерватории ежедневного составления прогнозов погоды на 2 суток вперед.

К концу 1914 года обслуживание армии стало основным содержанием работы Обсерватории. По соглашению с Генеральным штабом и Морским Генеральным штабом Обсерватория стала направлять прогнозы в штаб Верховного главнокомандования и командующим Северо-Западного и Юго-Западного фронтов, в авиационные подразделения, отдельные армии, соединения Балтийского и Черноморского флотов, разведывательную службу. В декабре 1914 года ГФО предоставляла свои прогнозы уже 25 органам военного управления.

Благодаря усилиям Б.Б. Голицына удалось перевести работу Обсерватории на военный лад. Его подчиненные напряженно работали, создавая на основе многолетних данных довоенных наблюдений климатические обзоры по территории фронтов. В обзорах давались характеристики температуры воздуха и почвы, осадков, направления и скорости ветра, облачности, снегового покрова, метели, вскрытия и замерзания рек. Метеорологические элементы представлялись в виде таблиц и карт за каждый месяц с описанием климатических особенностей района. По требованию авиации предоставлялись сведения о ветре до высоты 3000 метров и о характере облачности.

Академик Б.Б. Голицын подключил к работе по написанию военно-климатических обзоров театров военных действий лучших ученых России, включая профессора А.И. Воейкова. Последний, будучи выдающимся климатологом, понимал невозможность создания в условиях военного времени полноценных фундаментальных трудов, и предложил в интересах действующей армии «издать краткую климатологию, в которую войдут лишь главнейшие климатологические элементы по наблюдениям сравнительно ограниченного числа избранных станций». Предложение было принято, благодаря чему сотрудникам ГФО удалось составить и направить в войска 36 военно-географических описаний для разных районов ведения боевых действий. В 1914 году выдающийся русский математик А.А. Фридман совместно с Т. Гессельбергом провел исследование по применению уравнений гидродинамики к крупномасштабным атмосферным процессам. Таблицы, созданные усилиями двух ученых, вошли в метеорологическую науку под названием Таблиц Фридмана – Гессельберга.

В 1915 году с переходом на зашифрованную передачу метеорологических данных и еще большим углублением Обсерватории в процессе обеспечения боевых действий, стала очевидна необходимость создания военной метеорологической организации. Академик Б.Б. Голицын обратился с докладной запиской на имя Николая II, приложив к ней «Проект организации военной метеорологии». Он предлагал Царю «ввести на время войны всю метеорологическую службу в военное ведомство, учредив для этого особую организацию, в которую включается лишь необходимый, главным образом старший персонал соответствующих отделений Обсерватории, как лица, непосредственно владеющие делами, составляющими военную тайну». Все предложения директора ГФО были удовлетворены, и 22 декабря 1915 года Император подписал Положение о Главном военно-метеорологическом управлении (ГВМУ), утвердив его штат. Одновременно с ГВМУ, которое в официальных документах стали сокращенно именовать Главметом, утверждались штаты военно-метеорологического отделения при штабе армии и военно-метеорологической станции при авиационной роте, а также табель специального имущества для них.

Согласно Положению, Главное военно-метеорологическое управление становилось одним из органов полевого управления действующей армии и имело своей задачей «обслуживание в области военной метеорологии действующей армии и флота, авиационных и воздухоплавательных частей, химических команд».

С формированием и укомплектованием штатов Главмета содержание работы синоптиков ГФО было таковым - один раз в сутки около 18 часов они рассылали потребителям в войсках по списку телеграммы. Зашифрованная телеграмма содержала сводку наблюдений 28 станций (18 русских и 10 зарубежных) за 21:00 предыдущих суток и за 7:00 текущих, обзор атмосферных процессов и предсказание погоды на 24 часа, начиная с 07:00 следующих суток. Как правило, оно содержало сведения о температуре воздуха, колебаниях барометра, количестве облачности, осадках и ветре. Иногда включалась информация о туманах, грозах, вскрытии и замерзании рек…

Важнейшей задачей, к решению которой ГВМУ приступило с первых дней своего существования, стало формирование так называемых «местных военно-метеорологических органов». Сотрудники Главмета развернули широкомасштабную деятельность по подбору в действующей армии, учебных заведениях и научных организациях кандидатов, подходящих для замещения должностей военных метеорологов в войсках. С прибытием в распоряжение Б.Б. Голицына первых кандидатов, из них начали формировать военно-метеорологические отделения и военно-метеорологические станции, которые по мере обучения персонала, снабжения приборами и документацией, направлялись в действующую армию.

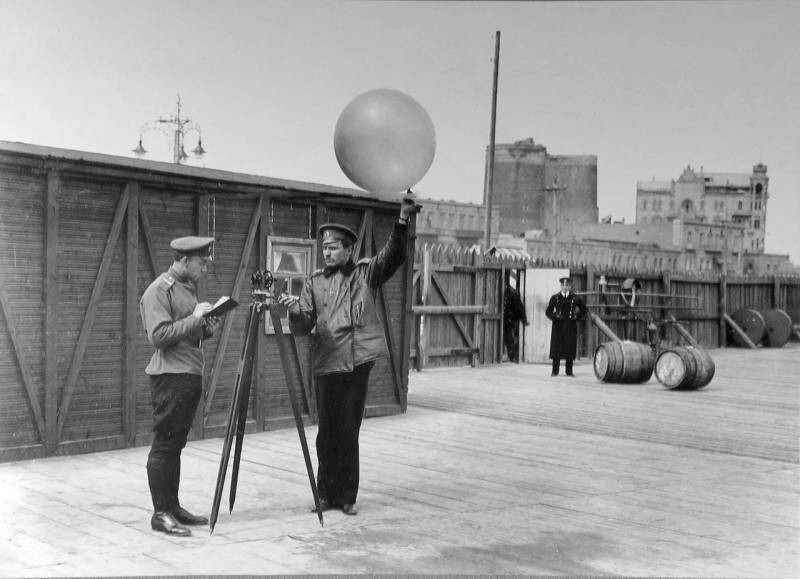

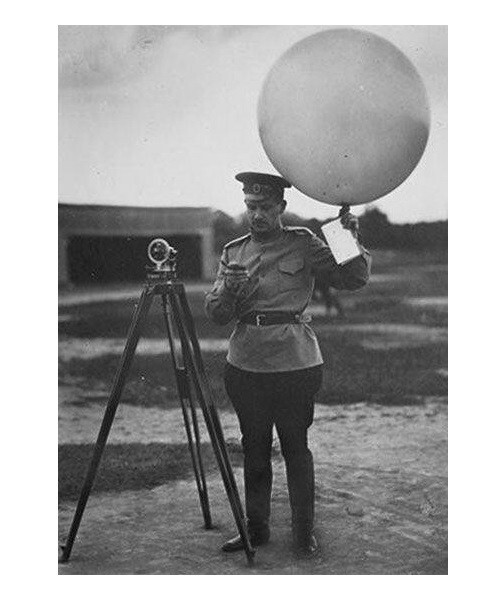

Подобные военно-метеорологические отделения, которые были сформированы и направлены в каждую из армий, а также военно-метеорологические станции, направляемые в авиационные роты и авиационные парки, состояли из офицера или военного чиновника, а также команды из нескольких нижних чинов. Первые должны были обладать профильным образованием или владеть какой-либо смежной специальностью, от вторых требовалось знание математики и способность в короткий срок освоить методику наблюдений за погодой, из-за чего нижними чинами местных военно-метеорологических органов становились в основном студенты, ушедшие добровольцами на фронт. Работа этих людей в войсках заключалась в производстве метеорологических наблюдений, приеме и расшифровке телеграмм Главмета с метеорологической информацией и доведении этих сведений до руководства соответствующих подразделений. Для повышения знаний летчиков и воздухоплавателей в вопросах метеорологии в стенах Главного военно-метеорологического управления был подготовлен «Курс аэронавигации».

Борис Борисович Голицын отдавал делу создания ГВМУ всю свою энергию. Пользуясь авторитетом известного ученого, он имел возможность обсуждать перспективы и насущные проблемы военных метеорологов на самом высоком уровне. Однако, напряженная работа подорвала здоровье Б.Б. Голицына. В одной из многочисленных поездок в действующую армию он заболел воспалением легких, ставшим для него роковым. В мае 1916 года академик скончался, завещав своим подчиненным продолжить его начинание.

Подводя итог истории ГВМУ, следует признать, что оно оказало положительное влияние на ведение боевых действий русской армии, авиации и флота. За время существования Главмета были сформированы десятки местных военно-метеорологических органов, подготовлены сотни специалистов-метеорологов, создано множество руководящих документов, трудов и пособий, разработаны и направлены в действующую армию тысячи прогнозов, карт, бюллетеней. Деятельность Главного военно-метеорологического управления в годы Первой мировой войны и его правопреемника – Военно-метеорологического отдела ЦУС в годы Гражданской войны заложили основы отечественной системы гидрометеорологического обеспечения боевых действий, создав прецедент мобилизации гражданской метеорологической отрасли в интересах обеспечения действующей армии.

Источник:

- На испанские курорты Мальорку и Менорку обрушилось цунами

- Снежный шторм "Фионн" накрыл Великобританию

- "Украденная" победа Российской империи в первой мировой

- Необыкновенное радужное облако просияло над Бразилией

- Как 100 лет назад человечество чуть не погибло