60 лет тому назад, 16 ноября 1964 года, в Москве прошел пленум ЦК КПСС, призванный подвести итоги отставки Никиты Хрущева. За месяц до этого "автор оттепели" был отстранен от власти по обвинению в "субъективизме" и "волюнтаризме". Первым секретарем ЦК КПСС был избран Леонид Брежнев. После этого встал вопрос об отмене хрущевских "реформ".

Направления, по которым должна была происходить ревизия хрущевской политики, были намечены в докладе секретаря ЦК КПСС Дмитрия Полянского. Этот документ был представлен на Президиуме ЦК КПСС, который постановил снять Никиту Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС.

"Доклад Полянского" был подготовлен при решающем участии секретаря ЦК КПСС Александра Николаевича Шелепина (1918–1994) и главы КГБ Владимира Ефимовича Семичастного (1924–2001). Оба являлись главными инициаторами отстранения Хрущева от власти. Одним из ключевых пунктов "доклада Полянского" являлось требование пересмотреть финансовую политику, в частности прекратить распродажу золотого запаса.

После Октябрьской революции в распоряжении большевистского правительства оказалось около 2/3 золотого резерва Российской империи. В годы Гражданской войны эти активы были растрачены. Пошли на подкуп иностранных элит с целью добиться дипломатического признания Советской России. В итоге золотой запас Российской империи усох с 1312 тонн в 1914 году до 56,9 тонны в 1921-м. В этой ситуации советское руководство прибегло к принудительной конфискации драгметаллов у населения и церкви. Для хранения, учета и инвентаризации ценностей был учрежден Гохран (Государственное хранилище ценностей РСФСР, а затем СССР). Его куратором стала ВЧК, а затем НКВД. В дальнейшем под контроль спецслужб была передана вся золотодобыча в стране.

В результате этих мер к 1953 году, т.е. к моменту смерти Иосифа Сталина, объем золотого запаса СССР вырос до 2049 тонн, т.е. стал значительно больше, чем было в Российской империи. И это при том, что Советский Союз продолжал продавать золото за рубежом – на покупку технологий и оружия.

Однако после прихода к власти Никиты Хрущева политика резко изменилась. Правительство стало стремительно распродавать золотой запас. Пик продаж пришелся на 1963–1964 годы. Это происходило под формальным предлогом закупки зерна. И это в стране, славившейся своим сельским хозяйством! Такая политика сопровождалась рядом организационных изменений.

Формально золотой запас был передан под управление Министерства финансов СССР, а фактически – управляющего делами ЦК КПСС. При этом все операции с драгметаллами на внешних рынках продолжали осуществляться по линии КГБ СССР. Изменения претерпела и деятельность спецслужб.

Ранее их возможности по осуществлению неконтролируемых операций с ценностями ограничивались практикой периодических чисток, ротации кадров. При этом вакантные места нередко замещались по так называемому партийному призыву. На высокие посты в НКВД, МВД, МГБ выдвигались члены партии, ранее не работавшие в органах безопасности. Эту практику при Хрущеве расширили.

Одна деталь: при Сталине "партийный призыв" осуществлялся за счет рядовых членов партии – инженеров, военнослужащих, работников сельского хозяйства. Яркий пример – биография руководителя внешней разведки СССР в годы Великой Отечественной войны Павла Фитина (1907—1971). Он пришел в органы НКВД СССР по партнабору в разгар чистки 1938 года. До этого служил в РККА и работал на ответственных должностях в сфере сельскохозяйственной механизации. Вместе с ним в органы госбезопасности пришло 800 молодых коммунистов и комсомольцев, имевших за плечами опыт службы в армии и получивших высшее образование по техническим специальностям. При Хрущеве, напротив, была введена практика замещать должности в КГБ представителями партноменклатуры. Так, в 1967 году заместителем председателя КГБ по кадрам стал второй секретарь Днепропетровского обкома КПСС Виктор Чебриков. Тогда же начальником секретариата КГБ, а затем Первого главного управления (внешняя разведка) стал Владимир Крючков, ранее работавший завсектором отдела ЦК КПСС.

Как следствие, высшая партноменклатура сосредоточила в своих руках единоличное и никем не контролируемое управление золотым запасом. Это привело к невероятному растранжириванию средств. За 1953–1991 годы СССР реализовал на мировом рынке рекордное количество золота – 8,2 тыс. тонн. В итоге к приходу Михаила Горбачева Советский Союз утратил большую часть сталинского золотого запаса, усохшего к 1985 году до примерно 500 тонн. Вырученные средства в основном шли на закупку ширпотреба, поддержку компартий, которые нередко оказывались в оппозиции к КПСС.

Такого исхода и пытался не допустить Александр Шелепин.

У этого секретаря ЦК КПСС была масштабная программа развития страны. Он выступал за свертывание политики десталинизации, в которой совершенно справедливо видел подрыв основ государственности под видом критики Сталина. Прямой заслугой Шелепина стало установление надгробия над ранее безымянной могилой "отца народов" у Кремлевской стены.

Также секретарь ЦК КПСС выступал за прекращение "экспериментов" в управлении промышленностью и сельским хозяйством. Он призывал изменить внешнюю политику – отказаться от линии на сближение с Западом и возобновить союз с Китаем. В этом отношении инициатор смещения Хрущева словно предугадал то, что делает современная Россия.

Остатся только пожалеть, что в 1960-х предложения Шелепина не были реализованы. Пленум ЦК КПСС, проходивший 16 ноября 1964 года, пересмотрел только одну "реформу" Хрущева – о разделении областных и краевых партийных организаций на промышленные и сельские. В дальнейшем хрущевская линия фактически была продолжена и в конечном итоге привела к разрушению СССР. Сам же Шелепин постепенно был отстранен от всех постов. Он потерпел поражение в борьбе с коррумпированной номенклатурой.

Нельзя не вспомнить и имена тех, кто сделал все для недопущения реализации шелепинских идей. Главным из них был секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов (1914–1984).

Наверное, не нужно быть высокопрофессиональным финансовым аналитиком, чтобы заметить вполне себе очевидную зависимость: чем больше в глобальной экономике нестабильности, тем больше в глобальных медиа начинает идти разговоров именно о физическом, или «монетарном», золоте. Причём сразу же куда-то сами собой пропадают бесконечные тезисы либеральных финансистов о «громоздкости» физического золота, о его слабой на фоне того же доллара ликвидности.

И соответственно, тем выше его цена.

Как сообщает российский ЦБ, по итогам сентября 2024 года золотовалютные резервы России достигли рекордной суммы $199,8 млрд, а их доля в международных активах возросла до 31,5%. Инвестиции в золото в начале осени возросли на 5,8%, установив новый рекорд после предыдущего значения $188,8 млрд, зафиксированного месяцем ранее. Впрочем, не исключено, что и эту цифру придётся через некоторое время пересматривать, потому что в золотовалютных резервах нашей страны растут не только физические объёмы благородного металла — постоянно растёт и его стоимость. Причём иногда даже не очень понятно, каким образом именно эту цену считать: биржевые инструменты ценообразования тут довольно условны, на биржах физическое золото уже давно не торгуется.

Там торгуются бумаги, а «золотые сертификаты», как и прочие, Господи прости, фьючерсы, на биржах обеспечиваются — это давно уже секрет Полишинеля, который, в общем, вообще никто не скрывает, — не физическим товаром, а всё теми же долларами США.

Т.е. торгуемые за доллары бумаги долларами и обеспечиваются, остальное — чистое казино, и физическое золото тут совершеннейшим образом ни при чём. А выиграть у владельца казино невозможно по определению, сколько бы нам Голливуд об этом боевиков ни снимал.

Тут интереснее и важнее другое.

В последние годы в ожидании разворачивающегося глобального и системного экономического кризиса многие страны стали скупать именно физическое (оно же монетарное) золото. Помимо Российской Федерации, свои физические запасы активнее всего пополняют Китай, Турция, Польша и Индия. Но при этом именно Москва за последние десять лет сильнее других стран нарастила свои запасы слитков, в первую очередь за счёт собственной добычи (что удивительно, мы ухитряемся при этом золотом ещё и торговать — что поделаешь). А пока в физических объёмах больше всего драгоценного металла (8133,5 т) по-прежнему скоплено в США.

Среди европейских стран лидерство по этому показателю занимает Германия (3351,5 т), за ней следует Италия (2450 т) и Франция (2440 т).

Россия со своими запасами в мировом рейтинге, к сожалению, пока только на пятом месте (2335,9 т), что совсем неудивительно: ещё в «жирном» 2007 предкризисном году доля золота в российских резервах составляла всего (!) 2,1%.

Для сравнения: сейчас, повторимся, 31,5%.

Что же касается США, на которых у экономических либералов всего мира до сих пор принято равняться как на самую правильную экономику, то там, опять-таки чисто для справки, доля золота и вовсе составляет 72,4% от золотовалютных резервов страны.

Ну а сразу за нашей страной в «золотом» рейтинге следует Китай (2264,3 т), который, справедливости ради, прирастает золотыми слитками ещё быстрее, чем мы.

О чём это нам говорит. Ещё в начале весны 2024 года американская телекомпания CNBC приводила анализ Citi, в котором, по мнению практиков, определяются три ключевые причины, согласно которым цена золота в ближайшие полтора года может вырасти до рекордных $3 тыс. за унцию: это в первую очередь отказ ЦБ разных стран мира, прежде всего Глобального Юга, от доллара в пользу золота, который ускорился после заморозки резервов РФ. И тех же «недружественных США» китайцев, как и «дружественных», к примеру, арабов из Саудовской Аравии, да и всех остальных, тут вполне можно понять.

Вторая причина, о которой мы постоянно пишем здесь, на RТ, — это глобальная рецессия экономики, в которую наглухо отказываются верить многочисленные эксперты, но которая уже вынуждает ФРС США снижать процентные ставки. Что, безусловно, не может не привести к падению привлекательности американских облигаций, которые в текущих условиях банально перестают быть «тихой гаванью».

А привлекательность вложений в золото, соответственно, при этом только растёт.

Ну и наконец, уже давно ожидаемая всеми и фактически, судя по всему, неминуемая, но пока ещё официально не зафиксированная стагфляция на западных рынках. Т. е. ситуация, когда высокая инфляция сочетается с замедлением экономического роста.

В такие периоды инвесторы естественным образом уходят от более рискованных в защищённые активы, к которым относится золото как наиболее понятный и вполне себе традиционный актив.

Именно золото, а не какая-нибудь крипта, которая может служить удобным инструментом расчётов, но, как показывает последний летний кризис, если нужно, обваливается крупными игроками с Уолл-стрит просто в режиме щелчка.

Впрочем, есть ещё совсем уж конспирологические, но уже не кажущиеся абсолютно невероятными теории об «управляемом американском дефолте», но мы их пока оставим для более радикальных в воззрениях аналитиков. Вряд ли американские финансовые круги стали настолько, в отличие от американских политиков, нерациональны и безответственны, чтобы не понимать, что для проведения «управляемого дефолта» необходим соответствующий административный и силовой ресурс.

Которого у новой американской администрации просто по определению не будет.

Поэтому скупку золота российским ЦБ в текущих условиях можно только приветствовать: не нужно упускать возможности по делу похвалить отечественный Центробанк. И да, это результат, разумеется, промежуточный. Но положительную динамику видно в том числе и в чисто физических объёмах золотых слитков, хранящихся на территории нашей страны и недоступных для разного рода хищников.

Источник:

- Одиннадцатый удар товарища Сталина

- Плакаты СССР

- Москва в красках 30-годов

- Как немцы хотели захватить славян

- Золотодобыча в России

.jpg)

Но всё же.

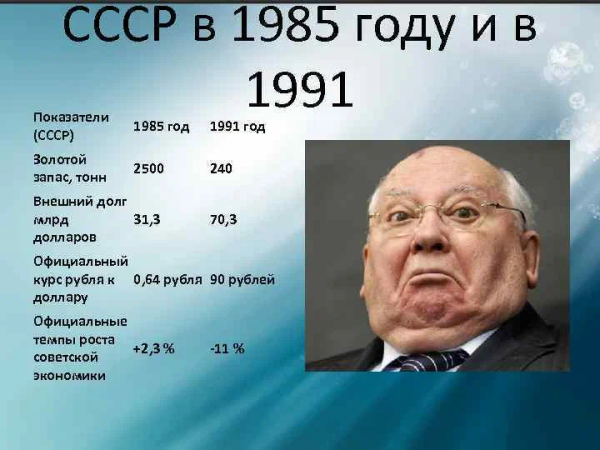

1) В итоге к приходу Михаила Горбачева Советский Союз утратил большую часть сталинского золотого запаса, усохшего к 1985 году до примерно 500 тонн.

2) На картинке с Горбачёвым золота в СССР в 1985 году было 2500 тонн.

.

Ну хоть как-то нужно в цифрах наводить порядок.... или ДВЕ ТЫСЯЧИ ТОНН ЗОЛОТА это сущие пустяки для Ваняток???? Или 500 тонн это примерно 2500???