1882

14

Небольшая подборка.

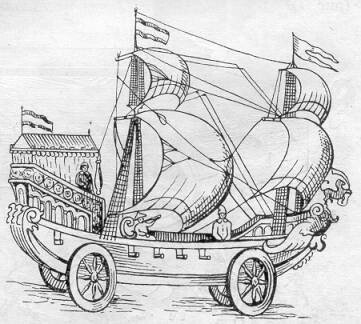

Илл. 16 – Миниатюра «Корабли на колесах» (конец 15 в., Радзивилловская летопись, Библиотека Академии наук, Санкт-Петербург)

На миниатюре изображены корабли Олега, поставленные им на колеса во время похода на Царьград (Константинополь) в 907 г.

На миниатюре изображены корабли Олега, поставленные им на колеса во время похода на Царьград (Константинополь) в 907 г.

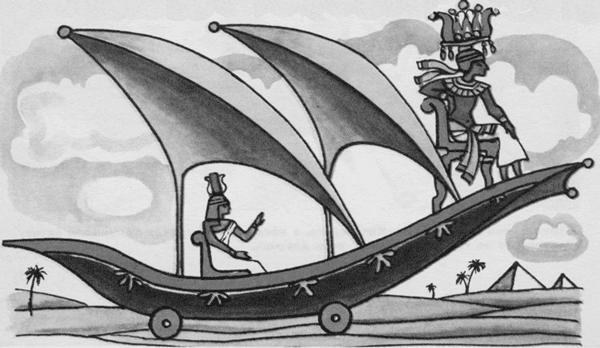

В 1935 году итальянской археологической экспедицией при раскопках храма Птолемея около местечка Лединет Мади был найден один из таких древних ветроходов. Из надписи, что удалось прочесть, следовало: построен колесный парусник по указанию египетского фараона Аменехмета III, жившего в 1849–1801 годах до новой эры.

То была небольшая легкая ладья, подобная многим плававшим по Нилу, но установленная на четырех колесах. Цветные паруса натягивались на две наклонные четырехметровые мачты. По современным расчетам, древний экипаж развивал скорость до 20 км/ч. Согласитесь, для тех времен вполне прилично.

То была небольшая легкая ладья, подобная многим плававшим по Нилу, но установленная на четырех колесах. Цветные паруса натягивались на две наклонные четырехметровые мачты. По современным расчетам, древний экипаж развивал скорость до 20 км/ч. Согласитесь, для тех времен вполне прилично.

×

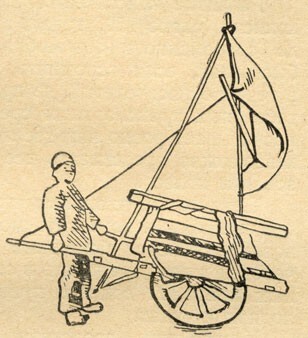

Китайская тачка с парусом

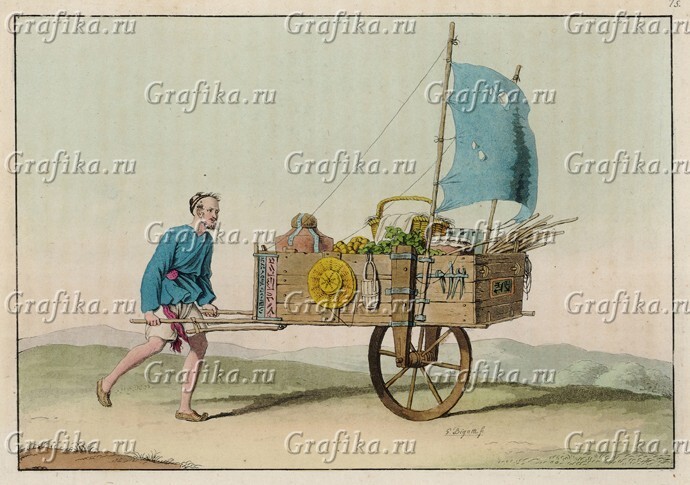

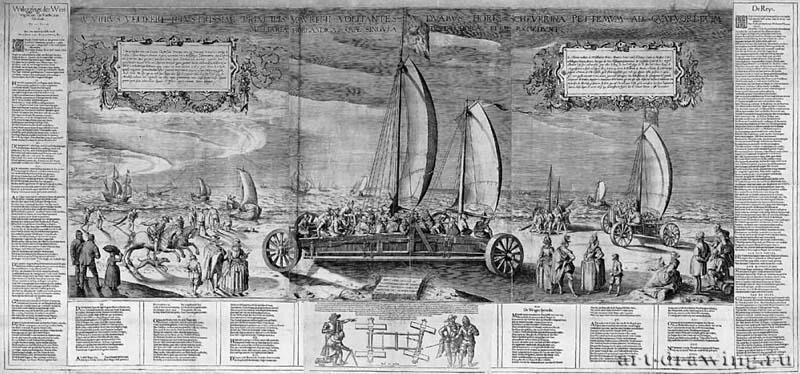

Равнинные морские берега Голландии и постоянные сильные ветры, дующие с моря, натолкнули голландского математика Симона Стевина на мысль использовать парус на суше.

Заручившись финансовой поддержкой и покровительством принца Оранского, Стевин в 1600 году построил сухопутный парусник, прозванный «гаагским чудом» . Несмотря на сопротивление церкви, посчитавшей изобретение «работой дьявола» (только покровительство важной особы спасло изобретателя от костра инквизиции) , Стевину удалось организовать регулярное сообщение на голландском побережье между городами Шевенингом и Петтеном, лежащими друг от друга на расстоянии 60 км. Повозки вмещали до 20 (28) пассажиров и развивали скорость около 24 - 30 км/ч - быстрее лошади.

Заручившись финансовой поддержкой и покровительством принца Оранского, Стевин в 1600 году построил сухопутный парусник, прозванный «гаагским чудом» . Несмотря на сопротивление церкви, посчитавшей изобретение «работой дьявола» (только покровительство важной особы спасло изобретателя от костра инквизиции) , Стевину удалось организовать регулярное сообщение на голландском побережье между городами Шевенингом и Петтеном, лежащими друг от друга на расстоянии 60 км. Повозки вмещали до 20 (28) пассажиров и развивали скорость около 24 - 30 км/ч - быстрее лошади.

Гербовая эмблема района Митино.

Эмблема состоит из двух частей: верхней и нижней.

В верхней части красного цвета расположено изображение старинной золотой ладьи под парусом на колесах. Речки, протекавшие по территории нынешнего района Митино, были надежными путями для торговых караванов. Через эти земли шел путь с Запада на Восток. Торговый люд селился на этих возвышенностях с древности, задолго до того, как появилась Москва. В устье Барышихи торговые караваны совершали восхождение в долину Клязьмы. Известно, что русские торговцы ставили "ладьи под парусом" на колеса и "волокли" их по водоразделу от одной реки до другой. Таким образом, в XIII-XIV веках здесь проходил сухопутный путь-волок между рекой Клязьмой и Москвой-рекой. Также историческим источником для изображения ладьи на гербе служит летописный рассказ о походе князя Олега на Константинополь, в котором говорится, что византийцы были поражены видом кораблей русичей, поставленных на колеса и с раскрытыми парусами двигавшихся по суше к стенам города.

В нижней же части на зеленом фоне расположено изображение дубового листа, имеющего золотой цвет, что отражает наличие старинной природной дубравы, располагавшейся у речки Барышихи, и соответствует топонимическим особенностям района: Дубравная улица, речка и улица Барышиха.

Эмблема состоит из двух частей: верхней и нижней.

В верхней части красного цвета расположено изображение старинной золотой ладьи под парусом на колесах. Речки, протекавшие по территории нынешнего района Митино, были надежными путями для торговых караванов. Через эти земли шел путь с Запада на Восток. Торговый люд селился на этих возвышенностях с древности, задолго до того, как появилась Москва. В устье Барышихи торговые караваны совершали восхождение в долину Клязьмы. Известно, что русские торговцы ставили "ладьи под парусом" на колеса и "волокли" их по водоразделу от одной реки до другой. Таким образом, в XIII-XIV веках здесь проходил сухопутный путь-волок между рекой Клязьмой и Москвой-рекой. Также историческим источником для изображения ладьи на гербе служит летописный рассказ о походе князя Олега на Константинополь, в котором говорится, что византийцы были поражены видом кораблей русичей, поставленных на колеса и с раскрытыми парусами двигавшихся по суше к стенам города.

В нижней же части на зеленом фоне расположено изображение дубового листа, имеющего золотой цвет, что отражает наличие старинной природной дубравы, располагавшейся у речки Барышихи, и соответствует топонимическим особенностям района: Дубравная улица, речка и улица Барышиха.

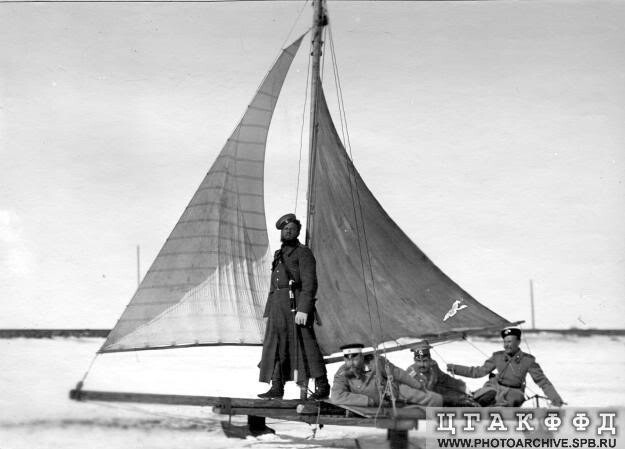

Из современного

Еще крутые истории!

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей

реклама