1258

36

Приятно вспомнить своё детство..когда троллейбусы были большими.).. а сейчас увидел какие там низкие потолки и какие они всё таки маленькие.))

Музей пока располагает экспозицией из семи троллейбусов и более двух десятков трамвайных вагонов,всё расположено в одном боксе №1 трамвайного депо.

Музей пока располагает экспозицией из семи троллейбусов и более двух десятков трамвайных вагонов,всё расположено в одном боксе №1 трамвайного депо.

Музей городского электрического транспорта расположился на территории трамвайного парка на Васильевском острове (бывшего трампарка им. Леонова). Экспонаты музея занимают трамвайное депо, построенное в 1906-1908 годах в архитектурном стиле модерн по проекту архитектора А.А. Ламагина. оф.сайт

История музея

...информация с оф.сайта... "Идея собрать воедино сохранившуюся технику, которая работала в нашем городе в разные годы, впервые возникла 18 марта 1979 года. В тот день последняя "Американка" (так ленинградцы называли поезд из вагонов ЛМ/ЛП-33 образца 1933 года) совершила прощальный рейс и была сохранена для будущего музея..

×

Экспозиция музея

Троллейбусы ЯТБ-1 Эксплуатировались в Ленинграде с 1936 по 1959 гг.

Эксплуатировались в Ленинграде с 1936 по 1959 гг.

Троллейбусы марки ЯТБ-1 одни из первых открывали троллейбусное движение в Ленинграде 21 октября 1936 года. Интересно, что с момента своего появления в городе троллейбусы сразу получили статус транспорта повышенной комфортности. Системы отопления, мягкие сиденья, уютные шторы на окнах стали визитной карточкой нового вида транспорта того времени. Кроме того, в троллейбусах была предусмотрена строго ограниченная пассажировместимость - не больше 50 человек. Кстати, с 24 апреля 1937 года в Ленинграде было введено ночное движение троллейбусов. Они работали до 3 часов 30 минут, причем интервал движения не превышал 10 минут. До начала 90-х считалось, что все ЯТБ-1 безвозвратно утрачены. Пока в 1996 году на дачном участке под Зеленогорском реставраторы Музея городского электрического транспорта не обнаружили сарай, построенный из деревянного кузова уникального троллейбуса. Спустя долгие годы кропотливой реставрации, ЯТБ-1 получил вторую жизнь и стал частью экспозиции музея. Сегодня это единственная такая машина, сохранившаяся в мире.

Троллейбусы марки ЯТБ-1 одни из первых открывали троллейбусное движение в Ленинграде 21 октября 1936 года. Интересно, что с момента своего появления в городе троллейбусы сразу получили статус транспорта повышенной комфортности. Системы отопления, мягкие сиденья, уютные шторы на окнах стали визитной карточкой нового вида транспорта того времени. Кроме того, в троллейбусах была предусмотрена строго ограниченная пассажировместимость - не больше 50 человек. Кстати, с 24 апреля 1937 года в Ленинграде было введено ночное движение троллейбусов. Они работали до 3 часов 30 минут, причем интервал движения не превышал 10 минут. До начала 90-х считалось, что все ЯТБ-1 безвозвратно утрачены. Пока в 1996 году на дачном участке под Зеленогорском реставраторы Музея городского электрического транспорта не обнаружили сарай, построенный из деревянного кузова уникального троллейбуса. Спустя долгие годы кропотливой реставрации, ЯТБ-1 получил вторую жизнь и стал частью экспозиции музея. Сегодня это единственная такая машина, сохранившаяся в мире.

МТБ-82 Эксплуатировались в Ленинграде с 1946 по 1974 гг.

«Я в синий троллейбус сажусь на ходу, в последний, в случайный»… Благодаря творчеству Булата Окуджавы МТБ-82 получил своё знаменитое имя, а «Синий троллейбус» стал символом целой эпохи. Выходили они с Тушинского авиационного завода № 82 с 1946 по 1951 годы. Кстати, именно на этом легендарном заводе позднее будет собран космический корабль «Буран». Стоит отметить, что МТБ-82 был первой послевоенной моделью советских троллейбусов, выпускавшейся в промышленных масштабах. И впервые несущие конструкции кузова стали изготавливать целиком из металла, у довоенных машин они были деревянными. Дизайн МТБ-82 был позаимствован у американских автобусов «General Motors» 40-х годов. Любопытно, что по правилам проехать в «Синем троллейбусе» одновременно могли не более 65 человек: количество пассажиров было строго регламентировано. Предполагалось, что за соблюдением заведённого порядка будет следить кондуктор и даже зажигать у задней двери специальную лампочку, сигнализирующую о том, что мест нет. Однако долго ждать следующего троллейбуса пассажирам не приходилось: интервал движения в то время составлял 3-4 минуты, и все равно троллейбусы не пустовали. С 1951 года производство МТБ-82 было передано на завод им. Урицкого в город Энгельс.

Музейный троллейбус МТБ-82 работал на городских маршрутах до 1967 года. Затем машину списали, и несколько десятилетий МТБ-82 использовался в качестве дачного сарая в поселке Удальцово на берегу Ладожского озера. В 2004 году машину обнаружили энтузиасты, после чего в музее редкой находке дали вторую жизнь.

Музейный троллейбус МТБ-82 работал на городских маршрутах до 1967 года. Затем машину списали, и несколько десятилетий МТБ-82 использовался в качестве дачного сарая в поселке Удальцово на берегу Ладожского озера. В 2004 году машину обнаружили энтузиасты, после чего в музее редкой находке дали вторую жизнь.

ЗиУ-5 Эксплуатировались в Ленинграде с 1959 по 1989 гг.

Троллейбусы ЗиУ-5, которые с 1959 года выпускались на заводе им. Урицкого, были первой троллейбусной разработкой этого производителя. С начала производства сразу несколько модификаций этих машин сменили друг друга на конвейере. Их отличает упрощенный дизайн салона. Так, с задней площадки исчез привычный диванчик, освобождая место для большего числа пассажиров и багажа. Зато троллейбусы из Энгельса — уже гораздо вместительнее своих предшественников: проехать в них могут от 96 до 120 человек одновременно в зависимости от модификации. На тот момент ЗиУ-5 обладал такой разгонной динамикой, что мог конкурировать с легковыми автомобилями. Всего таких троллейбусов было выпущено около 16 000 экземпляров.

ЗИС-154

ЗИС-154 — советский автобус, ставший одним из первых послевоенных серий автобусов ЗИС. Городская 9,5-метровая модель ЗИС-154 вместимостью 60 пассажиров (34 места для сидения), выпускалась в 1946—1950 годах. Всего было изготовлено 1165 экземпляров.

Конструкция данного автобуса была передовой для советского автопрома: первый советский серийный цельнометаллический несущий кузов вагонного типа[1]. После войны советские крупные города остро нуждались во вместительных и современных автобусах. Аналогичный и унифицированный по многим позициям кузов, имеют троллейбус МТБ-82 и трамвай МТВ-82. Кузов имел пассажирскую дверь в переднем свесе и двигатель в задней части кузова, пневмопривод дверей, регулируемое по трём направлениям водительское сиденье. Двухтактный 112-сильный дизель ЯАЗ-204Д с электротрансмиссией, позволял автобусу полной массой около 12 тонн разгоняться до 65 км/ч.

Конструкция данного автобуса была передовой для советского автопрома: первый советский серийный цельнометаллический несущий кузов вагонного типа[1]. После войны советские крупные города остро нуждались во вместительных и современных автобусах. Аналогичный и унифицированный по многим позициям кузов, имеют троллейбус МТБ-82 и трамвай МТВ-82. Кузов имел пассажирскую дверь в переднем свесе и двигатель в задней части кузова, пневмопривод дверей, регулируемое по трём направлениям водительское сиденье. Двухтактный 112-сильный дизель ЯАЗ-204Д с электротрансмиссией, позволял автобусу полной массой около 12 тонн разгоняться до 65 км/ч.

ЗИЛ-130

Этот экспонат Studebaker(Студебеккер) пока на реставрации... Доступ ограничен.

Этот тоже на реставрации. Доступ ограничен.

Конка Эксплуатировалась в Санкт-Петербурге и Петрограде с 1863 до 1917 гг.

В 60–е годы XIX века на смену омнибусу повсеместно приходит новый вид транспорта — пассажирские коночные экипажи, которые стали ходить по рельсам. Тяжелые вагоны конки, зачастую и двухэтажные (с империалом), тянули две, а то и одна лошадь. Однако их сил не хватало, чтобы поднимать вагон на мосты. Поэтому перед переправами были организованы стоянки резервных тяжеловозов, и чтобы конка смогла переехать высокий мост, к ней припрягали третью лошадь. Хотя скорость транспорта при этом все равно оставалась небольшой – максимум 8 км/ч. Переезд через мост мог занимать до 50 минут. Из-за этой особенности над «бабушкой трамвая» подшучивали: «Конка, конка, догони цыпленка». Копия вагона конки для Музея городского электрического транспорта построена на базе грузовой платформы 30-х годов на Петербургском трамвайно-механическом заводе. Свой номер вагон получил неслучайно: именно конка №114 стала первым в мире электрическим трамваем, запущенным 22 августа 1880 года инженером Фёдором Аполлоновичем Пироцким в Петербурге.

Омнибус

Первый общественный транспорт в Петербурге учрежден в 1830 году, это был омнибус — запряженная лошадьми вместительная карета на 10–16 человек. Омнибус (в переводе с латинского «для всех») был рассчитан на пассажиров, не имеющих возможности воспользоваться услугами частных извозчиков. Считается, что первый в мире омнибус появился в Нанте (Франция) в 1826 году. Однако правильнее будет сказать, что в этом французском городе впервые стали использовать слово «омнибус». По свидетельствам Блеза Паскаля, многоместные пассажирские экипажи поехали по Парижу ещё при Людовике XIV, в 1662 году .

Первые петербургские омнибусы представляли собой сезонный транспорт, который в теплое время года за скромную плату доставлял пассажиров от Казанского моста к Крестовскому острову или Старой деревне.

Спустя 17 лет в городе было открыто несколько маршрутов омнибусов, предназначенных для передвижения непосредственно по улицам Петербурга. В зависимости от маршрута кареты окрашивали в различные цвета: малиновые ходили от Дегтярной улицы на Петербургскую (ныне Петроградскую сторону), синие – от Бассейной улицы (ныне улица Некрасова) до Покровской площади (ныне площадь Тургенева). С ростом пассажиропотока потребовались кареты большей вместимости. Тогда было решено устроить на крыше «второй этаж», который называли империалом, но даже двухэтажные омнибусы были постоянно переполнены.

Первые петербургские омнибусы представляли собой сезонный транспорт, который в теплое время года за скромную плату доставлял пассажиров от Казанского моста к Крестовскому острову или Старой деревне.

Спустя 17 лет в городе было открыто несколько маршрутов омнибусов, предназначенных для передвижения непосредственно по улицам Петербурга. В зависимости от маршрута кареты окрашивали в различные цвета: малиновые ходили от Дегтярной улицы на Петербургскую (ныне Петроградскую сторону), синие – от Бассейной улицы (ныне улица Некрасова) до Покровской площади (ныне площадь Тургенева). С ростом пассажиропотока потребовались кареты большей вместимости. Тогда было решено устроить на крыше «второй этаж», который называли империалом, но даже двухэтажные омнибусы были постоянно переполнены.

Трамвайное движение в петербурге открылось 29 сентября 1907 года. Первый маршрут соединил Главный штаб с 8-й линией Васильевского острова

Трамваи

Brush

Эксплуатировались в Петербурге с 1907 до начала 30-х гг.

МС

Эксплуатировались в Ленинграде с 1927 по 1968 гг.

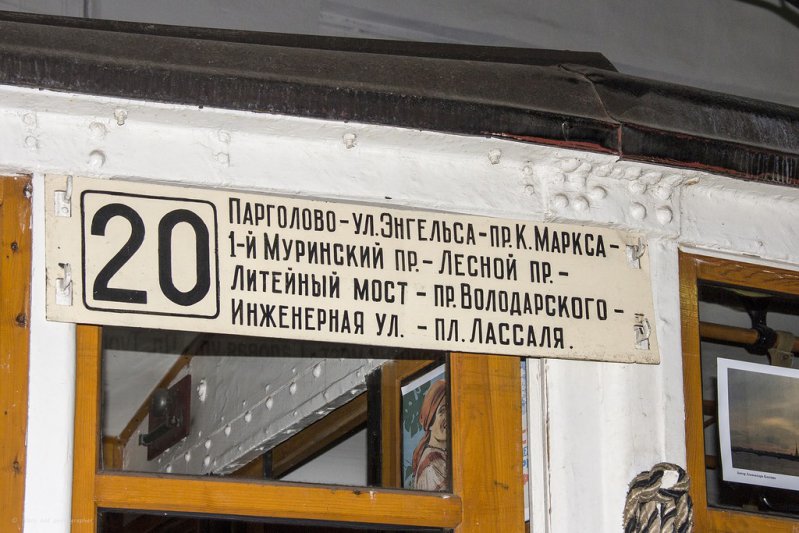

ЛМ-33

Эксплуатировались в Ленинграде с 1933 по 1979 гг.

ЛМ+ЛП-47

Эксплуатировались в Ленинграде с 1947 до середины 70-х гг.

ЛМ-57

Эксплуатировались в Ленинграде с 1958 по 1986 гг.

ЛМ-68

Эксплуатировались в Ленинграде с 1968 до середины 80-х гг.

Эксплуатировались в Петербурге с 1907 до начала 30-х гг.

МС

Эксплуатировались в Ленинграде с 1927 по 1968 гг.

ЛМ-33

Эксплуатировались в Ленинграде с 1933 по 1979 гг.

ЛМ+ЛП-47

Эксплуатировались в Ленинграде с 1947 до середины 70-х гг.

ЛМ-57

Эксплуатировались в Ленинграде с 1958 по 1986 гг.

ЛМ-68

Эксплуатировались в Ленинграде с 1968 до середины 80-х гг.

Источник:

Ссылки по теме:

- Автомобили, пострадавшие от падения сосулек в Санкт-Петербурге

- Музей электротранспорта в Санкт-Петербург

- Красивые фотографии общественного электротранспорта

- Петербургский трамвай

- 4 музея в СНГ, где можно увидеть первые троллейбусы

реклама