23879

8

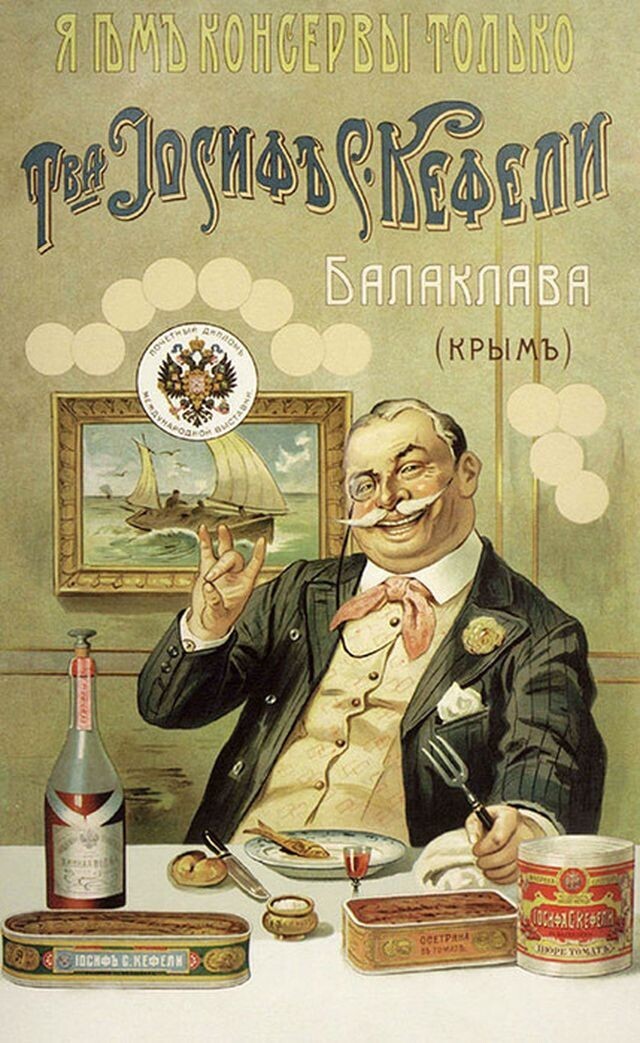

Одна из легенд гласит, что тушенка в нашей стране появилась только в годы Второй мировой войны, когда мясо в жестяных банках стало поставляться в СССР в качестве гуманитарной помощи от американских союзников. На деле же вся история легендарной тушенки в России развивалась не совсем так, точнее совсем не так.

Первый консервный завод появился в России в далеком 1870 году, а привычной пищей для российских солдат пресловутое «мясо в банках» стало еще во времена Первой мировой войны. Но как бы то ни было, интересно проследить всю историю этого знакового для большинства наших сограждан продукта. Ведь одно слово «тушенка» сегодня вызывает ностальгические воспоминания у всех, кто ходил в поход, служил в армии или просто жил в советское время.

Первые консервы, как известно, появились во Франции в начале 19 века благодаря гению механика Питера Дюрана, придумавшего банки из пищевой жести. Само собой, отличие от современных образцов было разительным, ведь изготавливались те банки вручную и имели неудобную крышку. Уже с 1826 года английская армия включила консервы в рацион своих солдат, после того, как их государство приобрело патент, и производство консервов заработало на полную мощь. Правда для открытия банки солдатам тогда недостаточно было ножа — в ход шли молоток и долото.

×

Наше государство тоже присматривалось к интересному способу консервации пищи для армии. Однако в течение нескольких десятилетий мясо в жестяных банках в России не приживалось. После серии испытаний купленного на западе продукта на заключенных и студентах тушенке все-таки был дан зеленый свет, и в 1870 году в нашей стране появился первый консервный завод.

Фразой «Belle Epoque» («Прекрасная эпоха») в европейской истории — прежде всего французской и бельгийской — обозначают эпоху последних десятилетий 19 века и до начала Первой мировой войны. На эти же годы пришелся и расцвет тушенки — к началу 20 века консервирование успело стать традиционным способом заготовки продуктов. Но если 1914 год ознаменовал конец «Прекрасной эпохи», то для тушенки он стал настоящим звездным часом. Главным заказчиком консервных заводов в годы войны была армия. В Петербурге, к примеру, выпускали пять видов консервов — рагу, кашу, мясо с горохом, гороховую похлебку и жареную говядину (или баранину) — которыми питались в том числе и солдаты.

В 1915 году русской армии ограниченными партиями начали поставлять так называемую «саморазогревающуюся тушенку». Днище банки поворачивалось, чем приводило в соприкосновение негашеную известь с водой, и в результате реакции получалась подогретое блюдо, причем без всякого дыма, что в военных условиях было критически важно. Это изобретение русского инженера Евгения Федорова после Первой мировой, к сожалению, было забыто в нашей стране, зато сильно впечатлило немцев, к следующей войне успевших наладить серийное производство.

Впрочем, ко Второй мировой приличные запасы тушенки были созданы и в СССР, но армейские склады и базы Госрезерва, где эти запасы находились, располагались главным образом в западной части СССР и по большей части были захвачены немцами. Оставшиеся запасы были исчерпаны к 1943 году. После этого тушенка, которую ели советские солдаты, стала американской. По ленд-лизу — госпрограмме, по которой США передавало своим союзникам боеприпасы, технику, продовольствие и сырье — американцы поставляли в СССР тушенку и другие продукты, дававшие весомые дополнительные калории советским солдатам.

Про послевоенное время существует одна легенда. В 1966 году во Всесоюзный НИИ консервной промышленности зашёл пожилой мужчина и поставил на стол банку консервов с надписью «Петропавловский консервный завод. Мясо тушёное. 1916 год». Владелец этой банки, получил ее на фронте еще во время Первой мировой войны. Проведенные учеными анализ и дегустация показали, что тушёное мясо отлично сохранилось, несмотря на 50 лет нахождения в банке. Собственно, сворачивать производство тушенки в то время никто и не собирался, просто в очередной раз этот продукт подтвердил свое главное свойство — устойчивость к многолетнему хранению.

В послевоенном СССР тушенка, как и многое другое, была дефицитным продуктом. Производство контролировалось, а продукция в первую очередь шла на нужны армии и других объектов ВПК. Когда ее срок годности — от трех до шести лет — подходил к концу, тушенка поступала в свободную продажу, откуда нещадно расхватывалась рядовыми потребителями. Благосостояние семьи тогда нередко определялось наличием в дальнем углу шкафа неприкосновенного запаса, состоящего из сгущенки, тушенки, шпротов и растворимого кофе. Получить эти категории продуктов можно было либо по талонам, либо по спецзаказам для особо привилегированных слоев населения.

После падения СССР одни предприниматели начали распродавать тушенку с армейских складов, другие занялись производством и выпуском новой продукции. Так как стандарты и контроль качества во многом оказались сильно размытыми, то под названиями типа «Тушенка армейская» или «Тушенка домашняя» российский потребитель теперь может обнаружить все что угодно. Даже фраза «Изготовлена по ГОСТ» не гарантирует качество продукта — сам ГОСТ никто не отменял, но за его несоблюдение производитель не несет серьезной ответственности. Так что при выборе тушенки сегодня стоит обращать внимание на высший сорт, полностью натуральный состав и отзывы о продукте. В остальном же тушенка остается незаменимым продуктом в условиях, когда приготовление или долгое хранение свежего мяса невозможно.

Источник:

Еще крутые истории!

- Завидуйте молча: 17-летний парень бросил все ради женщины с четырьмя детьми

- Женщина 10 лет ничего не покупает, потому что полностью отказалась от денег

- Британка сделала ринопластику и бросила мужа, решив, что теперь «слишком хороша для него»

- В Бразилии дворник нашел новорожденную в мусорке и решил удочерить её

- 14 сильных фотографий, которые рассказывают об истории человечества

"Когда ее срок годности — от трех до шести лет — подходил к концу, тушенка поступала в свободную продажу, откуда нещадно расхватывалась рядовыми потребителями." --- ты явно что то куришь, либо тебе лет пятнадцать.

- Алло, это пожарная часть, -

- Да -

- Ну тогда пожарьте мне курицу, -

- Мы не жарим, мы тушим -

- Ну тогда потушите -

В романе Герберта Уэллса "Война в воздухе", вышедшем в 1908 году, саморазогревающиеся консервы упоминаются как общеизвестная часть быта 1910-х годов.

Ну и остальная "историческая справка" имеет мало общего с нашим миром. Например, даже не упомянут изобретатель консервов Николя Аппер!

научная экспедиция на полуостров Таймыр.

"…Здесь я велел зарыть ящик с 48 банками консервированных щей, запаянный жестяной ящик с 6 кг сухарей, запаянный жестяной ящик с 6 кг овсянки, запаянный ящик, содержащий около 1,6 кг сахару, 4 кг шоколада, 7 плиток и 1 кирпичник чаю. Яма была… обозначена деревянным крестом."

Эту запись, датированную 9 сентября 1900 года, сделал в своем дневнике русский полярный исследователь Эдуард Васильевич Толль, закладывая в вечную мерзлоту полуострова Таймыр продуктовый склад, которым сам не воспользовался.

Век спустя, летом 2004 г., совместная экспедиция Федерального агентства по государственным резервам, Российской академии сельскохозяйственных наук и Клуба "Приключение", при информационной поддержке "Российской газеты" и журнала "Вокруг Света", отправилась к кладу, сохранившемуся на побережье Карского моря.

История вопроса

В 1900-1902 годах вдоль северных берегов России на шхуне "Заря" шла Русская Полярная экспедиция, снаряженная Российской Академией наук. Экспедицию возглавил выдающийся ученый Эдуард Васильевич Толль.

Зима застала "Зарю" у западного побережья Таймыра, у полуострова Заря, у мыса, который в дальнейшем получил название мыс Депо.

Э.В.Толль, главной задачей которого был поиск новых земель, в частности, Земли Санникова, для обеспечения своих зимних исследовательских маршрутов, заложил ряд продовольственных складов, одним из которых не воспользовался. Совершая героический переход с острова Беннетта на остров Новая Сибирь, руководитель экспедиции погиб.

В 1909 году в Германии были изданы дневники Э.В.Толля, в 1959 году их перевод был опубликован в СССР под названием "Плавание на яхте "Заря".

В 1973 г. на Таймырском полуострове работали три отряда полярной научно-спортивной экспедиции "Комсомольской правды". Один из отрядов, которым руководил Юрий Ильич Хмелевский, вел целенаправленный поиск депо Толля. Склад продуктов был найден. В Москву члены экспедиции привезли кубический жестяной ящик, поднятый из вечной мерзлоты, в котором оказалось 6 кг геркулеса. Проведенные исследования показали, что, несмотря на "возраст" в 73 года, крупа отлично сохранилась. К находке на Таймыре проявили большой интерес пищевики и специалисты по длительному хранению продуктов.

В 1974 г. была организована научно-исследовательская экспедиция Минпищепрома СССР и "Комсомольской правды". Частично продукты, изготовленные в 1900 году, были вывезены, а частично оставлены для дальнейшего хранения до 1980, 2000, 2050 годов. Продолжая "эксперимент", невольно начатый Толлем, часть склада была оставлена на бессрочное хранение. Вместе с "историческими находками" на глубину 1,5 метра были заложены образцы продуктов, изготовленных в 1974 г.

В 1980 г. специалисты, ученые и участники полярной экспедиции "Комсомольской правды" по плану продолжили работы на мысе Депо.