15571

12

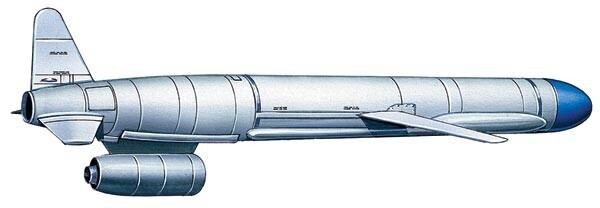

Х-55 - дозвуковая малогабаритная стратегическая крылатая ракета, совершающая полет с огибанием рельефа местности на малой высоте, предназначена для использования против важных стратегических обьектов противника с заранее разведанными координатами.

Ракета разработана в НПО "Радуга" под руководством генерального конструктора И.С.Селезнёва в соответствии с постановлением СМ СССР от 8 декабря 1976г. Проектирование новой ракеты сопровождалось решением массы проблем. Большая дальность полета и малозаметность, требовали высокого аэродинамического качества при минимальной массе и большого запаса топлива при экономичной силовой установке. При требуемом числе ракет их размещение на носителе диктовало предельно компактные формы и делало необходимым складывание практически всех выступающих агрегатов - от крыла и оперения до двигателя и законцовки фюзеляжа. В результате был создан оригинальный летательный аппарат со складывающимися крылом и оперением, а также с двухконтурным турбореактивным двигателем, размещающимся внутри фюзеляжа и выдвигаемым вниз перед отцепкой ракеты от самолета.

В 1983 году за создание и освоение производства Х-55 большая группа работников МКБ "Радуга" и Дубнинского машиностроительного заводе удостоена Ленинской и Государственной премий.

В марте 1978г. было начато развертывание производства Х-55 на Харьковском авиапромышленном объединении (ХАПО). Первая серийная ракета, изготовленная на ХАПО, была передана заказчику 14 декабря 1980г.

Носителями КР Х-55 являются самолеты стратегической авиации - Ту-95МС и Ту-160. Самолеты Ту-95МС отличаются измененной кабиной экипажа, переделанным грузоотсеком, установкой более мощных двигателей НК-12МП, измененной электросистемой, новой РЛС «Обзор-МС», аппаратурой РЭБ и связи. Экипаж Ту-95МС сократился до семи человек. В состав экипажа ввели новую должность штурмана-оператора, отвечавшего за подготовку и пуск ракет.

Испытания Х-55 проходили весьма интенсивно, чему способствовала тщательная предварительная отработка системы управления на моделирующих стендах НИИАС. В ходе первого этапа испытаний провели 12 пусков, лишь один из которых завершился неудачей из-за отказа генератора энергосистемы и потери ракеты. Помимо собственно ракет, доводилась система управления оружием, с борта носителя осуществлявшая ввод полетного задания и выставку гироинерциальных платформ ракеты - точнейшую привязку к положению и ориентации в пространстве для начала автономного полета.

Первый пуск серийной Х-55 был произведен 23 февраля 1981 года. 3 сентября 1981 года произвели зачетный пуск с первой серийной машины Ту-95МС №1. В марте следующего года к нему присоединился второй самолет, прибывший на базу НИИ ВВС в Ахтубинск для продолжения госиспытаний.

В марте 1978г. было начато развертывание производства Х-55 на Харьковском авиапромышленном объединении (ХАПО). Первая серийная ракета, изготовленная на ХАПО, была передана заказчику 14 декабря 1980г.

Носителями КР Х-55 являются самолеты стратегической авиации - Ту-95МС и Ту-160. Самолеты Ту-95МС отличаются измененной кабиной экипажа, переделанным грузоотсеком, установкой более мощных двигателей НК-12МП, измененной электросистемой, новой РЛС «Обзор-МС», аппаратурой РЭБ и связи. Экипаж Ту-95МС сократился до семи человек. В состав экипажа ввели новую должность штурмана-оператора, отвечавшего за подготовку и пуск ракет.

Испытания Х-55 проходили весьма интенсивно, чему способствовала тщательная предварительная отработка системы управления на моделирующих стендах НИИАС. В ходе первого этапа испытаний провели 12 пусков, лишь один из которых завершился неудачей из-за отказа генератора энергосистемы и потери ракеты. Помимо собственно ракет, доводилась система управления оружием, с борта носителя осуществлявшая ввод полетного задания и выставку гироинерциальных платформ ракеты - точнейшую привязку к положению и ориентации в пространстве для начала автономного полета.

Первый пуск серийной Х-55 был произведен 23 февраля 1981 года. 3 сентября 1981 года произвели зачетный пуск с первой серийной машины Ту-95МС №1. В марте следующего года к нему присоединился второй самолет, прибывший на базу НИИ ВВС в Ахтубинск для продолжения госиспытаний.

×

Предусмотренная возможность оснащения самолета подкрыльевыми подвесками привела к выпуску двух вариантов: Ту-95МС-6, несшего шесть Х-55 в грузоотсеке на многопозиционной катапультной установке МКУ-6-5 и Ту-95МС-16, дополнительно вооруженного еще десятью ракетами - по две на внутренних подкрыльевых катапультных установках АКУ-2 у фюзеляжа и по три - на внешних установках АКУ-3, размещенных между двигателями. Катапультирование ракет, выбрасывавшее их на достаточное расстояние от самолета и возмущенного воздушного потока вокруг него, осуществлялось пневматическим толкателем, их обратная уборка - гидравликой. После пуска барабан МКУ проворачивался, подавая в стартовое положение следующую ракету.

Модернизация Ту-95МС была задана правительственным постановлением в июне 1983 года. Аппаратуру подготовки и пуска, стоявшую на серийных самолетах, заменила более современная, унифицированная с используемой на Ту-160 и обеспечивавшая работу с большим числом ракет. Кормовую пушечную установку с двумя АМ-23 заменили на новую УКУ-9К-502-2 со спаренными ГШ-23, установлены были новые средства связи и РЭБ. С 1986 года начался выпуск модернизированных самолетов. Всего до 1991 года ВВС получили 27 самолетов Ту-95МС-6 и 56 Ту-95МС-16 (количество приведено по данным договора СНВ-1), еще несколько машин успели сдать заказчику в течение следующего года.

Испытательные пуски Х-55 выполнялись практически во всем диапазоне полетных режимов носителя с высот от 200 м до 10 км. Запуск двигателя выполнялся достаточно надежно, скорость на маршруте, регулируемая в зависимости от снижения веса при выработке топлива, выдерживалась в диапазоне 720 ... 830 км/ч. При заданной величине КВО, в ряде пусков удавалось достичь примечательных результатов с попаданием в цель с минимальным отклонением, что давало основания характеризовать Х-55 в отчетных документах как «сверхточную». На испытаниях была достигнута и намеченная дальность пуска в 2500 км.

Модернизация Ту-95МС была задана правительственным постановлением в июне 1983 года. Аппаратуру подготовки и пуска, стоявшую на серийных самолетах, заменила более современная, унифицированная с используемой на Ту-160 и обеспечивавшая работу с большим числом ракет. Кормовую пушечную установку с двумя АМ-23 заменили на новую УКУ-9К-502-2 со спаренными ГШ-23, установлены были новые средства связи и РЭБ. С 1986 года начался выпуск модернизированных самолетов. Всего до 1991 года ВВС получили 27 самолетов Ту-95МС-6 и 56 Ту-95МС-16 (количество приведено по данным договора СНВ-1), еще несколько машин успели сдать заказчику в течение следующего года.

Испытательные пуски Х-55 выполнялись практически во всем диапазоне полетных режимов носителя с высот от 200 м до 10 км. Запуск двигателя выполнялся достаточно надежно, скорость на маршруте, регулируемая в зависимости от снижения веса при выработке топлива, выдерживалась в диапазоне 720 ... 830 км/ч. При заданной величине КВО, в ряде пусков удавалось достичь примечательных результатов с попаданием в цель с минимальным отклонением, что давало основания характеризовать Х-55 в отчетных документах как «сверхточную». На испытаниях была достигнута и намеченная дальность пуска в 2500 км.

31 декабря 1983 года ракетный комплекс воздушного базирования, включавший самолет-носитель Ту-95МС и крылатые ракеты Х-55, был официально принят на вооружение. Коллективам МКБ «Радуга» во главе с И.С.Селезневым и ХАПО за создание Х-55 были присуждены Ленинская и пять Государственных премий, 1500 работников завода удостоены правительственных наград.

В 1986 году производство Х-55 было передано на Кировский машиностроительный завод. Производство агрегатов Х-55 было развернуто также на Смоленском авиазаводе. Развивая удачную конструкцию МКБ "Радуга" разработало в дальнейшем ряд модификаций базовой Х-55 (изделие 120), среди которых можно отметить Х-55СМ с увеличенной дальностью (принята на вооружение в 1987 году) и Х-555 с неядерной боевой частью и улучшенной системой наведения.

На западе ракета Х-55 получила обозначение AS-15 "Kent".

В 1986 году производство Х-55 было передано на Кировский машиностроительный завод. Производство агрегатов Х-55 было развернуто также на Смоленском авиазаводе. Развивая удачную конструкцию МКБ "Радуга" разработало в дальнейшем ряд модификаций базовой Х-55 (изделие 120), среди которых можно отметить Х-55СМ с увеличенной дальностью (принята на вооружение в 1987 году) и Х-555 с неядерной боевой частью и улучшенной системой наведения.

На западе ракета Х-55 получила обозначение AS-15 "Kent".

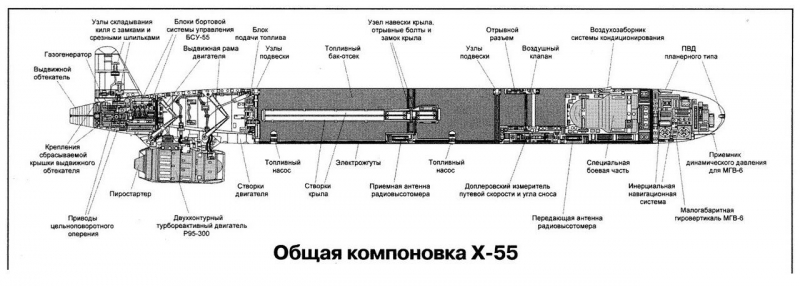

Х-55 выполнена по нормальной аэродинамической схеме с прямым крылом относительно большого удлинения. (см. проекции сбоку, сверху, снизу) Оперение цельноповоротное. В транспортном положении крыло и мотогондола убираются в фюзеляж, а оперение складывается (см.компоновочную схему).

Двухконтурный одновальный турбореактивный двигатель Р-95-300 (см. фото) с кольцевой камерой сгорания, разработанный под руководством гл.конструктора О.Н.Фаворского, расположен на выдвижном подфюзеляжном пилоне. Компрессор низкого давления — двухступенчатый вентилятор, компрессор высокого давления — семиступенчатый осевой компрессор. Маслосистема автономная. Р95-300 развивает статическую взлетную тягу 300..350 кгс, обладая поперечным размером в 315мм и длиной 850мм. При собственной массе 95кг весовая отдача Р-95-300 составляет 3.68кгс/кг - на уровне ТРД современных боевых самолетов. Осевой компрессор Р95-300 со степенью двухконтурности, равной 2, обеспечил степень сжатия 8,5. Удельный расход воздуха составляет лишь 0,785 кг/кгс х ч - значительно меньше, чем аналогичный параметр ТРД и ДТРД боевых самолетов (у Р-95Ш - 0,86 кг/кгс х ч, у НК-22 -0,96 кг/кгс х ч). Р-95-300 создавался с учетом достаточно широкого полетного диапазона, свойственного крылатым ракетам, с возможностью маневра по высоте и скорости. Запуск двигателя осуществляется пиростартером, размещённым в хвостовом коке ротора. В полёте при выпуске мотогондолы для снижения сопротивления происходит удлинение хвостового кока фюзеляжа (кок выдвигается при помощи пружины, удерживаемой в натянутом состоянии нихромовой проволокой, которая пережигается электрическим импульсом). Для выполнения полетной программы и регулирования Р-95-300 оборудован современной автоматической электронно-гидромеханической системой управления и встроенным электрическим генератором мощностью 4кВт. Помимо обычных сортов топлива (авиационного керосина Т-1, ТС-1 и других) для Р-95-300 было разработано специальное синтетическое боевое топливо Т-10 - децилин. Т-10 - высококалорийное и токсичное соединение, именно с этим топливом достигались максимальные характеристики ракеты. Особенностью Т-10 является его высокая текучесть, требующая особо тщательной герметизации и уплотнения всей топливной системы ракеты.

Поскольку полет ракеты на дальность продолжался несколько часов, обычные аккумуляторные источники энергообеспечения не обеспечивали столь продолжительную работу бортовых систем. Их питание осуществляется при помощи встроенного малогабаритного электрогенератора РДК-300.

Двухконтурный одновальный турбореактивный двигатель Р-95-300 (см. фото) с кольцевой камерой сгорания, разработанный под руководством гл.конструктора О.Н.Фаворского, расположен на выдвижном подфюзеляжном пилоне. Компрессор низкого давления — двухступенчатый вентилятор, компрессор высокого давления — семиступенчатый осевой компрессор. Маслосистема автономная. Р95-300 развивает статическую взлетную тягу 300..350 кгс, обладая поперечным размером в 315мм и длиной 850мм. При собственной массе 95кг весовая отдача Р-95-300 составляет 3.68кгс/кг - на уровне ТРД современных боевых самолетов. Осевой компрессор Р95-300 со степенью двухконтурности, равной 2, обеспечил степень сжатия 8,5. Удельный расход воздуха составляет лишь 0,785 кг/кгс х ч - значительно меньше, чем аналогичный параметр ТРД и ДТРД боевых самолетов (у Р-95Ш - 0,86 кг/кгс х ч, у НК-22 -0,96 кг/кгс х ч). Р-95-300 создавался с учетом достаточно широкого полетного диапазона, свойственного крылатым ракетам, с возможностью маневра по высоте и скорости. Запуск двигателя осуществляется пиростартером, размещённым в хвостовом коке ротора. В полёте при выпуске мотогондолы для снижения сопротивления происходит удлинение хвостового кока фюзеляжа (кок выдвигается при помощи пружины, удерживаемой в натянутом состоянии нихромовой проволокой, которая пережигается электрическим импульсом). Для выполнения полетной программы и регулирования Р-95-300 оборудован современной автоматической электронно-гидромеханической системой управления и встроенным электрическим генератором мощностью 4кВт. Помимо обычных сортов топлива (авиационного керосина Т-1, ТС-1 и других) для Р-95-300 было разработано специальное синтетическое боевое топливо Т-10 - децилин. Т-10 - высококалорийное и токсичное соединение, именно с этим топливом достигались максимальные характеристики ракеты. Особенностью Т-10 является его высокая текучесть, требующая особо тщательной герметизации и уплотнения всей топливной системы ракеты.

Поскольку полет ракеты на дальность продолжался несколько часов, обычные аккумуляторные источники энергообеспечения не обеспечивали столь продолжительную работу бортовых систем. Их питание осуществляется при помощи встроенного малогабаритного электрогенератора РДК-300.

Потребность в размещении значительного запаса топлива при ограниченных размерах привела к организации всего фюзеляжа Х-55 в виде бака, внутри которого в герметичных проемах размещаются крыло, боевая часть, арматура и ряд других агрегатов. Плоскости крыла складываются в фюзеляж, помещаясь одна над другой. При выпуске плоскости оказываются на разной высоте относительно строительной горизонтали изделия, фиксируясь с разными углами установки, из-за чего в полетной конфигурации Х-55 становится асимметричной. Складным выполнено и хвостовое оперение, все поверхности которого являются рулевыми, причем консоли шарнирно ломаются дважды. Киль поначалу складывался набок, но затем консоли унифицировали, и на киле появился еще один дополнительный шарнир. Для сокращения общей длины убирающимся сделали и хвостовой кок, складывавшийся «гармошкой». Стягивавшая его нихромовая проволока при сбросе пережигалась электрическим импульсом, и кок расправлялся пружиной.

Двигатель выходил вниз под действием толкателя пиропатрона, после чего открывающиеся створки люка закрывали проем, сохраняя аэродинамическую чистоту изделия. Пиротехническими толкателями также распахивались консоли крыла и оперения, причем эти механизмы работали при высоких давлениях до 350 атм., буквально выбрасывая агрегаты наружу, где те удерживались фиксаторами.

В отношении сборки ракеты больших усилий потребовала ее технологичность, необходимая массовому производству. Собираемая из отдельных агрегатов ракета должна была обладать должной прочностью, жесткостью и увязкой стыкуемых отсеков, обеспечивая требуемую чистоту и точность обводов - по техусловиям последняя у Х-55 измерялась долями миллиметра. Понадобилось наладить производство отдельных взаимозаменяемых отсеков, собиравшихся параллельно и шедших на общую сборку фюзеляжа, сводившуюся к сварке кольцевых швов «сигары». Полностью сварная конструкция, заменившая обычные тяжеловесные схемы с фланцевыми стыками на болтах и шпильках, обеспечивала значительно большее весовое совершенство, но и потребовала специфичной технологии сборки. Отсеки выставлялись в стапель общей сборки, задававший однозначное соответствие агрегатов, подгонялись и стыковались по рамам-шпангоутам, прихватывались на месте сваркой, после чего вся "сигара" в сборе вынималась из стапеля и варилась окончательно.

Двигатель выходил вниз под действием толкателя пиропатрона, после чего открывающиеся створки люка закрывали проем, сохраняя аэродинамическую чистоту изделия. Пиротехническими толкателями также распахивались консоли крыла и оперения, причем эти механизмы работали при высоких давлениях до 350 атм., буквально выбрасывая агрегаты наружу, где те удерживались фиксаторами.

В отношении сборки ракеты больших усилий потребовала ее технологичность, необходимая массовому производству. Собираемая из отдельных агрегатов ракета должна была обладать должной прочностью, жесткостью и увязкой стыкуемых отсеков, обеспечивая требуемую чистоту и точность обводов - по техусловиям последняя у Х-55 измерялась долями миллиметра. Понадобилось наладить производство отдельных взаимозаменяемых отсеков, собиравшихся параллельно и шедших на общую сборку фюзеляжа, сводившуюся к сварке кольцевых швов «сигары». Полностью сварная конструкция, заменившая обычные тяжеловесные схемы с фланцевыми стыками на болтах и шпильках, обеспечивала значительно большее весовое совершенство, но и потребовала специфичной технологии сборки. Отсеки выставлялись в стапель общей сборки, задававший однозначное соответствие агрегатов, подгонялись и стыковались по рамам-шпангоутам, прихватывались на месте сваркой, после чего вся "сигара" в сборе вынималась из стапеля и варилась окончательно.

Особенностью Х-55, вызванной ее предельно легкой и «нежной» конструкцией, было решение подвески под носитель. Обычно ракеты, включая самые тяжелые, обходились одним бугелем, крепившимся к мощному шпангоуту (так вешалась и 12-тонная Х-20). Для ажурной силовой схемы Х-55 использовали организацию подвески с четырьмя разнесенными узлами, равномерно распределявшими усилия по конструкции. При сборке их приходилось разделывать на специальном обрабатывающем центре одновременно, как и узлы крепления плоскостей, добиваясь однозначного соблюдения установочных размеров.

Силовой набор фюзеляжа Х-55 образован рамами-шпангоутами, которые несут агрегаты, оборудование и обеспечивают стыковку корпусных отсеков. Облегчая конструкцию, рамы выполнили сложных форм, с очень высокими тонкостенными ребрами и стенками. Обеспечивая заданные контуры с многочисленными переходами по толщине бортов и стенок, рамы изготавливались точной штамповкой с последующей сложной фрезеровкой и расточкой на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах механического цеха. Основной и наиболее сложной проблемой являлась сварка крупных конструкционных деталей. Фюзеляж полностью выполнялся сварным из сплава АМГ-6.

Помимо должной прочности, жесткости и точности обводов, баковый отсек, составлявший без малого весь фюзеляж, должен был обеспечивать герметичность, причем хлопот добавляла высокая текучесть специального топлива, способного просочиться повсюду. Задача осложнялась не только большим количеством сварных швов, но и их наличием внутри отсеков в труднодоступных местах. К примеру, электрожгуты арматуры управления прокладывалась внутри проходившей сквозь весь бак плоской трубы, вваренной в конструкцию. Панели и узлы из АМГ-6 варились аргонно-дуговой сваркой на специальных сварочных автоматах, но часть агрегатов в отсеках приходилось варить вручную.

Готовое изделие и все его швы тщательно проверялись на герметичность. Однако если внешние протечки проявлялись и устранялись достаточно просто, то диагностика внутренней герметичности была проблемой. А такие течи были не менее неприятны - ввиду того, что двигатель, блоки управления и БЧ размещались в баковом отсеке, протечка топлива могла вывести из строя «начинку» ракеты. Возможные изъяны сварки проверялись рентгеноконтролем, протечки и поры обнаруживались ацетоном, «чистовой» контроль на герметичность выполнялся специальными жидкостями-течеискателями на основе гелия, обладающего сверхвысокой текучестью и проникающими свойствами. При малейших непроварах, «свищах» и заниженной толщине листа, гелий просачивался даже сквозь структуру материала и кристаллическую решетку металла.

Неприятным попутным эффектом сварки являлось коробление конструкции из-за остаточных внутренних напряжений при нагреве. Соблюдая заданные обводы, элементы фюзеляжа подвергали термокалибровке, снимавшей деформации. Чтобы избежать «поводки», сварные узлы помещались в стальные толстостенные гильзы с электронагревом, где и происходил их отпуск.

Силовой набор фюзеляжа Х-55 образован рамами-шпангоутами, которые несут агрегаты, оборудование и обеспечивают стыковку корпусных отсеков. Облегчая конструкцию, рамы выполнили сложных форм, с очень высокими тонкостенными ребрами и стенками. Обеспечивая заданные контуры с многочисленными переходами по толщине бортов и стенок, рамы изготавливались точной штамповкой с последующей сложной фрезеровкой и расточкой на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах механического цеха. Основной и наиболее сложной проблемой являлась сварка крупных конструкционных деталей. Фюзеляж полностью выполнялся сварным из сплава АМГ-6.

Помимо должной прочности, жесткости и точности обводов, баковый отсек, составлявший без малого весь фюзеляж, должен был обеспечивать герметичность, причем хлопот добавляла высокая текучесть специального топлива, способного просочиться повсюду. Задача осложнялась не только большим количеством сварных швов, но и их наличием внутри отсеков в труднодоступных местах. К примеру, электрожгуты арматуры управления прокладывалась внутри проходившей сквозь весь бак плоской трубы, вваренной в конструкцию. Панели и узлы из АМГ-6 варились аргонно-дуговой сваркой на специальных сварочных автоматах, но часть агрегатов в отсеках приходилось варить вручную.

Готовое изделие и все его швы тщательно проверялись на герметичность. Однако если внешние протечки проявлялись и устранялись достаточно просто, то диагностика внутренней герметичности была проблемой. А такие течи были не менее неприятны - ввиду того, что двигатель, блоки управления и БЧ размещались в баковом отсеке, протечка топлива могла вывести из строя «начинку» ракеты. Возможные изъяны сварки проверялись рентгеноконтролем, протечки и поры обнаруживались ацетоном, «чистовой» контроль на герметичность выполнялся специальными жидкостями-течеискателями на основе гелия, обладающего сверхвысокой текучестью и проникающими свойствами. При малейших непроварах, «свищах» и заниженной толщине листа, гелий просачивался даже сквозь структуру материала и кристаллическую решетку металла.

Неприятным попутным эффектом сварки являлось коробление конструкции из-за остаточных внутренних напряжений при нагреве. Соблюдая заданные обводы, элементы фюзеляжа подвергали термокалибровке, снимавшей деформации. Чтобы избежать «поводки», сварные узлы помещались в стальные толстостенные гильзы с электронагревом, где и происходил их отпуск.

В конструкции ракеты реализованы мероприятия по снижению радиолокационной и тепловой заметности. За счет небольшого миделя и чистоты обводов, ракета имеет минимальную ЭПР, что затрудняет ее обнаружение средствами ПВО. Поверхность корпуса не имеет контрастных щелей и острых кромок, двигатель укрыт фюзеляжем, широко использованы конструкционные и радиопоглощающие материалы. Обшивка носовой части фюзеляжа, крыла и оперения изготовлена из специальных радиопоглощающих материалов на основе кремнийорганического композита.

Система наведения ракеты является одним из существенных отличий данной крылатой ракеты от предшествующих систем авиационного оружия. Ракета использует инерциальную систему наведения с коррекцией местоположения по рельефу местности. Цифровая карта местности, вводится в бортовую вычислительную машину перед пуском. Система управления обеспечивает длительный автономный полет ракеты Х-55 независимо от протяженности, погодных условий и т.д. Обычный автопилот на Х-55 заменила электронная бортовая система управления БСУ-55, отрабатывавшая заданную программу полета со стабилизацией ракеты по трем осям, удержанием скоростного и высотного режима и возможностью выполнения заданных маневров для уклонения от перехвата. Основным режимом являлся проход маршрута на предельно малых высотах (50-100м) с огибанием рельефа, на скорости порядка M=0.5-0.7, соответствующей наиболее экономичному режиму.

Система наведения ракеты является одним из существенных отличий данной крылатой ракеты от предшествующих систем авиационного оружия. Ракета использует инерциальную систему наведения с коррекцией местоположения по рельефу местности. Цифровая карта местности, вводится в бортовую вычислительную машину перед пуском. Система управления обеспечивает длительный автономный полет ракеты Х-55 независимо от протяженности, погодных условий и т.д. Обычный автопилот на Х-55 заменила электронная бортовая система управления БСУ-55, отрабатывавшая заданную программу полета со стабилизацией ракеты по трем осям, удержанием скоростного и высотного режима и возможностью выполнения заданных маневров для уклонения от перехвата. Основным режимом являлся проход маршрута на предельно малых высотах (50-100м) с огибанием рельефа, на скорости порядка M=0.5-0.7, соответствующей наиболее экономичному режиму.

Х-55 оснащена вновь разработанной компактной термоядерной БЧ с зарядом мощностью 200Кт. При заданной точности (КВО не более 100м), мощность заряда обеспечивала поражение основных целей - стратегических центров государственного и военного управления, военно-промышленных объектов, баз ядерного оружия, пусковых ракетных установок, включая защищенные объекты и укрытия.

Носителями ракеты являются дальние бомбардировщики ТУ-95МС и Ту-160. Каждый бомбардировщик Ту-95МС-6 может нести до шести ракет , расположенных на пусковой барабанной установке МКУ-6-5 катапультного типа в грузоотсеке самолета (см.фото). Вариант Ту-95МС-16 несет шестнадцать Х-55: шесть на МКУ-6-5, по две на внутренних подкрыльевых катапультных установках АКУ-2 у фюзеляжа и по три - на внешних установках АКУ-3, размещенных между двигателями. В двух грузоотсеках сверхзвукового Ту-160 может располагаться 12 крылатых ракет большой дальности Х-55СМ (с дополнительными баками) или 24 обычных крылатых ракеты Х-55.

Носителями ракеты являются дальние бомбардировщики ТУ-95МС и Ту-160. Каждый бомбардировщик Ту-95МС-6 может нести до шести ракет , расположенных на пусковой барабанной установке МКУ-6-5 катапультного типа в грузоотсеке самолета (см.фото). Вариант Ту-95МС-16 несет шестнадцать Х-55: шесть на МКУ-6-5, по две на внутренних подкрыльевых катапультных установках АКУ-2 у фюзеляжа и по три - на внешних установках АКУ-3, размещенных между двигателями. В двух грузоотсеках сверхзвукового Ту-160 может располагаться 12 крылатых ракет большой дальности Х-55СМ (с дополнительными баками) или 24 обычных крылатых ракеты Х-55.

Модификации ракеты:

Х-55ОК (изделие 121) отличается системой наведения с оптическим коррелятором по эталонному изображению местности.

Модификация Х-55СМ (изделие 125) предназначена для поражения целей на удалении до 3500км. Система наведения осталась прежней, однако значительное повышение дальности потребовало почти полуторакратного увеличения запаса топлива. Чтобы не менять отработанную конструкцию по бокам фюзеляжа снизу оборудовали конформные баки на 260кг топлива, практически не повлиявшие на аэродинамику и балансировку ракеты. Такая конструкция позволила сохранить габариты и возможность размещения шести ракет на МКУ внутри фюзеляжа. Однако возросшая до 1465кг масса вынудила ограничить число ракет на подкрыльевых подвесах ТУ-95МС (может подвешиваться восемь Х-55СМ вместо десяти Х-55).

Неядерный вариант Х-55 получил обозначение Х-555 (см.фото). Новая ракета оснащается инерциально-допплеровской системой наведения, сочетающей коррекцию по рельефу местности с оптико-электронным коррелятором и спутниковой навигацией. В результате КВО составило около 20м. Предусматривается возможность снаряжения Х-555 несколькими типами БЧ: фугасной, проникающей - для поражения защищенных целей или кассетной с осколочными, фугасными или кумулятивными элементами для удара по площадным и протяженным целям. В связи с увеличением массы БЧ был уменьшен запас топлива и соответственно дальность полета до 2000км. В конечном счете более массивная БЧ и новая аппаратура управления привели к увеличению стартовой массы Х-555 до 1280кг. Х-555 оснащается конформными подвесными баками на 220кг топлива.

Х-65 - тактическая противокорабельная модификация Х-55 с обычной боеголовкой.

Х-55ОК (изделие 121) отличается системой наведения с оптическим коррелятором по эталонному изображению местности.

Модификация Х-55СМ (изделие 125) предназначена для поражения целей на удалении до 3500км. Система наведения осталась прежней, однако значительное повышение дальности потребовало почти полуторакратного увеличения запаса топлива. Чтобы не менять отработанную конструкцию по бокам фюзеляжа снизу оборудовали конформные баки на 260кг топлива, практически не повлиявшие на аэродинамику и балансировку ракеты. Такая конструкция позволила сохранить габариты и возможность размещения шести ракет на МКУ внутри фюзеляжа. Однако возросшая до 1465кг масса вынудила ограничить число ракет на подкрыльевых подвесах ТУ-95МС (может подвешиваться восемь Х-55СМ вместо десяти Х-55).

Неядерный вариант Х-55 получил обозначение Х-555 (см.фото). Новая ракета оснащается инерциально-допплеровской системой наведения, сочетающей коррекцию по рельефу местности с оптико-электронным коррелятором и спутниковой навигацией. В результате КВО составило около 20м. Предусматривается возможность снаряжения Х-555 несколькими типами БЧ: фугасной, проникающей - для поражения защищенных целей или кассетной с осколочными, фугасными или кумулятивными элементами для удара по площадным и протяженным целям. В связи с увеличением массы БЧ был уменьшен запас топлива и соответственно дальность полета до 2000км. В конечном счете более массивная БЧ и новая аппаратура управления привели к увеличению стартовой массы Х-555 до 1280кг. Х-555 оснащается конформными подвесными баками на 220кг топлива.

Х-65 - тактическая противокорабельная модификация Х-55 с обычной боеголовкой.

Источник:

Ссылки по теме:

- Внезапная Ангара

- Под прицелом «Искандер-М» вся Европа

- Подводный сюрприз от России

- ВМФ России получит новый авианосец в 2030-х годах

- Пошли за «Лидером»

реклама

Все довольны =)

Кто-то собрал

вопрос ,а скакого такого, собсна, эти потреблянты надеются, что

какие то бедолаги ,умудрившиеся таки стать инженерами, работая на голом энтузазизме, спроектируют новое вооружение ,чтобы защитить оплывшие седалища бесчисленного манагерного поголовья. Алё ,гараж ,дураков то

не стало, теперь модно быть "умными" и гордо перепродавать китайскую туалетную бумагу и впаривать согражданам некондицию с забугорных свалок под видом эксклузифа

А если вам дать не современный компьютер а, к примеру, комп тех же годов «Электроника МС 0585» ? Много будет радости?

PS: не забудь поставить минус.

Но самое главное - это то, что ты не удосужился даже вдуматься в название статьи. Тут х-55 противопоставляется томагавку, который начали разрабатывать еще в 72 году и который используется до сих пор и штатами и британией. Так что отвечу тебе в твоем же стиле: клал я на твой дебилизм.

Томогавки продолжают развивать а у нас это никому не нужно.

Хоть это до тебя дойдет? Если нет, то ты безнадежен.

А по поводу брать больше ракет, так тут не столько масса и габариты ракеты играют роль, сколько конструкция самого самолета, ведь, масса не критичная для таких ракетоносцев.

Но по согласованию, когда Россия выводила оттуда свои войска, этот аэродром Украина отдала кому-то из Европы в аренду. А там на секунду только РД 5км длинной и трехслойный бетон на 6.5 метров в глубину. Его в свое время Союз строил под космическую программу. Вот такие , блин, дела.

"Новые российские крылатые ракеты морского базирования "обнуляют" американскую военную мощь в огромном геополитическом регионе - от Варшавы до Кабула, от Рима до Багдада", - цитирует официальное издание ЧФ "Флаг Родины" портал "ПолитНавигатор".

Ранее ракеты, которыми были вооружены суда Черноморского флота, имели радиус действия лишь 300 километров. Теперь же модернизированные подводные лодки "Варшавянка", поступающие на ЧФ, смогут стрелять новыми ракетами - на 1 500 километров.

"Российским оружейникам удалось запихнуть в габариты 533-миллиметрового торпедного аппарата крылатую ракету с дальностью полета 1 500 километров. Это воистину прорывное, выдающееся достижение отечественной оборонки!

Более того, это фактически означает полный крах американской военной стратегии и качественное изменение баланса сил в пользу России. Ибо теперь любой военный корабль российского флота - не только лодка, но и надводный корабль - становятся носителями стратегического ракетного оружия. Почему стратегического? Да потому что оснащение таких чудо-ракет ядерным боеприпасом есть лишь вопрос времени и политической воли Кремля!" - Торжествует издание "Флаг Родины".

Черноморский флот получит "Варшавянки", а Каспийская флотилия - свежие корабли типа "Буян-М", вооружённые такими же новыми ракетами. В итоге радиус поражения целей российскими ВМС увеличится в 5 раз.

Напомним, что договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД), подписанный Москвой и Вашингтоном ещё в 1987 году, запрещает России развёртывать ракеты наземного базирования с радиусом действия свыше 500 километров. Однако на ВМФ этот запрет не распространяется. А значит, те же 9 новых кораблей "Буян-М" будут способны поражать одновременно до 72 целей на расстоянии до полутора тысяч километров. В итоге ЧФ и КФ смогут контролировать огромную территорию.

"Под прицел попадут колоссальные пространства. Варшава и Рим, Багдад и Кабул, пункты базирования 6 Средиземноморского флота США и его ударные корабельные группировки, Израиль и львиная доля южного побережья Средиземного моря окажутся под прицелом новых российских ракет.И это при том, что ни на Чёрном море, ни, тем более, на Каспии, США не могут развернуть никаких сил противодействия этой новой неожиданной "российской угрозе"! На Чёрном море этому препятствует конвенция Монтрё от 1936 года, а лидеры прикаспийских государств только что заявили, что они не потерпят в прикаспийском регионе никакого иностранного военного присутствия. Ничего не скажешь, хороший "сюрпризик" приготовил Путин нашим "американским партнёрам"!" - подводит итоги "Флаг Родины".