625

5

К представлению этого материала меня подтолкнула книга Щербакова «Гражданская Война». Материалы из неё и представляю вашему вниманию.

Начну с житейской истории. Дочка одной моей знакомой, наслушавшись, видимо, в школе историй про прекрасную жизнь в дореволюционной России, заявила маме:

- Вот жила бы я до революции, танцевала бы на балах!

На что знакомая долго смеялась и пояснила:

- При нашем происхождении ты в лучшем случае во время этих балов мыла бы на кухне посуду!

Так оно и было. Кто-то до революции жил хорошо, а большинство - не очень. Но все обстоит еще интереснее - государя-императора в феврале 1917 года не стал защищать никто! Ни дворяне, ни крестьяне, ни генералы, ни предприниматели.

Начну с житейской истории. Дочка одной моей знакомой, наслушавшись, видимо, в школе историй про прекрасную жизнь в дореволюционной России, заявила маме:

- Вот жила бы я до революции, танцевала бы на балах!

На что знакомая долго смеялась и пояснила:

- При нашем происхождении ты в лучшем случае во время этих балов мыла бы на кухне посуду!

Так оно и было. Кто-то до революции жил хорошо, а большинство - не очень. Но все обстоит еще интереснее - государя-императора в феврале 1917 года не стал защищать никто! Ни дворяне, ни крестьяне, ни генералы, ни предприниматели.

А вот Учредительное собрание не разогнали б...

И что было бы дальше?

Есть такой миф: вот позаседало бы Учредительное собрание, и все было бы хорошо. А гады большевики это счастье обрушили.

Но что там могли решить? Меньшевики имели шесть фракций, эсеры - четыре, так что всерьез никакие вопросы Учредительное собрание решить было просто не способно. Напоминаю, что в деревне уже вовсю шел передел земли. Кто бы батьку Махно успокаивал? Или кто-то думает, что, прочтя бумагу Учредительного собрания, он тут же стал бы белым и пушистым?

Депутаты бы болтали, пока им не надоело. А потом назначили бы Временное правительство-2, на которое свалили все вопросы. А те... В общем, вторая серия Октября была гарантирована. Не под большевисткими, так под анархистскими знаменами. Мы познакомимся еще с болтунишками из депутатов Учредительного собрания.

Так что Анатолий Железняков был прав.

И что было бы дальше?

Есть такой миф: вот позаседало бы Учредительное собрание, и все было бы хорошо. А гады большевики это счастье обрушили.

Но что там могли решить? Меньшевики имели шесть фракций, эсеры - четыре, так что всерьез никакие вопросы Учредительное собрание решить было просто не способно. Напоминаю, что в деревне уже вовсю шел передел земли. Кто бы батьку Махно успокаивал? Или кто-то думает, что, прочтя бумагу Учредительного собрания, он тут же стал бы белым и пушистым?

Депутаты бы болтали, пока им не надоело. А потом назначили бы Временное правительство-2, на которое свалили все вопросы. А те... В общем, вторая серия Октября была гарантирована. Не под большевисткими, так под анархистскими знаменами. Мы познакомимся еще с болтунишками из депутатов Учредительного собрания.

Так что Анатолий Железняков был прав.

×

Кем были белые?

Вокруг Белого движения накручено огромное количество вранья. Причем советские и антисоветские мифы органично дополняют друг друга. И разобраться в этом нагромождении сознательной и несозна-тельной лжи весьма непросто.

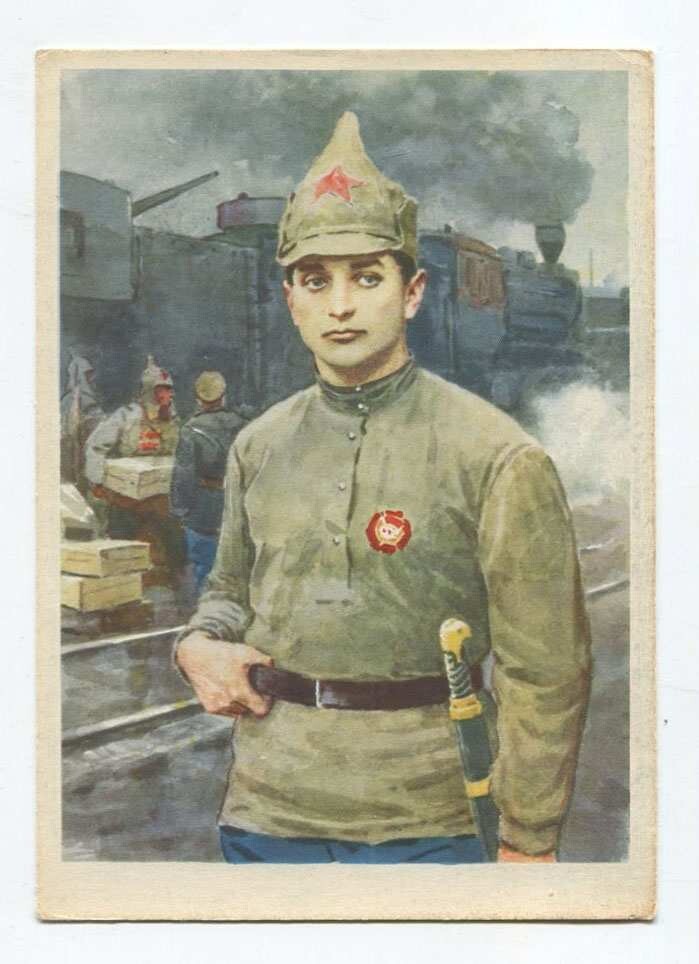

Начнем с самого начала. Откуда пошел этот термин? С их противниками, большевиками, все понят-но: «красными» еще до революции по всему миру называли всех радикальных социалистов . Так что большевики просто «приватизировали» этот термин - как и флаг, который тоже был общереволюционным.

С белыми все куда сложнее. Ничего белого в символике у них не было. Они сражались под российским трехцветным флагом или под собственными полковыми, вроде корниловского черно-красного или марковского - черного с белым Андреевским крестом. Исключения - савинковские восстания на Волге, когда повстанцы размахивали белыми флагами. Но исключение только подтверждает правило.

А дело вот в чем. Я уже упоминал, что эпоха бурных перемен принесла в русский язык множество понятий, позаимствованных из лексикона Великой французской революции. Таких как «комиссары», «Учредительное собрание», «директория»...

«Белые» - из той же оперы. Так во Франции называли сторонников свергнутой революцией монархии. (Государственным французским флагом в XVII-XVIII веках являлось знамя Бурбонов - три золотых лилии на белом фоне.) Термин прочно вошел в обиход. Он был удобен даже с чисто практической точки зрения. Во время многочисленных роялистских восстаний сторонники короля, дабы распознавать своих, надевали белые кокарды или нарукавные повязки, которые легко изготовить за полчаса из любой простыни. Впоследствии термин вошел и в историческую литературу. Да и восставшие эсеры взяли себе белый флаг по той же причине. Но при чем тут русские противники большевиков? Тем более, как мы увидим, большинство из них отнюдь не являлись монархистами.

На этот счет есть несколько версий. Наиболее убедительная - что «белыми» своих врагов стали называть... большевики. Дело в том, что французские монархисты были публикой, прямо скажем, не самой лучшей. Большинство французов к ним относились как к предателям. Лидеры большевиков были людьми образованными и историю Великой французской революции отлично знали. С марксисткой точки зрения «контрреволюционеры» являлись «пособниками мирового империализма».

Но, как часто бывает, ругательный эпитет противная сторона приняла, разумеется, придав ему совершенно иной смысл. Кстати, произошло это далеко не сразу. На юге России белые себя называли «добровольцами», а противники именовали их «офицерами» или «кадетами» (с ударением на первом слоге). Но дело все-таки не в терминах, а в сути. А вот тут-то самое интересное.

...Начнем с того, что никакого единого «белого движения» не существовало. Ни в военном, ни в организационном, ни в политическом смысле. Максимум, чего удалось добиться - это формального признания в 1919 году Деникиным, Миллером и Юденичем главенства Колчака. Но и то была всего лишь, говоря современным коммерческим языком, «декларация о намерениях» - ни о какой координации действий, пусть даже на самом общем уровне, речь не шла. Каждый действовал сам по себе. Как иронично писал военный историк Ю. Веремеев, «главный признак белых - в том, что они, в отличие от всех остальных фигурантов Гражданской войны, носили погоны».

Что же касается идеологии - то с ней у белых было очень плохо.

Белая армия, черный барон.

Снова готовят нам царский трон -

пели красноармейцы, идущие на бой с Врангелем. Но это - миф, сознательно раскручиваемый большевиками. Дескать, придут «кадеты» - посадят обратно царя и помещиков. Самое смешное, что этот миф, только со знаком «плюс» переняли и наши нынешние монархисты. Я очень смеялся, когда во время перезахоронения останков генерала Каппеля безмозглые журналистки распинались о его верности царю и Отечеству. Дело в том, что генерал Каппель являлся членом партии социалистов-революционеров - то есть Отечество он, возможно, и любил, но вот царю предан быть никак не мог.

До сих пор никто не привел ни одного документа, свидетельствующего о сколь-нибудь серьезных монархических тенденциях в Белом движении. Более того: в «Очерках русской смуты» генерал Деникин пишет о подпольных монархических организациях в Добровольческой армии. Спрашивается - от кого они маскировались? Не от чекистов же... Ответ один - от непосредственного начальства, которое на такие вещи смотрело косо.

Исключением является лишь генерал Дитерихс, но он пришел к власти во Владивостоке, когда белое дело было уже безнадежно проиграно.

...В Белую армию стекались люди очень разных взглядов. Все они ненавидели большевиков, но ненавидели по разным причинам. Одни - за то, что красные «погубили старую Россию», другие - за то, что они «предали революцию» и демократические идеалы.

Вот что пишет легендарный белый генерал Слащев-Крымский :

«Получилась мешанина кадетствующих и октябриствующих верхов и меньшевистско-эсерствующих низов. Кадровое офицерство было воспитано в монархическом духе, политикой не интересовалось, в ней ничего не смыслило и даже в большинстве не было знакомо с программами отдельных партий. «Боже, царя храни» все же провозглашали только отдельные тупицы, а масса Добровольческой армии надеялась на «учредилку», избранную по «четыреххвостке» , так что, по-видимому, эсеровский элемент преобладал. Я, конечно, говорю не про настоящую партийность, а про приблизительную общность политических взглядов».

Прийти к общему идеологическому знаменателю белые, по большому счету, так и не сумели. Во время становления Правительства Юга России (Деникина) некоторые, например генерал Алексеев, вы-сказывались за монархическую ориентацию. Один из вариантов - провозглашение будущим императором великого князя Николая Николаевича. Правда, и в этом случае ему отводилась роль свадебного генерала, знамени. Но Деникин был резко против.

«Наша единственная задача - борьба с большевиками и освобождение от них России. Но этим положением многие не удовлетворены. Требуют немедленного поднятия монархического флага. Для чего? Чтобы тотчас же разделиться на два лагеря и вступить в междоусобную борьбу? Чтобы те круги, которые теперь если и не помогают армии, то ей и не мешают, начали активную борьбу против нас?.. Да, наконец, какое право имеем мы, маленькая кучка людей, решать вопрос о судьбах страны без ее ведома, без ведома русского народа?

Хорошо - монархический флаг. Но за этим последует, естественно, требование имени. И теперь уже политические группы называют десяток имен, в том числе кощунственно в отношении великой страны и великого народа произносится даже имя чужеземца - греческого принца. Что же, этот вопрос будем решать поротно или разделимся на партии и вступим в бой?

Армия не должна вмешиваться в политику. Единственный выход - вера в своих руководителей. Кто верит нам - пойдет с нами, кто не верит - оставит армию.

Что касается лично меня, я бороться за форму правления не буду. Я веду борьбу только за Россию. И будьте покойны: в тот день, когда я почувствую ясно, что биение пульса армии расходится с моим, я немедля оставлю свой пост, чтобы продолжать борьбу другими путями, которые сочту прямыми и честными».

То же самое и с Колчаком. Можно сколько угодно находить в его режиме «монархические тенден-ции», но никаких подтверждений этому нет. Да, Колчак был склонен к диктатуре. Но диктатура и монархия - это, как говорится, две большие разницы. Большевики тоже были склонны к диктатуре. Впрочем, Колчак вообще не заморачивался по поводу политических вопросов - он просто не придавал им значения, полагаясь исключительно на военную силу.

Деникин лучше понимал ситуацию, он осознавал, что голыми штыками в гражданской войне победить невозможно. Но и у него получилось не слишком здорово. Главным лозунгом, кроме уже упоминавшегося антибольшевизма, был: «За единую и неделимую Россию». Интернационализм большевиков, «право наций на самоопределение» рассматривались как антигосударственные. Сюда же подвёрстывался и Бресткий мир, который расценивался как доказательство предательства.

Что же касается последующего устройства России, то провозглашался лозунг «непредрешения». Дескать, вот побьем большевиков, а потом разберемся. При этом смутно говорилось все о том же Учредительном собрании.

Такая позиция позволяет некоторым историкам, например В. Кожинову или С. Кара-Мурзе, утвер-ждать, что Гражданская война - это борьба двух революционных сил, каждая из которых стремилась переделать Россию на свой лад. Консерваторам в ней места просто не находилось. Точнее, консерваторы делали подчас очень своеобразный выбор. Например, большинство убежденных монархически настроенных офицеров шли служить... к красным!

Что же касается провозглашаемых белыми идей, то если интеллигенцией и офицерством они более-менее воспринимались, то в народе на них реагировали достаточно вяло. Причин тут много. В истории случаются времена патриотического подъема, но бывает и наоборот - когда национальное чувство сильно ослабевает. Мы видели такой период недавно - в конце 80-х, когда всем было наплевать, что страна разваливается. То же самое происходило и в 1917-1918 годах. Винить здесь только большевиков и «враждебные силы» - это значит приписывать им эдакое сверхмогущество. Паскудство предреволюционной элиты и Первая мировая война виноваты ничуть не меньше Ленина. Равно как и раскачивавшие Россию либералы, которые, кстати, в итоге оказались среди белых.

Что же касается неотразимого тезиса: «большевики - немецкие шпионы», то с ним вышло совсем плохо. В конце 1918 года, после Ноябрьской революции в Германии, правительство РСФСР денонсировало Брестский мир, так что вопрос потерял актуальность. Ведь во времена крутых перемен всем инт-ресен только сегодняшний момент. Про то, что было вчера, никто не вспоминает.

А вот белые к 1919 году уже настолько увязли в сотрудничестве с иностранцами, что возникал во-прос: так кто ж в итоге продает Россию?

Но все-таки главной бедой Белого движения была именно идея «непредрешенности». Дело не в политике. На самом-то деле большинству населения страны, крестьянам, было глубоко плевать на то, каким будет общественный строй. Их интересовал главный вопрос: земельный. Как отмечает историк Елена Прудникова: «Большевики раздали крестьянам землю. После этого белые могли говорить все, что угодно. Никого это не волновало».

Так и обстояло дело. На все речи белых о «России и свободе» следовало: «Россия и свобода - это, конечно хорошо, а с землей-то как будет?»

Принцип «непредрешенности» подразумевал ответ: «вот разобьем большевиков и решим». Так же, несколько ранее, говорили и комиссары Временного правительства. С одной существенной разницей: в 1917 году крестьяне лишь хотели получить землю, а во времена Гражданской войны они уже ее получили. И как в этом случае воспринимался тезис «потом решим»? Значит, могут решить и по-иному? И землю придется отдавать?! А все знают, что отдать то, что уже считаешь своим, куда труднее, чем просто желать что-либо получить и обломиться.

Разумеется, большевистская контрпропаганда на все сто пользовалась этой неопределенностью белых. Отдать землю? Конечно, придется! Вот вернутся помещики и все заберут назад - говорили красные комиссары.

Эта перспектива заставляла крестьян довольно долго терпеть даже политику продразверстки. Характерно, что самые крупные антибольшевистские крестьянские восстания разразились только тогда, когда белые были уже практически разбиты. Кстати, белые хоть и не провозглашали продразверстку, но вели себя на селе практически так же, как и красные. Особенно этим отличались части Колчака с их разухабистыми реквизициями.

Тем более что под ногами мешались господа помещики. Деникин всеми силами старался не допускать их возвращения в родные имения на очищенной от красных территории.

По большому счету белым имело смысл четко провозгласить, что розданная крестьянам земля ни при каких условиях не будет отобрана. Тогда бы у них имелся шанс победить. Но они этого не сделали - и сделать не могли. И дело тут не только и не столько в конкретных имущественных интересах лидеров Белого движения. Среди них как раз помещиков было очень немного. Но переступить через свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, они не смогли. Даже Врангель, находясь в очень трудной ситуации, решился-таки провозгласить аграрную реформу - но и тут - предполагалась выплата крестьянами выкупа за землю в течение 25 лет. То есть это тоже был холостой выстрел.

О положении с идеологией у белых лучше всего свидетельствует главное средство агитации того времени - плакаты. Все знают те, которые выпускали красные - многие из них стали классикой жанра. Их бесконечно переиначивали и переиначивают - как во времена СССР, так и теперь, в коммерческой рекламе.

А белые? Удачных плакатов у них просто нет. Все они слишком абстрактные, не соответствующие главному принципу жанра - «на плакате должна быть одна идея, выраженная максимально понятно». Точнее, есть некоторые удачные работы - но они посвящены «зверствам большевиков» в сочетании с антисемитской темой. Самый лучший белый плакат - это Троцкий с подчеркнутыми семитскими чертами, сидящий на груде черепов на фоне Кремля. Но зверствами отличались все, а антисемитизм «работал» только на Украине (в других местах, где разворачивалась Гражданская война, евреев практически не было).

Что же касается «положительных» плакатов, то они производят удручающее впечатление. И не по-тому, что у белых не было хороших художников. Не было главного - идеи.

Для сравнения. За красных тоже шли люди с очень разными политическими взглядами - особенно в первый период Гражданской войны. К примеру, в красных отрядах имелось огромное количество анархистов. Но большевики, в отличие от Деникина, не пытались «сглаживать углы». Совсем наоборот - они очень жестко продавливали свою линию. И это способствовало не развалу, а укреплению Красной ар-мии...

Вокруг Белого движения накручено огромное количество вранья. Причем советские и антисоветские мифы органично дополняют друг друга. И разобраться в этом нагромождении сознательной и несозна-тельной лжи весьма непросто.

Начнем с самого начала. Откуда пошел этот термин? С их противниками, большевиками, все понят-но: «красными» еще до революции по всему миру называли всех радикальных социалистов . Так что большевики просто «приватизировали» этот термин - как и флаг, который тоже был общереволюционным.

С белыми все куда сложнее. Ничего белого в символике у них не было. Они сражались под российским трехцветным флагом или под собственными полковыми, вроде корниловского черно-красного или марковского - черного с белым Андреевским крестом. Исключения - савинковские восстания на Волге, когда повстанцы размахивали белыми флагами. Но исключение только подтверждает правило.

А дело вот в чем. Я уже упоминал, что эпоха бурных перемен принесла в русский язык множество понятий, позаимствованных из лексикона Великой французской революции. Таких как «комиссары», «Учредительное собрание», «директория»...

«Белые» - из той же оперы. Так во Франции называли сторонников свергнутой революцией монархии. (Государственным французским флагом в XVII-XVIII веках являлось знамя Бурбонов - три золотых лилии на белом фоне.) Термин прочно вошел в обиход. Он был удобен даже с чисто практической точки зрения. Во время многочисленных роялистских восстаний сторонники короля, дабы распознавать своих, надевали белые кокарды или нарукавные повязки, которые легко изготовить за полчаса из любой простыни. Впоследствии термин вошел и в историческую литературу. Да и восставшие эсеры взяли себе белый флаг по той же причине. Но при чем тут русские противники большевиков? Тем более, как мы увидим, большинство из них отнюдь не являлись монархистами.

На этот счет есть несколько версий. Наиболее убедительная - что «белыми» своих врагов стали называть... большевики. Дело в том, что французские монархисты были публикой, прямо скажем, не самой лучшей. Большинство французов к ним относились как к предателям. Лидеры большевиков были людьми образованными и историю Великой французской революции отлично знали. С марксисткой точки зрения «контрреволюционеры» являлись «пособниками мирового империализма».

Но, как часто бывает, ругательный эпитет противная сторона приняла, разумеется, придав ему совершенно иной смысл. Кстати, произошло это далеко не сразу. На юге России белые себя называли «добровольцами», а противники именовали их «офицерами» или «кадетами» (с ударением на первом слоге). Но дело все-таки не в терминах, а в сути. А вот тут-то самое интересное.

...Начнем с того, что никакого единого «белого движения» не существовало. Ни в военном, ни в организационном, ни в политическом смысле. Максимум, чего удалось добиться - это формального признания в 1919 году Деникиным, Миллером и Юденичем главенства Колчака. Но и то была всего лишь, говоря современным коммерческим языком, «декларация о намерениях» - ни о какой координации действий, пусть даже на самом общем уровне, речь не шла. Каждый действовал сам по себе. Как иронично писал военный историк Ю. Веремеев, «главный признак белых - в том, что они, в отличие от всех остальных фигурантов Гражданской войны, носили погоны».

Что же касается идеологии - то с ней у белых было очень плохо.

Белая армия, черный барон.

Снова готовят нам царский трон -

пели красноармейцы, идущие на бой с Врангелем. Но это - миф, сознательно раскручиваемый большевиками. Дескать, придут «кадеты» - посадят обратно царя и помещиков. Самое смешное, что этот миф, только со знаком «плюс» переняли и наши нынешние монархисты. Я очень смеялся, когда во время перезахоронения останков генерала Каппеля безмозглые журналистки распинались о его верности царю и Отечеству. Дело в том, что генерал Каппель являлся членом партии социалистов-революционеров - то есть Отечество он, возможно, и любил, но вот царю предан быть никак не мог.

До сих пор никто не привел ни одного документа, свидетельствующего о сколь-нибудь серьезных монархических тенденциях в Белом движении. Более того: в «Очерках русской смуты» генерал Деникин пишет о подпольных монархических организациях в Добровольческой армии. Спрашивается - от кого они маскировались? Не от чекистов же... Ответ один - от непосредственного начальства, которое на такие вещи смотрело косо.

Исключением является лишь генерал Дитерихс, но он пришел к власти во Владивостоке, когда белое дело было уже безнадежно проиграно.

...В Белую армию стекались люди очень разных взглядов. Все они ненавидели большевиков, но ненавидели по разным причинам. Одни - за то, что красные «погубили старую Россию», другие - за то, что они «предали революцию» и демократические идеалы.

Вот что пишет легендарный белый генерал Слащев-Крымский :

«Получилась мешанина кадетствующих и октябриствующих верхов и меньшевистско-эсерствующих низов. Кадровое офицерство было воспитано в монархическом духе, политикой не интересовалось, в ней ничего не смыслило и даже в большинстве не было знакомо с программами отдельных партий. «Боже, царя храни» все же провозглашали только отдельные тупицы, а масса Добровольческой армии надеялась на «учредилку», избранную по «четыреххвостке» , так что, по-видимому, эсеровский элемент преобладал. Я, конечно, говорю не про настоящую партийность, а про приблизительную общность политических взглядов».

Прийти к общему идеологическому знаменателю белые, по большому счету, так и не сумели. Во время становления Правительства Юга России (Деникина) некоторые, например генерал Алексеев, вы-сказывались за монархическую ориентацию. Один из вариантов - провозглашение будущим императором великого князя Николая Николаевича. Правда, и в этом случае ему отводилась роль свадебного генерала, знамени. Но Деникин был резко против.

«Наша единственная задача - борьба с большевиками и освобождение от них России. Но этим положением многие не удовлетворены. Требуют немедленного поднятия монархического флага. Для чего? Чтобы тотчас же разделиться на два лагеря и вступить в междоусобную борьбу? Чтобы те круги, которые теперь если и не помогают армии, то ей и не мешают, начали активную борьбу против нас?.. Да, наконец, какое право имеем мы, маленькая кучка людей, решать вопрос о судьбах страны без ее ведома, без ведома русского народа?

Хорошо - монархический флаг. Но за этим последует, естественно, требование имени. И теперь уже политические группы называют десяток имен, в том числе кощунственно в отношении великой страны и великого народа произносится даже имя чужеземца - греческого принца. Что же, этот вопрос будем решать поротно или разделимся на партии и вступим в бой?

Армия не должна вмешиваться в политику. Единственный выход - вера в своих руководителей. Кто верит нам - пойдет с нами, кто не верит - оставит армию.

Что касается лично меня, я бороться за форму правления не буду. Я веду борьбу только за Россию. И будьте покойны: в тот день, когда я почувствую ясно, что биение пульса армии расходится с моим, я немедля оставлю свой пост, чтобы продолжать борьбу другими путями, которые сочту прямыми и честными».

То же самое и с Колчаком. Можно сколько угодно находить в его режиме «монархические тенден-ции», но никаких подтверждений этому нет. Да, Колчак был склонен к диктатуре. Но диктатура и монархия - это, как говорится, две большие разницы. Большевики тоже были склонны к диктатуре. Впрочем, Колчак вообще не заморачивался по поводу политических вопросов - он просто не придавал им значения, полагаясь исключительно на военную силу.

Деникин лучше понимал ситуацию, он осознавал, что голыми штыками в гражданской войне победить невозможно. Но и у него получилось не слишком здорово. Главным лозунгом, кроме уже упоминавшегося антибольшевизма, был: «За единую и неделимую Россию». Интернационализм большевиков, «право наций на самоопределение» рассматривались как антигосударственные. Сюда же подвёрстывался и Бресткий мир, который расценивался как доказательство предательства.

Что же касается последующего устройства России, то провозглашался лозунг «непредрешения». Дескать, вот побьем большевиков, а потом разберемся. При этом смутно говорилось все о том же Учредительном собрании.

Такая позиция позволяет некоторым историкам, например В. Кожинову или С. Кара-Мурзе, утвер-ждать, что Гражданская война - это борьба двух революционных сил, каждая из которых стремилась переделать Россию на свой лад. Консерваторам в ней места просто не находилось. Точнее, консерваторы делали подчас очень своеобразный выбор. Например, большинство убежденных монархически настроенных офицеров шли служить... к красным!

Что же касается провозглашаемых белыми идей, то если интеллигенцией и офицерством они более-менее воспринимались, то в народе на них реагировали достаточно вяло. Причин тут много. В истории случаются времена патриотического подъема, но бывает и наоборот - когда национальное чувство сильно ослабевает. Мы видели такой период недавно - в конце 80-х, когда всем было наплевать, что страна разваливается. То же самое происходило и в 1917-1918 годах. Винить здесь только большевиков и «враждебные силы» - это значит приписывать им эдакое сверхмогущество. Паскудство предреволюционной элиты и Первая мировая война виноваты ничуть не меньше Ленина. Равно как и раскачивавшие Россию либералы, которые, кстати, в итоге оказались среди белых.

Что же касается неотразимого тезиса: «большевики - немецкие шпионы», то с ним вышло совсем плохо. В конце 1918 года, после Ноябрьской революции в Германии, правительство РСФСР денонсировало Брестский мир, так что вопрос потерял актуальность. Ведь во времена крутых перемен всем инт-ресен только сегодняшний момент. Про то, что было вчера, никто не вспоминает.

А вот белые к 1919 году уже настолько увязли в сотрудничестве с иностранцами, что возникал во-прос: так кто ж в итоге продает Россию?

Но все-таки главной бедой Белого движения была именно идея «непредрешенности». Дело не в политике. На самом-то деле большинству населения страны, крестьянам, было глубоко плевать на то, каким будет общественный строй. Их интересовал главный вопрос: земельный. Как отмечает историк Елена Прудникова: «Большевики раздали крестьянам землю. После этого белые могли говорить все, что угодно. Никого это не волновало».

Так и обстояло дело. На все речи белых о «России и свободе» следовало: «Россия и свобода - это, конечно хорошо, а с землей-то как будет?»

Принцип «непредрешенности» подразумевал ответ: «вот разобьем большевиков и решим». Так же, несколько ранее, говорили и комиссары Временного правительства. С одной существенной разницей: в 1917 году крестьяне лишь хотели получить землю, а во времена Гражданской войны они уже ее получили. И как в этом случае воспринимался тезис «потом решим»? Значит, могут решить и по-иному? И землю придется отдавать?! А все знают, что отдать то, что уже считаешь своим, куда труднее, чем просто желать что-либо получить и обломиться.

Разумеется, большевистская контрпропаганда на все сто пользовалась этой неопределенностью белых. Отдать землю? Конечно, придется! Вот вернутся помещики и все заберут назад - говорили красные комиссары.

Эта перспектива заставляла крестьян довольно долго терпеть даже политику продразверстки. Характерно, что самые крупные антибольшевистские крестьянские восстания разразились только тогда, когда белые были уже практически разбиты. Кстати, белые хоть и не провозглашали продразверстку, но вели себя на селе практически так же, как и красные. Особенно этим отличались части Колчака с их разухабистыми реквизициями.

Тем более что под ногами мешались господа помещики. Деникин всеми силами старался не допускать их возвращения в родные имения на очищенной от красных территории.

По большому счету белым имело смысл четко провозгласить, что розданная крестьянам земля ни при каких условиях не будет отобрана. Тогда бы у них имелся шанс победить. Но они этого не сделали - и сделать не могли. И дело тут не только и не столько в конкретных имущественных интересах лидеров Белого движения. Среди них как раз помещиков было очень немного. Но переступить через свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, они не смогли. Даже Врангель, находясь в очень трудной ситуации, решился-таки провозгласить аграрную реформу - но и тут - предполагалась выплата крестьянами выкупа за землю в течение 25 лет. То есть это тоже был холостой выстрел.

О положении с идеологией у белых лучше всего свидетельствует главное средство агитации того времени - плакаты. Все знают те, которые выпускали красные - многие из них стали классикой жанра. Их бесконечно переиначивали и переиначивают - как во времена СССР, так и теперь, в коммерческой рекламе.

А белые? Удачных плакатов у них просто нет. Все они слишком абстрактные, не соответствующие главному принципу жанра - «на плакате должна быть одна идея, выраженная максимально понятно». Точнее, есть некоторые удачные работы - но они посвящены «зверствам большевиков» в сочетании с антисемитской темой. Самый лучший белый плакат - это Троцкий с подчеркнутыми семитскими чертами, сидящий на груде черепов на фоне Кремля. Но зверствами отличались все, а антисемитизм «работал» только на Украине (в других местах, где разворачивалась Гражданская война, евреев практически не было).

Что же касается «положительных» плакатов, то они производят удручающее впечатление. И не по-тому, что у белых не было хороших художников. Не было главного - идеи.

Для сравнения. За красных тоже шли люди с очень разными политическими взглядами - особенно в первый период Гражданской войны. К примеру, в красных отрядах имелось огромное количество анархистов. Но большевики, в отличие от Деникина, не пытались «сглаживать углы». Совсем наоборот - они очень жестко продавливали свою линию. И это способствовало не развалу, а укреплению Красной ар-мии...

Господа офицеры

Еще один миф. Офицеры, движимые долгом и честью, поголовно пошли сражаться за белых против большевиков.

А вот и нет. За белых воевало примерно 40 % офицеров. 30 % сражались за красных, остальные предпочли уклониться от схватки. Они либо эмигрировали, либо где-то отсиживались. Причем последние - это далеко не всегда трусы. К примеру, капитан Лейб-гвардии Семеновского полка Степанов, оставивший очень интересные воспоминания о старой армии. Три раза раненный на Первой мировой войне, награжденный многими боевыми орденами, он сразу после Февральского переворота двинул в эмиграцию. Понял, что в России он как-то ни к чему, или же просто навоевался...

Но почему же столько офицеров пошли служить за красных? Убежденных большевиков среди них практически не было. Об институте заложников мы говорить не будем - такое имело место, но не в массовом порядке. Люди просто сделали свой выбор.

Причины были разные. Кое-кто пошел из карьерных соображений. Дескать, лучше быть командиром дивизии у красных, чем командиром роты - у белых. Таким, к примеру, был будущий маршал, поручик Семеновского полка М. Н. Тухачевский, который даже вступил в партию, что в этой среде было не принято. Но он с детства мечтал о славе Наполеона, а такие карьеры делаются только среди революционеров. И ведь, заметим, почти осуществил свою мечту .

У большинства же идеологические познания были очень своеобразные. Так, например, в 1922 году на Дальнем Востоке советские политорганы решили проверить политическую грамотность командного состава. Одного командира, который сперва воевал за Колчака, потом за красных, спросили:

- Чем отличаются красные от белых?

- Ну как же! У белых - погоны, у красных - нарукавные нашивки!

Вот так. А ведь подобные господа и товарищи во время Гражданской войны «не на продуктовой базе подъедались». Они воевали. И переходили. Среди белых офицеров, перешедших вместе с бойцами на сторону красных, был, к примеру, будущий Маршал Советского Союза Л. А. Говоров. Между прочим, в коммунистическую партию он вступил только в 1942 году, будучи уже генерал-лейтенантом.

Были и другие. Ведь белые, по сути, защищали идеи Временного правительства, от которого многих тошнило. Тем более что нормальный офицер ненавидит демократию по определению. Ну иная у него психология.

А кто такие большевики - было не очень понятно. Мало ли что они говорили! За 1917 год все уже поняли, что языком мести - не мешки таскать. А вдруг из красных выйдет толк? Тем более что если мы сидим в войсках, так можно при случае и самому встать у руля. Вот потому-то и шли к большевикам. К 1920 году в Красной армии все начальники штабов от полков и выше являлись «бывшими». Из командиров армий их было большинство. Вот и разбирайтесь, кто и с кем воевал...

С теми, кто пошел сражаться за белых, тоже интересно.

Увлечение белогвардейской тематикой в России началось с песен М. Звездинского, которые любили петь на кухнях интеллигенты. А в них всё сказано четко:

Там засели плебеи. А мы господа.

С мечом и венцом терновым.

Так и было. В начале XX века появилась довольно многочисленная прослойка ницшеанствующей интеллигенции. Эти люди претендовали на роль наследников выродившегося дворянства. Себя они полагали солью земли, а остальных, понятное дело - тупым быдлом. Таких полно и сегодня, но если сегодняшние гении духа максимум, что могут - это написать пост в Интернете, в то время они нередко бывали боевыми офицерами - и шли воевать против «плебеев». Особенно этим отличались офицеры Добровольческой армии. Они вели себя не как «освободители от большевиков», а как завоеватели.

И в этом смысле они ничем не отличались от большевиков, которые тоже точно знали, что нужно народу для счастья...

Впрочем, имелись еще и офицеры, выслужившиеся из унтеров - то есть вышедшие из народа. Но тут никаких точных данных нет, только отрывочные сведения. Кто-то пошел за красных, кто-то, обтершись в офицерской среде, - за белых. Но если вспомнить Антоновское восстание - то ими явно руководили профессионалы...

Еще один миф. Офицеры, движимые долгом и честью, поголовно пошли сражаться за белых против большевиков.

А вот и нет. За белых воевало примерно 40 % офицеров. 30 % сражались за красных, остальные предпочли уклониться от схватки. Они либо эмигрировали, либо где-то отсиживались. Причем последние - это далеко не всегда трусы. К примеру, капитан Лейб-гвардии Семеновского полка Степанов, оставивший очень интересные воспоминания о старой армии. Три раза раненный на Первой мировой войне, награжденный многими боевыми орденами, он сразу после Февральского переворота двинул в эмиграцию. Понял, что в России он как-то ни к чему, или же просто навоевался...

Но почему же столько офицеров пошли служить за красных? Убежденных большевиков среди них практически не было. Об институте заложников мы говорить не будем - такое имело место, но не в массовом порядке. Люди просто сделали свой выбор.

Причины были разные. Кое-кто пошел из карьерных соображений. Дескать, лучше быть командиром дивизии у красных, чем командиром роты - у белых. Таким, к примеру, был будущий маршал, поручик Семеновского полка М. Н. Тухачевский, который даже вступил в партию, что в этой среде было не принято. Но он с детства мечтал о славе Наполеона, а такие карьеры делаются только среди революционеров. И ведь, заметим, почти осуществил свою мечту .

У большинства же идеологические познания были очень своеобразные. Так, например, в 1922 году на Дальнем Востоке советские политорганы решили проверить политическую грамотность командного состава. Одного командира, который сперва воевал за Колчака, потом за красных, спросили:

- Чем отличаются красные от белых?

- Ну как же! У белых - погоны, у красных - нарукавные нашивки!

Вот так. А ведь подобные господа и товарищи во время Гражданской войны «не на продуктовой базе подъедались». Они воевали. И переходили. Среди белых офицеров, перешедших вместе с бойцами на сторону красных, был, к примеру, будущий Маршал Советского Союза Л. А. Говоров. Между прочим, в коммунистическую партию он вступил только в 1942 году, будучи уже генерал-лейтенантом.

Были и другие. Ведь белые, по сути, защищали идеи Временного правительства, от которого многих тошнило. Тем более что нормальный офицер ненавидит демократию по определению. Ну иная у него психология.

А кто такие большевики - было не очень понятно. Мало ли что они говорили! За 1917 год все уже поняли, что языком мести - не мешки таскать. А вдруг из красных выйдет толк? Тем более что если мы сидим в войсках, так можно при случае и самому встать у руля. Вот потому-то и шли к большевикам. К 1920 году в Красной армии все начальники штабов от полков и выше являлись «бывшими». Из командиров армий их было большинство. Вот и разбирайтесь, кто и с кем воевал...

С теми, кто пошел сражаться за белых, тоже интересно.

Увлечение белогвардейской тематикой в России началось с песен М. Звездинского, которые любили петь на кухнях интеллигенты. А в них всё сказано четко:

Там засели плебеи. А мы господа.

С мечом и венцом терновым.

Так и было. В начале XX века появилась довольно многочисленная прослойка ницшеанствующей интеллигенции. Эти люди претендовали на роль наследников выродившегося дворянства. Себя они полагали солью земли, а остальных, понятное дело - тупым быдлом. Таких полно и сегодня, но если сегодняшние гении духа максимум, что могут - это написать пост в Интернете, в то время они нередко бывали боевыми офицерами - и шли воевать против «плебеев». Особенно этим отличались офицеры Добровольческой армии. Они вели себя не как «освободители от большевиков», а как завоеватели.

И в этом смысле они ничем не отличались от большевиков, которые тоже точно знали, что нужно народу для счастья...

Впрочем, имелись еще и офицеры, выслужившиеся из унтеров - то есть вышедшие из народа. Но тут никаких точных данных нет, только отрывочные сведения. Кто-то пошел за красных, кто-то, обтершись в офицерской среде, - за белых. Но если вспомнить Антоновское восстание - то ими явно руководили профессионалы...

А мог ли Деникин взять Москву?

Сегодня очень модны книги в жанре «альтернативная история». Так почему бы и не поразмышлять на эту тему?

Мог бы Деникин взять Москву? Легко. Белые вполне могли победить под Орлом - Кромами. Война - она штука непростая, на ней бывают разные случайности. Тем более, как уже говорилось, битва шла на равных. Мало того: белые могли выбрать более целенаправленную стратегию и разгромить большевиков. Только что толку-то?

Деникинцев завораживала Москва. Сегодняшних их почитателей - тоже. Только ведь жизнь - это не компьютерная стратегия, где важно добраться до «флажка», а там - финальная сцена: звонят колокола, генерал едет на белом коне мимо повешенных большевиков, народ ликует. И дальше - все хорошо.

Да вот не всё. Точнее, ничего хорошего.

Оставим в стороне то, что господа офицеры частным порядком начали бы вешать всех, кого они принимали за большевиков. Причем на 90 % пострадали бы невинные - большевики либо смылись бы, либо ушли в подполье (они это умели). Ну да ладно.

Но с чего кто-то решил, что война на этом закончилась бы? Махновцы оставались, «националы» вроде Петлюры оставались, остатки красных войск оставались.

Более того, война разгорелась бы с новой силой! Как пошутил историк А. Валентинов (без всякой симпатии относящийся к большевикам): «Приди Деникин к власти, ему пришлось бы подавлять Тамбовское восстание и Кронштадтский мятеж». Так оно и есть. Промышленность-то разрушена, заводы стоят, а кормить огромный город надо.

Что делать будем? Или кто-то верит, что западники продолжали бы слать корабли с «гуманитарной помощью», на которой держались ВСЮР? Ага. Они, наоборот - предъявили бы все векселя к оплате. И что выходит? Крестьянину за хлеб дать нечего (на запасах снаряжения долго не проживешь). А значит... Значит - все та же продразверстка, только проводить ее будут «баре», обремененные социальным расизмом вкупе с привычкой пороть и вешать без рассуждения.

Прибавьте к этому господ помещиков. Они даже во время войны пытались что-то свое себе вернуть. А тут уж нашли бы способ блокировать любой аграрный закон, который ущемлял бы их интересы. А еще - чудовищная коррупция и воровство. В общем, получились бы «лихие 90-е», умноженные на 100. С той разницей, что промышленность была развалена, а сельское хозяйство находилось на уровне феодализма.

Конечно, кто-то выиграл бы. К примеру, Дон и Кубань, которые могли продавать за границу хлеб. Но зачем им тогда остальная Россия? Значит - они, скорее всего, старались бы отделиться. А иностранцы бы им в этом деле помогали.

А в подполье - большевики. А в степи - анархисты.

Так что варианты следующие.

1. Пришли бы снова... Может, не большевики, может, анархо-синдикалисты, эсеры-максималисты... Да кто угодно, но примерно с такой же идеологией: бей буржуев! К этому времени правительство бы себя полностью дискредитировало, народ достал припрятанные винтовочки и пулеметы - и началась бы вторая серия.

2. Распад страны на два десятка республик (а вот это Запад поддержал бы обеими руками) - и вяло-текущая война между всеми ними... Подобное было в Китае. И вышли китайцы из нее только благодаря СССР, который поддержал коммунистов. А кто и кого поддерживал бы здесь?

Вот такая радость от победы белогвардейцев...

Сегодня очень модны книги в жанре «альтернативная история». Так почему бы и не поразмышлять на эту тему?

Мог бы Деникин взять Москву? Легко. Белые вполне могли победить под Орлом - Кромами. Война - она штука непростая, на ней бывают разные случайности. Тем более, как уже говорилось, битва шла на равных. Мало того: белые могли выбрать более целенаправленную стратегию и разгромить большевиков. Только что толку-то?

Деникинцев завораживала Москва. Сегодняшних их почитателей - тоже. Только ведь жизнь - это не компьютерная стратегия, где важно добраться до «флажка», а там - финальная сцена: звонят колокола, генерал едет на белом коне мимо повешенных большевиков, народ ликует. И дальше - все хорошо.

Да вот не всё. Точнее, ничего хорошего.

Оставим в стороне то, что господа офицеры частным порядком начали бы вешать всех, кого они принимали за большевиков. Причем на 90 % пострадали бы невинные - большевики либо смылись бы, либо ушли в подполье (они это умели). Ну да ладно.

Но с чего кто-то решил, что война на этом закончилась бы? Махновцы оставались, «националы» вроде Петлюры оставались, остатки красных войск оставались.

Более того, война разгорелась бы с новой силой! Как пошутил историк А. Валентинов (без всякой симпатии относящийся к большевикам): «Приди Деникин к власти, ему пришлось бы подавлять Тамбовское восстание и Кронштадтский мятеж». Так оно и есть. Промышленность-то разрушена, заводы стоят, а кормить огромный город надо.

Что делать будем? Или кто-то верит, что западники продолжали бы слать корабли с «гуманитарной помощью», на которой держались ВСЮР? Ага. Они, наоборот - предъявили бы все векселя к оплате. И что выходит? Крестьянину за хлеб дать нечего (на запасах снаряжения долго не проживешь). А значит... Значит - все та же продразверстка, только проводить ее будут «баре», обремененные социальным расизмом вкупе с привычкой пороть и вешать без рассуждения.

Прибавьте к этому господ помещиков. Они даже во время войны пытались что-то свое себе вернуть. А тут уж нашли бы способ блокировать любой аграрный закон, который ущемлял бы их интересы. А еще - чудовищная коррупция и воровство. В общем, получились бы «лихие 90-е», умноженные на 100. С той разницей, что промышленность была развалена, а сельское хозяйство находилось на уровне феодализма.

Конечно, кто-то выиграл бы. К примеру, Дон и Кубань, которые могли продавать за границу хлеб. Но зачем им тогда остальная Россия? Значит - они, скорее всего, старались бы отделиться. А иностранцы бы им в этом деле помогали.

А в подполье - большевики. А в степи - анархисты.

Так что варианты следующие.

1. Пришли бы снова... Может, не большевики, может, анархо-синдикалисты, эсеры-максималисты... Да кто угодно, но примерно с такой же идеологией: бей буржуев! К этому времени правительство бы себя полностью дискредитировало, народ достал припрятанные винтовочки и пулеметы - и началась бы вторая серия.

2. Распад страны на два десятка республик (а вот это Запад поддержал бы обеими руками) - и вяло-текущая война между всеми ними... Подобное было в Китае. И вышли китайцы из нее только благодаря СССР, который поддержал коммунистов. А кто и кого поддерживал бы здесь?

Вот такая радость от победы белогвардейцев...

Источник:

Метки: гражданская война истории

реклама