974

4

1. В 1927 году Отто Рохведдер изобрел механизм автоматической нарезки хлеба. Он сконструировал первую машину, нарезающую и упаковывающую хлеб, и получил патент на изобретение. Через шесть лет после этого в мире продавалось больше нарезного хлеба, чем цельного.

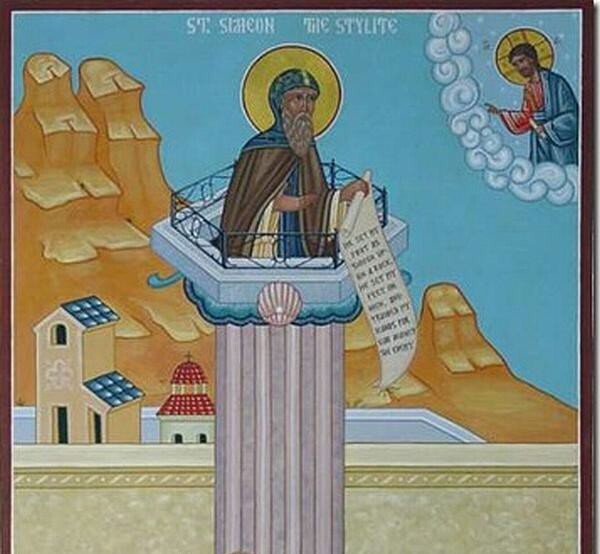

2. Симеон Столпник (356-459) 37 лет жизни провел, стоя на небольшой платформе на вершине 15-метрового столба. Еду и воду ему приносили ученики и паломники, а сам он непрерывно молился и постился. Легенда утверждает, что из этих 37 лет он как минимум год простоял на одной ноге, которой якобы хотел вступить на огненную колесницу, которой совращал его Дьявол, предлагая завершить страдания и вознестись живым на небо. Позже Симеон был канонизирован и положил начало новому направлению христианской аскезы (ограничения, испытания) – столпничества.

3. Во время правления первой династии фараонов Древнего Египта при смерти самого фараона в могилу с ним отправлялись также его придворные рабы и животные, чтобы окружить заботой на том свете.

4. Для того, чтобы не тянуть лодки против течения, месопотамские торговцы делали их разборными, а на борт вместе с товаром брали осла. Когда после спуска по течению они прибывали не место торговли, вместе с товарами они продавали каркас лодки, как самый тяжелый элемент, а обшивку грузили на осла и по берегу возвращались домой с выручкой.

5. В Древнем Риме за отцеубийство виновного бросали в воду в завязанном мешке вместе со змеей, собакой, петухом и обезьяной.

6. Александр Македонский придумал эффективную технику “отбора персонала” – он разрешил своим солдатам писать домой письма, который после перехватывались и внимательно изучались, после чего определялась степень лояльности или вины человека.

4. Для того, чтобы не тянуть лодки против течения, месопотамские торговцы делали их разборными, а на борт вместе с товаром брали осла. Когда после спуска по течению они прибывали не место торговли, вместе с товарами они продавали каркас лодки, как самый тяжелый элемент, а обшивку грузили на осла и по берегу возвращались домой с выручкой.

5. В Древнем Риме за отцеубийство виновного бросали в воду в завязанном мешке вместе со змеей, собакой, петухом и обезьяной.

6. Александр Македонский придумал эффективную технику “отбора персонала” – он разрешил своим солдатам писать домой письма, который после перехватывались и внимательно изучались, после чего определялась степень лояльности или вины человека.

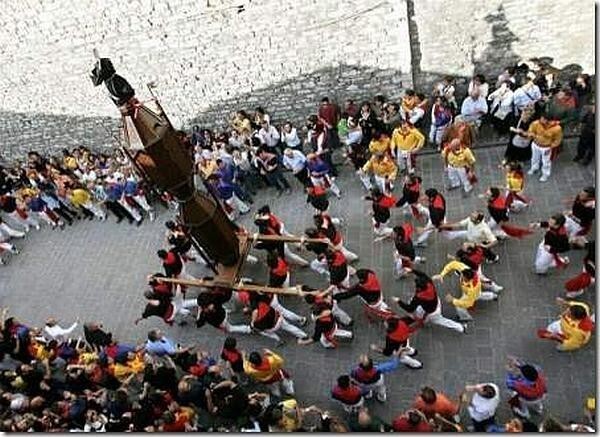

7. В итальянском городе Губбио ежегодно, начиная с 12 века, проводится “гонка”, в которой принимают участие три святых в виде статуй. Святой Убальдо всегда побеждает, Святой Георг “приходит” вторым, Святой Антинио на почетном третьем месте

8. Впервые обезболивающее в процессе родов было применено в 1847 году. За это надо сказать спасибо доктору из Шотландии Джеймсу Янгу Симпсону, который обнаружил анастетический эффект хлороформа. Одна из рожениц была настолько впечатлена безболезненностью процесса, что назвала свою новорожденную девочку Анастезия.

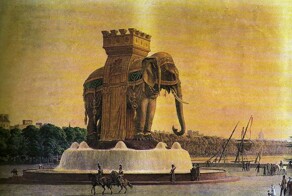

9. Последний раз кавалерия была использована в бою во время Второй мировой войны. Монгольская конница в составе 2000 человек выступила против немецкой пехотной дивизии. Результат? Все монгольские кавалеристы погибли, среди немцев количество потерь – нуль.

10. Принцип размещения строений в городе в виде рядов – очень древнее изобретение. Еще в третьем тысячелетии до нашей эры на территории современной Индии были города (например, Мохен-джо-Даро и Хараппа), постройки в которых располагались вдоль “улиц” для защиты от солнца и пыли, поднимаемой повозками.

11. В 18 веке среди парижанок было модно носить шляпки с молниеотводами.

12. В 3100—3050 годах до нашей эры Египтом руководил фараон Менес, которого называли первым правителем-человеком, которому делегировали власть боги. До него они занимались управлением самостоятельно.

13. Древнегреческий софист Горгий (483-380 до н.э.) родился в гробу своей скоропостижно скончавшейся матери. Когда ее тело несли к месту погребения в ящике, окружающие услышали громкий детский плач. Гроб был открыт, и люди с удивлением обнаружили только что родившегося младенца, “выпавшего” из материнского чрева.

8. Впервые обезболивающее в процессе родов было применено в 1847 году. За это надо сказать спасибо доктору из Шотландии Джеймсу Янгу Симпсону, который обнаружил анастетический эффект хлороформа. Одна из рожениц была настолько впечатлена безболезненностью процесса, что назвала свою новорожденную девочку Анастезия.

9. Последний раз кавалерия была использована в бою во время Второй мировой войны. Монгольская конница в составе 2000 человек выступила против немецкой пехотной дивизии. Результат? Все монгольские кавалеристы погибли, среди немцев количество потерь – нуль.

10. Принцип размещения строений в городе в виде рядов – очень древнее изобретение. Еще в третьем тысячелетии до нашей эры на территории современной Индии были города (например, Мохен-джо-Даро и Хараппа), постройки в которых располагались вдоль “улиц” для защиты от солнца и пыли, поднимаемой повозками.

11. В 18 веке среди парижанок было модно носить шляпки с молниеотводами.

12. В 3100—3050 годах до нашей эры Египтом руководил фараон Менес, которого называли первым правителем-человеком, которому делегировали власть боги. До него они занимались управлением самостоятельно.

13. Древнегреческий софист Горгий (483-380 до н.э.) родился в гробу своей скоропостижно скончавшейся матери. Когда ее тело несли к месту погребения в ящике, окружающие услышали громкий детский плач. Гроб был открыт, и люди с удивлением обнаружили только что родившегося младенца, “выпавшего” из материнского чрева.

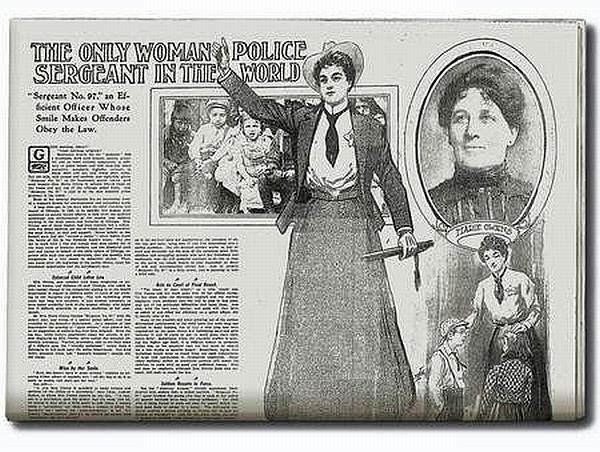

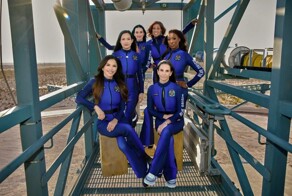

14. Первой женщиной-полисменом в США стала Элис Уэллс в 1910 году, которой пришлось самостоятельно разрабатывать себе полицейскую форму. Через четыре года таким достижением смогла похвастаться британская полиция.

реклама

Об атаке “монгольской” конницы утром 17 ноября 1941 года у деревни Мусино пишут немецкие авторы Вернер Хаупт “Битва за Москву” (Москва, 2010) и Пауль Карель “Восточный фронт. Гитлер идет на Восток. 1941-1943” (Москва, 2003) в своих книгах о битве за Москву. Видимо, они воспроизводят воспоминания немецкого офицера-очевидца. Этот эпизод, как пример применения огнестрельного оружия против кавалерийской атаки, а также взгляд на войну с немецкой стороны интересен сам по себе. Кроме того, в конной атаке участвовали, скорее всего, казахские и киргизские воины, поэтому нам он интересен вдвойне. Позволим себе процитировать весь эпизод из книги П. Кареля в слегка сокращенном виде.

Рассвет 17 ноября был серый и туманный. Ближе к 09.00 сквозь утреннюю дымку показался большой красный диск солнца. Наблюдательный пункт батареи тяжелых орудий располагался на холме. Километрах в трех дальше виднелся лес. Поля покрывало тонкое снежное одеяло. Было холодно. Все ждали приказа атаковать.

- Русские танки! - раздался возглас. По замерзшей земле катились три T-34. С окраины села открыли огонь противотанковые пушки. Казалось странным, что танки идут одни, без поддержки пехоты. Что бы это могло значить? Пока артиллерийские наблюдатели пытались разгадать загадку, раздался другой возглас:

- Внимание! Справа от леса кавалерия.

Так и было. Конники - передовой разъезд из сорока или пятидесяти человек - приближались на рыси. Вот численность отряда выросла до сотни или двух, а мгновением позже они вылетели из леса широким фронтом. Эскадрон за эскадроном они развернулись в гигантскую линию. Позади сформировалась следующая. Все походило на какой-то диковатый сон. Шашки офицеров сияли на утреннем солнце. По нетронутому снегу стремя в стремя скакали кони, всадники пригибались к шеям лошадей, держа в вытянутых руках над головами шашки. Пулеметный расчет около пункта наблюдения приготовился. Стрелок снял митенки и положил их рядом с пулеметом. Командир расчета приник к биноклю.

- Две тысячи метров, - раздался голос наблюдателя, продолжавшего по телефону давать наводку батарее.

Прошло, наверное, не больше секунды, и на заснеженном поле под Мусино разыгралась кошмарная сцена, которую не мог бы представить себе даже человек с очень богатым воображением. 3-я батарея 10-го артиллерийского полка 106-й пехотной дивизии открыла огонь с короткой дистанции. Снаряды с шипением вылетали из стволов и обрушились прямо на атакующие эскадроны. Падали кони. Всадники летели на землю. Вспыхивали огненные молнии. Поднимался к нему черный дым. Взлетали фонтаны пламени и грязи.

Советский полк продолжал наступать. Дисциплина их восхищала. Кавалеристы сместились в направлении своего правого фланга и устремились к селу. Но раз за разом, залп за залпом снаряды тяжелых орудий падали в боевые порядки атакующих эскадронов. Артиллеристы применяли шрапнельные гранаты, взрывавшиеся на высоте 7,5 метра над землей. Эффект, производимый такими выстрелами, был сокрушительным. Всадников буквально разрывало на части в седлах, кони падали на землю искалеченными.

Но ужасающее представление еще не завершилось. Для продолжения атаки из леса появился второй полк. Офицеры, сержанты и рядовые наверняка видели, какая участь постигла их товарищей. Тем не менее они скакали вперед.

Со второй волной артиллеристы расправились еще быстрее, чем с первой. Лишь небольшой группе всадников на маленьких казачьих лошадках удалось прорваться через стену смерти. Человек тридцать из тысячи. Они мчались к высоте, на которой расположился артиллерийский наблюдатель. Их прикончили пулеметчики.

Две тысячи кавалеристов и коней - оба полка 44-й монгольской кавалерийской дивизии - остались лежать в красном от крови снегу, растерзанные, искалеченные, раненые. Множество лишившихся всадников лошадей металось по полю. Полю боя, где едва ли не в последний раз во время Второй мировой войны шли в атаку крупные кавалерийские части. Атака русских являлась совершенно бессмысленной с военной точки зрения. Два полка полегли, а при этом и волос не упал с головы хотя бы одного солдата противника. Никого с немецкой стороны даже не ранило. Однако атака кавалеристов показала с полной очевидностью, что советское командование не собиралось позволить немцам овладеть путями к Москве и было готово сражаться за это со всем возможным упорством.

Наверняка уничтожение двух полков сразу - это преувеличение немецкого автора. По советским сводкам, за два дня, 17-18 ноября, потери 44-й кавалерийской дивизии составили 700 человек. Сообщения, что с другой стороны ни один волос не упал с головы немецкого солдата, также можно отнести к издержкам германской пропаганды.

Но, как бы там ни было, приказ к наступлению кавалерийских дивизий демонстрирует не упорство Москвы, а спешку и авантюризм командования. Переходить в наступление против превосходящего в огневой мощи противника без тщательной разведки, без танков, без артподготовки и авиаударов - чистый авантюризм Жукова. Расчет, видимо, был на прорыв фронта силами 17-й и 24-й дивизий и ввод в прорыв из второго эшелона 44-й дивизии. Но прорыва не случилось, а приказ нужно было выполнять. Неопытные и необстрелянные кавалеристы в конном строю, выполняя приказ, попали в приготовленный немцами огневой мешок. Уничтожение немецкой артиллерией и пулеметами за несколько минут пусть не двух полков, а двух кавалерийских эскадронов - приговор не только боевому применению кавалерии, но и авантюризму некоторых советских генералов. Впрочем, таких бессмысленных приказов было немало и до и после... Не зря, видимо, это наступление замалчивалось советским командованием.

Пауль Карель называет кавалерийскую дивизию монгольской, видимо, по монголоидным чертам лиц кавалеристов. На самом деле 44-я кавалерийская дивизия была сформирована в июле 1941 года под Ташкентом, и ее командиром был полковник Куклин. О ее личном составе мы ничего не знаем и можем лишь предполагать, что он был интернациональным. Кроме того, хорошо известно, что до 1950-х годов более половины населения Ташкентской области составляли казахи. Дополнительной казахской волной были беженцы от джута 1930-33 годов. Детские дома в самом Ташкенте - основной контингент пополнения Советской армии - были переполнены детьми из Казахстана. К тому же кому как не кочевому народу служить в кавалерии. Отсюда ясно, на кого указывает монголоидность атаковавших немецкие позиции эскадронов.