14599

2

Появление у противника нового вида оружия заставило ВВС США покинуть небо ДРВ

ЗРК С-75

24 июля 1965 года советские ЗРК С-75 сбили во Вьетнаме сразу три американских истребителя-бомбардировщика F-4 Phantom II. По указу Хо Ши Мина этот день стали отмечать как День зенитно-ракетных войск Вьетнамской народной армии. После 24 июля потери американской авиации резко возросли, в связи с чем командованию ВВС США пришлось коренным образом менять тактику воздушных налетов.

Сокрушенная мощь

США подготавливались к нанесению авиационных ударов по Северному Вьетнаму основательно. В Таиланде и Южном Вьетнаме заранее были либо модернизированы, либо заново созданы десятки авиационных баз. К началу 1965 года на них было размещено более 500 ударных самолетов и истребителей. Преобладали истребители-бомбардировщики F-105, Thunderchief и F-100 Super Sabre. Было также несколько новейших «Фантомов» — F-4C Phantom II. Впоследствии появились сверхсовременные F-111. Для отражения атак на базы применялись перехватчики F-102 Delta Dagger.

Однако это не все. В Тонкинском заливе сосредоточились две мощные авианосные группировки: Yankee Station (более 200 палубных штурмовиков и истребителей) у берегов ДРВ и Dixy Station — у берегов Южного Вьетнама. Авиация флота в основном располагала истребителями F-4B Phantom II, F-8 Crusaider, штурмовиками А-4 Skyhawk, A-1 Skyraider.

Впоследствии ударная мощность была усилена за счет стратегических бомбардировщиков В-52.

Всего же во вьетнамской мясорубке за 10 лет приняли участие около 5 тыс. самолетов. В результате американцы обрушили на Вьетнам, как Северный, так и Южный, 6,8 млн. тонн бомб, что почти в три раза больше, чем при бомбардировках Германии во время Второй мировой войны.

Однако это не все. В Тонкинском заливе сосредоточились две мощные авианосные группировки: Yankee Station (более 200 палубных штурмовиков и истребителей) у берегов ДРВ и Dixy Station — у берегов Южного Вьетнама. Авиация флота в основном располагала истребителями F-4B Phantom II, F-8 Crusaider, штурмовиками А-4 Skyhawk, A-1 Skyraider.

Впоследствии ударная мощность была усилена за счет стратегических бомбардировщиков В-52.

Всего же во вьетнамской мясорубке за 10 лет приняли участие около 5 тыс. самолетов. В результате американцы обрушили на Вьетнам, как Северный, так и Южный, 6,8 млн. тонн бомб, что почти в три раза больше, чем при бомбардировках Германии во время Второй мировой войны.

Такого американские пилоты еще не видели

Соотношение сил для Северного Вьетнама вначале было абсолютно катастрофическим. Армия Вьетконга располагала лишь 60 самолетами, в основном — аналогами советских машин китайского производства — околозвуковыми истребителями МиГ-17 и бомбардировщиками Ил-28. Ситуацию усугубляла и недостаточная подготовка вьетнамских пилотов, которые приобретали опыт по мере ведения боевых действий. Также негативно влияли на боеготовность и физические особенности пилотов, которые не лучшим образом выдерживали перегрузки.

Налеты на Северный Вьетнам начались в феврале 1965 года. Американцы ввиду явного превосходства действовали довольно примитивно. F-105 в количестве до 80 бомбардировщиков появлялись в районе бомбометания на высотах 3000−4000 метров и без особого прицеливания сбрасывали боезапас на сверхзвуковой скорости. Устаревшая вьетнамская зенитная артиллерия большого вреда им не причиняла, а малочисленные и медленные МиГ-17 были не в силах помешать этим в высшей степени наглым налетам.

Все начало круто меняться в июле 1965 года. В Северном Вьетнаме начали разворачиваться два дивизиона ПВО, оснащенных нашими мобильными зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-75 «Двина». Боевые расчеты тоже состояли из советских солдат и офицеров. 24 июля состоялось их боевое крещение.

В 14.00 на экранах радаров были обнаружены две крупных цели. Это оказались четыре «Фантома», шедшие парами. В 14.25 старший лейтенант Константинов нажал кнопку «Пуск». Первая ракета сбила самолет, вторая попала в него же, уже падающего. Второй дивизион сбил еще два «Фантома». Лишь одному американцу удалось спастись.

Вскоре управление ЗРК было передано вьетнамцам, которых советские военспецы обучали в полковых учебных центрах и на боевых позициях по принципу «делай как я», а также преподавали во вьетнамских высших военных учебных заведениях. После непродолжительного периода обучения вьетнамские военнослужащие овладели достаточными навыками, и роль советских специалистов стала заключаться в консультировании на месте боевых действий и обучению новинкам в технике, которые появлялись после непрерывных доработок, производившихся в СССР в институтах и КБ. Причем эти доработки выполнялись по материалам представителей КБ, которые изучали во Вьетнаме специфику применения ЗРК.

Налеты на Северный Вьетнам начались в феврале 1965 года. Американцы ввиду явного превосходства действовали довольно примитивно. F-105 в количестве до 80 бомбардировщиков появлялись в районе бомбометания на высотах 3000−4000 метров и без особого прицеливания сбрасывали боезапас на сверхзвуковой скорости. Устаревшая вьетнамская зенитная артиллерия большого вреда им не причиняла, а малочисленные и медленные МиГ-17 были не в силах помешать этим в высшей степени наглым налетам.

Все начало круто меняться в июле 1965 года. В Северном Вьетнаме начали разворачиваться два дивизиона ПВО, оснащенных нашими мобильными зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-75 «Двина». Боевые расчеты тоже состояли из советских солдат и офицеров. 24 июля состоялось их боевое крещение.

В 14.00 на экранах радаров были обнаружены две крупных цели. Это оказались четыре «Фантома», шедшие парами. В 14.25 старший лейтенант Константинов нажал кнопку «Пуск». Первая ракета сбила самолет, вторая попала в него же, уже падающего. Второй дивизион сбил еще два «Фантома». Лишь одному американцу удалось спастись.

Вскоре управление ЗРК было передано вьетнамцам, которых советские военспецы обучали в полковых учебных центрах и на боевых позициях по принципу «делай как я», а также преподавали во вьетнамских высших военных учебных заведениях. После непродолжительного периода обучения вьетнамские военнослужащие овладели достаточными навыками, и роль советских специалистов стала заключаться в консультировании на месте боевых действий и обучению новинкам в технике, которые появлялись после непрерывных доработок, производившихся в СССР в институтах и КБ. Причем эти доработки выполнялись по материалам представителей КБ, которые изучали во Вьетнаме специфику применения ЗРК.

Война стратегий и тактик

Потери американцев резко возросли. Если за первую половину 1965 года было сбито 400 самолетов, то лишь в первый месяц применения С-75 потери приблизились к двум сотням. ЗРК работали с феноменальной производительностью — на один сбитый самолет затрачивались в среднем 1,5 ракеты.

В связи с чем американцами была пересмотрена тактика. Бомбардировки начали выполнять на малых высотах. На первых порах это дало неплохие результаты, поскольку нижняя граница поражения ракетами ЗРК «Двина» была порядка 3 километров. Также американская авиация начала использовать при налетах радиопомехи, устанавливавшиеся самолетами сопровождения. Громадные усилия начали затрачиваться на охоту на ЗРК силами бомбардировочной и штурмовой авиации. Ситуация для американцев с точки зрения уменьшения потерь от ракет ЗРК несколько улучшилась. Однако теперь они начали затрачивать от 30 до 40 процентов авиационных ресурсов на «разборки» с ракетчиками.

В этот период резко снизилась эффективность стрельбы С-75. На один сбитый самолет начали тратить 9−10 ракет.

Однако в результате целого ряда последовательных модернизаций комплексов были повышены их боевые возможности. Была и увеличена помехозащищенность, и снижена до 500 метров нижняя граница зоны поражения. Также скорректировали тактику применения. В частности начали пользоваться «ложными пусками» ракет. Пилот, обнаружив «атаку», которой в действительности не было, был вынужден совершать маневр по уходу от «ракеты», что ухудшало его позицию в бою. Все эти мероприятия способствовали тому, что на каждый сбитый самолет стали расходовать 4−5 ракет.

Дивизионы ЗРК работали в тесном контакте с зенитной артиллерией (ЗА), которая пользовалась данными РЛС ПВО. ЗРК и ЗА совместно перекрывали весь диапазон по высотам и дальности. ЗА была оснащена пушками 30-, 37-, 57-, 86- и 100-мм калибров.

Зенитная артиллерия по причине своей «большей массовости» уничтожила больше самолетов, чем ЗРК. Однако имелось несколько типов самолетов, с которыми могли справиться только ракеты. Так, например, С-75 нанесли громадный урон американской стратегической авиации, уничтожив по различным оценкам от 32 до 54 супертяжеловесов В-52.

Американские пилоты, впервые столкнувшись во Вьетнаме с советскими ЗРК, на первых порах панически их боялись. Известно значительное количество случаев, когда летчики, визуально обнаружив пуск ракет, покидали исправные самолеты.

В связи с чем американцами была пересмотрена тактика. Бомбардировки начали выполнять на малых высотах. На первых порах это дало неплохие результаты, поскольку нижняя граница поражения ракетами ЗРК «Двина» была порядка 3 километров. Также американская авиация начала использовать при налетах радиопомехи, устанавливавшиеся самолетами сопровождения. Громадные усилия начали затрачиваться на охоту на ЗРК силами бомбардировочной и штурмовой авиации. Ситуация для американцев с точки зрения уменьшения потерь от ракет ЗРК несколько улучшилась. Однако теперь они начали затрачивать от 30 до 40 процентов авиационных ресурсов на «разборки» с ракетчиками.

В этот период резко снизилась эффективность стрельбы С-75. На один сбитый самолет начали тратить 9−10 ракет.

Однако в результате целого ряда последовательных модернизаций комплексов были повышены их боевые возможности. Была и увеличена помехозащищенность, и снижена до 500 метров нижняя граница зоны поражения. Также скорректировали тактику применения. В частности начали пользоваться «ложными пусками» ракет. Пилот, обнаружив «атаку», которой в действительности не было, был вынужден совершать маневр по уходу от «ракеты», что ухудшало его позицию в бою. Все эти мероприятия способствовали тому, что на каждый сбитый самолет стали расходовать 4−5 ракет.

Дивизионы ЗРК работали в тесном контакте с зенитной артиллерией (ЗА), которая пользовалась данными РЛС ПВО. ЗРК и ЗА совместно перекрывали весь диапазон по высотам и дальности. ЗА была оснащена пушками 30-, 37-, 57-, 86- и 100-мм калибров.

Зенитная артиллерия по причине своей «большей массовости» уничтожила больше самолетов, чем ЗРК. Однако имелось несколько типов самолетов, с которыми могли справиться только ракеты. Так, например, С-75 нанесли громадный урон американской стратегической авиации, уничтожив по различным оценкам от 32 до 54 супертяжеловесов В-52.

Американские пилоты, впервые столкнувшись во Вьетнаме с советскими ЗРК, на первых порах панически их боялись. Известно значительное количество случаев, когда летчики, визуально обнаружив пуск ракет, покидали исправные самолеты.

Посчитали - прослезились

Столкнувшись с мощными средствами ПВО противника, опирающимся на ЗРК, а также с появлением в небе Вьетнама новейших МиГ-21, американцы к концу 60-х годов, по сути, свернули воздушные налеты. Поскольку потери ВВС США стали абсолютно катастрофическими. Всего за годы Вьетнамской войны ВВС и ВМС США потеряли 3374 самолета. Также было уничтожено более 300 самолетов, находившихся на вооружении ВВС Южного Вьетнама.

Авиация Северного Вьетнама потеряла около 150 самолетов МиГ — как советского, так и китайского производства. Но эта цифра не учитывает небоевые потери из-за аварий по различным причинам.

Примерная статистика по вкладу ПВО и истребительной авиации в разгром американской воздушной армады такова:

— истребительная авиация сбила 305 американских самолетов (9%);

— ЗРК — 1046 (31%);

— зенитная артиллерия — 2024 (60%).

За время войны Советский Союз поставил во Вьетнам 95 ЗРК С-75 различных модификаций и 7658 ракет к ним. К концу войны были израсходованы, а также потеряны в боях или оказались неисправными 6806 ракет.

Таким образом, на каждый сбитый самолет пришлось 6,5 ракет. Учитывая, что боевых пусков было 3228, то этот показатель еще выше — 3,1 ракеты на сбитый самолет.

Авиация Северного Вьетнама потеряла около 150 самолетов МиГ — как советского, так и китайского производства. Но эта цифра не учитывает небоевые потери из-за аварий по различным причинам.

Примерная статистика по вкладу ПВО и истребительной авиации в разгром американской воздушной армады такова:

— истребительная авиация сбила 305 американских самолетов (9%);

— ЗРК — 1046 (31%);

— зенитная артиллерия — 2024 (60%).

За время войны Советский Союз поставил во Вьетнам 95 ЗРК С-75 различных модификаций и 7658 ракет к ним. К концу войны были израсходованы, а также потеряны в боях или оказались неисправными 6806 ракет.

Таким образом, на каждый сбитый самолет пришлось 6,5 ракет. Учитывая, что боевых пусков было 3228, то этот показатель еще выше — 3,1 ракеты на сбитый самолет.

- А ну ка подвинься ускоглазая обезьяна...

Попрежнему удивляют недоумевающие почему Союз кокнулся.

я его ху@ну

...

вот этот ху@ну меня и сбил

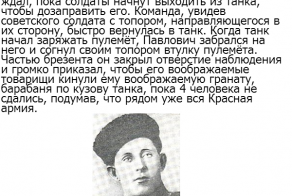

Долгие годы среди нас жили люди, которые не надевали по праздникам свои ордена, которых цензура запрещала называть воинами-интернационалистами. Об "афганцах" знала вся страна, о "корейцах", "вьетнамцах", "египтянах" - лишь посвященные.

Материалом генерал-майора Александра Яковлева, воевавшего в конце 60-х годов во Вьетнаме, мы открываем рубрику "Неизвестная война".

Сейчас говорят, что Вьетнам был испытательным полигоном для опробования новых видов оружия. Что ж, может это и так. В общем-то, все тогдашние новинки прошли через нас. И "Шрайки", и "беспилотники", и "Уоллаи", и "Фантомы", и "Скайхоки" - всего сейчас и не припомнишь. Двадцать лет прошло. Но для нас, советских военных советников, Вьетнам был и остается Вьетнамом - страной, которой требовалась наша помощь, наши знания, наше мастерство. Где остались друзья и товарищи. Где осталась часть души и сердца. Где опалило нас огненное крыло той далекой войны.

В Ханой прилетели утром. Инструктаж в посольстве, подготовка. И уже буквально на пятый день за нами приехали из полка.

Обстановка в это время была спокойной. Авиация над Северным Вьетнамом боевых действий уже практически не вела. Район боев сместился на юг к семнадцатой параллели. Шло накопление сил и средств перед решительными схватками.

Зенитный ракетный полк, в котором нам предстояло служить, был частью особой. Его так и звали - полк-герой. Достаточно сказать, что до нашего прибытия (а мы были первыми советскими военспецами в этой части) ракетчиками полка было сбито шесть бомбардировщиков "В-52", не считая самолетов других типов. В момент прибытия советников полк после тяжелых потерь был выведен из южный районов на доукомплектование. Шел май шестьдесят девятого года.

Район семнадцатой параллели тогда не сходил со страниц мировой печати. Знали, конечно, о нем и мы - одиннадцать советских военных советников. Но никогда раньше не мог я представить, что придется оказаться здесь.

Кстати, говоря о подборе и комплектации наших военных советников, нельзя не сказать о поголовном отказе всем добровольцам, которых тогда было много. Офицеры и солдаты писали рапорты с просьбой направлять их во Вьетнам - рвались на помощь многострадальному народу. На моей памяти ни один из рапортов не был удовлетворен. Мне кажется, что это следствие уже зацветавшей тогда чиновничьей перестраховки.

Итак, семнадцатая параллель. Полоса земли, выжженная напалмом, изувеченная воронками. Квадраты рисовых полей, фруктовые рощи были и местом труда крестьян и полем боя, и кладбищем - многие из них умирали с мотыгами в руках, подорвавшись на мине, попав под бомбежку или под обстрел корабельной артиллерии.

Люди приспособились к этой войне. Днем в небе безраздельно господствовала американская авиация. Штурмовики уничтожали все без разбора, будь то санитарный автомобиль или крестьянская упряжка.

Местом наших боевых действий был определен район реки Голубой, 250 км южнее города Виня, в провинции Куангбинь. Здесь находился один из важных узлов коммуникаций. С максимальной секретностью и маскировкой мы прибыли сюда. Развернулись и... уже на третий день услышали по американскому радио о том, что в районе провинции Куангбинь развернуты ракетные установки ПВО.

Вообще, оценивая противника, хотелось бы особо отметить качество его разведки. Она велась с такой тщательностью, что любое наше перемещение буквально за несколько дней становилось известно американцам. Много информации давала, конечно, воздушная разведка. Но, мне кажется, что не меньше работала и агентурная.

Своеобразным было и отношение американцев к присутствию советских советников в частях народной армии. Пока не велись активные боевые действия, оно было панибратски-снисходительным. Хорошо зная месторасположение нашего лагеря, американские летчики не раз, возвращаясь с заданий, пролетали над нами, покачивая крыльями, - привет, мол, русским! Были даже случаи, когда выбрасывались листовки с указанием времени бомбежки какого-либо объекта и предложением советским советникам покинуть опасную зону. Но когда начались активные боевые действия и потери авиации резко возросли, добродушие как рукой сняло. Ранним майским утром лагерь подвергся жесточайшей бомбардировке и в считанные минуты превратился в большой костер. Лишь по случайности в нем в эти часы никого не было.

Начались бои. Основным и единственным возможным методом борьбы с американской авиацией в этих условиях стали засады. Дивизионы скрытно уходили в джунгли, там разворачивались на заранее подготовленных позициях и замирали. В течение нескольких дней изучалась воздушная обстановка, районы подлетов авиации, готовились данные, и лишь после этого проводилась стрельба.

Над небольшой долиной, зажатой меж двух гор, скользил легкий "F-105". Без подвесок, максимально облегченный - он был и разведчиком и приманкой. Где-то за ним шла ударная группа. Спустя несколько десятков секунд, над долиной из облаков вырвалась пара "Фантомов". И - ожила засада. Первой ракетой был уничтожен ведущий. Его самолет ярким факелом рухнул в джунгли. Ведомый, круто развернувшись, атаковал позицию дивизиона.

Вот он все ближе. Еще немного - и бомбы уйдут вниз, но неожиданно прямо перед ним в небо ушла зенитная ракета. Решив, что и есть место расположения дивизиона, "Фантом" обрушился в пике на ложную позицию, подставив себя под удар артиллерии.

Короткий залп зениток был ужасным. Самолет просто развалился в воздухе и грудой обломков рухнул на землю. В опустевшем небе одуванчиком распустился купол парашюта. Через несколько минут был уничтожен и вертолет, посланный на помощь летчику.

А еще через некоторое время на расположение ракетчиков обрушился ракетно-бомбовый удар большой группы штурмовиков. Но бомбы рвались на пустом месте. Дивизион был уже в пути. Все здесь решали минуты. Если после пуска ракеты в течение сорока минут установки не покидали район, то шансов уцелеть практически не оставалось. Бомбили американцы снайперски.

Наш полк прикрывали батареи ствольной зенитной артиллерии. И делали это отлично. Артиллеристы имели удивительную подготовку. Один пример. Зенитчики учились стрелять по макетам самолетов, запускавшимся с дерева по нитке. Причем перед запуском мишени находились к ней спиной. За считанные секунды расчет должен был развернуться, обнаружить, опознать и обстрелять мишень. Занимаясь этим упражнением по восемь часов в сутки, они доводили свое мастерство до какого-то нечеловеческого, электронного совершенства.

Вообще надо отметить, что противник у вьетнамцев был сильнейшим. Великолепная подготовка летчиков, четкая организация боевых действий, глубокая разведка, настойчивость в достижении задач - все эти качества в полной мере проявились во Вьетнаме. И малейшая ошибка, неточность оборачивались поражением. Воевать американцы умели. Но факт и то, что учили их этому вьетнамцы. Огромные потери заставляли командование ВВС США пересмотреть большинство своих установок, менять тактику, повышать ставки пилотам за риск.

Разведке была противопоставлена маскировка. Да такая, что просто потрясала своей необычностью. Один пример. Однажды пусковые установки были поставлены среди густой пальмовой рощи, где стрельба была просто невозможна. Но когда до пуска остались считанные секунды, в секторе, куда развернулись ПУ, веревками были опрокинуты пальмы и ракеты ушли в небо по узкому коридору среди стволов.

[мат]ыло удивительно для нас. И хотя мы сами были ракетчиками и в Союзе изучали маскировку, Вьетнам опрокинул наши представления о ней. Чего стоили, например, пуски, когда ракета взлетала в небо, заваленная горой веток. Любой наш командир только бы за голову схватился. Как можно?! Там же рули, аэродинамика.

За плечами этих низкорослых, худеньких людей в пробковых шлемах и неизменных зеленых рубашках без погон было то, чего не было у нас, - опыт, годы боев с сильным противником. И нам порой оставалось только учится у них.

Маскировалось все. Дороги, по которым шли дивизионы, за ночь опять превращались в джунгли. Кабины управления без провожатого вообще было не найти. И все это в горах, в пересеченной местности.

Нелегко приходилось и нам, советникам. Наша группа, которую возглавлял полковник Юрий Иванович Муханов, была как бы полком в миниатюре. В ней были собраны ведущие специалисты по всем системам ракетного комплекса: стартовики и дизелисты, наведенцы и электронщики. Мы были интеллектуальным центром, инженерной службой полка.

Если в тактическом и боевом отношении вьетнамские воины были подготовлены отлично, то в технических вопросах они испытывали затруднения. А в условиях джунглей техника капризничала. И это понятно: высокая влажность, температура. Не раз были случаи и просто неграмотного обслуживания комплексов. Так, например, несколько ракет пролетели далеко мимо целей, потому что у них оказались заклеенными изоляционной лентой трубки ПВД. Таким способом их, видимо, решили предохранить от переувлажнения. Словом, хлопот у нас было предостаточно.

Вьетнамцы очень ценили нашу помощь и знания. Но доверяли нам не сразу, а лишь убедившись в мастерстве каждого. Не случайно они устраивали новичкам проверки. Прибудет к нам новый специалист - глядишь, его уже через день просят приехать проверить систему. А неисправность такая, что иначе как специально ее не вызвать.

Так проверяли качество нашей подготовки. Может быть, чуть обидно, но зато к признанным специалистам доверие было полное. И это понятно. Будет исправен комплекс - будут сбиты самолеты противника.

Это почувствовали и американцы. Всего за несколько месяцев ракетчики уничтожили восемь самолетов США. Это не считая приданной нам зенитной артиллерии прикрытия, которая опрокинула взгляды многих военных авторитетов на пушку как на устаревшее средство борьбы с авиацией. Признанием наших заслуг был и тот факт, что после каждой удачной стрельбы к нам приезжал командир полка, а у партийного секретаря провинции устраивался прием.

Называли нас только по именам. Особенно почему-то вьетнамцам пришлось по душе сокращение моего имени Александр - Саня. В группе нас было два Сани - большой и маленький. Маленьким был я. А причина любви к имени выяснилась скоро. "Са-ня" - оказалось, по-вьетнамски - далеко от дома. И было что-то символическое в этом переводе. Саня - далеко от дома.

До дома действительно было очень далеко. Жили мы в бунгалах - легких деревянных строениях. Климат - очень тяжелый. Жара под сорок, влажность, джунгли. Без топора или специального ножа шагу не сделаешь. В такой обстановке работоспособность падает. А ведь надо часами сидеть в кабине управления, где еще жарче.

Основное развлечение - кино. Помню, как наша группа первой перехватила только прибывший в посольство фильм "Бриллиантовая рука". Крутили его больше месяца. Часто смотрели и другие новые фильмы из Союза. Конечно читали. Играли в теннис, волейбол, шахматы. Отмечали даже Новый год. Правда, вместо елки ставили сосну или что-то вроде местной пихты. Сами делали игрушки. У вьетнамцев же Новый год отмечался по лунному календарю. И был это год Петуха.

Материальное положение? Выслуга - год за два, как в Союзе на севере, только с той разницей, что у нас-то еще и война шла. Одна зарплата шла семье в Союзе. Не такую уж большую сумму получал и во Вьетнаме.

Мы покидали Вьетнам со смешанным чувством радости, грусти и неудовлетворенности. Радости от того, что впереди встреча с Родиной, с близкими и дорогими людьми. А грусти и неудовлетворенности потому, что на этой земле оставалась часть души. Оставались друзья, сослуживцы. Оставалась война. В мы улетали. Унося опыт, унося мастерство.

Наверное, воспоминания можно было бы оборвать на этой минорной ноте, но что-то не дает покоя. Почему, когда вспоминаю годы службы после Вьетнама, на душе какой-то горький осадок? Думалось, что наш опыт, знания найдут достойное применение на Родине, что все новое, накопленное в боях, будет внедрено в учебу войск.

Не тут-то было. Все пошло обычным чередом. Наряды, дежурства, служба, работа. И никто не спешил перенимать наш опыт, учиться у нас. Менять что-то в организации службы, боевой учебы. Разве что в компании в свободное время друзья интересовались: "Ну как там, во Вьетнаме? Жарко, наверное, приходилось?".

Было обидно и страшно. Честное слово - страшно. Страшно за наше благодушное, шапкозакидательское настроение. Недостатки и ошибки в системе боевой подготовки резали глаза и больно били по нервам. А ведь мы знали цену этим ошибкам. Не раз и не два видели покореженные взрывами пусковые установки, сожженные кабины, могилы солдат и офицеров. Из четырех вьетнамцев-техников, с которыми я работал, двое впоследствии погибли в боях. И это - опытнейшие, закаленные бойцы.

То, что было основой основ во Вьетнаме, у нас оказывалось зачастую делом второстепенным. Взять, к примеру, маршевую подготовку, без которой ни одна зенитная ракетная часть ПВО во Вьетнаме не просуществовала бы больше суток и которая в Союзе считалась наказанием божьим. Не говоря уже о том, что свертывались и развертывались мы за такой срок, что будь такое во Вьетнаме, от дивизионов бы живого места не осталось.

Чего стоили наши "образцово-показательные" позиции дивизионов с яркими красками маркировки, ровными песочными дорожками, по линейке посаженными елочками - все это было словно предназначено для обнаружения и наведения самолетов. За пренебрежение маскировкой спустя всего два года пришлось дорого заплатить египетской авиации и войска ПВО: когда большинство самолетов и пусковых установок было уничтожено на аэродромах и позициях в течение первых минут войны.

Все это горечью ложилось на сердце. И вдвойне тяжело было от собственного бессилия и невозможности что-либо изменить. Ведь уже двадцать лет назад подсобные хозяйства и заготовка сена без колебаний предпочиталась боевой учебе.

Не слишком стремились поддерживать офицеров, имеющих боевой опыт, и кадровые органы. Часто вообще приходилось слышать завистливое: вот, мол, за границей были, прибарахлились, чего же вам еще надо? Не нравилась несговорчивость, бескомпромиссность тех, кот возвращался из района боев. Были случаи, когда некоторых офицеров отправляли подальше, "зажимали" продвижение по службе, при первой же возможности отправляли в запас.

И такое было не только с "вьетнамцами". Аналогичные истории я слышал от товарищей, воевавших на Ближнем Востоке, в Корее - живых свидетелей того, как воевать мы учились на войне, повторяя зачастую из войны в войну те же самые ошибки.

Записал В.Шурыгин.

Источники информации

"Комсомольская Правда", 02.02.1990

© С. Аминов

:

Стааарый анекдот.

Или ведущий (как в песне)

)))))

Благодаря уму это человека и коллективной работе предприятий.

Откуда у партизан самолеты?! Самолеты были только у Народной Армии Северного Вьетнама. Вьетконговцы находились на территории контролируемой врагом, имевшем 100% преимущество в воздухе.

МакКейн это