56835

15

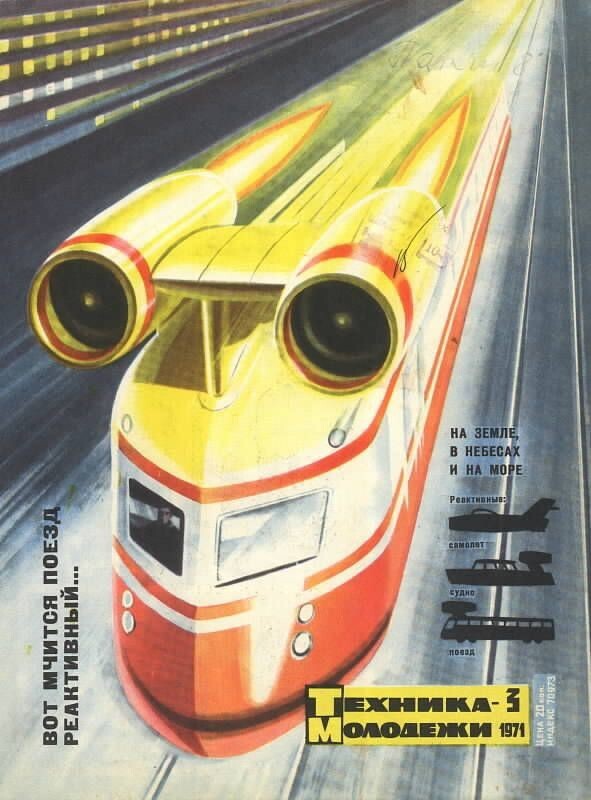

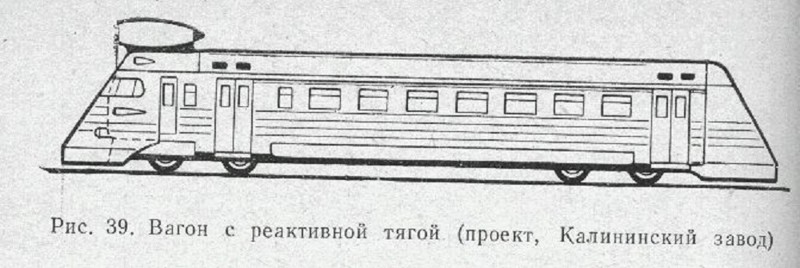

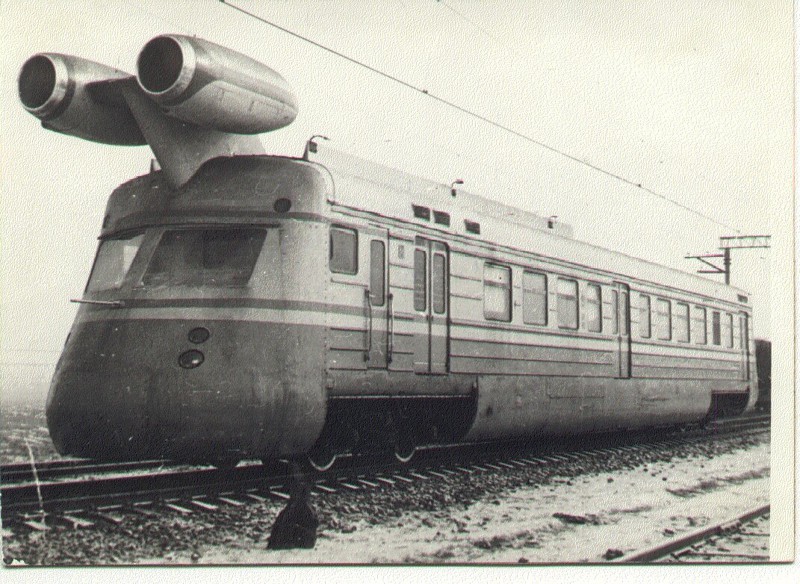

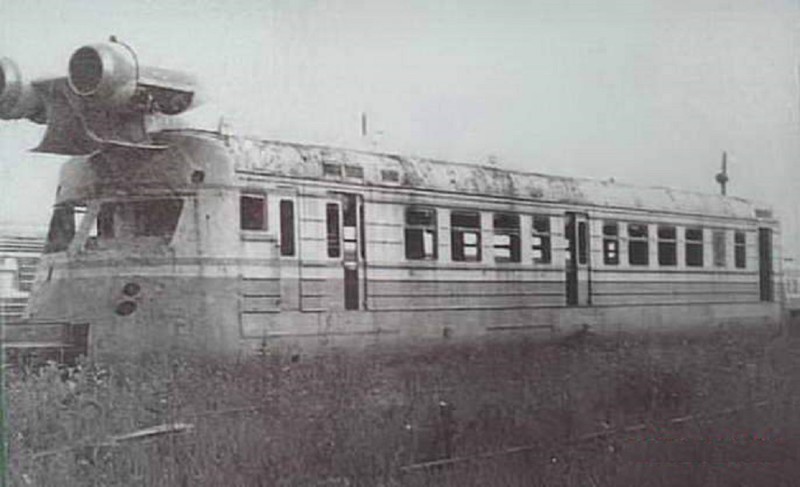

В СССР использованию реактивных авиадвигателей на транспорте придавали большое значение. В 1970 г. Калининский вагоностроительный завод закончил изготовление реактивного локомотива, получившего название СВЛ (скоростной вагон-лаборатория).

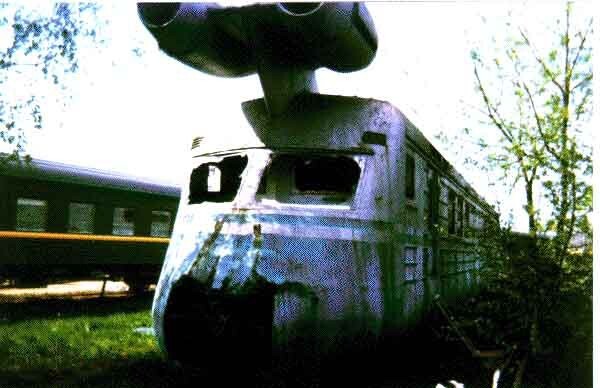

Кузов высокоскоростного вагона был построен на основе моторного головного вагона ЭР22, у которого поставлены головной и хвостовой обтекатели, а подвагонное оборудование и ходовая часть закрыты с обеих сторон съемными фальшбортами.

Причём кабина, лобовая и задняя стенки ЭР22 сохранены, обтекатели являются лишь "насадками". Забавно, что в результате машинист смотрит на путь через два стекла: кабины и обтекателя.

×

Форма обтекателей является разработкой МГУ и имеет коэффициент лобового сопротивления 0,252. Модель вагона продувалась в аэродинамической трубе ЦАГИ.

Собственно говоря, КВЗ планировал постройку сверхскоростного реактивного поезда "Русская Тройка" именно с этими обтекателями. Для уменьшения воздушного сопротивления при движении на высоких скоростях съёмным обтекателем закрывается и автосцепка СА-3.

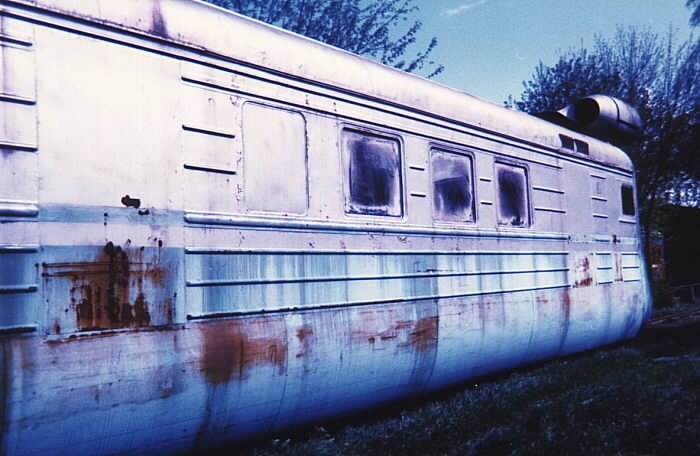

Головной вагон ЭР22-67 был специально построен Рижским вагоностроительным заводом для СВЛ - то есть чертежи были обычные, но особое внимание уделено качеству изготовления. Изначально СВЛ был окрашен в цвета ЭР22: кремово-жёлтый верх и красный низ. Длина вагона с обтекателями 28 м.

Вагон имеет необычные для головного вагона двухосные тележки конструкции Калининского вагоностроительного завода и ВНИИВ с пневматическими рессорами центрального подвешивания. Такие тележки ранее подкатывались под прицепные вагоны электропоездов ЭР22.

Вагон имеет необычные для головного вагона двухосные тележки конструкции Калининского вагоностроительного завода и ВНИИВ с пневматическими рессорами центрального подвешивания. Такие тележки ранее подкатывались под прицепные вагоны электропоездов ЭР22.

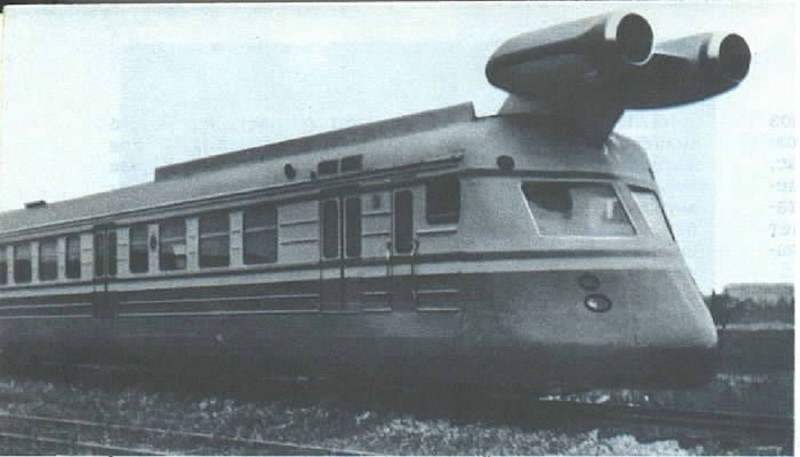

Вагон оборудован дисковыми тормозами с пневматическим и электропневматическим управлением. Имеются песочницы для увеличения сцепления колес с рельсами при торможении. На крыше вагона в головной его части на специальном пилоне установлены два авиационных турбореактивных двигателя самолета ЯК-40, которые и создают необходимую силу тяги для движения вагона. Вес двух двигателей менее 1т. Максимальная сила тяги их 3000 кгс.

В кабине машиниста установлен авиационный пульт управления двигателями, а также обычные приборы управления тормозами и песочницами. В кузове вагона смонтировали дизель-генератор. От генератора получают питание электродвигатель компрессора, осветительные приборы, цепи управления и электропечи. Вагон в экипированном состоянии весил 59.4 т, в том числе запас топлива (керосина) 7.2 т.

В 1971 г. экспериментальный вагон проходил испытания на линии Голутвин - Озёры Московской дороги, где была достигнута скорость 187 км/ч. Затем в начале 1972 г. вагон совершал поездки на участке Новомосковск - Днепродзержинск Приднепровской железной дороги, где постепенно увеличивалась максимальная скорость (160, 180, 200 км/ч). Итогом испытаний была скорость движения 249 км/ч.

Необходимо отметить, что целью испытаний не являлось установление рекорда скорости. Испытания проводились для исследования взаимодействий в системе "колесо-рельс", для будущих скоростных поездов. Для испытаний лучше всего подходил вагон "который едет сам", не отталкиваясь колёсами от рельсов. Прицепить вагон к локомотиву не было возможности, т. к. в 1970 году в СССР ещё не было локомотивов способных длительное время держать скорость более 230 км/ч. Железнодорожный путь, также не позволял развивать скорости более 250 км/ч.

После завершения испытаний СВЛ был брошен на задворках Калининского вагоностроительного завода у ст. Дорошиха. Там он и находится по сей день...

Ссылки по теме:

- 9 самых удивительных железных дорог в мире

- Как выглядит двухэтажный поезд Москва–Адлер изнутри

- Железная дорога - Рассекая ветер

- Поездка из Москвы в Париж на поезде

- Сколько стоит билет Москва - Питер в Новый год

реклама

Например, малый ресурс авиационного двигателя по сравнению с дизельным. Ну и естественно - ощутимая разница в цене. Это притом, что предполагалось использовать моторы от Як-40, но не новые, а после ремонта, которые уже нельзя использовать в авиации. Понятно - проблема и топливо: у этого авиационный керосин, а создавать особую инфраструктуру под один или несколько поездов - экономически не обосновано.

Далее. Очень высокий уровень шума, а это большая проблема, так как вокзалы обычно находятся в городах, да и вдоль ж/д-путей много населенных пунктов.

Выяснилось, что пути по маршруту движения придется полностью забетонировать, так как реактивная струя повреждала балластный слой из гравия. Причем камни и мусор летели во все стороны и могли повредить даже встречные поезда, не говоря уже о пешеходах или машинах на переездах.

Для защиты от реактивной струи крыша была изготовлена из жаропрочной легированной стали, что увеличило ее вес и стоимость изготовления вагона. Отец рассказывал, что когда СВЛ ехал на максимальной скорости, он струей газов даже светофоры разворачивал и сдувал всякие знаки/таблички, что используют железнодорожники. Также если поезд попадал на участки с контактной сетью, воздействие реактивной струи на медные провода, было, мягко говоря, не желательным - особенно на невысокой скорости, например, в момент начала движения и разгона.

При испытаниях на прямом участке, причем это было где-то на Украине (точно не помню, ищите в Интернете), поезд превысил 270 км/ч, но неожиданно начались продольные автоколебания, которые для устранения потребовали бы очень серьезного изменения конструкции тележек, посему было принято простое решение - скорость принудительно ограничили в 250.

Ну и самое основное - двигатели не удалось надежно защитить от мусора и птиц, которые могли бы повредить лопатки компрессора и турбины. Ясен пень: самолет подвержен такой опасности только в момент взлета и посадки, а поезд - всегда.

Ну, а добил эту идею проект рижского электропоезда ЭР-200, который появился чуть позже начала испытаний СВЛ - фактически электричка, но с хорошей аэродинамикой. Она развивала до 200 км/ч, создавала меньше проблем в эксплуатации и железнодорожники сразу потеряли интерес к реактивному двигателю.

Я так понимаю это Вы не удосужились прочитать?

"Необходимо отметить, что целью испытаний не являлось установление рекорда скорости. Испытания проводились для исследования взаимодействий в системе "колесо-рельс", для будущих скоростных поездов. Для испытаний лучше всего подходил вагон "который едет сам", не отталкиваясь колёсами от рельсов. Прицепить вагон к локомотиву не было возможности, т. к. в 1970 году в СССР ещё не было локомотивов способных длительное время держать скорость более 230 км/ч."

Я по первой картинке сразу узнал.

И за шесть лет до того, как в совке построили это "чудо", в Японии уже ввели в эксплуатацию снкансэн...

В то время как упоротый коммунистический "гений" пытался скрестить поезд и самолёт в Японии построили вот это:

Вагон-лабораторию построили в 1970.

"Идея создания опытного вагона-лаборатории для отработки конструкции тележки и изучения взаимодействия в паре колесо/рельс на скоростях движения выше 160 км/ч появилась в СССР после того, как было выдано задание на проектирование отечественного электропоезда с конструкционной скоростью 200 км/ч. Чтобы избавиться от искажений, вносимых ведущими колёсными парами, предполагалось разработать такой вид привода, чтобы ни одна из тележек не была обмоторена. Аналогично тому, что в 60-х годах в США прошёл опытную эксплуатацию поезд с реактивной тягой, в СССР также решено было построить вагон с реактивными двигателями"