3900

3

Русский метод штыкового боя так пугал неприятеля, что по Женевской конвенции традиционный удар в живот пришлось заменить на "более гуманный" - в грудь.

Появление штыка

В 1684 году в австрийской армии первыми решились на отмену пик и введение байонетов (предшественников штыка, которые вставлялись в ствол мушкета для ведения ближнего боя). Вскоре во Франции придумали штык. В 1688 году в присутствии короля Людовика XIV были проведены опыты по фехтованию на штыках, однако конструкция крепления штыка на стволе была еще несовершенной, и штыки соскальзывали с мушкетов при нанесении ударов. Король Франции забраковал нововведение, однако австрийцы усовершенствовав крепление немедленно перевооружили пехоту в 1689 году. Затем новшество распространилось по всем армиям Европы, а французы приняли его на вооружение самыми последними, в 1703 году.

Форма штыка определялась его способом крепления к оружию:

1. Штык-пробка - багинет. Имел суживающуюся рукоять для плотного втыкания в ствол.

2. Втульчатый штык. Имел цилиндрическую рукоять и насаживался на ствол.

3. Штык-нож. Рукоять имеет паз, которым надевается на стойку ствола и кольцо, которое обхватывает ствол.

4. Несъемный штык - постоянно закреплен и обычно имеет механизм для складывания и быстрого откидывания.

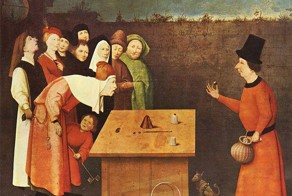

Техника боя штыком, естественно, наработана еще не была. Так, от шведского мушкетёра устав требовал атаковать, держа ружье в левой руке, а обнаженную шпагу - в правой. Такой способ одновременного фехтования двумя руками требовал длительной подготовки. Поэтому русские, не обладавшие ни достаточным временем для обучения, ни достойными учителями, применяли более простые приемы.

Петровский устав

В начале 18-го века Петр I сделал отработку приемов штыкового боя уставным законом армии. Жестокое поражение под Нарвой послужило отправным пунктом для широкого обучения личного состава армии и флота рукопашному бою, введения фехтования в учебные заведения. В 1700 году, при непосредственном участии Петра был разработан первый официальный документ, регламентирующий боевую подготовку русской пехоты «Короткое обыкновенное обучение». В нем особое внимание было уделено штыковому бою с использованием багинетов (разновидность штыка). Причем, если в западных армиях багинеты применялись преимущественно как оборонительное оружие, в «Кратком обыкновенном обучении» развивалась идея наступательного применения штыка.

В 1684 году в австрийской армии первыми решились на отмену пик и введение байонетов (предшественников штыка, которые вставлялись в ствол мушкета для ведения ближнего боя). Вскоре во Франции придумали штык. В 1688 году в присутствии короля Людовика XIV были проведены опыты по фехтованию на штыках, однако конструкция крепления штыка на стволе была еще несовершенной, и штыки соскальзывали с мушкетов при нанесении ударов. Король Франции забраковал нововведение, однако австрийцы усовершенствовав крепление немедленно перевооружили пехоту в 1689 году. Затем новшество распространилось по всем армиям Европы, а французы приняли его на вооружение самыми последними, в 1703 году.

Форма штыка определялась его способом крепления к оружию:

1. Штык-пробка - багинет. Имел суживающуюся рукоять для плотного втыкания в ствол.

2. Втульчатый штык. Имел цилиндрическую рукоять и насаживался на ствол.

3. Штык-нож. Рукоять имеет паз, которым надевается на стойку ствола и кольцо, которое обхватывает ствол.

4. Несъемный штык - постоянно закреплен и обычно имеет механизм для складывания и быстрого откидывания.

Техника боя штыком, естественно, наработана еще не была. Так, от шведского мушкетёра устав требовал атаковать, держа ружье в левой руке, а обнаженную шпагу - в правой. Такой способ одновременного фехтования двумя руками требовал длительной подготовки. Поэтому русские, не обладавшие ни достаточным временем для обучения, ни достойными учителями, применяли более простые приемы.

Петровский устав

В начале 18-го века Петр I сделал отработку приемов штыкового боя уставным законом армии. Жестокое поражение под Нарвой послужило отправным пунктом для широкого обучения личного состава армии и флота рукопашному бою, введения фехтования в учебные заведения. В 1700 году, при непосредственном участии Петра был разработан первый официальный документ, регламентирующий боевую подготовку русской пехоты «Короткое обыкновенное обучение». В нем особое внимание было уделено штыковому бою с использованием багинетов (разновидность штыка). Причем, если в западных армиях багинеты применялись преимущественно как оборонительное оружие, в «Кратком обыкновенном обучении» развивалась идея наступательного применения штыка.

Петровский гренадер

Подготовка воинов к штыковому бою занимала значительное место во введенном в действие в 1716 году «Воинском уставе». Петр 1 требовал от офицеров так организовать и проводить подготовку подчиненных, чтобы «солдаты обвыкали, как в самом бою». При этом большое значение уделялось индивидуальному обучению: «Надлежит офицерам с прилежанием за каждым солдатом подмечать, чтобы справно быти могло наилучшим образом».

Пуля-дура, штык-молодец

Революцию в применении штыка совершил А.В.Суворов, который понимал, что только всерьез овладев навыками штыковой схватки, русские солдаты смогут победить турок в рукопашной.

«Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко; пуля обмишулится, а штык не обмишулится. Коли один раз! - Бросай бусурмана со штыка; Мертв на штыке, царапает саблей шею; Сабля на шею - отскакни шаг - ударь опять - коли другого, коли третьего.Богатырь заколет полдюжины, а я видел и больше. Береги пулю в дуле! Трое наскочат - первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун.»

Во времена Суворова пуля и в самом деле была дурой. Достаточно сказать, что в конце XVIII века до 20 процентов выстрелов давали осечки. Конечно, это вовсе не значит, что Суворов отказывался от ружейного огня. Он требовал «додержать» пулю, чтобы выстрелить в момент сближения с противником с максимальной эффективностью.

При относительно невысоком тогда уровне военной техники, прицельный огонь из гладкоствольного оружия можно было вести не далее 80-100 шагов. Это расстояние преодолевалось бегом за 20-30 секунд. В течение такого промежутка времени противник, как правило, успевал выстрелить только один раз. Поэтому стремительная атака, переходившая в стремительный штыковой удар, была у Суворова главным средством достижения победы в сражении. Он говорил, что «у неприятеля те же руки, да только штыка не знают».

«Атакуй первую неприятельскую линию в штыки! - ура! - Взводные командиры: коли, коли!»

Действию штыками солдат обучали как в строю, так и индивидуально. Перед Итальянским походом 1799 года Суворов, зная, что австрийцы были слабыми бойцами в штыковой схватке, написал инструкцию специально для их армии. В ней давались такие советы:"...а когда противник подойдет на тридцать шагов, то стоящая армия сама двигается вперед и встречает атакующую армию штыками. Штыки держат плоско, правою рукой, а колоть с помощью левой. При случае не мешает и прикладом в грудь или по голове".

"...в расстоянии ста шагов командовать: марш-марш! По этой команде люди хватают ружья левой рукой и бегом бросаются на неприятеля в штыки с криком "виват"! Неприятеля надобно колоть прямо в живот, а если который штыком не приколот, то прикладом его."

Рекомендация наносить удар в живот обусловлена тем, что солдаты регулярной армии (в данном случае - французы) имели на груди ремни из толстой кожи, перекрещивающиеся друг с другом (один - для полусабли, другой - для патронной сумки).

Пробить такую защиту довольно сложно и опытному бойцу. Удар в лицо тоже был сопряжен с риском промаха, так как противник мог отвернуть голову. Живот же был открыт и отпрянуть, находясь в строю, солдат не мог. Суворов учил поражать врага с первого удара, дабы боец после этого успел парировать нападение, направленное на него. Действия должны были быть четкими и слаженными, по принципу "укол - защита" и снова "укол - защита". При этом, как видно из вышеописанных советов, широко мог применяться приклад. Тактику применяемую против турок, русские с успехом испробовали и на французах.

Подготовка воинов к штыковому бою занимала значительное место во введенном в действие в 1716 году «Воинском уставе». Петр 1 требовал от офицеров так организовать и проводить подготовку подчиненных, чтобы «солдаты обвыкали, как в самом бою». При этом большое значение уделялось индивидуальному обучению: «Надлежит офицерам с прилежанием за каждым солдатом подмечать, чтобы справно быти могло наилучшим образом».

Пуля-дура, штык-молодец

Революцию в применении штыка совершил А.В.Суворов, который понимал, что только всерьез овладев навыками штыковой схватки, русские солдаты смогут победить турок в рукопашной.

«Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко; пуля обмишулится, а штык не обмишулится. Коли один раз! - Бросай бусурмана со штыка; Мертв на штыке, царапает саблей шею; Сабля на шею - отскакни шаг - ударь опять - коли другого, коли третьего.Богатырь заколет полдюжины, а я видел и больше. Береги пулю в дуле! Трое наскочат - первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун.»

Во времена Суворова пуля и в самом деле была дурой. Достаточно сказать, что в конце XVIII века до 20 процентов выстрелов давали осечки. Конечно, это вовсе не значит, что Суворов отказывался от ружейного огня. Он требовал «додержать» пулю, чтобы выстрелить в момент сближения с противником с максимальной эффективностью.

При относительно невысоком тогда уровне военной техники, прицельный огонь из гладкоствольного оружия можно было вести не далее 80-100 шагов. Это расстояние преодолевалось бегом за 20-30 секунд. В течение такого промежутка времени противник, как правило, успевал выстрелить только один раз. Поэтому стремительная атака, переходившая в стремительный штыковой удар, была у Суворова главным средством достижения победы в сражении. Он говорил, что «у неприятеля те же руки, да только штыка не знают».

«Атакуй первую неприятельскую линию в штыки! - ура! - Взводные командиры: коли, коли!»

Действию штыками солдат обучали как в строю, так и индивидуально. Перед Итальянским походом 1799 года Суворов, зная, что австрийцы были слабыми бойцами в штыковой схватке, написал инструкцию специально для их армии. В ней давались такие советы:"...а когда противник подойдет на тридцать шагов, то стоящая армия сама двигается вперед и встречает атакующую армию штыками. Штыки держат плоско, правою рукой, а колоть с помощью левой. При случае не мешает и прикладом в грудь или по голове".

"...в расстоянии ста шагов командовать: марш-марш! По этой команде люди хватают ружья левой рукой и бегом бросаются на неприятеля в штыки с криком "виват"! Неприятеля надобно колоть прямо в живот, а если который штыком не приколот, то прикладом его."

Рекомендация наносить удар в живот обусловлена тем, что солдаты регулярной армии (в данном случае - французы) имели на груди ремни из толстой кожи, перекрещивающиеся друг с другом (один - для полусабли, другой - для патронной сумки).

Пробить такую защиту довольно сложно и опытному бойцу. Удар в лицо тоже был сопряжен с риском промаха, так как противник мог отвернуть голову. Живот же был открыт и отпрянуть, находясь в строю, солдат не мог. Суворов учил поражать врага с первого удара, дабы боец после этого успел парировать нападение, направленное на него. Действия должны были быть четкими и слаженными, по принципу "укол - защита" и снова "укол - защита". При этом, как видно из вышеописанных советов, широко мог применяться приклад. Тактику применяемую против турок, русские с успехом испробовали и на французах.

Штык массового поражения

И в дальнейшем штыковому бою в русской армии традиционно уделялось особое внимание

«Русских солдат учили бить штыком только в живот и сверху вниз, а, ударив, опускать приклад, так что штык подымался кверху, выворачивая нутро: бесполезно было таких раненных даже и относить в госпиталь».

Действительно, какой уж после этого мог быть толк от госпиталя…

Отказаться от столь эффективного способа штыкового боя пришлось под международным давлением.

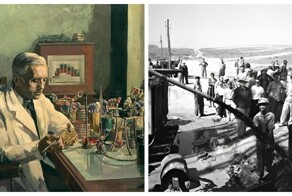

Дело в том, что в 1864 году была подписана первая Женевская конвенция, которая относилась исключительно к вопросам оказания помощи раненым солдатам. Инициатором конвенции стал швейцарский общественный деятель Анри Дюнан. В 1859 году он организовал оказание помощи раненым в битве при Сольферино во время австро-итало-французской войны, жертвами которой стали 40 тыс. убитых и раненых. Он же был и инициатором создания организации, которую позже стали называть обществом Красного Креста (Красного Полумесяца). Красный Крест был избран опознавательным знаком медиков, работающих на поле боя.

В России общество Красного Креста было создано в мае 1867 года под названием «Общество о попечении раненых и больных воинов». Вот тут и пришлось столкнуться с просьбами международной общественности (в основном в лице Англии и Франции, которые имели самые печальные воспоминания о русских штыковых атаках во время Крымской войны) отказаться от страшного удара в живот. В качестве альтернативы был избран описанный выше удар в грудь.

Штыковой бой - это разновидность фехтования, в технике которой очень многое заимствовано из техники поединка на длиннодревковом оружии. Утверждение, что русский штыковой бой был лучшим в Европе, хоть и набило всем оскомину, тем не менее, справедливо, и это признавали в любой армии вплоть до Второй Мировой войны.

Основные рекомендации по штыковому бою в начале прошлого столетия были изложены в книге Александра Люгарра «Руководство фехтования на штыках», вышедшей в 1905 году после окончания русско-японской войны.

И в дальнейшем штыковому бою в русской армии традиционно уделялось особое внимание

«Русских солдат учили бить штыком только в живот и сверху вниз, а, ударив, опускать приклад, так что штык подымался кверху, выворачивая нутро: бесполезно было таких раненных даже и относить в госпиталь».

Действительно, какой уж после этого мог быть толк от госпиталя…

Отказаться от столь эффективного способа штыкового боя пришлось под международным давлением.

Дело в том, что в 1864 году была подписана первая Женевская конвенция, которая относилась исключительно к вопросам оказания помощи раненым солдатам. Инициатором конвенции стал швейцарский общественный деятель Анри Дюнан. В 1859 году он организовал оказание помощи раненым в битве при Сольферино во время австро-итало-французской войны, жертвами которой стали 40 тыс. убитых и раненых. Он же был и инициатором создания организации, которую позже стали называть обществом Красного Креста (Красного Полумесяца). Красный Крест был избран опознавательным знаком медиков, работающих на поле боя.

В России общество Красного Креста было создано в мае 1867 года под названием «Общество о попечении раненых и больных воинов». Вот тут и пришлось столкнуться с просьбами международной общественности (в основном в лице Англии и Франции, которые имели самые печальные воспоминания о русских штыковых атаках во время Крымской войны) отказаться от страшного удара в живот. В качестве альтернативы был избран описанный выше удар в грудь.

Штыковой бой - это разновидность фехтования, в технике которой очень многое заимствовано из техники поединка на длиннодревковом оружии. Утверждение, что русский штыковой бой был лучшим в Европе, хоть и набило всем оскомину, тем не менее, справедливо, и это признавали в любой армии вплоть до Второй Мировой войны.

Основные рекомендации по штыковому бою в начале прошлого столетия были изложены в книге Александра Люгарра «Руководство фехтования на штыках», вышедшей в 1905 году после окончания русско-японской войны.

Еще крутые истории!

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца

реклама