12798

4

В последнее время в России появилось немало фильмов о войне, где фигурируют энкавэдэшники, смершевцы, чекисты, особисты, пограничники и прочие товарищи в погонах и без оных.

Вся эта братия стараниями режиссёров и продюсеров занимается, как правило, тем, что создаёт массу проблем нашей армии и народу, изнемогающему в борьбе с фашистами. Даже странно, что мы вообще сумели одолеть врага на поле брани — так сильно нам мешали Берия и его подручные.

Вся эта братия стараниями режиссёров и продюсеров занимается, как правило, тем, что создаёт массу проблем нашей армии и народу, изнемогающему в борьбе с фашистами. Даже странно, что мы вообще сумели одолеть врага на поле брани — так сильно нам мешали Берия и его подручные.

Миф о том, что войну, дескать, выиграл народ, а не правящий режим, оплотом которого были спецслужбы, усиленно вбивается в сознание обывателя посредством немудрёного киношного языка. Это Красная армия (разумеется, завалив фашистов трупами) отстояла Москву и взяла Берлин. А всякие чекисты и особисты в лучшем случае ничего не делали, а в худшем — палки в колёса вставляли.

Между тем искусственное противопоставление народа и власти, армии и спецслужб теряет всякий смысл, как только начинаешь более пристально изучать историю войны. Выясняются интересные факты, которые современным кинематографом упрямо игнорируются. Например, такой. В первые же дни войны в Москве на стадионе «Динамо» началось формирование отдельной бригады специального назначения, позже развёрнутой в дивизию.

Задача этого подразделения — организация диверсий в тылу врага. Личный состав бригады состоял исключительно из сотрудников органов внутренних дел, а также членов спортивного общества «Динамо». Помимо рейдов по тылам противника бойцы бригады участвовали и в военных действиях на фронтах, особенно во время обороны Москвы.

Между тем искусственное противопоставление народа и власти, армии и спецслужб теряет всякий смысл, как только начинаешь более пристально изучать историю войны. Выясняются интересные факты, которые современным кинематографом упрямо игнорируются. Например, такой. В первые же дни войны в Москве на стадионе «Динамо» началось формирование отдельной бригады специального назначения, позже развёрнутой в дивизию.

Задача этого подразделения — организация диверсий в тылу врага. Личный состав бригады состоял исключительно из сотрудников органов внутренних дел, а также членов спортивного общества «Динамо». Помимо рейдов по тылам противника бойцы бригады участвовали и в военных действиях на фронтах, особенно во время обороны Москвы.

Мало кто знает, например, что передовую группировку немцев, прорвавшуюся 16 октября к мосту через железную дорогу в Химках, уничтожила танковая рота дивизии внутренних войск имени Дзержинского под командованием старшего лейтенанта Николая Стребко. Сейчас на месте этого боя, без преувеличения решившего судьбу Москвы, находится мемориальный комплекс в виде противотанковых ежей. Кстати говоря, вклад дзержинцев в победу под Москвой не ограничивается участием в военных действиях.

В инженерной службе одного из полков дивизии был придуман рецепт изготовления горючей смеси, названной позднее «коктейлем Молотова». Рецепт оказался настолько дешёвым и эффективным, что ноу-хау мгновенно разлетелось по всем фронтам и активно использовалось не только в битве под Москвой, но и в других сражениях Великой Отечественной.

С первых же дней войны на оккупированной немцами территории стали создаваться партизанские отряды. Поначалу практически все они состояли из кадровых сотрудников НКВД, специально оставленных в тылу противника для этих целей. Это потом, к 1943 году, партизанское движение стало поистине массовым: народ понял, что ничего хорошего от немецкого «нового порядка» ждать не приходится, и целыми сёлами стал уходить в леса к партизанам. А в первые месяцы войны, когда значительная часть населения ещё питала какие-то иллюзии относительно немцев, партизанское движение состояло в основном из чекистов и милиционеров. Так что далеко не все сотрудники НКВД, вопреки расхожему мнению, ошивались по особым отделам и получали дополнительный паёк, многие ещё и рисковали жизнью в тылу у немцев.

В инженерной службе одного из полков дивизии был придуман рецепт изготовления горючей смеси, названной позднее «коктейлем Молотова». Рецепт оказался настолько дешёвым и эффективным, что ноу-хау мгновенно разлетелось по всем фронтам и активно использовалось не только в битве под Москвой, но и в других сражениях Великой Отечественной.

С первых же дней войны на оккупированной немцами территории стали создаваться партизанские отряды. Поначалу практически все они состояли из кадровых сотрудников НКВД, специально оставленных в тылу противника для этих целей. Это потом, к 1943 году, партизанское движение стало поистине массовым: народ понял, что ничего хорошего от немецкого «нового порядка» ждать не приходится, и целыми сёлами стал уходить в леса к партизанам. А в первые месяцы войны, когда значительная часть населения ещё питала какие-то иллюзии относительно немцев, партизанское движение состояло в основном из чекистов и милиционеров. Так что далеко не все сотрудники НКВД, вопреки расхожему мнению, ошивались по особым отделам и получали дополнительный паёк, многие ещё и рисковали жизнью в тылу у немцев.

Наконец, единственные, кто встретил врага 22 июня 1941 года организованным сопротивлением, были пограничные войска НКВД СССР. Практически все заставы задерживали на несколько часов, а то и дней наступление вражеских колонн. Известный русский писатель Иван Шевцов, автор многих нашумевших романов и повестей, летом 1941-го служил на румынской границе. Его застава семь дней (!) сдерживала атаки гитлеровцев. И это при том, что пограничники в отличие от регулярных частей Красной армии были вооружены лишь лёгким стрелковым оружием.

Однако большинство пограничных застав сумело организовать достойное сопротивление численно превосходящему противнику, а большинство подразделений армии, напротив, проявило абсолютную неготовность к эффективным боевым действиям.

Тот же Иван Шевцов, к примеру, вспоминает, что 22 июня командиры стрелковых соединений, дислоцированных неподалёку от его заставы, пребывали в полной растерянности и тупо ожидали приказов сверху. Пришлось Шевцову, тогда совсем молоденькому лейтенанту НКВД, брать командование на себя и руководить действиями не просто своей заставы, но и целого стрелкового батальона с артиллерийской батареей. И только когда фронт откатился далеко на восток, пришёл приказ: оставить позиции и отходить. Ещё несколько дней Шевцов с коллегами пробирался к своим. Все, кому удалось вырваться из этого пекла, снова попросились на фронт и затем отлично воевали в составе различных частей и соединений внутренних войск НКВД СССР.

Почему-то эти и многие другие факты реальной истории упорно игнорируются теми, кто шлёпает один за другим кинофильмы о войне. В результате на экране сотрудник органов госбезопасности или внутренних дел появляется лишь в обличье эдакого живодёра, для которого единственная отрада в жизни — расстрелять как можно больше соотечественников. И этот штамп кочует из одного фильма в другой, не подвергаясь даже элементарной коррекции. Кино вообще состоит из штампов и условностей, но в случае с чекистами и особистами это переходит уже все границы здравого смысла.

Ну да ладно, не нравится современным режиссёрам тот факт, что сотрудники НКВД тоже воевали, а не просто в затылок своим бойцам стреляли. Такая у современных режиссёров активная гражданская позиция, за которую, вероятно, неплохо платят. Однако соблюдать хотя бы внешнее сходство с реалиями того времени всё-таки нужно: это, как говорится, непреложный закон жанра. Между тем на экране нынче царит полный хаос. Каждый киношник, очевидно, мнит себя гением и считает ниже своего достоинства знать форму одежды, знаки различия, воинские звания и тому подобные «мелочи».

И вот появляется на свет очередной шедевр под названием «Курсанты». Сюжет телефильма таков: в одном из тыловых военных училищ готовят молодых лейтенантов. Готовят, естественно, кое-как, наспех, кормят впроголодь, зато местные особисты, как водится, жируют, чуть ли не чёрную икру из банок жуют и несчастных курсантов регулярно обижают. Дело происходит зимой 1943 года. На курсантах петлицы, на их командирах — тоже, злобные особисты также щеголяют в новеньких кителях с кубиками в петличках. И вот обучение закончено, свежеиспечённых лейтенантов отправляют на фронт. Форма на них всё та же: петлички, только теперь в них лейтенантские «кубари».

Однако большинство пограничных застав сумело организовать достойное сопротивление численно превосходящему противнику, а большинство подразделений армии, напротив, проявило абсолютную неготовность к эффективным боевым действиям.

Тот же Иван Шевцов, к примеру, вспоминает, что 22 июня командиры стрелковых соединений, дислоцированных неподалёку от его заставы, пребывали в полной растерянности и тупо ожидали приказов сверху. Пришлось Шевцову, тогда совсем молоденькому лейтенанту НКВД, брать командование на себя и руководить действиями не просто своей заставы, но и целого стрелкового батальона с артиллерийской батареей. И только когда фронт откатился далеко на восток, пришёл приказ: оставить позиции и отходить. Ещё несколько дней Шевцов с коллегами пробирался к своим. Все, кому удалось вырваться из этого пекла, снова попросились на фронт и затем отлично воевали в составе различных частей и соединений внутренних войск НКВД СССР.

Почему-то эти и многие другие факты реальной истории упорно игнорируются теми, кто шлёпает один за другим кинофильмы о войне. В результате на экране сотрудник органов госбезопасности или внутренних дел появляется лишь в обличье эдакого живодёра, для которого единственная отрада в жизни — расстрелять как можно больше соотечественников. И этот штамп кочует из одного фильма в другой, не подвергаясь даже элементарной коррекции. Кино вообще состоит из штампов и условностей, но в случае с чекистами и особистами это переходит уже все границы здравого смысла.

Ну да ладно, не нравится современным режиссёрам тот факт, что сотрудники НКВД тоже воевали, а не просто в затылок своим бойцам стреляли. Такая у современных режиссёров активная гражданская позиция, за которую, вероятно, неплохо платят. Однако соблюдать хотя бы внешнее сходство с реалиями того времени всё-таки нужно: это, как говорится, непреложный закон жанра. Между тем на экране нынче царит полный хаос. Каждый киношник, очевидно, мнит себя гением и считает ниже своего достоинства знать форму одежды, знаки различия, воинские звания и тому подобные «мелочи».

И вот появляется на свет очередной шедевр под названием «Курсанты». Сюжет телефильма таков: в одном из тыловых военных училищ готовят молодых лейтенантов. Готовят, естественно, кое-как, наспех, кормят впроголодь, зато местные особисты, как водится, жируют, чуть ли не чёрную икру из банок жуют и несчастных курсантов регулярно обижают. Дело происходит зимой 1943 года. На курсантах петлицы, на их командирах — тоже, злобные особисты также щеголяют в новеньких кителях с кубиками в петличках. И вот обучение закончено, свежеиспечённых лейтенантов отправляют на фронт. Форма на них всё та же: петлички, только теперь в них лейтенантские «кубари».

Неужели авторам этого замечательного фильма ни разу не пришло в голову поинтересоваться: а когда всё-таки в нашей армии появились погоны? А появились они в январе 1943 года: сначала вышел указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 января, а затем, 15 января, — приказ Верховного главнокомандующего, то бишь товарища Сталина. В соответствии с этими документами личный состав армии, флота и силовых структур велено было переодеть в новую форму в срок до 15 февраля 1943 года. И только герои «Курсантов», даже те, кто отправляется в действующую армию, почему-то щеголяют без погон, игнорируя приказ Верховного главнокомандующего и указ Президиума Верховного Совета СССР.

Вот другой пример пренебрежительного отношения к историческим реалиям. Недавно по Первому каналу показали телеэпопею «Дом образцового содержания». Действие некоторых серий фильма происходит в период Великой Отечественной войны. Разумеется, кроме положительных героев — неких столичных интеллигентов — в фильме есть и герои, мягко говоря, сомнительные, например сотрудники органов внутренних дел. Так вот, ведомство, в котором эти люди служат, авторы фильма упорно именуют МВД.

В любом учебнике новейшей истории русским языком написано, что не было в годы Великой Отечественной войны у нас никакого МВД, потому что не было никаких министерств вообще. Вместо них с 1917 года существовали народные комиссариаты — сокращённо наркоматы. И лишь в 1946 году, то есть после войны, Сталин возродил министерства, и ведомство, в котором служили герои фильма, стали называть Министерством внутренних дел, или МВД.

Теперь что касается воинских званий. Здесь современные гении экрана и вовсе не утруждают себя ничем: что в голову пришло, то и выдают за правду. А потому сплошь и рядом сотрудники советских спецслужб у них называются комиссарами, а немецких — штурмбанфюрерами. Между тем в системе НКВД существовали свои специальные звания, которые не всегда совпадали с армейскими.

Всего их было десять: сержант госбезопасности, младший лейтенант г\б, лейтенант г\б, старший лейтенант г\б, капитан г\б, майор г\б, старший майор г\б, комиссар госбезопасности 3-го ранга, комиссар госбезопасности 2-го ранга и комиссар госбезопасности 1-го ранга. Наконец, для самых высоких руководителей придумали особое звание: Генеральный комиссар госбезопасности. Петлицы Генерального комиссара в разное время носили всего трое человек: Генрих Ягода, Николай Ежов и Лаврентий Берия.

Отметим, что речь идёт только об органах госбезопасности, которые с 1934 по 1941 год входили в состав НКВД. У пограничников, милиционеров, бойцов пожарной охраны, военнослужащих внутренних войск, сотрудников ГУЛАГа, которые также входили в состав НКВД, были, однако, такие же звания, как и в Красной армии. Военно-морской флот традиционно имел свою систему званий. Кроме того, существовали свои особые звания у военных медиков, у военных юристов, у военных инженеров, а кроме того, в системе политических органов и интендантских служб Красной армии.

Вся эта довольно пёстрая картина сохранялась приблизительно до осени 1942 года, после чего постепенно в армии и силовых ведомствах была введена единая система воинских званий. С тех пор и чекисты с особистами стали именоваться не старшими майорами или комиссарами госбезопасности различных рангов, а просто майорами, полковниками или генералами.

Тогда же в обиход вернулось и порядком забытое слово «офицер». До того момента, напомним, офицерами называли лишь кадровых служащих Генерального штаба РККА. Все остальные начальники, как в армии, так и в спецслужбах, именовались командирами — слово «офицер» в 1920–1930-е годы воспринималось правоверным советским человеком как ругательство.

Теперь о знаках различия. Сержанты госбезопасности носили в петличках треугольничек, лейтенанты и капитаны — «кубари», майоры — «шпалы», комиссары — ромбы и звёзды. Кроме того, только для сотрудников Главного управления госбезопасности НКВД существовали нарукавные знаки различия: для сержантов — два усечённых треугольника красного цвета, для младших лейтенантов — три таких же треугольника, для лейтенантов — одна нарукавная шитая серебром звезда, для старлеев — две звезды, для капитанов — три, для майоров — одна шитая золотом звезда, для старшего майора — две таких звезды, для комиссара 3-го ранга — три, для комиссара 2-го ранга — четыре, а для комиссара 1-го ранга — тоже четыре, но расположены они были иначе, одна звезда сверху. Нашивки носили на обоих рукавах. А на левом — ещё и знак особого образца: «Щит и меч». Всё это было чётко прописано в ведомственной инструкции образца 1935 года.

Естественно, вникать во все эти тонкости современным мастерам экрана недосуг: им главное — бюджет фильма распилить так, чтобы на съёмки денег осталось меньше, а в собственный карман попало больше. Тут уж невольно приходится экономить на всём, в том числе и на экспертах-консультантах. Это в советские годы даже живые классики кинематографа не гнушались консультироваться с профессиональными историками. Создателей бессмертного кинофильма о Штирлице, к примеру, консультировала целая бригада военных историков в ранге не ниже полковника.

Современным киношникам такое и во сне не приснится. Потому и фильмы о войне частенько получаются в жанре фэнтези…

Вот другой пример пренебрежительного отношения к историческим реалиям. Недавно по Первому каналу показали телеэпопею «Дом образцового содержания». Действие некоторых серий фильма происходит в период Великой Отечественной войны. Разумеется, кроме положительных героев — неких столичных интеллигентов — в фильме есть и герои, мягко говоря, сомнительные, например сотрудники органов внутренних дел. Так вот, ведомство, в котором эти люди служат, авторы фильма упорно именуют МВД.

В любом учебнике новейшей истории русским языком написано, что не было в годы Великой Отечественной войны у нас никакого МВД, потому что не было никаких министерств вообще. Вместо них с 1917 года существовали народные комиссариаты — сокращённо наркоматы. И лишь в 1946 году, то есть после войны, Сталин возродил министерства, и ведомство, в котором служили герои фильма, стали называть Министерством внутренних дел, или МВД.

Теперь что касается воинских званий. Здесь современные гении экрана и вовсе не утруждают себя ничем: что в голову пришло, то и выдают за правду. А потому сплошь и рядом сотрудники советских спецслужб у них называются комиссарами, а немецких — штурмбанфюрерами. Между тем в системе НКВД существовали свои специальные звания, которые не всегда совпадали с армейскими.

Всего их было десять: сержант госбезопасности, младший лейтенант г\б, лейтенант г\б, старший лейтенант г\б, капитан г\б, майор г\б, старший майор г\б, комиссар госбезопасности 3-го ранга, комиссар госбезопасности 2-го ранга и комиссар госбезопасности 1-го ранга. Наконец, для самых высоких руководителей придумали особое звание: Генеральный комиссар госбезопасности. Петлицы Генерального комиссара в разное время носили всего трое человек: Генрих Ягода, Николай Ежов и Лаврентий Берия.

Отметим, что речь идёт только об органах госбезопасности, которые с 1934 по 1941 год входили в состав НКВД. У пограничников, милиционеров, бойцов пожарной охраны, военнослужащих внутренних войск, сотрудников ГУЛАГа, которые также входили в состав НКВД, были, однако, такие же звания, как и в Красной армии. Военно-морской флот традиционно имел свою систему званий. Кроме того, существовали свои особые звания у военных медиков, у военных юристов, у военных инженеров, а кроме того, в системе политических органов и интендантских служб Красной армии.

Вся эта довольно пёстрая картина сохранялась приблизительно до осени 1942 года, после чего постепенно в армии и силовых ведомствах была введена единая система воинских званий. С тех пор и чекисты с особистами стали именоваться не старшими майорами или комиссарами госбезопасности различных рангов, а просто майорами, полковниками или генералами.

Тогда же в обиход вернулось и порядком забытое слово «офицер». До того момента, напомним, офицерами называли лишь кадровых служащих Генерального штаба РККА. Все остальные начальники, как в армии, так и в спецслужбах, именовались командирами — слово «офицер» в 1920–1930-е годы воспринималось правоверным советским человеком как ругательство.

Теперь о знаках различия. Сержанты госбезопасности носили в петличках треугольничек, лейтенанты и капитаны — «кубари», майоры — «шпалы», комиссары — ромбы и звёзды. Кроме того, только для сотрудников Главного управления госбезопасности НКВД существовали нарукавные знаки различия: для сержантов — два усечённых треугольника красного цвета, для младших лейтенантов — три таких же треугольника, для лейтенантов — одна нарукавная шитая серебром звезда, для старлеев — две звезды, для капитанов — три, для майоров — одна шитая золотом звезда, для старшего майора — две таких звезды, для комиссара 3-го ранга — три, для комиссара 2-го ранга — четыре, а для комиссара 1-го ранга — тоже четыре, но расположены они были иначе, одна звезда сверху. Нашивки носили на обоих рукавах. А на левом — ещё и знак особого образца: «Щит и меч». Всё это было чётко прописано в ведомственной инструкции образца 1935 года.

Естественно, вникать во все эти тонкости современным мастерам экрана недосуг: им главное — бюджет фильма распилить так, чтобы на съёмки денег осталось меньше, а в собственный карман попало больше. Тут уж невольно приходится экономить на всём, в том числе и на экспертах-консультантах. Это в советские годы даже живые классики кинематографа не гнушались консультироваться с профессиональными историками. Создателей бессмертного кинофильма о Штирлице, к примеру, консультировала целая бригада военных историков в ранге не ниже полковника.

Современным киношникам такое и во сне не приснится. Потому и фильмы о войне частенько получаются в жанре фэнтези…

Еще крутые истории!

- Британка сделала ринопластику и бросила мужа, решив, что теперь «слишком хороша для него»

- Завидуйте молча: 17-летний парень бросил все ради женщины с четырьмя детьми

- В Бразилии дворник нашел новорожденную в мусорке и решил удочерить её

- Женщина 10 лет ничего не покупает, потому что полностью отказалась от денег

- 14 сильных фотографий, которые рассказывают об истории человечества

реклама

СМЕРШ - это военная контрразведка.

Дивизии НКВД, воевавшие "в поле" - это "сборная солянка", которая формировалась из бойцов ВСЕХ главков, управлений, отделов и т.д. От рядовых регулировщиков ОРУДа, матёрых пограничников, увешанных медалями-орденами еще "за басмачей", и вплоть до железнодорожников, охраны стратегических объектов и Уровских оперов. Наркомат ВД был ОЧЕНЬ большой организацией с весьма разнообразными приложениями сил.

СМЕРШ и Войска НКВД - это две огромные разницы: "каждый СМЕРШевец - чекист, но не каждый чекист - СМЕРШевец"

То, понимаешь, цвет касок мне не тот, то камуфляжей таких тогда не было, и какого этого у ССмана Бундесовый суспендер??

Очень неточны к деталям нонешние режиссёры, не говоря о том, что сюжет, как правило говно, и игра актёров оставляет желать сильно лучшего.

Однако есть и исключения, которые можно смотреть снова и снова, несмотря на некоторые огрехи.

Смотрю только старое кино:

Они сражались за родину,

А зори здесь тихие (не новый вариант),

Сталинград,

Батальоны просят огня...

Штрафбат смотрю, не придераюсь к фильму и не расцениваю его как исторически достоверный

После начала Первой мировой войны 31 мая 1915 года генерал-лейтенант П. К. Кондзеровский направил начальнику ГВТУ письмо, в котором предлагал сбрасывать с аэропланов «зажигательные снаряды». В июне 1915 года в Императорском Московском техническом училище были изготовлены зажигательные снаряды конструкции прапорщика Б. Н. Юрьева в виде стеклянной бутыли с пиротехническим воспламенителем, заполненной смесью мазута, бензина и керосина. К 1 августа 1915 года в 1-ю авиационную роту было передано 3035 штук, во 2-ю — 7000, в 4-ю — 9000, в 5-ю — 7380, в 6-ю — 7000. В свете этих данных встречающееся в литературе утверждение о приоритете капитана Куиттинена и финской военной промышленности в изобретении и первом массовом производстве «коктейля Молотова» в 1939–1940 годах оказывается не соответствующим действительности. Однако применение зажигательных снарядов не оправдало ожиданий. Командующий 8-й армией генерал от кавалерии А. А. Брусилов докладывал о слабом результате их выброски. Помимо этого, многие военлёты столкнулись с курьёзом: служившие корпусами для зажигательной смеси винные и пивные бутылки не разбивались при падении на мягкий грунт[2]

В ходе войны в Испании бутылки с зажигательной смесью широко использовали в качестве средства для борьбы с танками, бронемашинами и автомашинами. В связи с нехваткой противотанкового оружия они получили распространение в вооружённых формированиях Испанской республики[3]. Осенью 1936 года националисты из Испанского легиона вблизи Мадрида применили наполненные керосином бутылки в качестве эффективного противотанкового оружия против танков Т-26 и БТ-7 республиканцев[4].

Летом 1938 года в ходе боевых действий у озера Хасан японские солдаты несколько раз применяли стеклянные бутылки с горючим в качестве противотанкового средства[5].

Финский «коктейль Молотова» разработал (под названием фин. polttopullo — «зажигательная бутылка») капитан Куиттинен из гарнизона Кориа весной 1939[6][7].

я не люблю отжыхать среди черножопых в окружении быдло массы типа тебя.

в той же Черногории куда интереснее.

но смысл тебе об этом писать

у тебя на нее все равно денег не будет

посему закрой рот и не отсвечивай

Ложь и клевета в фильме «Штрафбат»

С негодованием и возмущением просмотрел фильм «Штрафбат».

Фильм, насыщенный предательским духом ельцинских времен, бросает тень на героическую Красную Армию, на ее великую Победу.

Как кадровый военный, я прошел войну с ее первого дня, участвовал в обороне трех городов-героев — Одессы, Керчи и Сталинграда. Закончил войну в Берлине, видел, как Кейтель подписал капитуляцию Германии. Наверное, я могу утверждать, что имею лучшее представление о том, как воевали наши войска и каким образом добились победы, чем авторы этого фильма.

Видел я, как комплектовались и воевали штрафбаты и штрафроты.

Несколько слов об истории их создания.

После тяжелых поражений Красной Армии на Крымском и Юго-Западном фронте, когда наши потери превысили четверть миллиона человек, был издан известный приказ № 227. Этот приказ был подписан в самое тяжелое для нашей страны время, его строки сложены на высокой трагической ноте, где чувствуется рука самого Сталина, в нем заложены новые черты непобедимой в скором времени Красной Армии.

Он начинается словами: «Враг бросает на фронт все новые силы... рвется в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге и у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ их нефтяными и хлебными богатствами... Части войск Южного фронта, идя за паникерами, оставили Ростов и Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позором».

Далее указывается, что мы потеряли Украину, Белоруссию, Молдавию, Прибалтийские республики, многие области России.

Подчеркивается, что если и далее дела будут обстоять таким образом, то мы потеряем Советскую власть.

Вот почему было приказано: «Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв...». Вместе с тем, наряду с призывами об усилении порядка и установлении «железной дисциплины», было приказано беспощадно карать трусов и паникеров, сформировать штрафбаты, за-градотряды и штрафроты.

Штрафные батальоны формировались из «средних и старших командиров и соответствующих политработников всех родов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости» и находились в распоряжении командования фронтом, они направлялись на самые тяжелые участи фронта. Штрафные роты формировались при армиях, из «рядовых бойцов и младших командиров».

Направленных в штрафбат военнослужащих на время лишали воинского звания, отбирали ордена и они действовали как обычные рядовые солдаты. В случае, если штрафник в ходе боя был ранен или проявил геройство, ему возвращали его воинское звание и ордена и отправляли служить в обычную воинскую часть. Командовали батальонами и его подразделениями действующие боевые офицеры.

При батальоне были оперуполномоченный Особого отдела и политработник. Таково было штатное положение штрафбата.

Что же мы видим в фильме? «Мастера видеоряда» начинают фильм с того, что наши солдаты дружно бросают оружие и сдаются в плен немцам. Такое начало и стало главным лейтмотивом всего фильма. Вот это подход! Вот это подарок ветеранам к 60-летию Победы!

Почему бы не начать фильм с того, как показать тысячи и тысячи немцев, румын, итальянцев, сдающихся в плен под Сталинградом.

Или показать громадную колонну немецких солдат, офицеров и генералов, прошедших по Москве в июле 1944 после их пленения в Белорусской операции. Почему, наконец, не показать сдачу в плен остатков войск Берлинского военного гарнизона 2 мая 1945 года.

Мне, кстати, по приглашению командующего 5-й Ударной армии генерал-полковника Н.Э. Берзарина посчастливилось участвовать в этой процедуре. Это было незабываемое зрелище. Грудь распирала гордость за наш народ, за нашу боевую мощь и героическую армию.

Такое начало было бы прекрасным введение к картине, посвященной 60-летию Победы. Но, увы, при такой трактовке не получишь зарубежных призов, не найдешь богатенького продюсера. Но, простите, с «призами» я погорячился — самыми изощренными «трактовками» не скрыть банальной надуманности, откровенной халтуры.

В фильме штрафбат формируется из уголовников. Этого никогда не было и быть не могло по сути приказа № 227. Это принципиальный и сознательный, очевидный и грубый «ляп».

Штрафбат все время действует в составе одной и той же дивизии, являясь как бы ее составной частью. Этого также быть не могло — достаточно просто прочитать приказ. Командование и офицеры дивизии действуют в погонах, хотя, как известно, в 1942 году никаких погон еще не было.

Уголовники «штрафбата» представлены в виде какой-то разудалой банды, одетой в расхристанную форму, ничего не смыслящих ни в ведении боевых действий, ни в военной подготовке. Этот «штрафбат» навеян не то Попандопуло и К из «Свадьбы в Малиновке», не то «вольной армией» батьки Бурнаша из «Неуловимых мстителей». Главное отличие в том, что те фильмы сыграны и сняты мастерами.

Командир штрафбата, по «творческому замыслу» авторов, назначается из самих штрафников. Это смешно и противоречит всем воинским Уставам.

Людей бросают в бой неподготовленными, без применения артиллерии и танков, тактическими приемами ведения боя они не владеют (об этом, о тактических приемах, по всей видимости, не знают и авторы фильма), поэтому они бессмысленно гибнут идя куда-то (в атаку?) общей толпой.

В штрафбате действует священнослужитель, ведущий религиозную пропаганду, благословляющий и увещевающий солдат. Никаких священников в частях Красной Армии не было и быть не могло. Авторы перепутали Красную и царскую армии.

О политработниках, которые особенно в условиях штрафбатов были весьма активны, полезны и эффективны, не упоминается вовсе. Очевидно, это выходит за рамки куцей сверхзадачи, поставленной заказчиками-продюсерами.

Дальше — больше. Штрафники направляются в разведку через линию фронта для захвата языка. Такого также никогда не было и быть не могло. Разведку в действующей армии вели специально созданные и подготовленные разведгруппы из числа самых смелых и проверенных военнослужащих.

В фильме же штрафники идут в разведку как к теще на блины.

Нет никаких характерных для этого события и всегда присутствующих деталей. Захватив «пленного», наши веселящиеся штрафники-актеры вместо допроса обыгрывают его в карты. Зачем брали языка — неясно. Это, по всей видимости, юмор нового русского кино.

Захватив какой-то населенный пункт, командование на три дня отдает его в руки штрафников. Они там бесчинствуют, насилуют, воруют. Это что? Сцены из рыцарских времен? Отнюдь. Это уже типичная клевета, провокационная ложь в адрес непобедимой и легендарной Советской армии.

После просмотра картины создается впечатление, что только штрафники и воевали на фронте, что не было ни артиллеристов, ни танкистов, ни летчиков. Ведь большинство военных действий в Великой Отечественной войне было обдумано, просчитано, тщательнейшим образом подготовлено. Героизм и самоотверженность личного состава, помноженный на талант и усилия командования, и принесли Великую Победу по поводу которой то ли сокрушаются, то ли пытаются острить, то ли зарабатывать создатели фильма. Но в природе и искусстве все гармонично: для великой цели находятся ярчайшие выразительные средства, а для пасквиля — лишь бледные брызжущие чернила.

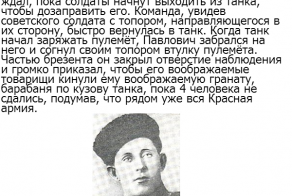

В фильме начальник Особого отдела дивизии (куда ж без него в данной «трактовке») подменяет командира. Так, командир дает распоряжение разминировать участок фронта, где планируется наступление штрафбата, а «особист» отменяет приказ. Штрафбат идет в наступление по заминированному полю и гибнут многие люди.

Надо ли комментировать этот пассаж? Похоже, что авторы фильма знают об армии только из произведений Войновича.

Перед боем солдат штрафбата поят водкой. Это измышление.

Как правило, 100 грамм водки давали личному составу на переднем крае раз в сутки, в вечернее или ночное время. Давали всем желающим, но не штрафникам.

Не будет преувеличением сказать, что весь фильм состоит из нанизанных друг на друга измышлений и провокаций. Смотреть эту «картину» тяжело и противно. Ее авторы сознательно, враждебно и злонамеренно искажают действительность, маскируя свои замыслы глубоким невежеством. А замысел здесь очевиден — принизить значение Великой Победы, унизить ее творцов, бросить камень в память великого государства.

Удивляет и то обстоятельство, что фильм был показан по государственному каналу телевидения. Выходит, что государство санкционировало ложь и клевету в названном фильме. А где же постоянные заявления наших руководителей, что надо говорить правду и только правду?

Так же не совсем понятно, почему для съемок фильма не были привлечены консультанты из Министерства обороны и ответственные работники «Смерш»? Наверное, потому, что они не позволили бы глумиться над историей Великой Отечественной войны.

Народ ждет правдивых фильмов о войне, а не фальшивых подделок, принижающих роль Советской армии и органов «Смерш» в достижении Великой Победы, где особист в «форме НКВД» ходит в яркой фуражке, с большой, нарочито увеличенной эмблемой «НКВД» на рукаве. В фильме особист сознательно показан как своего рода «вредный элемент», пугало для личного состава, да и для зрителей тоже.

Фильмы подобного типа примитивны по сути, вредны по своему воспитательному значению и убоги по содержанию. За каждым кадром видны ослиные уши тех, по чьему заказу и сделан названный фильм.

http://www.chekist.ru/article/1655http://www.chekist.ru/article/1655

У него и про уголовников и про разведку

Но, к сожалению, он выпущен был именно как РОССИЙСКИЙ