2168

8

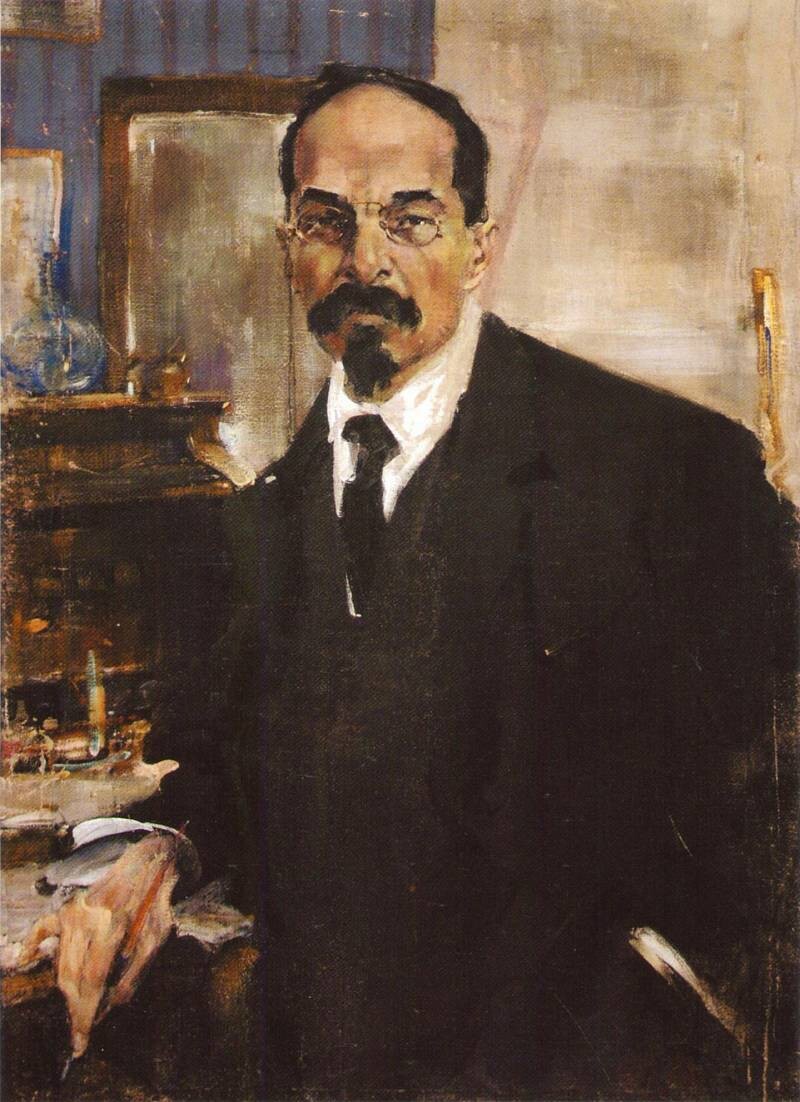

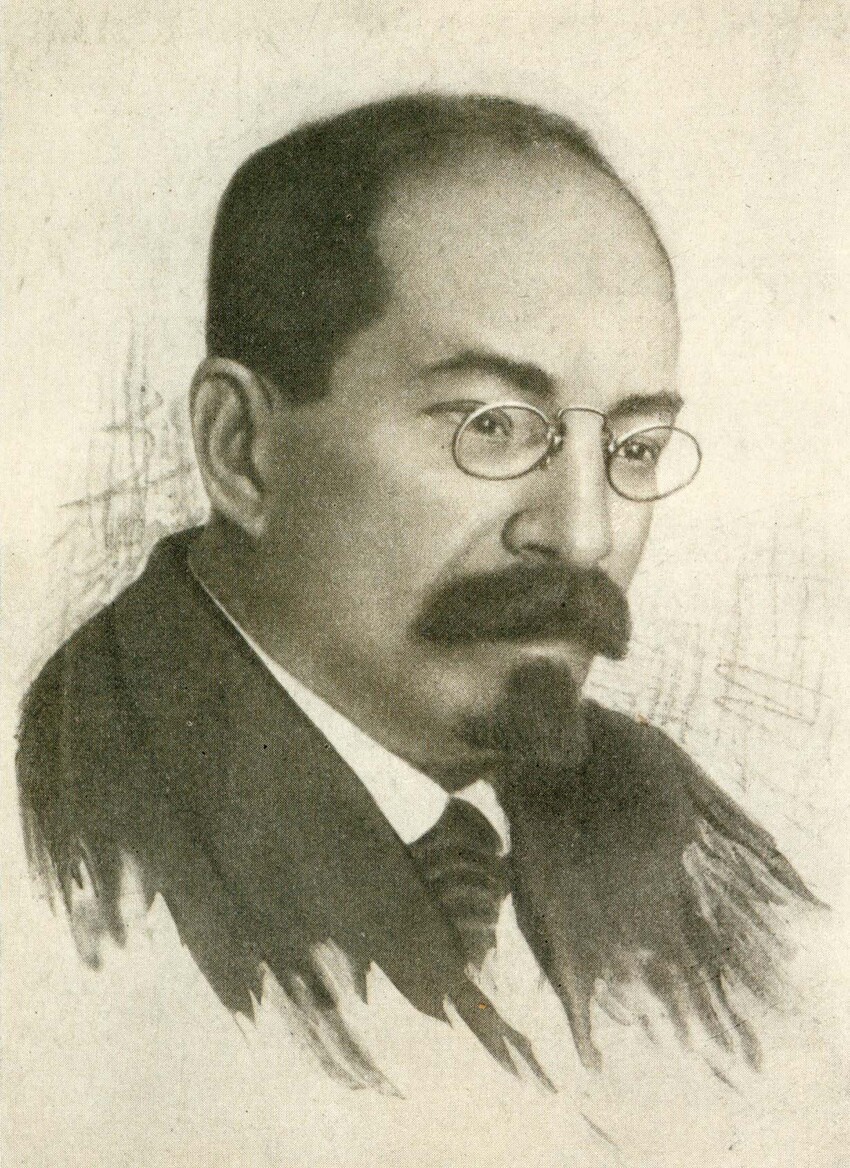

Анато́лий Васи́льевич Лунача́рский (11 [23] ноября 1875, Полтава, Российская империя — 26 декабря 1933, Ментона, Франция) — российский революционер, советский государственный деятель, писатель, переводчик, публицист, критик, искусствовед.

С октября 1917 года по сентябрь 1929-го — первый нарком просвещения РСФСР, активный участник революции 1905—1907 годов и Октябрьской революции 1917 года. Академик АН СССР (01.02.1930).

С октября 1917 года по сентябрь 1929-го — первый нарком просвещения РСФСР, активный участник революции 1905—1907 годов и Октябрьской революции 1917 года. Академик АН СССР (01.02.1930).

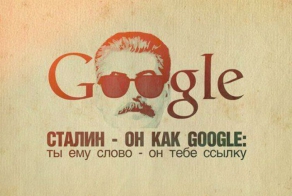

Луначарский сидит на скамеечке

Анатолий Луначарский родился в 1875 в Полтаве, в от внебрачных отношений действительного статского советника Александра Ивановича Антонова (1829—1885) и Александры Яковлевны Ростовцевой (1842—1914) принадлежавшей к роду Ростовцевых. Отчество, фамилия и дворянское звание получены Луначарским от усыновившего его отчима Василия Фёдоровича Луначарского, фамилия которого, в свою очередь — результат перестановки слогов в фамилии «Чарналуский». Так как отчим Луначарского был внебрачным сыном дворянина и крепостной крестьянки при рождении он не получил дворянства и дослужился до дворянства на государственной службе. Сложные семейные отношения матери и отчима, неудачные попытки развода драматически отразились на маленьком Анатолии: из-за жизни на две семьи и ссор матери и отчима ему даже пришлось остаться на второй год в гимназии.

×

В 1896—1898 годах молодой Луначарский путешествовал по Франции и Италии, а в 1898 году приехал в Москву, где стал заниматься революционной работой. Через год он был арестован и выслан в Полтаву. В 1900 году арестован в Киеве, месяц находился в Лукьяновской тюрьме, отправлен в ссылку — сначала в Калугу, а затем в Вологду и Тотьму. В 1903 году, после раскола партии, Луначарский стал большевиком (в РСДРП он состоял ещё с 1895). В 1904 году, по окончании ссылки, Луначарский переехал в Киев, а затем в Женеву, где стал членом редакций большевистских газет «Пролетарий», «Вперёд». Вскоре Луначарский являлся уже одним из лидеров большевиков. Сблизился с А. А. Богдановым и В. И. Лениным; под руководством последнего участвовал в борьбе с меньшевиками — Мартовым, Даном и др.

Ещё в 1907 году он участвовал в Штутгартском конгрессе Интернационала, затем — в Копенгагенском. Работал обозревателем западноевропейской литературы во многих российских газетах и журналах, высказывался против шовинизма в искусстве.

С самого начала Первой мировой войны Луначарский занял интернационалистическую позицию, которая окрепла под влиянием Ленина; был одним из основателей пацифистской газеты «Наше слово», о которой И. Дойчер писал: «„Наше слово“ собрало замечательный круг авторов, почти каждый из которых вписал своё имя в анналы революции».

В конце 1915 г. переехал со своей семьей из Парижа в Швейцарию.

С самого начала Первой мировой войны Луначарский занял интернационалистическую позицию, которая окрепла под влиянием Ленина; был одним из основателей пацифистской газеты «Наше слово», о которой И. Дойчер писал: «„Наше слово“ собрало замечательный круг авторов, почти каждый из которых вписал своё имя в анналы революции».

В конце 1915 г. переехал со своей семьей из Парижа в Швейцарию.

После Октябрьской революции вошёл в сформированное II Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов правительство в качестве наркома просвещения. В ответ на бомбардировку большевиками исторических памятников Москвы во время вооружённого восстания во второй столице России, покинул пост наркома просвещения 2 ноября 1917 года, сопроводив свою отставку официальным заявлением в Совет народных комиссаров:

Я только что услышал от очевидцев то, что произошло в Москве. Собор Василия Блаженного, Успенский Собор разрушаются. Кремль, где собраны сейчас все важнейшие сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется. Жертв тысячи. Борьба ожесточается до звериной злобы. Что ещё будет. Куда идти дальше. Вынести этого я не могу. Моя мера переполнена. Остановить этот ужас я бессилен. Работать под гнетом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя. Я сознаю всю тяжесть этого решения. Но я не могу больше.

На следующий день народные комиссары признали отставку «неуместной», и Луначарский отозвал её. Был сторонником «однородного социалистического правительства», но, в отличие от В. Ногина, А. Рыкова и других, из Совнаркома на этой почве не выходил. Оставался наркомом просвещения вплоть до 1929 года.

Я только что услышал от очевидцев то, что произошло в Москве. Собор Василия Блаженного, Успенский Собор разрушаются. Кремль, где собраны сейчас все важнейшие сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется. Жертв тысячи. Борьба ожесточается до звериной злобы. Что ещё будет. Куда идти дальше. Вынести этого я не могу. Моя мера переполнена. Остановить этот ужас я бессилен. Работать под гнетом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя. Я сознаю всю тяжесть этого решения. Но я не могу больше.

На следующий день народные комиссары признали отставку «неуместной», и Луначарский отозвал её. Был сторонником «однородного социалистического правительства», но, в отличие от В. Ногина, А. Рыкова и других, из Совнаркома на этой почве не выходил. Оставался наркомом просвещения вплоть до 1929 года.

Луначарский был незаменим в сношениях со старыми университетскими и вообще педагогическими кругами, которые убеждённо ждали от «невежественных узурпаторов» полной ликвидации наук и искусств. Луначарский с увлечением и без труда показал этому замкнутому миру, что большевики не только уважают культуру, но и не чужды знакомства с ней. Не одному жрецу кафедры пришлось в те дни, широко разинув рот, глядеть на этого вандала, который читал на полдюжине новых языков и на двух древних и мимоходом, неожиданно обнаруживал столь разностороннюю эрудицию, что её без труда хватило бы на добрый десяток профессоров.

В начале 1930-х Луначарский — директор института Литературы и Языка Комакадемии, директор ИРЛИ АН СССР, один из редакторов Литературной энциклопедии. Луначарский был лично знаком с такими известными зарубежными писателями, как Ромен Роллан, Анри Барбюс, Бернард Шоу, Бертольт Брехт, Карл Шпиттелер, Герберт Уэллс и другими.

В сентябре 1933 года назначен полпредом СССР в Испанию, куда не смог прибыть по состоянию здоровья. Был заместителем главы советской делегации во время конференции по разоружению при Лиге Наций.

В сентябре 1933 года назначен полпредом СССР в Испанию, куда не смог прибыть по состоянию здоровья. Был заместителем главы советской делегации во время конференции по разоружению при Лиге Наций.

Луначарский умер в декабре 1933 года по пути в Испанию от стенокардии на французском курорте Ментона. Тело кремировано, урна с прахом установлена в Кремлёвской стене на Красной площади в Москве.

Ссылки по теме:

- Как известные писатели заставляли себя работать

- Эпичные ошибки Google Переводчика

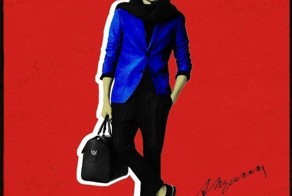

- Классики русской литературы в образе современных модников

- Русские сказки и их зарубежные аналоги

- В каких кабинетах работали талантливые и известные личности

holera_ham

June 8th, 21:47

Денежный пер., д. 9 - здесь жил Луначарский

«На следующий день после похорон Ленина, совершенно неожиданно, к нам в библиотеку пришел нарком просвещения А.В. Луначарский со свитой. Входя, он не поздоровался, уходя, не попрощался со мной.

Он осмотрел помещение библиотеки на 5-м этаже и в мансарде, оно ему понравилось, и он сказал: «Хорошо. Я беру». Повернулся и пошел из квартиры. Свита за ним.

Когда я услышала слова: «Я беру», то поняла, что нас будут выселять. У меня, конечно, страшно забилось сердце, я безумно испугалась».

Маргарита Рудомино, которая в 1924 году руководила библиотекой Неофилологического института Москвы, запомнила этот исторический для нее и ее коллектива день на всю жизнь.

А ведь ей еще повезло – всего-то навсего библиотеку выселили, главное, жива осталась. Дело государственной важности – нарком просвещения решил приискать себе жилье, и выбрал этот скромный чердак под крышей.

Скромный чердак представлял собой владельческую квартиру в доходном доме Бройдо в Денежном переулке. В ней до революции жила семья застройщика, о чем свидетельствовал номер 1 на дверной табличке.

По нынешней терминологии, это был двухуровневый семикомнатный пентхаус. Квартира была необычно спланирована: в центре находилась двусветная гостиная с галереей-библиотекой. В ней был камин, стоял рояль, на стенах висели картины.

Огромная столовая вмещала порядка 40 человек. Для более камерных встреч предназначалась малая гостиная. Всем этим буржуазным шиком нарком просвещения охотно пользовался, оставив на своих местах. Разве что в кабинете хозяина разместил кремлевскую «вертушку».

Кто только не карабкался на пятый этаж, чтобы скоротать вечерок-другой в гостеприимном доме Луначарского и его супруги Натальи Розенель, одной из первых светских львиц СССР.

Среди гостей были Борис Пастернак, Всеволод Мейерхольд, Алексей Толстой, Владимир Маяковский, Петр Кончаловский, Иван Козловский, Александр Южин, Игорь Грабарь, Александр Довженко…

«Трудно передать впечатления от вечеров, проведенных у Луначарских за время 1925-1933 годов.

Припоминаю и семейные торжества, и традиционные новогодние вечера, литературные и музыкальные собрания, чтение новых пьес, выступления поэтов, желавших прежде всего ознакомить Анатолия Васильевича со своими новыми детищами», - вспоминал Александр Дейч, соавтор Луначарского по переводам.

Помимо творческой богемы, приходили в салон Розенель и политики (например, будущие маршалы Буденный и Егоров), и иностранцы самого разного пошиба – от известных актеров и писателей до непонятных личностей а-ля Воланд.

Столпотворение было такое, что порой нарком не мог понять, кто перед ним находится. Тогда он спрашивал жену: «А это кто?», на что Розенель лишь пожимала плечами – мало ли кого к ним занесло.

Вообще, новые советские бюрократы, высокопоставленные чиновники, переехав в новую столицу, не очень-то стремились вот так запросто общаться с широкими массами, представителями творческой интеллигентности.

Луначарский в этом смысле подавал пример, причем продолжил это делать даже после того, как перестал быть наркомом в 1929 году. Жизнь в его светском салоне продолжала бить ключом.

Источник Семь Холмов