1461

22

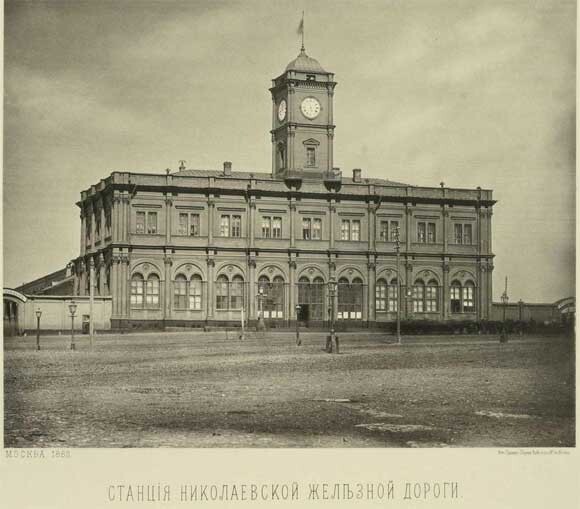

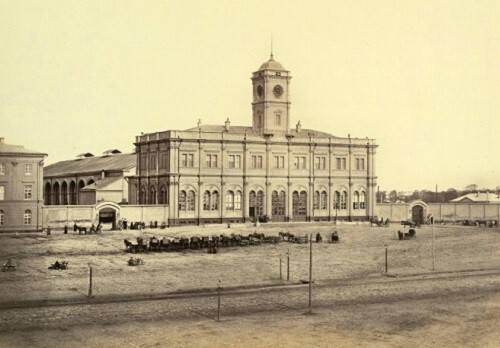

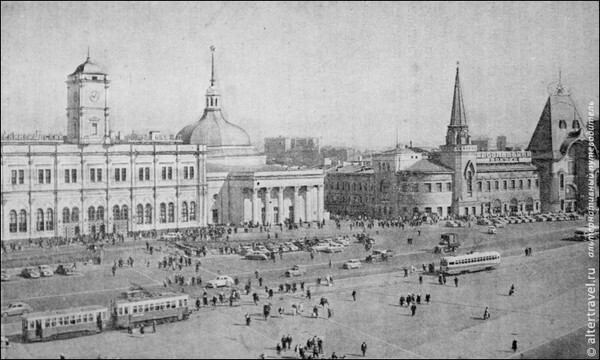

Ленинградский вокзал Москвы был построен на Каланчёвском поле, впоследствии переименованном в одноименную площадь. Сейчас это место называется Комсомольской площадью или, по-другому, площадью «Трех вокзалов».Вокзал считается самым старым в столице.

Ленинградский вокзал.

Указ о создании железной дороги, которая должна была связать Санкт-Петербург с Москвой, был подписан Николаем I еще в феврале 1842 года. Работы по подготовке проекта будущих пассажирских вокзалов доверили знаменитому зодчему Тону. К этому времени Константин Андреевич был известен как создатель архитектурных проектов Большого Кремлевского Дворца и Храма Христа Спасителя в Москве. В Петербурге стояла спроектированная им Екатерининская церковь. Место под вокзал в Санкт-Петербурге определили быстро – на Знаменской площади, что неподалеку от Невского проспекта. В Москве рассматривались сразу два варианта. Планируемые места размещения на Трубной площади и у Тверской заставы посчитали непригодными из-за их заселенности.

Возникла боязнь, что вырывающиеся из паровозных труб искры и огонь могут привести к пожарам вдоль будущей дороги. Вторым фактором являлся «адский» шум, издававшийся тогда паровозами.Исходя из этого, было решено строить вокзал на пустыре в районе Каланчёвского поля. Проект вокзальных комплексов для обеих столиц был единым: двухэтажный фасад со строгими формами, приставные колонки в простенках, арочные окна по подобию витражей Кремлевского дворца, башня с часами в два яруса и флагштоком сверху. В 1849 году московский Петербургский вокзал был построен. Руководил строительными работами генерал Крафт. Длина здания будущего Ленинградского вокзала составила немногим более 50 метров с шириной под 25 метров. Первый этаж был занят просторным вестибюлем, оборудован пассажирскими залами. Там же разместились императорские комнаты. Второй этаж отвели под служебные квартиры для руководства и специалистов железной дороги.

×

Дебаркадер в первозданном виде простоял до 1903 года, после чего его заменили на арочный. Движение на железной дороге Москва-Санкт-Петербург началось 3 августа 1851 года, когда из северной столицы в первопрестольную прибыл первый поезд. Император Российский Николай I с семьей, великими князьями и германскими принцами опробовал эту дорогу уже 19 августа. Днем начала регулярного сообщения между двумя столицами по первой железнодорожной магистрали Российской империи считается 1 ноября 1851 года.

В 1855 году на престол взошел Александр II и железную дорогу из Санкт-Петербурго-Московской переименовывают в Николаевскую. Одноименное название получает и московский вокзал.Очередное переименование приходиться уже на годы Советской власти. В 1923 году дорогу переименовывают по приказу Комиссариата путей сообщения во главе с Феликсом Дзержинским в Октябрьскую. Соответствующее название получил и вокзал. Через год, в связи с переименованием Петрограда в Ленинград, вокзал вновь меняет имя. С этих пор он уже «Ленинградский вокзал».

В 1934 году проходит первая реконструкция: увеличились площади под билетные кассы; начали работу справочное бюро, почта, сберкасса, а также телеграф. Для транзитных пассажиров оборудовали специальные помещения, а в царских покоях появились комнаты для матерей с детьми. В конце сороковых обновили интерьеры и внутренние помещения Ленинградского вокзала.Коренной реконструкции здание вокзала подверглось во второй половине семидесятых годов XX столетия. В неизменном виде оставили лишь фасад здания, выходящего на Комсомольскую площадь. Со стороны левого крыла пристроили трехэтажный корпус. В нем разместили зал ожидания для транзитных пассажиров, гостиницу, медпункт и помещения для различных служб.

Ленинградский вокзал имеет 10 путей, 5 из которых обслуживают поезда дальнего следования, 5 — пригородные поезда. Первоначально вокзал имел дебаркадер, куда заходили поезда. Однако в середине 70-х годов дебаркадер был ликвидирован, а в 1977 году на его месте был выстроен Большой зал Ленинградского вокзала. В 2001 году на вокзале были установлены барельефы Николая I, Крафта и Мельникова.

9 июля 2009 года пресс-служба РЖД сообщила, что Ленинградскому вокзалу в будущем будет возвращено старое название — Николаевский:«Возвращение исконного названия связано со значительным вкладом российского императора Николая I в возникновение российских железных дорог и инициированием им строительства этого вокзала».

В СМИ это заявление было воспринято как свершившееся событие.

Русская православная церковь и общественный фонд «Возвращение», по просьбе которых хотели возвратить вокзалу дореволюционное название, приветствовали решение руководства РЖД.

Ряд общественных объединений расценили приказ о переименовании Ленинградского вокзала как «чрезвычайное происшествие» и «идеологическую провокацию», направленную на «разжигание политической конфронтации». КПРФ намеревалась начать борьбу за то, чтобы приказ был отменён.

Однако через несколько часов пресс-служба «РЖД» опровергла сведения о якобы состоявшемся переименовании, сообщив, что окончательного решения по вопросу изменения названия Ленинградского вокзала не принято, хотя вопрос обсуждается.

В СМИ это заявление было воспринято как свершившееся событие.

Русская православная церковь и общественный фонд «Возвращение», по просьбе которых хотели возвратить вокзалу дореволюционное название, приветствовали решение руководства РЖД.

Ряд общественных объединений расценили приказ о переименовании Ленинградского вокзала как «чрезвычайное происшествие» и «идеологическую провокацию», направленную на «разжигание политической конфронтации». КПРФ намеревалась начать борьбу за то, чтобы приказ был отменён.

Однако через несколько часов пресс-служба «РЖД» опровергла сведения о якобы состоявшемся переименовании, сообщив, что окончательного решения по вопросу изменения названия Ленинградского вокзала не принято, хотя вопрос обсуждается.

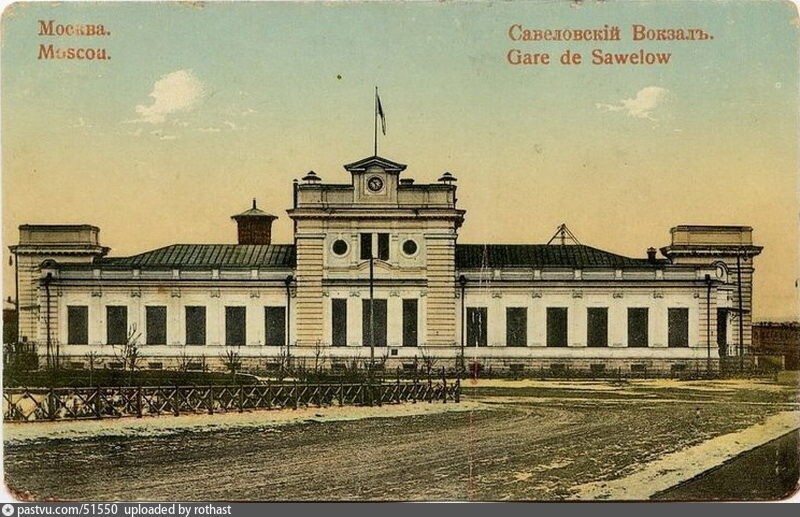

Савёловский вокзал.

Савёловский вокзал (до 1912 — Бутырский) — пассажирский терминал станции Москва-Бутырская, один из девяти железнодорожных вокзалов Москвы, единственный вокзал в городе, обслуживающий только пригородные электропоезда. По основному применению является грузовой, по объёму работы отнесена к 1 классу. Является начальным пунктом Савёловского направления МЖД. Не является тупиковой — через станцию также проходит транзитом Алексеевская соединительная линия, к которой примыкает Савёловское направление.

Инициатором строительства Савёловской линии был Савва Иванович Мамонтов, председатель Правления Общества Московско-Ярославской железной дороги.

В 1897 году общество получило разрешение императора и приступило к изысканиям, а затем и к прокладке новой железной дороги от Москвы до села Савёлово длиной 130 км. В дальнейшем дорогу планировалось продлить до Калязина, Углича и Рыбинска. Сам вокзал из-за различных проволочек строили долго (1897—1902 гг.). Руководил работами и, предположительно, был автором проекта А. С. Сумароков. Место было выбрано за пределами Москвы, у Бутырской заставы, где цена на землю была невысока (однако в 1900 году Московская городская дума, понимая, какие перспективы возникли у данного района, изменила границы Москвы и Московского уезда, включив вокзал в состав города).

В 1897 году общество получило разрешение императора и приступило к изысканиям, а затем и к прокладке новой железной дороги от Москвы до села Савёлово длиной 130 км. В дальнейшем дорогу планировалось продлить до Калязина, Углича и Рыбинска. Сам вокзал из-за различных проволочек строили долго (1897—1902 гг.). Руководил работами и, предположительно, был автором проекта А. С. Сумароков. Место было выбрано за пределами Москвы, у Бутырской заставы, где цена на землю была невысока (однако в 1900 году Московская городская дума, понимая, какие перспективы возникли у данного района, изменила границы Москвы и Московского уезда, включив вокзал в состав города).

Туда уже завезли строительные материалы, однако часть дороги предложила купить Виндаво-Рыбинская железная дорога, настаивавшая на расположении вокзала в другом месте. Сделка так и не состоялась, летом 1900 года, когда Московско-Ярославско-Архангельская дорога была передана в казну, строительство вокзала было возобновлено. 10 (23) марта 1902 работы завершились, и состоялось торжественное открытие и освящение. Изначально вокзал назывался Бутырским (от Бутырской заставы). Савёловским вокзал стал с 1912 года.

Здание было одноэтажным, двухэтажным лишь в центре, где размещались служебные квартиры. В отдалении располагались казармы, грузовой двор и 30-метровая водосборная башня, необходимая при паровозной тяге. Эта башня, ровесница вокзала, — единственное его историческое сооружение, дошедшее в целостности до наших дней.Изначально станция называлась Москва-Савёловская. В 1900 году переименована в Москва-Бутырская. В 1936 образованы две станции: Москва-Пассажирская-Бутырская и Москва-Товарная-Бутырская. В 1957 году объединены в одну станцию Москва-Бутырская.

С вводом действия нового графика движения пригородных поездов 31 мая 1981 года организовано сквозное движение до станций Белорусского направления и обратно.Вокзал, который не реконструировался с момента его основания, обветшал, уже не справлялся с возросшим пассажиропотоком. В 1987 году под руководством Я. В. Шамрая были начаты его расширение и реконструкция, оконченные 1 сентября 1992 года. Движение поездов во время работ не прекращалось. В результате вокзал стал двухэтажным, увеличил внутреннюю площадь в 2,5 раза, но не потерял стилевых особенностей. В 1988 году к вокзалу была протянута линия метрополитена (см. «Савёловская»).

3 марта 2000 года установлены турникеты.В апреле 2011 года — построена новая платформа для пропуска поездов с Белорусского направления, новый подземный переход на эту платформу с перронной площади. С этого времени станция имеет 5 платформ и 11 приёмоотправочных путей.

В декабре 2012 года состоялся технологический ввод Савёловского вокзала после очередной модернизации. Открыт новый зал ожидания для пассажиров, оборудован новый кассовый зал пригородной пассажирской компании Регион-экспресс (РЭКС), обслуживающей скоростные электропоезда Москва — Лобня, открыт новый ресторан сети питания на вокзалах на 50 мест, медицинский пункт. Санитарно-гигиенический узел вокзала оборудован в соответствии с требованиями, предъявляемыми к обслуживанию маломобильных пассажиров, предусмотрен специальный лифт, условиям безбарьерной среды отвечает новая система пандусов. Полностью обновлены инженерные и вентиляционные системы вокзала, системы видеонаблюдения и безопасности, по всей территории перронов уложена брусчатка.

В 2005 году началась реконструкция и переоборудование вокзала и платформ. Часть территории вокзала была превращена в терминал компании «Аэроэкспресс», занимающейся доставкой пассажиров в аэропорт Шереметьево. Работы были завершены летом 2008 года, к пуску прямых экспрессов в аэропорт Шереметьево. Движение было открыто полностью 10 июня 2008 года.

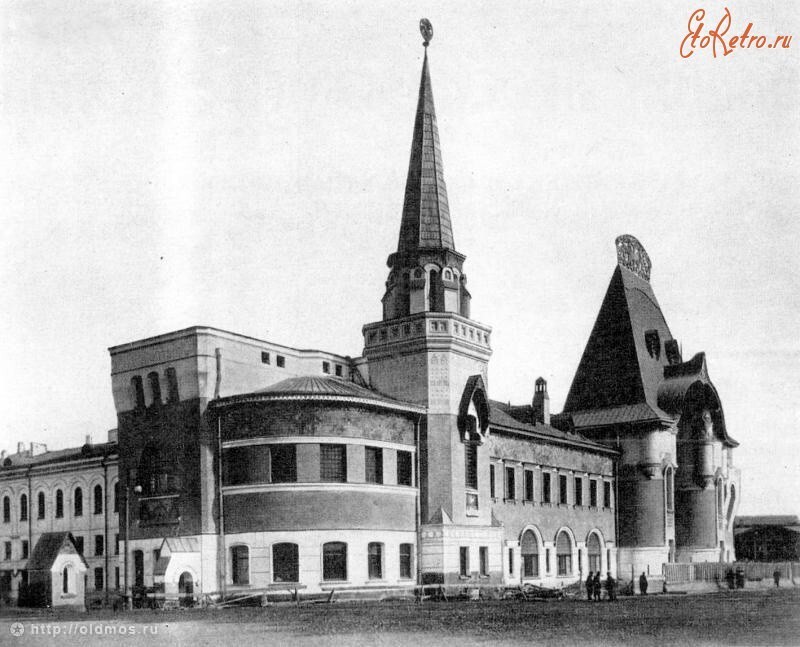

Ярославский вокзал.

Территория Комсомольской площади расположена на месте существовавшего здесь Каланчевского поля, а место под Ярославским вокзалом в конце XVII века было в распоряжении Нового полевого артдвора: со своим заводом, складом пушек и ядрами для них.На вторую половину девятнадцатого века приходится время бурного строительства железных дорог Российской империи.

Не осталась в стороне и северо-восточное направление. Профессор Федор Чижов, преподававший в то время математику в Московском Университете, предложил протянуть железнодорожные пути до Ярославля.Будущего великого теоретика промышленного и торгового развития Российской империи поддержали московские купцы. Среди них был состоятельный и предприимчивый Иван Мамонтов, отец мецената и промышленника Саввы Мамонтова. По рекомендации того же Чижова, из Петербурга был выписан архитектор Р.И. Кузьмин для строительства пассажирского железнодорожного вокзала.

В 1862 году на Каланчевской площади (нынешней Комсомольской) выросло первое здание Ярославского вокзала, которое расположили рядом с Красным прудом и на одной линии, согласно регламенту казенных сооружений, с уже стоявшим Николаевским вокзалом (в наши дни – Ленинградским вокзалом).Строение получилось небольшим, но, выполненное в строгих линиях, смотрелось изящно и по-деловому просто. Венчал здание вокзала флагшток с ведомственным флагом. Помимо пассажирского вокзала, станционный комплекс вобрал в себя вагонный сарай и паровозное депо, куда по окончании строительства прибыло 8 первых паровозов немецкой фирмы Борзиг. Железнодорожные пути, на начальном этапе развития этой ветки, тянулись почти на 70 верст от Ярославского вокзала до Сергиев Посада.

Здание Ярославского вокзала простояло без изменений до 1900 года. К этому времени железная дорога из частной превратилась в казенную, перейдя под крыло Министерства финансов. К дороге присоединили участки Шуйско-Ивановской, Ярославско-Рыбинской, Ярославско-Костромской и Александровско-Ивановской железных дорог. Увеличившийся пассажиропоток потребовал значительных изменений на Ярославском вокзале. Основное здание подросло до двух этажей. Рядом с ним появилась пристройка. Но все эти меры были недостаточны – столице нужен был совершенно новый вокзал.

Проект поручили разработать архитектору Федору Шехтелю. Федор Осипович прекрасно справился с задачей. Его работа получила единогласное одобрение во всех инстанциях, в том числе и у Николая II. Работы начались лишь весной 1902 года. К этому времени, с января месяца, Ярославская дорога перешла в ведомство путей сообщения Российской империи.При строительстве нового здания Ярославского вокзала архитектор Шехтель широко использовал новые в те годы строительные материалы: металлоконструкции, железобетон, облицовочную плитку. Эти новшества позволили значительно сэкономить денежные средства и уменьшить время возведения всего комплекса.

В 1906 году строительство было завершено. Перрон вокзала реконструировали немного позже, в 1910 году. Автором этого проекта стал талантливый архитектор Кекушев Л.Н. Первую реконструкцию вокзала провели в 1965-1966 годах. Помимо восстановительных работ, перрон перегородили стеклянной стеной.

В 1995 году здание вокзала подверглось значительным преобразованиям.

В первую очередь провели перепланировку помещений, увеличив тем самым количество обслуживаемых железнодорожных пассажиров. Кассовый зал перенесли на первый этаж, а на его месте, на втором этаже, устроили зал ожидания с площадью под полторы тысячи квадратных метров. Строители отреставрировали колонный зал и галерею.

В 1995 году здание вокзала подверглось значительным преобразованиям.

В первую очередь провели перепланировку помещений, увеличив тем самым количество обслуживаемых железнодорожных пассажиров. Кассовый зал перенесли на первый этаж, а на его месте, на втором этаже, устроили зал ожидания с площадью под полторы тысячи квадратных метров. Строители отреставрировали колонный зал и галерею.

В настоящее время перрон станции занимают 16 железнодорожных путей. Шесть из них предназначены для пассажирских составов дальнего следования, 8 обслуживают пригородное сообщение Московского региона, а 2 пути выделены под поезда Спутник. От стен Ярославского вокзала пассажирские составы отправляются через всю страну по Транссибирской магистрали, соединяя Москву с Владивостоком и Россию с Китаем, Монголией и Корейской Республикой.

Еще крутые истории!

- Британка сделала ринопластику и бросила мужа, решив, что теперь «слишком хороша для него»

- 14 сильных фотографий, которые рассказывают об истории человечества

- Завидуйте молча: 17-летний парень бросил все ради женщины с четырьмя детьми

- В Бразилии дворник нашел новорожденную в мусорке и решил удочерить её

- Женщина 10 лет ничего не покупает, потому что полностью отказалась от денег