10288

13

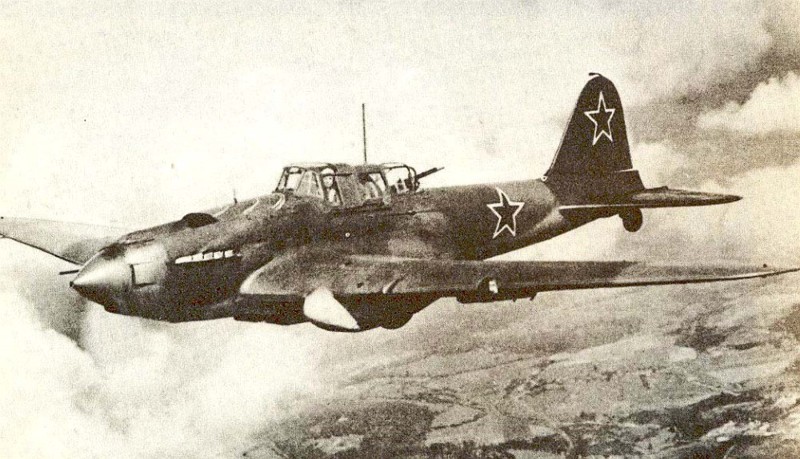

В Красной Армии самолёт получил прозвище «Горбатый» , конструкторы предпочитали называть «Летающим танком». Немецкие пилоты за живучесть называли его «Betonflugzeug» — «бетонный самолёт» и «Zementbomber» — «цементированный бомбардировщик». У наземных войск вермахта самолёт пользовался дурной репутацией и заслужил несколько почётных прозвищ, таких как «мясник» (нем. Schlächter), «мясорубка» (Fleischwolf), «Железный Густав» (Eiserner Gustav).

На фронтах Великой Отечественной войны самой широкой известностью пользовался наш штурмовик Ил-2. Ни одна армия не имела даже приблизительно равного ему по боевым качествам самолета-штурмовика. В необходимости специализированного бронированного самолета для действий на малой высоте против живой силы и техники противника военные специалисты и авиаконструкторы были убеждены давно. И не случайно в нашей стране разработка опытных образцов таких самолетов велась еще в начале тридцатых годов. Были созданы опытные тяжелые штурмовики ТШ-1, ТШ-2, ТШ-З. При разработке и реализации проектов самолета для поля боя конструкторы настойчиво добивались создания такого бронирования, которое по возможности не ухудшало бы аэродинамику самолета.

×

Пока броня была только в виде плоских и гнутых кусков, форма фюзеляжа получалась угловатой, плохо обтекаемой, а самолеты очень тяжелыми. При двигателях недостаточной мощности разбег был велик, а скорость - невысокой. Изобретение двояковыпуклой брони, появление мощных двигателей при новом инженерном решении использования самой брони, как составной части конструкции, позволило в конце 30-х годов создать настоящий самолет-штурмовик, каким и стал знаменитый Ил-2. Предшественником Ил-2 был двухместный самолет ЦКБ-55 (БШ-2, бронированный штурмовик-второй) с жидкостным двигателем АМ-35. Его еще в 1938 году создал конструкторский коллектив, возглавляемый С.В.Ильюшиным. От всех существовавших тогда самолетов ЦКБ-55 отличался прежде всего тем, что его экипаж и все жизненные части машины защищались броневыми листами. Конструктивно объединенные в бронеотсек, они вошли составной частью в силовую схему планера. Ил-2 моноплан смешанной конструкции. В первые годы для экономии дефицитного металла хвостовую часть фюзеляжа и консоли крыла (его площадь - 38,5 кв.м, удлинение - 5,55) делали из дерева и фанеры (с конца 1944 года - металлические). Шасси - обычное.

Обе стойки с колесами складывались назад и убирались в крыло. Выступающая часть шасси закрывалась обтекателем. Бортовое вооружение устанавливалось в крыле, бомбодержатели - во внутренних отсеках центроплана. Помимо того, под крылом штурмовика находились направляющие для реактивных снарядов. Серийные машины с двигателем АМ-35 развивали скорость до 400 км/час при посадочной - 140 км/час. В 1939 году начались всесторонние испытания ЦКБ-55 (БШ-2). Они подтвердили высокие боевые качества штурмовика. Однако тогда было сочтено целесообразным серийно самолет строить в одноместном варианте. Вскоре была построена одноместная машина, получившая название ЦКБ-57. Осенью 1940 года летчик В. К. Коккинаки начал испытания. Новый вариант штурмовика, как и первый, обладал хорошими летно-тактическими качествами. После небольших доводок он был принят и строился заводами серийно с апреля 1941 г. под маркой Ил-2. Опыт первого года войны показал, что одноместному штурмовику трудно отражать атаки вражеских истребителей с задней полусферы. Успехам на фронте сопутствовали очень большие потери. Бывало, что за 10 успешных боевых вылетов летчик получал звание Героя Советского Союза (а обычно после ста вылетов).

В начале 1942 г. в Бюро новой техники была проведена конференция фронтовых летчиков-штурмовиков, летчиков-испытателей Ил-2 и конструкторов по обмену опытом. Пожелания штурмовиков, уже не впервые высказывавшиеся, сводились к необходимости выпуска двухместного варианта, к усилению пушечного вооружения, к увеличению мощности двигателя. Поэтому в середине 1942 года конструкторы вернулись к двухместному варианту машины. Крупнокалиберный пулемет на задней подвижной установке усилил оборону Ил-2 от атак истребителей и позволил несколько расширить диапазон боевого применения самолета. С 1942 года заводы выпускали Ил-2 с двигателем АМ38Ф в 1720 л. с. Улучшенная аэродинамика и более мощный двигатель позволили и при возросшем взлетном весе (в зависимости от бомбовой нагрузки от 5873 до 6360 кг) обеспечить штурмовику максимальную скорость до 420 км/час. Было усилено и вооружение самолета.

Два из четырех пулеметов заменили 20-мм, а затем и более крупного калибра пушками ВЯ-23. В состав бомбовой нагрузки стали включать специальные противотанковые бомбы кумулятивного действия. В этом варианте крыло оставалось с прежним углом стреловидности консолей (деревянных - временно). Лишь с 1943 года консоли были переконструированы, и угол их стреловидности доведен до 15 градусов по передней кромке - Ил-2 (крыло со "стрелкой"). В связи с появлением кабины стрелка изменилась конструкция бронекорпуса, а также хвостовой части фюзеляжа. Масса бронекорпуса в ходе доводки и изменений достигла 990 кг. Элементы бронекорпуса проверялись отстрелом. Ил-2 двухместный с успехом применялся в авиации морского флота для уничтожения кораблей и других плавсредств противника. Летчики вели активную борьбу с железнодорожными эшелонами и автомобильными колоннами противника. Основным же назначением Ил-2 была непосредственная поддержка войск на поле боя и борьба с танковыми и моторизованными группировками противника на линии фронта и в ближних тылах, на переправах, при подготовке атак и т.д. Бытовало его название "летающий танк". По "тиражу" самолет Ил-2 не имел себе равных. Заводы построили более 36 тыс. машин этого типа.

Всего за 1941—1945 годы СССР потерял 23,6 тыс. штурмовиков, из них 12,4 тыс. составили боевые потери. Общая выживаемость Ил-2 за войну составила около 53 самолёто-вылетов на одну безвозвратную потерю. В течение всей войны выживаемость в штурмовой авиации была ниже чем в бомбардировочной и истребительной, несмотря на то, что Ил-2 превосходил по защищенности все советские самолёты. Причина этого — тактика применения, Илы большую часть времени висели над линией фронта на небольших высотах, притягивая к себе огонь всей вражеской зенитной артиллерии. По данным анализа боевой работы штурмовых подразделений 3-й воздушной армии в Витебской, Полоцкой, Двинской, Бауской и Шяуляйской операциях, общий уровень боевых потерь Ил-2, характеризуемый безвозвратными потерями, составил 2,8 процентов от общего количества самолёто-вылетов. При этом боевые повреждения регистрировались в 50 процентах самолёто-вылетов. Отмечались случаи, когда самолёт самостоятельно возвращался с боевого задания, имея более 500 пробоин в крыле и фюзеляже. После восстановительного ремонта, проводимого силами полевых армейских мастерских, самолёт возвращался в строй.

Валентин Григорьевич Аверьянов (лётчик, Герой Советского Союза): Самолёт для этой войны был хороший и нужный. Да, он не очень сберегал экипажи, но как оружие — это была отличная машина… Да, пикировать он не мог, но за счёт работы на малой высоте был очень эффективным. Мы брали 400 кг бомб, редко 600 — не взлетал. Правда, настоящего бомбардировочного прицела у штурмовиков не было, но мне кажется, он им и не был нужен. Для чего он? Там некогда прицеливаться! То же относится и к РС — летели, пугали. Самое точное оружие штурмовика — это пушки. Очень хорошие 23-миллиметровые пушки ВЯ. Приходилось лететь и с 37-миллиметровыми пушками НС-37. Когда из них стреляешь, самолёт останавливается — очень сильная отдача. Удовольствия никакого, но мощное, конечно, оружие.

Николай Иванович Пургин (лётчик, Герой Советского Союза): … Ил-2 был устойчив к повреждениям, но утюг. Горку на нём не сделать, тысячу метров с бомбами набираешь минут десять… Пикировать градусов под 45-60 он мог.

Штангеев Николай Иванович (лётчик): Машина, конечно, не манёвренная, но очень живучая. Самолёт сохранял устойчивость в полёте, даже имея серьёзные повреждения. Обзор из кабины был отличный, да и сама кабина просторная.

Усов Валентин Владимирович (механик, воздушный стрелок): Я думаю, что на то время это был единственный самолёт, который удачно сочетал в себе огневую мощь, неплохую манёвренность и броневую защиту… Конечно, 20-миллиметровый снаряд броня не держала, но на рикошет уходило очень много попаданий… Кроме того, бронекорпус и не полностью убирающиеся колёса позволяли сажать машину на живот. При этом, естественно, масляный радиатор сносило, но такие повреждения возможно было исправить в полевых условиях. Единственный недостаток, который я могу выделить, — низкая эксплуатационная технологичность.

В 1943 году Ил-2 начал поступать на вооружение в иностранные подразделения. Около 650 штурмовиков получили Польша, Чехословакия, Югославия и Болгария, а после войны более 2000 машин было отправлено в Китай и Северную Корею. В некоторых странах, включая Польшу и Чехословакию, Ил-2 получил новое местное наименование, поскольку многие машины модифицировались — их оснащали самым разным оборудованием, вооружением и даже делали заднюю часть фюзеляжа из обтянутых тканью сварных стальных трубок.

"Колонны пленных немцев, при пролете над ними Ил-2, падали на землю. Конвой понимая тщетность попыток поднять строй спокойно покуривая ждал когда у них пройдет приступ страха."

Еще крутые истории!

- Британка сделала ринопластику и бросила мужа, решив, что теперь «слишком хороша для него»

- 14 сильных фотографий, которые рассказывают об истории человечества

- Женщина 10 лет ничего не покупает, потому что полностью отказалась от денег

- В Бразилии дворник нашел новорожденную в мусорке и решил удочерить её

- Завидуйте молча: 17-летний парень бросил все ради женщины с четырьмя детьми

реклама

Просто почему-то считается, что Ил-2 это прежде всего "самолет поля боя" и истребитель танков (подобно Hurricane IID). Поэтому у любого думающего (но несведущего) человека возникает когниктивный диссонанс - как машина с 23 мм пушками (с НС-37 был выпущена только небольшая серия) может поражать танки с броней от 50 мм. В общем как всегда надо сказать спасибо ГлавПУРу.

http://airwar.ru/enc/aww2/ckb55.htmlhttp://airwar.ru/enc/aww2/ckb55.html

Линия партии, однако. Американцы, например, свои истребители затачивали под штурмовку, но при этом у них оказались невысокие ЛТХ и все они были цельнометаллические. Наши из соображений количества, а также обстановки в воздухе решили, что лучше построить специальную машину, а истребители делать деревянные, но с ограничением возможности наземных штурмовок. Решение небесспорное, но во время войны разрабатывать другой самолет уже возможности не было по чисто техническим причинам (если даже в качестве станкового пулемета решили выпускать устаревший и дорогой "максим" вместо доводки ДС-39).

По баку на месте стрелка - "Бортстрелок был удалён, что существенно сократило объём бронекорпуса; на место стрелка был установлен дополнительный топливный бак и дополнительное бронирование задней центровки по массе, что также вызывало нарекания — она ухудшала управляемость. Сэкономленная масса позволила штурмовику удовлетворять предъявляемым к нему требованиям по скорости, а дополнительный бак повысил дальность полёта." Масса то все равно уменьшилась и самолет вписался в техзадание.