5624

39

Что же представляли собой эти люди и к каким категориям они относились? Это все те, которых можно было постоянно встретить на улице, так как их род занятий и профессия заставляли основное время проводить вне стен домов.

Скорая помощь

Санитары "Скорой помощи" носили чёрную фуражку с красными кантами, а зимой круглую невысокую чёрную барашковую шапку типа кубанки. На фуражку и шапку прикреплялась эмблема – круглый значок из белой эмали с красным крестом посередине. Куртка санитаров имела стоячий, как у кителя, воротник и застегивалась на правую сторону скрытой застежкой (крючками). Куртки этого фасона называли "австрийками" из-за сходства с австрийской солдатской курткой.

На них были погоны из витого красно-белого шнурка. Брюки чёрные с красным кантом санитары носили как в сапоги, так и навыпуск. Форма кучера кареты "Скорой помощи" состояла из извозчичьего цилиндра и волана. Врачи чаще всего носили только форменную фуражку с черным бархатным околышем и с красными кантами, на околыше – эмалированный красный крест (без фона), на тулье – чиновничья кокарда. Зимой так-же носили круглую каракулевую шапку и чёрную шинель чиновничьего типа с серебряными пуговицами и с гербом города. Зимой на шинель пристегивался черный каракулевый воротник.

×

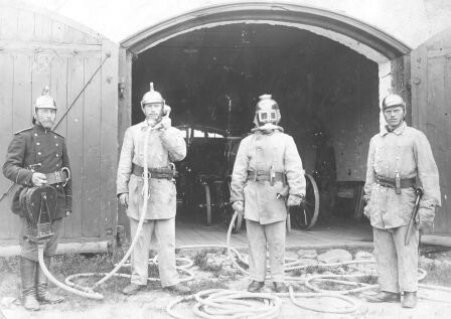

Пожарные

В столичных городах, губернских и ряде уездных были казённые пожарные команды или, как их тогда называли, пожарные части. В маленьких городках и больших сёлах существовали добровольные пожарные дружины, которые комплектовались из жителей, прошедших элементарную пожарную подготовку. В окрестностях Москвы и Петербурга были более оснащённые и укомплектованные пожарные части, они даже имели наёмный пожарный состав.

В больших городах пожарные части размещались во всех районах города в специальных зданиях, состоящих из конюшен, обозных сараев, казарм для пожарных (обычно над конюшнями) и каланчи, на которой круглые сутки стояли дежурные пожарные, высматривая подозрительный дым. Каланча имела и другое назначение: над смотровой площадкой возвышалась железная мачта, на которой поднимали (те же дежурные) сигналы, обозначающие силу пожара и необходимость помощи со стороны других команд. Пожарные сигналы подавались путём подъёма специальных шаров. Пять шаров (или, как это называлось, "пятый номер") являлись сигналом для вызова всех пожарных команд города.

В Петербурге ещё, на мачтах, вывешивались сигналы о наводнениях, а так-же о морозах выше 20 градусов по Реомюру(1 °R = 1,25 °C). Эти сигналы, в частности, показывали, что детям не надо ходить в школу. Здания пожарных команд, расположенных в центре, значительно отличались от окраинных. Большинство из них было построено весьма фундаментально в середине XIX века. Окраинные команды часто размещались в деревянный зданиях.

До революции пожарный транспорт был, как правило, конный. Только перед мировой войной 1914 года в столицах стали появляться пожарные автомобили, да и то единичные и далеко не во всех частях. В каждой части лошади были какой-либо одной масти. Цвет лошадей для данной части был регламентирован.

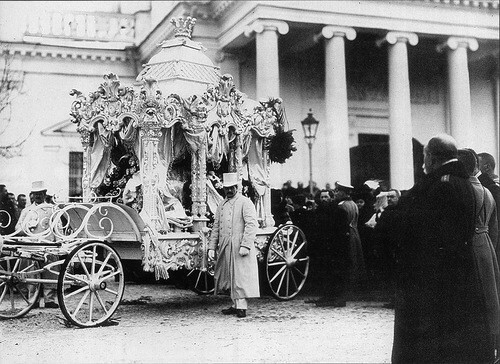

Похоронная команда

Факельщиками, или мортусами (от французского la mort – "смерть"), называли людей, сопровождавших похоронные процессии. Обычно четверо из них шли по обе стороны катафалка (по двое с каждой стороны), держа в руках зажжённые факелы или фонари, в которых горели свечи или карбид, а остальные вели лошадей под уздцы, но так как костюмы их были одинаковыми, то их тоже называли факельщиками. Количество лошадей и пышность катафалка зависели от разряда, по которому хоронили.

Самый пышный был первый разряд – шестерка лошадей цугом, украшенных страусовыми перьями. Каждую лошадь вёл специальный факельщик. Катафалк был богато украшен, с балдахином, драпировками и страусовыми перьями на крыше. Впереди шел главный факельщик, неся в руках булаву, обвитую траурным крепом. Масть лошадей, окраска катафалка и костюмы факельщиков зависели от вероисповедания покойника. Православных хоронили на белых катафалках, которые везли белые лошади, покрытые белой сеткой. Факельщики были одеты в белые фетровые или клеёнчатые цилиндры и в белые ливреи – типа тех, которые носили швейцары. На руках факельщиков были надеты белые перчатки, и вели они лошадей за подвязанные к уздечкам белые шнуры с кистями.

При похоронах лиц не православного вероисповедания факельщики были одеты в черные цилиндры и ливреи. При бедных похоронах (третьего и четвертого разрядов) факельщиков не было, вместо них на козлах сидел кучер, управлявший парой или одной лошадью.

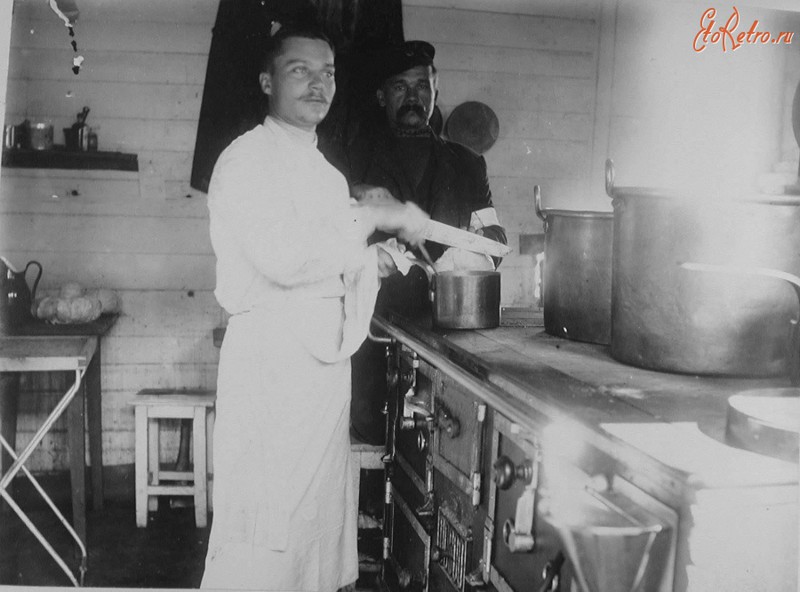

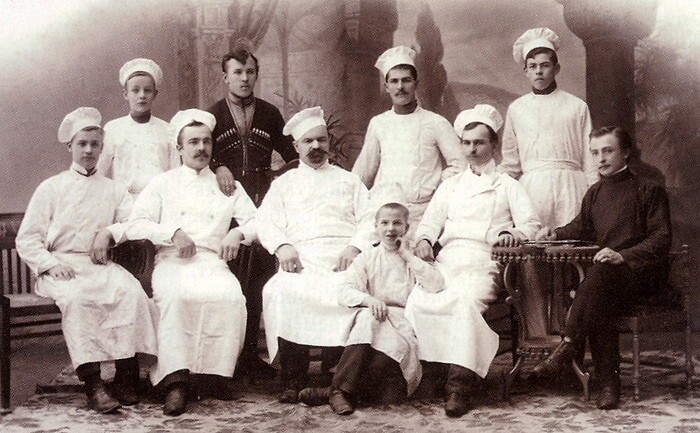

Повара

Помимо поваров-универсалов были повара узкой специальности: повара-супники, повара-соусники (самая высокая квалификация, причем держали на этой работе людей не старше сорока лет, так как считали, что с возрастом у них теряется острота вкуса). Были повара – специалисты по дичи, по мясу, по рыбе, по холодным закускам, не говоря уж о кондитерах. Полный штат поваров держали в первоклассных ресторанах, столовых офицерских собраний, при гвардейских полках и в очень богатых домах знати и купцов-миллионеров. Костюмы поваров в общем были почти одинаковые. Поварской колпак шили из белого полотна; при этом повара-иностранцы, главным образом французы, носили колпаки более высокие.

Повара носили короткие белые полотняные куртки, обычно двубортные. Носили куртки и без воротников, с вырезом по самую шею. Иногда повара носили белые полотняные брюки, но чаще брюки были шерстяные, произвольного цвета. Костюм дополнялся белым передником, закрывающим бока. Передник надевался под куртку. Характерной деталью был большой поварской нож в ножнах, висящий на поясе. На ножнах большого ножа в накладку помещались ножны еще двух ножей, меньшего размера. Поварята одевались примерно так же, но фартуки у них были с нагрудниками.

Мороженщик

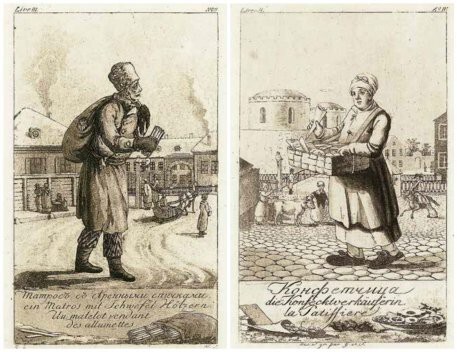

Торговля с рук на центральных улицах больших городов, а тем более столиц, в дореволюционной России не производилась. Уличные торговцы – разносчики – ходили по окраинным улицам, стояли у рынков, вокзалов. В центре же они преимущественно ходили по дворам, выкликая свой товар, который носили в корзинах на голове, подкладывая под корзины так называемый "бублик", сделанный из материи и набитый ватой. Носили свой товар разносчики и на лотках, висящих на верёвочных или кожаных ремнях на шее. В руках носили толстую палку с перекладиной в виде буквы "Т", которую подставляли под лоток во время торговли.

Специального костюма разносчики не имели, кроме обязательного белого фартука с нагрудником. Иногда через плечо висел кошель для денег. Если разносчик продавал товар на вес, то в руках у него был безмен, обычно медный, с коромыслом", реже – пружинный.

Продавец кваса

Разносчики чаще всего продавали различные пищевые продукты – рыбу свежую и копчёную (в Петрограде особенно часто копчёных сигов), сельди, пирожки, печёнку (её продавали специально для котов, которые сбегались при виде "печёночника" со всех дворов). Продавали разносчики мороженое, сбитень , хлебный квас.

Помимо пищевых продуктов разносчики продавали различные выточенные из дерева коробки, деревянные ложки, деревянные резные игрушки, продавали так-же модели церквей.

Обычно продавцы коробок и игрушек сами их делали. Это были крестьяне, приехавшие из районов, где бытовали промыслы: продавцы ложек – ложкари – из Нижегородской губернии, продавцы игрушек – из Подмосковья. Были и местные разносчики, они торговали гипсовыми копилками (кошками и мопсами) и статуэтками. Торговали разносчики и галантерейным товаром (иголки, нитки, ленты) и ножевым (ножницы, ножи кухонные и перочинные).

Разносчики-татары торговали вязаными и набивными платками, шалями и так называемой казанской обувью (сапожками и домашними туфлями, сделанными из кусочков цветной кожи, подобранных в виде растительного орнамента). Татары носили на голове маленькие бархатные чёрные или тёмно-зелёные шапочки с круглым донышком.

Следует ещё вспомнить о татарах-старьёвщиках, очень распространённых в дореволюционной России. Они ходили по дворам с громадными мешками из полосатого тика и скупали всё – от цилиндра до бумажной макулатуры. Как правило, они только покупали, а продажа их "добычи" после соответствующей обработки происходила на рынках. В народе их называли их "князьями.

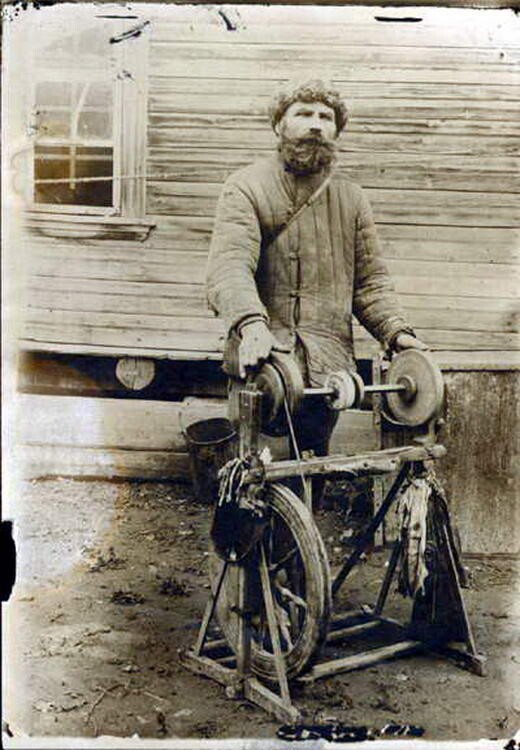

Точильщик

Помимо разносчиков и старьевщиков по дворам ходили стекольщики с ящиком стекол на плече, на них были надеты тоже белые фартуки. Ходили так-же по дворам точильщики, нося на плече свой точильный станок. У точильщиков фартуки были клеёнчатые или кожаные; через плечо висел на ремешке кошель.

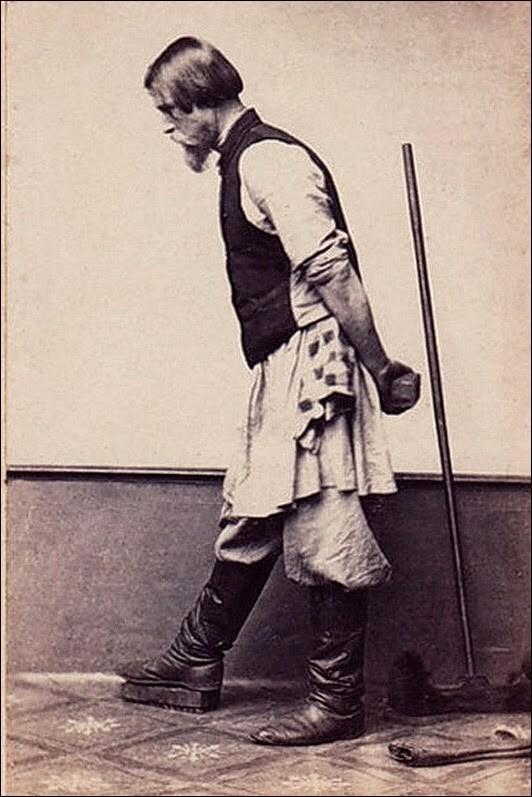

Сапожник

В рабочих районах, на окраинах и у рынков сидели "холодные" сапожники, которые, надев снятый с ноги клиента сапог на железную колодку, тут же производили ремонт. "Холодные" сапожники носили фартук из яловой (юфтевой) кожи, а все свои материалы и инструменты держали в перекинутой через плечо котомке.

Полотёр

У помойных ям копались тряпичники. Железным щупом они раскапывали кости, бутылки, выброшенную обувь. Этим же щупом нанизывали одну на другую разные бумажки, тряпки. Заходили во дворы, предлагая свои услуги, и пильщики дров. Они ходили парами с топорами за поясом и носили с собой двурядную пилу, зубья которой были зажаты дощечками и перевязаны верёвкой, чтобы ненароком не задеть прохожих. По дворам ходили так-же полотёры с ведром мастики, нацепленным на швабру с длинной ручкой и с зажатыми под мышкой полотерными щетками, завёрнутыми в суконку или бархатную тряпку.

Кем-то средним между бродягами, ремесленниками и нищими были многочисленные шарманщики. Во время игры под шарманку подставлялась для упора палка-подставка. Иногда наверху шарманки танцевали две автоматические куклы, приводимые в движение той же ручкой. Ходили шарманщики и с обезьянками, показывавшими примитивную дрессировку. Обезьянки были одеты в фантастические костюмы военных или в "турецкий" костюм, с шапочкой на голове. Шарманщик водил обезьянку на цепочке, прикрепленной к ошейнику. Во время выступления обезьянки шарманщик играл на бубне. Обезьянка после номера обходила зрителей, держа в ручках свои шапчонку. Реже попадались шарманщики с дрессированными собачками, которые танцевали под музыку. Специального костюма шарманщики не имели. Обычно это были люди опустившиеся, спившиеся, одетые во что попало: старые, подаренные кем-то пальто или пелерины, но почти обязательно в шляпах, в которые удобно было собирать мелочь.

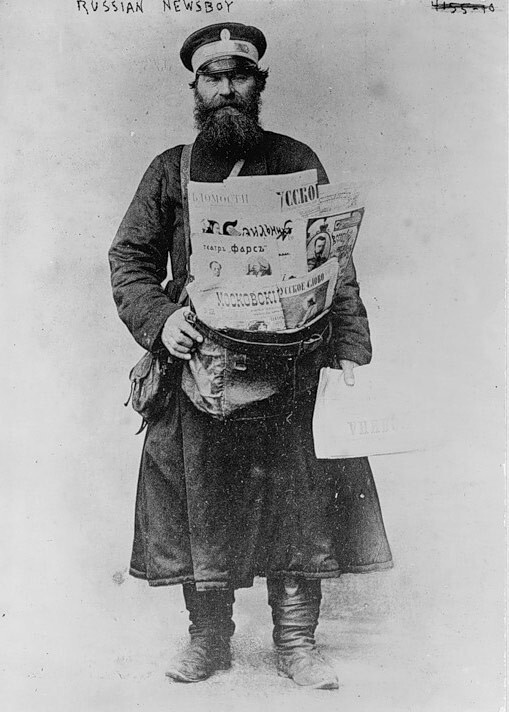

Газетчики

Газетчиками сейчас называют работников газет, а до революции так именовались продавцы газет. Они носили специальную форму или, на крайний случай, форменный головной убор. Иногда это была фуражка, иногда кепи. Газетчики обычно продавали только одну газету, и на медной пластинке фуражки у них было выбито название этой газеты.

Непременным атрибутом газетчика была огромная черная кожаная сумка, висящая на ремне через плечо левого бока; в ней лежали газеты. Через другое плечо висел на ремне кожаный кошель для мелких денег.Были такие газетчики, которые продавали не одну газету, а несколько разных наименований. Эти газетчики работали в Агентстве печати и имели специальную форму – чёрную фуражку с красным околышем и кантом, чёрный бушлат с красными петлицами.

На медной пластинке фуражки вместо наименования той или иной газеты была надпись "газетчик" и номер, а также название агентства. Газетчиками были только мужчины – пожилые или подростки. В газетных киосках на вокзалах и при гостиницах иногда торговали женщины, но специальной формы они не имели.

На углах главных улиц Петербурга и Москвы, у ресторанов, гостиниц и магазинов стояли посыльные или, как их еще называли из-за цвета фуражек, "красные шапки". Посыльного можно было нанять для исполнения какого-либо поручения: например, отнести по адресу письмо или цветы, доставить домой покупку, присмотреть за экипажем и т. д. Они объединялись в артели, каждый посыльный имел свой номер, и артель материально отвечала за честность и добросовестность своих членов. Так как артелей посыльных было несколько, то они отличались по фуражкам, которые были иногда целиком красные, иногда с околышем другого цвета. На околыше помещалась медная пластинка с пробитой ажурными буквами надписью "посыльный" и номером.

Трубочист

Представители этой профессии часто встречались на улицах дореволюционной России, выделяясь своим запачканным сажей лицом и своеобразным костюмом, состоящим из круглой суконной или фетровой шапочки, короткой куртки со стоячим воротником, широких штанов. Всё, включая шапку, было сшито из чёрного, обычно грубошерстного сукна. Трубочист был подпоясан очень широким кожаным чёрным поясом с большой медной пряжкой, по фасону напоминающей солдатскую, но без рисунка. На поясе трубочиста висела большая ложка со складной ручкой. Этой ложкой выгребалась зола из вьюшек и дымохода. Непременным его атрибутом был перекинутый через плечо или надетый на руку большой моток веревки, оканчивающийся чугунным шаром или десятифунтовой гирей. Эту веревку трубочист опускал в трубу для прочистки дымохода. В руках его было ведро, в котором лежал веник-"голик" (без листьев). На плече трубочист нес лестницу метра два высотой. Обычно трубочисты работали вдвоем.

Василий Антропович Антропов, швейцар Высочайшего двора

Сохранившиеся в наше время только в ресторанах, гостиницах, театрах и некоторых учреждениях, швейцары до 1917 года были во всех доходных домах, в большинстве особняков, в банках, конторах и магазинах. Помимо обязанностей привратника на них возлагалось обслуживание лифтов, а в особняках и обязанности гардеробщиков. В царское время зачастую они являлись агентами полиции и доносили, что происходит в доме, кто ходит к хозяевам и жильцам.

Форма одежды швейцаров, различаясь цветом и отделкой, была в основе своей единообразной. Все они носили фуражку с чёрным лакированным козырьком, часто с медной оковкой; околыш был обшит широким золотым галуном с зигзагообразным плетением. У швейцаров, служивших в аристократических домах, на тулье была зубчатая корона (по числу зубцов можно было узнать, какой титул у хозяина). У швейцаров правительственных учреждений на тулье была маленькая кокарда чиновничьего типа.

У ресторанных, банковских, гостиничных и магазинных швейцаров на околыше или на тулье было вышито или нарисовано по трафарету название. Самым распространенным цветом фуражки был синий или черный; летом иногда натягивали на нее белый чехол. Обычный костюм швейцара состоял из двубортной тужурки, брюк – навыпуск, синих или чёрных, с лампасами из того же галуна, что и на фуражке. Поверх тужурки швейцары носили ливрейную шинель. Иногда на одном плече носился витой погон (шнурок) и аксельбант.

Лакей (на фото слева)

Этот термин объединял в себе различные разновидности мужской прислуги, различающейся друг от друга своими функциями.Обязанностью лакея-камердинера было обслуживать своего хозяина: помогать при одевании и раздевании, держать в порядке личный гардероб хозяина, убирать его кабинет, сопутствовать ему в поездках и путешествиях. Камердинер, таким образом, был чем-то средним между горничной и личным секретарем. Если в доме не было дворецкого, то камердинер являлся как-бы шефом всей остальной прислуги. Если хозяин завтракал у себя в кабинете, то подавал ему камердинер (даже при наличии в доме лакеев с официантскими функциями).

Во время обеда или ужина камердинер стоял за стулом своего хозяина. Если в доме не было других лакеев, то камердинер подавал блюда к столу. Верхней одеждой камердинера было чёрное суконное или драповое пальто с бархатным воротником либо на скрытой застежке, либо двубортное сюртучного покроя с обычными пуговицами. Головным убором служил чёрный котелок. Следует добавить, что камердинер не носил бороды и усов, зато лицо его было украшено либо бакенбардами, либо небольшими бачками. В богатых домах, аристократии и крупной буржуазии, держали специальных лакеев-официантов. В их обязанность входило накрывать столы, убирать посуду, подавать на стол и обносить гостей на приемах напитками, мороженым и т. д.

Женская домашняя прислуга

Горничные убирали комнаты, подавали на стол (если в доме не было лакеев), помогали хозяйке дома, её дочерям при одевании (если не было камеристок), открывали двери на звонки, провожали детей в школу и из школы, выполняли всякие поручения за пределами дома, сопутствовали хозяйке в поездках. Костюм горничных состоял из платья простого фасона, из тёмной однотонной материи (шерсти или шёлка). На голове горничные носили или наколку из белых накрахмаленных кружев или, реже, накрахмаленный чепчик, круглой формы с двумя короткими "хвостами" сзади. Горничные носили специальные фартуки из белого накрахмаленного батиста или тонкого полотна. Фартук имел нагрудник и держался на бретельках. Летом горничные носили платья из полосатой льняной или хлопчатобумажной ткани.

Костюм камеристки (горничной, которая обслуживала только свою хозяйку и не делала другой домашней работы) был в основе такой же, как у горничной, только передник обычно был маленький и без бретелек. Камеристки реже, чем горничные, носили чёрные платья. Обычно они одевались очень хорошо, модно и зачастую выглядели шикарнее своих хозяек, так как держали их только в богатых домах и они сопровождали свою хозяйку в поездках и путешествиях (в том числе и за границу).

В богатых домах приготовлением пищи занимался повар или даже несколько поваров. В домах "средней руки" держали кухарок. Кухарка высокой квалификации назывались "кухарки за повара". Это значило, что она только варила пищу, а подготовка (чистка, разделка и т. д.) лежала на её помощнице; для мытья посуды держали специальную прислугу – судомоек. Костюм кухарки не был так строго регламентирован, как костюм горничной. В основном состоял из белой или светлой кофточки и произвольного цвета и фасона. Кухарка носила большой белый передник (фартук) на бретельках, отделанных оборками, а на голове платок или чепец.

Судомойки носили серый либо полосатый тиковый фартук или фартук из клеёнки; их юбки и кофточки были произвольного цвета и материала.

Из костюмов женской прислуги самым живописным был костюм кормилицы (мамки). Он состоял из кокошника, расшитого бисером или искусственным жемчугом, с многочисленными шёлковыми лентами сзади. Ленты были голубые и розовые. Голубые – если кормилица кормила мальчика, и розовые – если девочку. Кокошники тоже были из голубого или розового атласа, но иногда и из серебряной или золотой парчи. Кормилицы носили атласный сарафан, расшитый галуном и украшенный круглыми металлическими ажурными пуговицами, под сарафаном – белую блузку с воротом на вздержке, а на шее – гирлянды бус. Специальной верхней одежды кормилицы не имели, обычно ходили в плюшевых или бархатных пальто. Иногда пальто тоже были голубые или розовые.

Бонны и гувернантки были воспитательницами и домашними учителями для детей, главным образом дошкольного возраста. Но если детям давали домашнее образование и не отдавали их в школу, то гувернантки оставались до завершения обучения. В богатых домах боннами были обыкновенно иностранки (немки, француженки, англичанки), которые обучали главным образом иностранным языкам. Обычно они жили в доме, но были и приходящие.

Гувернантки и бонны одевались по моде, но строго, без кокетства и украшательства. Часто носили блузки с крахмальными воротничками и галстучками, тёмные юбки, кожаные или бархатные пояса; на шее, на цепочке, висели маленькие часики, иногда часики были приколоты прямо к блузке с левой стороны груди. Гувернантки носили фетровые шляпы, похожие на мужские, без перьев и цветов, но с вуалью и заколотые шпилькой. Этот костюм характерен для пожилых гувернанток. Молодые, особенно француженки, одевались более изящно и женственно.

Были ещё экономки, которые вели хозяйство, производили закупки, управляли остальной прислугой. Чаще всего они служили в домах вдовцов и старых холостяков. Специального костюма они не имели, обычно одевались в строгие закрытые тёмные или чёрные платья, носили чёрные кружевные наколки и шали. На шейной цепочке экономка носила связку ключей, а если была одета в блузку с юбкой, то ключи висели у неё на кожаном поясе. Кастелянши ведали бельём – столовым и спальным, держали их только в больших богатых домах, в закрытых учебных заведениях (интернатах), гостиницах, больницах. Специального костюма они не имели. Одинокие пожилые богатые дамы часто держали в доме компаньонок, функции которых были весьма разнообразны: экономки, личного секретаря и камеристки. Обычно компаньонкой была какая-нибудь обедневшая дальняя родственница или подруга хозяйки; были компаньонки и из взятых на воспитание из приюта девочек. Компаньонки были чаще всего вдовы или старые девы, и костюмы их, так сказать, отражали "гражданское состояние" – вдовы ходили в чёрном, с чёрными кружевными шалями, а старые девы – в строгих платьях и блузках. Молодые же компаньонки иногда были очень шикарно одеты, так как их хозяйка по возрасту и здоровью уже не могла сама ходить в "туалетах" и развлекалась, наряжая своих компаньонок.

реклама

У меня прапрадед был скотником на барском подворье, а прапрабабка была кормилицей и воспитательницей барских детей. Ничего зазорного они в том не видели.

И что в девятнадцатом веке, что сейчас если хочешь хорошо зарабатывать - работай над собой, учись, зарабатывай репутацию, а не можешь или не хочешь - сиди и не чирикая, хвосты коровам крути.