3058

9

Забытая война. Русско-цинская война — серия приграничных конфликтов в Приамурье в 1649—1689 годах между Русским царством и империей Цин.

Проникшие в середине 17 столетия на Амур, в Даурию, русские начали постепенно обживать новые, невыразимо богатые земли. Ранее местные князья платили дань маньчжурам, но те занялись покорением Китая и надолго забросили левый берег Амура. Довольно жёсткими методами русские усмирили недовольных, а к покорившимся добровольно отнеслись гуманно: плати соболями и живи как знаешь.

К восьмидесятым годам семнадцатого века ситуация вокруг Амура накалилась. Маньчжуры почти завершили покорение Китая, начали высвобождаться войска и пришло время наказать обнаглевших северных бородачей (отдельные разбойничьи казачьи ватаги проникали на правый берег Амура, вглубь исконно маньчжурской земли, и вели себя там откровенно по-хамски). Поначалу Кан Си, император Поднебесной, со всей мыслимой и изощрённой вежливостью попросил Москву освободить незаконно отжатую территорию. Москва не ответила: умер царь Фёдор, на престол взошли малолетние царевичи Пётр и Иван под присмотром царевны Софьи. Начались придворные интриги, народ распоясался, Европа зашевелилась, крымский хан на Изюмском шляхе безобразничал – в общем не до того было.

Кан Си обиделся и война началась. Ранее рассказал о событиях той войны здесь: Забытый герой забытой войны

Активные боевые действия на Амуре начались летом 1683 года, в прямом смысле на реке: маньчжурыы заманили в ловушку, окружили и вынудили сдаться отряд казаков (70-100 человек), плывших на усиление Долонского и Селемджинского острогов. Эти остроги были брошены, жители тайгой и горами ушли в Якутск. К ним присоединились жители Верхнезейского острога, защищать который осталось 20 казаков, продержавшихся в глухой осаде до февраля 1684 года. Честно надо признать, что такого шороха в русских владениях навёл передовой отряд маньчжурской армии (менее тысячи человек), но под командой талантливого военачальника, генерала Лантаня.

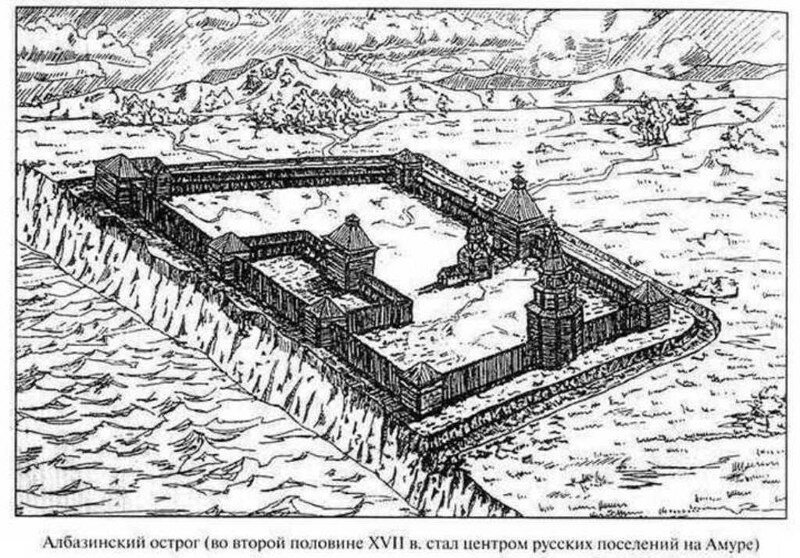

Основные силы противника подтягивались до лета 1685 года. И вот, 10 июня, маньчжуры осадили Албазин. Командовал обороной молодой боярин Алексей Ларионович Толбузин, недавно назначенный воеводой. До этого он тоже служил в Сибири под началом своего отца, под контролем более опытных коллег некоторое время управлял Иркутским острогом. Албазинский уезд стал для него первым полностью самостоятельным местом службы.

У Толбузина было 450 человек: казаков, крестьян и охотников. Против встала армия численностью 7000 человек пехоты, плюс местные князьки привели около 2000 конницы, ну и немалая речная флотилия подошла по Амуру. Маньчжуры привезли 50 осадных и 150 полевых пушек – против трёх русских, к которым было аж целых четыре ядра! И при таком раскладе на предложение сдаться Толбузин ответил отказом.

Два дня маньчжуры расстреливали из пушек укрепления Албазина. Деревянные стены, оберегавшие только от стрел туземцев, защиты из себя никакой не представляли: по словам очевидцев часто ядра пролетали городок насквозь, пробивая противоположные стены навылет. В остроге начались пожары, сгорели продовольственные амбары и церковь с колокольней. Ранним утром 16 июня маньчжуры пошли на штурм. Бой на полуразрушенных стенах длился до наступления темноты. Преодолеть их маньчжуры не смогли и отступили! Сколько потеряли они – неизвестно, русских пало около ста человек.

Лантань приказал готовить новый штурм. Маньчжуры заваливали хворостом крепостной ров, собираясь поджечь стены, а русские не могли их отогнать: запасы пороха в крепости иссякли. Толбузин намеревался стоять до конца, но бывший в Албазине иеромонах Гермоген уговорил его не губить понапрасну людей и начать переговоры. Воевода оказался толковым дипломатом и добился права покинуть острог при оружии и знамёнах. Лантань же был настоящим полководцем, не льющим кровь почём зря, поэтому согласился отпустить русских: ведь волю своего императора он выполнил, в короткие сроки вернул Амур – так к чему зря мечом махать да вдов плодить? Русские ушли, маньчжуры, спалив дотла остатки острога, тоже.

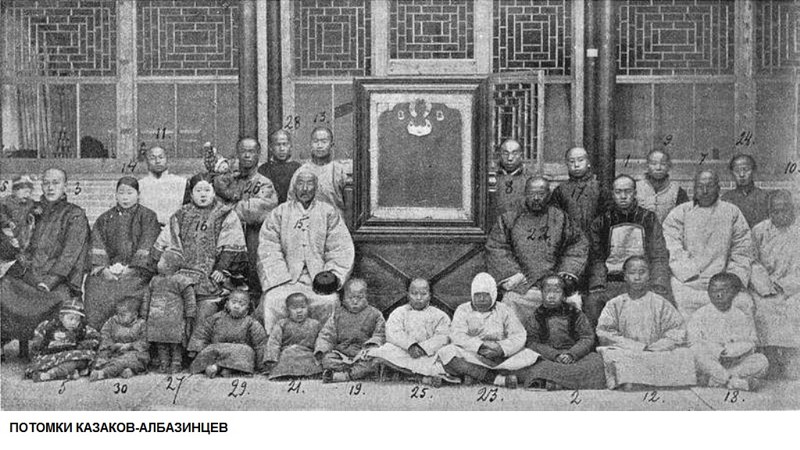

Но Албазин покинули не все. Около пятидесяти защитников ушло в Китай: это были беглые участники всевозможных бунтов, на которые так богат был тот век, и откровенные уголовники, прятавшиеся в Амурской глуши от лап закона, и возвращение в цивилизацию ничего хорошего им не сулило. Их, вместе с ранее захваченными пленными (немногим более ста человек), отправили в Пекин: императору было любопытно взглянуть на отважных казаков, мужественно сопротивлявшихся его непобедимым войскам. Сын Неба по достоинству оценил доблесть албазинцев и предложил им службу. Основной массе казаков деваться было некуда и они приняли предложение, только считанные единицы вернулись домой.

Так в рядах Императорской Гвардии, в отряде Жёлтого Знамени с Красной Каймой, возникла русская рота. Честь русским была оказана невероятная: в этот отряд принимали только маньчжуров, лучших молодых людей из самых знатных родов, а командовать русской ротой назначали только принцев маньчжурской династии. Ни до, ни после, ни один инородец не удостаивался подобной чести! Албазинцам выделили подворье в Пекине, позволили построить православную церковь, платили большое жалованье, осыпали наградами, земельными наделами. С некоторыми из Приамурья ушли их семьи, иным же, кто жён не имел, император распорядился выдать самых красивых вдов казнённых преступников.

Есть любопытный миф, что именно от этих казаков, вернее от их тайного боевого искусства, известного сейчас как казачий спас (или казачий вар), пошло китайское кун-фу. Миф он и есть миф: единственное, чему научились маньчжуры из Императорской Гвардии у казаков, это стрелять из ружей не слезая с коней – ранее за таким способом боя те не были замечены.

Постепенно русские начали ассимилироваться с маньчжурами и китайцами и уже к третьему поколению почти не отличались внешне от местных.

Сытая жизнь быстро сделала своё тёмное дело: к середине девятнадцатого века потомки свирепых казаков выродились, по свидетельству путешественников, в толстых бездельников и чиновников-попрошаек.

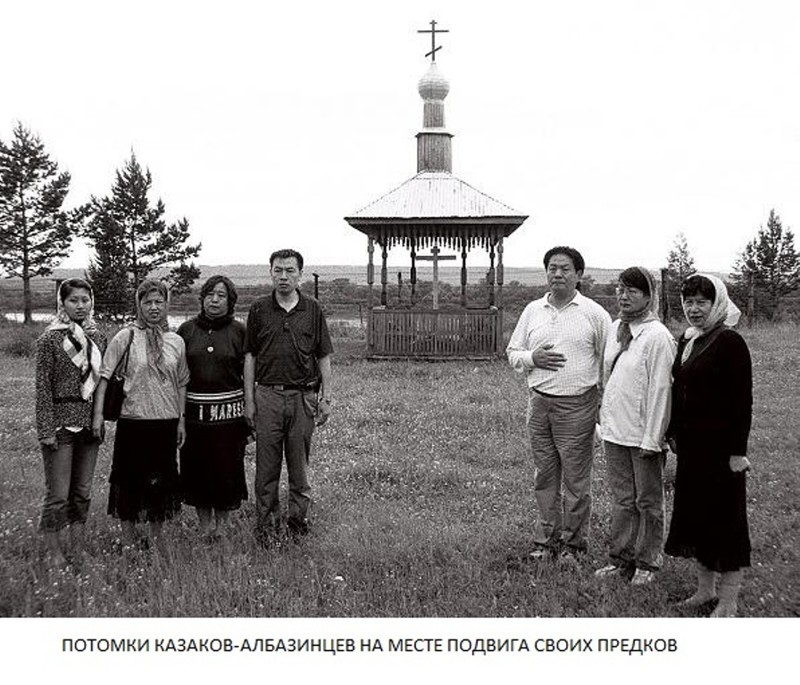

Во время боксёрского восстания мятежники поставят албазинцев перед выбором: сохранить православную веру и умереть, или отречься и стать как все – и большинство выберет жизнь. Во времена Мао Цзе-Дуна албазинцев насильно «окитаят» и они окончательно растворятся в многомиллионной массе китайцев.

Но и по сей день китайцы, со странными китайскому слуху фамилиями Дэ, Рэ, Сэ и Хэ, помнят о своих предках, албазинских казаках, носивших фамилии Дубинин, Рябинин, Смирнов, Холстов.

К восьмидесятым годам семнадцатого века ситуация вокруг Амура накалилась. Маньчжуры почти завершили покорение Китая, начали высвобождаться войска и пришло время наказать обнаглевших северных бородачей (отдельные разбойничьи казачьи ватаги проникали на правый берег Амура, вглубь исконно маньчжурской земли, и вели себя там откровенно по-хамски). Поначалу Кан Си, император Поднебесной, со всей мыслимой и изощрённой вежливостью попросил Москву освободить незаконно отжатую территорию. Москва не ответила: умер царь Фёдор, на престол взошли малолетние царевичи Пётр и Иван под присмотром царевны Софьи. Начались придворные интриги, народ распоясался, Европа зашевелилась, крымский хан на Изюмском шляхе безобразничал – в общем не до того было.

Кан Си обиделся и война началась. Ранее рассказал о событиях той войны здесь: Забытый герой забытой войны

Активные боевые действия на Амуре начались летом 1683 года, в прямом смысле на реке: маньчжурыы заманили в ловушку, окружили и вынудили сдаться отряд казаков (70-100 человек), плывших на усиление Долонского и Селемджинского острогов. Эти остроги были брошены, жители тайгой и горами ушли в Якутск. К ним присоединились жители Верхнезейского острога, защищать который осталось 20 казаков, продержавшихся в глухой осаде до февраля 1684 года. Честно надо признать, что такого шороха в русских владениях навёл передовой отряд маньчжурской армии (менее тысячи человек), но под командой талантливого военачальника, генерала Лантаня.

Основные силы противника подтягивались до лета 1685 года. И вот, 10 июня, маньчжуры осадили Албазин. Командовал обороной молодой боярин Алексей Ларионович Толбузин, недавно назначенный воеводой. До этого он тоже служил в Сибири под началом своего отца, под контролем более опытных коллег некоторое время управлял Иркутским острогом. Албазинский уезд стал для него первым полностью самостоятельным местом службы.

У Толбузина было 450 человек: казаков, крестьян и охотников. Против встала армия численностью 7000 человек пехоты, плюс местные князьки привели около 2000 конницы, ну и немалая речная флотилия подошла по Амуру. Маньчжуры привезли 50 осадных и 150 полевых пушек – против трёх русских, к которым было аж целых четыре ядра! И при таком раскладе на предложение сдаться Толбузин ответил отказом.

Два дня маньчжуры расстреливали из пушек укрепления Албазина. Деревянные стены, оберегавшие только от стрел туземцев, защиты из себя никакой не представляли: по словам очевидцев часто ядра пролетали городок насквозь, пробивая противоположные стены навылет. В остроге начались пожары, сгорели продовольственные амбары и церковь с колокольней. Ранним утром 16 июня маньчжуры пошли на штурм. Бой на полуразрушенных стенах длился до наступления темноты. Преодолеть их маньчжуры не смогли и отступили! Сколько потеряли они – неизвестно, русских пало около ста человек.

Лантань приказал готовить новый штурм. Маньчжуры заваливали хворостом крепостной ров, собираясь поджечь стены, а русские не могли их отогнать: запасы пороха в крепости иссякли. Толбузин намеревался стоять до конца, но бывший в Албазине иеромонах Гермоген уговорил его не губить понапрасну людей и начать переговоры. Воевода оказался толковым дипломатом и добился права покинуть острог при оружии и знамёнах. Лантань же был настоящим полководцем, не льющим кровь почём зря, поэтому согласился отпустить русских: ведь волю своего императора он выполнил, в короткие сроки вернул Амур – так к чему зря мечом махать да вдов плодить? Русские ушли, маньчжуры, спалив дотла остатки острога, тоже.

Но Албазин покинули не все. Около пятидесяти защитников ушло в Китай: это были беглые участники всевозможных бунтов, на которые так богат был тот век, и откровенные уголовники, прятавшиеся в Амурской глуши от лап закона, и возвращение в цивилизацию ничего хорошего им не сулило. Их, вместе с ранее захваченными пленными (немногим более ста человек), отправили в Пекин: императору было любопытно взглянуть на отважных казаков, мужественно сопротивлявшихся его непобедимым войскам. Сын Неба по достоинству оценил доблесть албазинцев и предложил им службу. Основной массе казаков деваться было некуда и они приняли предложение, только считанные единицы вернулись домой.

Так в рядах Императорской Гвардии, в отряде Жёлтого Знамени с Красной Каймой, возникла русская рота. Честь русским была оказана невероятная: в этот отряд принимали только маньчжуров, лучших молодых людей из самых знатных родов, а командовать русской ротой назначали только принцев маньчжурской династии. Ни до, ни после, ни один инородец не удостаивался подобной чести! Албазинцам выделили подворье в Пекине, позволили построить православную церковь, платили большое жалованье, осыпали наградами, земельными наделами. С некоторыми из Приамурья ушли их семьи, иным же, кто жён не имел, император распорядился выдать самых красивых вдов казнённых преступников.

Есть любопытный миф, что именно от этих казаков, вернее от их тайного боевого искусства, известного сейчас как казачий спас (или казачий вар), пошло китайское кун-фу. Миф он и есть миф: единственное, чему научились маньчжуры из Императорской Гвардии у казаков, это стрелять из ружей не слезая с коней – ранее за таким способом боя те не были замечены.

Постепенно русские начали ассимилироваться с маньчжурами и китайцами и уже к третьему поколению почти не отличались внешне от местных.

Сытая жизнь быстро сделала своё тёмное дело: к середине девятнадцатого века потомки свирепых казаков выродились, по свидетельству путешественников, в толстых бездельников и чиновников-попрошаек.

Во время боксёрского восстания мятежники поставят албазинцев перед выбором: сохранить православную веру и умереть, или отречься и стать как все – и большинство выберет жизнь. Во времена Мао Цзе-Дуна албазинцев насильно «окитаят» и они окончательно растворятся в многомиллионной массе китайцев.

Но и по сей день китайцы, со странными китайскому слуху фамилиями Дэ, Рэ, Сэ и Хэ, помнят о своих предках, албазинских казаках, носивших фамилии Дубинин, Рябинин, Смирнов, Холстов.

×

Так выглядел солдат Восьмизнамённой армии. Отряд Жёлтого с Красной Каймой знамени.

Современная реконструкция солдата Русской роты.

Еще крутые истории!

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей

реклама

В общем рекомендую: книга «Герои вчерашних дней» Автор Нестеров. http://grgame.ru/knigi/http://grgame.ru/knigi/

Герои вчерашних дней

скорее, это было не начало, а продолжение упоминаемых тобой событий. Христианским государям, в правоверии святой церкви крестителей, этим марионеткам иудаизма, было без разницы как уничтожать Тартарию.

« … Я не Славянин. Внешне 100% белый европеец, похож скорее на шведа или финна, но по Роду - коренной Сибиряк. Мы жили в Сибири за несколько тысяч лет до того как возникла Русь, и даже задолго до того как произошла тюркизация Сибири. Нас оставалось довольно много здесь, пока 400 лет назад не повалили из-за Урала русские казаки, планомерно уничтожавшие всех белых язычников, как особенно опасных для Московии врагов.

Во времена Золотой Орды нас было 17 родов только по Лукоморскому царству. И наверное десятки тысяч человек общим числом.

При Золотой орде мы жили неплохо. Потом во время упадка великих Сибирских царств, нас сильно проредили нашествия Джунгар, но и они не свели нас на нет. А вот у русских казаков, возглавляемых православными попами, получилось лучше... На сегодня, кровных традиционалистов в Западной Сибири чуть больше 200 человек из 4-х оставшихся Родов.

Но мы сохранили большую часть своей традиции, которая всё также передаётся изустно по женской линии от бабки к внучке, хотя и старики тоже многое ведают. Это та самая основа, которая дала свои плоды в виде Славянской (дохристианской), а позднее и Индуистской культуры и мифологии.

Нашу Традицию ведут по Главам Корневых Родов уже до 560 с чем-то колен. А если учесть, что за одно колено принимается 25 лет - возраст зрелого мужчины (раньше в этом возрасте рождались уже и средние дети), то нетрудно счесть 25х560=14000лет (у нас нет летоисчисления от какого-то древнего события, а наоборот от сего дня и назад в прошлое).

Некогда в Сибири существовало несколько крупных Царств - "Югорье"(Зап. Сибирь и Урал),"Лукоморье" (низовья р.Обь и часть побережий сев. морей), несколько "Белогорий" (Сиянское,Манское, Янское и т.д.), "Беловодье"(Верховья Ирия, часть Горного Алтая) и другие царства. Несколько веков всё это объединялось в Великую Орду (Арду).

В Орду входило множество царств, ханств, княжеств ,и правили разные правители от разных народов."Золотая орда" - всего лишь правопреемница этого огромного в прошлом военного и геополитического объединения, появившаяся уже фактически на руинах тех великих царств. Европейцы, в т.ч. русские сохранили лишь крупицы памяти от этой эпохи. Больше всего они контактировали с Югорьем (Югра, Угра). Угра, Югра, это древнее название р.Печора. Всё что за Печорой просто называлось Угра, а людей Уграми/Югорами.

Первыми жившими в Зап.Сибири предками были те, кто жил у Лукоморья (на "морском" побережье). Лукоморьем впоследствии называлось и одно из Великих Сибирских царств. Это довольно конкретное географическое место-бассейн р.Обь и р.Томь. Хотя морем нынче тут и не пахнет, но тем не менее по совершенно достоверным геологическим данным, 14000 лет назад, на территории современной Зап.Сибири существовал огромный, оставшийся после таяния, водоём, с севера ещё подпруженный этим ледником. Не море, конечно, в прямом смысле, но всё же гигантский водный бассейн, который мы вполне могли принимать за море и сохранили в Родовых изустных былях. Обдора… Она была великим княжеством, входившим в состав Югорья и длительное время царства Лукоморья.

Территориально Обдора располагалась между северным Уралом и заливом Обская губа. Именно там Весей и было больше всего, в Обдоре. Может оттого и нарекли их «Обда». Название Обда чем-то напоминает также название какого-нибудь народа. Но это и не удивительно, ведь раньше люди по Югорью, большинство диких таёжных животных величали "лесными народами", практически приравнивая их по значимости к своим племенам. Конечно, вероятно, есть свидетельства и о более древних подтверждаемых традициях. Но я, к сожалению, с такими пока не сталкивался.

Уточнения:

Сибирь это маленькая территория восточнее Рипейских (Уральских) гор и южнее Обдоры (Салехард).

Белого языческого движения не существовало. Языче Никакой - означает чужестранец, иноверец, говорящий на чужом (никаком) наречии. Белые славяне-Перунисты не могут быть сами себе иноверцами и чужестранцами. Правильно употреблять термины - Огнепоклонники, Ингляне.

Великая Орда это Орден - военизированная организация славян-Перунистов, созданная для защиты от внешних угроз со стороны джунгар, ариманов, а также для ликвидации мерзостей христианского порабощения на территории Московии путём освободительных походов, названных христианами "Татаро-монгольским игом" (Смешно, очень!).

Лукоморье называлось Лукоморьем за счёт излучины двух великих рек Обь и Ирий Тишайший (Иртыш).

В остальном на минусовщиков можешь класть большой прибор они живут по принципу "Знающий не доказывает, доказывающий не знает". Не зная ничегошеньки, нигде и ни чему не учась, они скучны и не интересны, а посему недостойны внимания.