10130

8

«МиГ» и «Сейбр»: захватить и изучить

65 лет тому назад, 6 октября 1951 года, советскому лётчику, командиру полка Евгению Пепеляеву удалось выполнить крайне сложную и важную миссию. Он смог не просто сбить новейший истребитель США F-86А «Сейбр», но и сделал это настолько аккуратно, что самолёт остался практически целым и пригодным для изучения. США удалось заполучить МиГ-15 лишь после окончания войны. Какими были перепетии этого соперничества и что оно дало противникам по воздушной войне?

Аллея «МиГов»

Парадоксально, но в начале войны в Корее 1950–1953 годов никто не ожидал противостояния МиГ-15 и «Сейбров», ставшего одним из самых ярких символов всего конфликта. Поначалу Южная Корея едва не была захвачена войсками КНДР целиком. Затем авиация вмешавшихся сил ООН (прежде всего, конечно, США) сравнительно легко убрала с неба немногочисленные поршневые северокорейские «Яки», «Ла» и «Илы». Последующая цепочка малопредсказуемых заранее событий привела к появлению в небе Северной Кореи советских истребителей, которые первоначально защищали воздушное пространство КНР от налётов авиации Чан Кайши.

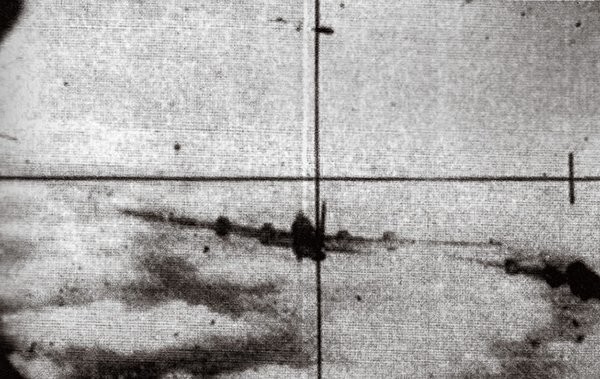

Фото:В прицеле В-29. Из коллекции Диего Зампини

Парадоксально, но в начале войны в Корее 1950–1953 годов никто не ожидал противостояния МиГ-15 и «Сейбров», ставшего одним из самых ярких символов всего конфликта. Поначалу Южная Корея едва не была захвачена войсками КНДР целиком. Затем авиация вмешавшихся сил ООН (прежде всего, конечно, США) сравнительно легко убрала с неба немногочисленные поршневые северокорейские «Яки», «Ла» и «Илы». Последующая цепочка малопредсказуемых заранее событий привела к появлению в небе Северной Кореи советских истребителей, которые первоначально защищали воздушное пространство КНР от налётов авиации Чан Кайши.

Фото:В прицеле В-29. Из коллекции Диего Зампини

×

Воюющим с 1 ноября 1950 года в Корее «МиГам», по признанию военных властей США, удалось то, что не смогли сделать ни «Мессершмитты», ни «Фокке-Вульфы» во Второй мировой — «приземлить» стратегическую авиацию США. Конечно, интенсивный, но сравнительно локальный конфликт преследовал совершенно иные цели, чем мировая война. Но после ряда тяжёлых потерь с 8 ноября 1951 года B-29 прекратили появляться над Кореей днём (в т. ч. и благодаря развитию систем ночной навигации). Несмотря на все старания, лётчики F-80 «Шутинг Стар» и F-84 «Тандерджет» не могли восстановить недавнее безраздельное господство в воздухе. «Сейбров» же (переброшенных в декабре 1950 года) и флотских «Пантер» катастрофически не хватало.Район, в котором действовали над Кореей советские лётчики, получил у американцев название — «Аллея «Мигов».

Однако до появления «Сейбра» за полтора месяца боёв советские лётчики потеряли три МиГ-15, и столько же — за две недели боёв с «Сейбрами». Неудивительно, что как лётчики, так и конструкторы СССР испытывали горячее желание поближе познакомиться с заокеанским «визави».

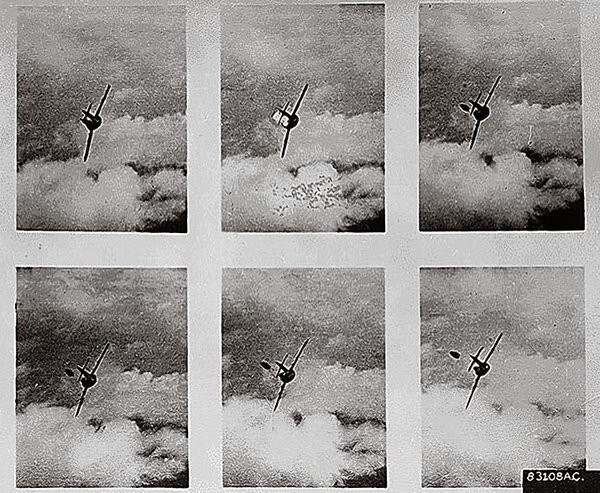

Фото: Катапультирование из «МиГа».

Однако до появления «Сейбра» за полтора месяца боёв советские лётчики потеряли три МиГ-15, и столько же — за две недели боёв с «Сейбрами». Неудивительно, что как лётчики, так и конструкторы СССР испытывали горячее желание поближе познакомиться с заокеанским «визави».

Фото: Катапультирование из «МиГа».

Поймать «Сейбр»

Именно с этой целью в апреле 1951 года в Маньчжурию, где базировались советские части, прибыла специальная группа лётчиков-испытателей НИИ ВВС (от 13 до 16 человек). Перед ними стояла задача принудить «Сейбр» к посадке на аэродром. Однако, несмотря на солидный налёт и даже боевой опыт Великой Отечественной, у группы ничего не вышло. Сначала в воздушном бою при собственном численном превосходстве был сбит и погиб майор Перевозчиков, ещё два самолёта получили повреждения. А затем при посадке разбился командир группы подполковник Дзюбенко. На этом история специальной «охоты» завершилась.

И снова парадокс, столь часто встречающийся на войне — после неудач «спецов» добыть желанный трофей удалось в «обычном» бою. Это сделал один из наиболее выдающихся истребителей Корейской войны Евгений Пепеляев. Он учился летать ещё на И-16, в учебном бою «сражался» против будущего маршала Савицкого. Затем и сам учил лётчиков. Стажировался на 2-м Белорусском фронте, где совершил 10 боевых вылетов, но из-за затишья противника так и не встретил. Зато в 1945 году Пепеляеву довелось на Як-9Т сражаться против японцев в Маньчжурии, командуя 300-м истребительным полком. После войны лётчик освоил новейший реактивный истребитель Ла-15, а затем и МиГ-15. Причём Пепеляев не только летал сам, но и снова обучал пилотов.

С началом Корейской войны Пепеляев, по его собственному признанию, буквально ухватился за возможность отдать долг погибшим друзьям и государству, много лет готовившему его как лётчика. При этом, как командир 196-го авиаполка, Пепеляев ставил подчинённым задачу — «после войны всем вернуться домой с победой». Благо, молодые летчики, как правило, не получали опыта реальных воздушных схваток.

Момент истины настал 6 октября 1951 года. К юго-западу от Пакчхона в бою сошлись 10 МиГ-15 под командой Пепеляева и 16 «Сейбров». Сначала Пепеляев обстрелял ведомого пары «Сейбров», но тут же и сам попал под лобовую атаку другой пары. Пепеляев изобразил правый боевой разворот, а перешёл в левый — этот приём он отрабатывал ещё до войны. Теперь советский истребитель, по описанию лётчика, оказался сзади, выше и немного правее «Сейбра». Пепеляев перевернул машину, чтобы отрицательная перегрузка придавила его к сиденью, наложил марку прицела на фонарь противника и дал очередь. 37-мм снаряд вошёл точно за кабиной «Сейбра». Поэтому Пепеляев не преследовал «оппонента» — с ним было покончено.

Фото: «Стащить Сейбр».

Именно с этой целью в апреле 1951 года в Маньчжурию, где базировались советские части, прибыла специальная группа лётчиков-испытателей НИИ ВВС (от 13 до 16 человек). Перед ними стояла задача принудить «Сейбр» к посадке на аэродром. Однако, несмотря на солидный налёт и даже боевой опыт Великой Отечественной, у группы ничего не вышло. Сначала в воздушном бою при собственном численном превосходстве был сбит и погиб майор Перевозчиков, ещё два самолёта получили повреждения. А затем при посадке разбился командир группы подполковник Дзюбенко. На этом история специальной «охоты» завершилась.

И снова парадокс, столь часто встречающийся на войне — после неудач «спецов» добыть желанный трофей удалось в «обычном» бою. Это сделал один из наиболее выдающихся истребителей Корейской войны Евгений Пепеляев. Он учился летать ещё на И-16, в учебном бою «сражался» против будущего маршала Савицкого. Затем и сам учил лётчиков. Стажировался на 2-м Белорусском фронте, где совершил 10 боевых вылетов, но из-за затишья противника так и не встретил. Зато в 1945 году Пепеляеву довелось на Як-9Т сражаться против японцев в Маньчжурии, командуя 300-м истребительным полком. После войны лётчик освоил новейший реактивный истребитель Ла-15, а затем и МиГ-15. Причём Пепеляев не только летал сам, но и снова обучал пилотов.

С началом Корейской войны Пепеляев, по его собственному признанию, буквально ухватился за возможность отдать долг погибшим друзьям и государству, много лет готовившему его как лётчика. При этом, как командир 196-го авиаполка, Пепеляев ставил подчинённым задачу — «после войны всем вернуться домой с победой». Благо, молодые летчики, как правило, не получали опыта реальных воздушных схваток.

Момент истины настал 6 октября 1951 года. К юго-западу от Пакчхона в бою сошлись 10 МиГ-15 под командой Пепеляева и 16 «Сейбров». Сначала Пепеляев обстрелял ведомого пары «Сейбров», но тут же и сам попал под лобовую атаку другой пары. Пепеляев изобразил правый боевой разворот, а перешёл в левый — этот приём он отрабатывал ещё до войны. Теперь советский истребитель, по описанию лётчика, оказался сзади, выше и немного правее «Сейбра». Пепеляев перевернул машину, чтобы отрицательная перегрузка придавила его к сиденью, наложил марку прицела на фонарь противника и дал очередь. 37-мм снаряд вошёл точно за кабиной «Сейбра». Поэтому Пепеляев не преследовал «оппонента» — с ним было покончено.

Фото: «Стащить Сейбр».

Дымящий и еле держащийся в воздухе «Сейбр» заметил капитан Шеберстов из соседнего 176-го полка — и тоже обстрелял. Ему на счёт и записали победу. «Сейбр» всё же смог дотянуть до берега и сесть в полосу отлива, лётчик на резиновой лодке был подобран вертолётом. Советские авиатехники при помощи полутысячи китайцев, несмотря на массированные бомбардировки всего района, вытащили самолёт, погрузили на «студебеккеры» и доставили в полк.

Лётчики, конечно, не могли упустить случая посидеть в кабине давнего противника. Самому Пепеляеву понравились просторная кабина американского истребителя и удобный авиагоризонт, прекрасный обзор. Позднее Пепеляев писал, что «МиГ» уступает «Сейбру» в горизонтальной манёвренности, дальности, критической скорости и скольжении. Преимуществами советских истребителей были сильное вооружение, вертикальный манёвр и потолок.

Лётчики, конечно, не могли упустить случая посидеть в кабине давнего противника. Самому Пепеляеву понравились просторная кабина американского истребителя и удобный авиагоризонт, прекрасный обзор. Позднее Пепеляев писал, что «МиГ» уступает «Сейбру» в горизонтальной манёвренности, дальности, критической скорости и скольжении. Преимуществами советских истребителей были сильное вооружение, вертикальный манёвр и потолок.

По прибытии в Москву трофей попал «на препарирование» в НИИ ВВС им. Чкалова. К сожалению, летать на истребителе с помятым носом, повреждённым силовым набором и многочисленными пробоинами было нельзя. Пришлось ограничиться продувками в аэродинамической трубе ЦАГИ.

«Сейбр» был больше и тяжелее МиГ-15бис, при этом его двигатель обладал меньшей тягой. Неудивительно, что F-86 по выводам специалистов ЦАГИ значительно уступал «МиГу» по вертикальной скорости и скороподъёмности на всех высотах, на малых высотах несколько уступая и по максимальной скорости. Благодаря большим тормозным щиткам «Сейбр» в горизонтальном полёте тормозился быстрее «МиГа». Сразу стоит уточнить, что в реальных воздушных боях всё могло сложиться и по-другому.

Из-за строжайшей секретности число допущенных к трофею специалистов было крайне ограничено, поэтому разобраться в назначении некоторых приборов удалось не сразу. Особый интерес вызывал радиодальномер AN/APG-30 с антенной в виде рупора, сопряжённый с оптическим прицелом. Этот прибор быстро давал точную дальность до цели, и полученные данные сразу же вводились в оптический прицел. Два гироскопа в прицельной системе AIC позволяли вырабатывать углы упреждения по азимуту и по вертикали (если гироскоп был один, как на советском АСП-3, то требовалось более длительное сопровождение прицельной маркой цели). Дальность действия дальномера, по испытаниям на Чкаловском аэродроме, доходила до 2500 м и более. Но первые испытания проводились на земле, а вот в воздухе на Ли-2 НИИ-17 получались совсем другие цифры — сначала до 800 м, а потом, после перенастройки, до 4500 м! Причём официальное руководство для F-86F давало… от 137 до 2700 м (450–9000 футов).

Ещё один «Сейбр» удалось захватить 5 мая 1952 года — самолёт ветерана Второй мировой подполковника Уокера «Бада» Махурина был повреждён зенитным огнём и в июле тоже перекочевал в СССР. Лётчик попал в плен. По одной из легенд, именно он просил показать корейского лётчика, который в бою говорил по-русски.

Благодаря испытаниям удалось разработать меры противодействия радарам США. В СССР появились прицел АСП-4Н «Снег» и радиодальномер СРД-3 «Град» — аналоги трофейных. А в небе Кореи даже прошёл испытания советский тепловизор.

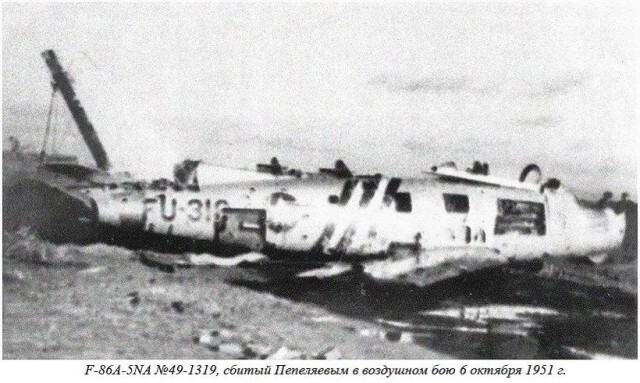

Фото: Победа полковника Евгения Пепеляева (МиГ-15бис ?1315325) над капитаном Джиллом Гарреттом (Ф-86А ?49-1319) 6 октября 1951 года. Гарретт смог посадить свой самолет на фюзеляж на северокорейском побережье; в результате 'Сейбр' был транспортирован в СССР. (Иллюстрация Юрия Тепсуркаева.)

«Сейбр» был больше и тяжелее МиГ-15бис, при этом его двигатель обладал меньшей тягой. Неудивительно, что F-86 по выводам специалистов ЦАГИ значительно уступал «МиГу» по вертикальной скорости и скороподъёмности на всех высотах, на малых высотах несколько уступая и по максимальной скорости. Благодаря большим тормозным щиткам «Сейбр» в горизонтальном полёте тормозился быстрее «МиГа». Сразу стоит уточнить, что в реальных воздушных боях всё могло сложиться и по-другому.

Из-за строжайшей секретности число допущенных к трофею специалистов было крайне ограничено, поэтому разобраться в назначении некоторых приборов удалось не сразу. Особый интерес вызывал радиодальномер AN/APG-30 с антенной в виде рупора, сопряжённый с оптическим прицелом. Этот прибор быстро давал точную дальность до цели, и полученные данные сразу же вводились в оптический прицел. Два гироскопа в прицельной системе AIC позволяли вырабатывать углы упреждения по азимуту и по вертикали (если гироскоп был один, как на советском АСП-3, то требовалось более длительное сопровождение прицельной маркой цели). Дальность действия дальномера, по испытаниям на Чкаловском аэродроме, доходила до 2500 м и более. Но первые испытания проводились на земле, а вот в воздухе на Ли-2 НИИ-17 получались совсем другие цифры — сначала до 800 м, а потом, после перенастройки, до 4500 м! Причём официальное руководство для F-86F давало… от 137 до 2700 м (450–9000 футов).

Ещё один «Сейбр» удалось захватить 5 мая 1952 года — самолёт ветерана Второй мировой подполковника Уокера «Бада» Махурина был повреждён зенитным огнём и в июле тоже перекочевал в СССР. Лётчик попал в плен. По одной из легенд, именно он просил показать корейского лётчика, который в бою говорил по-русски.

Благодаря испытаниям удалось разработать меры противодействия радарам США. В СССР появились прицел АСП-4Н «Снег» и радиодальномер СРД-3 «Град» — аналоги трофейных. А в небе Кореи даже прошёл испытания советский тепловизор.

Фото: Победа полковника Евгения Пепеляева (МиГ-15бис ?1315325) над капитаном Джиллом Гарреттом (Ф-86А ?49-1319) 6 октября 1951 года. Гарретт смог посадить свой самолет на фюзеляж на северокорейском побережье; в результате 'Сейбр' был транспортирован в СССР. (Иллюстрация Юрия Тепсуркаева.)

«МиГ» в чужих руках

Закончилась война. 20 сентября 1953 года лейтенант северокорейских ВВС Ким Сум Но (No Kum-Sok), поднявшись с авиабазы Сунан неподалёку от Пхеньяна, перелетел на самолёте МиГ-15бис на авиабазу Кимпо в Южной Корее. При этом он даже не подозревал о награде в 100 000 долларов, ещё во время боёв обещанной любому лётчику, который сам преподнесёт свой «МиГ» «Свободному миру». Ким Сум Но, согласно его мемуарам, начал воевать с 1951 года, в возрасте 19 лет. Во время полёта к базе США он особенно боялся, что визит «МиГа» сочтут атакой — и даже если ему повезёт приземлиться, лётчика отправят в плен. При посадке он чуть не столкнулся с мирно летящим по расписанию «Сейбром».

Фото:МиГ-15бис в ВВС США, с закрашенными опознавательными знаками. wikimedia.org

Закончилась война. 20 сентября 1953 года лейтенант северокорейских ВВС Ким Сум Но (No Kum-Sok), поднявшись с авиабазы Сунан неподалёку от Пхеньяна, перелетел на самолёте МиГ-15бис на авиабазу Кимпо в Южной Корее. При этом он даже не подозревал о награде в 100 000 долларов, ещё во время боёв обещанной любому лётчику, который сам преподнесёт свой «МиГ» «Свободному миру». Ким Сум Но, согласно его мемуарам, начал воевать с 1951 года, в возрасте 19 лет. Во время полёта к базе США он особенно боялся, что визит «МиГа» сочтут атакой — и даже если ему повезёт приземлиться, лётчика отправят в плен. При посадке он чуть не столкнулся с мирно летящим по расписанию «Сейбром».

Фото:МиГ-15бис в ВВС США, с закрашенными опознавательными знаками. wikimedia.org

Для испытаний буквально свалившейся с неба долгожданной «диковинки» вызвали лучших лётчиков, в т. ч. живую легенду мировой авиации Чака Игера.

Во время Второй мировой Игер испытывал «Аэрокобру», которая ему очень понравилась — в отличие от мнения большинства пилотов США. Следующим самолётом стал Р-47 «Тандерболт», на котором Игер пережил даже взрыв движка. Затем его эскадрилью послали в Англию — бить немцев. 5 марта 1944 года в бою с тремя ФВ-190 21-летний Игер был сбит над Францией. К счастью, местные жители помогли добраться пилоту до партизан-маки. Дальше путь пилота лежал через Пиренеи в нейтральную Испанию, причём Игер ещё и тащил на себе раненого штурмана сбитого В-24. Испанская полиция… немедленно бросила Игера в тюрьму. Однако пилот, переживший куда более тяжёлые испытания, при помощи спаскомплекта вырезал латунную решётку в окне и сбежал. К маю Игер был уже в Англии.

В теории сбитого пилота отправляли домой — попав в плен ещё раз, он мог бы выдать помогших ему прежде подпольщиков. Но не таков был Игер, чтобы сделать за войну всего лишь 8 вылетов. Он дошёл до генерала Эйзенхауэра — и снова начал воевать, на этот раз на «Мустанге». До конца войны Игеру засчитали 11 сбитых немецких самолётов, причём 5 — всего за один вылет.

После войны, 27 октября 1947 года Игер стал первым в мире человеком, преодолевшим звуковой барьер в горизонтальном полёте. Считалось, что МиГ-15 тоже может быть сверхзвуковым, поэтому среди прочих испытателей именно Игеру доверили испытать советский самолёт. Не будем забывать, что лётчикам надо было пилотировать самолёт с незнакомой системой мер. К тому же погода при испытаниях была ненастной. Вторым испытателем стал Том Коллинз. Испытания продлились всего 11 дней.

По сравнению с «Сейбром», «МиГ» в США показал больший потолок и лучшую скороподъёмность. Также трофей лучше ускорялся. А вот оборудование МиГа сильно «ругалось», поскольку требовало постоянного внимания пилота. Также самолёт отличался тягой к неожиданному кабрированию и штопору. Работа Игера была оценена исключительно высоко. Генерал Бойд даже заявил, что «…благодаря Игеру теперь мы знаем больше о «МиГе», чем русские».

Поскольку «МиГи», по оценке ВВС США, могли с высоты около 15 км (потолок — до 16 км) спокойно выбрать время и место для атаки, ударить и тут же уйти вверх, в качестве противоядия им придумали тактику «потока» («jet stream»). 16 истребителей делились на четвёрки, летящие с пятиминутным интервалом и на разной высоте — от 9 до 10 км. Машины шли на большой скорости, поэтому, если одну группу внезапно атакуют, другие могли быстро придти ей на помощь.

Сам Игер отмечал, что пилот с большим опытом «надерёт зад» противнику на любой машине — «Сейбре» или «МиГе». Любопытно, что точно такого же мнения придерживался и Пепеляев.

Много лет спустя два выдающихся лётчика XX века — Евгений Пепеляев и Чак Игер — встретились и подружились.

Фото: Евгений Пепеляев и Чак Игер. Фото из архива семьи Пепеляева. Снято автором

У меня всё...

Во время Второй мировой Игер испытывал «Аэрокобру», которая ему очень понравилась — в отличие от мнения большинства пилотов США. Следующим самолётом стал Р-47 «Тандерболт», на котором Игер пережил даже взрыв движка. Затем его эскадрилью послали в Англию — бить немцев. 5 марта 1944 года в бою с тремя ФВ-190 21-летний Игер был сбит над Францией. К счастью, местные жители помогли добраться пилоту до партизан-маки. Дальше путь пилота лежал через Пиренеи в нейтральную Испанию, причём Игер ещё и тащил на себе раненого штурмана сбитого В-24. Испанская полиция… немедленно бросила Игера в тюрьму. Однако пилот, переживший куда более тяжёлые испытания, при помощи спаскомплекта вырезал латунную решётку в окне и сбежал. К маю Игер был уже в Англии.

В теории сбитого пилота отправляли домой — попав в плен ещё раз, он мог бы выдать помогших ему прежде подпольщиков. Но не таков был Игер, чтобы сделать за войну всего лишь 8 вылетов. Он дошёл до генерала Эйзенхауэра — и снова начал воевать, на этот раз на «Мустанге». До конца войны Игеру засчитали 11 сбитых немецких самолётов, причём 5 — всего за один вылет.

После войны, 27 октября 1947 года Игер стал первым в мире человеком, преодолевшим звуковой барьер в горизонтальном полёте. Считалось, что МиГ-15 тоже может быть сверхзвуковым, поэтому среди прочих испытателей именно Игеру доверили испытать советский самолёт. Не будем забывать, что лётчикам надо было пилотировать самолёт с незнакомой системой мер. К тому же погода при испытаниях была ненастной. Вторым испытателем стал Том Коллинз. Испытания продлились всего 11 дней.

По сравнению с «Сейбром», «МиГ» в США показал больший потолок и лучшую скороподъёмность. Также трофей лучше ускорялся. А вот оборудование МиГа сильно «ругалось», поскольку требовало постоянного внимания пилота. Также самолёт отличался тягой к неожиданному кабрированию и штопору. Работа Игера была оценена исключительно высоко. Генерал Бойд даже заявил, что «…благодаря Игеру теперь мы знаем больше о «МиГе», чем русские».

Поскольку «МиГи», по оценке ВВС США, могли с высоты около 15 км (потолок — до 16 км) спокойно выбрать время и место для атаки, ударить и тут же уйти вверх, в качестве противоядия им придумали тактику «потока» («jet stream»). 16 истребителей делились на четвёрки, летящие с пятиминутным интервалом и на разной высоте — от 9 до 10 км. Машины шли на большой скорости, поэтому, если одну группу внезапно атакуют, другие могли быстро придти ей на помощь.

Сам Игер отмечал, что пилот с большим опытом «надерёт зад» противнику на любой машине — «Сейбре» или «МиГе». Любопытно, что точно такого же мнения придерживался и Пепеляев.

Много лет спустя два выдающихся лётчика XX века — Евгений Пепеляев и Чак Игер — встретились и подружились.

Фото: Евгений Пепеляев и Чак Игер. Фото из архива семьи Пепеляева. Снято автором

У меня всё...

Источник:

Еще крутые истории!

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца

реклама

И что будет с Южной, если ее загнать под такие же дикие санкции как Северную?

БОЛЬШОЕ СПАСИБО

не ругайте сильно это мой первый клип

«Миги» против «Сейбров». Советую к прочтению.

Но это не хорошо и не плохо, просто у этих аппаратов, несмотря на внешнюю похожесть, было разное назначение.

2) Радиодальномер, он же прицел, вещь хорошая, но не панацея. Тем более что сложна в настройке и эксплуатации. Еще во время второй мировой опытные американские пилоты его выключали, стреляли по неподвижной марке. В общем на тот момент принципиального преимущества он не давал. Хотя развитие технологий сделало свое дело, сейчас это основа прицельной стрельбы.

3) Кстати, сей радиодальномер оказался прекрасным сигнализатором о том, что МиГ под атакой, для пилота МиГа. Как только захватили Сейбр, узнали частоту его работы - тут же на МиГах появился прибор, который при облучении сигналом радиодальномера Сейбра писком в наушниках предупреждал пилота :)

4) Вооружение МиГа бесспорно и безоговорочно на голову выше Сейбра. 12,7 мм пулеметы были явно неэффективны уже в конце второй мировой, и все ведущие страны перешли на пушки калибром 20мм и выше, отказавшись от 12,7мм пулеметов из-за их неэффективности. Кроме американцев, которые вынуждены были переходить на пушки уже после Кореи. Пепеляев, в частности, говорил что для МиГа они были "чем-то вроде гороха". Была масса случаев когда МиГи привозили по нескольку десятков пробоин 12,7 мм и спокойно садились. Тогда как для Сейбра 4-5 попаданий 23-мм снарядов означали конец с очень высокой вероятностью. Про37-мм даже не вспоминаю.

Вы просто не совсем понимаете принципиальную разницу между 12,7мм пулей и 23-мм снарядом. Пуля наносит повреждения только за счет кинетической энергии, делает дырочку. В 23-мм снаряде взрывчатка, каждый снаряд - как взрыв гранаты.

5) Исходя из огромной разницы в поражающей способности оценивайте и боезапас. чтобы уничтожить Сейбр МиГу достаточно было 4-5 23 мм снарядов, которые за счет осколочно-фугасного воздействия ломают силовой каркас, оборудование, бензои масло системы, приводы. Если попадает 37мм кувалда - Сейбр просто разваливается, как и любой другой одномоторный истребитель. Чтобы Сейбру сбить МиГ - попасть в него несколькими десятками пуль и при этом надеяться, что хотя бы несколько из них попадет куда-нибудь в нужное место.

6) Ну и скорострельность оценивайте не забывая об эффекте. Пушки НС-23 имеют скорострельность в 650 выстрелов в минуту, 2 пушки - 1300 выстрелов в минуту. На МиГ-15бис, активно использовавшихся в Корее, стоят уже НР23 со скорострельностью 950 выстрелов в минуту, или 1900 выстрелов в минуту у двух пушек. В секунду вылетает 32 снаряда калибром 23-мм, при том что для уничтожения Сейбра достаточно 5 попаданий. Вроде как скорострельность более чем достаточная. И это мы считали без 37-мм кувалды, которая добавляла еще 400 выстрелов в минуту, или 6,5 в секунду, при этом одного 37мм снаряда по уши хватало чтобы отправить Сейбр в страну вечной охоты :)

"В состоявшемся 16 сентября 1952 г. воздушном бою МиГ-15бис №2915328 П.И. Каратаева получил 119 входных пробоин: 13 приходилось на носовую часть фюзеляжа, 44 – на хвостовую часть, 38 – на крыло и 24 – на двигатель. При этом была перебита пироголовка катапультного кресла, пробиты восьмая и девятая камеры сгорания, отбиты 16 лопаток газовой турбины, обгорели лопатки соплового аппарата, взорвался задний топливный бак и отгорел левый тормозной щиток. Кроме того, восемь пробоин получил основной топливный бак, был пробит гидробачок и повреждена гидросистема. Несмотря на всё это, лётчик благополучно дотянул до аэродрома Дагушань и произвёл нормальную посадку. Самолёт был эвакуирован на аэродром Мукден-Западный, где специалисты ПАРМ-4 восстановили его за 16 дней. "

"15 декабря 1952 г. майор П.И. Каратаев после возвращения с боевого задания на МиГ-15бис №2915354 «привёз» 75 входных пробоин. На этот раз были заклинены элероны, сгорел топливный бак №2, а двигатель имел семь пробоин. С этими повреждениями лётчик благополучно привёл машину на аэродром Мукден-Западный, а специалистам ПАРМ-4 потребовалось всего восемь дней для ввода самолёта в строй."

2) На 12,7мм патроне такая пуля оказалась намного менее эффективной вес взрывчатки всего 2 грамма не давал эффекта. А вот в 14,5 мм пуле 4,2 грамма взрывчатки, это близко к 20-мм снаряду ШВАК.

Собственно, именно по этой причине в СССР 12,7мм пули хоть и существовали, но получили распространения. Так же как в США.

3) Результат указан. МиГи спокойно садились с десятками 12,7мм попаданий. Тогда как Сейбр получив 4-5 попадания 23-м пушки, практически гарантированнно уничтожался.

4) По стрельбе - скорость сближения самолета с целью несколько сотен километров в час, расстояние с которого открывается огонь - порядка 500-600 метров, а на дистанции в 200 метров максимум уже надо отворачивать чтобы не врезаться. В идеальном случае 400 метров, это расстояние при скорости сближения хотя бы 360 км в час (а реально часто гораздо больше для реактивных истребителей) истребитель пролетает за 4 секунды. О каком еще "корректировании прицела" тут еще можно рассуждать? Попадать в цель надо первым выстрелом, ни о какой коррекции стрельбы и речь быть не может. Не попал сразу - промазал и второго шанса может не быть. Огонь ведется секунду, доли секунды. Если говорить о стрельбе на проходах, пересекающихся курсах - еще хуже, времени очень мало, цель проскакивает перед прицелом - тут 12,7 мм пулеметы вообще обычно не в состоянии нанести серьезный ущерб, несколько попаданий 23-мм снарядов в разы опаснее. Уж не вспоминаю, опять же, про 37-мм кувалду, если это прилетело - аминь, вечная память.

Собственно, именно поэтому уже в конце второй мировой советские пилоты, бывало, не грузили полный боекомплект к пушкам еще на поршневых Ла-7, объясняя это тем что лишний груз возить смысла нет, и если ты попадешь - тебе и 80 патронов хватит, а если мажешь - и 200 мало.

Да, кстати. Картинку вашу сравните с РЕАЛЬНЫМИ попаданиями 20-мм снаряда. Я тут прикрепляю, чтобы вы их посмотрели, как это на самом деле выглядит. Повторяю - это НАСТОЯЩИЕ попадания 20-мм ОФ снарядов, а не 14 мм, по РЕАЛЬНЫМ целям. Сравните с вашей рекламной картинкой.

При скорострельности 950 выстрелов в минуту - 5 секунд

В букваре к 20-мм пушке ШВАК издания 1943 года сказано, что ОФ снаряды к тому моменту с производства были сняты, а у осколочно-зажигательных разрывной заряд менее 3 г, не считая собственно взрывателя

Статистика той же корейской войны вполне известна. Она, конечно, брехлива с обеих сторон - но выводы сделать можно. Для истребителя поле из 12.7 гораздо опаснее 23мм снарядов - просто потому, что попадания снарядов бывают гораздо реже. Тем более, что МиГ-15 был известен как "не слишком стабильная платформа". Технология производства крыльев, заимствованная от фокке-вульфов, была очень хороша... для своего времени. Уже на Ла-15 и МиГ-15 точность изготовления получалась недостаточной, да и жёсткости не хватало. Результат - "валёжка" и вибрации/тряска в полёте. Да и отдача от пушек раскачивала самолёт.

К тому же, баллистика у 12.7 при 900м/сек начальной скорости пуль была получше, чем у довольно малоскоростных (700м/сек для НС-23) снарядов 23мм. С учётом большого количества стволов и, скажем так, не меньшей скорострельности - вооружение Сейбра для истребителя было опаснее, чем вооружение МиГа.

Ну не для того МиГ сделан был, что ж тут непонятного?

А уж то, что "во время Второй мировой" радиоприцел не помогал - распространять на Сейбры при тогдашней (высокой) скорости развития этой технологии - уж вовсе сова на глобус.

В целом МиГи били Сейбров - но не потому, что пушки для этого подходили лучше.

И таки для справки - первое фото, как вы можете видеть, результат попадания по Спитфайру, по которому стреляли явно не ШВАКами. МГ-151/20, примерно 8 граммов ВВ. Как видите от попаданий ШВАК по крылу мессера практически не отличается, что явно говорит о том что перед вами результат обстрела крыла Ме-109 20-мм ОФ снарядами ШВАК с 6,75 грамма ВВ.

Ну и на сладкое - в 23-мм снарядах НС-23 и НР-23 по 15 граммов взрывчатки.

Мне выкинуть этот букварь, или предъявите свой источник?

_yadi.sk/d/jjb-eFquwaetT

А букварь да, с глюками. Выбрасывать не надо, но опечатки и мелкие ошибочки в нем уже в фольклор вошли.

И потери МиГов абсолютно точны, рассекречена первичная документация и журналы боевых действий, учтена каждая потеря.

2) 12,7 мм пулемет для истребителя намного менее опасен, чем 20-мм пушка. Это давно изхвестный факт, именно пожтому все ведущие авиационные страны уже к концу второй мировой отказались от пулеметов и перешли на пушки. Тоормозили только американцы.

3) С валежкой и вибрациями столкнулись все истребители того времени, Сейбр, кстати, не исключение. Равно как с недостаточной жесткостью крыла - и опять же Сейбр тут имел те же проблемы. и это не имеет никакого отношения к вооружению, кстати.

4) По баллистике вопрос спорный, снаряд тяжелей, медленней теряет скорость. и в любом случае 12,7мм пуля намного менее опасна для истребителя, просто потому что повреждения наносит слишком слабые.

5) Радиоприцел и на Сейбрах был не слишком совершенным, им можно было эффективно пользоваться только если цель маневрирует плавно и стабильно, чего в бою обычно не наблюдалось.

6) МиГи были несколько сильней Сейбров, в том числе и за счет пушек. Вооружение у Сейбров было неважное.

Вы привели статистику с одной стороны :-D

>2) 12,7 мм пулемет для истребителя намного менее опасен, чем 20-мм пушка.

Попавшая пуля - опаснее не-попавшего снаряда. А добиться попаданий кучей пулемётов, мягко говоря, легче.

>3) С валежкой и вибрациями столкнулись все истребители того времени,

У наших это было выражено значительно сильнее. Не путайте околозвуковую тряску с валёжкой от дефектов изготовления.

>4) По баллистике вопрос спорный

поучите матчасть... дальность открытия огня очень даже интересовала все стороны - и именно потому так долго "они" держались за браунинги. Пушка при обеспечении равной баллистики давала слишком большую отдачу (не ВЯ-23 же ставили на МиГи)

>5) Радиоприцел и на Сейбрах

плавненько делаем вид, что не помним, что писали?

>6) МиГи были несколько сильней Сейбров, в том числе и за счет пушек.

против бомбёров - да.

2) Попасть проще и сбить проще - совершенно разные вещи. Вместо 12,7 мм пулеметов можно было поставить 20 калибра 7,62 - попасть было бы еще проще? :)

Вот только вероятность попадания зависит не от количества стволов, а в первую очередь от точности прицеливания. Если прицелился правильно - 1300 и тем более 1900 выстрелов в минуту более чем достаточно чтобы попадать в цель, когда эти выстрелы - 23-мм снаряды. Заметьте, это я еще 37-мм не учитывал.

3) Извините, пилоту разницы никакой. И причина валежки совсем не дефекты изготовления.

4) Матчасть давно и хорошо известна. Равно как и то, что американцы традиционно открывают огонь с большой дистанции рассчитывая на авось. Этот авось себя кое-как оправдывал против легкозагорающихся японцев во второй мировой, но уже против немцев не срабатывал совершенно. Почитайте Джонсона - когда они увидели с каких дистанций стреляют американцы и как засчитывают себе победы - договорились американские заявки делить на 3, чтобы они были хоть примерно сопоставимы с английскими и можно было как-то примерно представлять потери противника.

Такие вот традиции сложились у американцев в стрельбе. Даже сейчас весь мир на истребители ставит пушки 27-30мм, и только американцы держатся за свой древний 20-мм Вулкан с дохленькими снарядами. Хотя вроде как на Ф35 наконец совершили усилие и перешли на 25-мм :)

В общем баллистика тут вообще ни при чем.

5) Плавненько напоминаем, что и тогда, и сейчас говорили о слабой эффективности радиоприцела на Сейбрах. И что сии проблемы имелись еще на Мустангах во время ВМВ, на Сейбре добавилась автоматическая поправка на дальность цели - что было удобно - но недочеты радиоприцела так и остались

6) Против любых целей, в том числе и против истребителей, во многом из-за на голову более эффективного вооружения, что подтвержается простым фактом - ВСЕ кроме американцев от 12,7 мм пулеметов отказались уже к концу ВМВ. Но против бомберов особенно.

Вы намеренно пишете глупости, лишь бы ЧСВ поддержать?

Выбор калибра зависит от двух факторов: обеспечения попаданий и их действенности. По действенности калибр кореллирует с массой цели. 7.62 не удовлетворяет требованиям по обоим пунктам. И баллистика хуже всех, и действенность по машинам массой 3 и более тонн уже недостаточна.

И потому же бомбардировщики во Вторую Мировую и дольше вполне жили с калибром 12.7, обеспечить попадания легче, а действенность по цели достаточна для тогдашних истребителей. И для размера МиГ-15/Сейбр она была тоже ещё достаточна, вот дальше - уже нет, самолёты всё время тяжелели (а это прочность конструкции, и т.д.).

В отличие от ВСЕХ, у кого главными целями были бомбардировщики, у американцев главным и практически единственным типом цели был истребитель, именно этим и определялся их тип вооружения. Когда истребители потяжелели - перешли-таки на пушки.

А МиГи били Сейбров потому, что были не хуже _и_ потому, что наши подключали пилотов с опытом реальных боёв - в нужном количестве. А американцы - нет, у них практически и не было пилотов, имеющих навыки боёв того типа, что были в Корее. И тактических наработок не было нужных. В общем, они просто хуже воевали в целом.

Так вот 12,7 мм в 44 году оказались такими же недостаточными для эффективного поражения целей, как 7,62 в 41 году. Поэтому от них все и отказались - кроме американцев.

На бомберах к концу второй мировой ставили 20-мм пушки. Даже на Ил-2 кормовой пулемет заменили на Б-20.

И тем более 12,7мм пулеметы были недостаточны для поражения реактивных истребителей, прибавивших в массе, бронировании и просто размерах по сравнению с истребителями второй мировой.

А американцы от развития вооружения тупо отстали. И причина очевидна их целями были очень плохо защищенные и бронированные японские самолеты, которые в подавляющем большинстве не выдерживали нескольких попаданий 12,7 мм - против них американская тактика с поливанием длинными очередями издалека на проходах действовала. А истребители, против которых 12,7мм пулеметы были бы неэффективны в значимых количествах Япония построить не смогла, не успела - они были, но в мизерных количествах. Второй вариант боев - высотные бои при сопровождении бомберов, где маневр затруднен из-за большой высоты, самолеты маневрируют плавно, и есть возможность долго пилить издалека цель 12,7 мм пулеметами.

А вот фронте у англичан, например, были те же самые цели что у американцев - но вот Спитфайры использовались не для прикрытия бомберов на 10 000 метров, а для ведения маневренных боев, а тут англичане давно поняли, что когда противник в прицеле доли сеекунды 12,7мм пулеметов мало, их эффективность недостаточна. И как только надежность 20-мм испан была доведена до нужного состояния - от 12,7 мм браунингов они сразу же отказались. На тяжелых истребителях - быстро, на Спитфайрах последним массовым спитом с 12,7мм пулеметами был 14-й, дальше - только пушки.

12,7 мм были просто недостаточными для быстрого поражения истребителя противника в маневренном бою - даже по меркам ВМВ. Именно с этим столкнулись американцы в Корее, где основным видом боя стал активный маневренный бой.

Ну а по пилотам вы совершенно неправы. Почитайте - наоборот, наши регулярно проводили ротацию пилотов, используя пилотов без боевого опыта, что приводило к росту потерь.

И не из-за надёжности, а именно из-за другой баллистики. Когда стал выбор - выбрали пулемёты, а пушки - убрали.

Не было пушек и на послевоенном В-50, только 13 пулеметов калибра 12,7 мм.

Поздравляю соврамши.

И по пилотам у меня - верно. Рядовые пилоты бывали без опыта, потому что пилоты с опытом войны уже ходили в комэсках и выше. Было, кому учить и правильно организовать бой. А у них всё в целом было хуже, и по пилотам, и по тактике, построениям и т.п.

Английские машины при сохранении названия "истребитель" к концу войны все переводились по факту - в ИБ, отсюда и пушки.

Короче говоря, нет смысла с Вами продолжать. Продолжайте пропаганду, меня больше интересуют технические моменты.

2) Да нет, не верно у вас по пилотам. Именно у СССР проходила ротация пилотов, а не у США. И у американцев, кстати, тоже было полно пилотов с опытом боев во второй мировой.

3) Английские машины истребителями были и оставались. Даже если не брать Темпесты - спитфайры были и оставались именно истребителями, и от пушек отказались.

Немецкие истребители, все - полностью отказались от пушечного вооружения. На Ме-109К пулеметы остались только из-за дефицита пушек, на ФВ-190 начиная с Д10 и более поздних пулеметов не было вообще.

На японских истребителях вооружение к концу войны от 4 до 8 20-мм пушек

На советских истребителях - 3 пушки на Яках, 3-4 на Лавочкиных, пулеметные Яки сняты с производства уже в начале 45 года.

И только у американцев вооружение пулеметное, и причина выше указана. Эта же ошибка сохранилась у американцев и в Корее, и только там они судорожно начали пытаться ставить 20-мм пушки на Сейбры. Получилось не очень, пушки не могли стрелять одновременно, глох двигатель. Так и промучались с пулеметами.

И это исключительно технически моменты. В отличии от глупого пропагандистского штампа, который сидит у вас в голове - мол, все были дураки, и только американцы умные, ставили пулеметы, ага. Во имя этого идиотского штампа и придумывают всю эту кучу глупостей о вооружении Сейбров, а оно было просто слабым.

Но этот факт, технический факт, входит в противоречие с вбитым в вашу голову глупым пропагандистским штампом о величии американской техники. Ну не укладывается у вас в голове что американцы могут технически оказаться слабее оппонентов. Вот и начинаются фантазии о крутизне браунингов 12,7 и россказни про то, что Сейбров драли в Корее не потому что МиГ-15 просто сильнее, а потому что пилоты у СССР были с опытом, а у американцев якобы нет. А это просто неправда.

Беда догматика в том, что когда факты вступают в противоречие с вашей святой верой - вы отмахиваетесь от фактов.

От пулемётов ушли именно вследствие увеличения самолётов.

Я вам полчаса расписывал, что американские пулеметы были эффективны против слабо защищенных японцев и более или менее эффективны в скоростных и маломаневренных гонках вокруг колонн Б17, летящих в Германию, и это создало у американцев ошибочное ощущение их общей эффективности.

Вы с вашими штампами в голове просто не в состоянии оценивать реальность. Ну какое увеличение самолетов? МиГ-15, длинна 10 метров, размах крыла 10 метров.

Зеро - длинна 9 метров, размах крыла 12 метров.

Размеры одинаковые, плюс минус, но против вспыхивающего от нескольких попаданий Зеро, практически целиком состоящего из непротектированного бензобака, 12,7 мм пулеметы эффективны, против МиГа с бронированием, протекривраныными баками, - нет. Можете представить Зеро, который перенесет сотню 12,7-мм попаданий? Ну и при чем тут размер самолетов?

У вас в голове пропагандистские штампы, напрочь отсекающие любую возможность самостоятельного мышления.

Таки для справки. В СССР не ставили вооружение на истребители просто так, анализировали и делали выводы. Сразу после ВМВ проводились широкомасштабные испытания различных типов оружия, от 12,7 мм пулеметов до крупнокалиберных пушек, с целью определить наиболее эффективное вооружение истребителей при работе по всем видам целей. Использовали 12,7-мм пулеметы разных типов, множество разных пушек калибром 20, 23, 30, 37 45 мм практически всех известных производителей из разных стран мира.

Мишенями служили несколько десятков разных образцов самолетов, от одномоторных истребителей - Як, Ла, Р39, МиГ-9, Як-15, до стратегических бомберов Б-17.

Вывод - наиболее универсальным и эффективным вооружением истребителя являются 3-4 пушки калибра 20-23 мм. Точка.

Повторяю - именно универсальное вооружение, эффективно действующее и по истребителям тоже.

При этом особо выделялось, что против тяжелых бомберов наиболее эффективны крупнокалиберные пушки калибром от 30-мм.

Повторяю еще раз, по результатам испытаний 20-23 мм пушки признаны самые эффективным оружием против всех целей, кроме тяжелых бомберов. 12,7 мм оказались однозначно неэффективными даже с учетом более высокой скорострельности.

Так, для уничтожения истребителя Ла-7 12,7-мм пуль требовалось в 12,5 (двенадцать с половиной) раз больше, чем 23-мм снарядов. И это при том, что использовался обычный 23-мм ОЗТ снаряд, а вот для 12,7мм пулемета использовалась самая мощная пуля МДЗ, а не обычный зажигательный патрон.

То есть даже по истребителям второй мировой эффективность 12,7 мм пулеметов была очень низкой. На у по бомберам, естественно, еще хуже. Для Б-17 вообще не смогли определить сколько в него надо влепить 12,7-мм пуль чтобы он упал - Прекратили стрельбу когда стало ясно что БК уже влепили, а толку ноль.

А самым эффективным вооружением против истребителей оказались именно 20-23мм пушки, при скорострельности близкой к 12,7мм пулеметам имевшие в разы более тяжелый снаряд, еще и со взрывчаткой.

Посчитайте отя бы так. При скорострельности 850 выстрелов в минуту одна пушка НР-23 отправляет в цель 850 снарядов весом в 200 граммов.

Пулемет Браунинг М2 выпускает те же 850 пуль, но весом в 42 грамма. То есть по весу залпа одна 23-мм пушка равна четырем Браунингам М2 или почти трем браунингам М3, имевшим более высокую скорострельность.

2 23-мм пушки = 6 Браунингам М3 - это если считать голую массу залпа. И это не вспоминая о 37-мм НС-37. И о том что для того чтобы нанести такие же повреждения как 1 снаряд кадлибра 23-мм нужно минимум 12,5 пуль 12,7 мм.

А если посчитать вес взрывчатки, который отправляется в цель - преимущество 23-мм пушек становится подавляющим. 15 граммов взрывчатки в каждом 23-мм снаряде против 2,5 граммов даже не взрывчатки, а зажигательного состава в пуле - ну вы понимаете. Сравнивать бессмысленно.

В общем именно поэтому вооружение МиГа было комбинированным. 2 23-мм пушки как основное оружие против истребителей и 37-мм НС-37 позволявшая эффективно бороться с бомберами.

Для способности конструкции переносить повреждения увеличение размера - во вред, а вот массы - на пользу. И именно рост массы, а не размеров самолёта приводил к необходимости перехода к пушкам. И именно то, что МиГ был по массе близок к истребителям конца Войны, говорило о том, что против него 12.7 достаточно эффективна. Тем более, что по бронепробиваемости пуля 12.7 сильнее снаряда 20мм и почти равна малоскоростному снаряду 23мм, и не надо приводить значения, полученные на ВЯ-23, в пример.

То, что Вы пишете - показывает только полное непонимание сути. Мне надоело, adieu.

Вы в ответ выдаете бредовые, ничем не подтвержденные заявления, выдавая штампы у вас в голове за истину.

Пропагандистская чушь в вашей голове неистребима.