4273

16

Некоторые из самых бесценных артефактов были потеряны во время войны, погребены, а затем забыты, некоторые — просто пропали по неизвестным причинам. Многие пропали так давно, что из сокровищ превратились в легендарные слухи. Некоторые попали на чёрный рынок. Некоторые — оказались в частных коллекциях. Ну, а некоторые, как полагают, были полностью уничтожены.

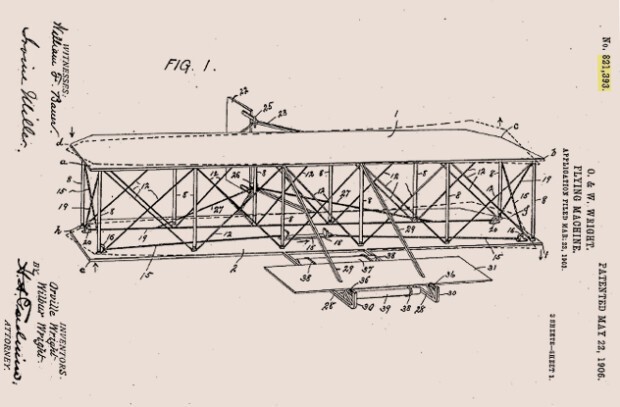

Патент братьев Райт

В Национальных архивах США хранятся только самые редкие и ценные документы. В важнейших антропологических хранилищах безопасность на высоте, но даже усиленные меры безопасности не смогли помешать ворам выкрасть некоторые бесценные документы.

Патентные бумаги, в которых братья Уилбур и Орвилл Райт детально описали концепцию летательного аппарата, были украдены, причём никто этого даже не заметил. До 2003-го года в архиве даже не подозревали, что чего-то не хватает, а вора до сих пор так и не нашли.

Кражи из Национальных архивов стали настолько распространённым явлением, что в конце концов была создана специальная группа, главной задачей которой было установить количество украденных документов.

Патентные бумаги, в которых братья Уилбур и Орвилл Райт детально описали концепцию летательного аппарата, были украдены, причём никто этого даже не заметил. До 2003-го года в архиве даже не подозревали, что чего-то не хватает, а вора до сих пор так и не нашли.

Кражи из Национальных архивов стали настолько распространённым явлением, что в конце концов была создана специальная группа, главной задачей которой было установить количество украденных документов.

×

Танто "Кунимицу"

Кража национального достояния — это проблема не только США. По данным японского управления по делам культуры, 109 важнейших артефактов, помеченных как национальное достояние, пропали без вести. Большинство из них находилось в частных коллекциях, и поэтому практически невозможно установить их нынешнее местонахождение.

Среди утраченного было 52 меча, 17 скульптур и 10 картин. В докладе управления говорится, что они были либо украдены, либо их владельцы куда-то переехали, либо никто не следил за этими предметами после смерти их владельцев.

Среди пропавших предметов числится и танто 13-го века, что носит название «Кунимицу». Владелец этого оружия умер, но никто не уведомил управление об этом, и в результате предмет был утерян. К настоящему моменту в управлении планируют регулярно посещать оставшихся в живых владельцев артефактов, и таким образом следить за их местоположением.

Среди утраченного было 52 меча, 17 скульптур и 10 картин. В докладе управления говорится, что они были либо украдены, либо их владельцы куда-то переехали, либо никто не следил за этими предметами после смерти их владельцев.

Среди пропавших предметов числится и танто 13-го века, что носит название «Кунимицу». Владелец этого оружия умер, но никто не уведомил управление об этом, и в результате предмет был утерян. К настоящему моменту в управлении планируют регулярно посещать оставшихся в живых владельцев артефактов, и таким образом следить за их местоположением.

Город Пайтити

Множество легенд связанно с потерянным городом Пайтити. Говорят, что это место, в котором инки отчаянно пытались спрятать свои сокровища от европейских мародёров. Из-за своего расположения и из-за своей относительной безвестности, город постепенно стал синонимом Эльдорадо.

Два мифических места в конце концов превратились в одно. И в этом месте удачливый исследователь может найти несметные богатства.

Многие исследователи искали город в джунглях Перу. В этом регионе они нашли много поселений, но ни одно из них даже отдалённо не было похоже на затерянный город.

Два мифических места в конце концов превратились в одно. И в этом месте удачливый исследователь может найти несметные богатства.

Многие исследователи искали город в джунглях Перу. В этом регионе они нашли много поселений, но ни одно из них даже отдалённо не было похоже на затерянный город.

Ожерелье Патиала

Ожерелье Патиала — это предмет редкой красоты, который был создан домом Картье в 1928-м году. Это был подарок махарадже сэру Бхупиндеру Сингху, и состоял он из пяти рядов платиновых цепочек, украшенных 2930 бриллиантами. Также ожерелье было инкрустировано бирманскими рубинами, а центральное место в нём занимал седьмой по величине в мире бриллиант, знаменитый-Де Бирс Даймонд. Это жёлтый бриллиант весом в 234,6 карата, размером примерно с мячик для гольфа.

Ожерелье исчезло в 1948-м году. Известно, что последний человек, носивший его, был сын махарджи Ядавиндра Сингх. 50 лет спустя представители дома Картье в Лондоне восстановили утраченное ожерелье, однако в нём не хватает самых впечатляющих драгоценностей. При восстановлении использовались менее драгоценные камни и цирконий. Считается, что камни с оригинального ожерелья были сняты и распроданы по отдельности, их стоимость сегодня — от 20 до 30 млн долларов.

Ожерелье исчезло в 1948-м году. Известно, что последний человек, носивший его, был сын махарджи Ядавиндра Сингх. 50 лет спустя представители дома Картье в Лондоне восстановили утраченное ожерелье, однако в нём не хватает самых впечатляющих драгоценностей. При восстановлении использовались менее драгоценные камни и цирконий. Считается, что камни с оригинального ожерелья были сняты и распроданы по отдельности, их стоимость сегодня — от 20 до 30 млн долларов.

Корабль из красного дерева

Когда корабль тонет на огромном расстоянии от побережья, а у исследователей практически нет способов достичь дна в этом месте, то на поиски такого судна могут уйти десятилетия, и далеко не факт, что его когда-нибудь найдут.

Однако корабль из красного дерева — это совсем другая история. Это не в километрах от берега, это не на дне океана, и это даже не набор сомнительных координат, требующих тщательной проверки.

Это, вообще-то, в гавани, под песчаными дюнами, на юго-западе Виктории в Австралии. Легендарный корабль действительно был изготовлен из дерева тёмного цвета, предположительно, красного (хотя это может быть и совершенно иной материал). Говорят, он исчез в ходе одной секретной португальской миссии по исследованию Австралии в 1522-м году. Место крушения якобы было обнаружено почти через 350 лет, в 1847-м году, а потом след корабля бесследно теряется.

Все эти детали основаны на рассказах китобоев и местных жителей, живших более 150 лет назад. Никто не может убедительно доказать существование этого корабля, но в то же время никто не может и опровергнуть это.

Однако корабль из красного дерева — это совсем другая история. Это не в километрах от берега, это не на дне океана, и это даже не набор сомнительных координат, требующих тщательной проверки.

Это, вообще-то, в гавани, под песчаными дюнами, на юго-западе Виктории в Австралии. Легендарный корабль действительно был изготовлен из дерева тёмного цвета, предположительно, красного (хотя это может быть и совершенно иной материал). Говорят, он исчез в ходе одной секретной португальской миссии по исследованию Австралии в 1522-м году. Место крушения якобы было обнаружено почти через 350 лет, в 1847-м году, а потом след корабля бесследно теряется.

Все эти детали основаны на рассказах китобоев и местных жителей, живших более 150 лет назад. Никто не может убедительно доказать существование этого корабля, но в то же время никто не может и опровергнуть это.

Парламентский жезл Виктории

Парламентский жезл Виктории (Австралия) был символом государственной власти. 9 октября 1891-го года он пропал. Тем днём инженера, которого звали Томас Джеффри, заметили бегущим по коридору здания парламента. В руках у него был пакет, размеры которого примерно соответствовали размерам жезла. В его доме полиция обнаружила инструменты, которыми в ходе грабежа вполне могла быть вскрыта витрина, где хранился жезл. И всё-таки Томасу удалось избежать тюрьмы из-за недостатка доказательств.

Некоторые в шутку утверждали, что жезл взяли сами члены парламента, после чего забыли его в одном из ближайших борделей. Следствие так и не смогло установить, куда пропал жезл, однако точно установило, что ни в каком борделе жезла не было.

Стоимость жезла самого по себе не очень велика. Но за его возвращение объявлена награда в 50000 долларов. Так что охотники за сокровищами, желающие осчастливить парламент и заработать денег, могут начинать поиски в пригороде Мельбурна.

Некоторые в шутку утверждали, что жезл взяли сами члены парламента, после чего забыли его в одном из ближайших борделей. Следствие так и не смогло установить, куда пропал жезл, однако точно установило, что ни в каком борделе жезла не было.

Стоимость жезла самого по себе не очень велика. Но за его возвращение объявлена награда в 50000 долларов. Так что охотники за сокровищами, желающие осчастливить парламент и заработать денег, могут начинать поиски в пригороде Мельбурна.

Драгоценности английской короны

Драгоценности английской короны — это, по мнению многих, наиболее впечатляющий набор драгоценных камней из когда-либо существовавших. Драгоценности используются во время церемонии коронации, а в остальное время хранятся в лондонском Тауэре, под усиленной охраной. Охрана эта состоит из специально обученных солдат, которых называют Йоменский караул. Эти гвардейцы сами по себе являются очень популярной достопримечательностью лондонского Тауэра. Что касается охраняемых ими драгоценностей, то набор состоит из короны, скипетра и ещё нескольких королевских украшений.

В ходе истории эти драгоценности несколько раз подменяли, крали и даже теряли. В одном из таких происшествий участвовал непосредственно король Иоанн, который в 1216-м году попытался пересечь залив Уош в Линкольншире. Он неверно рассчитал время прилива, и в итоге потерял багаж, который просто смыло в море. Что было в багаже? Драгоценности английской короны. Король заболел дизентерией и умер через несколько дней после этого происшествия.

Залив исключительно опасен из-за очень быстрых приливов и мутной воды, однако охотники за сокровищами ежегодно стекаются на Уош в надежде поймать добычу всей своей жизни.

В ходе истории эти драгоценности несколько раз подменяли, крали и даже теряли. В одном из таких происшествий участвовал непосредственно король Иоанн, который в 1216-м году попытался пересечь залив Уош в Линкольншире. Он неверно рассчитал время прилива, и в итоге потерял багаж, который просто смыло в море. Что было в багаже? Драгоценности английской короны. Король заболел дизентерией и умер через несколько дней после этого происшествия.

Залив исключительно опасен из-за очень быстрых приливов и мутной воды, однако охотники за сокровищами ежегодно стекаются на Уош в надежде поймать добычу всей своей жизни.

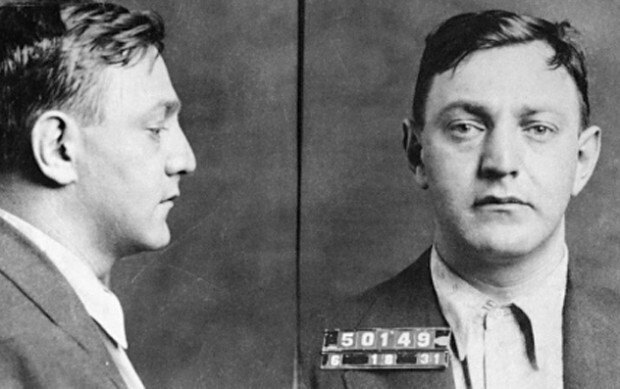

Тайник "Голландца"

Нью-Йоркский гангстер Артур "Голландец" Флигенхаймер украл своё прозвище, как впрочем и всё остальное, что не было прибито гвоздями к полу. В результате возникла империя, дающая 20 млн долларов в год. Для того, чтобы уклониться от уплаты налогов, "Голландец" сделал то, чего не додумался сделать Аль-Капоне: он просто упаковал всё свое состояние в металлический контейнер, и закопал его в горах Катскилл.

Намереваясь восстановить своё состояние, как только налоговая травля пойдёт на спад, и зная, что гангстеры, севшие в тюрьму, как правило теряют свои империи, «Голландец» никому не рассказал о том, где находится тайник. В конце концов он был оправдан, и вышел из тюрьмы. Но вскоре после этого он был застрелен в одной из местных закусочных.

Из-за отсутствия реальных доказательств и из-за огромных расходов, связанных с поиском сокровища на такой огромной территории, внимание к этому легендарному кладу в последние годы пошло на спад. Так что награбленные миллионы до сих пор лежат где-то в северной части штата Нью-Йорк.

Намереваясь восстановить своё состояние, как только налоговая травля пойдёт на спад, и зная, что гангстеры, севшие в тюрьму, как правило теряют свои империи, «Голландец» никому не рассказал о том, где находится тайник. В конце концов он был оправдан, и вышел из тюрьмы. Но вскоре после этого он был застрелен в одной из местных закусочных.

Из-за отсутствия реальных доказательств и из-за огромных расходов, связанных с поиском сокровища на такой огромной территории, внимание к этому легендарному кладу в последние годы пошло на спад. Так что награбленные миллионы до сих пор лежат где-то в северной части штата Нью-Йорк.

Потерянный прииск

По мнению многих, история о потерянном голландце и его прииске есть не более, чем сказка. Но другие верили в неё так сильно, что готовы были рискнуть жизнью в поисках пресловутого золота. По слухам, золотой прииск был открыт в 1840-м году где-то в центральной Аризоне. На этом прииске работала семья, а добытое золото поставлялось в Мексику. Потом на них напали апачи, и почти всех убили. В живых остался только один человек или два, и они сбежали в Мексику. Это событие обросло легендами, и многие люди утверждали, что существуют некие карты, на которых якобы указано местоположение прииска. Однако с каждым, кто хотел найти золото, почему-то случалась трагедия.

В 1870-м году немецкий иммигрант по имени Якоб «Голландец» Вальц, как говорили, вновь обнаружил прииск с помощью одного из потомков той легендарной семьи. Партнёр Вальца вскоре был убит, либо апачами, либо самим Вальцем. Из-за проблем со здоровьем, «Голландец», как говорят, описал местонахождение прииска некой Джулии Томас, соседке, которая заботилась о нём в 1891-м году. Однако она так и не смогла найти прииск, несмотря на то, что располагала информацией. С тех пор поиски золота предпринимались неоднократно, но никакого результата не дали.

В 1870-м году немецкий иммигрант по имени Якоб «Голландец» Вальц, как говорили, вновь обнаружил прииск с помощью одного из потомков той легендарной семьи. Партнёр Вальца вскоре был убит, либо апачами, либо самим Вальцем. Из-за проблем со здоровьем, «Голландец», как говорят, описал местонахождение прииска некой Джулии Томас, соседке, которая заботилась о нём в 1891-м году. Однако она так и не смогла найти прииск, несмотря на то, что располагала информацией. С тех пор поиски золота предпринимались неоднократно, но никакого результата не дали.

Карты ядерной бомбардировки

Часто бесценные сокровища теряются из-за войны и разрухи. Но бывает и так, что сами эти предметы являются результатами войн. В Национальных архивах США отсутствует набор очень важных документов. На двух листках бумаги, датированных 1945-м годом, нанесены карты, с помощью которых координировался ядерный бомбовый удар по Хиросиме и Нагасаки. Там были результаты аэрофотосъёмки региона с важнейшими стратегическими точками. Никто не знает точно, когда именно эти документы пропали, и особая группа, созданная, чтобы расследовать такие случаи, тоже ничего не выяснила. Неизвестно, как вор получил доступ к этим документам, и собирался ли он продать их.

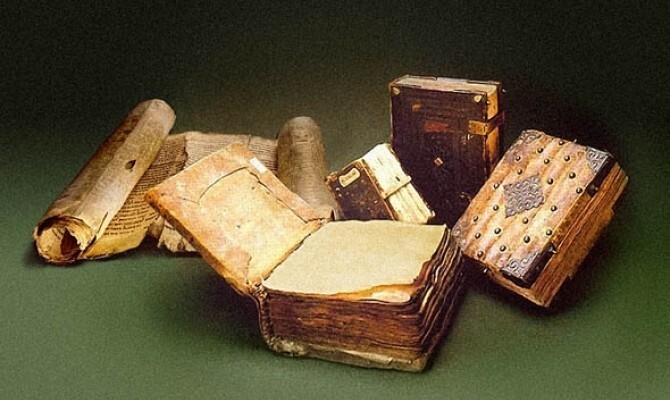

Библиотека Ивана Грозного

Согласно легенде, библиотека изначально принадлежала византийским императорам и собиралась на протяжении многих веков. Последним из императоров, владевших библиотекой, называют Константина XI. После падения Константинополя книжное собрание было вывезено в Рим, а затем переместилось в Москву в качестве приданого византийской царевны Софьи Палеолог, выданной замуж за московского князя Ивана III.

Объём библиотеки обычно оценивают как очень большой: 800 томов или 30 (возможно даже 70) подвод, гружённых книгами. По различным сведениям, среди книг Либереи могли быть очень редкие и ценные.

Считается, что она была утрачена или спрятана самим Грозным. Поиски библиотеки с перерывами безрезультатно велись несколько столетий. Неоднократно высказывались сомнения в самом факте существования царского книгохранилища.

Многие из исследователей этого вопроса пришли к выводу, что оно давно погибло в результате пожаров или во времена Смуты. Либерея является темой и источником многочисленных слухов и спекуляций. На сегодняшний день выдвинуто более 60 гипотез о её местонахождении, среди которых: 1. Москва и ее окрестности - Московский Кремль (у Тайницких ворот на Житном дворе, на площади против Иностранной коллегии, напротив колокольни Ивана Великого, у Цейхгаузской стены в Круглой башне); Дом Пашкова; Коломенское; 2. Александров - выдвигалась версия о том, что Либерею Иван Грозный увёз в Александровскую слободу во время опричнины; 3. Вологда - Вологда была "северной резиденцией" Грозного, которой он уделял большое внимание: подолгу жил здесь, проводил масштабную перестройку города. Наиболее вероятным местонахождением называют "Соборную Горку" рядом с Софийским собором.

По некоторым версиям, Либерея может находиться в Кирилло-Белозерском или Старицком Свято-Успенском монастыре (Тверская область), в Курской области или Рязани.

Объём библиотеки обычно оценивают как очень большой: 800 томов или 30 (возможно даже 70) подвод, гружённых книгами. По различным сведениям, среди книг Либереи могли быть очень редкие и ценные.

Считается, что она была утрачена или спрятана самим Грозным. Поиски библиотеки с перерывами безрезультатно велись несколько столетий. Неоднократно высказывались сомнения в самом факте существования царского книгохранилища.

Многие из исследователей этого вопроса пришли к выводу, что оно давно погибло в результате пожаров или во времена Смуты. Либерея является темой и источником многочисленных слухов и спекуляций. На сегодняшний день выдвинуто более 60 гипотез о её местонахождении, среди которых: 1. Москва и ее окрестности - Московский Кремль (у Тайницких ворот на Житном дворе, на площади против Иностранной коллегии, напротив колокольни Ивана Великого, у Цейхгаузской стены в Круглой башне); Дом Пашкова; Коломенское; 2. Александров - выдвигалась версия о том, что Либерею Иван Грозный увёз в Александровскую слободу во время опричнины; 3. Вологда - Вологда была "северной резиденцией" Грозного, которой он уделял большое внимание: подолгу жил здесь, проводил масштабную перестройку города. Наиболее вероятным местонахождением называют "Соборную Горку" рядом с Софийским собором.

По некоторым версиям, Либерея может находиться в Кирилло-Белозерском или Старицком Свято-Успенском монастыре (Тверская область), в Курской области или Рязани.

Янтарная комната

Янтарная комната была создана мастером Андреасом Шлютером для прусского короля Фридриха I. Уже его сын, король Фридрих Вильгельм I преподнёс кабинет Петру I в дар. Янтарный кабинет упаковали и с большими предосторожностями переправили в Санкт-Петербург в 1717 году. Мозаичные янтарные панно были установлены в нижнем зале в Людских палатах в Летнем саду.

В 1743 году императрица Елизавета Петровна поручила мастеру Александру Мартелли под присмотром обер-архитектора Ф.Б.Растрелли "исправить" кабинет. Растрелли ввёл в отделку золочёную деревянную резьбу, зеркала и мозаичные картины из агата и яшмы. И к 1770 году под надзором Растрелли кабинет преображается в знаменитую Янтарную комнату Екатерининского дворца в Царском Селе, существенно увеличившись в размерах и роскоши.

Во время Великой Отечественной войны дворец оказался на оккупированных территориях и "комната" была вывезена немецкими войсками.

В начале Великой Отечественной войны музейные ценности из Екатерининского дворца были вывезены в Новосибирск. Янтарную комнату решили не трогать из-за её хрупкости, произвели её консервацию на месте (это по официальной версии, ведь впоследствии немцы демонтировали панно всего за двое суток). Панно оклеили сначала бумагой, затем марлей и ватой, чтобы защитить от взрывной волны. Захватив и ограбив Екатерининский дворец, немцы похитили и Янтарную комнату.

С 1942 года по весну 1944 года панно Янтарной комнаты были смонтированы в одном из залов Королевского замка Кёнигсберга, который по размерам был существенно меньше, чем зал в Царскосельском дворце. Таким образом, с тех пор какая-то часть янтарных панно стала храниться отдельно. В августе 1944 года в результате массированного налета английской авиации здесь случился пожар, но считается, что панели при этом почти не пострадали, янтарные панно упаковали в ящики и сложили (по свидетельству очевидцев) в одном из залов замка.

После штурма Кёнигсберга советскими войсками в апреле 1945 года Янтарная комната бесследно исчезла. Её дальнейшая судьба до сих пор остаётся загадкой.

Поиски Янтарной комнаты, организованные сразу же после окончания войны, не дали результатов. Сначала полагали, что она сгорела в руинах Кёнигсбергского замка, но уже с 1946 года всё чаще стали высказываться мнения, что Янтарная комната пережила пожар. Выдвигаются множество гипотез, где она сегодня может находиться: от Кёнигсберга до Кобурга, от соляных шахт Восточной Германии до секретных хранилищ и американских банковских сейфов. Предполагалось даже, что Янтарная комната была на потопленном Александром Маринеско пароходе "Вильгельм Густлофф", или же на переданном США в счёт репараций крейсере "Принц Ойген".

В 1743 году императрица Елизавета Петровна поручила мастеру Александру Мартелли под присмотром обер-архитектора Ф.Б.Растрелли "исправить" кабинет. Растрелли ввёл в отделку золочёную деревянную резьбу, зеркала и мозаичные картины из агата и яшмы. И к 1770 году под надзором Растрелли кабинет преображается в знаменитую Янтарную комнату Екатерининского дворца в Царском Селе, существенно увеличившись в размерах и роскоши.

Во время Великой Отечественной войны дворец оказался на оккупированных территориях и "комната" была вывезена немецкими войсками.

В начале Великой Отечественной войны музейные ценности из Екатерининского дворца были вывезены в Новосибирск. Янтарную комнату решили не трогать из-за её хрупкости, произвели её консервацию на месте (это по официальной версии, ведь впоследствии немцы демонтировали панно всего за двое суток). Панно оклеили сначала бумагой, затем марлей и ватой, чтобы защитить от взрывной волны. Захватив и ограбив Екатерининский дворец, немцы похитили и Янтарную комнату.

С 1942 года по весну 1944 года панно Янтарной комнаты были смонтированы в одном из залов Королевского замка Кёнигсберга, который по размерам был существенно меньше, чем зал в Царскосельском дворце. Таким образом, с тех пор какая-то часть янтарных панно стала храниться отдельно. В августе 1944 года в результате массированного налета английской авиации здесь случился пожар, но считается, что панели при этом почти не пострадали, янтарные панно упаковали в ящики и сложили (по свидетельству очевидцев) в одном из залов замка.

После штурма Кёнигсберга советскими войсками в апреле 1945 года Янтарная комната бесследно исчезла. Её дальнейшая судьба до сих пор остаётся загадкой.

Поиски Янтарной комнаты, организованные сразу же после окончания войны, не дали результатов. Сначала полагали, что она сгорела в руинах Кёнигсбергского замка, но уже с 1946 года всё чаще стали высказываться мнения, что Янтарная комната пережила пожар. Выдвигаются множество гипотез, где она сегодня может находиться: от Кёнигсберга до Кобурга, от соляных шахт Восточной Германии до секретных хранилищ и американских банковских сейфов. Предполагалось даже, что Янтарная комната была на потопленном Александром Маринеско пароходе "Вильгельм Густлофф", или же на переданном США в счёт репараций крейсере "Принц Ойген".

Золото Колчака

Одной из тайн, оставшихся после крушения Российской Империи, считается исчезновение золотого запаса – 1600 тонн золота. Когда началась Первая мировая война, Император Николай II приказал надежно укрыть золото и отправить его в глубь страны. До Гражданской войны оно хранилось в Казани, а 18 ноября 1918 года золотой запас захватил адмирал Колчак. После переворота он провозгласил себя "верховным правителем Российского государства". Эти деньги дали ему огромную власть.

Сотни тон золота пошли на покупку оружия и осели в США, Англии, Франции и Японии. Часть золота украл атаман Семенов, остальная часть была найдена красноармейцами после ареста Колчака. Но мало кто знает, что была еще третья часть золотого запаса России. Ее называют сибирской. Она не найдена до сих пор.

Долгое время пропавшее "русское золото" считали красивой и таинственной легендой. Но золотой запас царской России существовал и не пропал бесследно. У "легенды" появилось документальное подтверждение. Исторические записи свидетельствуют, что золото Колчака похитили по дороге в Сибирь. Тайная экспедиция, похитившая эшелон золота, перегрузила ценный груз на пароход. Дальше они двигались по воде. Похитители должны были спуститься по Иртышу до Оби и отправиться к Тобольску. Но их планы нарушила суровая зима. Сильные холода застали экспедицию врасплох. Похитителям пришлось отправиться по Тоболу, а потом и по Туре. Здесь золото выгрузили на берег. Клад не найден до сих пор, но недавняя находка дневника экспедиции, позволила сделать вывод, что он находится в Тюмени...

Кроме золота в похищенном эшелоне Колчака была уникальные ордена Сибирского временного правительства. Их адмирал приказал изготовить из драгоценных металлов и присоединить к золотому запасу. Они так и не были вручены – к тому времени армия Колчака была разбита, а сам адмирал пленен. После его ареста чекисты десять лет искали пропавший золотой запас. В результате поисков в Тобольске и Тюмени были найдены царские драгоценности. Но большей части золота, а также сибирских орденов за "Освобождение Сибири" и "Возрождение России" обнаружено не было. С момента исчезновения золотого эшелона и до наших дней было проведено немало поисков. Но "золота Колчака" так и не нашли ни историки, ни кладоискатели...

Сотни тон золота пошли на покупку оружия и осели в США, Англии, Франции и Японии. Часть золота украл атаман Семенов, остальная часть была найдена красноармейцами после ареста Колчака. Но мало кто знает, что была еще третья часть золотого запаса России. Ее называют сибирской. Она не найдена до сих пор.

Долгое время пропавшее "русское золото" считали красивой и таинственной легендой. Но золотой запас царской России существовал и не пропал бесследно. У "легенды" появилось документальное подтверждение. Исторические записи свидетельствуют, что золото Колчака похитили по дороге в Сибирь. Тайная экспедиция, похитившая эшелон золота, перегрузила ценный груз на пароход. Дальше они двигались по воде. Похитители должны были спуститься по Иртышу до Оби и отправиться к Тобольску. Но их планы нарушила суровая зима. Сильные холода застали экспедицию врасплох. Похитителям пришлось отправиться по Тоболу, а потом и по Туре. Здесь золото выгрузили на берег. Клад не найден до сих пор, но недавняя находка дневника экспедиции, позволила сделать вывод, что он находится в Тюмени...

Кроме золота в похищенном эшелоне Колчака была уникальные ордена Сибирского временного правительства. Их адмирал приказал изготовить из драгоценных металлов и присоединить к золотому запасу. Они так и не были вручены – к тому времени армия Колчака была разбита, а сам адмирал пленен. После его ареста чекисты десять лет искали пропавший золотой запас. В результате поисков в Тобольске и Тюмени были найдены царские драгоценности. Но большей части золота, а также сибирских орденов за "Освобождение Сибири" и "Возрождение России" обнаружено не было. С момента исчезновения золотого эшелона и до наших дней было проведено немало поисков. Но "золота Колчака" так и не нашли ни историки, ни кладоискатели...

Клад Емельяна Пугачева

В Башкирии не переводятся романтики-энтузиасты, желающие найти клад, спрятанный легендарным бунтарем Емельяном Пугачевым. Одни говорят, что обоз с серебром и золотом беглый казак спрятал на дне озера, другие уверены — деньги Пугачева хранятся в горах, в пещере.

Вот уже несколько поколений отважных кладоискателей пытаются найти легендарный обоз самого Емельяна Пугачева — беглого казака, поднявшего восстание по всей стране. На своем пути он беспощадно грабил города и помещичьи усадьбы. А поскольку таскать с собой обозы с серебром и золотом было неудобно, то награбленное он прятал. Один из таких золотых обозов Пугачев спрятал недалеко от башкирского городка Белорецка, что в горной части республики. Пару веков назад там было очень много меднодобывающих заводов — отличная добыча для грабителя.

По местным преданиям, Пугачев спрятал награбленное в одном из многочисленных озер под городом. Говорят, даже приезжали профессиональные водолазы, да все пока без толку. Другие же ищут пугачевское золото совсем в другом конце Башкирии — в пещере у села Нагайбаково Бакалинского района, где бунтарь укрывался от преследования.

Вот уже несколько поколений отважных кладоискателей пытаются найти легендарный обоз самого Емельяна Пугачева — беглого казака, поднявшего восстание по всей стране. На своем пути он беспощадно грабил города и помещичьи усадьбы. А поскольку таскать с собой обозы с серебром и золотом было неудобно, то награбленное он прятал. Один из таких золотых обозов Пугачев спрятал недалеко от башкирского городка Белорецка, что в горной части республики. Пару веков назад там было очень много меднодобывающих заводов — отличная добыча для грабителя.

По местным преданиям, Пугачев спрятал награбленное в одном из многочисленных озер под городом. Говорят, даже приезжали профессиональные водолазы, да все пока без толку. Другие же ищут пугачевское золото совсем в другом конце Башкирии — в пещере у села Нагайбаково Бакалинского района, где бунтарь укрывался от преследования.

Золото Степана Разина

До сих пор по России ходят устные предания о кладах Степана Разина. Так в волжских городах Ивановской области передаётся сказ о двухстах килограммах золота, зарытых Степаном в Плёсе.

Золото течёт в его руки пудами. Разграблены Астрахань, Царицин, Самара, Саратов...

Наконец, количество золота становится таким, что его уже не унести и не сплавить по воде. Банков в то время не было, и Степан начинает закапывать клады. До лучших времён. До победы над царём. Он набивает монетами и украшениями жерла неисправных пушек, нагружает сундуки и лари, а затем хоронит их в землю.

А золото продолжает прибывать. Войско Степана принимается за строительство подземных хранилищ, оснащённых вентиляцией и системой хитрых тоннелей. Туда спускаются богатства, на которые уже возможно возводить целые города и вести новую государственную политику. В Царицынском уезде Степан приказывает прокопать внутрь берега канал, куда потом заводит с Волги под завязку нагруженное драгоценностями судно. После этого воду выгоняют и насыпают сверху курган.

Существует легенда о том кургане, под которым покоится золотоносное судно. Люди, пытавшиеся его откопать, бросали начатое дело, так как, по их словам, за курганом прячутся адские твари, которые нападают, лишь только тронешь лопатой землю.

В 1893 году нижегородская полиция собрала сведения о том, что между сёлами Михайловка и Печи на глубине 44 метров обнаружены обширные подземелья, замурованные мощными дубовыми дверями. Об этих подземельях стало известно, когда в вентиляционную трубу, выходившую наружу, провалилась задними ногами крестьянская лошадь. Двое мальчишек вызвались добровольцами спуститься вниз. Один из них был поднят немым и умер в тот же день, а второй выжил, но что-то я его настолько напугало, что кроме дверей, запертых на тяжёлые засовы, он ничего более вспомнить не мог.

В 1904 году золото едва само не пришло в руки одному отставному офицеру, который в бумагах своей бабушки отыскал кладовую запись, выведенную рукой самого Разина. Речь в ней шла о саратовском утёсе. Офицер самовольно предпринял раскопки, и ему открылись подземные галереи, усиленные дубовыми подпорками. Увы, он не успел найти заветные тайники, потому что отбыл на русско-японскую войну, и там погиб.

Лишь однажды сокровища показали себя людям. Но не вовремя. В период тяжелейших зимних боёв под Сталинградом немецкие бомбардировщики подвергли атаке высокий берег Волги. Он обрушился, и из-под земли высвободилось несколько легендарных разинских пушек. Одна из них раскололась, и по обугленной земле просыпались килограммы сокровищ. Золотые перстни, монеты, браслеты, серьги... Советские бойцы пытались собрать их, но берег находился под обстрелом, а вскоре снова подвергся бомбардировке, и золото перемешалось с землёй.

Награбленное им золото остаётся нетронутым и ждёт своего часа.

Золото течёт в его руки пудами. Разграблены Астрахань, Царицин, Самара, Саратов...

Наконец, количество золота становится таким, что его уже не унести и не сплавить по воде. Банков в то время не было, и Степан начинает закапывать клады. До лучших времён. До победы над царём. Он набивает монетами и украшениями жерла неисправных пушек, нагружает сундуки и лари, а затем хоронит их в землю.

А золото продолжает прибывать. Войско Степана принимается за строительство подземных хранилищ, оснащённых вентиляцией и системой хитрых тоннелей. Туда спускаются богатства, на которые уже возможно возводить целые города и вести новую государственную политику. В Царицынском уезде Степан приказывает прокопать внутрь берега канал, куда потом заводит с Волги под завязку нагруженное драгоценностями судно. После этого воду выгоняют и насыпают сверху курган.

Существует легенда о том кургане, под которым покоится золотоносное судно. Люди, пытавшиеся его откопать, бросали начатое дело, так как, по их словам, за курганом прячутся адские твари, которые нападают, лишь только тронешь лопатой землю.

В 1893 году нижегородская полиция собрала сведения о том, что между сёлами Михайловка и Печи на глубине 44 метров обнаружены обширные подземелья, замурованные мощными дубовыми дверями. Об этих подземельях стало известно, когда в вентиляционную трубу, выходившую наружу, провалилась задними ногами крестьянская лошадь. Двое мальчишек вызвались добровольцами спуститься вниз. Один из них был поднят немым и умер в тот же день, а второй выжил, но что-то я его настолько напугало, что кроме дверей, запертых на тяжёлые засовы, он ничего более вспомнить не мог.

В 1904 году золото едва само не пришло в руки одному отставному офицеру, который в бумагах своей бабушки отыскал кладовую запись, выведенную рукой самого Разина. Речь в ней шла о саратовском утёсе. Офицер самовольно предпринял раскопки, и ему открылись подземные галереи, усиленные дубовыми подпорками. Увы, он не успел найти заветные тайники, потому что отбыл на русско-японскую войну, и там погиб.

Лишь однажды сокровища показали себя людям. Но не вовремя. В период тяжелейших зимних боёв под Сталинградом немецкие бомбардировщики подвергли атаке высокий берег Волги. Он обрушился, и из-под земли высвободилось несколько легендарных разинских пушек. Одна из них раскололась, и по обугленной земле просыпались килограммы сокровищ. Золотые перстни, монеты, браслеты, серьги... Советские бойцы пытались собрать их, но берег находился под обстрелом, а вскоре снова подвергся бомбардировке, и золото перемешалось с землёй.

Награбленное им золото остаётся нетронутым и ждёт своего часа.

Источник:

Еще крутые истории!

- Женщина 10 лет ничего не покупает, потому что полностью отказалась от денег

- В Бразилии дворник нашел новорожденную в мусорке и решил удочерить её

- Британка сделала ринопластику и бросила мужа, решив, что теперь «слишком хороша для него»

- 14 сильных фотографий, которые рассказывают об истории человечества

- Завидуйте молча: 17-летний парень бросил все ради женщины с четырьмя детьми