54713

16

Людям зачастую трудно объяснить, почему так вышло, что наши автомобили — "вёдра с болтами" в сравнении с Тойотой, наша электроника ненадёжна в сравнении с японской и южнокорейской, и вообще почему мы отставали от Запада всегда.

Но ещё Александр Зиновьев говорил:

Нужно вменять ей в вину не то, что она рухнула. Нужно удивляться тому, как она выстояла. 70 лет истории, и какой истории! Никакая другая система бы не выстояла. Никакая! Понимаете, люди ведь абстрактно рассуждают: на Западе есть то, а у нас этого не было. Но ведь черт возьми! На Западе одного населения было чуть ли не в 10 раз больше, чем у нас. Экономически Запад в 50 раз превосходил Россию.

Нужно вменять ей в вину не то, что она рухнула. Нужно удивляться тому, как она выстояла. 70 лет истории, и какой истории! Никакая другая система бы не выстояла. Никакая! Понимаете, люди ведь абстрактно рассуждают: на Западе есть то, а у нас этого не было. Но ведь черт возьми! На Западе одного населения было чуть ли не в 10 раз больше, чем у нас. Экономически Запад в 50 раз превосходил Россию.

Обыватели не привыкли думать, им ведь важно всё самое лучшее и сразу, и не волнует вопрос "почему?".

Трудно объяснить в каких экономических условиях мы жили, в какой изоляции(неужто это мы отгородились от них?) нам приходилось работать, изобретать, двигать науку, налаживать массовое производство. Часто сложно вообще объяснить что нужно для того, чтобы сделать то-то и то-то, например, массово выпускать танки и самолёты. Для понимания нужен интеллект, глобальное видение, так сказать.

Трудно объяснить в каких экономических условиях мы жили, в какой изоляции(неужто это мы отгородились от них?) нам приходилось работать, изобретать, двигать науку, налаживать массовое производство. Часто сложно вообще объяснить что нужно для того, чтобы сделать то-то и то-то, например, массово выпускать танки и самолёты. Для понимания нужен интеллект, глобальное видение, так сказать.

×

Вот на этот вопрос "почему" и попытался ответить Павел Куракин, м.н.с. Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН.

Привожу лишь некоторые выдержки из его статей. Рекомендую ознакомиться.

Как физик и технарь, вижу, на качественном уровне, что есть важнейший показатель современного производства — разделение труда. Разделение труда — явление хоть и организационное, но чисто технологическое, а не политическое, оно есть и при капитализме, и при социализме. Это просто свойство развития техники. Так вот, чтобы читатель почувствовал, почему это важнейший, а возможно и самый главный параметр экономики, я приведу цитату из книги "Полвека в авиации" академика Е .А. Федосова, генерального директора ГосНИИАС:

Привожу лишь некоторые выдержки из его статей. Рекомендую ознакомиться.

Как физик и технарь, вижу, на качественном уровне, что есть важнейший показатель современного производства — разделение труда. Разделение труда — явление хоть и организационное, но чисто технологическое, а не политическое, оно есть и при капитализме, и при социализме. Это просто свойство развития техники. Так вот, чтобы читатель почувствовал, почему это важнейший, а возможно и самый главный параметр экономики, я приведу цитату из книги "Полвека в авиации" академика Е .А. Федосова, генерального директора ГосНИИАС:

".. При посещении фирмы TRW в США мне показали малое по численности работающих предприятие где-то в окрестностях Норфолка, которое выпускает передние подвески автомобилей. Производство представляет собой конвейер, практически полностью автоматизированный, в цеху всего трое рабочих, а рядом стоит стеклянная башня — офис, где трудятся порядка 30 менеджеров и всего три конструктора. И это предприятие выпускает более 70 процентов всех передних подвесок автомобилей для всего мира. Заказчики — практически все ведущие автомобильные компании: здесь и японская «Тойота», и корейская «Дэу», и германские «Мерседес», БМВ, «Фольксваген», и французские «Рено» и «Пежо», и итальянские «Альфа-Ромео», и, конечно, американские фирмы концернов «Дженерал Моторс» и «Крайслер».."

Потому что при таком разделении труда одно предприятие, узко специализирующееся в выпуске какой — нибудь гайки, выпускает чудовищное количество этих самых гаек. Это значительно сокращает затраты, с одной стороны. В огромном числе отраслей массовое производство значительно дешевле. Именно поэтому в СССР "страдали гигантоманией", то есть старались строить все "самое большое в мире". Это не блажь, а самая насущная необходимость.

Именно поэтому у нас в Костроме самая мощная в Европе ТЭЦ. Мне рассказывали, что несущий вал ротора одного (!) энергоблока в Костроме длиной порядка 70 метров, а в диаметре он порядка 1 метра. Именно поэтому у нас (был) самый большой в мире речной сухогруз "Волга — Дон", перевозящий до 5 тыс. тонн. Именно поэтому в СССР строили такие гиганты как Саяно — Шушенскую ГЭС.

Именно поэтому наш КамАЗ может выпускать 150 тыс. машин в год — это порядок величины самых крупных мировых производителей грузовиков в мире только сейчас. Сооружение таких объектов, как легко догадаться, было большим научно — технологическим вызовом само по себе, да и стоило немало, но на это сознательно шли, потому что страшно выгодно.

У СССР, даже вместе с СЭВ, просто никогда не было столь емкого рынка, чтобы клепать триллионы таких гаек. В этом вся соль. Поэтому и изгалялись, придумывали обрабатывающие центры. Все дело — в размере всей системы. Он у СССР был маленький, чтобы позволить себе тот же способ повышения эффективности экономики, как Запад. Даже официальные 80% промышленного производства СССР от США — это мало. Потому что экономика СССР — это территория СССР, а экономика США — это весь мир. Весь развитый мир, во всяком случае. Вот если бы у нас было 200 — 300% от США, тогда можно было бы сравнивать автомобили, а так — бессмысленно. В целом. американский автопром имел за весь 20 век суммарные обороты примерно в 20 раз больше, чем СССР — именно в 20 раз он потребил больше металла. Вот в эти 20 раз советский автомобиль и имел право быть хуже американского. Я на полном серьезе, никаких шуток.

У СССР, даже вместе с СЭВ, просто никогда не было столь емкого рынка, чтобы клепать триллионы таких гаек. В этом вся соль. Поэтому и изгалялись, придумывали обрабатывающие центры. Все дело — в размере всей системы. Он у СССР был маленький, чтобы позволить себе тот же способ повышения эффективности экономики, как Запад. Даже официальные 80% промышленного производства СССР от США — это мало. Потому что экономика СССР — это территория СССР, а экономика США — это весь мир. Весь развитый мир, во всяком случае. Вот если бы у нас было 200 — 300% от США, тогда можно было бы сравнивать автомобили, а так — бессмысленно. В целом. американский автопром имел за весь 20 век суммарные обороты примерно в 20 раз больше, чем СССР — именно в 20 раз он потребил больше металла. Вот в эти 20 раз советский автомобиль и имел право быть хуже американского. Я на полном серьезе, никаких шуток.

Любопытно, что в СССР, вне всяких сомнений, понимали важнейшее значение высокой степени разделения труда и в ряде случаев ее удавалось достичь внутри самого СССР, причем даже раньше, чем ее достигал Запад в этой области:

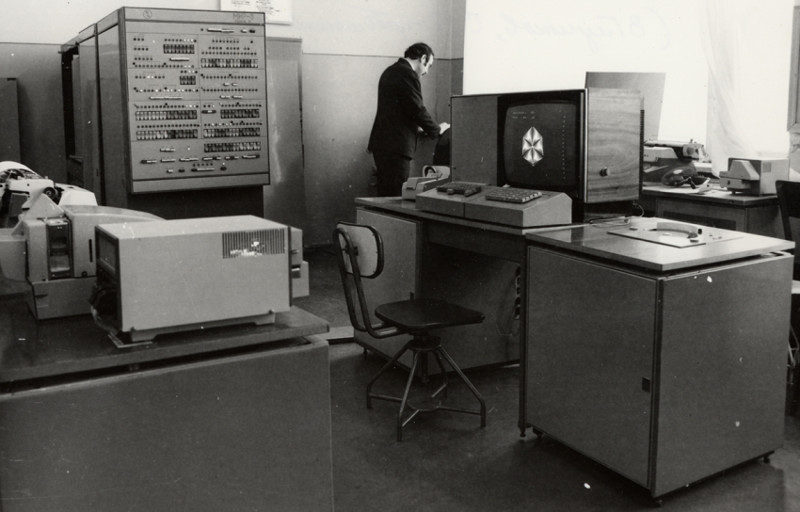

«То, что первые кварцевые часы были выпущены в СССР в конце 70-х, может показаться увеличением технологического отставания, ведь Seiko Asrton появился в 1969-м. Но на этот вопрос можно смотреть иначе. Для советского Часпрома освоение кварцевых часов означало начало интеграции отрасли.

Заводы и раньше обменивались специалистами и технологиями, но все попытки создать единый стандарт механизма оказывались неудачными: каждое предприятие продолжало выпускать свой набор калибров. При выпуске кварцевых часов удалось изначально достичь едва ли не высшей степени интеграции и разделения труда.

В Угличе выпускались резонаторы, в Минске — электронные блоки, на «Полете» — детали шаговых двигателей. Затем заводы обменивались компонентами, и каждый собирал готовые механизмы. Такая схема позволила в короткие сроки нарастить объем выпуска, и в течение 10 лет СССР стал одним из крупнейших экспортеров кварцевых механизмов.

«То, что первые кварцевые часы были выпущены в СССР в конце 70-х, может показаться увеличением технологического отставания, ведь Seiko Asrton появился в 1969-м. Но на этот вопрос можно смотреть иначе. Для советского Часпрома освоение кварцевых часов означало начало интеграции отрасли.

Заводы и раньше обменивались специалистами и технологиями, но все попытки создать единый стандарт механизма оказывались неудачными: каждое предприятие продолжало выпускать свой набор калибров. При выпуске кварцевых часов удалось изначально достичь едва ли не высшей степени интеграции и разделения труда.

В Угличе выпускались резонаторы, в Минске — электронные блоки, на «Полете» — детали шаговых двигателей. Затем заводы обменивались компонентами, и каждый собирал готовые механизмы. Такая схема позволила в короткие сроки нарастить объем выпуска, и в течение 10 лет СССР стал одним из крупнейших экспортеров кварцевых механизмов.

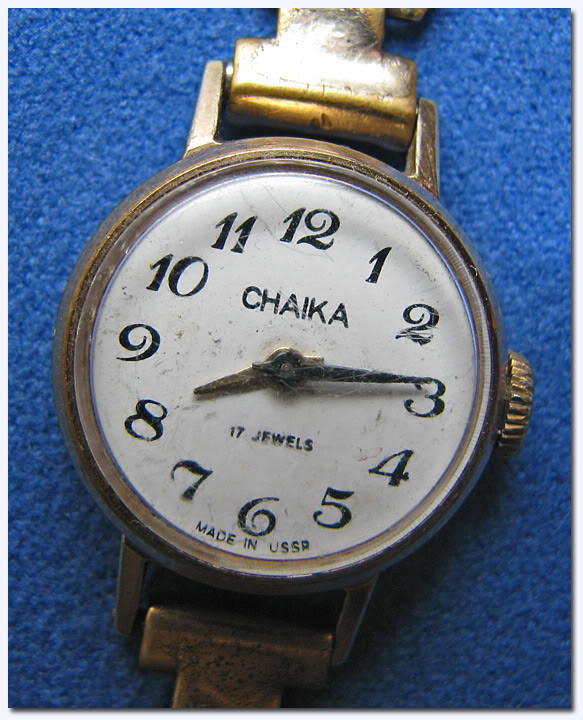

Причем уже в 80-х у нас выпускались такие сложные модели, как «Чайка» 1056 (механизм размером всего 10 мм), часы с лунным календарем, музыкальным сигналом и т.п. Таким образом, уже в 80-е отрасль превратилась в холдинг, каждое предприятие которого имело свою специализацию. «Полет» выпускал механические часы, сложные механизмы, а также был центром передовых разработок.

Специализацией «Чайки» были резонаторы, производство камней, женские и кварцевые часы. «Заря» также выпускала кварцевые и малогабаритные механические часы. Был построен Витебский приборостроительный завод, оснащенный самым передовым для того времени оборудованием по производству корпусов и браслетов. Благодаря узкой специализации предприятий можно было до предела снизить себестоимость производства часов.

Вывод на рынок кварцевых часов потребовал в короткие сроки обучить персонал магазинов и ремонтных мастерских работе с принципиально новым типом товара. И в 80-х своего расцвета достигли система обучения и переподготовки кадров.

Таким образом, структура советского Часпрома уже в начале 80-х была очень похожа на ту, к какой пришла швейцарская промышленность лет через 5—7. Вдобавок именно на базе кварцевых механизмов была впервые на практике реализована идея базового технологического конструктора. Было спроектировано два набора деталей (прежде всего — колес), из которых комбинировались все выпускаемые механизмы. Это позволило значительно резко удешевить производство и упростить процесс разработки новых калибров.

Большое внимание, которое уделялось отрасли, объяснялось просто: часы были вторым по рентабельности товаром для государства. Старожилы рассказывали, что себестоимость часов «Чайка» составляла примерно 3 рубля, в то время как в магазине они стоили не менее 40. ... лишь грампластинки приносили на вложенный рубль больше, чем часы: себестоимость щепотки пластмассы была много ниже трех рублей»

Вывод на рынок кварцевых часов потребовал в короткие сроки обучить персонал магазинов и ремонтных мастерских работе с принципиально новым типом товара. И в 80-х своего расцвета достигли система обучения и переподготовки кадров.

Таким образом, структура советского Часпрома уже в начале 80-х была очень похожа на ту, к какой пришла швейцарская промышленность лет через 5—7. Вдобавок именно на базе кварцевых механизмов была впервые на практике реализована идея базового технологического конструктора. Было спроектировано два набора деталей (прежде всего — колес), из которых комбинировались все выпускаемые механизмы. Это позволило значительно резко удешевить производство и упростить процесс разработки новых калибров.

Большое внимание, которое уделялось отрасли, объяснялось просто: часы были вторым по рентабельности товаром для государства. Старожилы рассказывали, что себестоимость часов «Чайка» составляла примерно 3 рубля, в то время как в магазине они стоили не менее 40. ... лишь грампластинки приносили на вложенный рубль больше, чем часы: себестоимость щепотки пластмассы была много ниже трех рублей»

Важно понимать, однако, что в целом СССР не мог позволить себе такую организацию производства в большинстве отраслей — общий размер экономики не тот.

Это абсолютно общая картина, а не частный случай. Вот как в книге "Министр невероятной промышленности СССР" описывает А. И. Шокин становление западной электроники во время и в первые годы после Второй Мировой Войны:

Это абсолютно общая картина, а не частный случай. Вот как в книге "Министр невероятной промышленности СССР" описывает А. И. Шокин становление западной электроники во время и в первые годы после Второй Мировой Войны:

"...Но ни США, ни Великобритания решить все задачи по ускоренному оснащению армии и флота средствами радиоэлектронного вооружения, особенно радиолокационными, в одиночку не смогли. Потребовалось объединение огромных материальных и денежных ресурсов Соединенных Штатов с научными ресурсами Англии. В 1940 году при взаимном обмене в области радиолокации США получили уникальный английский магнетрон, а англичане – американский антенный переключатель, без которого они были вынуждены оснащать свои станции отдельными антеннами на передачу и прием.."

Все это Советский Союз развивал сам, сплошь и рядом достигая выдающихся достижений (из книги А. И. Шокина):

"...Без преувеличения выдающимся успехом стало освоение производства цветных кинескопов. Цветной кинескоп относится к числу сложнейших изделий техники – цикл его изготовления включает в себя более 6000 технологических и контрольных операций. Для сравнения можно указать, что цикл изготовления автомобиля «Жигули» состоит из 1500 операций. На производство цветного кинескопа идут материалы свыше четырехсот наименований. Американские специалисты предсказывали, что СССР не сможет наладить массовый выпуск цветных кинескопов раньше 2000 года. Называя этот срок, они исходили из собственной практики: Соединенные Штаты затратили на это четверть века."

Все это Советский Союз развивал сам, сплошь и рядом достигая выдающихся достижений (из книги А. И. Шокина):

"...Без преувеличения выдающимся успехом стало освоение производства цветных кинескопов. Цветной кинескоп относится к числу сложнейших изделий техники – цикл его изготовления включает в себя более 6000 технологических и контрольных операций. Для сравнения можно указать, что цикл изготовления автомобиля «Жигули» состоит из 1500 операций. На производство цветного кинескопа идут материалы свыше четырехсот наименований. Американские специалисты предсказывали, что СССР не сможет наладить массовый выпуск цветных кинескопов раньше 2000 года. Называя этот срок, они исходили из собственной практики: Соединенные Штаты затратили на это четверть века."

Наконец, вернемся к "отставанию". Все очень просто. Просто надо знать историю техники, и понимать как она развивается. Возьмем компьютеры. в 80-х годах прошлого века уже США контролировали уже 80% мирового рынка компьютеров и оргтехники. Это не Советский Союз "отстал" от США в компьютерах, это весь мир отстал.

Но США вышли в мировые компьютерные лидеры не просто так. А ценой того, что они отстали от своих союзников (причем подчиненных союзников!) в технологиях предыдущих технологических укладов. Например, в химии, металлообработке, автомобилестроении — от Германии и Японии. Американцы отдали им эти отрасли, чтобы самим сконцентрировать затраты — огромные затраты — на других отраслях.

Но США вышли в мировые компьютерные лидеры не просто так. А ценой того, что они отстали от своих союзников (причем подчиненных союзников!) в технологиях предыдущих технологических укладов. Например, в химии, металлообработке, автомобилестроении — от Германии и Японии. Американцы отдали им эти отрасли, чтобы самим сконцентрировать затраты — огромные затраты — на других отраслях.

В мире ни одна страна, даже развитая и тем более развитая — не делает всего сама, как делал СССР. Не делает и не разрабатывает. Потому что это невероятно дорого. Существует эффективное разделение труда среди развитых стран. И это разделение эффективно ровно постольку поскольку это очень большая система. Чем больше система, тем эффективнее разделение труда, потому что узкоспециализированную продукцию выгодно выпускать только большими тиражами, огромными тиражами — то есть, емкость рынка должна быть очень большой.

СССР не входил в эту систему разделения труда, вот и всё. СССР делал почти все разработки, ведущиеся в мире, и выпускал весь спектр технологий. Например, только США и СССР выпускали промышленные генераторы электромагнитного излучения вот всех технических диапазонах — этого делать не в состоянии объединенная Европа (какая там Япония) даже сейчас. Только СССР (даже не США) выпускал летательные аппараты всех типов и классов.

СССР не входил в эту систему разделения труда, вот и всё. СССР делал почти все разработки, ведущиеся в мире, и выпускал весь спектр технологий. Например, только США и СССР выпускали промышленные генераторы электромагнитного излучения вот всех технических диапазонах — этого делать не в состоянии объединенная Европа (какая там Япония) даже сейчас. Только СССР (даже не США) выпускал летательные аппараты всех типов и классов.

И видеомагнитофоны СССР делал, причем до 80-х студийные видеомагнитофоны (сравнимого качества) выпускались только в США и СССР. Но американцы передали технологии японцам, и в 80-х японцы наводнили весь мир. Но СССР просто не участвовал в этой гонке, как и не участвовал в автомобильной. Был бы в СССР такой же емкий рынок, как у всего развитого мира, вместе взятого — то есть было бы у покупателей столько средств на разработку — участвовал бы. И сделал бы все еще лучше. Мы и с меньшими средствами создавали автошедевры.

Участвовать в мировом разделении труда очень выгодно. Мало кто понимает, что мобильная связь могла появиться только в очень большой системе с разделением труда. Технологии СВЧ, лежащие в основе мобильной связи, практически монопольно разрабатывались в США и СССР после второй мировой войны. Следовало бы ожидать, что именно и только компании США станут монополистами на мировом рынке. Но этого не произошло. Почему? Потому что не по силам поднять всю эту машину, всю инфраструктуру, все необходимые сопутствующие технологии для одной страны, даже такой мощной как США. Никакие немецкие Сименсы, тем более никакие финны в Нокиа сами бы никогда всего этого не разработали. Им передали технологии американцы. Зачем? Чтобы совместно поднять индустрию, разделить затраты.

СССР совершил гигантский рывок в условиях изоляции. Ни одна развитая страна не испытывала такой острой необходимости разрабатывать все самим, как СССР. Кто создал пенициллин, я спрашиваю? США? Пенициллиновый проект стоил столько же сколько атомный. Пенициллин Америке делали ученые всего тогдашнего мира, и США начали выпуск пенициллинума (так он у них назывался) в 1943 году, тогда же он пошел по ленд-лизу союзникам на фронт, включая СССР. Но в 1944 г Советский Союз уже начал выпускать СВОЙ пенициллин. Мощности были значительно слабее американских — разумеется, а вот качество союзники признали лучшим. Всё сами.

Это был фантастический, астрономический рывок.

Это был фантастический, астрономический рывок.

Источник:

Еще крутые истории!

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей

реклама

Доходят до обмена опытом. Советский директор спрашивает:

... ты вот лучше скажи мне, как вы там мебель делаете... Вот сколько у тебя цехов?

Десять.

И у меня десять. А сколько гарнитуров выпускаешь?

12 тысяч в год. А ты?

И я столько-же. А проектировщиков сколько задействовано?

Пятнадцать. А у тебя сколько?

И тут советский директор осекся. На заводе работает 250 проектировщиков, если японцу эту цифру озвучить, он чего доброго от смеха в обморок рухнет.

Ээ... Шестнадцать!

На следующий день встречаются они снова, а у японца глаза красные-красные. Всю ночь, говорит, - не спал. Все думал: чем у тебя шестнадцатый проектировщик занимается? .

А мальчишка этот и спрашивает меня:

- Чем же они их резали?

Я, в то время ещё не обладая энциклопедическими знаниями могущественных интернетов, отвечаю ему, что наверное резали какими-нибудь лезвиями, наподобие бритвенных, делая очень тонкие и неприятно-болезненные порезы (на самом деле, как позднее выяснилось, просто отрезали обычными ножами маленькие кусочки плоти).

Дальнейший его вопрос, глупый на первый взгляд, поставил меня в тупик:

- А ОТКУДА у китайцев бритвы? (В наше с ним время при упоминании "бритвы" речь шла не об одноразовых бритвенных станках или о станках вообще, а именно о бритвенных лезвиях типа "Рапира" или "Спутник")

Мне сперва показалось, что он представляет китайцев какими-то дикарями, у которых даже бритв быть не может, поэтому отвечаю так:

- Ну... это... ты знаешь вообще, кто такие китайцы? Это же цивилизация, как наша, они тоже всё производят - и бритвы и иголки и танки у них есть, даже ядерные ракеты!

Последующий вопрос заставил меня задуматься на всю мою жизнь = )

- Ну, так я и говорю, если китайцы делают ядерные ракеты, то зачем им делать ещё и какие-то там пустяки, типа бритв с иголками?

Диалог этот, конечно, подстёрся в моей памяти, в точности его не помню и передаю вам уже сквозь призму моего "взрослого" сознания. Однако суть вопроса, заданного моим детским разумом, была такова: если ты умеешь, допустим, ПАЯТЬ микросхемы как бог, то тебе нахрен не надо знать химическую формулу паяльной кислоты и уметь её приготовить в домашних условиях. Верно ли это утверждение? =)

вон, на фишках в прошлом году пост был про траткторный завод, там аффтар с гордостью, сука идиот долбаный, говорит, мол, "завод докуя огромный и производит трактор полностью, от гаек до кузова". Сука, этим не гордиться надо, этого надо стыдиться и стараться как можно скорее от этого избавиться. завод должен делать трактора, а не сраные гайки, которые намного эффективнее приобрести у предприятия, которое специализируется именно на производстве метизов.

Довелось мне не так давно, пару лет назад, иметь дело с производственной линией по выпуску (неважно, чего). Линия буржуйского производства. Электроника и электрика -- бош и сименс, мозги (промконтроллеры) панасоник, пневматика (цилиндры, эм-клапана) бош, и так далее. Деталей собственного производства -- процентов десять, если не меньше. сдохнет, например, цилиндр -- в одной только москве есть как минимум три места, где можно купить точно такой же новый.

И с советскими станками довелось дело иметь. кроме электромоторов, реле да радиодеталей на платах (часто уникальных), ничего "чужого" в станке обычно нет (ну, подшипники ещё могут быть "простые". а могут и особенными, под заказ изготавливаемыми оказаться). как результат -- надёжность ниже, ремонтопригодность ниже (неудивительно, когда все детали уникальные).

И ещё одно, ещё наверное более важное отличие.

у буржуев качество обеспечивается технологией, в ссср качество обеспечивалось индивидуальным мастерством рабочих.

довелось сравнить, например, такую простую вещь, как пятидюймовый дисковод. буржуйский 89го года и наш 91го. у буржуев плата его электроники просто собирается и отправляется на проверку (есть контрольные точки, нет регулировок) и сборку, у нас же на плате десяток подбираемых при наладке резюков.

Немного ниже я объясню разницу.

насчёт "экономически выходит дороже" не всё так просто.

Разумеется, покупать готовое ВСЕГДА дороже, чем заниматься производством -- если технологии одинаковы. Но именно если одинаковы.

Если мне вот прям ща понадобится гайка М8 -- мне намного выгоднее будет купить её за рубль в хозмаге, чем взять заготовку-шестигранник, поставить в токарный станок, просверлить, снять фаски и нарезать резьбу. С учётом зарплаты токаря, думаю, такая гайка будет стоить мне рублей двадцать. Ну или могу вовсе в кузнице гайку сделать, отковав шестигранную заготовку из подходящего куска железа -- но такая гайка и вовсе рублей на писят выйдет, если не более.

Но, если у меня будет точно такая же линия для производства гаек, как на метизном заводе -- да, я смогу делать себе гайки не по рублю, как в магазине, а копеек по 20-30.

Это всё "на первый взгляд". на второй же -- чтобы эта гайкоделательная линия окупилась, я должен эти гайки производить не тысячами и не миллионами, а миллиардами штук -- которые нужно куда-то деть. А куда, если у меня потребность в них -- пара тысяч в месяц? Продавать? Так это нужно специальный отдел продаж, именно по гайкам, отдел логистики, склады и всё такое прочее. Вот и выходит -- если у меня есть возможность такую линию купить, мне выгоднее не в рамках своего табуреткостроительного завода гаечный цех организовать, а преобразоваться в концерн (или холдинг) и в этом концерне выделить самостоятельное предприятие -- гаечный заводик, который будет работать самостоятельно, не отвлекая меня на свои внутренние вопросы, и всё, что мне от него надо -- чтоб оно приоритетно обеспечивало мои потребности своим продуктом, да несло денежку в общую кассу.

короче. концерн, в отличие от завода-гиганта, это не единое образование с общим руководством, когда директор завода является прямым начальником каждому рабочему каждого цеха, когда весь мега-завод работает на производство какого-то продукта, а гибкое объединение отдельных заводов, объединённых общим руководством и общим капиталом, но каждый из которых, помимо удовлетворения потребности других членов концерна в своём продукте, работает и непосредственно для сторонних потребителей.

Ну и разумеется, огромный плюс такой организации -- это как раз отсутствие гигантизма, когда завод занимает целый город -- это куча проблем, в основном организационных.

Блин, сорри, запутано я как-то объяснил, не мастер я болтать. Читайте лучше книжки.

И большая часть статьи основана на таких же выдуманных фактах, насколько я вижу.

И если тратить все ресурсы на стиральные машины, то в конце концов приедут ребята на танчиках с ракетами и придется работать в два-три раза больше, чтобы бесплатно снабжать стиральными машинами тех, кто на танчиках.

Почему вы должны это делать - ребята на танчиках с раетками смогут объяснить очень доходчиво.

- Новая советская машина для толкания в жопу.

А Советского Союза уже 30 лет нет, а на параде в Киеве (к примеру) только технику СССР и показали.

2. Который из трех дипломов? Экономика изучалась во всех трех курсах.

Почему СССР отставал от Запада в ширпотребе - да элементарно, была создана система в которой ни руководство заводов, ни рабочие заводов не зависело от спроса на их продукцию, вот и всё. Выпустили брак - да похрену, в стране искусственно создан дефицит на всё и вся, купят и такое, устарело - снова пофиг, главное выполнить план, а там ваш товар принудят покупателя купить. Рынок у СССР был громадный, и ненадо пи*деть про то что у наших черножопых друзей небыло денег, у них были алмазы, золото, уран и прочие ништяки которые можно было брать взамен наших товаров - но любые возможности разбивались о бетон советской номенклатуры, нахера кому то бегать, переналаживать оборудование и пр., есть план - и план мы выполняем, и от*битесь от нас. Вот что сгубило советскую экономику.

Этот фальшивый лозунг помогал разваливать СССР. Сейчас завод тоже не принадлежит рабочим, не принадлежит менеджерам завода, а принадлежит какому то неведомому хрену который живёт в Лондоне, но завод тем неменее работает и даёт прибыль. Почему? Потому что есть спрос с менеджеров, менеджеры кошмарят работяг - и всё идёт как надо. Компания "Статойл" является государственной компанией, однако она не работает в убыток. Мораль - бардак начинается там где нет ответственности. Что сделают с чиновником от ЖКХ - да нихрена, а вот если бы в случае плохой работы его вышибли бы с работы без права заниматься ничем кроме копки земли этот деятель бегал бы как наскипидареный. Частник эффективно будет работать в, так называемом, малом бизнесе, крупные предприятия частник не в состоянии тянуть, что мы и видим в России, в западных кап. странах большие предприятия принадлежат крупным корпорациям которые по сути и являются государством, А Россию либералы погнали в тупиковый путь рассовывая промышленность в частные руки малыми объёмами, в результате ни денег на модернизацию, ни на исследования.

Крупный бизнес удовлетворяет гос. хотелки потому что крупный бизнес и есть государство, или вы думаете что наше государство - это государство рабочих и крестьян? А госчиновники - это всего лишь обслуживающий персонал крупного бизнеса. И это общемировая практика. Отставание нашей промышленности как раз и связано с тем что крупный бизнес в нашей стране промышленностью не интересуется и заводы отданы в руки "присматривающих", которые не имеют средств даже для поддержания заводов в рабочем состоянии, я не говорю за модернизацию, и денег для модернизации им никто не даст, поэтому все Сколковские проэкты работают в пустоту.

Все руководство - специалисты (высших и первых категорий, некоторые ктн) из СССР. Думаете это не оказывало влияние на результат?

Когда ушел в ком.фирму, был поражен - насколько эффективнее и быстрее можно работать. Решения, которые наш отдел вымучивал по нескольку месяцев - мы делали за два-три дня.

Тоталитарное гос-во насильственными методами успешно совершает указ. скачок:

в первых и многие послед. пятилетки СССР по темпам роста опережал развитые страны Запада. Потом начинается отставание и торможение. Тоталит. модернизация натыкается на свой естеств. ограничитель - отсутствие конкуренции за отсутствием свободы.

Во 2-й половине XX века переход на след. этап смогли совершить только демократии. Устойчивое экономическое развитие и прогресс, рост уровня жизни у авторитар. проектов не удались.

Развитие шло дальше, если успешные авторитар. модернизац. проекты, требовавшие демократизации, её получали. В противном случае успехи увязали в историческом песке (см. Аргентину и Чили).

В XXI веке осуществляется переход к постиндустриальному обществу и иным способам производства, кот. невозможны авторитарными методами. Основа нового общества это кооперация, горизонтальные сети, взаимосвязанность, инициатива граждан, конкуренция и, соответственно, свобода.

Тут государства могут только обеспечить условия. Поэтому опасно поддаваться соблазну авторитарной модернизации. И дело не в том, что это безнравственно и унижает людей, просто это уже не работает.

когда такую задачу себе ставили, оттоптались нормально. др. дело сейчас к счастью начальнички такого не помышляют за неимением сил и желания. мы ведь живём при развитом постмодернизме: всё понарошку. если война, то ихтамнетная. главпроводники скреп такие мастера ориг. жанра как милонов, мизулина и байкер-хирург.

Экономика торгашей не может продолжаться вечно. И тогда поколению торгашей придется вельми попотеть кровавым потом, чтобы вписаться в реалии. И это не может радовать .

По поводу валют - я хз. Знаю только одного переживающего - он на прямых экспортных контрактах. Остальные просто замахиваются корректировать плановую себестоимость из колебаний импортных поставок запчастей со всеми вытекающими. Но воспринимают это уже как должное.

Это - производственники. А торгаши, особенно сидящие на импорте, те "да", колбасятся на курсе, именно как Вы и сказали. Но такова структура влияния валютных колебаний - понижение курса нацвалюты выгодна нацпроизводителям и не выгодна нацторгашам и наоборот. Вот только валютная составляющая у торгашей всегда больше.

Сейчас у нас тоже самое, что было в царской России. Но постах стратегически важных компаний сидят иностранцы, или иностранцы владеют ощутимыми долями. Ибо наши все, как бы так сказать, не видят смысла дело развивать(вон Автоваз только при Бу Андерсоне начал что-то похожее на машины делать), вот бабло стричь это да(тот же Автоваз хоть и лидер продаж в стране, а все равно без дотаций протянет копыта), это у нас любят и умеют.

Стране нужны хорошие предприниматели(не барыги, кафно с али втридорога впаривающие и не олигархи, разбазаривающие ресурсы), а нормальные такие предприниматели, которые в условиях засилья китайщины (а еще есть криминал и палки в колеса от власти) смогут сделать доступный хороший "Made in Russia" продукт.