35298

8

В период «железного занавеса» страны «социалистического лагеря» были для граждан СССР единственной относительно доступной «заграницей», а товары оттуда – тем самым желанным «импортом», к качеству которого питали вполне заслуженное уважение. Какие же бренды соцстран были наиболее популярны в СССР?

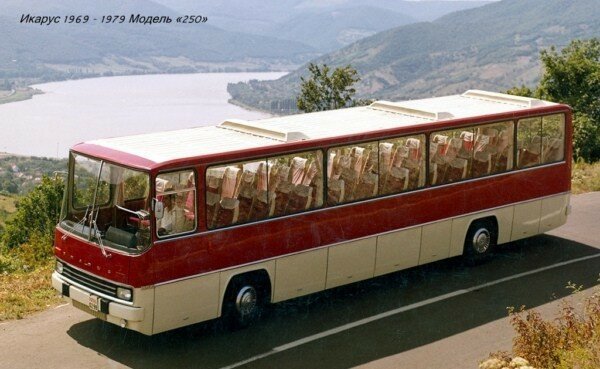

Автобусы «Икарус», Венгрия

В ноябре 1956 года в Москве прошли предварительное тестирование французский автобус «Шоссон», венгерский «Икарус» и немецкий «Бюссинг». Лучшим зарекомендовал себя Икарус, и было принято решение приобретать именно эту марку автобусов. Первые «Икарусы», появившиеся на советских улицах в 60-е годы, были модели 55 и 66 «люкс», обслуживающие междугородние и туристические линии. На 66-том стоял движок мощностью всего 125 л.с. Он развивал скорость до 100 км/ч, что по тем временам было просто фантастикой. За скорость, обтекаемую форму эти автобусы в народе называли «ракетами». В октябре 1968 года стали поступать партии «Икарусов-180» (так называемая «сочлененная модель», или «гармошка»). В эти автобусы влезало невероятное число пассажиров: 180 человек! Так появилось второе шутливое прозвище -- «пылесосы». Всех желающих уехать «всосет». Всего в СССР ездило в общей сложности свыше 143 тысяч венгерских «Икарусов»!

×

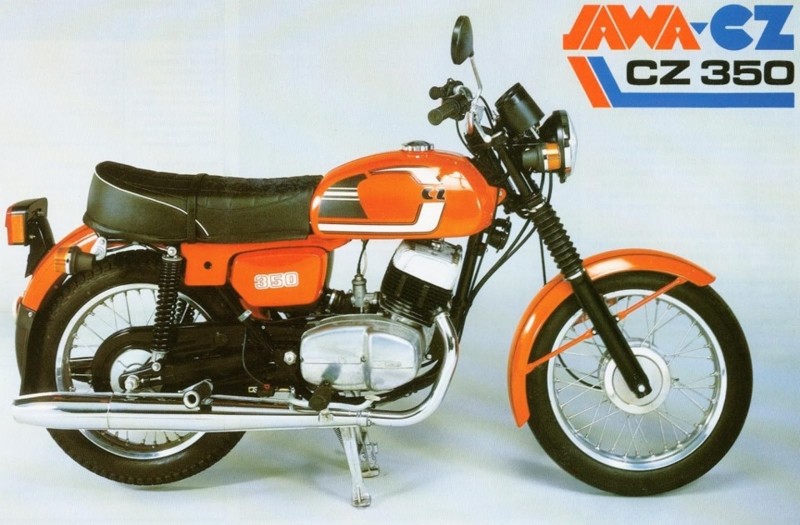

Мотоциклы «Ява-350» служили верой и правдой многочисленным поколениям советских мотоциклистов. К 1960 году каждый в СССР почти 40 тысяч человек катались на чехословацкой «Яве». В 1976 году на наших необъятных просторах было уже более миллиона «Яв». Тогда этот мотоцикл стоил немалых денег -- 650 новых (после реформы 1961 года) рублей. Коляска «Велорекс» стоила всего 150 рублей.В то время «Ява» не уступала по престижности современному «Харлею». Именно на «Явах» с ветерком носились самые крутые парни. В мотоциклетной моде того времени присутствовала непременная немецкая переводная картинка на бензобаке. Чаще всего это были изображения роскошных блондинок. Существовали и другие сюжеты, но было одно ограничение: считалось дурным тоном клеить на бензобак мотоцикла изображение автомобиля.

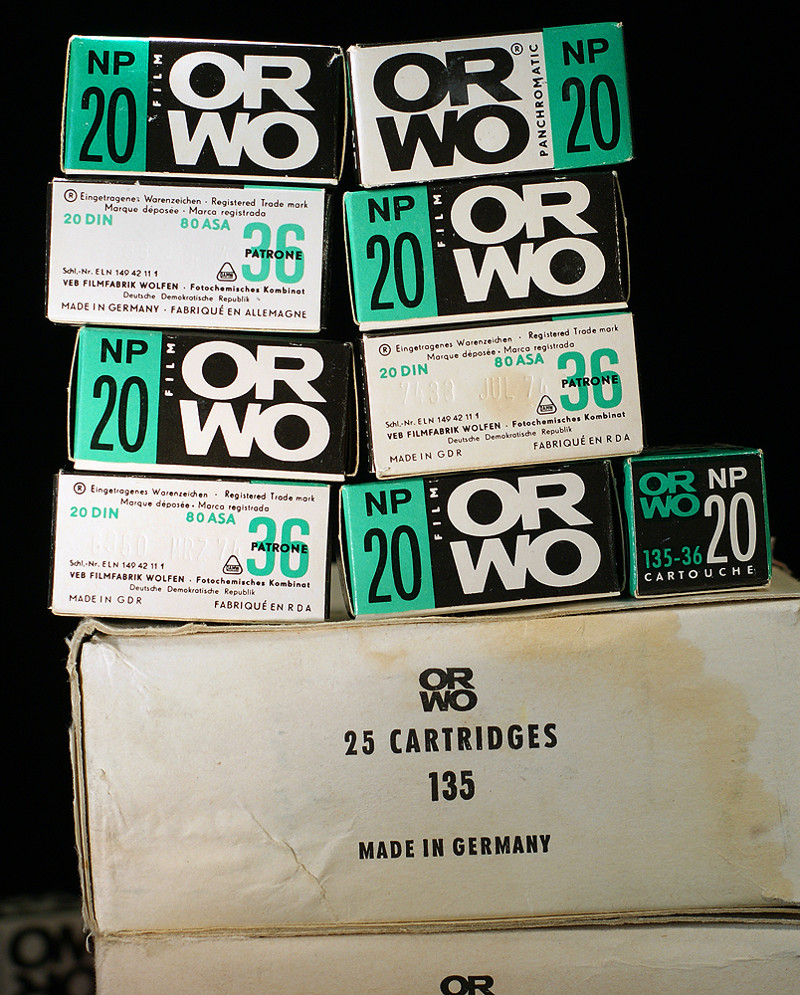

Цветная фотопленка «ORWO». ГДР

В 60-80 годы ORWO была крупнейшим производителем фото- и кинопленки в странах соцлагеря. СССР закупал весь ассортимент ORWO: от кинопленок для киностудий, до фотопленок для рядовых фотолюбителей. Эти пленки всегда были остродефицитными, поскольку считались лучшими на советском рынке. Когда в культовый для всех советских фотографов магазин «Зенит» что в Сокольниках, «выбрасывали» пленку ORWO, к магазину выстраивались километровые очереди. В 70-е годы ORWO приступила к производству магнитных лент для катушечных магнитофонов, а затем и компакт-кассет.

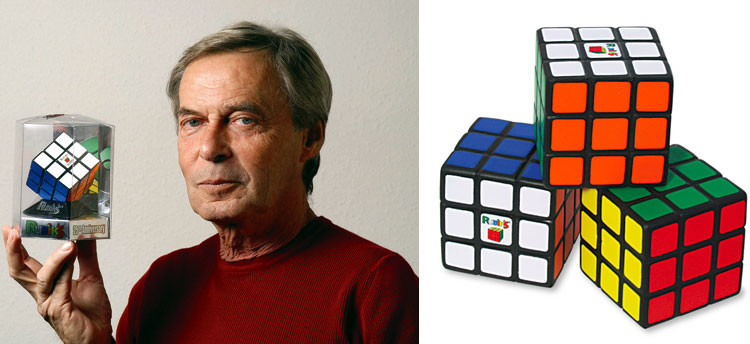

В 1974 году тридцатилетний Эрне Рубик преподавал в Будапеште архитектуру и дизайн. Первоначально кубик задумывался им как трехмерное учебное пособие. Но в начале 1975 года Рубик запатентовал свое изобретение как игрушку. Первым производителем кубика стал небольшой будапештский кооператив. Единичные экземпляры головоломки появились в СССР в 1978 году. Но настоящая «кубикомания» случилась два года спустя, когда патент Рубика был приобретен компанией Ideal Toys, начавшей продавать игрушку во всем мире. В СССР кубик крутили в метро, в трамвае, на работе, в домах отдыха, в постели. В «приличной» семье в те годы полагалось иметь не меньше двух кубиков, чтобы помучаться, крутя разноцветные грани, могли все желающие. Кубик считался подарком, который уместно было дарить и на юбилей, и на свадьбу, и на новоселье.

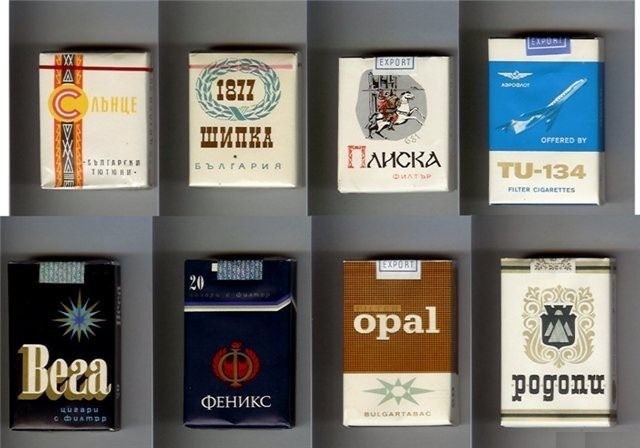

Сигареты «Булгартабак». Болгария

Сигареты холдинга «Булгартабак» были едва ли не единственными заграничными сигаретами, доступными советскому покупателю. В ту пору не было ни рекламных акций, ни пиар-кампаний по продвижению товара, однако, эти сигареты и без того занимали лидирующее место в линейке табачных изделий в СССР. «Шипка», «Плиска», «Родопы», «Ту-134», «Вега», «Опал» -- кто не знал тогда этих названий? К середине 80-х годов «Булгартабак» (точнее, десяток табачных фабрик, объединенных под одной государственной крышей) производил более 130 тысяч тонн табачных изделий. Более 80% всей продукции экспортировалось в СССР.

Впервые с этим шикарным столовым сервизом из фарфора высокого качества, украшенным изображениями полуобнаженных красоток в стиле рококо и позолотой, в СССР познакомились после войны. Такой фарфор привозили домой офицеры, и именно офицерские жены стали первыми домохозяйками, которые имели возможность по праздникам выставлять эту красоту на стол. Полный сервиз «Мадонна» -- это набор для обеда, а так же для чая и кофе на 12 персон. Но комплектации были разные: кофейные «Мадонны», чайные и столовые. Такой сервиз считался лучшим подарком на юбилей или новоселье, символом статуса семьи и был несбыточной мечтой тысяч домохозяек.

Этот бренд объединял шесть фабрик, производящих обувь. Когда ботинки или туфли «Цебо» появлялись в советском магазине, немедленно выстраивалась очередь. Люди стояли по четыре часа, но не жалели об этом, поскольку обувь была действительно качественной и очень красивой. Под этим брендом выпускалась и мужская и женская обувь на все сезоны. Сапожки, туфли, ботинки, летние сандалии, и, разумеется, супер популярные в СССР кроссовки.

Источник:

реклама

А вот что приятно вспомнить у меня был ЧЕЗЕТ с задраной жопой под 60, или 70 градусов и аккуратно обрезанными щитками

Фотоаппарат "Practica" (ГДР), увеличитель "Krokus" (Польша),

Фотоплёнка "ORWO" (ГДР), цветной проявитель "Foma-color" (ЧССР),

цветная фотобумага "Forte" (Венгрия)

А термостат на растворах был?

Наверно, процесс адаптировался к устоявшейся температуре...

А подбор переметров там не долгий: в комплекте с фильтрами был специальный пробник: поворотный градационный серый фильтр - кладёшь его на бумагу, проецируешь через соответствующий фильтр, поворачиваешь на 120 градусов - другой фильтр, поворачиваешь - третий. После проявки получается треугольная картинка из шестигранных кусочков, выбираешь тот, в котором наиболее правильный цвет и считываешь по стрронам треугольника коэффициенты для поправки выдержек по каждому фильтру.

Если выбрал удачный кусок картинки для теста, то одной пробы бывает достаточно (там есть ещё серая шкала для коррекции общей выдержки)

Во! Нашёл картинку с этой штукой. Она, оказывается, советская была, я уже забыл...

Насчёт накала не уверен. Вот сейчас при светодиодных источниках получилось бы неплохо - в колпаке можно было бы все три источника разместить и регуляторами тока балансировать. Но не актуально.

Так и так, и с реле при, например, коротких выдержках лампа, особенно мощная, уже заметное время работает с недокалом - пока разогреется при включении, пока потом не остынет после выключения, спектр уходит в красный... (если у вас, конечно, увеличитель не с оптическим затвором, где лампу выключают только на перекуры)

А чтобы изменение накала при аддитивной печати не уводило баланс, потребовался бы фотодиодный датчик уже за фильтром. Тогда поток мерялся бы честно. Без него не получилось бы.

Если бы тогда у меня был компьютер, я бы не напрягался аппаратным реле (хотя, и реле я сделал цифровым: выдержка задавалась прям с клавиатуры калькулятора, да и сам он использовался по прямому назначению - для рассчётов выдержек компонентов), а написал бы что угодно там; из аппаратного понадобилось бы только собственно реле :)

---

Я, вообще, чел ленивый, и щяс на работе, когда понадобилось озвучивать соревнования, я не побежал за проигрывателями, эквалайзерами и всякими прочими компрессорами и микшерами, а просто написал (не с нуля, конечно) программку... Конечно, микрофоны, усилители, провода и колонки нужны аппаратные, но на всё остальное я ни цента не истратил, а некоторые модули (плагины) и сам не писал, а скачал (бесплатные, опять же) в интернете - прога совместима с однам из распространённых стандартов. Щас даже на чемпионатах республики используется, а у меня для этого только нетбук и, по возможности (но не обязательно), внешняя звуковая карта :) Нетбук, точнее, это был планшетобук спёрли прошлым летом, так, чтоб починить всю систему, понадобился только ещё один комп и флешка с программой, а не бегать по магазинам

А техника клевая была....