4925

11

Давайте посмотрим с какой тяжелой бронетехникой воевали наши союзники во Второй мировой

1. Франция

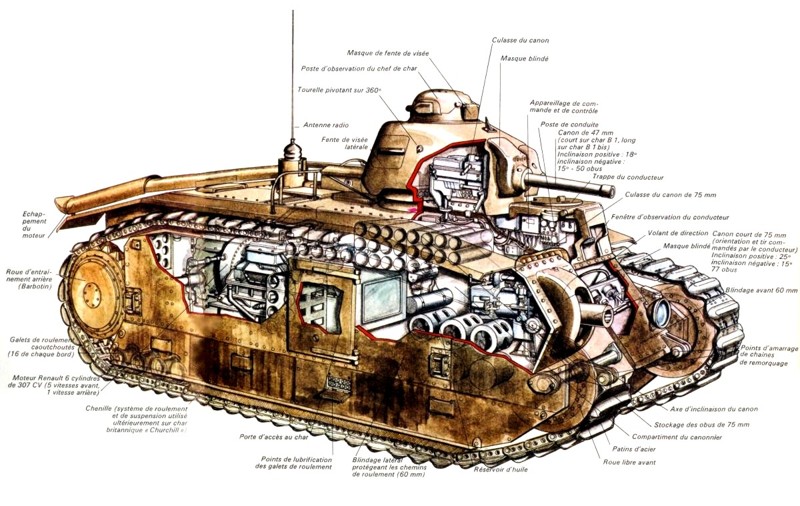

Char B1

Но на вооружение был принят в марте 1934 года. За время серийного производства, с 1935 по 15 июня 1940 года, выпущено 403 танка B1 в различных вариантах. B1 активно использовался в боях с германскими войсками в мае—июне 1940 года, несмотря на изрядную архаичность конструкции, показав превосходную защищённость. Почти половина выпущенных машин после капитуляции Франции захвачена вермахтом и использовалась им вплоть до 1945 года, послужив также основой для создания самоходных артиллерийских установок и огнемётных танков на их базе. Всего немцам достался 161 танк — переименован ими в Pz. Kpfw. B2 740(f). Из них — 16 танков были переделаны в 105-мм САУ, и ещё около 60 танков — в огнемётные танки.

Char B1

Но на вооружение был принят в марте 1934 года. За время серийного производства, с 1935 по 15 июня 1940 года, выпущено 403 танка B1 в различных вариантах. B1 активно использовался в боях с германскими войсками в мае—июне 1940 года, несмотря на изрядную архаичность конструкции, показав превосходную защищённость. Почти половина выпущенных машин после капитуляции Франции захвачена вермахтом и использовалась им вплоть до 1945 года, послужив также основой для создания самоходных артиллерийских установок и огнемётных танков на их базе. Всего немцам достался 161 танк — переименован ими в Pz. Kpfw. B2 740(f). Из них — 16 танков были переделаны в 105-мм САУ, и ещё около 60 танков — в огнемётные танки.

×

Вооружение

Основным оружием танка Char В1 bis являлось полуавтоматическое орудие калибра 75 мм образца 1935 г. с длиной ствола 17,1 калибра. Во французском руководстве службы его обозначали как «Canon de 75 mm SA 35» или «Canon de 75 mm S.A. 1935», где S.А. означало «semi-automatique». Для боевой стрельбы применялись выстрелы двух типов, имевшие одинаковую гильзу образца 1934 г. (Douille Mle 1934) длиной 245,7 мм: с осколочно-фугасным снарядом образца 1915 г. (I’obus explosif Mle 1915) и бронебойным снарядом образца 1910 г. (I’obusde rupture Mle 1910). Бронебойный остроголовый снаряд с донным взрывателем имел длину 238,2 мм и массу 6,4 кг. Его выстрел массой около 8 кг снаряжался 525 г бездымного пороха марки B.S.P. Начальная скорость снаряда составляла 470 м/с. Но основным назначением Canon de 75 mm SA 35 была стрельба по живой силе противника и уничтожение легких полевых укреплений. Осколочно-фугасный снаряд с головным взрывателем имел длину 264 мм и массу 5,315 кг. Его выстрел массой около 7 кг снаряжался 540 г бездымного пороха марки B.S.P. Начальная скорость снаряда составляла 500 м/с.

Основным оружием танка Char В1 bis являлось полуавтоматическое орудие калибра 75 мм образца 1935 г. с длиной ствола 17,1 калибра. Во французском руководстве службы его обозначали как «Canon de 75 mm SA 35» или «Canon de 75 mm S.A. 1935», где S.А. означало «semi-automatique». Для боевой стрельбы применялись выстрелы двух типов, имевшие одинаковую гильзу образца 1934 г. (Douille Mle 1934) длиной 245,7 мм: с осколочно-фугасным снарядом образца 1915 г. (I’obus explosif Mle 1915) и бронебойным снарядом образца 1910 г. (I’obusde rupture Mle 1910). Бронебойный остроголовый снаряд с донным взрывателем имел длину 238,2 мм и массу 6,4 кг. Его выстрел массой около 8 кг снаряжался 525 г бездымного пороха марки B.S.P. Начальная скорость снаряда составляла 470 м/с. Но основным назначением Canon de 75 mm SA 35 была стрельба по живой силе противника и уничтожение легких полевых укреплений. Осколочно-фугасный снаряд с головным взрывателем имел длину 264 мм и массу 5,315 кг. Его выстрел массой около 7 кг снаряжался 540 г бездымного пороха марки B.S.P. Начальная скорость снаряда составляла 500 м/с.

Установленная в башне полуавтоматическая пушка «Canon de 47 SA 1935» калибра 47 мм была специально разработана для танковых башен, производимых фирмой АРХ. Эта пушка имела ствол-моноблок длиной 1,50 м с 20 нарезами глубиной 0,4 мм. Согласно руководству службы Char В1 bis (1939 г.), в боекомплект 47-мм пушки Char В1 bis входило 30 бронебойных и 20 осколочных снарядов. В отделении экипажа правее и ниже 75-мм орудия был неподвижно закреплен 7.5-мм пулемет Chatellerault Mle. 1931. башне был установлен 7,5-мм пулемет с левосторонним заряжанием Reibel Mle. 1934. Оба пулемета производства Государственного арсенала в Шательро (Manufacture d’armes de Chatellerault, или MAC). Согласно руководству службы Char В1 bis (1939 г.), в боекомплект пулеметов входило 5100 патронов.

Из 342 боеготовных машин — порядка 200 было уничтожено в боях. Несмотря на лобовую 60 мм броню, мощную 75 мм и 47 мм пушку, B1 bis имел серьёзный недостаток — роли членов экипажа. Командир наводил, заряжал и стрелял из 47 мм орудия, механик-водитель стрелял из 75 мм орудия и пулемёта. В дополнение ко всему этому немецкая авиация господствовала в воздухе, что позволяло быстро обнаружить танк. Танк не отличался компактностью — его было трудно спрятать. Разгром Франции позволил немцам брать B1 трофеем. Однако в ряде случаев танк показал исключительные примеры выживания при плотном огне противника. Например Char B1 под командованием Пьера Бийота в бою 16 мая 1940 года за деревню Стони получил 140 попаданий, и при этом не был выведен из строя ни один жизненно важный модуль машины. После капитуляции Франции уцелевшие танки, около 160 единиц, поступили в распоряжение Вермахта. Однако, техническое состояние большинства оставляло желать лучшего. Машины требовали серьёзных ремонтов, восстановления. В процессе модернизации заменяли радиостанции, командирские башенки. В начале 1941 года часть танков переоборудовали в огнемётные, а ещё позже некоторые в учебные. Столкнувшись на Восточном фронте с советскими тяжёлыми танками немцы, фактически, не имевшие таковых в своём распоряжении, задумались о применении французских трофейных танков, пока тяжёлый танк "Тигр" ещё находился на стадии разработки. Известно, что 12 огнеметных B1 и 4 линейных использовались немцами в 1942 году в составе 223-й отдельной танковой роте в Крыму. Еще 24 машины поступили в 100-ю танковую бригаду во Франции, по 10 - в 213-й танковый батальон на оккупированных Британских островах и 7-ю горную дивизию СС на Балканах. Так же 24 этих танка применялись ещё на начальном этапе войны с СССР летом 1941 года в составе 102-го огнеметного танкового батальона на Украине. При этом были потеряны как минимум два танка.

2. Великобритания

Тяжелый пехотный танк "Черчиль"

Cерийно производился с 1941 по 1945 год и стал одним из наиболее многочисленных британских танков Второй мировой. «Черчилль» отличался устаревшей конструкцией и как все пехотные танки, невысокой скоростью, но крайне толстая для своего времени броня (101 мм, позднее доведена до 152 мм) позволила ему успешно воевать до самого 1945 года. После окончания Второй мировой, «Черчилль» вскоре был снят с вооружения к концу 1950-х годов, но некоторое количество огнемётного варианта этих танков ещё приняло участие в Корейской войне.

Тяжелый пехотный танк "Черчиль"

Cерийно производился с 1941 по 1945 год и стал одним из наиболее многочисленных британских танков Второй мировой. «Черчилль» отличался устаревшей конструкцией и как все пехотные танки, невысокой скоростью, но крайне толстая для своего времени броня (101 мм, позднее доведена до 152 мм) позволила ему успешно воевать до самого 1945 года. После окончания Второй мировой, «Черчилль» вскоре был снят с вооружения к концу 1950-х годов, но некоторое количество огнемётного варианта этих танков ещё приняло участие в Корейской войне.

В башне «Черчиллей» модификации Mk I и в лобовой части корпуса модификации Mk II устанавливалась 40-мм танковая пушка QF 2 pounder Mk IX. Длина ствола пушки составляла 52 калибра / 2080 мм, начальная скорость снарядов различных типов — от 790 до 850 м/с. Орудие размещалось на цапфах в спаренной с пулемётом установке и имело углы вертикального наведения от −15 до +20°. Вертикальная наводка осуществлялась вручную, качанием орудия при помощи плечевого упора, а горизонтальная — поворотом башни. Для наведения орудия использовался прицел № 30, имевший увеличение 1,9× и поле зрения 21°.

Боекомплект 40-мм пушки составлял 150 унитарных выстрелов, укладка для боекомплекта размещалась по углам боевого отделения. «Черчилли», как с 40-мм, так и с 57-мм пушкой снабжались, как правило, исключительно бронебойными снарядами, осколочные снаряды к этим орудиям выпускались с 1942 года, однако информации о комплектовании ими боекомплектов танков обнаружить не удалось. В некоторых источниках упоминается, что 40-мм осколочные снаряды практически не использовались экипажами из-за крайне малого заряда взрывчатого вещества и, как следствие, очень низкой эффективности[8]. В СССР со второй половины 1942 года выпускались осколочные снаряды собственной разработки к QF 2 pounder (по техпроцессу 37-мм зенитных снарядов), также известно об использовании в СССР с того же периода 57-мм осколочных снарядов.

Боекомплект 40-мм пушки составлял 150 унитарных выстрелов, укладка для боекомплекта размещалась по углам боевого отделения. «Черчилли», как с 40-мм, так и с 57-мм пушкой снабжались, как правило, исключительно бронебойными снарядами, осколочные снаряды к этим орудиям выпускались с 1942 года, однако информации о комплектовании ими боекомплектов танков обнаружить не удалось. В некоторых источниках упоминается, что 40-мм осколочные снаряды практически не использовались экипажами из-за крайне малого заряда взрывчатого вещества и, как следствие, очень низкой эффективности[8]. В СССР со второй половины 1942 года выпускались осколочные снаряды собственной разработки к QF 2 pounder (по техпроцессу 37-мм зенитных снарядов), также известно об использовании в СССР с того же периода 57-мм осколочных снарядов.

Основным вооружением «Черчиллей» модификаций Mk III и Mk IV являлась 57-мм танковая пушка QF 6 pounder, модификации Mk III или Mk V. Пушка модификации Mk III имела длину ствола 43 калибра / 2451 мм, а модификация Mk V имела длину ствола 50 калибров / 2850 мм и оборудовалась дульным тормозом. Пушка размещалась на цапфах и наводилась в вертикальной плоскости при помощи винтового механизма. Углы вертикального наведения составляли от −12,5 до +20°. Для наведения орудия использовался прицел № 39 Mk IIS (увеличение 1,9×, поле зрения 21°) с пушкой модификации Mk III и прицел № 39 Mk IV (увеличение 3×, поле зрения 13°) с пушкой модификации Mk V. Боекомплект 57-мм пушки на модификациях составлял 84 унитарных выстрела, как правило только с бронебойными снарядами. Боекомплект размещался в стеллажных укладках, находившихся в лобовых углах боевого отделения.

Танк "Черчилль" был единственным тяжёлым танком, который поставлялся союзниками в СССР по программе "ленд-лиза". Первые 10 единиц прибыли в июле 1942 года.

Своё боевое крещение в Красной армии танки "Черчилль" получили в ходе Сталинградской битвы. В начале ноября 1942 года несколько танков "черчилль" в качестве пополнения получила 91-я отдельная танковая бригада РККА, находившаяся в станице Иловлинская. В ходе эксплуатации было установлено, что танки буксуют на обледеневших склонах холмов, поскольку их гусеницы не обеспечивают достаточно надёжное сцепление с грунтом. В результате, на гусеницы наклепали небольшие металлические шипы, что позволило улучшить проходимость танка.

В дальнейшем танки этого типа применялись на Курской битве и при освобождении Киева в ноябре 1943 года, принимали участие в Выборгской наступательной операции в июне 1944 года.

Из положительных характеристик этого танка при применении его в РККА стоит отметить, прежде всего, его сверхмощное бронирование и хорошую управляемость. Из недостатков, сложности с эксплуатацией зимой и недостаточная проходимость в условиях бездорожья, так же отмечалась конструктивная недоработка танка, в первую очередь слабость подвески. Как и другие британские танки, "Черчилль", первоначально не имел возможности вести огонь осколочно-фугасными боеприпасами. Поставляемые в СССР модели Churchill III и Churchill IV оснащались 57-мм орудиями, что было явно недостаточным для использования их как тяжёлых танков прорыва. Всего в течение 1942-43 годов в СССР было поставлено 344 танка "Черчилль", из которых добралось только 253 единицы - 84 в 1942 году и 179 в 1943 году.

Своё боевое крещение в Красной армии танки "Черчилль" получили в ходе Сталинградской битвы. В начале ноября 1942 года несколько танков "черчилль" в качестве пополнения получила 91-я отдельная танковая бригада РККА, находившаяся в станице Иловлинская. В ходе эксплуатации было установлено, что танки буксуют на обледеневших склонах холмов, поскольку их гусеницы не обеспечивают достаточно надёжное сцепление с грунтом. В результате, на гусеницы наклепали небольшие металлические шипы, что позволило улучшить проходимость танка.

В дальнейшем танки этого типа применялись на Курской битве и при освобождении Киева в ноябре 1943 года, принимали участие в Выборгской наступательной операции в июне 1944 года.

Из положительных характеристик этого танка при применении его в РККА стоит отметить, прежде всего, его сверхмощное бронирование и хорошую управляемость. Из недостатков, сложности с эксплуатацией зимой и недостаточная проходимость в условиях бездорожья, так же отмечалась конструктивная недоработка танка, в первую очередь слабость подвески. Как и другие британские танки, "Черчилль", первоначально не имел возможности вести огонь осколочно-фугасными боеприпасами. Поставляемые в СССР модели Churchill III и Churchill IV оснащались 57-мм орудиями, что было явно недостаточным для использования их как тяжёлых танков прорыва. Всего в течение 1942-43 годов в СССР было поставлено 344 танка "Черчилль", из которых добралось только 253 единицы - 84 в 1942 году и 179 в 1943 году.

3. США

M26 «Першинг»

Назван в честь генерала Джона Першинга, возглавлявшего американский экспедиционный корпус во время Первой мировой войны. Разрабатывался в качестве замены для М4 Шерман. С февраля 1945 года танки «Першинг» принимали участие во Второй мировой войне; в 1950—1951 годах участвовали в Корейской войне.

M26 «Першинг»

Назван в честь генерала Джона Першинга, возглавлявшего американский экспедиционный корпус во время Первой мировой войны. Разрабатывался в качестве замены для М4 Шерман. С февраля 1945 года танки «Першинг» принимали участие во Второй мировой войне; в 1950—1951 годах участвовали в Корейской войне.

M26 долгое время находился в разработке, поэтому попал на войну в самом её конце. Небольшое количество этих танков было передано в 12-ю армейскую группу генерала Омара Брэдли и распределено между 3-й и 9-й танковыми дивизиями. Первый бой танки приняли в феврале 1945 года. Первая зафиксированная потеря танка «Першинг» произошла 28 февраля — один танк был подбит немецким «Тигром», но позже был отремонтирован.

Белтон Купер, во время войны — офицер службы вооружений в боевом командовании 3-й танковой дивизии, вспоминает о «Першингах» в книге своих мемуаров. По его словам, десять танков «Першинг» прибыли в 3-ю танковую дивизию в начале февраля 1945 года. Купер утверждает, что эти танки могли бы поступить туда раньше, если бы не противодействие со стороны генерала Джорджа Паттона, который предпочитал танки «Шерман». Своё предпочтение Паттон объяснял тем, что «Шерман» потребляет меньше топлива и имеет лучшие ходовые качества, чем «Першинг». На то время, к которому относятся возражения Паттона, относительная слабость вооружения «Шермана» и недостаточная его броневая защита ещё не были столь очевидными.

Белтон Купер, во время войны — офицер службы вооружений в боевом командовании 3-й танковой дивизии, вспоминает о «Першингах» в книге своих мемуаров. По его словам, десять танков «Першинг» прибыли в 3-ю танковую дивизию в начале февраля 1945 года. Купер утверждает, что эти танки могли бы поступить туда раньше, если бы не противодействие со стороны генерала Джорджа Паттона, который предпочитал танки «Шерман». Своё предпочтение Паттон объяснял тем, что «Шерман» потребляет меньше топлива и имеет лучшие ходовые качества, чем «Першинг». На то время, к которому относятся возражения Паттона, относительная слабость вооружения «Шермана» и недостаточная его броневая защита ещё не были столь очевидными.

реклама

"Фрицы" строили брутальные танки (при всей моей расовой нелюбви к фОшистам я не буду отрицать: "Тигр" - танк красивый и суровый с виду)

"Наши" - строили танки функциональные и эффективные. А главное - наши их строили в количестве "овер дохуа": "в то время, как один "тигр" подбивал пять "тридцацьчетвёрок", еще сорок "тридцацьчетвёрок" объезжали тот "тигр" по танконедоступным е.беням. Потом пяток из них всаживал "зверушке" бронебойных "под хвост", а остальные - перемешивали с говном и грунтом пехотное прикрытие" :)

А вот "союзники" всю войну строили не танки, а какую-то "херню из-под ногтей"...

Так, на минуточку: тема поста - "Тяжелые танки союзников времен Второй мировой войны".

Не Корейской войны. И не Вьетнамской.

То есть чтобы стать "тяжёлым танком союзников времён 2МВ" как следует из названия поста, нужно участвовать именно в ТАНКОВЫХ сражениях? И участвовать надо именно МОЩНО? простого участия в войне не достаточно?

Жду вашего йекспеэртного комментария...

по поводу того, был ли для нас ленд-лиз спасением, можно сказать две вещи. первая - договор о ленд-лизе назывался приблизительно "Договор о защите США" ну и вторая.

Рузвельт публично заявил, что "помощь русским - это удачно потраченные деньги". Ленд-лиза это, по сути, был инструмент, с помощью администрация Рузвельта собиралась решить ряд задач - как внешнеполитических, так и внутренних.Во-первых, такая схема позволяла создать новые рабочие места в Америке. В 1940 году в гражданском производстве было занято 47,5 миллиона человек, не имели работы 8,1 миллиона. Однако уже в 1942 году экономика США вобрала весь незанятый резерв рабочей силы и до самой победы в Европе отмечалась полная занятость.

Во-вторых, ленд-лиз позволял оказывать влияние на страну-получателя. Наконец, Рузвельт выполнял предвыборное обещание ("Наши парни никогда не будут участвовать в чужих войнах"), посылая европейцам только оружие, но не солдат.

В-третьих, ленд-лиз был выгоден американским монополиям (расширение производства, рост прибылей) прибыли американских корпораций увеличились в 2,5 раза. Кроме того, за счет налогоплательщиков корпорации в годы войны получили 26 миллиардов долларов для строительства новых и переоборудования старых предприятий для нужд ленд-лиза .

За помощь платили. Когда идет речь о ленд лизе, то следует не забывать о том, что помощь эта была небескорыстна и это вполне, естественно, ибо в мире мало филантропов, которые бы поставляли вооружение и технику, а также продовольствие в ущерб себе. За все это золото из СССР и Англии рекой потекло в США. Англия уже к 1943 г. полностью истратила свой золотой запас на покупку оружия, продовольствия и техники у США.

А что же СССР?

В 1941 г. госсекретарь США Д. Ачесон прибыл в Москву, чтобы выяснить платёжные возможности СССР.

По приказу Сталина, специальный самолёт отвёз заокеанского чиновника в Магадан, затем на Колыму. Здесь американцу показали золотоносные прииски. Увидев масштабы добычи драгоценного металла в Советском Союзе, Ачесон заявил, что у него нет никаких сомнений в платёжеспособности России... Только после этого Америка начала оказывать нам помощь, но она делала это не бесплатно. За всё, что США в годы войны поставили в СССР, им было заплачено золотом. Ежемесячно в Магадан приходила американская подводная лодка, на которую грузилось русское золото в уплату за поставки оружия, продовольствия и техники. В итоге такой политики к 1949 г. в хранилищах Форт-Нокса в США скопилось величайшее количество золота, когда-либо собранное воедино 21800 тонн (в настоящее время примерно в 2,7 раза меньше).

Обратный ленд-лиз. Даже до сего времени в ходу версия, что лендлизовская помощь носила чуть ли не благотворительный характер, при ближайшем рассмотрении не выдерживает никакой критики. Так как часть расходов на программу ленд-лиза была погашена с помощью так называемого обратного ленд-лиза Вашингтон получил необходимого сырья общей стоимостью почти в 20% от переданных материалов и вооружений. В частности, из СССР в Штаты были отправлены 32 тысячи тонн марганцевой и 300 тысяч тонн хромовой руды.Кроме того, за союзные поставки мы расплачивались золотом и в немалых количествах. Только на одном британском крейсере Эдинбург , (сопровождал конвой QP-11), который был потоплен 2 мая 1942, находилось в трюме 465 слитков весом 5,5 тонн - плата западным союзникам за поставки вооружения, медикаментов и продовольствия.

Немало союзники получили также нашей платины, ценной древесины, пушнины, а также горячо любимыми ими красной рыбкой и черной икоркой. Наконец, значительную часть оружия и боевой техники, как и полагалось по договору, Советский Союз по окончании войны вернул обратно. Получив взамен счет на круглую сумму в $1,3 млрд. На фоне списания лендлизовских долгов прочим облагодетельствованным державам это выглядело откровенным ограблением, и Сталин потребовал пересчитать должок нормально. Впоследствии американцы были вынуждены признать, что приврали. Наша страна оплачивала не доставленные, а отгруженные товары. И потери, повторяю, материальную составляющую в данном вопросе, нес СССР. Поэтому утонувшие 124 тыс.т грузов в разгромленном немцами караване РQ-17 были оплачены СССР.

И да основные поставки пошли после 43 года..

СССР держит весной 1943 года на фронте более 6 млн. человек. А союзники, вдвое более многочисленные менее 1 млн. (от меня на 43 год. армия США была 8.3 млн. Британии 4.5). Правильно пусть эти русские и немцы убивают друг друга как можно больше. И наши верные союзники сначала не желают открывать второй фронт в 1942 году и обещают это сделать в 1943. Затем не открывают в 1943, но клянутся в Тегеране, что уж весной 1944 . В итоге второй фронт открывается летом 1944, когда разгром Германии уже совсем очевиден. То есть война шла коалиционная. Союзники тоже воевали и поражение им было ни к чему. Так какая помощь? Помощь, это когда НЕ УЧАСТВУЮЩАЯ в Русско-японской войне Англия помогает Японии, когда Российская империя спасает Австрию во время венгерского восстания. А в коалиционной войне полноценная помощь существует только одна активные масштабные действия. И это не союзники помогали нам, а мы союзникам. Мы за них несли тяжесть основных боевых действий, умирали за них. Даже если бы не 4-10% были поставки, а 100%, и даже если не за деньги, а полностью бесплатные всё равно бы это не меняло главного это мы помогали союзникам, мы за них умирали. И лучше бы оружие, которое они нам отправляли, вместо этого воевало бы в Европе в руках американских и английских солдат. Вот это и было бы ИХ помощью

А ещё нашел вот такое.

Претензия руководства СССР к Америке: почему корабли с золотом,идущие в оплату поставленных товаров,идут в режиме прогулочных пароходов,и при этом ни одного нападения немцев,тогда как все конвои с грузом подвергаются постоянным нападениям.В чем фокус?

А вообще вот если подумать. США поставляли и нам и Германии. если мы говорим с придыханием и почтением. о боже мой сколько США спасли нам жизней своими поставками. Может зададимся вопросом, сколько они убили наших людей поставками в германию? Но это ведь неинтересно - хотя Англия могла бы возмутиться, ведь ракеты ФАУ делались из ресурсов США. Но там такие мизерные потери от ни,х что решили забить.

Поставлялись в долг? Странно,а читаешь воспоминания амерских моряков,как они томились в портах в ожидании выхода.Потому как существовало "золотое" правило -пока груз не оплачен,конвой из порта не выходит!

вот например. с цифрами.

P.S.: Автор, как всегда спасибо и лайк за интересный пост!

Но факты сами за себя.

Деньги не пахнут. Львиную долю в разгром фашизма внес Советский Союз, но победа досталась США. Действительно, Вашингтон, не получил новых земель, ни цента контрибуции, он к этому не стремился, ибо его добычей было нечто несравненно большее.Относительно золотого ее итога приведем следующие цифры: в 1938 году золотой запас США составлял 13 000 тонн, в 1945 году - 17 700 тонн, а в 1949 году он увеличился до рекордной отметки - 21 800 тонн, составляя 70% всех мировых золотых запасов.

Хоть ты пиши в профиле США, хоть меняй на Украина.. дальше на Россия сменишь?

Ленд-лиз (от англ. lend давать взаймы и lease [liːs] сдавать в аренду, внаём)

Где тут халява братскому народу написана?

Или Вы хотите сказать что дедушки и бабушки личный золотой запас сдавали государству в оплату хлебушка рабочим Челябинского тракторного?

А тот же автотранспорт по поводу которого поют дифирамбы. 70% было поставлено после 43 года. При этом США произвели 5 млн. машин, а нам поставили около 100к. ну да им же нужнее - они же воевали

Да много такого вылазит, если порыть. Но эти проамериканские хомяки только и могут ныть, что США благодетели приводя цифры общих поставок. СССР оплачивал все - даже то, что не доплыло. При этом абсолютно забывают что в самое трудное время 41-42 год поставки были на минимуме. в 41 году было поставлено 0.5% от договоренностей. а в трудные для СССР периоды поставки притормаживали. Как было с PQ-17 который специально слили (при этом СССР все равно должен был оплатить то что утонуло) и по этой причине остановили конвои.

Только почему-то ты забываешь, что Катюши были на Студебеккерах, а Покрышкин с удовольствием летал на Аэрокобре. И советские танкисты очень положительно отзывались о Шермане, вместо Т-34.

И ты опять, как узбек "усманов алишер, ставьте лайки, ставьте шер", врёшь. Поскольку уничтоженная в бою техника оплате не подлежала, то СССР после войны подсчитал что осталось, и заплатил только за это. И то там долго всё мурыжили и выплатили всё только в 2006 году. При том что курс доллара к тому времени упал почти в 11 раз.

Тьфу на тебя, максим-врун-ватник.

Пруфлинк в студию, пожалуйста. Только без ссылок на "мнения видных французских коммунистов" и прочих общественных деятелей. Материалы о финансировании именно Гитлера и его кампании и именно против СССР.

И кстати, а зачем тогда американцы, англичане, французы продали нам кучу всяких разных лицензий на технику и средства производства, если ставили Гитлера для борьбы с нами?

Просим эксперта в студию! Просим!

А счас и вообще убрал из профиля дабы не палиться.

П.С. Фанатам КВ рекомендую прочитать про В-1 (описание боев)

в особенности забавная история с 2С.

То есть в Африке "реальных боев" по вашему мнению не было? Или во Франции не воевали? Хм... Те же немцы могут поспорить, ну да ладно. А вот про отсутствие реальных боев французам лучше не говорить (как и про непонятные теории) - за "мон женераля" могут и по физиономии съездить. Теории и идеи тех же англичан (и отчасти американцев) достаточно понятны и без вакуума. Впрочем, такие высокие материи, как разные театры военных действий и разные принципы обустройства войск, вам вряд ли понятны.

Что же касается "детских" болезней, то ИМХО, их лучше всего лечить до "реальных боев", а не во время (как с теми же КВ). Например, Т-34 до ума довели в 1943 году. Но выяснилось, что нужна новая машина. И пришлось городить паллиативный Т-34-85. Который, кстати, после войны опять доводили до ума.