2242

65

Кондитеры обслуживали российскую власть во все времена. И речь, разумеется, не только о поставках всевозможных лакомств сначала к царскому, позже к партийному и президентскому дворам. Кондитерская упаковка всех видов и форм едва ли не с самого момента своего появления превратилась в востребованную и доступную площадку для массовой рекламы – в том числе и социально-политической.

Кстати, заворачивать конфеты и шоколад в обертки или фасовать их в жестяные и стеклянные банки человечество стало довольно поздно — в середине XIX века. В качестве упаковочного материала во Франции и Англии поначалу использовали фольгу. Изобретение же конфетной обертки приписывают Томасу Эдисону — тому самому, что запатентовал электрическую лампочку и массу других полезных вещей. Патента на фантик, конечно, никогда не было, но именно Эдисон в 1872 году создал парафинированную бумагу, которую чуть позже стали использовать кондитеры для упаковки своей сладкой продукции. Сделано это было из соображений гигиены, эстетики, удобства транспортировки и хранения сладостей. Однако сразу стало понятно, что яркая обертка с броским названием гораздо сильнее привлекает покупателя нежели простая бумага. А если это название наделить особым актуальным смыслом и добавить к нему определенную запоминающуюся картинку? Рекламно-агитационная мощь кондитерской упаковки при бесконечной любви россиян к сладостям была просто невероятной. Причем каждая маленькая агитка попадала точно в цель – в руки покупателя, разворачивавшего лакомство. Это хорошо понимали промышленники дореволюционной России.

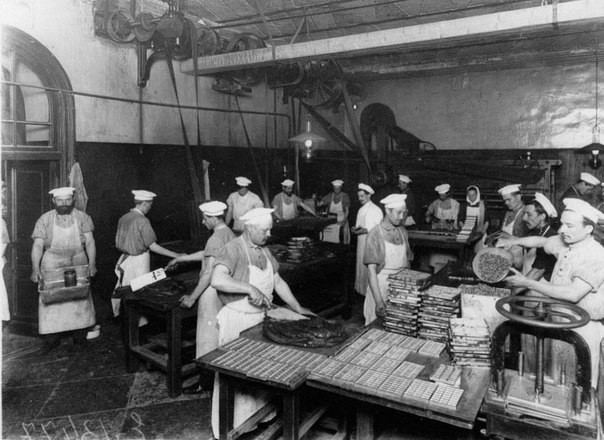

Цех по завертке карамели фабрики «С.Сиу и К»

К оформлению конфетных упаковок кондитеры конца XIX – начала XX веков подходили очень серьезно. Так, например, совладелец московского Товарищества паровой фабрики «Эйнем» Юлиус Гейс сам был художественным фотографом и лично занимался дизайнерским оформлением продукции. Это с его подачи фирменная кондитерская упаковка стала настоящим произведением искусства — в отдельных случаях даже отделывалась бархатом, шелком, кожей, муаровой бумагой. Знаменитый фабрикант Алексей Абрикосов пригласил в свой цех упаковки профессиональных живописцев – артель из 30 человек возглавлял известный в ту пору художник Федор Шемякин. Известно, что к оформлению дореволюционных конфетных оберток приложили руку многие именитые живописцы — в том числе Иван Билибин, Иван Ропет, Константин Сомов, Виктор и Апполинарий Васнецовы, Сергей Ягужинский, Борис Зворыкин, Евгений Лансере. И все сколько-нибудь существенные события в общественно-политической жизни страны художники тут же отражали в конфетных обертках, кофейных банках, коробках из-под печенья и т.д. Так что приходится признать, что присутствующая в некоторых фантиках политизированность, столь характерная для советского периода, пришла к нам не с появлением большевиков, а гораздо раньше.

×

Рабочие в дореволюционном конфетном цехе

Портреты царствующих особ и символы императорской власти присутствовали на отечественных конфетных обертках еще в середине XIX века. Угодить государю старались многие кондитерские предприятия. Так, товарищество «А.И. Абрикосов и сыновья» в огромных объемах выпускало карамель «Царскую» с яркой желтой оберткой, на которой был изображен памятник императору Александру II. Не менее помпезную упаковку для «Царской» же карамели – с гербом, вензелями, скипетром, короной и прочими имперскими атрибутами — изготавливали мастера фабрик «С. Сиу и К» и харьковского купца Дмитрия Кромского.

Кстати, конфеты, печенье и прочие сласти под названием «Царские» на рубеже XIX-XX веков выпускали едва ли не все отечественные фабрики – благо, авторские права на раскрученный бренд в ту пору никто не предъявлял. Так, кондитерская компания Жоржа Бормана изготавливала карамель «Царскую» с гербом Российской Империи на довольно простенькой обертке. Одноименные недорогие конфеты производили и петербургский кондитер Георг Ландрин, и фабрика М.И. Васильева, и многие другие российские фабриканты. Товарищество Мориса Конради выпускало «Царский» шоколад – его упаковка тоже была весьма примитивная, что довольно нетипично для дореволюционного оформления. Не отличается особым изыском и обертка для «Царских» конфет от товарищества «Эйнем». Объясняется это просто: продукция хоть и называлась «Царской», но предназначалась для широких масс, т.е. была относительно доступной в цене – отсюда, собственно, незамысловатая дешевая упаковка. Но ведь простому человеку важнее, что там внутри. Так Его Величество вполне экономно становился ближе к народу.

Товарищество паровой фабрики «Эйнем» заглянуло и вглубь веков. В коллекциях встречаются шикарные по дизайну и качеству, пронизанные патриотизмом, упаковки от кофе и какао с красочными иллюстрациями наиболее знаковых событий в российской истории – к примеру, приглашение Михаила Федоровича Романова вступить на царство. Уговоры, как известно, возымели эффект.

Патриотическим посылом веет и от обертки к вологодской дореволюционной карамели «Россия», на которой изображен русский витязь в доспехах, имперским орлом на щите и триколором в руке. Под доспехами, очевидно, скрывается женщина – сама Россия-матушка. Сильная, отважная, но мудрая и справедливая. Обратите внимание, какое доброе у нее получилось лицо! Правда, художественное оформление у этого фантика далеко не идеальное — доводка по цвету, мягко говоря, хромает. Заметим также, что в советское время слово «Россия» с упаковок продуктов исчезнет.

В тот же период сразу несколько фабрик выпускали конфеты, название которых сегодня вызвало бы немало горячих споров – это карамель «Малороссийская», на упаковке которой нарисована девушка с бубном в украинском национальном костюме. Кроме того, производилась серия мини-шоколада «Русские народности», где также были представлены представители Малороссии. Карамель с аналогичным названием, кстати, выпускалась и в СССР. Так что до недавнего времени подобное наименование считалось не только корректным, но и вполне патриотичным.

Существенно добавляли авторитета императорскому двору лакомства, на упаковках которых размещались виды разных российских городов – прежде всего, Москвы. Помимо памятников и изысканных архитектурных строений, на обертках изображали царские дворцы, различные государственные учреждения, храмы. Подобных фантиков в частных коллекциях и музеях встречается множество, упомянуть все серии практически невозможно. Приведем в качестве примера наиболее красочные из них.

В 1903 году на российском рынке появились конфеты, на обертках которых красовались уже виды Санкт-Петербурга – в этот год Северная Столица отмечала свое 200-летие. Впрочем, подобных упаковок сохранилось немного – во всяком случае, в коллекциях они почти не представлены. Известно, например, что торговый дом «Г. и Е. Леновы» выпустил к этой дате леденцы монпансье в жестяной коробке под названием «Царь Петр I» с портретом императора на крышке.

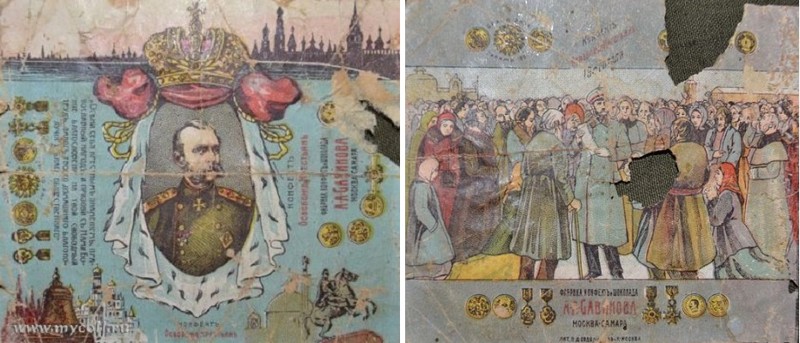

Надо сказать, что традиция отмечать исторические события выпуском новых сортов кондитерских изделий берет в России свое начало еще со времен царствования императора Александра II. Именно тогда, после отмены крепостного права, была изготовлена первая русская «историческая» упаковка — в 1861 году в лавках появились конфеты от фабрики А.А. Савинова под названиями «Реформа», «Воля», «Освобождение крестьян», «Отмена крепостного права». Справедливости ради заметим, что освобожденным крестьянам вряд ли были по карману эти лакомства. Сами фантики получились очень насыщенными по содержанию — в основном, с изображением толп народа, который благодарит государя за принятое судьбоносное решение. К сожалению, таких оберточных артефактов к настоящему времени почти не сохранилось, а те, что представлены — в плачевном состоянии.

Не пропустили российские фабриканты и налаживание связей между Москвой и Парижем. В 1896 году император Николай II вместе с супругой посетил Францию. Этот визит стал результатом и выражением долгожданного сближения Франции и России. Деятельным сторонником этого политического диалога был, в том числе, президент Французской Республики Феликс Фор — он предпринял ответный визит в Россию в 1897 году. Как результат — портрет правителя на нашей конфетной обертке. Что ни говори, а российские кондитеры мгновенно реагировали на политическую конъюнктуру. На родине таких почестей Феликсу Фору наверняка не оказывали.

Широко праздновала в 1910 году вся Империя еще одну знаковую дату — 100-летие со дня рождения самого популярного в ту пору писателя Николая Васильевича Гоголя. Это событие также нашло отражение в конфетных сериях. Причем кондитеры производили не только карамель «Гоголь» с портретом классика, но и лакомства с изображением героев из гоголевских произведений и небольшими цитатами из них. Сегодня уже вряд ли кто-то ответит, чья начинка была вкуснее – Собакевича, Бобчинского или Тараса Бульбы.

Примечательно, что «революционный буревестник» и главный пролетарский писатель Максим Горький был «воспет» в карамели именно царскими кондитерами. Паровая фабрика И.Л. Динга выпустила конфеты с портретом молодого еще писателя задолго до 1917 года – как известно, своими первыми романтическими произведениями Алексей Пешков прославился еще до прихода советской власти. Кстати, последняя ему таких именных конфетных почестей не оказала, хотя многочисленные варианты «буревестников» с советских кондитерских конвейеров сходили регулярно. В дореволюционную писательскую серию угодил и Лев Николаевич Толстой – художники фабрики Филиппова изобразили российского классика босым, в полный рост, на фоне фамильного имения. Чести попасть на имперскую конфетную обертку также удостоились знаменитый российский оперный певец Леонид Собинов и художник Виктор Васнецов. Всемирная слава этих русских талантов, безусловно, добавляли авторитета и самой Российской Империи, так что эти фантики с чистой совестью можно отнести к пропагандистским — мол, знай наших!

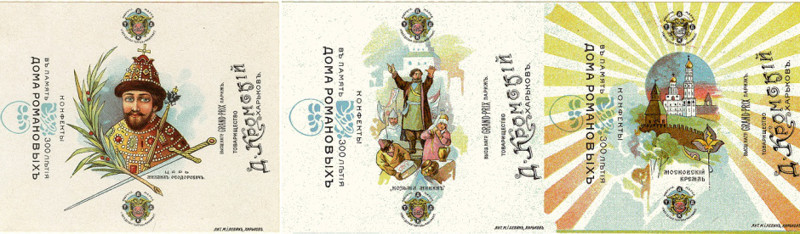

В 1913 году Российская Империя с большим размахом отметила 300-летие Дома Романовых. Не остались в долгу и кондитеры, причем к этой дате они подошли с истинным патриотизмом. К юбилейным торжествам готовились заранее: заказывали специальную праздничную упаковку, разрабатывали новые виды сладкой продукции. Для простого народа – карамельки и ириски, для более состоятельных клиентов – сдобное печенье, шоколад, конфеты с изысканным вкусом. Так, харьковское товарищество Дмитрия Кромского в 1913 году выпустило серию конфет «В память 300-летия Дома Романовых», в которую вошли карамель «Царь Михаил Федорович», «Московский Кремль», «Козьма Минин» и другие.

Товарищество «Эйнем» к этой же дате выпустило линию элитных кондитерских изделий, в изысканные жестяные и картонные коробки вкладывались многостраничные юбилейные проспекты с изображением царских особ и кратким справочным рассказом о них. В данном случае упаковка выполняла не только агитационную, но и образовательную функцию, что, впрочем, не было большой редкостью. Ведущие российские кондитеры всегда считали своим гражданским долгом совмещать коммерческий подход к делу с благотворительной и просветительской деятельностью. По дореволюционным фантикам можно было изучить не только всю царскую династию и народности империи, но и виды морских гадов, птиц, разновидности оружия и охоты, и даже изучить азбуку.

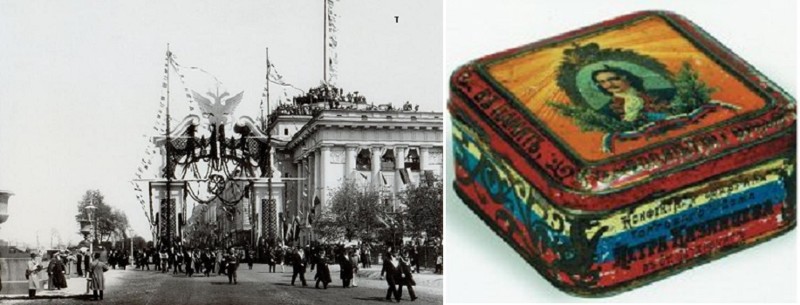

Здание фабрики «А.Сиу и К» в Москве

Как ни странно, но в юбилейной кондитерской серии, судя по всему, не было ни одной обертки с изображением российских императриц. Во всяком случае, нам не удалось отыскать ни одного такого фантика (кстати, современные такие экземпляры попадаются часто). Найти объяснение этому трудно — в России всегда почитали и признавали заслуги и Екатерины II, и Елизаветы Петровны. Однако им места на кондитерских упаковках отведено почему-то не было.

В том же 1913 году в честь 300-летия Дома Романовых фабрика «А.Сиу и К» впервые выпустила печенье «Юбилейное». Эта марка благополучно дожила до наших дней, и большинство сладкоежек ошибочно связывают ее появление с советским периодом — с юбилеями революции, с днем рождения Ленина или других вождей. Однако название это родилось именно в год 300-летия российской монархии. Кондитер-фабрикант Адольф Сиу придумал рецептуру, содержащую пшеничную муку, кукурузный крахмал, сахарную пудру, маргарин, молоко и яйца. «Юбилейный бисквит», преподнесенный правящей династии, по слухам, так понравился императору, что фабрика «Сиу и Ко» получила звание поставщика Двора Его Императорского Величества. Через каких-то 4 года большевики экспроприируют и название «Юбилейное», и фабрику, и рецепт знаменитого печенья.

В том же 1913 году в честь 300-летия Дома Романовых фабрика «А.Сиу и К» впервые выпустила печенье «Юбилейное». Эта марка благополучно дожила до наших дней, и большинство сладкоежек ошибочно связывают ее появление с советским периодом — с юбилеями революции, с днем рождения Ленина или других вождей. Однако название это родилось именно в год 300-летия российской монархии. Кондитер-фабрикант Адольф Сиу придумал рецептуру, содержащую пшеничную муку, кукурузный крахмал, сахарную пудру, маргарин, молоко и яйца. «Юбилейный бисквит», преподнесенный правящей династии, по слухам, так понравился императору, что фабрика «Сиу и Ко» получила звание поставщика Двора Его Императорского Величества. Через каких-то 4 года большевики экспроприируют и название «Юбилейное», и фабрику, и рецепт знаменитого печенья.

Коробка от монпансье к 300-летию Дома Романовых

Не обошли вниманием столь знаковую юбилейную дату и производители монпансье. В некоторых российских музеях бережно хранятся жестяные коробки, крышки которых украшают портреты первого и последнего российских государей из династии Романовых. Это редчайшие и ценнейшие экспонаты. Пророческим получилось их художественное оформление. Впрочем, в 1913 году никто и представить не мог, что Николай II действительно станет последним российским императором, да и самой империи остается существовать считанные годы.

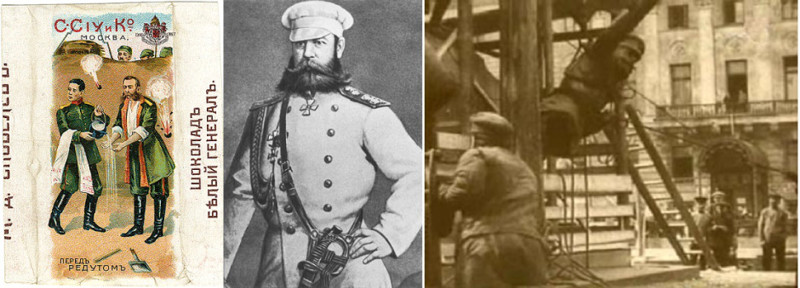

«Белый генерал» — от конфетной обертки до сноса памятника

Ну а пока ничего не подозревающие российские кондитеры с помощью своей сладкой продукции отдают должное боевым успехам Российской Империи. Детвора в ту пору вовсю лакомилась карамельками «Бисмарк», «Нельсон», «Сусанин». С неменьшим аппетитом сладкоежки уплетали шоколадки «Белый генерал» от фабрики «Сиу и К», изготовленные в честь триумфатора Русско-Турецкой войны и освободителя Болгарии Михаила Скобелева. Эти конфеты были выпущены в память о Хивинском походе при освоении Российской Империей среднеазиатских просторов. Столь звучное прозвище — «Белый генерал» — полководец получил в том числе из-за того, что даже в бой частенько выступал в белоснежном мундире и на белом коне. К сожалению, в советское время об этом легендарном полководце незаслуженно забудут, предварительно уничтожив все памятники, установленные в его честь. В Москве такой монумент был разрушен 1 мая 1918 года по личному указанию Владимира Ленина — в соответствии с декретом о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг. На месте уничтоженного изваяния была установлена бетонная фигура «Революционной Свободы», которую впоследствии заменили Юрием Долгоруким.

«Национальная» серия конфет с изображением бронепалубного крейсера «Аскольд», прославившего Россию в Русско-Японской войне, появилась в начале XX века. Советская власть, конечно, «Аскольда» с карамельного конвейера скоропостижно сняла, а взамен дала освобожденному от царских оков пролетариату конфету с изображением правильного корабля – броненосца «Потемкина». А уж сколько шоколадных и карамельных «Аврор» дошло до советского и российского потребителя, сосчитать, пожалуй, невозможно.

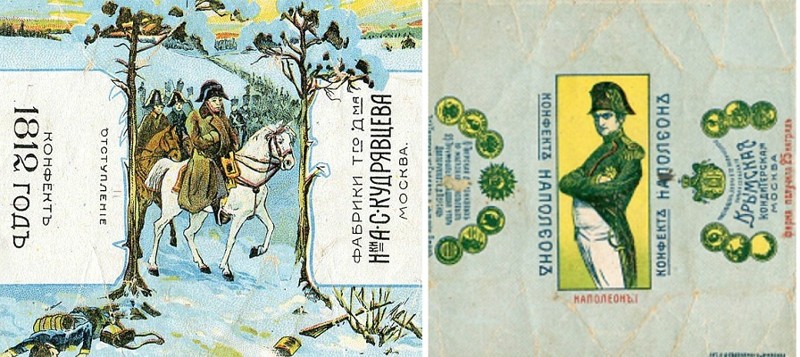

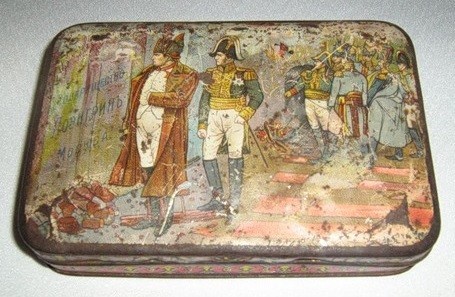

Благодатным информационным поводом для наших кондитеров и упаковщиков стал и 1912 год, когда Империя пышно отмечала 100-летие победы над Наполеоном. Россияне наверняка с нескрываемым удовольствием поглощали поверженного Бонапарта, пусть даже карамельного.

Леденцовый корсиканец от компании Георга Ландрина, которая специализировалась на выпуске монпансье, тоже выглядел вполне аппетитно. Сегодня такие артефакты являются исключительной редкостью.

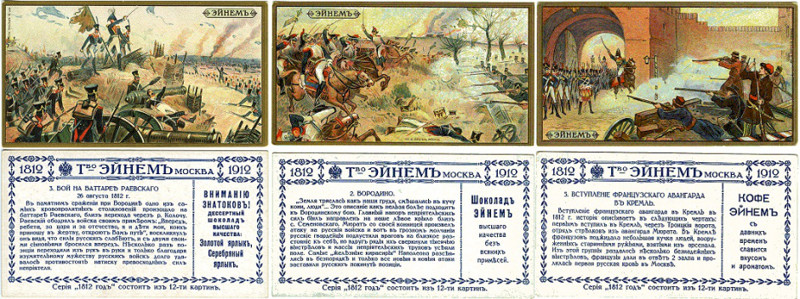

Широко известна также серия дорогого десертного шоколада высшего качества от товарищества «Эйнем» под общим названием «1812». Она включала дюжину разных красочных оберток — в их числе «Бой батареи Раевского», «Бородино», «Вступление французского авангарда в Кремль» и т.д. Каждая такая упаковка сопровождалась небольшим справочным материалом на заявленную тему. Сладкоежки, собравшие все двенадцать оберток, получали довольно неплохое представление об основных моментах Отечественной войны 1812 года.

Несколько фабрик в 1912 году основательно отметились выпуском различной продукции под общим названием «Русское войско» с картинками всех чинов царской армии — от нижних до офицерских. Воины-победители на яркой обертке изображались сплошь бравыми, статными, веселыми усачами — уланами, драгунами, адъютантами, кавалергардами — которым не страшен никакой враг. Любителей сладкого должна была распирать закономерная и неподдельная гордость от одного вида надежных защитников Отечества. И народ действительно гордился!

Однако спустя два года изменятся не только настроения в стране и тональность конфетных фантиков, но даже качество этих фантиков. Изысканные многоцветные рисунки на обертках 1910-13 годов во время Первой Мировой войны вдруг стали невзрачными и преимущественно одноцветными. Финансовые трудности вынуждали производителей экономить на хорошей упаковке. Уже в самом начале Империалистической кампании московская фабрика «Прогрессъ» выпустила карамель «Ультиматумъ». В отличие от разноцветных, порой фривольных довоенных, ее обертка была выдержана в мрачных серо-черных тонах. Довольно мрачновато выглядит и карамелька со скучным названием «Серый герой» от Петроградской фабрики конфет и шоколада. На ее неказистом фантике изображен российский солдат в форме пехотинца. При этом почему-то в центре стрелковой мишени. Ощущение такое, что шансов на победу и возвращение домой у него немного.

Выпускалась в тот период серия карамели «Геройская» с портретом самого известного героя Первой Мировой войны, Георгиевского кавалера Козьмы Крючкова. 30 июля 1914 года в бою близ местечка Коцари в Польше он убил 11 немцев, получив при этом 16 ран пикой. В годы войны образ этого лихого казака столь часто эксплуатировался пропагандой, что у многих возникли сомнения в реальности его подвига. Впрочем, сам персонаж был вполне реален. Известно, что на фронт для знакомства с легендарным героем специально приезжали знатные столичные дамы. В Гражданскую войну Кузьма Крючков остался верен присяге — сражался против большевиков, геройски погиб в 1919 году в бою под деревней Лопуховка Саратовской губернии.

Не забыли производители конфет и о российских союзниках в Первой Мировой войне, о чем свидетельствует карамель «Союзная» от фабрики «Сиу и К» с государственными флагами Бельгии, Франции, Сербии, Великобритании на обертке. Отдельно выпускалась карамель «Балканская» с портретом сербского короля Петра I, который лично командовал своими войсками в Первую Мировую войну. К этой же теме можно отнести обертку от конфеты с изображением сестры милосердия, которая оказывала медицинскую помощь нашим бойцам во время военной кампании. Каждый из этих фантиков, безусловно, наделен агитационной функцией.

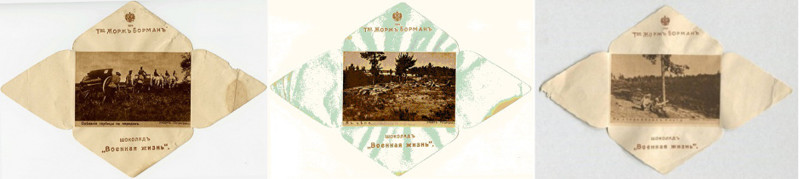

Фабрикант Жорж Борман в 1915-1916 годах выпускал серию шоколада «Военная жизнь». На каждой плитке он размещал небольшую черно-белую фотографию с военным эпизодом – например, «Надевание гаубицы на передок», «В цепи», «На привале». Получалось хоть и не красочно, зато очень достоверно — все-таки настоящие снимки. Другими словами, российские кондитеры очень активно использовали военную тематику при изготовлении упаковок для своей продукции. Сегодня трудно сказать, был ли это ответ на особый царский заказ. В любом случае, изготовление подобных оберток не могло не поощряться Двором Его Величества. Считалось, что такие упаковки повышали боевой дух и уверенность в победе как на фронте, так и в тылу

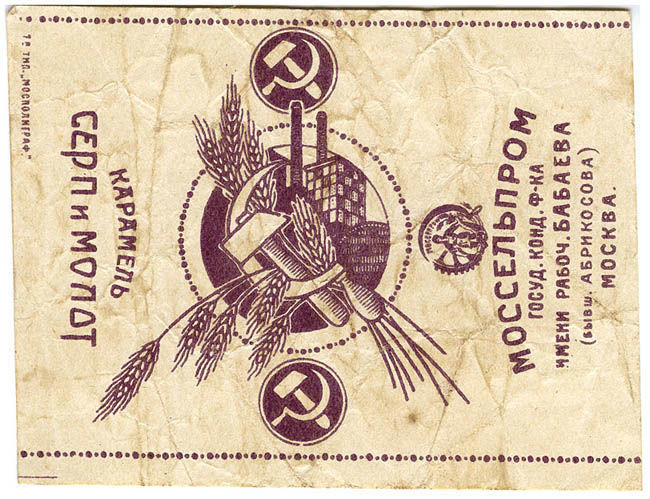

Теперь предлагаем оценить положение отечественного кондитерского производства, в котором оно оказалось вскоре после роковых событий октября 1917 года. А положение это было весьма плачевным. После революции молодой Стране Советов было, мягко говоря, не до сладкой жизни – нужно было выживать, а конфеты не входили в число продуктов первой необходимости. Не удивительно, что в результате смены политического строя вместо 145 крупных кондитерских предприятий (таковыми считались те, на которых работали более 50 человек), насчитывавшихся в Российской Империи к 1917 году, осталось не более 10. Чудом пережившие переворот фабрики после национализации были лишены известных брендовых названий и пронумерованы. Например, знаменитое Товарищество паровой фабрики «Эйнем» в период так называемого «военного коммунизма» стало называться «Государственная кондитерская фабрика № 1», фабрика Абрикосова получила №2, фабрика «Сиу и К» — №3 и т.д. В коллекциях оберток нам, к сожалению, не удалось отыскать ни одного экспоната, промаркированного пронумерованными названиями фабрик – то ли производство сладостей в это время было почти заморожено, то ли конфеты поступали в продажу без упаковки, а вся бумага шла на более важные нужды. Но факт остается фактом – на самых ранних советских конфетных обертках, которые нам удалось найти, значатся вовсе не нумерованные, а новые названия кондитерских фабрик, которые им были даны после 1921 года с приходом НЭПа. Восстанавливать народное хозяйство большевики начали с присвоения своим предприятиям новых наименований – товарищество «Эйнем» превратилось в «Красный Октябрь», фабрике Абрикосова дали имя Петра Бабаева, «Сиу и К» переименована в «Большевик». Причем рядом с новыми названиями государственных предприятий на упаковках еще несколько лет указывали и имена прежних владельцев фабрик (например, «бывш. «Эйнем») — настолько велико было доверие народа к старым производителям. Все эти бывшие царские кондитерские гиганты с приходом НЭПа объединились под эгидой Моссельпрома.

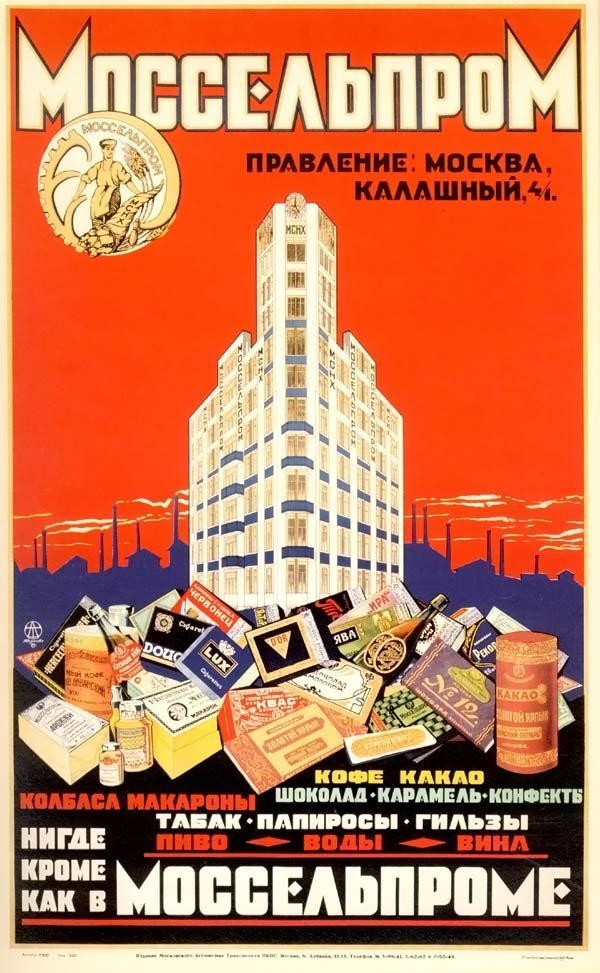

Моссельпром — Московское губернское объединение предприятий по переработке продуктов сельскохозяйственной промышленности — пищевой трест Московского совета народного хозяйства, объединивший столичные национализированные предприятия. Трест был создан в 1922 году и существовал до 1937 года. В его состав вошли не только кондитерские, но также табачные, хлебопекарные, колбасные, пивоваренные, мукомольные, макаронные, дрожжевые, винные, консервные заводы. Моссельпрому также принадлежало несколько вспомогательных производств (картонно-ящичная фабрика, художественная мастерская, типография и др.) и собственная широкая оптовая и розничная сеть сбыта, включавшая оптовые базы, розничные магазины, ларьки и лотки.

Среди фантиков той поры вы вряд ли отыщете хоть один от шоколада: подъем сладкого производства советская власть начала с выпуска самых простых и дешевых конфет – карамели и драже. Именно эти цеха запускались в первую очередь. Пролетариату, в прямом смысле не едавшему ничего «слаще морковки», даже эти незамысловатые сладости казались вкуснейшим лакомством. Некоторые источники утверждают, что технологии производства и рецепты фирменного царского шоколада в постреволюционной неразберихе были утеряны.

Нельзя не заметить, что уровень полиграфии конфетных оберток начала 20-х годов существенно упал по сравнению с 1913-1914 годами. Экономические трудности сказались даже на качестве бумаги: конфеты теперь заворачивают в грубую сероватую обертку. Многие квалифицированные печатники либо покинули страну, либо были уволены, либо не могли полноценно работать на изношенном оборудовании, которое послереволюционные 5-7 лет вообще не подвергалось обслуживанию. Кроме того, были утрачены запасы расходных материалов – ждать поставок качественных красок было неоткуда. Не удивительно, что после 1917 года широко распространились одноцветные тусклые обертки. Идеологическая подоплека под эту блеклость и безликость нашлась быстро — цветные и нарядные фантики были признаны ненужной роскошью, которая напоминала о красивой жизни буржуазии.

Разительные перемены произошли и в названиях сладкой продукции. Советская власть ликвидировала с оберток все приметы старого времени, все символы, связанные с императорской Россией. Исчезли бренды «Царская», «Принцесса», «Боярыня». Вместо них новое руководство страны дало народу десятки других названий, соответствующих революционной эпохе. Именно в начале 20-х годов агитационная функция кондитерских оберток проявилась наиболее явно – конфетная пропаганда стала массированной, напористой, порой агрессивной, а временами до забавного нелепой. Но в любом случае, карамельная агитация была понятнее и приятнее простому народу. Политизированность фантиков проявилась, прежде всего, в появлении на них портретов новых героев – советских. Лидеры революции, вожди мирового пролетариата, народные бунтари входили в повседневную жизнь «освобожденного рабоче-крестьянского класса» не только с передовиц «Правды», но и с карамельных оберток.

Нельзя не заметить, что уровень полиграфии конфетных оберток начала 20-х годов существенно упал по сравнению с 1913-1914 годами. Экономические трудности сказались даже на качестве бумаги: конфеты теперь заворачивают в грубую сероватую обертку. Многие квалифицированные печатники либо покинули страну, либо были уволены, либо не могли полноценно работать на изношенном оборудовании, которое послереволюционные 5-7 лет вообще не подвергалось обслуживанию. Кроме того, были утрачены запасы расходных материалов – ждать поставок качественных красок было неоткуда. Не удивительно, что после 1917 года широко распространились одноцветные тусклые обертки. Идеологическая подоплека под эту блеклость и безликость нашлась быстро — цветные и нарядные фантики были признаны ненужной роскошью, которая напоминала о красивой жизни буржуазии.

Разительные перемены произошли и в названиях сладкой продукции. Советская власть ликвидировала с оберток все приметы старого времени, все символы, связанные с императорской Россией. Исчезли бренды «Царская», «Принцесса», «Боярыня». Вместо них новое руководство страны дало народу десятки других названий, соответствующих революционной эпохе. Именно в начале 20-х годов агитационная функция кондитерских оберток проявилась наиболее явно – конфетная пропаганда стала массированной, напористой, порой агрессивной, а временами до забавного нелепой. Но в любом случае, карамельная агитация была понятнее и приятнее простому народу. Политизированность фантиков проявилась, прежде всего, в появлении на них портретов новых героев – советских. Лидеры революции, вожди мирового пролетариата, народные бунтари входили в повседневную жизнь «освобожденного рабоче-крестьянского класса» не только с передовиц «Правды», но и с карамельных оберток.

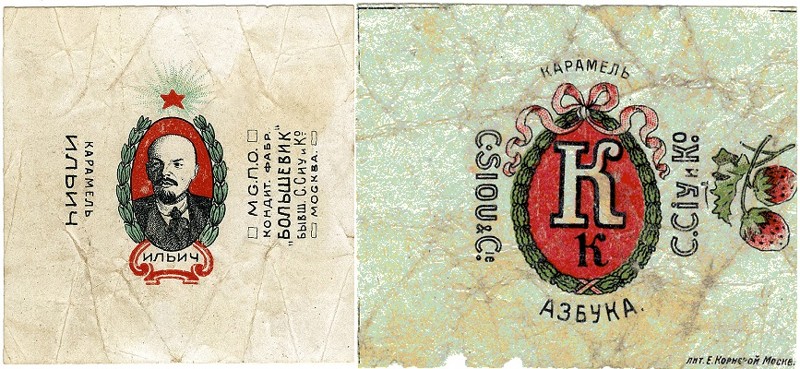

Кондитерская фабрика «Большевик», например, выпускала карамель «Ильич» с примитивным рисованным портретом «вождя мирового пролетариата» на красном фоне, обрамленным зеленым венком и увенчанным алой звездой, от которой почему-то исходило зеленое сияние. Нельзя не оценить тонкий психологический ход тех, кто придумал этот фантик – с первых лет жизни вождь ассоциировался у детей со сладким, они просто обожали дедушку Ленина. Обратите внимание: на этой обертке рядом с новообретенным названием национализированной фабрики значится и прежнее — кондитерское товарищество «Сиу и К». Как выяснилось, большевики бессовестно национализировали у француза Адольфа Сиу и его сыновей не только саму фабрику, но даже дизайн его конфетных фантиков! Взгляните на обертку от дореволюционной карамели из серии «Азбука» с буквой «К» — ее оформление почти идентично упаковке для «Ильича», разве что кокетливый бантик сверху заменили пятиконечной звездой. Даже странно, что большевики не удосужились обернуть карамельного вождя в какой-то оригинальный фантик

Это было не единственное советское лакомство с изображением «отца мировой революции». Известно о еще одной карамели «Ильич» с портретом вождя и об одноименном печенье. Кроме того, фабрика «Красный Октябрь» выпускала большие упаковки карамели серии «Пролетарская» с изображением Ленина. Скорее всего, эти конфеты были в форме драже и не имели индивидуальной обертки (по крайней мере, они не встречаются в коллекциях). Большинство знатоков датируют незамысловатые ленинские сладости серединой 20-х годов, предполагая, что они сошли с конвейера уже после смерти вождя. Спорить не будем — скорее всего так и было.

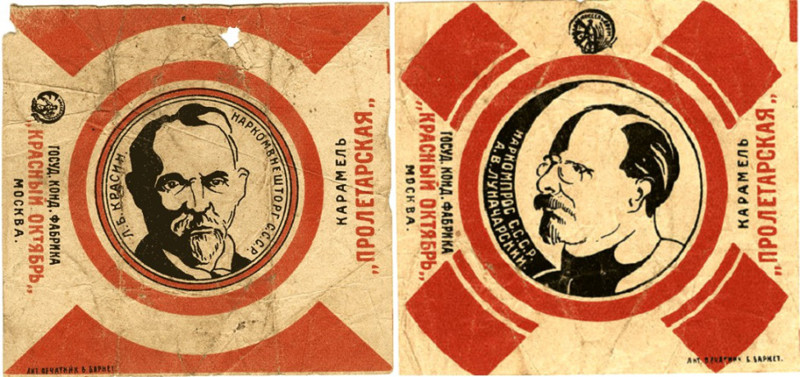

Кстати, «Красный Октябрь» выпускал целую серию карамели «Пролетарская». Сколько революционных вождей в нее вошло — точно неизвестно, но в среде коллекционеров встречаются как минимум две обертки — с портретом наркома внешней торговли Леонида Красина (того самого Красина, который, по одной из версий, застрелил Савву Морозова, а также был инициатором сохранения тела почившего Ленина и возведения мавзолея на Красной площади), и изображением наркома просвещения Анатолия Луначарского. К слову, оба они умрут до начала большого террора, развернутого Сталиным в конце 30-х годов. Заметим также, что обертки этой серии, как и многих других, были отпечатаны в московской типографии потомственного печатника Б. Барнета (выходца из Великобритании, приехавшего в Россию еще в первой половине XIX века), т.е. к этому времени большевики еще не успели переименовать национализированное предприятие, что может свидетельствовать о том, что конфеты эти были выпущены в самом начале 20-х. Обратим внимание, что «Пролетарские» карамельки были упакованы в обертки, оформленные в тяжеловесном стиле советского пропагандистского плаката. Обилие красного цвета — тоже примета новой эпохи.

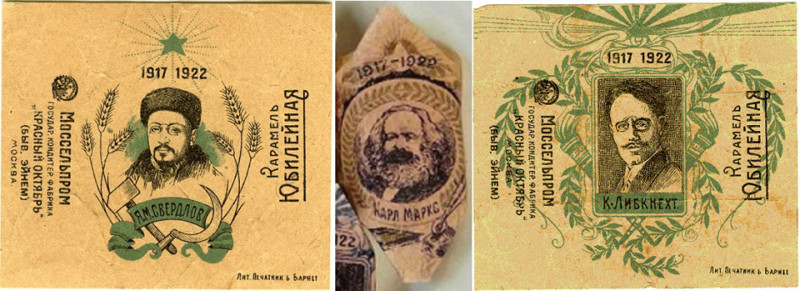

Тот же «Красный Октябрь» в ту пору производил серию карамели «Юбилейная», выпуск которой был приурочен к 5-летию Октябрьской революции. Об этом событии красноречиво свидетельствовали две даты, размещенные на каждой обертке — «1917-1922». На этот раз на фантики попали Яков Свердлов, почивший в 1919 году и очень ценимый Лениным, а также автор первого коммунистического манифеста немец Карл Маркс и его соотечественник, вождь Коммунистической партии Германии Карл Либкнехт, жестоко убитый сторонниками правительства Фридриха Эберта в 1919 году. Несмотря на обилие большевистской символики — пшеничных колосьев, серпа с молотом, факелов, лавровых венков, пятиконечных звезд — это творение художников «Красного Октября» было выдержано в традиционном довоенном стиле. Все эти игривые завитки в шрифтах скоро уступят место рубленным литерам. В некоторых источниках встречаются данные о том, что в эту серию также вошел портрет Льва Троцкого, но отыскать такую обертку нам не удалось. Быть может, наши читатели обладают таким раритетом и продемонстрируют его посредством сайта «Маленькие истории»?

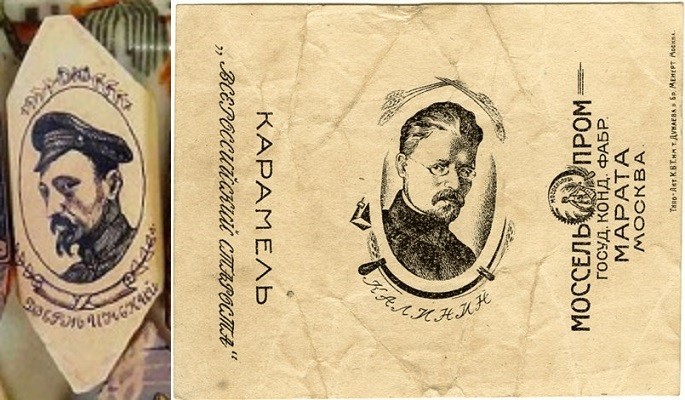

Государственная кондитерская фабрика «Марата» в 20-е годы выпускала в одном дизайнерском решении как минимум две портретные карамели – «Всесоюзный староста Калинин» и «Дзержинский». «Железный Феликс» вряд ли застал именные конфеты, а вот Михаил Иванович наверняка не раз пробовал «самого себя» на вкус. Да и не только он мог морозным зимним вечерком попить чаю с «всесоюзным старостой» вприкуску. В дизайне обоих фантиков все еще присутствует легкость, утонченность — даже серп вокруг Калинина выглядит изящно, совершенно невоинственно.

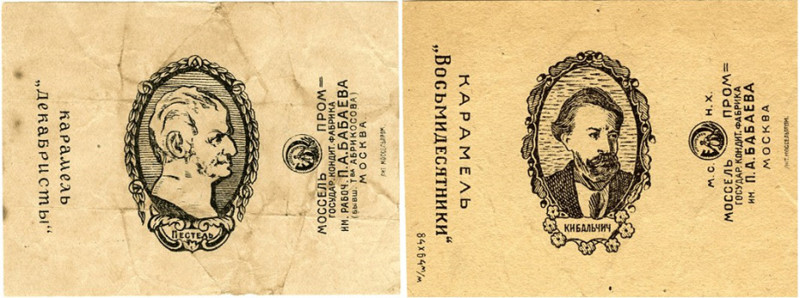

Советская власть отвела на конфетных фантиках место и давно почившим борцам с царской властью. В среде коллекционеров, в частности, широко известна серия карамели «Декабристы», выпускаемая фабрикой им. Бабаева. На одной из оберток изображен портрет Павла Пестеля, казненного через повешение в июле 1926 года. Нередко встречается бабаевская же серия «Восьмидесятники» с изображением не менее почитаемого советской властью Николая Кибальчича, повешенного 3 апреля 1881 года за организацию покушения на Александра II, в результате которого император-реформатор был смертельно ранен. Впрочем, улицы и прочие объекты, названные в честь Кибальчича, Перовской, Желябова и остальных террористов, организовавших и реализовавших убийство Александра II, до сих пор есть в каждом втором российском городе.

Революционная символика на упаковках и этикетках понятными образами говорила потребителю об устремлениях, которыми проникнут класс, взявший власть в свои руки. Очень многие названия советских конфет 20-х годов начинались со слова «красный». Это вполне объяснимо: красный в понимании большевиков – цвет крови, пролитой трудящимися в борьбе за свою свободу. Так что на прилавках магазинов той поры можно было встретить карамель «Красный мак», «Красный авиатор» и даже «Красный инвалид» (инвалидами тогда называли ветеранов, получивших увечья на войне). Или карамель «Красная Москва». Сюжет на ее обертке для того времени довольно банален — рабочий стоит на руинах старого мира, в руках у него ружье с красным флагом на штыке, а позади открывается новый мир — коптящий завод, многоэтажные дома. В авангардном стиле той эпохи очень любили изображать индустриальные дым и трубы, служившие тогда маркером Силы и Прогресса. Нельзя не заметить и большую красную шестиконечную (!) звезду, на фоне которой красуется революционный рабочий. На фантике «Красная Заря», кстати, стилистически очень похожем на «Красную Москву», мы видим пролетариев и крестьянина на фоне индустриального и аграрного пейзажей, на переднем плане также изображен знаменосец с флагом РСФСР. Обе конфеты ожидаемо выпущены фабрикой «Красный Октябрь». Заметьте, что края рисунков у оберток полностью совпадают — судя по всему, они выпускались одной лентой.

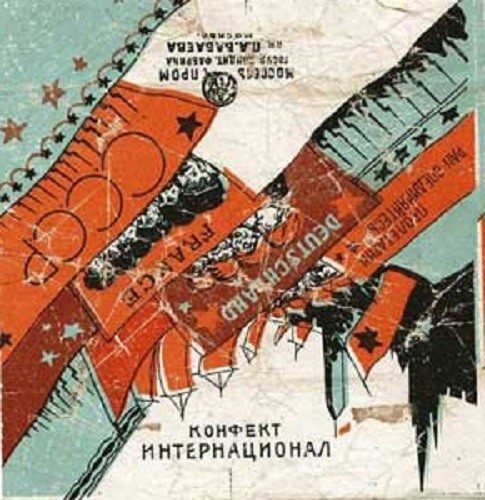

Кстати, звезда Давида на красном знамени также присутствует на обертке от конфеты «Интернационал» фабрики им. Бабаева. Карамелью с подобным названием в СССР было никого не удивить: эта международная революционная пролетарская организация объединяла компартии десятков стран и грезила мировой революцией – как и любой добропорядочный советский гражданин. Однако нас в этой обертке привлек совсем другой нюанс: на фантике отпечатано слово «конфект», а не «конфета». Именно так – в мужском роде и через букву «К» — это слово употреблялось в нашей стране до середины 20-х годов. Однако советские кондитерские упаковки с этим словом встречаются нечасто – все потому, что в СССР, как мы уже отмечали, было засилье дешевой карамели. Конфекты же, очевидно, были шоколадными. Вполне вероятно, что «Интернационал» действительно сделали шоколадным – не хотелось ударить в грязь перед иностранными товарищами.

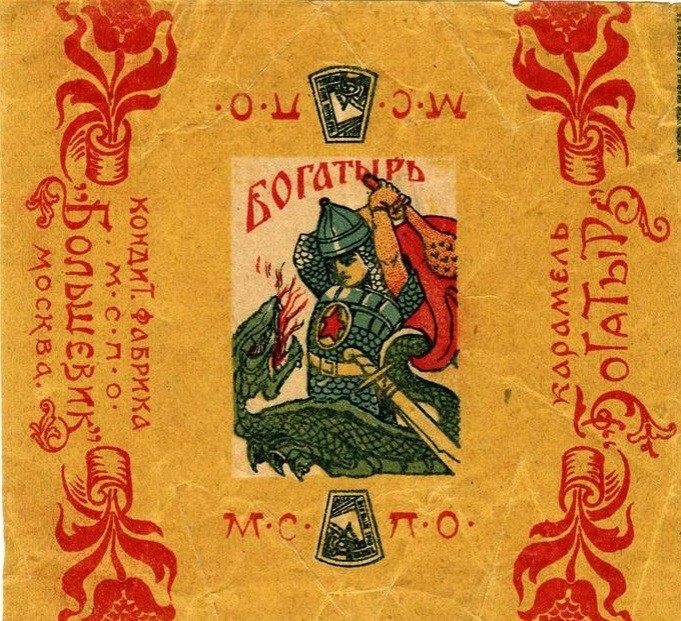

Опять же звезда, но уже пятиконечная красная, выдает агитационную направленность другого фантика – от карамели «Богатырь». На обертке русский витязь в древних доспехах разит палицей огнедышащего дракона. Все бы ничего, да только на груди у богатыря символ совсем иной эпохи, далекой от Древней Руси. В драконе же покупатель, очевидно, должен был распознать классового врага. Ну что же, тонкий пропагандистский ход от дизайнеров фабрики «Большевик».

Ярко выраженная пропагандистская направленность прослеживается и у серии карамели «Республиканская» — на ее обертках, выполненных исключительно в красном цвете, около десятка разнообразных сюжетов со знаменосцами, красноармейцами, рабочими, крестьянами и прочим революционным людом. Люд этот щедро приправлен образами и символами Новой Эры: помимо красных знамен и рабоче-крестьянских инструментов в оформлении используются диковинные архитектурные сооружения, телеграфные провода, самолеты, локомотивы. На каждой обертке из этой серии мы встречаем аббревиатуру «СССР». Видимо, конфеты были выпущены как раз к образованию Союза Социалистических Советских Республик – потому, собственно, они и называются «Республиканскими».

Разумеется, советские художники и кондитеры не могли обойти вниманием и символ объединенного рабоче-крестьянского труда — перекрещенные серп и молот. Эта эмблема была принята в Советской России весной 1918 года. Впервые ее изображение появилось в печати 26 июля того же года — до этого использовалась эмблема «плуг и молот». Вместе с красной звездой серп и молот появились на флаге СССР в 1923 году, а год спустя были закреплены конституцией. Эти перекрещенные символы до середины 30-х годов считались малым гербом СССР. В общем, инструменты эти просто не могли не появиться на обертках советской карамели.

Символом того времени стало и само выражение «Новая Эра», означавшее наступление советской эпохи с ее равенством, свободой и братством. Согласно ленинской доктрине, Новая Эра предполагала формирование особой массовой психологии человека свободного от чувства собственности, привыкшего жить интересами государства. Формировать эту массовую психологию (позже ее иронично назовут стадной) должны были, в том числе, карамельные обертки — например, от одесской фабрики им. Розы Люксембург. Новую Эру, по мнению художников этого предприятия, олицетворяет знаменитая скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница».

В молодой Стране Советов одно время бытовало мнение, что обертки из–под конфет — это, своего рода, «исторические памятники борьбы рабочего класса». Это, конечно, преувеличение, но несомненно, упаковка, причем не только кондитерская, несла на себе определенный отпечаток событий и быта тех лет. По первым советским фантикам можно проследить, какие проблемы существовали тогда в СССР. Страна усиленно борется с тотальной неграмотностью — в кондитерских магазинах появляется карамель «Азбука» с изображением предметов по алфавиту. И не просто предметов, а именно тех, что отражают научно-технический прогресс, к которому так стремится СССР: буква «А» — Аэроплан, «М» — Метро, «Т» — Трамвай, «Ц» — Цеппелин. Интересно, какой город послужил фоном для цеппелина от фабрики им. Бабаева?

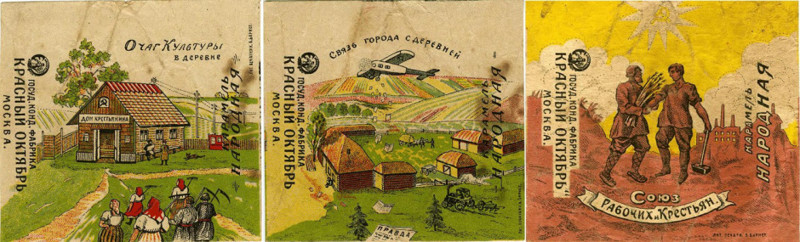

Еще одна насущная проблема тех лет – окультуривание крестьянства. Государство как могло агитировало сельское население получать хотя бы начальное образование. Процесс этот проходил очень тяжело, крестьяне учились читать и писать крайне неохотно. По деревням засылались так называемые избачи, при колхозах открывались ликбезы, устраивались лекции и концерты просветительского толка. Борьба с безграмотностью породила довольно забавную по нынешним меркам серию карамели «Народная». На одной из оберток под названием «Очаг культуры в деревне» изображен осененный серпом и молотом Дом крестьянина, к которому в селе ведут все дороги. В него дружно шествует группа косарей. Обратите внимание, на завалинке у самого «очага культуры» сидит тот самый избач с газетой в руках – по всему видать, грамотный. На второй обертке – «Связь города с деревней» — самолет с воздуха раскидывает над селом главный печатный рупор СССР газету «Правда». На третьем фантике — «Союз рабочих и крестьян» — мы видим агрария и пролетария, слившихся воедино в крепком рабоче-крестьянском рукопожатии.

«Народную» карамель выпускал не только «Красный Октябрь». В 20-30 годы это была очень раскрученная марка – почти как «Царская» до революции. Аналогичную серию производила и фабрика им. Бабаева. Представителями народа у ее дизайнеров выступают сплошь косари да жницы. В «Народной» же серии оказался и главный механизированный помощник крестьянства – трактор. Тракторы и комбайны массово пришли в советскую деревню только в середине 30-х и воспринимались как настоящее чудо. Они и в самом деле вселяли в крестьян веру в светлое безбедное будущее, в котором за человека все будут делать машины.

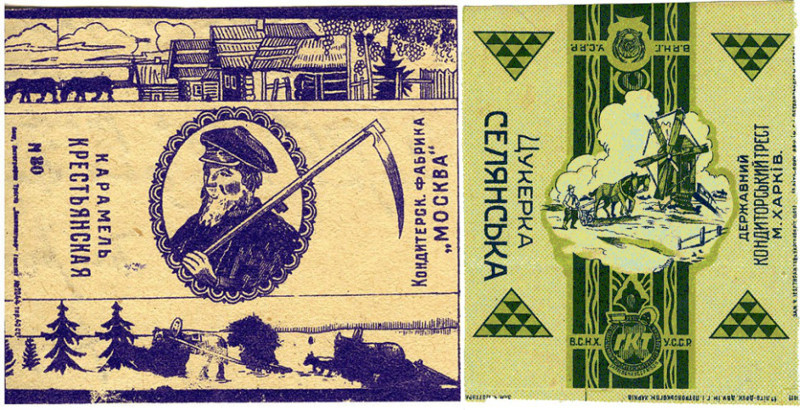

Вполне в духе «Народных» агитационных оберток получились упаковки для московской карамельки «Крестьянская» и харьковской цукерки «Селянская» — герои и антураж все те же. В общем, жителям деревни советская власть старалась таким образом выказать свое глубочайшее уважение и признательность. Тем временем сама деревня по большей части голодала, так что о конфетах крестьяне и селяне даже не помышляли

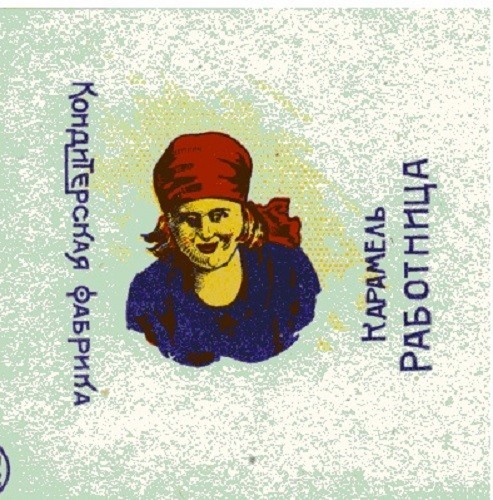

Однако не только крестьянству раздавала карамельные реверансы советская власть, но и своему главному оплоту – пролетариату. Причем, в равной степени представителям обоих полов трудового класса.

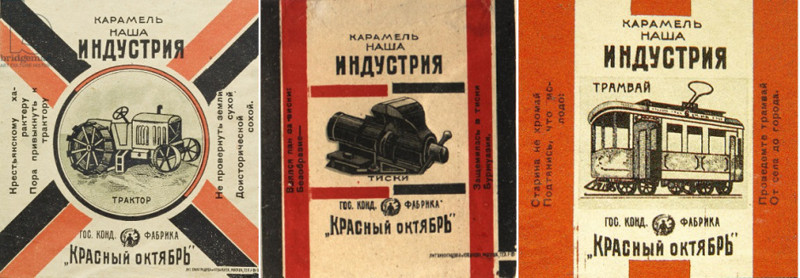

Мы уже упоминали популярную в ту пору карамель «Пролетарскую» от «Красного Октября». Параллельно с ней в 1923 году завод выпускал близкую в дизайнерской плане карамель «Наша индустрия», которая также стала довольно эффектным орудием пропаганды. Над ее созданием трудились сразу два непревзойденных мастера (в том числе и мастера пропаганды) – поэт Владимир Маяковский и художник Александр Родченко. Этот творческий альянс как никакой другой эффективно справлялся с задачей внедрения в сознание населения представлений о новом советском быте с помощью новых художественно-выразительных средств. Вот как выглядит одна из индустриальных оберток под названием «Трактор». В центре яркого фантика нарисован допотопный по современным представлениям трактор типа фордзон-путиловец.

Маяковский и Родченко талантливо формировали «вкус массы» (ту самую массовую психологию человека Новой Эры). «Урожай убрал ты в срок — очень Родине помог!» — гласило патриотическое двустишие Маяковского на конфете «Урожай». Но далеко не все работы Владимира Владимировича были столь безобидны. Пример тому – серия карамели «Красноармейская Звезда». Сегодня картинки на этих фантиках, тоже, кстати, считавшихся патриотическими, вполне вероятно были бы маркированы возрастным цензом в силу их жестокости, пусть и карикатурной. Чего, например, стоит упаковка, на которой изображен красноармеец, поднимающий на штыке Деникина. Или штык, протыкающий Колчака, нога, пинающая Врангеля. Эти рисунки, вполне гармонично смотрящиеся на агитационных советских плакатах периода Гражданской войны, довольно странно видеть на упаковках детского лакомства. Впрочем, дети в молодой Стране Советов взрослели быстро. Сопроводительные стихи Маяковского хоть и не столь кровожадные, но отлично дорабатывали агитационный посыл.

Была еще одна тема, которую не могли обойти в агитационных обертках кондитеры второй половины 20-х годов – это зарождающаяся пионерия. Советская власть делала большую ставку на подрастающее поколение, поэтому отдавала немало сил для того, чтобы организовать под своим крылом вышколенную детвору .

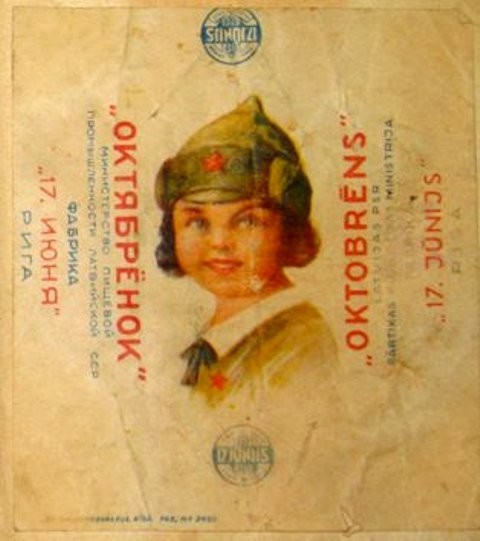

Ну а где пионеры – там и октябрята. Довольно милую девочку-октябренка изобразила рижская фабрика «17 июня» — до национализации это была кондитерская предпринимателя Вильгельма Кюзе под названием «Staburadze» (кстати, латыши после развала СССР вернули своей фабрике историческое название). Малышка на картинке получилась улыбчивая (она вообще похожа на ангелочков, которых рисовали на дореволюционных открытках).

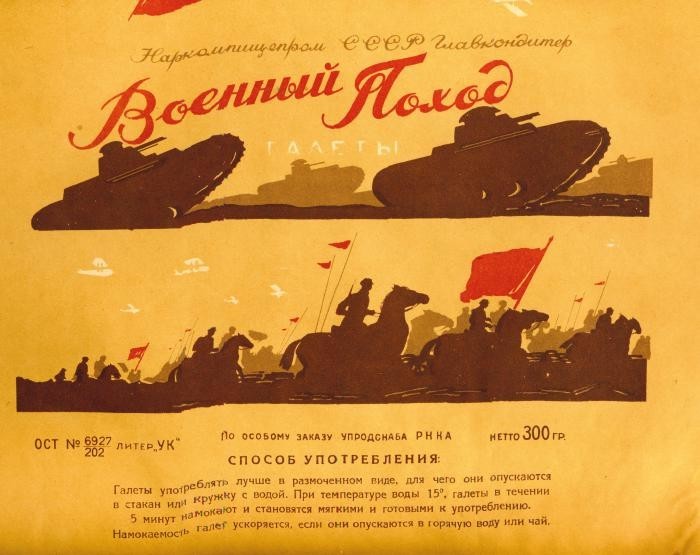

В годы войны многие кондитерские предприятия начали выпуск совершенно непрофильной продукции – например, производили ампулы для бутылок с зажигательной смесью, приспособления для смазки орудийных стволов, пламягасители. Некоторые цеха перешли на пошив рукавиц и телогреек. Многие работники фабрик, включая художников-оформителей, были призваны на фронт. Дефицит бумаги и типографской краски в военный период также сказались на качестве конфетных оберток – они снова стали тусклыми, ушло и предвоенное многоцветье. Объемы производства сладкой продукции очень сократились, но говорить о полной остановке карамельных цехов было бы ошибкой. Вспомните, незадачливому герою Олега Даля в фильме «Женя, Женечка и Катюша» родственники присылают на фронт в посылке конфеты «Клубника со сливками».

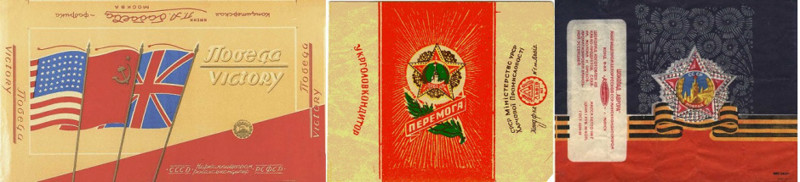

После войны многие фабрики отметились выпуском агитационной победной серии сладостей. Правда, она не была слишком широкой – в коллекциях и музеях хранятся единичные экземпляры такой продукции. Производился и экспортный вариант упаковки с изображением государственных флагов стран участниц антигитлеровской коалиции. На большинстве остальных фантиков присутствовал Орден Победы.

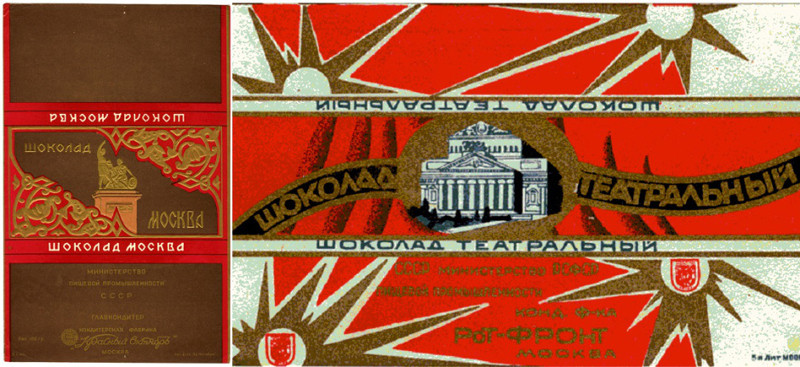

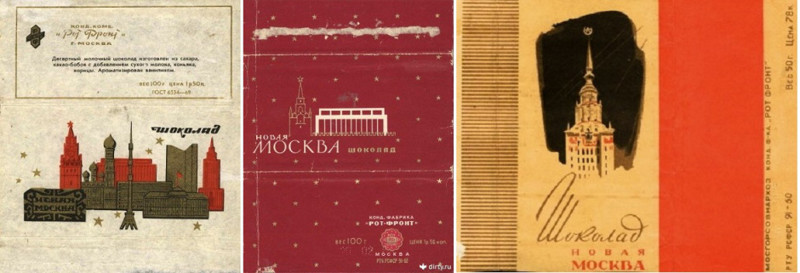

Со второй половины 40-х годов отечественная кондитерская отрасль, как и многие другие, начала, наконец, оттаивать, что тут же отразилось на ассортименте и качестве упаковки. С этого времени необычайно популярными становятся конфетные серии с видами советских городов – столицы, прежде всего. На обертки снова вернулись памятник Минину и Пожарскому и Большой Театр — проверенные временем и идеологией символы Москвы.

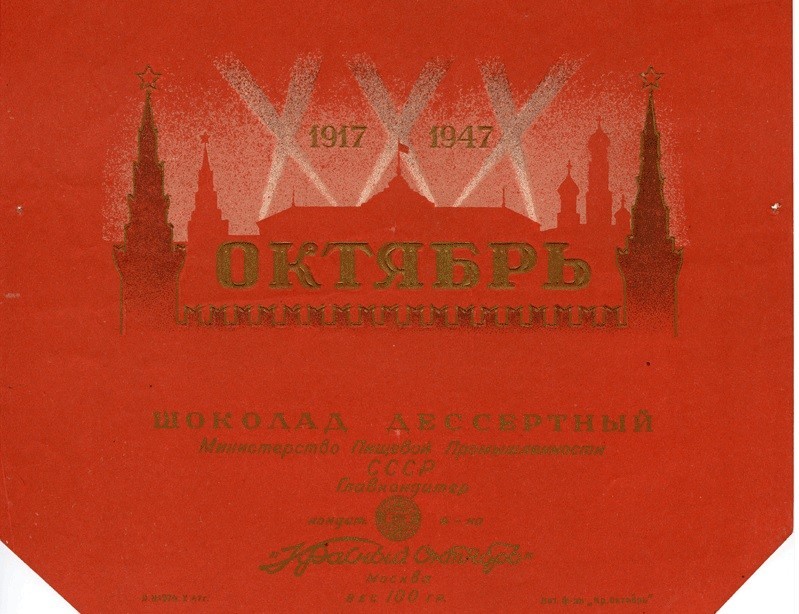

И, конечно же, Кремль с его рубиновыми звездами, венчающими верхушки башен. В 1947 году на десертной шоколадке «Октябрь» от фабрики «Красный Октябрь» (на обертке слово «десертный» почему-то написано с двумя «С»), посвященной 30-летию революции, на переднем плане тоже были изображены мощные башни Кремля со знаменитыми звездами. Но приглядитесь — позади колокольня «Иван Великий» со звонницей, и главки ее увенчаны крестами! Странно, что такую обертку утвердили на редколлегии и даже пустили в продажу. Проморгали или же таким образом выразилась некоторая послевоенная оттепель, которую позволил себе генсек в отношении победившего фашизм многострадального советского народа?

Как бы то ни было, подобных вольностей советские дизайнеры упаковки себе больше не позволят. На всех последующих обертках с видом Красной площади никаких крестов вы более не увидите. Храм Василия Блаженного на фантиках затирать, к счастью, не станут, но и место под мавзолей на переднем плане тоже найдут.

Все чаще советские конфеты и шоколад будут называть не просто «Москва», а «Новая Москва», подразумевая, очевидно, что переход к Новой Эре и «светлому будущему» уже практически завершен. Оттого, наверное, рядом с кремлевскими башнями перестанут рисовать колокольни, а начнут изображать Дворец Съездов, Останкинскую башню и прочие признаки современной эпохи.

Исправно отсчитывать каждую годовщину Октября (не обязательно юбилейную) кондитерские фабрики не перестанут ни в 40-е, ни в 50-е годы. Но теперь уж художники дальновидно ограничатся более лаконичным дизайном агитационных оберток: красный фон, зубцы кремлевской стены, звезды, серпы и молоты — сколько угодно, но и только.

Безусловно, вся эта агитационная советская символика не обошла и жестяную кондитерскую коробку. Заметим, что в СССР объемы выпуска такой упаковки были в разы меньше, чем в царский период — после революции этот упаковочный формат чаще заменяла более простая и дешевая в производстве картонная коробка. В коллекциях такие экспонаты встречаются довольно редко.

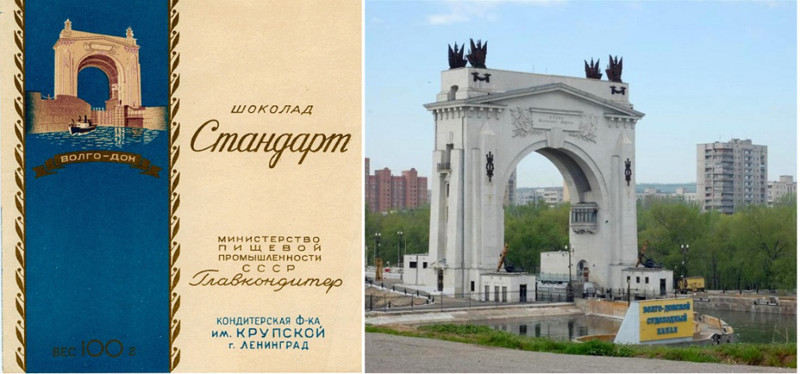

Еще реже встречаются пропагандистские обертки, выпуск которых был приурочен к каким-то конкретным индустриальным достижениям Советского Союза. Так, ленинградская кондитерская фабрика им. Крупской в 1952 году выпустила шоколад «Стандарт» в честь окончания строительства и запуска Волго-Донского судоходного канала им. Ленина. На фантике изображен первый шлюз этого гигантского гидротехнического сооружения.

В 60-е годы главной темой отечественной агитационной упаковки стала космонавтика – здесь СССР, действительно, был впереди планеты всей, было чем похвалиться. Нашлось на конфетных обертках место Белке со Стрелкой, первым советским спутникам и, конечно, самим космонавтам .

Эпоха «застоя» почти не давала советским кондитерам существенных поводов для выпуска агитационных оберток – страна жила размеренно, с ленцой, без особых потрясений, масштабная промывка мозгов уже не требовалась. Народ давно перестал улавливать изначальный патриотический смысл в названиях карамели «1 мая», «СССР», «Артек» или «Дружба» — красные звезды, флаги союзных республик, пионерские горны давно приелись любителям сладкого.

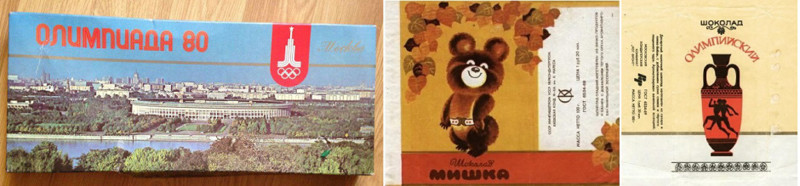

Исключением стали, пожалуй, два важных повода. Первый – Олимпиада, впервые проходившая в СССР в 1980 году. Безусловно, власти дали команду отразить это историческое событие в том числе и на конфетных обертках. Народ с удовольствием сметал с прилавков кондитерских магазинов шоколад и карамельки с обаятельным олимпийским талисманом, пиктограммами и пятью кольцами

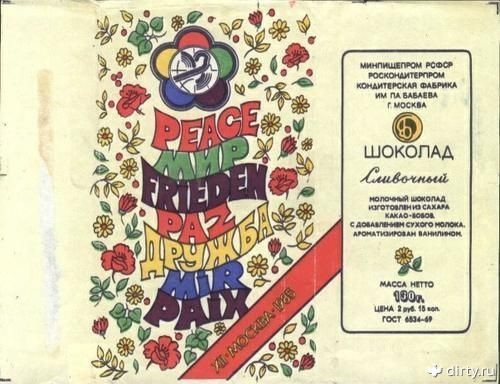

Второй повод — XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов, проходивший в Москве летом 1985 года. Гостями фестиваля стали 26 тысяч человек почти из 160 стран мира. Перед властями стояла непростая задача – продемонстрировать всему миру положительные стороны жизни советского общества. Специально к фестивалю были выпущены почтовые марки с символикой и памятная монета. С эмблемой фестиваля – пятилистным стилизованным цветком с голубем мира в центре — было изготовлено более 7000 наименований сувенирной продукции. Известно, что 80 стран мира использовали этот логотип. Эмблема принесла СССР чистой прибыли 450 миллионов рублей (надбавки на продукцию с символикой фестиваля). Так что конфеты с голубем мира в середине 80-х были очень распространены.

На закате СССР образы партийных и государственных деятелей на чашки и конфеты уже не разменивали — в основном их портреты носили на демонстрациях и размещали в присутственных местах. Ну а после перестройки началась неуправляемая этикеточная вакханалия, когда каждый заводчик выпускал такую упаковку, которую считал нужной и уместной. Так появилась водка «Горбачев», «Брынцалов», «Жириновский», позже — «Путинка». В эпоху демократии идеологические рамки сменились вседозволенностью. К чести россиян следует подчеркнуть, что даже в самые тяжелые и политизированные периоды российской истории в общественном сознании сохранялась тяга к простым общечеловеческим ценностям. Красота окружающего мира, детские радости, романтические чувства и образы — вот темы, которые всегда естественно и органично согласовались с миром сладостей, с праздником вкуса. «Баядерка», «Снегурочка», «Маленькие Музыканты», «Детские Забавы» были одинаково знакомы и дамам полусвета времен декаденства, и юным пионерам периода коллективизации, и молодым студентам современникам Гагарина, и нам сегодняшним.

Источник:

Еще крутые истории!

- Женщина 10 лет ничего не покупает, потому что полностью отказалась от денег

- Британка сделала ринопластику и бросила мужа, решив, что теперь «слишком хороша для него»

- В Бразилии дворник нашел новорожденную в мусорке и решил удочерить её

- Завидуйте молча: 17-летний парень бросил все ради женщины с четырьмя детьми

- 14 сильных фотографий, которые рассказывают об истории человечества

реклама