24650

19

Может тема не такая и интересная, нежели сражения ВОВ, но, тем не менее, значимая. Больше всего на правду был похож фильм «В бой идут одни старики», но у летчиков бытовые условия были несколько отличны от пехоты или танкистов. У последних, по мнению режиссеров, показывать особо нечего.

А между тем даже в условиях войны организации быта уделялось внимание. Насколько хорошо? Ну, хотелось бы лучше, но что было, то было. И хотелось бы поговорить именно на тему того, что происходило в ту войну именно тогда, когда затихали бои.

Еда, сон, тепло и баня — вот что нужно было бойцу. Но, несмотря на тяжелые условия, люди читали книги и газеты, ходили в кино, занимались художественной самодеятельностью, пели, танцевали под гармошку, слушали радио и отдыхали. Правда, в основном во втором эшелоне и по праздникам. Пять-десять раз в год.

Оставим еду на потом, поговорим о вещах еще более редких в описаниях, но весьма значимых. О санитарии.

«Кормить вшей на фронте» — эту расхожую фразу слышал, наверное, каждый. Судя по архивным документам, масштабы распространения педикулёза в войсках во время Великой Отечественной войны достигали катастрофических размеров, а для борьбы с вшами была даже создана целая санитарная армада, в которой было свыше сотни спецпоездов и дезинфекционных подразделений.

У 96 бойцов из 100 были вши.

Так что советский солдат с самого начала войны сражался на два фронта: с армией фашистов и армией насекомых. Основу армии паразитов составляли так называемые платяные вши, которые, помимо крупных размеров и сволочного характера, являлись ещё и основными переносчиками ряда инфекционных заболеваний. Толком противостоять этой напасти военные медики не могли: не было ни средств, ни опыта, ни ресурсов.

Так, например, к сентябрю 1941 года в частях Западного фронта «завшивленность» личного состава превышала 85%, на Калининском фронте — 96%. Не хватало мыла, бань и прачечных. Не до быта было в то сложное время. Плюс еще в годы войны резко снизилось качество производимого в стране мыла и практически полностью прекратились поставки соды для стирки.

В Ставке поток донесений вызвал озабоченность, и в бой были брошены кадры Научно-исследовательского испытательного института Красной армии (НИИСИ КА).

Научный поиск принёс первые практические результаты к концу 1941 года: на вооружение Красной армии стали поступать специальные банно-прачечные и дезинфекционные поезда (БПДП), в которых за час могли пройти обработку до сотни бойцов. Состояли такие поезда из 14-18 вагонов: раздевалок, формалиновых камер, душевых, прачечных и сушилок. Паровоз же обеспечивал паром и горячей водой весь этот банно-прачечный комбинат.

Еда, сон, тепло и баня — вот что нужно было бойцу. Но, несмотря на тяжелые условия, люди читали книги и газеты, ходили в кино, занимались художественной самодеятельностью, пели, танцевали под гармошку, слушали радио и отдыхали. Правда, в основном во втором эшелоне и по праздникам. Пять-десять раз в год.

Оставим еду на потом, поговорим о вещах еще более редких в описаниях, но весьма значимых. О санитарии.

«Кормить вшей на фронте» — эту расхожую фразу слышал, наверное, каждый. Судя по архивным документам, масштабы распространения педикулёза в войсках во время Великой Отечественной войны достигали катастрофических размеров, а для борьбы с вшами была даже создана целая санитарная армада, в которой было свыше сотни спецпоездов и дезинфекционных подразделений.

У 96 бойцов из 100 были вши.

Так что советский солдат с самого начала войны сражался на два фронта: с армией фашистов и армией насекомых. Основу армии паразитов составляли так называемые платяные вши, которые, помимо крупных размеров и сволочного характера, являлись ещё и основными переносчиками ряда инфекционных заболеваний. Толком противостоять этой напасти военные медики не могли: не было ни средств, ни опыта, ни ресурсов.

Так, например, к сентябрю 1941 года в частях Западного фронта «завшивленность» личного состава превышала 85%, на Калининском фронте — 96%. Не хватало мыла, бань и прачечных. Не до быта было в то сложное время. Плюс еще в годы войны резко снизилось качество производимого в стране мыла и практически полностью прекратились поставки соды для стирки.

В Ставке поток донесений вызвал озабоченность, и в бой были брошены кадры Научно-исследовательского испытательного института Красной армии (НИИСИ КА).

Научный поиск принёс первые практические результаты к концу 1941 года: на вооружение Красной армии стали поступать специальные банно-прачечные и дезинфекционные поезда (БПДП), в которых за час могли пройти обработку до сотни бойцов. Состояли такие поезда из 14-18 вагонов: раздевалок, формалиновых камер, душевых, прачечных и сушилок. Паровоз же обеспечивал паром и горячей водой весь этот банно-прачечный комбинат.

Спецпоезда дезинфицировали по 100 бойцов в час.

×

К концу 1942 года в Красной армии было уже более сотни таких поездов. Естественно, спецпоезда не могли выдавить всех вшей и гнид на фронте. Действовали они далеко от передовой и обрабатывали в основном прибывающее в действующую армию пополнение, либо бойцов частей, отводимых для пополнения или переформирования.

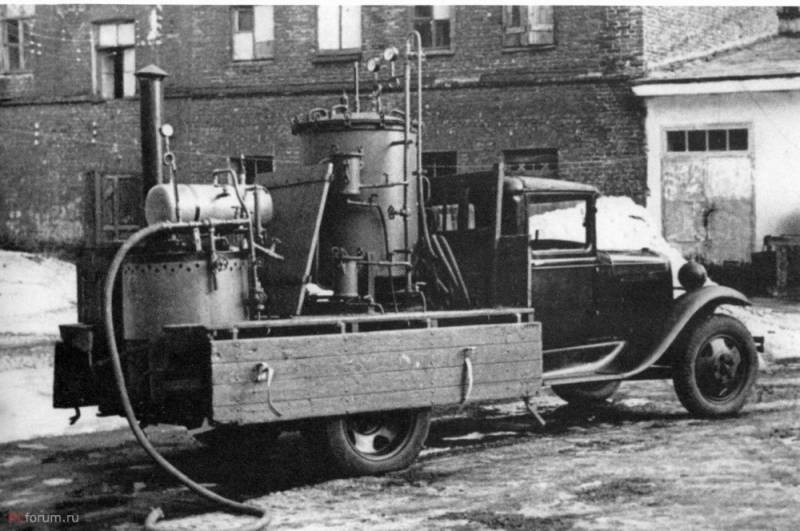

Ближе к фронту с паразитами боролись насмерть (для паразитов) бойцы ОДР, обмывочно-дезинфекционных рот. К 1943 году в РККА насчитывалось 103 таких роты. В своём арсенале борцы со вшивостью имели подвижные дезинсекторные камеры и автодуши.

Ближе к фронту с паразитами боролись насмерть (для паразитов) бойцы ОДР, обмывочно-дезинфекционных рот. К 1943 году в РККА насчитывалось 103 таких роты. В своём арсенале борцы со вшивостью имели подвижные дезинсекторные камеры и автодуши.

Стиркой формы занимались полевые прачечные отряды (ППО) и прачечно-дезинфекционные отряды (ПДО), которые вытравливали вшей целым набором химикатов.

Насекомых травили скипидаром, ДДТ и жгли огнём.

Главным средством борьбы с насекомыми стали «синтетические инсектициды», которыми обрабатывались бойцы и их обмундирование. Поначалу это были бисэтилксантоген, на основе которого изготавливались «мыло К» и «препарат К-3», хлорированный скипидар (СК) и его мыльный вариант СК-9, пиретол, анабазинсульфат и прочие средства.

К 1944 году эти препараты использовать перестали. Им на смену пришёл революционный по тем временам ДДТ (в народе — дуст). В пропитанном им белье паразиты не приживались вообще. О том, насколько серьёзную опасность этот препарат представляет для организма человека, учёные узнали лишь спустя 30 лет после войны.

Понятно, что по многим причинам санитары не могли обработать каждого воина Красной армии.

И тогда солдаты пользовались народными методами борьбы со вшами. Например, прожаривание. В общих чертах действо выглядело так: завшивленные гимнастёрки и телогрейки складывались в металлическую бочку, закрывались сверху крышкой и жарились на костре. Но зачастую вместе со вшами погибало и обмундирование.

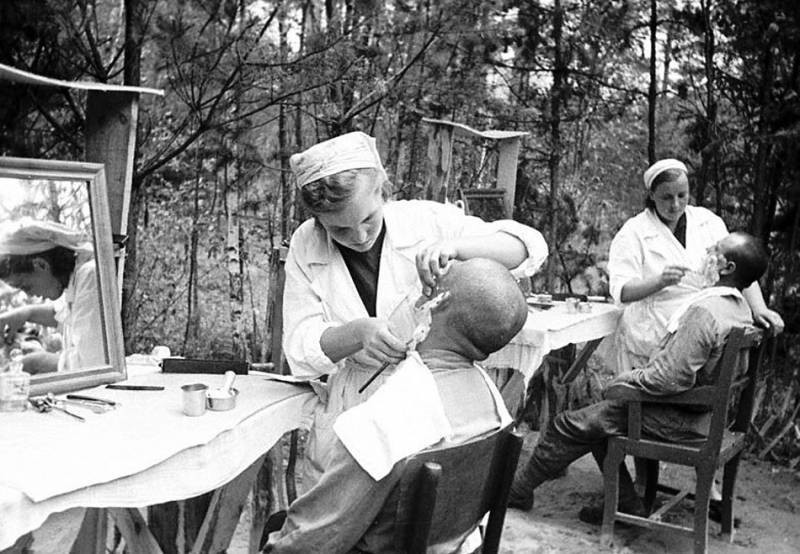

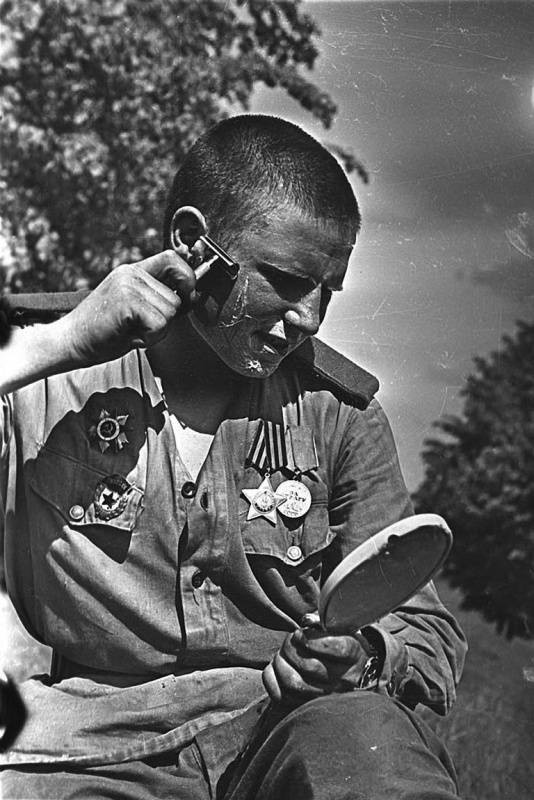

Большой популярностью в окопах пользовались частые гребешки, которые приходили на фронт в основном по линии гуманитарной помощи от населения. Вшей попросту вычёсывали. Как рассказывают фронтовики, почти все стриглись «под ноль» и даже сбривали брови, старались не носить полушубки и прочие «вшивники».

Кстати, о полушубках, которые так часто мелькают на экранах. Как мне рассказывал мой дед, овчинные полушубки не были в почете именно из-за того, что в них очень любили селиться паразиты. Высшему командованию, у которого проблемы с бытом так остро не стояли — пожалуйста, а вот бойцы предпочитали ватники.

И еще одна деталь. Опять же по рассказам, как только в конце 1942 — начале 1943 года стало получше с питанием, вши как-то угомонились. «Вша, она, зараза, голодного и слабого любит», — часто говаривал дед.

К концу войны проблема педикулёза в армии начала сходить на нет. Одной из причин стала нормализация банно-прачечного обслуживания войск. Так, если за 1942 год солдаты помылись в бане 106 636 000 раз, то в 1944-м почти в 3 раза больше — 272 556 000 раз. В 1942 году тыловыми подразделениями было продезинфицировано 73 244 000 комплектов обмундирования, а в 1944-м — уже 167,6 млн. комплектов.

Вши были не только проблемой Красной армии, но и частей вермахта. Судя по опубликованным воспоминаниям немецких солдат и офицеров, впервые с паразитами они столкнулись в начале зимы 1941 года, когда, спасаясь от холодов, были вынуждены утепляться чем под руку попадётся, создавая тем самым благодатную для обитания вшей среду.

«У немчуры богатые одеялки были, шерстяные», — вспоминал мой дед Николай. Учитывая, что в расположениях немцев он часто оказывался раньше других солдат, да еще и тогда, когда немцы отступать не собирались, вполне мог прибарахлиться. Но… Шерстяные одеяла немцев были просто рассадниками насекомых.

Еще бичом окопов была чесотка. Чесотка — это заразное кожное заболевание, обусловленное паразитом — чесоточным клещом. Заболевший человек ощущает по всему телу резкий, усиливающийся по ночам кожный зуд, сопровождающихся высыпанием мелких пузырьков и волдырей.

Во время войны лечение больных состояло в применении различных мазей, распространен был и метод Демьяновича, согласно которому донага раздетые больные втирали в тело сверху вниз раствор гипосульфита, а затем соляную кислоту. При этом ощущается давление на кожу, схожее с натиранием мокрым песком. После лечения больной может еще 3-5 дней чувствовать зуд как реакцию на убитых клещей. При этом многие бойцы за войну успевали переболеть этими заболеваниями десятки раз…

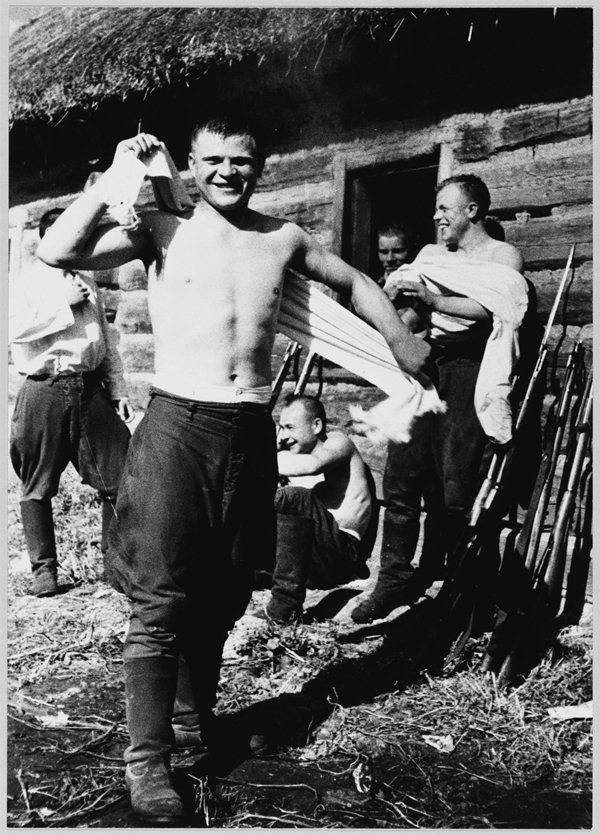

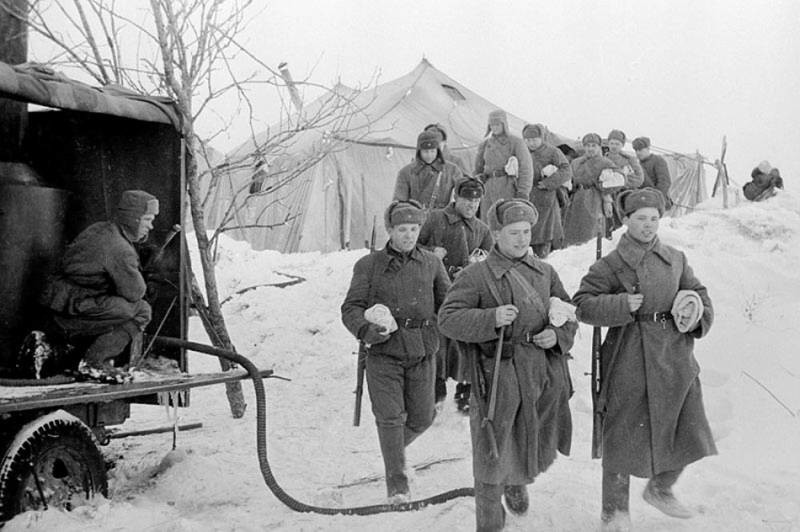

Вообще, мытье в бане и прохождение санитарной обработки проходили, в основном находясь во втором эшелоне, то есть не принимая непосредственного участия в боях.

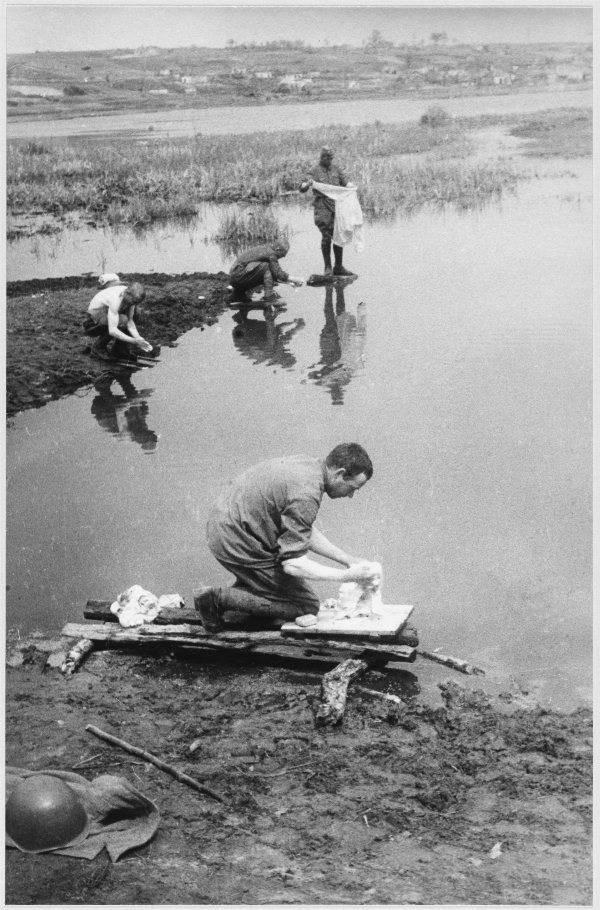

Летом бойцы имели возможность купаться в реках, ручьях, собирать дождевую воду. Зимой же не всегда была возможность не только найти уже готовую баню, сооруженную местным населением, но и построить самим временную.

Главным средством борьбы с насекомыми стали «синтетические инсектициды», которыми обрабатывались бойцы и их обмундирование. Поначалу это были бисэтилксантоген, на основе которого изготавливались «мыло К» и «препарат К-3», хлорированный скипидар (СК) и его мыльный вариант СК-9, пиретол, анабазинсульфат и прочие средства.

К 1944 году эти препараты использовать перестали. Им на смену пришёл революционный по тем временам ДДТ (в народе — дуст). В пропитанном им белье паразиты не приживались вообще. О том, насколько серьёзную опасность этот препарат представляет для организма человека, учёные узнали лишь спустя 30 лет после войны.

Понятно, что по многим причинам санитары не могли обработать каждого воина Красной армии.

И тогда солдаты пользовались народными методами борьбы со вшами. Например, прожаривание. В общих чертах действо выглядело так: завшивленные гимнастёрки и телогрейки складывались в металлическую бочку, закрывались сверху крышкой и жарились на костре. Но зачастую вместе со вшами погибало и обмундирование.

Большой популярностью в окопах пользовались частые гребешки, которые приходили на фронт в основном по линии гуманитарной помощи от населения. Вшей попросту вычёсывали. Как рассказывают фронтовики, почти все стриглись «под ноль» и даже сбривали брови, старались не носить полушубки и прочие «вшивники».

Кстати, о полушубках, которые так часто мелькают на экранах. Как мне рассказывал мой дед, овчинные полушубки не были в почете именно из-за того, что в них очень любили селиться паразиты. Высшему командованию, у которого проблемы с бытом так остро не стояли — пожалуйста, а вот бойцы предпочитали ватники.

И еще одна деталь. Опять же по рассказам, как только в конце 1942 — начале 1943 года стало получше с питанием, вши как-то угомонились. «Вша, она, зараза, голодного и слабого любит», — часто говаривал дед.

К концу войны проблема педикулёза в армии начала сходить на нет. Одной из причин стала нормализация банно-прачечного обслуживания войск. Так, если за 1942 год солдаты помылись в бане 106 636 000 раз, то в 1944-м почти в 3 раза больше — 272 556 000 раз. В 1942 году тыловыми подразделениями было продезинфицировано 73 244 000 комплектов обмундирования, а в 1944-м — уже 167,6 млн. комплектов.

Вши были не только проблемой Красной армии, но и частей вермахта. Судя по опубликованным воспоминаниям немецких солдат и офицеров, впервые с паразитами они столкнулись в начале зимы 1941 года, когда, спасаясь от холодов, были вынуждены утепляться чем под руку попадётся, создавая тем самым благодатную для обитания вшей среду.

«У немчуры богатые одеялки были, шерстяные», — вспоминал мой дед Николай. Учитывая, что в расположениях немцев он часто оказывался раньше других солдат, да еще и тогда, когда немцы отступать не собирались, вполне мог прибарахлиться. Но… Шерстяные одеяла немцев были просто рассадниками насекомых.

Еще бичом окопов была чесотка. Чесотка — это заразное кожное заболевание, обусловленное паразитом — чесоточным клещом. Заболевший человек ощущает по всему телу резкий, усиливающийся по ночам кожный зуд, сопровождающихся высыпанием мелких пузырьков и волдырей.

Во время войны лечение больных состояло в применении различных мазей, распространен был и метод Демьяновича, согласно которому донага раздетые больные втирали в тело сверху вниз раствор гипосульфита, а затем соляную кислоту. При этом ощущается давление на кожу, схожее с натиранием мокрым песком. После лечения больной может еще 3-5 дней чувствовать зуд как реакцию на убитых клещей. При этом многие бойцы за войну успевали переболеть этими заболеваниями десятки раз…

Вообще, мытье в бане и прохождение санитарной обработки проходили, в основном находясь во втором эшелоне, то есть не принимая непосредственного участия в боях.

Летом бойцы имели возможность купаться в реках, ручьях, собирать дождевую воду. Зимой же не всегда была возможность не только найти уже готовую баню, сооруженную местным населением, но и построить самим временную.

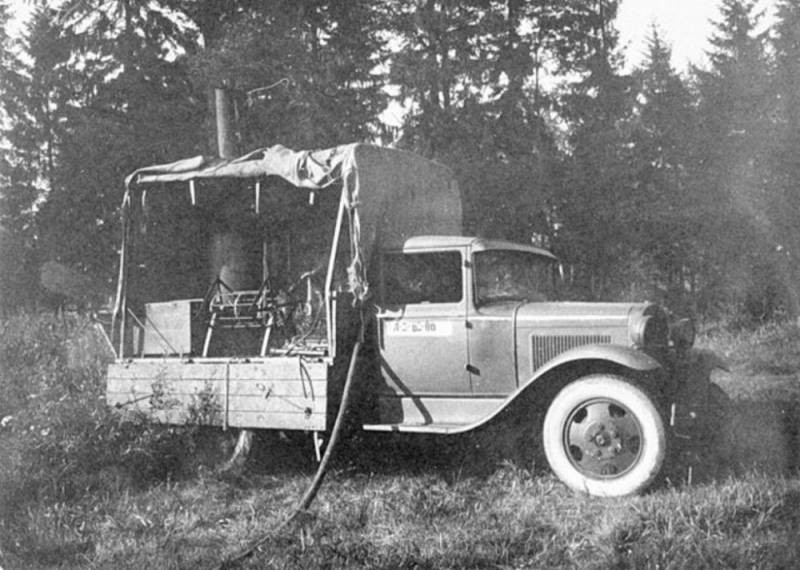

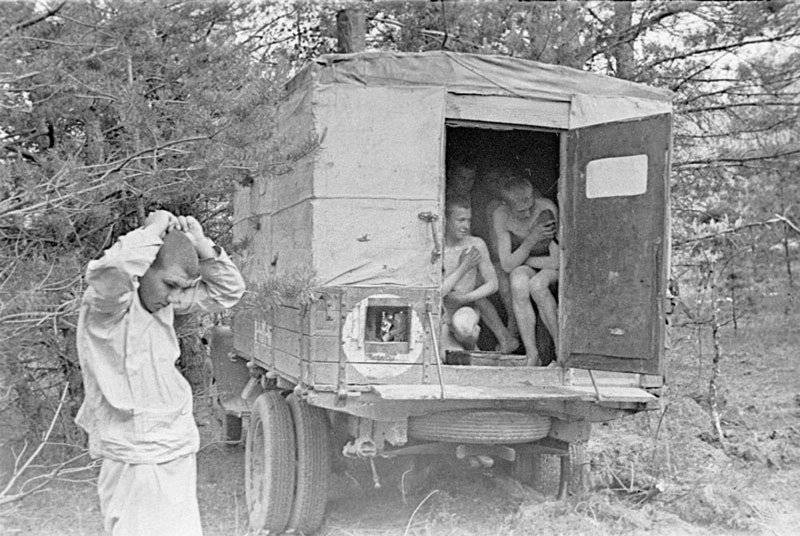

Здесь, особенно в местах, где баню построить проблемно (те же ростовские степи, например), на выручку приходило еще одно изобретение НИИСИ КА — автобани.

Собственно, грузовик с герметичным кузовом, в котором смонтирована печка и бак с водой. Но там, где нет дров, и печка на солярке была вполне.

Фронтовой быт однозначно являлся одним из факторов боеспособности личного состава, он создавал такие условия, когда присутствие самых необходимых явлений в жизни бойцов становилось жизненно необходимым.

Бойцы и офицеры жили в таких условиях, когда самые необходимые для обеспечения жизнедеятельности вещи, такие, как питание, мытье в бане и санитарная обработка, денежное довольствие и свободное от службы время становились практически единственными доступными удовольствиями. А так как и они зачастую отсутствовали, то их наличие превращалось в самодостаточный комплекс "радостей жизни".

А ведь еще надо было и воевать…

И тем не менее, вшей изводили, чинилась обувь и обмундирование, паялись котелки, точились бритвы. Это была целая армия тех, кто помогал солдатам именно преодолевать тяготы и лишения.

Можно долго еще говорить о том, насколько плох или не совсем плох был фронтовой быть советских бойцов. Стоит еще сказать о том, что, в отличие от немецкой армии, отпуска в РККА были редкостью, одной из высочайших наград. Так что оказаться вдали от передовой, после бани, в чистом — это уже было неплохо. Это помогало.

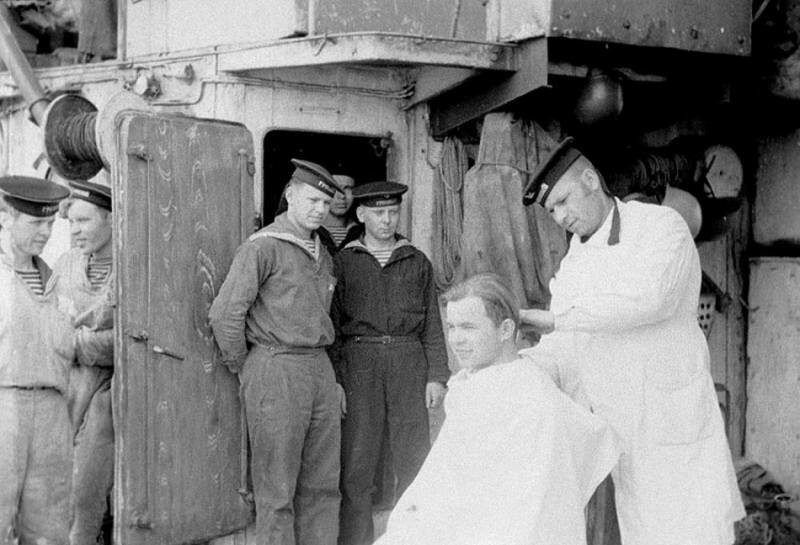

Просто серия фотографий, повествующих о том, что фронтовой быт старались наладить если не должным образом, то хотя бы просто наладить.

Фронтовой быт однозначно являлся одним из факторов боеспособности личного состава, он создавал такие условия, когда присутствие самых необходимых явлений в жизни бойцов становилось жизненно необходимым.

Бойцы и офицеры жили в таких условиях, когда самые необходимые для обеспечения жизнедеятельности вещи, такие, как питание, мытье в бане и санитарная обработка, денежное довольствие и свободное от службы время становились практически единственными доступными удовольствиями. А так как и они зачастую отсутствовали, то их наличие превращалось в самодостаточный комплекс "радостей жизни".

А ведь еще надо было и воевать…

И тем не менее, вшей изводили, чинилась обувь и обмундирование, паялись котелки, точились бритвы. Это была целая армия тех, кто помогал солдатам именно преодолевать тяготы и лишения.

Можно долго еще говорить о том, насколько плох или не совсем плох был фронтовой быть советских бойцов. Стоит еще сказать о том, что, в отличие от немецкой армии, отпуска в РККА были редкостью, одной из высочайших наград. Так что оказаться вдали от передовой, после бани, в чистом — это уже было неплохо. Это помогало.

Просто серия фотографий, повествующих о том, что фронтовой быт старались наладить если не должным образом, то хотя бы просто наладить.

Наверное, получилось все-таки лучше, чем у немцев. Если судить по результату, не правда ли?

Источник: http://smolbattle.ru/threads/Быт-солдат-Красной-Армии.51445/

Автор: Роман Скоморохов

Источник: http://smolbattle.ru/threads/Быт-солдат-Красной-Армии.51445/

Автор: Роман Скоморохов

Еще крутые истории!

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей

реклама

По статье-поезда были и, как правильно помечено, они были редкостью и далёкостью от воюющей передовой, слишком заманчивая и объёмная цель, ещё и статичная. Автомобили вшивобойки тоже были, но тоже редко где, чаще при крупных штабах и при санитарных отрядах. В частях широко применялись:закапывание вшивого белья в землю, оставляя на поверхности маленький кусочек. По нему вши выбирались наверх, где собирались и сжигались. Зимой стиранное бельё вымораживали. Примерно с конца 43го года стали массово применять ноухау-двойные бочки пароварки. В нижней костёр, в верхнюю заливали на четверть воды, выше крест на крест были вбиты прутья для белья. Очень эффективный способ был.

Я знаю, сейчас начнете вы про храбрость бойцов, про хороших стратег, про разведку, про орудии. Все эти факторы, безусловно нужны для победы. Но ТЫЛ!!! Это самое главное.

Возьмем сначала одного фактора: Боеприпасы.

В современной войне 1 боекомплект бойца вооруженного с АК, составляет 450 патронов. Тоест 1 солдат для атаки или защиты за день может израсходовать 450 патронов, будем считать что одну возвышенность защищенного одной ротой, неприятель атакует 10 дней подряд. Около полмиллиона патронов. И это только патроны. Нужны еще гранаты, патроны для крупнокалиберных пулемётов.

Второй фактор: Питание.

Вы когда нибудь сами организовали мероприятие на 40-50 человек? Так вот, для роты надо в 2 раза больше попотеть, трижды в день, 10 дней подряд. Надо не только готовить, но и донести до каждого человека. А это еще расходы, расходы.

Третий фактор: Медицина

Существует статистика смертности разных тяжестей ранимости, мне просто лень ее искать. Но из рассказов знаю, что если легко раненного солдата не вывести из под пуль, то он там останется умирать.

А еще хотел добавить, что идти в бой может и тяжело. А какого под огнем работать? Восстанавливать связь под обстрелом, или ремонтировать танк на ничейной полосе под огнем. Эвакуация раненных тоже работа. Мне кажется, что именно эти аспекты мало отражены в фильмах о войне.

До второй мировой войны, половина раненых в бою едва ли проживал 1-2 дня.

Напоминаю, генераль Багратион был легко ранен в Бородинской битве, но в его раны проскочил микроб, итого гангрена и смерть. А ведь он ГЕНЕРАЛОМ был, представьте что случалось с обыкновенными солдатами. Так что жизнь половины раненых и выживших солдат, эта заслуга полевых санитаров и докторов. А некоторые солдаты получили ранение дважды, трижды.

Им вообще мужские трусы давали, и никаких бюстгалтеров.

Я про гигиенические вещи вообще молчу..

Ганс, проспрягай глагол бежать .

Я бегу, мы бежим, ты бежишь, вы бежите, он бежит, она бежит

А они ?

А они наступают, господин учитель!

Наградной лист - с сайта "Подвиг Народа".

А за что ему в 42 дали солдатскую медаль "За отвагу" я в детстве не спросил. А потом уже не у кого было...

все все стираешь в горячей воде ( что можно- кипятишь) и сразу выкидываешь одежду на мороз.

А сам ?

вещевые вши по голове не ползают

Вот это чистая правда.

Как говаривал один мой старший товарищ: в сутки один боец производит один килограмм говна, сто - почти 200 литровую бойку, а через десять дней у нас на позиции будет разбросан целый камаз говна!

Короче нужники надо оборудовать в первую очередь :)

А помывка уже второе.

У нас одна полевая кухня работала на ПХД на кипяток, палатку оборудовали под баню, стояло две печки и прогоняли через нее бойцов по-расчетно, не отвлекая от бр все подразделение.

сутки одно, сутки другое, сутки третье, потом подразделения обеспечения, потом офицеры. Так по кругу раз в пять дней всех перемывали. Вшей у наших не было. У других были ...

-Выкопай ямку и положи туда.

-А землю куда деть?

-Выкопай другую ямку..