1117

7

Идея гироскопической балансировки коснулась и автомобилей. Может показаться, что необычные машины — порождение фантазии чудаков-изобретателей, свободных от догм инженерной науки. Это не так. Упомянутые конструкторы отнюдь не чудаки. И «чудные» машины — лишь одна сторона их деятельности.

Губернатор, влюбленный в механику

(Петр Петрович Шиловский)

Представитель древнего дворянского рода, Петр Петрович получил юридическое образование, обучался юриспруденции в России и Германии. Вернувшись на родину, он работал следователем в Луге, под Петербургом, потом стал журналистом, затем опять занял должность следователя, теперь в Новоржеве. В свободное время играл на скрипке и даже всерьез подумывал о карьере музыканта.

Показав себя незаурядной личностью на административных должностях, Шиловский получил пост вице-губернатора в Уральске, затем в Екатеринославе и Симбирске. Наконец, в 1910 году Петр Петрович стал губернатором Костромы. Но, будучи государственным деятелем, Шиловский не забывал о своем увлечении — маховичном транспорте.

Представитель древнего дворянского рода, Петр Петрович получил юридическое образование, обучался юриспруденции в России и Германии. Вернувшись на родину, он работал следователем в Луге, под Петербургом, потом стал журналистом, затем опять занял должность следователя, теперь в Новоржеве. В свободное время играл на скрипке и даже всерьез подумывал о карьере музыканта.

Показав себя незаурядной личностью на административных должностях, Шиловский получил пост вице-губернатора в Уральске, затем в Екатеринославе и Симбирске. Наконец, в 1910 году Петр Петрович стал губернатором Костромы. Но, будучи государственным деятелем, Шиловский не забывал о своем увлечении — маховичном транспорте.

×

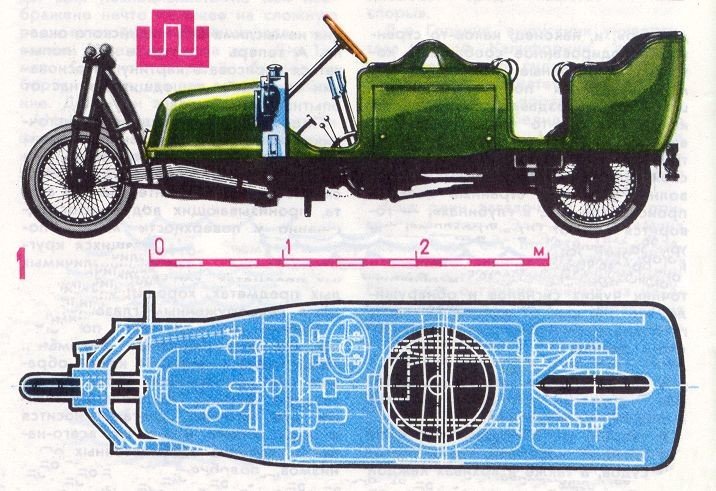

Весной 1909 года Шиловский получил патент за № 27091 на «Устройство для сохранения равновесия повозок или других находящихся в неустойчивом положении тел». Причем изобретение свое он запатентовал не только на родине, но и в Англии, Германии, Франции и США. «В природе нормальное, правильное, естественное передвижение вперед, — пишет изобретатель, — есть продвижение по линии, а не по плоскости».

В апреле 1911 года Петр Петрович инкогнито представил модель своей однорельсовой дороги на выставке в Петербурге, приуроченной к 75-летию первой российской железной дороги. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным. Журналисты докопались до истины. На выставке Шиловский заявил, что планирует постройку настоящего, большого гиропоезда. Но начались неприятности по службе, Костромского губернатора перевели в удаленный Петрозаводск, а вскоре он подал в отставку, переехал в Петербург и занялся техническим творчеством.

В апреле 1911 года Петр Петрович инкогнито представил модель своей однорельсовой дороги на выставке в Петербурге, приуроченной к 75-летию первой российской железной дороги. Но нет ничего тайного, что не стало бы явным. Журналисты докопались до истины. На выставке Шиловский заявил, что планирует постройку настоящего, большого гиропоезда. Но начались неприятности по службе, Костромского губернатора перевели в удаленный Петрозаводск, а вскоре он подал в отставку, переехал в Петербург и занялся техническим творчеством.

Англо-русский двухколес

По мнению Петра Петровича, в подобных механизмах крылся огромный потенциал. Одноколейный транспорт имел лучшую управляемость, большую устойчивость на поворотах, да и выглядеть в перспективе мог изящнее любого другого. В подтверждение своих теорий граф изготовил для петербургской выставки 1911 года действующую модель монорельсовой железной дороги. По слухам, она привела в восторг даже императора Николая I, посетившего мероприятие со своей семьей. Окрыленный успехом, Шиловский стал ходатайствовать о финансировании проекта. Ответом ему было молчание. В плане технического развития Россия того времени была на задворках планеты: страна не могла освоить производство и четырехколесного автомобиля, что уж говорить о диковинном двухколесном…

Зато в Англии к данному проекту оказались более благосклонны. Там уже были наслышаны о монорельсе, который продемонстрировал изобретатель Луис Бреннан в 1909 году (его исследования велись параллельно Шиловскому). Диковина была показана на лондонской технологической выставке в масштабе 1:1. Под пристальным вниманием прессы локомотив не только передвигался на одной колее, но и благополучно перевез 32 человека! Сам Уинстон Черчилль изволил прокатиться в этом вагоне, что лишь добавило проекту популярности. Поэтому когда русский граф принес чертежи своего гиромобиля в студию Wolseley Tool & Motorcar Company, местные инженеры сразу же согласились собрать прототип.

Зато в Англии к данному проекту оказались более благосклонны. Там уже были наслышаны о монорельсе, который продемонстрировал изобретатель Луис Бреннан в 1909 году (его исследования велись параллельно Шиловскому). Диковина была показана на лондонской технологической выставке в масштабе 1:1. Под пристальным вниманием прессы локомотив не только передвигался на одной колее, но и благополучно перевез 32 человека! Сам Уинстон Черчилль изволил прокатиться в этом вагоне, что лишь добавило проекту популярности. Поэтому когда русский граф принес чертежи своего гиромобиля в студию Wolseley Tool & Motorcar Company, местные инженеры сразу же согласились собрать прототип.

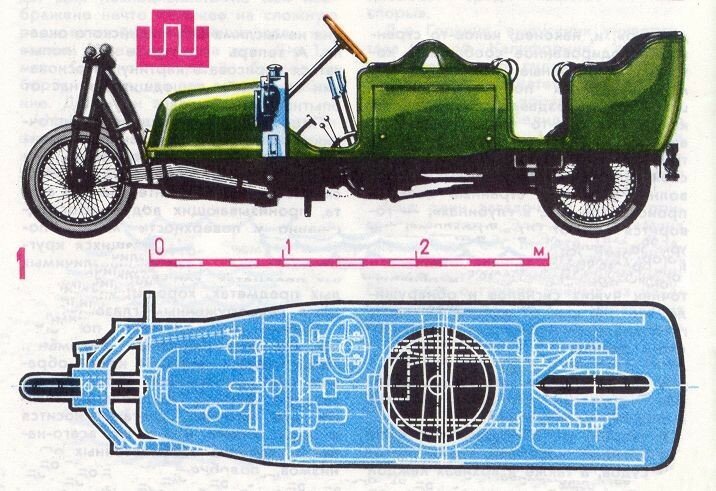

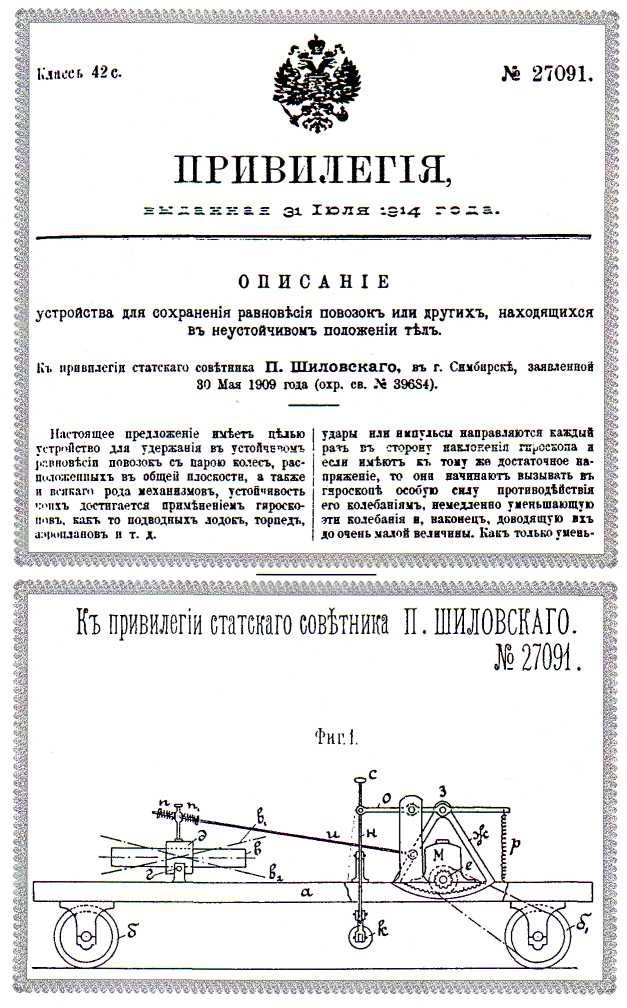

Гирокар Шиловского при массе 2750 кг имел колесную базу длиной 3969 мм. Для удержания баланса использовался 600-килограммовый маховик диаметром 1 м и толщиной 12 см. Он раскручивался электромотором мощностью 1,25 л.с., питавшимся от генератора основного бензинового двигателя мощностью 24 л.с. производства той же фирмы Wolseley.

Неизвестно, какой была бы судьба машины Шиловского, если бы не война. Первая мировая надолго заморозила инновационный проект. Тем не менее имя Шиловского снова появилось на слуху в 1921 году.

Вернувшийся в Россию изобретатель успешно пережил войну и сложные революционные годы, был даже обласкан новой властью. Перед ним открылись невиданные перспективы. Шиловский получил от советского правительства заказ на создание первого в мире гиропоезда. Удалось организовать собственное конструкторское бюро и привлечь к проекту таких блестящих специалистов, как Николай Жуковский, Иван Мещерский, Петр Папкович.

Неизвестно, какой была бы судьба машины Шиловского, если бы не война. Первая мировая надолго заморозила инновационный проект. Тем не менее имя Шиловского снова появилось на слуху в 1921 году.

Вернувшийся в Россию изобретатель успешно пережил войну и сложные революционные годы, был даже обласкан новой властью. Перед ним открылись невиданные перспективы. Шиловский получил от советского правительства заказ на создание первого в мире гиропоезда. Удалось организовать собственное конструкторское бюро и привлечь к проекту таких блестящих специалистов, как Николай Жуковский, Иван Мещерский, Петр Папкович.

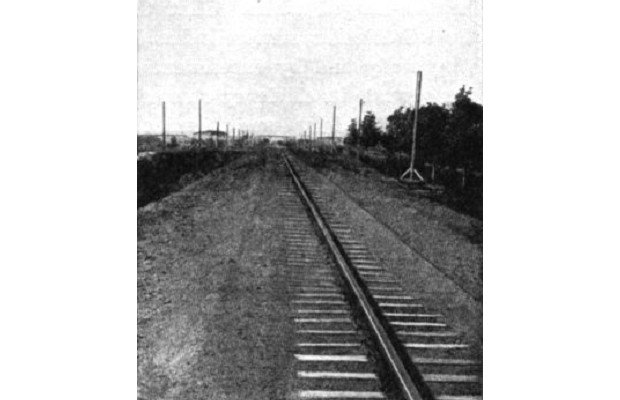

В 1921 году началась постройка той самой однорельсовой дороги ,«Красная газета» от 15 апреля 1921 года сообщает: «Президиум ВСНX обсуждал вопрос о сооружении однорельсовой жироскопической железной дороги. Постановлено использовать ныне бездействующую бывшую царскую ветку Петроград — Детское Село — Александровка. Путиловский завод исполняет уже раму и корпус двухвагонного поездного состава. Пробный поезд будет готов через год. Он рассчитан на 150-верстную скорость в час. Такая скорость для двухрельсовых дорог была пока недоступна». Автором проекта этого поезда выступал Петр Петрович Шиловский. Газета «Петроградская правда» 14 августа 1921 года сообщала: «Закончены подготовительные работы по постройке однорельсовой дороги Петроград — Гатчина. Разработаны все необходимые проекты и схемы, имеются материалы, продовольствие и рабочая сила. Постройка дороги начнется в ближайшие дни». Гиропоезд создавался как электровоз с собственной генераторной станцией, оснащенной двумя ДВС по 250 л.с. Предполагалось, что поезд будет состоять из двух вагонов обтекаемой формы — моторного и пассажирского на 50 человек (по другим данным — общей вместимостью 400 пассажиров). Скорость движения должна была доходить до 150 км/ч. Поэтому модель поезда продувалась в аэродинамической трубе Политехнического института.

Удалось проложить около 12 км однорельсового пути (от Детского Села до Средней Рогатки). На заводах Санкт-Петербурга вовсю шла постройка гиропоезда. Однако вокруг бушевала Гражданская война, и в мае 1922 года работы пришлось остановить.

Удалось проложить около 12 км однорельсового пути (от Детского Села до Средней Рогатки). На заводах Санкт-Петербурга вовсю шла постройка гиропоезда. Однако вокруг бушевала Гражданская война, и в мае 1922 года работы пришлось остановить.

Гирокары Шиловского

Шиловский снова перебрался в Англию, работал в Sperry Gyroscope Company и всячески пытался убедить инвесторов в перспективности одноколейного транспорта. В 1924 году он представил в Лондоне концепцию своей машины в усовершенствованном виде. В ней маховик имел отдельную раму, позволявшую наклонять его ось по сигналу датчиков крена.

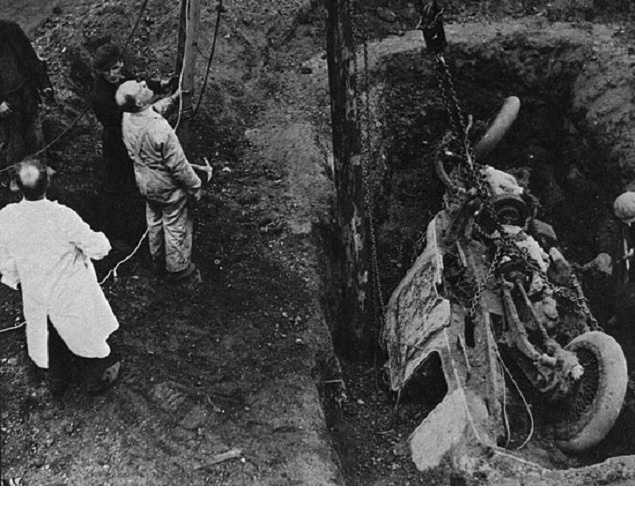

А что же случилось с самой машиной? Оказывается, после того как Шиловский уехал в Россию, автомобиль долгое время стоял в цехах Wolseley Tool & Motorcar Company. Подумав, что русский граф погиб на войне, англичане решили захоронить его машину. (Есть, впрочем, предположение, что британцы таким способом пытались спасти уникальную машину от уничтожения в годы Первой мировой войны.) Когда Шиловский навестил своих бывших партнеров, англичане, разумеется, были сильно удивлены, однако погребенный автомобиль решили не выкапывать. То ли Шиловский в нем уже не нуждался (он признавал, что его первый прототип технически был недостаточно совершенен), то ли мешала железная дорога, проложенная после войны над местом захоронения.

Тем не менее в 1938 году все-таки состоялась эксгумация гирокара. Сотрудники английской компании провели его реставрацию и поставили в музей, чем сильно обрадовали состарившегося русского графа. Он до последних своих дней продолжал верить, что будущее принадлежит двухколесным машинам. После войны Петр Шиловский умер, а вскоре пришел конец и его музейному автомобилю. Англичане с трудом в это верят, но в 1948 году удивительная машина была сдана в металлолом.

А что же случилось с самой машиной? Оказывается, после того как Шиловский уехал в Россию, автомобиль долгое время стоял в цехах Wolseley Tool & Motorcar Company. Подумав, что русский граф погиб на войне, англичане решили захоронить его машину. (Есть, впрочем, предположение, что британцы таким способом пытались спасти уникальную машину от уничтожения в годы Первой мировой войны.) Когда Шиловский навестил своих бывших партнеров, англичане, разумеется, были сильно удивлены, однако погребенный автомобиль решили не выкапывать. То ли Шиловский в нем уже не нуждался (он признавал, что его первый прототип технически был недостаточно совершенен), то ли мешала железная дорога, проложенная после войны над местом захоронения.

Тем не менее в 1938 году все-таки состоялась эксгумация гирокара. Сотрудники английской компании провели его реставрацию и поставили в музей, чем сильно обрадовали состарившегося русского графа. Он до последних своих дней продолжал верить, что будущее принадлежит двухколесным машинам. После войны Петр Шиловский умер, а вскоре пришел конец и его музейному автомобилю. Англичане с трудом в это верят, но в 1948 году удивительная машина была сдана в металлолом.

Источник:

Ссылки по теме:

- Ну, наконец-то! Создан холодильник, который приезжает на голос хозяина!

- Подборка сайтов для технарей

- Вот она - самая шикарная яхта в мире!

- Ох уж эти хитрые китайские «кустари»!

- Такого борща вы еще не пробовали!

реклама