1635

56

1

Первая отечественная ракета взлетела не из степей Байконура, а из подмосковного леса между дачным посёлком Нахабино и старинной усадьбой Николо-Урюпино, которую поглотил полигон. И запустили эту ракету не профессионалы из показанной в прошлой части ленинградской Газодинамиечской лаборатории, а любители - московская "группа инженеров, работающих даром", среди которых был и Сергей Королёв.

Среди далёких от космической темы людей бытует мнение, что Россия непрерывно лидировала в космосе, идя на шаг впереди других держав, а потом ВНЕЗАПНО "Юра, мы всё просрали". На самом деле за 120 лет стремления в космос мы хоть и не выбывали из космической гонки, но становились порой и её аутсайдерами. Манифест космонавтики, "Исследование мировых пространств реактивными приборами", опубликованный Циолковским в 1903 году в журнале "Научное обозрение", быстро стал редкостью - в тот же месяц погиб издатель Михаил Филиппов, тираж в силу каких-то бюрократических перепетий был изъят, и уцелело по сути лишь несколько экземпляров в зарубежных библиотеках. Между тем, европейская мысль пусть и медленнее, но тоже двигалась в этом напралении, и к началу Великой депрессии реактивные двигатели на Западе стали данностью. В основном они работали горизонтально, на гоночных автомобилях и экспериментальных поездах, и вот на ярко освящённом мерцанием реклам Бродвее гонщик в белом шарфе и чёрных очках под восторженный визг дам и апплодисменты джентельменов с громким "бабах" и облаком белого дыма врезался в гидрант. Впервые сконструировал тяжёлую ракету, но так и не смог добиться её воплощения в военном 1917 году немец Герман Оберт, будущий учитель Вернера фон Брауна. Американец Роберт Годдард из Вустера, штата Массачусетс, увлёкся космосом в детстве, прочтя в детстве "Войну миров", а 16 марта 1926 года на ферме своей тётушки Эффи запустил жидкостную ракету. Взлетела она всего на 12 метров, пролетела 56 метров, но стала первым в истории Человечества подобием всех этих "Союзов", "Антаресов" и "Фальконов". В Германии год спустя возникло "Общество межпланетных сообщений", но занимались они вещами куда как более реальными: Макс Велье с помощью Фрица фон Опеля создал первые реактивный автомобиль и реактивный вагон, а Иоганнес Винклер в 1931 году запустил небольшую ракету HW-1 (Хюккель-Винклер, в честь себя и спонсора), поднявшуюся уже на 60 метров. В общем, казалось, что ещё чуть-чуть - и всё стало бы примерно как в этом клипе:

А что же было в это время у нас, на родине теоретической космонавтики? С одной стороны, секретная ГДЛ колдовала над твердотопливными реактивными снарядами. Но с ракетами будущего космоса у них было общего примерно как у водопроводной трубы с дымовой трубой завода. А в прото-космонавтике всё было предельно печально: одно за другим возникали общества с пафосными названиями, провозглашали своё первенство в мире, и ничего не сделав, тихо рассасывались. Порой их создавали явно некомпетентные люди - так, "Первое научное общество межпланетных сообщений в СССР" в 1929 году планировало заниматься "сооружением нефтяных (до сих пор неизвестных технике) ракет, первоначально - малого пиротехнического типа…". Словом, в 1920-е годы всерьёз ракетное дело развивалось лишь в Германии (Готтард так и остался одиночкой), а Советская Россия в этой отрасли пребывала в столь привычном состоянии секретных военных проектов и бесконечной пустопорожней говорильни на виду.

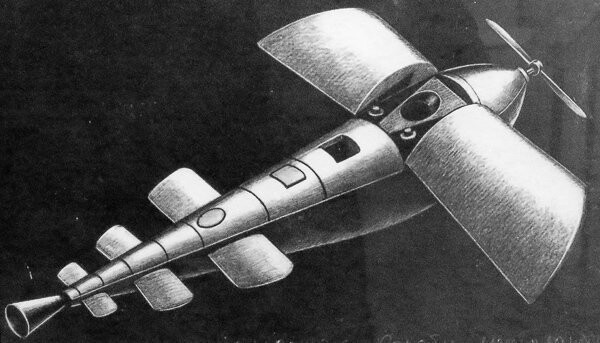

В целом же, если отсеять шарлотанов, пытавшихся под такие инициативы получить бюджетных денег, то последователи Циолковского (о Колыбели Космонавтики см. отдельный пост) прератились в полноценную субкультуру. И их критическая масса в обществе вкупе с очевидным отставанием от капиталистов вынудила советскую власть что-то делать. В дополнение к ГДЛ в 1931 году была организована сеть ГИРДов - "Групп изучения реактивного движения" под патронажем такой солидной организации, как ОСОАВИАХИМ. Это значило очень многое: теперь каждый, кто мечтал когда-нибудь улететь на ракете, знал, куда ему пойти за поиском единомышлеников. ГИРДы создавались во многих городах, но в Ленинграде лучшие умы уже работали в ГДЛ, а провинция, даже такие мощные центры, как Харьков или Баку, не имели достаточного потенциала. Поэтому самым сильным сделался МосГИРД, сплотившийся вокруг рижского немца Фридриха Цандера, работавшего на московском заводе авиадвигателей. Он мечтал о Марсе, на складе с согласия начальства устроил небольшой испытательный стенд, спроектировал чудо-агрегат с кадра выше... Но не случайно лозунг "Вперёд, к Марсу!" и в наше время зажигает даже политиков и крупных бизнесменов, что уж говорить про горстку романтиков в 1920-е годы?

На кадре выше - вестибюль-"улитка" (1938) станции метро "Красные ворота" и жилой дом Наркомата иностранных дел (1929). Напротив них за Садовым кольцом в 1929-32 годах было построено Министерство путей сообщения, а в 1954 - одна из сталинских высоток (138м). Словом, со времён описываемых событий пейзаж Садовой-Спасской улицы изменился до неузнаваемости, но всё же...

...уцелел доходный дом купца Фёдора Афремова (1904) на внешней стороне Садового кольца, по соседству с ярко-красным конструктивистским шедевром здания Наркомзёма (1928-33).

Все 9 этажей - честные дореволюционные: на момент постройки доходник Афремова был самым высоким жилым зданием в Российской империи - дом Нирнзее в Москве и небоскрёб Гинзбурга в Киеве строились на 5-7 лет позже.

А у подъезда на первом этаже - мемориальная доска с парой стремящихся в небо ракет. Подробнее о предыстории и деятельности ГИРДа можно прочесть здесь или здесь. Как-то так вышло, что в отличие от всех этих Первых Галактических обществ 1920-х годов МосГИРД объединил действительно толковых людей, как например Михаил Тихонравов или Юрий Победоносцев. Или - абмициозный Сергей Королёв. Он начинал как авиаконструктор-любитель, но ни один спроектированный им самолёт не был жизнеспособен. Куда лучше молодому Королёву давались планеры, которые он испытывал на горе Клементьева под Коктебелем, ну а с планеров он понемногу пришёл к ракетам и космическим кораблям. Но если Цандер, Тихонравов и Победоносцев были в чистом виде исследователями, то Королёв ещё и обладал качествами прирождённого лидера, любил и умел командовать, обладал столь важной в технологических делах пробивной и организаторской жилкой.

Зная про послевоенную деятельность Королёва, по мановению руки которого строились города, невольно представляешь себе в огромном здании институт, где красивые люди в белых одеждах о чём-то жарко спорили на фоне фантастических машин, показывая пальцем на звёзды. На самом деле ГИРД не случайно имел шуточную расшифровку "группа инженеров, работающих даром" - это был по сути дела кружок ракетомодельного спорта, за которым строгие люди из ОСОАВИАХИМа приглядывали, но практически не помогали. И в распоряжении учёных был лишь подвал мрачного краснокирпичного дворового корпуса (1910) дома Афремова:

И всё, что было им нужно - они добывали сами, на свои средства, да и трудились над ракетами в свободное от работы время. Но сложно даже представить, какой во всём этом они ощущали драйв!

Цандер в начале 1933 года поехал в Кисловодск поправить здоровье, но вместо этого заболел по дороге тифом и умер. На кадре ниже - его личные вещи в музее. Королёв, возглавлявший МосГИРД с мая 1932 года, остался единственным лидером группы. Между тем, ракеты ГИРД становились всё более похожими на то, что полетит реально. Приближался момент испытаний..

Километрах в 10 на запад от МКАДа (40 минут автобусом от метро "Тушинская") стоит старинное село Николо-Урюпино, как и всё Подмосковье, тем более по Рижскому ходу, превращающееся в дачный посёлок. История его уходит корнями куда-то в 16-й век, а достоверно прослеживается с 1635 года, когда имение перешло к роду Одоевских, причём судя по документам - не в первый раз. В 1664-65 годах крепостной зодчий Павел Потехин построил господам Никольскую церковь:

Краеведы считают её одной из самых необычных в Подмосковье, по крайней мере подобных пропорций я в других местах не припомню.

Детали:

За храмом - очень старые могилы:

А за речкой - собственно усадьба Никольское-Урюпино. Не знаю почему, но её название чуть-чуть сложнее, чем название села. В 1721-74 годах имение в ходе дворцовых интриг несколько раз переходило между родом Долгоруковых и Александром Кайсаровым, пока наконец Василий Долгоруков не продал Никольское-Урюпино Николаю Голицыну, владельцу соседнего Архангельского - самой роскошной усадьбы Подмосковья. При нём и сложился Николо-Урюпинский ансамбль, а потомки владели этой усадьбой до 1918 года. От церкви за прудом речки Липа виднеется Белый домик (1780), который искусствоведы называют, ни много ни мало, Русский Трианон - по одному из дворцов Версаля:

Самая впечатляющая часть его экстерьера - барельефы. Да и резьба капителей колонн потрясающе тонкая:

Внутри даже интерьеры сохранились, в том числе один из роскошнейших в русских усадьбах Золотой зал с мозаиками, но очевидных дырок в заколоченных дверях, через которые можно было бы проникнуть во дворец, снаружи я не увидел.

Белый домик обнесён забором, и находится с 2005 года в состоянии вялотекущей реставрации. Серьёзных работ не ведётся из-за того, что земля, на которой стоит усадьба, находится под многолетней судебной тяжбой между сменявшими друг друга собственниками зданий и Министерством обороны.

Большому дому (1809-11) повезло ещё меньше - ныне это мрачная коробка стен даже без внутренних перекрытий:

Дворец сгорел в 2004 году. Последним, кто пытался привести его в порядок, был бизнесмен из 1990-х Владимир Брынцалов, владевший усадьбой в 1999-2001 годах, но так и не сумевший получить её в собственность. В 1919-29 годах дворец с благополучно пережившими и 1812-й, и 1905-й, и 1917-й годы интерьерами эпохи классицизма занимал Музей помещичьей жизни, но уже в 1921 году большая часть усадьбы отошла военно-инженерному полигону. Завледев дворцом в 1929-м, военные превратили его в общежитие, так что к моменту пожара 2004 года беречь внутри здания было нечего. Вокруг заросли пруды, развалились хозяйственные и декоративные постройки, а ставший диким лесом усадебный парк принадлежит полигону до сих пор. И как вы наверное уже догадались, именно на этот полигон 17 августа 1933 года Сергей Королёв и Михаил Тихонравов приехали испытывать ракету.

От усадьбы мы углубились в запущенный парк и вскоре ткнулись в КПП. Молодой солдат в очках разрешил нам пройти - тут ещё не воинская часть, и видимо ворота закрываются для посторонних лишь во время каких-нибудь испытаний или учений. Викимапия пишет, что вплотную к усадьбе прилегает полигон Международного противоминного центра, но вид его столь же печальный, сколь и у самой усадьбы - лишь заброшенные здания не из красного, а из серого кирпича. И вот, пройдя по дороге за КПП пару сотен метров, в какой-то момент мы увидели торчащую из леса ракету:

Её установили военные на своей территории в 1983 году, к 50-летию первого запуска. Что это - никто из побывавших здесь толком не знает: Р-27, военная баллистическая ракета подводных лодок (стояла вооружении в 1968-2008 годах), выглядела совершенно иначе. Больше эта ракета похожа на её предшественницу Р-21, принятую на вооружение в 1963 году - она впервые в СССР могла запускаться из подводного положения, но сильно уступала по характеристикам американским морским ракетам. На стене рядом, возможно, были какие-нибудь портреты и мемориальные доски, но осталась лишь сиротливая надпись "В честь запуска первых советских жидкостных ракет".

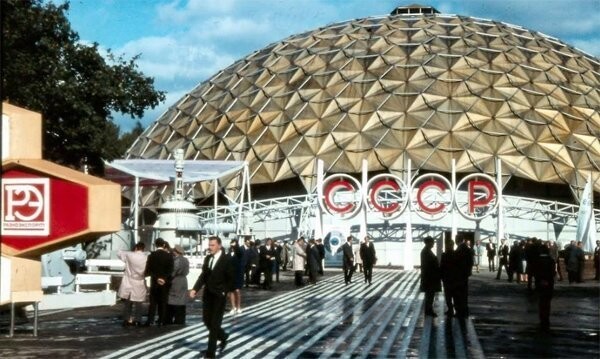

Напротив ракеты в 1980-х годах стоял ещё и Купол Фуллера - павильон с Американской выставки 1959 года, когда в московских Сокольниках на волне Оттепели выросла самая настоящая вторая ВДНХ от капиталистов. Там состоялся знаменитый спор Хрущёва и Никсона о том, нужны ли народу потребительские излишества, без которых можно и обойтись - несложно догадаться, кто какой придерживался позиции, и кто оказался в итоге прав. Спорили они под символом выставки - Геодезическим куполом Ричарда Фуллера, американского инженера-самородка, думавшего над технологиями спасения человечества в случае глобальной катастрофы. Киберпанковские города под куполами из прозрачных мембран, за пределами которых выженная кислотными дождями радиоактивная пустыня - это как раз по мотивам его изысканий, да и космической фантастике такой образ не редкость. Купол Фуллера высотой 64 метра и даметром 30 метров, собранный из ромбовидных дюралюминиевых пластин, простоял в Сокольниках до 1982 года, потом его перевезли на полигон под музей инженерных войск, а дальше идея заглохла. Я даже не знаю, успели ли его собрать на новом месте, а если успели - то когда и как он погиб. Ну а ракета - судя по всему, единствннный экспонат несостоявшегося музея.

И - обманка для желающих увидеть отправную точку советской космонавтики. Королёв, Победоносцев и Тихонравов пускали свои ракеты с опушки леса чуть ближе к Нахабино, и от ракеты туда ведёт почти прямая дорога... но мы знали, что дальше по ней будет более солидный КПП, и для надёжности пошли в обход. Мы вновь пересекли пруд по мостику, который построили на каких-то своих учениях курсанты:

И под разговоры об атомных станциях, ведомственных музеях, базовых проблемах ракетостроения, замкнутом цикле ядерного топлива, несостоявшихся троичных компьютерах и системах автоматизации планового хозяйства пошли мимо николо-урюпинских дач.

В третий раз пересекли уже не пруд, а просто речку Липу по плотине, вернувшись на тот берег, где руины усадьбы и полигон.

Вышли на дорогу, по которой сновали Камазы с чёрными номерами, и от КПП, по указанной равнодушным солдатом тропке сквозь снег и буреломы направились к цели. Вот он, лес между Николо-Урюпином и Нахабином, откуда взмыла в небо русская Первая ракета.

Вот и наша цель поблёскивает металлом на лесной опушке:

Место запусков ГИРДОвских ракет известно точно, потому что здесь находится и первый советский стартовый комплекс - учебный ДОТ с отверстием для танковой башни, превращённым ГИРДовцами в газоотвод.

К 1933 году ГИРД работала над двумя основными проектами - ракетой ГИРД-09 Тихонравова на гибридном топливе из сгущённого бензина и жидкого кислорода, и полноценно жидкостной ГИРД-Х (в данном случае это не "х" и не "икс", а римская "10") покойного Фридриха Цандера. Непосредственно воплощением обоих проектов руководил Сергей Королёв. "Девятку" довели до ума чуть раньше, после 23 огневых испытаний, и с весны 1933 года ГИРДовцы зачастили на Нахабинский полигон. Одну из своих ракет, из-за внезапно выпавшего снега, который был не под силу тогдашним автомобилям, они везли в трамвае до Рижского вокзала, дальше электричкой, а потом и вовсе несколько километров на плечах, и думаю, зрелище запаянной трубы с оперением, обёрнутой в мешковину, немало удивляло подмосковных работяг. Два первых лётных испытания "09" закончились неудачей.

И лишь на третий раз, 17 августа 1933 года, ракета ГИРД-09 полетела. И если творение Готтарда в 1926 году поднялось на 12 метров, а творение Винклера в 1931 на полсотни, то 19-килограммовая ГИРД-09 поднялась на 400 метров. Конечно, это был не рекорд - немцы к тому времени уже запускали крылатую Фау-1, но это было достойное начало. Для последующих испытаний была изготовлена целая партия таких ракет, и в 1934 "девятки" с этого же места удавалось запустить на высоту до 1,5 километров.

Её двигатель "09" в петербургском Музее космонавтики и ракетной техники (см. прошлую часть):

Дальше в лесу, под обильным слоем снега - другие ДОТы. Летом сюда ходить безусловно интереснее, но тогда и этот пост пришлось бы отложить до будущего года.

Общий вид мемориала. Слева, как я понимаю, крошечный самодельный обелиск 1966 года, правее памятный камень, открытый в 2016 году, а когда была поставлена сама ракета - точно не знаю, может быть тогда же. Как я понимаю, все ракеты той эпохи в музеях и памятниках - макеты: о том, что их нужно сохранить для истории, в те времена никто не думал.

А вот кадр из Мемориального музея космонавтики на ВДНХ, где становлению ракетной отрасли посвящён отдельный, ярко-красный зал. Длинная ГИРД-09 хорошо узнаётся по центру, а крайняя слева - это ГИРД-Х, также запускавшаяся с Нахабинского полигона. Это, кажется, именно её везли в травае в ноябре 1933 года, и хотя взлетела она всего на 80 метров, всё же это была первая советская ракета с жидкостным двигателем - "как у больших" ракет, которые теперь летают в космос. Правее состоящая по сути из одного оперения экспериментальная, и тоже жидкостная ГИРД-07 Тихонравова, а маленькая справа - первая советская метеоракета ракета "06" весом всего 10 килограмм: разработанная в 1934-37 годах, она поднималась уже на 5 километров. Созданная тогда же "Авиавнито" летала чуть ниже (до 3 километров), но зато в ней было 100 килограмм собственной стартовой массы и место под 10 килограмм полезного груза, и как я понимаю, она так и осталась самой мощной жидкостной ракетой довоенного СССР. А вот крылатая ракета "212" Сергея Королёва, аналог "самолёт-снарядов" Фау-1 (первые испытания в 1932 году) Вернера фон Брауна, представлена только уменьшенным макетом, однако в 1939 году успешно прошла испытания. На ней стоял ОРМ-65 - последний из серии опытных моторов 1930-х годов Валентина Глушко. И как вы наверное понимаете, такие ракеты со сложной аэродинамикой, мощными моторами, полётной автоматикой - уже явно не под силу "Группе инженеров, работающих даром".

За продолжением истории вернёмся в Москву. Заснеженными тропками мы вышли в садоводство "Зарница", а через него - на прямую асфальтовую дорогу в Нахабино, крупнейший в России ПГТ (42 тыс. жителей).

Село Нахабино известно с 1482 года, но история его прошла без сколько-нибудь ярчких исторических событий. Поэтому и вид его совсем безликий, какой-то обще-средне-подмосковный:

На центральной Институтской улице - церковь иконы Божьей Матери "Всецарица" (2011-12):

И граффити с космонавтом, который кажется только что увидел Чужого. В большой ракете я узнаю "Протон" - в начале 2010-х, когда на Россию приходилось больше половины всех запусков мира, он ещё был лучшей из действующих ракет. А приглядевшись, можно разглядеть и абстрактный ГИРД - его первопредка:

Улица упирается в треугольной Сквер Инженерных войск, разбитый в 2015 году вокруг обелиска в честь их 300-летия (2001). Под снегом на нём, среди прочих лиц, изображён между прочим Сталин:

А за ним - мемориальная стенка ГИРДа. Как ни крути, а космонавтику двигают романтики, которые может и умеют извлекать из своих проектов прибыль - но начинают их не ради неё. Известный феномен, что фантасты предрекали нам в 2000 году регулярные полёты к иным звёздам, но не предвидели мобильных телефонов. И если астрономы найдут внеземную цивилизацию, экспедицию к ней снарядит на свои бесконечные богатства какой-нибудь арабский принц, желающий распространить в иные миры учение Пророка. Тот же Илон Маск сделал больше, чем новую могучую ракету - он сумел вновь ЗАЖЕЧЬ интерес Человечества к космосу, почти угасший в прошлые десятилетия. Но как и он, люди с этого барельефа грезили полётом к Марсу.

Центр неимоверно подмосковного Нахабина - станция, открытая в 1901 году на Московско-Виндавской железной дороге. С тех пор осталась водонапорная башня. Вернее, её пенёк - верхняя часть была разрушена в войну авиабомбой:

На путях мой взгляд привлекли новенькие электрички, которых я раньше не видел. Это ЭП2Д, новинка Демиховского завода. Их производство началось в 2017 году, уже сделано 36 составов, и комплектовать ими Московский узел начали с Рижского направления.

На одной из них, в симпатичном цветастом салоне, я возвращался в Москву:

А дальше сядем на МЦК да поедем до станции Коптево, в весьма глухой район вдали от "зелёной" и "серой" веток Московского метрополитена. Напротив станции - усадьба Михалково, построенная в 1780-84 годах, когда имение от Дашковых перешло к Паниным (а Михалковы тут и вовсе не при чём). Дольше всего ей владели, впрочем, не дворяне, а фабриканты-немцы Йокиши, у которых с 1820-х годов была мануфактура по соседству. Главный дом усадьбы был деревянным, и окончательно обветшал к 1879 году, и разобрав его, Йокиши построили новый особняк не в глубине усадьбы, а с краю, поближе к мануфактуре. Уцелевшие же ложноготические постройки приписывают иногда чуть ли не Баженову.

Рядом с усадьбой - суровейший конструктивистский ДК суконной фабрики имени Петра Алексеева (1927-29), построенный одним из братьев Весниных. Долгое время он служил церковью иеговистов, которых выгнали отсюда в 2017 году, с запретом этой секты в России.

Часть усадьбы - за забором, дом Йокиша - и вовсе с другой стороны, а я набрёл за ДК лишь на очень симпатичную ротонду:

По заснеженной тропке я вышел на Онежскую улицу, к дому начальника станции Лихоборы (1908) Московской окружной железной дороги (ныне МЦК).

На Онежской вперемешку многоэтажки, "ободранные" сталинки и дома эпохи конструктивизма:

Московские дворы через пару дней после "снегопада века":

А на правой стороне Онежской, за забором с редкими патрулями охраны - наша цель: Исследовательский центр имени Мстислава Келдыша. Ракетную отрасль раннего СССР курировал столь мрачный персонаж, как маршал Михаил Тухачевский. Видя успехи ленинградской Газодинамической лаборатории в твердотопливных снарядах и жидкостных двигателей и успехи московской ГИРД в запусках ракет, в сентябре 1933 года он инициировал объединение их в Реактивный научно-исследовательский институт. На одном из корпусе, впрочем, аббревиаутура ВИСХОМ - института сельскохозяйственного машиностроения. Может быть, свежепостроенное здание передали РНИИ как более важному для обороноспособности страны, а может быть он со временем разросся, заняв эту площадку.

Из Ленинграда сюда прибыли Георгий Лангемак, полным ходом работавший над твердотоплинвыми снарядами реактивных миномётов (впоследствии "Катюша"), Валентин Глушко с его жидкостными двигателями, Иван Клеймёнов, вставший во главе РНИИ, и многие другие. Из Москвы - уже знакомые нам герои ГИРДа. Были и новые лица - например, Андрей Костиков из Военно-воздушной академии. Двум лидерам в коллективе, конечно же, было не ужиться, и более опытный и влятельный Клеймёнов быстро низвёл Королёва с руководящих должностей. Чем спас ему жизнь: в 1937 году, следом за казнью Тухачёвского, репрессивная машина принялась за его детище. Первым понял, куда ветер думает, Костиков, и быстро накатал доносы на старших коллег - уж не знаю, был это чистый карьеризм или же стремление "возглавить необратимое", но после череды арестов он выбился в главные инженеры и на много лет получил славу изобретателя "Катюши". Элиту РНИИ, в том числе Клеймёнова и Лангемака, по эти доносам расстреляли, а вот опальный Королёв отделался лагерями страшного Дальстроя, где даже не успел приступить к каторжному труду - дело отправили на пересмотр. Жизнь конструктора вновь спасла неудача: он опоздал на последнюю баржу из Магадана в Ванино, а баржа погибла в шторме. По возвращении на материк Сергей Павлович был направлен в казанскую "шарашку" к Туполеву и уже не вернулся в РНИИ.

Сам же РНИИ продолжил работу, к концу войны был реорганизован, и под руководством Мстислава Келдыша вновь сделался одним из ведущих центров уже космической программы СССР. Как дела тут обстоят ныне - я не знаю, но облик институтских построек, особенно по контрасту с другими виденными мной космическими институтами России, печален.

Главной разработкой РНИИ 1930-х годов стала "Катюша". В этом направлении советские ракетчики как были первыми (с 1928 года), так и остались лучшими - свои РСЗО были и у немцев, и у союзников, но по эффективности не могли даже близко сравниться с "Катюшей", ставшей наряду с Т-34 одним из символов Победы. Первые в мире реактивные снаряды РС-82 я показывал в прошлой части, а вот снаряд "Катюши" М-13 и его двигатель в том же самом петербургском Музее космонавтики и ракетной техники.

Создать жидкостную баллистическую ракету, способную подниматься на десятки километров, как немецкая "Фау-2", у РНИИ так и не получилось - не в последнюю очередь, может быть, из-за репрессий. Самой крупной реактивной машиной довоенного СССР стали "ракетные самолёты", в первую очередь БИ-1 Александра Березняка и Алексея Исаева. Идея была красивой: перехватчик на реактивной тяге молниесно (за 10-30 секунд) взлетал, атаковал немецкие бомбардировщики, благодаря огромной скорости почти неуязвимый для истребителей, и за несколько минут спалив горючее, возвращался на землю как планер. На трёх опытных самолётах было совершено 7 полётов продолжительностью от 30 до 90 секунд, высотой до 4 километров и скоростью до 670 километров в час. Один из полётов закончился гибелью лётчика-испытателя Георгия Бахчиванджи, а разработки турбореактивного двигателя всё больше показывали, что это тупиковая ветвь: реактивные самолёты - отдельно, а ракеты - отдельно. Партию из 9 планеров БИ-1 успели сделать до конца войны в Нижнем Тагиле, поэтому реплика одного из них стоит теперь в Екатеринбурге, на площади перед аэропортом Кольцово.

А после войны, когда советские учёные завладели немецкими разработками, и стала ясна перспектива тяжёлых ракет, различные КБ, занимающиеся ракетной техникой, полётной автоматикой, космическими аппаратами, стартовыми комплексами и прочим стали возникать по всей стране одно за другим. РНИИ отошёл на второй план, но по Союзу словно разлетелись его семена, через десятилетие расцветшие ракетами.

Автор VARANDEJ

Автор VARANDEJ

Ссылки по теме:

- Британец пересёк 140-километровое монгольское озеро на коньках

- Редкие фото известных преступников

- Крошечный и богатый Катар: как эмират расплачивается за свою независимость?

- Самые главные скупердяи Голливуда

- Английские суфражистки: уникальные колоризированные фото борцов за права женщин