3783

47

В Королёве находятся мозг (ЦНИИмаш) и сердце (ракетно-космическая корпорация "Энергия") отечественной космонавтики. Мне довелось побывать на территории обоих легендарных предприятий и в их музеях за закрытыми дверями.

На Ярославском шоссе по левую руку тянутся окраины Мытищ, а справа раскинулась длинная промзона, за которой и скрыт Королёв. Через неё всего два въезда в город, на одном из которых привлекает взгляд стела. Видев её прежде не раз, я был уверен, что ракета бутафорская, но нет - это настоящая Р-2, первая в мире ракета с отделяющейся головной частью. Её дальность около 500км, забрасываемый вес - чуть больше тонны, подготовка к старту занимала 6 часов, а топливо внутри могло находиться не более 15 минут, после чего или слив, или запуск. Но для тех времён это было немало. Сергей Павлович Королёв, именем которого в 1996 году назвали город, создал Р-2 в 1948-50 годах, и этот памятник можно считать старейшей отечественной ракетой.

Пионерская улица разделяет РКК "Энергия" и ЦНИИмаш, но у их промзоны - общая история.

Где-то в середине 19 века на Ярославской дороге прикупил земли крупнейший русский купец-чаеторговец Семён Перлов. Его сын Николай в 1907 году построил роскошную Белую дачу, да в 1912-м проиграл её конезаводчику Голованову. У того имение купил юрист Александр Вейнраубе, и начал распродавать на дачныне участки. В 1914 году правительство и английская компания "Бекос" сделали ему предложение, от которого невозможно отказаться: особняк чаеторговца сделался конторой Казённого завода военных самоходов. Что такое "военные самоходы", я долго ломал голову - не танки ли тут собирали? На самом деле всего лишь автомобили, этакие джипы начала ХХ века.

Где-то в середине 19 века на Ярославской дороге прикупил земли крупнейший русский купец-чаеторговец Семён Перлов. Его сын Николай в 1907 году построил роскошную Белую дачу, да в 1912-м проиграл её конезаводчику Голованову. У того имение купил юрист Александр Вейнраубе, и начал распродавать на дачныне участки. В 1914 году правительство и английская компания "Бекос" сделали ему предложение, от которого невозможно отказаться: особняк чаеторговца сделался конторой Казённого завода военных самоходов. Что такое "военные самоходы", я долго ломал голову - не танки ли тут собирали? На самом деле всего лишь автомобили, этакие джипы начала ХХ века.

×

КЗВС достроили к концу Первой Мировой, а в 1919 году объединили с заводом "Арсенал" из Петрограда (см. пост про Петербург Космический) в Московский орудийный завод, с 1922 - Завод №8 имени Калинина. В 1941 году и его эвакуировали в Пермь, а сюда в 1942 году вновь привезли петербургский "Арсенал", на основе которого возник завод № уже не 8, а 88, в войну выпускавший зенитки. И вот в 1946 году ему было суждено стать местом, где ковалась новая эра.

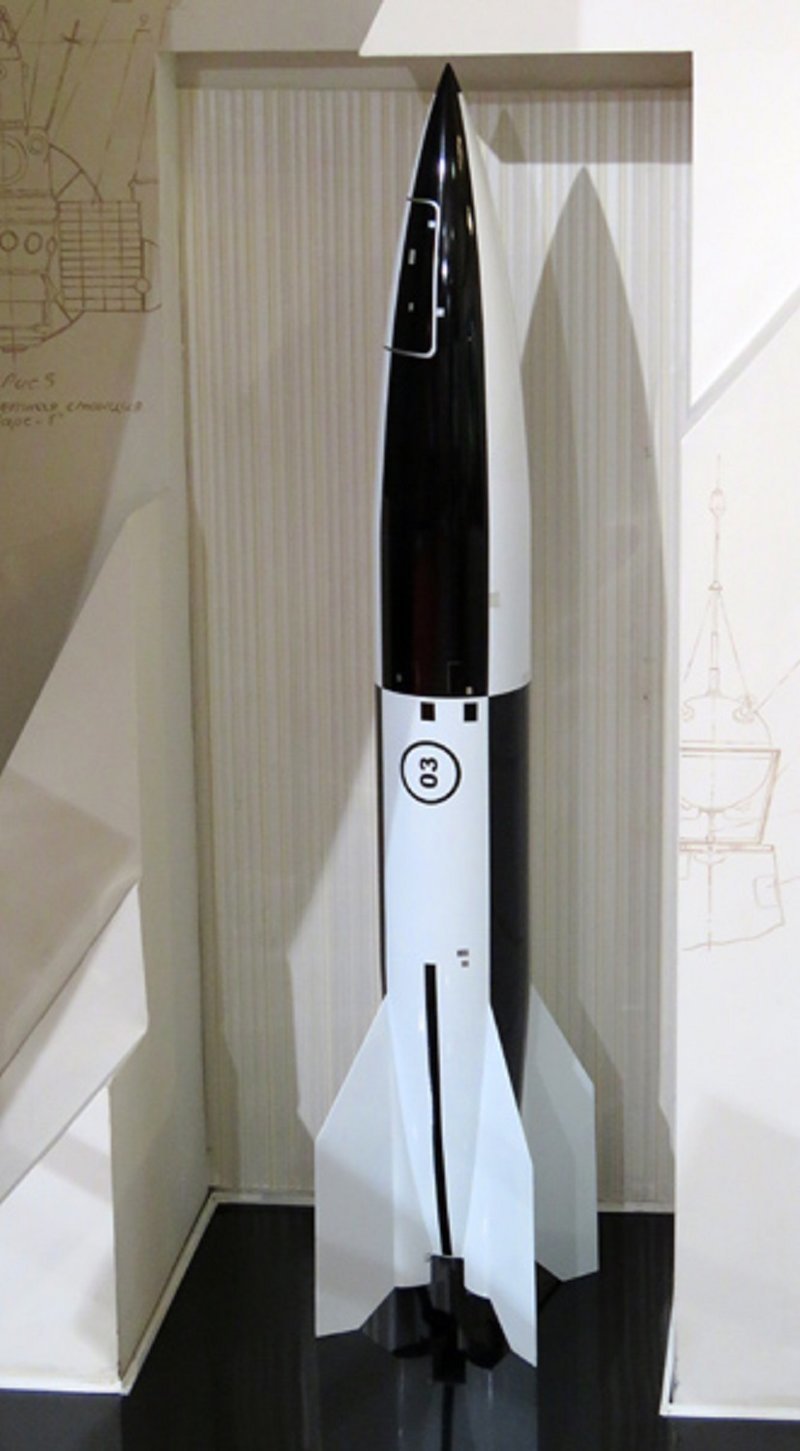

Макет Фау-2 из из музея космонавтики на ВДНХ.

...В конце войны вся технологическая мощь Третьего Рейха была брошена на создание Оружия Возмездия. От отчаяния в ход шли самые нелепые идеи вроде подземных лодок или сухопутных линкоров, но всё-таки из гитлеровских "вундервафель" вышло несколько машин, предопределивших наше время - например, реактивный самолёт, крылатая и баллистическая ракеты. Именно "Фау-2" - общий предок всех баллистических ракет. Гитлеру она не помогла, и её создатели во главе с аристократом Вернером фон Брауном сдались американцам, а американцы сразу поняли, что с этих немцев надо пылинки сдувать, какие бы скелеты в шкафу за ними ни водились. Советам же достался Пенемюнде - ракетные завод и полигон на острове в Балтийском море. До войны активно экспериментировали с ракетной техникой только СССР и Германия, и хотя немцы оказались на шаг впереди, советская база была достаточной, чтобы понять, как они это сделали.

...В конце войны вся технологическая мощь Третьего Рейха была брошена на создание Оружия Возмездия. От отчаяния в ход шли самые нелепые идеи вроде подземных лодок или сухопутных линкоров, но всё-таки из гитлеровских "вундервафель" вышло несколько машин, предопределивших наше время - например, реактивный самолёт, крылатая и баллистическая ракеты. Именно "Фау-2" - общий предок всех баллистических ракет. Гитлеру она не помогла, и её создатели во главе с аристократом Вернером фон Брауном сдались американцам, а американцы сразу поняли, что с этих немцев надо пылинки сдувать, какие бы скелеты в шкафу за ними ни водились. Советам же достался Пенемюнде - ракетные завод и полигон на острове в Балтийском море. До войны активно экспериментировали с ракетной техникой только СССР и Германия, и хотя немцы оказались на шаг впереди, советская база была достаточной, чтобы понять, как они это сделали.

Для изучения немецкой ракетной техники и был создан НИИ-88. Тут-то вспомнили и про инженера Королёва - к тому времени создатель первых советских жидкостных ракет, пройдя застенки, тюрьмы и колымский Дальстрой, прозябал в казанской авиастроительной шараге. В НИИ-88 директор Лев Гонор сразу же назначил Королёва руководителем важнейшего 3-го отдела. Здесь работали такие люди, как Валентин Глушко, Владимир Бармин, Михаил Рязанский, Алексей Исаев - основа будущего Совета Главных. В 1956 году 3-й отдел выделился в ОКБ-1, в 1966 объединился с Заводом-88 и его филиалом в Куйбышеве (ныне "Прогресс") в Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения, а в 1974 ЦБКЭМ получило красивое название "Энергия". Ныне этот завод - крупнейшее в мире производство пилотируемых и грузовых космических кораблей и модулей для орбитальных станций.

За дачей Перлова с Ярославки виден домик с куполом, который был усадебной часовней (а крест принадлежит новодельной деревянной церкви при заводе), и пара макетов-памятников - "Восток" и "Буран-Энергия".

За дачей Перлова с Ярославки виден домик с куполом, который был усадебной часовней (а крест принадлежит новодельной деревянной церкви при заводе), и пара макетов-памятников - "Восток" и "Буран-Энергия".

Производство ракет, с которого всё начиналось, ещё в 1958 году вывели Куйбышев (Самару), но о нём напоминает Высокий корпус, куда даже современная ракета влезла бы с запасом. Ныне это демонстрационный зал ЗЭМ "Энергия", где я не был, потому что попасть туда в принципе сложно. Хранятся в нём уникальные технические памятники, включая подлинную "Фау-2".

За дачей Перлова площадку пересекает своеобразный внутризаводской бульвар, и на другом его конце, со стороны города - главная проходная, чьё здание осталось от "Бекоса". За ней - довлеющий над окрестными кварталами ракета-носитель "Восток"; на подобной летал Гагарин. Это лишь полноразмерный макет (1995), но есть у него одна особенность - цвет. Мы привыкли видеть ракеты белыми, и в белый их красят в музеях. Но на стартовых площадках ракеты белеют от инея, так как в них заливают десятки тонн жидкого кислорода (окислителя для топлива) с температурой -180 градусов. Заводской цвет ракет - тёмно-серый.

ЗЭМ "Энергия" и РКК "Энергия", хоть и на одной площадке, а не совсем одно и то же. Труднодоступный демзал приналежит заводу, а у корпорации есть музей. Он тоже ведомственный и расположен глубоко на территории предприятия, но среди всех ведомственных музеев самый открытый - при желании его можно посетить даже в одиночку, но цена от 1 до 25 посетителей фиксировнная: 6000 рублей.

Конечно, и тут есть подводные камни. Во-первых, музей работает только по будням, а запись - это заявка с письмом на имя директора и поимённым списком группы, подающаяся за неделю. Во-вторых, для иностранцев другие правила и цены, и группа считается иностранной, даже если в ней есть один человек с иным гражданством (включая белорусское). Ну и в-третьих режимный объект на то и режимный: на входе заставят сдать в камеру хранения электронику крупнее смартфона, а дата и время экскурсии могут внезапно измениться в любой момент. Однако правила здесь меняются в сторону упрощения, и РКК "Энергия" даже рассматривает вариант сделать музей общедоступным.

На проходной группу встречают и ведут пешком через завод. Внутри чисто, многолюдно, жизнь кипит. Главное - сдержаться и не фотографировать: интересного здесь много, но от двери проходной до двери музея фотосъёмка строго запрещена. В музейном здании в конференц-зале с люстрами-"спутниками" под потолком показывают небольшой фильм по истории предприятия.

Конечно, и тут есть подводные камни. Во-первых, музей работает только по будням, а запись - это заявка с письмом на имя директора и поимённым списком группы, подающаяся за неделю. Во-вторых, для иностранцев другие правила и цены, и группа считается иностранной, даже если в ней есть один человек с иным гражданством (включая белорусское). Ну и в-третьих режимный объект на то и режимный: на входе заставят сдать в камеру хранения электронику крупнее смартфона, а дата и время экскурсии могут внезапно измениться в любой момент. Однако правила здесь меняются в сторону упрощения, и РКК "Энергия" даже рассматривает вариант сделать музей общедоступным.

На проходной группу встречают и ведут пешком через завод. Внутри чисто, многолюдно, жизнь кипит. Главное - сдержаться и не фотографировать: интересного здесь много, но от двери проходной до двери музея фотосъёмка строго запрещена. В музейном здании в конференц-зале с люстрами-"спутниками" под потолком показывают небольшой фильм по истории предприятия.

Даже если вы не знаете, что такое РКК "Энергия", на самом деле вы знаете о ней очень многое. С ОКБ-1 связано то самое "время первых" 1950-60-х годов, золотой век советской космонавтики. В начале экспозиции рядышком - смешные маленькие ракеты 1930-х годов и триумфальный Первый спутник, идея запуска которого пробил в 1954 году Михаил Тихонравов - коллега Королёва по ГИРДу.

Первой крупной задачей 3-го отдела было самостоятельно собрать Фау-2 из немецких узлов. Затем - воссоздать чужую ракету с нуля: так получилась Р-1, но ещё до начала работы над ней Королёв задумал Р-2. Сергей Палыч тогда, безусловно, ДОРВАЛСЯ, прежде почти десять лет изолированный от дела своей жизни и не знавший, сможет ли заняться им вновь. Здесь он работал над десятком ракет одновременно, выдавая их на испытания в Капустин Яр. В первую очередь тут создавалось оружие, но по мере развития ракет всё реальнее становилась идея полёта в космос. В 1951 году дворняжки Цыган и Дезик стали первыми в истории пассажирами ракеты, взлетев на Р-1В (геофизической модификации Р-1) и благополучно приземлившись. Королёв перебирал варианты: полетела - хорошо, оставим и будем развивать, не полетела - отбросим какие-то свойства. И вот к 1956 году он сотворил шедевр - "Королевскую Семёрку", двухступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету Р-7, которая могла кинуть 3 тонны полезной нагрузки на расстояние до 8000 километров. Или - вывести что-нибудь на околоземную орбиту. В гражданском варианте из неё получилась ракета "Спутник", а в несколько модернизированном виде - "Союз", ставший самой массовой и "долгой" ракетой в истории. Специально для испытаний Р-7 был построен Байконур. Так началось Время первых.

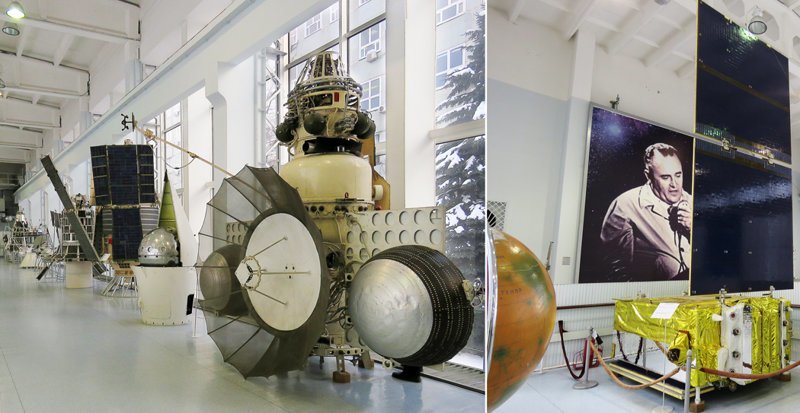

На лоджии музейного зала - натурные макеты беспилотной техники "Энергии". Большая их часть, впрочем, есть в каждом музее космонавтики, поэтому не буду останавливаться на них сейчас подробно. Спутник-1 (сентябрь 1957) был парой кадров выше, а тут - головной обтекатель его ракеты. Дальше Спутник-2 (ноябрь 1957) с камерой несчастной Лайки и огромный Спутник-3 (май 1958), обладавший уже всеми признаками современных космических аппараторов - вплоть до системы охлаждения ("дверцы" внизу - радиаторы) и солнечных батарей.

Начинка Третьего Спутника, за 2 года его работы много рассказавшая Земле о свойствах ближайшего космоса, и первые межпланетные станции Луна-1 и Луна-3 (1959). Первая промахнулась, став искусственым спутником Солнца, зато вторая впервые показала людям обратную стороны Луны. За серым лунным глобусом - Луна-9 (1966), впервые севшая на иное небесное тело.

Научные спутники "Электрон-1" и "Электрон-2" (1964) и первый советский метеорологический спутник "Молния-1" (1965). В музеях космонавтики последний обычно висит под потолком с раскрытой "короной" солнечных батарей, а здесь - в непривычном виде "на земле".

Однако по мере разрастания космической программы, требовавшей всё более сложных и узких решений, ОКБ-1 неуклонно сужало специализацию. Например, в 1961 году здесь разарботали межпланетную станцию "Венера-1" (слева), но большую часть работ по ней отдали химкинскому НПО Лавочкина. У многих объектов с кадра выше немалую часть оборудования и приборов сделали другие НИИ и заводы. Постепенно отсюда ушло производство большинства видов спутников, однако и в наше время РКК "Энергия" выпускает спутники дистанционного зондирования Земли - в самом широком смысле слова, от контроля полей до разведки. Вот например "БелКА" (2006) - Белорусский Космический Аппарат, который должен был стать первым спутником ДЗЗ Беларуси, но не взлетел из-за аварии украинской ракеты-носителя "Днепр" на Байконуре.

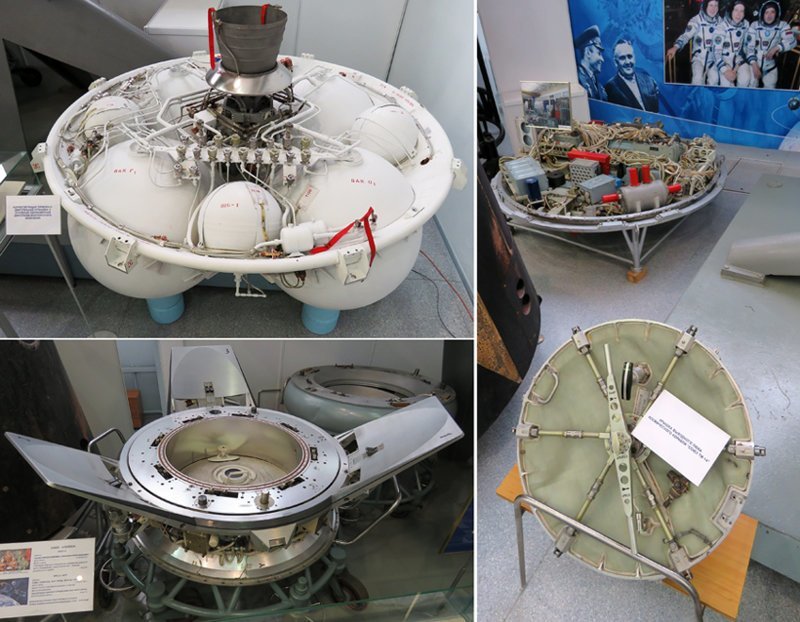

У лестницы - электрический макет космического корабля "Восток" для испытаний его оборудования. Примерно так же были устроены и первые спутники-разведчики "Зенит" - в их круглых спускаемых аппаратах не космонавт сидел, а лежали бобины с фотоплёнкой.

Космические корабли с 1960-х годов и остались основным профилем будущей "Энергии".

Важнейшая часть музея - под лоджией: это спускаемые аппараты с исторических полётов. Вот в этих двух, например, летали собаки, в правом - знаменитые Белка и Стрелка (1960). С ними отправились вовсе не белка Собака и кошка Енот, а 40 мышей, 2 крысы, растения, грибы и насекомые, частью во внутренней камере, частью в самом спускаемом аппарате. Весь этот Ковчег Королёва благополучно вернулся на Землю. Камера жизнеобеспечения и чучела Белки и Стрелки ныне в музее на ВДНХ, а их космический корабль - здесь.

С левой капсулой связан последний "собачий" полёт советской космонавтики: в 1966 году, когда люди стали частыми гостями на орбите, собаки Ветерок и Уголёк отправились в космос на 23 дня - целью было выяснить возможность долгого пребывания вне Земли. Они вернулись с пролежнями и атрофией мышц, но быстро восстановились и дожили до глубокой старости, оставив здоровое потомство. А значит - превзойти их рекорд предстояло людям.

Главная реликвия РКК "Энергия", её своеобразный талисман - это Гагаринский Шарик, то есть спускаемый аппарат "Восхода-1", 12 апреля 1961 года упавший в заволжскую степь у Саратова. Передать его в общедоступное место - кажется, самая частая просьба к руководству "Энергии", поэтому под стеклом капсулы лежит сертификат, что это - собственность предприятия.

Вот здесь находился Гагарин в свои великие 108 минут. Его катапультное кресло разбилось (мягкой посадки у таких аппаратов не было предусмотрено), а скафандр хранится в музее завода "Звезда" в Люберцах.

Рядом крышка и неприкосновенный запас на случай приземления в нештатном месте.

В капсуле "Восток-6" 19 июня 1963 года после 3-дневного полёта на Землю вернулась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Рядом - обломки её катапультного кресла.

А за ней - "Восход", многоместный корабль на основе "Востока": по известной легенде, ведущему инженеру ОКБ-1 Константину Феоктистову сказали, что возьмут его в космос, если он найдёт способ втиснуть в "шарик" ещё одно место. Феоктистов действительно создавал "Восход" и участвовал в 1964 году в его первом полёте, став первым гражданским в космосе.

А на этом "Восходе-2" летали Павел Беляев и Алексей Леонов, о чём напоминает реплика шлюза, из которого 18 марта 1965 года человек впервые вышел в открытый космос (подлинник, увы, был сброшен и сгорел в атмосфере).

Но количество аварий, как мелких, так и действительно опасных, в тот полёт зашкалило, и более "Восходы" не летали.

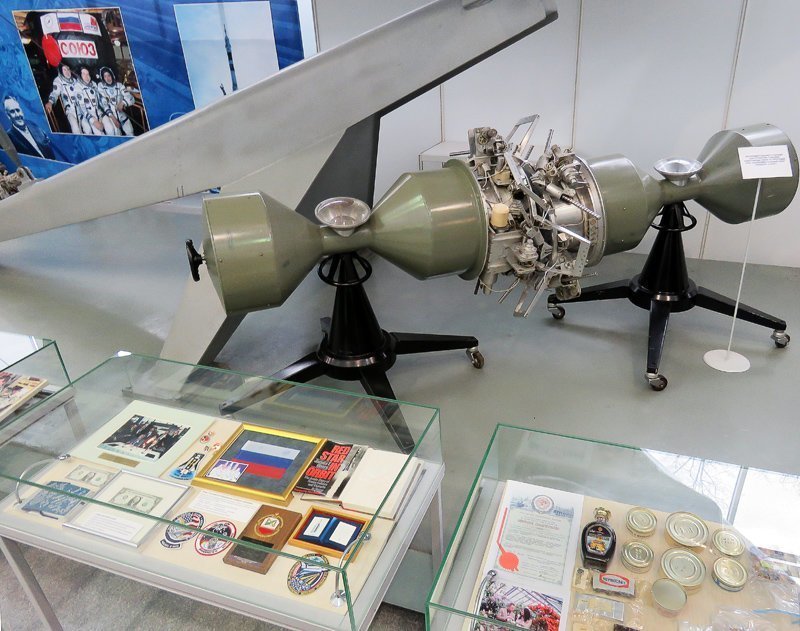

Завершением поиска формы стал "Союз", открывший эпоху долговременных орбитальных станций. С 1967 года эти 7-тонные 3-местные корабли диаметром чуть менее 3 метров совершили более 130 полётов, и с 2011 года остались единственными регулярно летающими пилотируемыми космическими кораблями Земли, пережив все новинки от "Алмаза" до "Шаттла". Напротив лоджии - три крупных макета, справа налево "Союз", "Аполлон" и жилой модуль станции "Мир". Но о последней я расскажу в другом посте (такие модули есть во многих музеях, однако в "Энергии", где сделали оригинал в 1985 году, и макет явно лучший), об "Аполонне" - чуть позже, ну а "Союз" - вот он, целиком как на ладони. Справа налево три отсека: приборно-агрегатный (в основном двигатель), спускаемый (где космонавты находятся во время взлёта и посадки), и круглый, как голова, бытовой, который может служить "домом" для долгосрочного пребывания на орбите, "кузовом" для доставки грузов на орбитальную станцию или стыковочным шлюзом.

Элементы "Союза", в том числе двигатель многократного включения и стыковочный люк.

Спускаемые аппараты "Союзов", снаружи так похожие на пепелацы, внутри выглядят так.

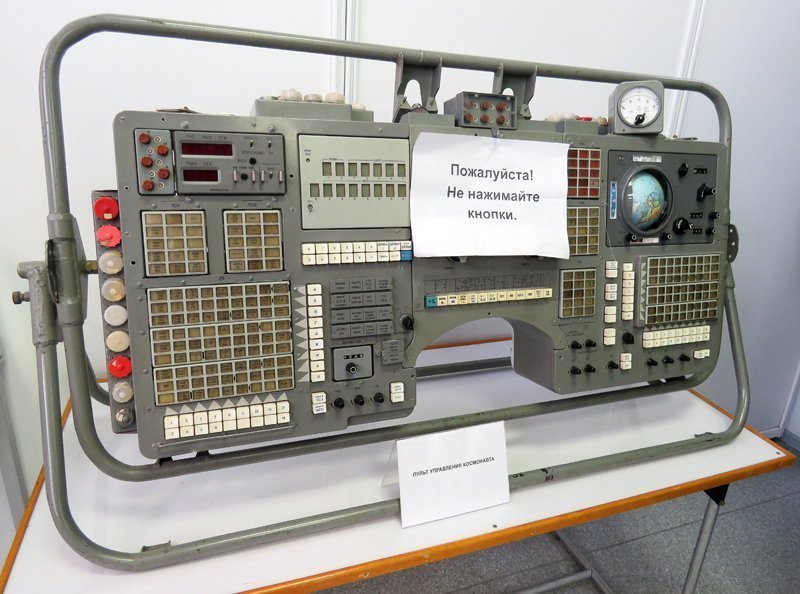

На отдельной витрине - приборная паннель. Особенно впечатляет аналоговый глобус, показывающий космонавту, над чем он летит.

А вот испытательный бытовой отсек, и первое, что видишь, заглянув в него - "фиалки", то есть мужской и женский унитазы для условий невесомости. Известная байка "Энергии" - как весь её состав на чём свет стоит ругал Светлану Свицкую, которая хоть и суровая женщина, а в прилюдном испытании "фиалок" участвовать отказывалась. В целом же эту капсулу, куда более тесную, чем вагонное купе, сложно отождеставить с бытом.

У "Союзов" была и беспилотная модификация "Зонд" для изучения возможности дальних полётов. "Зонд-5" в 1968 году летал вокруг Луны, сделал классические фотографии восхода прекрасной Земли над тоскливым лунным горизонтом, и по окончании недельного полёта приводнился в Индийский океан. Инженеры, вскрывавшие капсулу, вскоре с квадратными глазами прибежали к руководителю: "Там внутри посторонний шум!". Команда готовилась уже извлечь оттуда хоть пришельца, хоть американского шпиона, а извлекла двух черепах из тех, что весной ползают по степям Казахстана. Кто их туда подложил - так и осталось загадкой, в прессе часто пишут, что так всё и было задумано, но в итоге черепашки совершили самое дальнее в советской космонавтике путешествие - порядка 400 000 километров от Земли. "Зонд-5", крайний слева - самый далеко летавший экспонат этого музея.

Но чуть-чуть дальше тех черепах летали американцы на "Аполлоне-13" (405 тыс. км) в 1970 году. "Аполлон" поражает размером - здесь он показан без лунного модуля, вместе с которым его масса была бы 47 тонн, а диаметр почти 10 метров. В космос такие выводила самая мощная (полезная нагрузка до 147 тонн) и дорогая (один запуск - 1,5 миллиарда долларов) в истории ракета "Сатурн-5", которую создал переживший Королёва на 11 лет Вернер фон Браун. Но ракета могла отправить "Apollo" в один конец, а для полёта к Земле у него был свой двигатель, на который приходилась большая часть массы. В 1968-75 годах было запущено 15 "Аполлонов" с 38 астроновтами, в том числе 6 - к Луне, пыль которой топтали 12 американцев, причём последняя экспедиция - почти трое суток. Но "самый удачный из неудачных" полёт "Аполлона-13", у которого в 330 000 километрах от Земли отказал двигатель, навёл американцев на мысль, что в космосе надо сотрудничать. Историческая стыковка "Аполлона" с "Союзом-19" 15 июля 1975 года стала ещё одной космической вехой, и к очередной годовщине "Энергия" и какие-то заводы в Штатах сделали натурные макеты встретившихся кораблей, да вновь состыковали их в музее.

Чёрный короб между ними - шлюз для выравания атмосферы: космонавты дышали воздухом, астронавты - чистым, но разреженным кислородом. На кадре ниже - испытательная модель стыковки. Под макетом двойного корабля - экспозиция сотрудничества в космосе, будь то спускаемая капсула космического туриста Ричарда Гэрриота или символический Первый доллар сделки "Энергии" с NASA.

Станцию "Мир" и космический быт, как уже говорилось, я оставлю на другой раз. Вот просто разные вещи из музея - гитара с орбиты.

И тот самый факел Сочинской Олимпиады, который отправляли в космос.

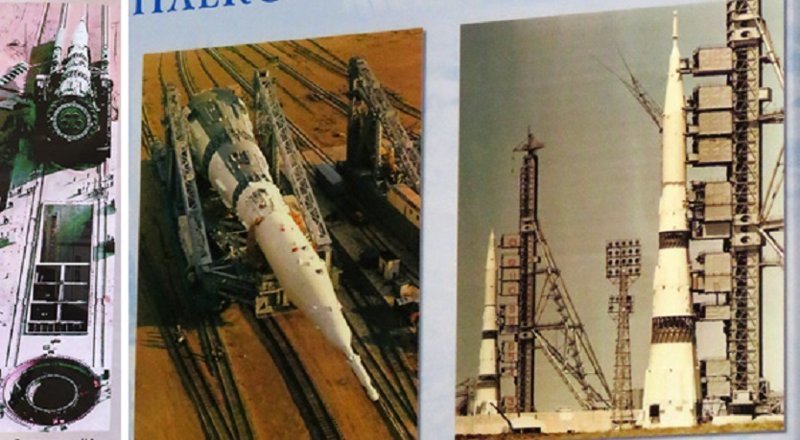

Помнит "Энергия" и про своую главную неудачу - сверхтяжёлую ракету-носитель Н1 для советских лунных экспедиций. Заведомо более богатые США тратили на лунную гонку 3-5% ВВП в год, а общиеё затраты проекта были сопоставимы с годовым бюджетом сверхдержавы. В положении догоняющих американцы явно страдали, поэтому власть (в лице Джона Кеннеди) и общество пришли к консенсусу, что "за ценой не постоим!". Исход Лунной гонки был ясен с самого начала, а в СССР дефицит средств и времени вылился в конфликт двух Главных. Валентин Глушко настаивал на создании водородного двигателя, требовавшего долгих испытаний и принципаильно новой инфструктуры (ибо жидкий водород - это -253 градуса), а Королёв твердил, что времени на это нет, и обратился в КБ Кузнецова. В итоге получилось 5-ступенчатое чудовище о 34 керосиновых двигателях (из них 24 - в первой ступени) длиной больше 100 метров и грузоподъёмностью меньше 100 тонн.

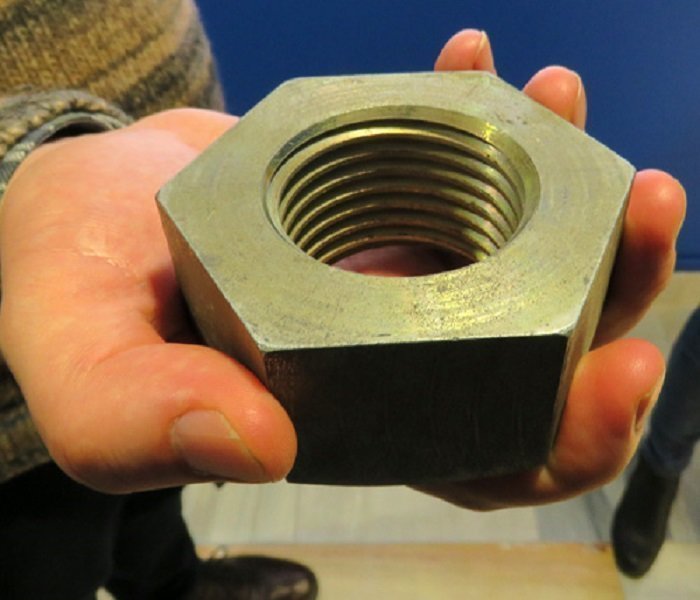

Что и сгубило Н1 - отказ хоть одного двигателя рушил всю систему. Все 4 пуска закончились неудачами, два - грандиозными взрывами, оставлявшими воронки в десятки метров глубиной. Четвёртая ракета всё же поднялась на 40 километров, но в 1974 году проект был свёрнут. Вот одна из немногих подлинных деталей Н1 - гигантская гайка из музея ЦНИИмаш.

Королёв умер в 1966 году, а Валентин Глушко, пришедший в отрасль ещё в 1920-е годы, в 1974 стал главным конструктором "Энергии". В 1980-е он всё-таки сумел создать сверхтяжёлую ракету "Энергия" на водородно-кислородном топливе, которая была существенно компактнее Н1 (высота 59 метров), но мощнее (100 тонн, а в перспективной модификации "Вулкан" до 200 тонн - с такой хоть города на Марсе строй!). Многие идеи "Энергии" сейчас воплотил Илон Маск: её боковые ступени были самостоятельными ракетами "Зенит", а их двигатели РД-170, рассчитаные на 10 запусков каждый, спускались на Землю на парашюте. "Энергия" стала шедевром мирового ракетостроения, совершила в 1988 году единственный испытательный полёт с "Бураном", а затем стране стало не до того...

...Вместо запланированных 2 часов мы ходили по музею 3 часа. Экскурсовод говорил красиво, компетентно и увлекательно. В очередной раз посмотрев на часы, я понял, что время откровенно поджимает, и мы даже не вспомнили, что помимо основного зала тут есть ещё и кабинет-музей Королёва, в обстановке которого он спроектировал свою Семёрку. РКК "Энергия" - самое заслуженное космическое предприятие России, и его музей - самый интересный из ведомственных. Напоследок - логотип "Энергии" на фрагменте обшивки ракеты со следами горения в атмосфере

От проходной "Энергии" - минут 10 пешком до проходной Центрального НИИ машиностроения. Так с 1967 года называется НИИ-88, и из простого ёмкого названия можно понять, как велика его роль. ЦНИИмаш - это мозг отечественной космонавтики, и даже Центр управления полётами является его частью.

С Пионерской улицы на его бескрайней площадке видно немало загадочного вида построек.

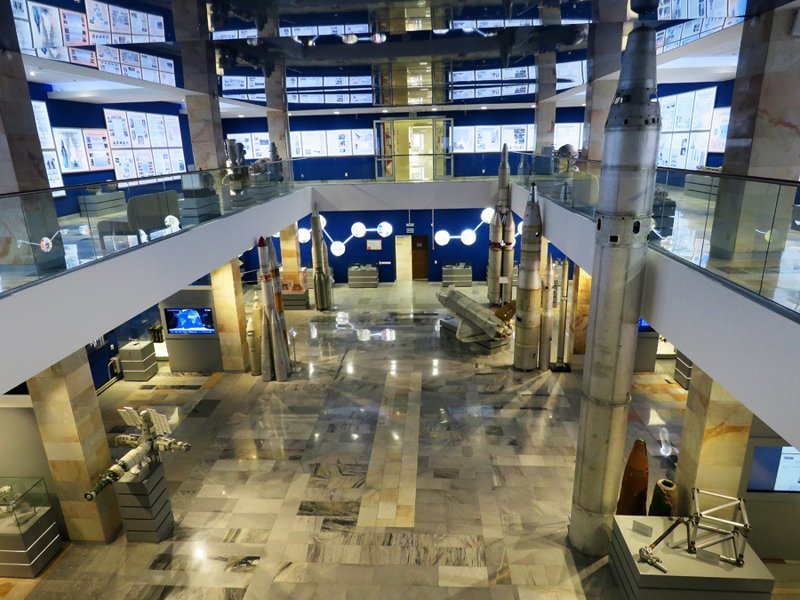

В том числе МЭЦ (Многофункциональный экспозиционный центр), ранее - музей трудовой славы, основанный в 1986 году. Зайти туда можно только через проходную, а по сравнению с "Энергией" сделать это гораздо сложнее. Экскурсия проводится бесплатно, но во-первых для неё нужна группа хотя бы 10 человек, а от каждого участника - полные паспортные данные, и ладно хоть не бланк организации с печатью. С бланком, впрочем, надёжнее - в основном тут работают со студентами технических вузов, сборные группы принимают редко, и мне было честно сказано, что нам повезло.

В фойе музея встречают ещё один Первый спутник и видеогманитофон КАДР-3М, на котором в 1984-2002 годах велась высококачественная цветная видеозапись репортажей с космических кораблей и станций.

Сам МЭЦ гораздо меньше, чем музей "Энергии", похож по устройству (двухъярусный зал) и совсем иной по наполнению. Я бы сказал, что это музей космокораблестроения - не о готовых изделиях, а о том, как они создаются и доводятся до ума. Основа экспозиции - модели... но модели со следами тяжёлых воздействий, подобных горению в атмосфере или падениям с больших высот. Потому что это не модели-реплики, а модели-прототипы, и гигантская площадка ЦНИИмаш призвана испытать их огнём и водой.

Первые макеты - это такие трёхмерные эскизы, дающие представление о том, как будет выглядеть "изделие". Вся эта россыпь - начала 1970-х годов: слева - орбитальные станции, справа - лунная техника: пока шли испытания Н1, оставалась ещё надежда экспансии на Луну. Внизу - модели космических кораблей для дальнего космоса, как например межпланетная станция "Зевс", которую планировалось послать к Юпитеру, или звездолёт с искусственной гравитацией (во вращающемся "бублике") для многолетних пилотируемых экспедиций.

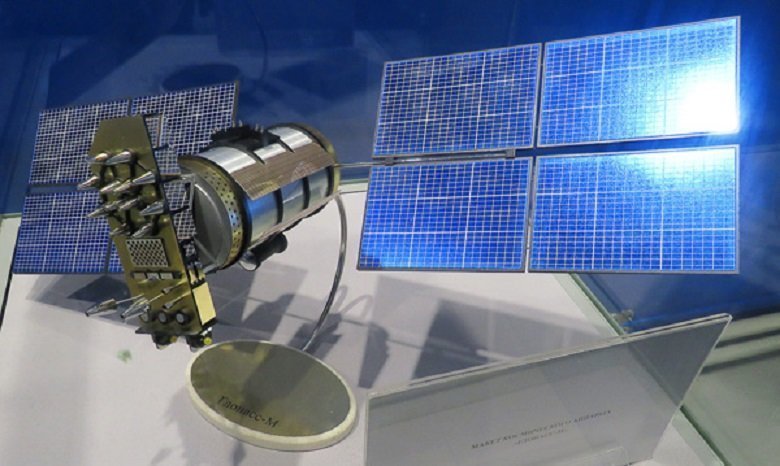

А вот модель вполне реального спутника "ГЛОНАСС".

Но душа ЦНИИмаш - это Юрий Мозжорин. С 1955 года он работал на другом предприятии также в черте нынешнего Королёва - НИИ-4, таком же "мозге" для ракетных войск. Там к 1957 году он создал ПИК - полигонный измерительный комплекс, обрабатывавший данные с нескольких измерительных пунктов и позволявший на их основе получить полную картину полёта баллистической ракеты, равно как и искусственного спутника. К 1961 году эта система разрослась в первый в мире командно-вычислительный центр ракетной и космической техники, и его здание, которое я ещё покажу в следующей части, не случайно называют Старым ЦУПом. Если Королёв отправил Гагарина ввысь, то Мозжорин вёл его по небу. В 1961 году Юрий Александрович возглавил НИИ-88, который под его руководством и превратился в то, что сейчас называют ЦНИИмаш. Мозжорин возглавлял институт до 1990 года, а умер в 1998-м. Перекрёсток у ЦУПа стал площадью Мозжорина, где в 2008 поставили ему памятник.

Источник:

Ссылки по теме:

- Российские города — это просто песня! Часть 15: Мирный

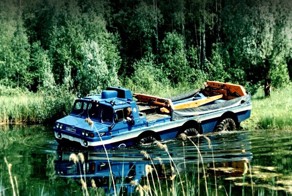

- Советские вездеходы для космонавтов

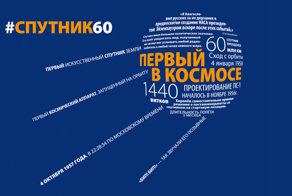

- #Спутник60 Юбилей запуска первого искусственного спутника Земли

- Фотографии с борта МКС

- Сравнение пилотируемых космических кораблей первого поколения

реклама

не надо придумывать.

и главное - не нужно хамить, чудило на букву м.

Есть Тех Условия по которым принимают и если ДВА двигателя из партии 6 штук прошли испытания то партия признается ПРОШЕДШЕЙ ИСПЫТАНИЯ.

и где он врал?

На втором фото - да "Дом купца Перлова" Гостиница на пути из Москвы в С.-Посад. В пристройке к нему я лет 7 поработал. Кроме того с другой стороны ж/д есть строения на фундаменте дореволюционных конюшен.

На 3 фот смотрим на другой цвет забора в левом углу. Однажды, утром машина не вписалась в поворот и врезалась в забор, снеся несколько секций. Замечу, забор - очччень хорошо охраняемый.

Церковь за домом Перлова долгое время использовалась в качестве котельной. Потом некоторое время в ней шли службы. Сейчас построена церковь на стыке территории предприятия и городом. Есть вход и оттуда и оттуда.

На 6-м фото зелёные будочки - запасные выходы громадного бомбоубежища перед проходной. В течении длительного времени в этом бомбоубежище был спортивный клуб. В прошлом году закрыли на ремонт. Возможно. снова готовят под бомбоубежище.

Вот его снимали как раз там.

Так что :) делайте выводы....

Но я рад за Вас, что Вы хотя бы прочитали книжку Игоря Пыхалова "О масштабах "Сталинских" репрессий". И теперь с "этой аксиомой" в голове, Вас ни чем не переубедить. Ведь Полыханов для Вас - это единственно правильный и неоспоримый источник на теме популяризации сталинизма.

Но для меня он не историк, а так, заурядный писака. В 90-е он даже еще сталинистом не был, а тусовался вблизи насквозь либерального Ленинградского Народного Фронта. Из той неформальной среды 90-х много мошенников всплыло наверх. Подул ветер в сторону Сталина и вот Игорь Пыхалов уже старается, популярность (т.е. денежку) зарабатывает. Недаром Андрей Гордин кратко и точно сказал про Пыхалова: "ещё один "красный" историк, холуй буржуазии".

Одна из тем которую он в частности затрагивал касалась политики депортации народов. Но посмотри видео на котором в компании мэра Магаса, Игорь Пыхалов признает свою ошибку по вопросу политики депортации ингушского народа во времена Сталина! Интересен даже не сам факт переоценки своих взглядов как историка, это как раз не самое ужасное. Позорным выглядит на мой взгляд то, что этот пересмотр происходит в результате встреч в высоких властных кабинетах. Т.е. там где настоящий историк-исследователь в последнюю очередь устанавливает истинность своих суждений.

Валентин Глушко настаивал на создании водородного двигателя, требовавшего долгих испытаний и принципаильно новой инфструктуры (ибо жидкий водород - это -253 градуса), а Королёв твердил, что времени на это нет, и обратился в КБ Кузнецова. В итоге получилось 5-ступенчатое чудовище о 34 керосиновых двигателях (из них 24 - в первой ступени) длиной больше 100 метров и грузоподъёмностью меньше 100 тонн.

---

Ни о каком водороде тогда и речи не шло,

точнее шло но на верхние ступени.

на момент работ по Н-1 у Глушко уже был РД-270 с тягой 700 тонн но работавший на АТ+НДМГ, для УР-700.

-

в то время Мишин очень хотел управлять ракетой разностью тяги двигателей.