5588

8

Оружие великой победы. В данном посте представлены основные образцы отечественных пистолетов-пулеметов.

ППД-34/38.

ППД (пистолет-пулемет Дегтярева) — это общее обозначение нескольких похожих систем стрелкового оружия, выпускавшихся в Советском Союзе с 1934 по 1940 год. Модель 34/38 в небольших количествах стояла на вооружении Красной Армии до 1940 года, когда в дополнение к ней стала поступать новая модель ППД-40, после чего обе были заменены на ППШ-41. Для своего времени это был довольно обычный пистолет-пулемет, внешне очень похожий на немецкий МП-28/II и финский «Суоми». Конструкция механизма простая, но в производстве пистолет-пулемет был дорогим, поскольку детали изготавливались из высококачественной стали фрезеровкой и точением; штампованных деталей в конструкции не было. Горловина для магазина емкостью двадцать пять патронов находилась внизу; имелся также дисковый магазин необычной формы с выступающим языком сложной конструкции, необходимым для того, чтобы вставлять магазин в горловину как обыкновенный коробчатый. Впервые в оружии советского производства использовался дисковый магазин, который впоследствии (правда, в несколько измененном виде) стал обычным для всех советских пистолетов-пулеметов за исключением двух.

Разумеется, в качестве боеприпаса использовался стандартный советский пистолетный патрон калибра 7,62 мм. Сравнительно легкая пуля вылетала из дула с высокой начальной скоростью. Однако увеличение начальной скорости не давало увеличения эффективности по сравнению с патроном 9 мм «Парабеллум» и не повышало дальность стрельбы. Примечательной чертой этого пистолета-пулемета — как, впрочем, и других советских моделей — было хромирование ствола. Такой дорогой процесс был очень популярен у советских оружейников, поскольку эта обработка значительно увеличивала срок службы ствола в условиях довольно небрежного отношения к оружию новобранцев, призванных в армию в военное время.

Разумеется, в качестве боеприпаса использовался стандартный советский пистолетный патрон калибра 7,62 мм. Сравнительно легкая пуля вылетала из дула с высокой начальной скоростью. Однако увеличение начальной скорости не давало увеличения эффективности по сравнению с патроном 9 мм «Парабеллум» и не повышало дальность стрельбы. Примечательной чертой этого пистолета-пулемета — как, впрочем, и других советских моделей — было хромирование ствола. Такой дорогой процесс был очень популярен у советских оружейников, поскольку эта обработка значительно увеличивала срок службы ствола в условиях довольно небрежного отношения к оружию новобранцев, призванных в армию в военное время.

ППД-40.

На основе боевого опыта применения пистолета-пулемета ППД-34/38 в финских лесах во время советско-финской войны Красная Армия попросила внести в его конструкцию несколько изменений, и в 1940 году Дегтярев предложил новую модель. Конструкция была сделана с учетом возможности массового производства и уменьшения стоимости. Отказавшись от дискового магазина собственной странной конструкции, Дегтярев скопировал магазин финского «Суоми». В свое время он разработал дисковый магазин, взаимозаменяемый на обычный коробчатый, но теперь, поскольку от коробчатых магазинов отказались, появилась возможность значительно упростить дисковый магазин и горловину для него. Новый дисковый магазин с открытым верхом легко вставлялся в горловину.

Но ППД-40, качественно изготовленный из хороших материалов, по-прежнему оставался оружием мирного времени. После начала немецко-фашистского вторжения русским, осознавшим, какая напряженная борьба ждет их впереди, потребовалось дешевое оружие в огромных количествах, и на смену ППД пришли более простые конструкции.

Но ППД-40, качественно изготовленный из хороших материалов, по-прежнему оставался оружием мирного времени. После начала немецко-фашистского вторжения русским, осознавшим, какая напряженная борьба ждет их впереди, потребовалось дешевое оружие в огромных количествах, и на смену ППД пришли более простые конструкции.

×

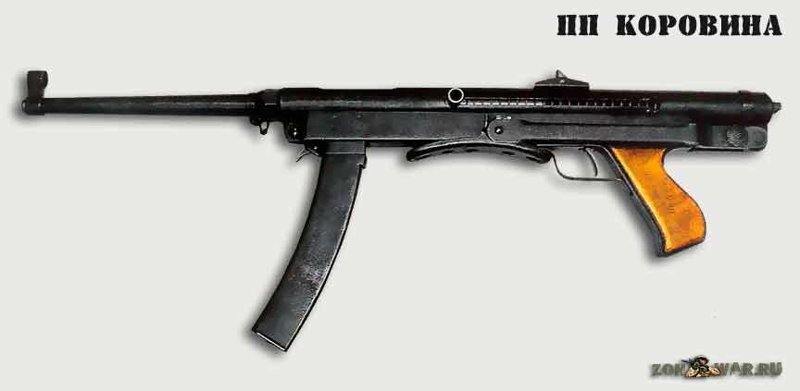

Пистолет-пулемет системы Коровина образца 1941 года.

Новый пистолет-пулемет был разработан к 1941 году советским конструктором стрелкового оружия Сергеем Александровичем Коровиным на Тульском оружейном заводе. Это оружие, созданное конструктором на основе его более ранних образцов 1930-х, выпускалось на ТОЗ в течении 1941-го года ограниченными сериями. Основным преимуществом пистолета-пулемета Коровина образца 1941 года является исключительная технологическая простота производства. За исключением ствола и затвора, практически все основные части оружия изготавливались штамповкой и сваркой. В условиях военного времени это позволяло изготавливать пистолеты-пулеметы Коровина на любом машиностроительном предприятии, имевшем прессо-штамповочное оборудование. Впервые пистолет-пулемет в СССР был создан Ф. В. Токаревым в 1927 году под 7,62-мм патрон для револьвера Нагана. Спустя два года свою конструкцию предложил В. А. Дегтярев. В 1930 году свой опытный образец пистолета-пулемета создал С. А. Коровин в Туле. Первый пистолет-пулемет Коровина имел автоматику со свободным затвором и курковым ударным механизмом, позволявшим вести огонь одиночными выстрелами и очередями. Для стрельбы использовались пистолетные патроны 7,62х25 ТТ, снаряжавшиеся в коробчатый магазин емкостью 30 патронов, служивший одновременно и рукояткой удержания. При испытаниях 1930 года, в которых принимали участие системы Дегтярева и Коровина, лучшим из созданных на тот момент отечественных пистолетов-пулеметов оказался образец Токарева, но он не был принят на вооружение по причине задержек в стрельбе.

Эти задержки были вызваны утыканием патрона передней частью в казенный срез ствола, а также заклинивания закраин патронов в магазине, но после доработки, в 1934 году, образец Дегтярева был принят на вооружение под обозначением ППД-34, хотя и имел ряд недостатков. Проектирование пистолетов-пулеметов продолжались, в том числе и Коровиным в 1930-е гг. Именно благодаря этим работам в начале войны Коровин создал столь удачный пистолет-пулемет, отличающийся технологичностью, простотой, небольшой массой и наличием основных преимуществ такого образца как знаменитый ППС-43, ставший более успешным в виду принятия его на вооружение РККА. Автоматика пистолета-пулемета Коровина образца 1941 года работает на основе схемы с использованием энергии отдачи со свободным затвором. Ударно-спусковой механизм допускает ведение стрельбы только в автоматическом режиме - очередями, с открытого затвора. Ударник размещен неподвижно в зеркале затвора. В качестве предохранителя используется вырез в задней части паза ствольной коробки, в который помещается рукоятка взведения затвора. Длина хода спускового крючка составляет 4 мм, а усилие спуска - 2,9 кг. Большинство деталей оружия, включая ствольную коробку, выполнены штамповкой из листовой стали. Экстракция и отражение стреляной гильзы осуществляются подпружиненным выбрасывателем, находящимся в затворе, и отражателем, размещающимся на дне стольной коробки. Питание патронами осуществляется из двухрядного коробчатого магазина емкостью 30 патронов. Оружие имеет простые прицельные приспособления, состоящие из перекидного целика, рассчитанного на 100 и 200 м, и регулируемой по горизонтали мушки, защищенной закрытым намушником. Пистолет-пулемет Коровина обладает невысоким темпом стрельбы, благодаря чему имеет и небольшой расход патронов, и хорошую кучность стрельбы. Приклад откидной, выполненный из стали штамповкой, складывающийся вниз. Металлическая пистолетная рукоятка управления огнем имеет деревянные щечки. Дополнительной рукояткой для удержания оружия служит магазин.

Пистолет-пулемет системы Коровина поставлялся отрядам народного ополчения, сформированным в Туле в том же году с целью восполнения нехватки личного состава РККА и защиты города от наступавших немецких войск. В октябре 1941 года в Туле, кроме 156 полка НКВД, охраняющего оборонные заводы, истребительных батальонов из рабочих и служащих, большинство из которых было эвакуировано с предприятиями, 732-го зенитно-артиллерийского полка, который прикрывал город от воздушного налета противника, а также между Орлом и Тулой практически никаких войсковых частей в то время не было. С начала войны в Тульской области проходило формирование истребительных батальонов, отрядов ополчения и боевых рабочих дружин. 23 октября 1941 года городской комитет обороны принял решение сформировать Тульский рабочий полк в составе 1500 человек. Тульский рабочий полк являлся единственной частью, на вооружение которой поступили пистолеты-пулеметы конструкции С. А. Коровина. Первый бой Тульский рабочий полк принял в 7 часов 30 минут 30 октября 1941 года, обороняя Рогожинский поселок. Тогда же состоялось и первое боевое применение пистолетов-пулеметов Коровина. В тот же день последняя, четвертая атака врага, поддержанная почти 90 танками, началась в 16 часов, но встреченные мощным огнем зенитной артиллерии, бронепоезда № 16 и всех огневых средств, танки повернули обратно.

Эти задержки были вызваны утыканием патрона передней частью в казенный срез ствола, а также заклинивания закраин патронов в магазине, но после доработки, в 1934 году, образец Дегтярева был принят на вооружение под обозначением ППД-34, хотя и имел ряд недостатков. Проектирование пистолетов-пулеметов продолжались, в том числе и Коровиным в 1930-е гг. Именно благодаря этим работам в начале войны Коровин создал столь удачный пистолет-пулемет, отличающийся технологичностью, простотой, небольшой массой и наличием основных преимуществ такого образца как знаменитый ППС-43, ставший более успешным в виду принятия его на вооружение РККА. Автоматика пистолета-пулемета Коровина образца 1941 года работает на основе схемы с использованием энергии отдачи со свободным затвором. Ударно-спусковой механизм допускает ведение стрельбы только в автоматическом режиме - очередями, с открытого затвора. Ударник размещен неподвижно в зеркале затвора. В качестве предохранителя используется вырез в задней части паза ствольной коробки, в который помещается рукоятка взведения затвора. Длина хода спускового крючка составляет 4 мм, а усилие спуска - 2,9 кг. Большинство деталей оружия, включая ствольную коробку, выполнены штамповкой из листовой стали. Экстракция и отражение стреляной гильзы осуществляются подпружиненным выбрасывателем, находящимся в затворе, и отражателем, размещающимся на дне стольной коробки. Питание патронами осуществляется из двухрядного коробчатого магазина емкостью 30 патронов. Оружие имеет простые прицельные приспособления, состоящие из перекидного целика, рассчитанного на 100 и 200 м, и регулируемой по горизонтали мушки, защищенной закрытым намушником. Пистолет-пулемет Коровина обладает невысоким темпом стрельбы, благодаря чему имеет и небольшой расход патронов, и хорошую кучность стрельбы. Приклад откидной, выполненный из стали штамповкой, складывающийся вниз. Металлическая пистолетная рукоятка управления огнем имеет деревянные щечки. Дополнительной рукояткой для удержания оружия служит магазин.

Пистолет-пулемет системы Коровина поставлялся отрядам народного ополчения, сформированным в Туле в том же году с целью восполнения нехватки личного состава РККА и защиты города от наступавших немецких войск. В октябре 1941 года в Туле, кроме 156 полка НКВД, охраняющего оборонные заводы, истребительных батальонов из рабочих и служащих, большинство из которых было эвакуировано с предприятиями, 732-го зенитно-артиллерийского полка, который прикрывал город от воздушного налета противника, а также между Орлом и Тулой практически никаких войсковых частей в то время не было. С начала войны в Тульской области проходило формирование истребительных батальонов, отрядов ополчения и боевых рабочих дружин. 23 октября 1941 года городской комитет обороны принял решение сформировать Тульский рабочий полк в составе 1500 человек. Тульский рабочий полк являлся единственной частью, на вооружение которой поступили пистолеты-пулеметы конструкции С. А. Коровина. Первый бой Тульский рабочий полк принял в 7 часов 30 минут 30 октября 1941 года, обороняя Рогожинский поселок. Тогда же состоялось и первое боевое применение пистолетов-пулеметов Коровина. В тот же день последняя, четвертая атака врага, поддержанная почти 90 танками, началась в 16 часов, но встреченные мощным огнем зенитной артиллерии, бронепоезда № 16 и всех огневых средств, танки повернули обратно.

ППШ-41.

В результате германского вторжения 1941 года Советский Союз потерял во время первых отступлений огромные производственные мощности. Возникла острая нехватка рабочей силы, а для вооружения сотен тысяч новобранцев, призванных в армию, требовалось дешевое оружие, простое в производстве и обращении, обладающее достаточной огневой мощью. Ответом на это требование стал ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), созданный в 1941 году Георгием Шпагиным. Его конструкция была значительно упрощена по сравнению с предшествовавшими моделями Дегтярева; производственный процесс стал существенно короче. Качество отделки стало грубее, но ствол по-прежнему хромировался, и эффективность оружия не вызывала сомнений. Неполная разборка для чистки и обслуживания осуществлялась предельно просто: крышка ствольной коробки вместе со стволом поднималась вперед на петле, открывая затвор и возвратную пружину. На более поздних образцах отсутствовал переводчик огня: из пистолета-пулемета можно было вести только непрерывный огонь. В качестве магазина использовался испытанный и проверенный дисковый магазин на семьдесят патронов типа «Суоми». Темп стрельбы был достаточно высоким, но передняя часть кожуха выполняла роль простейшего компенсатора, препятствующего уводу ствола вверх при стрельбе.

К 1945 году было выпущено около пяти миллионов пистолетов-пулеметов ППШ, и Красная Армия выработала под это оружие тактику действия пехоты. Нередко целые батальоны были вооружены одними только пистолетами-пулеметами. В конце 50-х годов ППШ был полностью снят с вооружения Советской Армии, вытесненный автоматом АК-47. Однако в огромных количествах этот пистолет-пулемет поставлялся сателлитам Советского Союза и в различные прокоммунистические государства. Также ППШ с множеством незначительных изменений выпускался в различных странах Восточного блока и в Иране.

К 1945 году было выпущено около пяти миллионов пистолетов-пулеметов ППШ, и Красная Армия выработала под это оружие тактику действия пехоты. Нередко целые батальоны были вооружены одними только пистолетами-пулеметами. В конце 50-х годов ППШ был полностью снят с вооружения Советской Армии, вытесненный автоматом АК-47. Однако в огромных количествах этот пистолет-пулемет поставлялся сателлитам Советского Союза и в различные прокоммунистические государства. Также ППШ с множеством незначительных изменений выпускался в различных странах Восточного блока и в Иране.

Пистолет-пулемет ППС-42 и ППС-43.

ППС (пистолет-пулемет Судаева) был создан в ответ на требование Красной Армии получить новый пистолет-пулемет, легкий, простой, изготавливаемый из штампованных деталей с использованием прессов мощностью не более 80 тонн, на доводку и сборку которого требовалось не более 5 часов рабочего времени. В конструкции не должны были использоваться высококачественные стали и сплавы, и другие редкие вещества. Магазин должен был быстро и легко снаряжаться патронами и вставляться в оружие «в любом положении в любое время дня и в любое время года». Конструкция, предложенная Алексеем Судаевым, оказалась наиболее близка к этим требованиям. Именно она была выбрана 28 июля 1942 года в качестве прообраза нового пистолета-пулемета. В это время Ленинград находился в блокаде уже около девяти месяцев, но по каким-то не вполне понятным причинам Судаев был направлен в Ленинград с приказом как можно быстрее наладить там выпуск пистолетов-пулеметов. Поскольку конструкция ППС была предельно проста, его производство оказалось возможным в осажденном городе. К тому же кольцо блокады было не полным, поэтому с «Большой Земли» осуществлялись в небольших количествах поставки жизненно важных материалов. Прямо из заводских цехов пистолеты-пулеметы вручались защитникам города, и на основе их отзывов и замечаний до начала массового производства в конструкцию ППС были внесены незначительные изменения.

Выпуск продолжался и после снятия блокады Ленинграда; усовершенствованная модификация получила обозначение ППС-43. Отличия заключались только в конструкции складывающегося плечевого упора, форме флажка предохранителя и ствольном кожухе, в первой модели имевшем вертикальный стык в районе горловины для магазина. Всего было выпущено около одного миллиона пистолетов-пулеметов ППС, после окончания войны остававшихся на вооружении в течение нескольких лет. После этого ППС внезапно полностью исчезли и практически не предлагались другим прокоммунистическим государствам, хотя широко использовались китайскими войсками во время войны в Корее в 1951—1952 годах. На основе ППС были созданы финские пистолеты-пулеметы М44 и М44-46 и испанско-немецкий «Дукс» . Считается, что своим полным исчезновением в послевоенные годы ППС обязан политическому решению, принятому Сталиным. Блокада Ленинграда стала общенациональным подвигом, примером мужества и героизма, и политическое влияние руководителей города в первые послевоенные годы резко возросло. Все они были вскоре смещены со своих постов, а пистолет-пулемет ППС, напоминавший о героической обороне, был убран подальше от людских глаз.

Выпуск продолжался и после снятия блокады Ленинграда; усовершенствованная модификация получила обозначение ППС-43. Отличия заключались только в конструкции складывающегося плечевого упора, форме флажка предохранителя и ствольном кожухе, в первой модели имевшем вертикальный стык в районе горловины для магазина. Всего было выпущено около одного миллиона пистолетов-пулеметов ППС, после окончания войны остававшихся на вооружении в течение нескольких лет. После этого ППС внезапно полностью исчезли и практически не предлагались другим прокоммунистическим государствам, хотя широко использовались китайскими войсками во время войны в Корее в 1951—1952 годах. На основе ППС были созданы финские пистолеты-пулеметы М44 и М44-46 и испанско-немецкий «Дукс» . Считается, что своим полным исчезновением в послевоенные годы ППС обязан политическому решению, принятому Сталиным. Блокада Ленинграда стала общенациональным подвигом, примером мужества и героизма, и политическое влияние руководителей города в первые послевоенные годы резко возросло. Все они были вскоре смещены со своих постов, а пистолет-пулемет ППС, напоминавший о героической обороне, был убран подальше от людских глаз.

Источник:

Ссылки по теме:

- Забавная оговорка ведущей

- «Деревня дураков» в стиле аниме

- Трамп похвастался, что его друзья заработали миллиарды долларов на фоне паники из-за пошлин

- Руководитель танцевальной группы переживает за своих учеников

- Горилла из Московского зоопарка радуется апрельскому снегу

реклама

Пистолет Пулемет Дегтярева 1927 год.

Кароч, мы свалились в типичную проблему комментариев в сети))): напишешь мало - поймут не всегда верно, напишешь много и подробно - не дочитают)))

Я не профи в стрельбе, просто "повезло" стрелять много))) Поэтому и коммент мой в большей степени эмоция, чем анализ. А так-то я отлично понимаю, что ППШ на конвейере пацаны чуть не на коленках собирали. Понимаю, и восхищаюсь, как конструкторами, создавшими оружие, способное оставаться великолепным будучи сделанным в подобных условиях, так и этими пацанами!

Но, давай будем объективными: по сравнению с АК (блин, ну у нас ведь большинство мужиков именно с этой машинкой имеют дело в своей жизни, так ведь?-с ней и сравниваю), ППШ именно что неаккуратен и разболтан. Не умаляя его достоинств - только факт. При чём, после АК его реально страшновато в руки брать и тем более стрелять из него. Не на столько, что бы отказаться, но достаточно для внутреннего напряжения. Блин, его встряхиваешь - внутри бренчит что-то!))) И... хлоп-хлоп - есть попадания на 25! Честно - не ожидал я такого! Это как, было дело, отстрелял из АК в белый свет цинк патронов, а потом решил по мишеням - тоже изумился попаданиям! По ощущениям, несчастный Калаш пули сразу из ствола кувырком выплёвывал к тому моменту))), но, подиж-ты - есть попадания))) Но, повторюсь: Я не профи, просто стрелять довелось много (да и то только в сравнении с обычным гражданским) и в комментарии у меня больше эмоций, чем прагматизма)))

Я лет с 12-ти стрелять начал - на охоту с дедом ходил. Потом с дядькой и братанами. Гладкостволки, СКС. В Киргизии из дядькиного Маузера в горах пошмалял (вот, это машина! - на мою детскую психику тогда сильно повлияло!). В армии служил в учебке. Нашь взвод обеспечивал стрельбы. В обязанности входило, помимо прочего, достреливать оставшиеся боеприпасы и чистить стволы - жопа та ещё, но настрелялся зато вдоволь. А под конец службы в Чечне первых кипишь начался и стрельбы чуть не каждую неделю были! Я и названия-то всех стволов, из которых шмаляли, не вспомню((( Но, молодой-же - интересно было именно что пошмалять. Азарт этакий. А уж как там пуля в мишень легла - "утюжок" там или просто отверстие - плевать было((( После армии сам на охоту ходил на птицу и на зверя всякого. А сейчас как-то лень стало. Да и животину что-то жалеть начал. Но, блин, даже с чужого пневмата в мишень бью лучше, чем хозяева))) А сын ещё круче - он и из лука и из арбалета в десятку попадает! И ножи у него летят как надо. Сейчас вот, топор осваивает. Рэмбо, блин, доморощенный)))

Про ПП времён войны: Держал в руках немецкий МР (не стрелял) - ну, он "пособраннее". Но, верю деду, который всю войну на танке прошёл. Он говорил, что наши танкисты пытались трофейные "шмайсеры" использовать. Удобно же - приклад складывается, но... что-то пошло не так (помимо недостатка патронов). И стрелять из него не удобно (применительно к танку конечно, хотя, и в окопах к нему вроде претензии были), и чистить хлопотно, и - самое забавное - приклад, по словам деда: На пару раз фрица по башке ударить и приклад разболтался! А потом их начали нашими автоматами со складным прикладом снабжать. ППС наверное, но врать не буду - точно не знаю. Про ППШ дед то-же с любовью отзывался))) Так что: бренчит-не бренчит, но - оружие ПОБЕДЫ и этим всё сказано!)))

году. Недостатки, выявленные в первой модели, были устранены, так появился ППС-43, который поступил на вооружение всей Красной армии. И только через ГОД его начали штамповать массово. До ЭТОГО он шёл только как спецоружие для разведывательно-диверсионных групп. Кому попало его не выдавали.