991

65

Один из главных "брендов" Самары (колориту которой была посвящена прошлая часть: ) - это Запасная столица. Местные так гордятся этим эпизодом своего прошлого, будто знают о неких секретных гарантиях в случае ЧЕГО вновь временно передать столичные функции им (тем более, географически на эту роль Самара правда лучше всего подходит)

Менее известно, что столицей Самара становилась дважды - не только в Великую Отечественную, но и в Гражданскую войну, а до кучи покажу в этом посте и третий сюжет - Ленинские места самарского центра. Но как бы то ни было, и посольствам, и органам КомУч в городе отдавались лучшие здания, поэтому "временно-столичные" маршруты - ещё и лучшие для знакомства с архитектурой Самары.

На Хлебной площади, у судьбоносной для города промзоны в устье Самарки, стоит деревянный дом, и нависающий над ним корпус завода похож на локомотив, чудом затормозивший перед выбежавшим на рельсы ребёнком. Думаю, нетрудно догадаться, кто именно жил в этом доме:

×

Как известно, "Ульянов родился в Симбирске, а Ленин родился в Самаре", ну а в более широком смысле родиной Вождя выходило всё Поволжье. Его дед по отцу был освобождённым крестьянином Нижегородской губернии, бабушка - из Астрахани (по известной легенде, была она крещённой калмычкой), предки по матери были людьми столичными, но дед успел поработать врачом в уральском Златоусте. Зачат Володя был в Нижнем Новгороде, родился в Симбирске, учился в Казани (правда, недолго - за участие в студенческих волнениях его отчислили с первого курса), а в Самару попал в 1889 году к своему 19-летию. Тогда прошло три года, как умер его отец - директор Народных училищ Симбирской губернии, преуспевший при Александре II и споткнувшийся о контрреформы Александра III. В 1887 году в Петербурге внезапно для родни был казнён Александр Ульянов - родной брат будущего Ленина, вдруг оказавшийся народовольцем. И шутка про "Ленин - главный джигит, у него брата убили, а он знаешь как отомстил?!" - вовсе не шутка: именно после казни Александра Владимир увлёкся общественной жизнью. Его мать Мария Ульянова в 1889 году быстро и почти не глядя прикупила земли в Самарской губернии, возможно надеясь увести сына в глушь и сделать его там помещиком, но имение оказалось худым, юного Володю будущее фермера не прельщало, и вскоре Ульяновы обосновались в Самаре. Дом с кадра выше - их первая самарская квартира.

В бурно растящей хлебной портовой Самаре Владимир Ульянов и начал превращаться в Николая Ленина (не очень известный факт, но по началу его псевдоним выглядел именно так). Перед его глазами был опыт "Земли и Воли" и Царь-голод 1891 года, по Самарской губернии ударивший особенно жестоко, были мельницы и литейные заводы, пристани и кабаки да фантастический, неведомый в наше время нигде на планете, демографический взрыв. Здесь, в Самаре, он и пришёл к идее о том, что борцам с самодержавие незачем надеяться на крестьянство, и опорой революции должен стать оторванный от корней, озлобленный фабричный пролетариат. Здесь и от "народничества" он пришёл к марксизму, и из пламенного юноши превратился в спокойного и сильного человека, любого собеседника пленявшего неколебимой логикой своих идей... На домах Старой Самары привычная деталь - это мемориальные доски с характерным профилем лысой головы и бородки клинышком. При Советах "Ленинские места" были едва ли не главным туристическим маршрутом Самары, сейчас это тема скорее для ценителей, и всё же вот например очень подробный путеводитель, где не упущены даже фотоателье и дом, в котором Ильич посещал дантиста. На кадре выше доходный дом Мясникова (1871), который в 1878-1917 годах занимал Коммерческий клуб, и в этом клубе на собрании прогрессивной молодёжи в январе 1890 года было первое публичное выступление Ленина. Кадр выше пригодится нам ещё и в рассказе о запасной столице - в третьем справа жёлтом доме в войну были посольства Мексики и Кубы.

А здесь на кадре выше слева, к нам торцом, а на круглую площадь Революции фасадом - Окружной суд (1857, перестраивался в 1870 и 1902 годах), где молодой Ильич работал. Вернее - проходил адвокатскую практику под руководством Андрея Хардина, местного юриста и чемпиона шахмат по переписке. Адвокатом Вождь Революции оказался посредственным, или даже откровенно говоря никудышным - ни один из его подзащитных не был оправдан, и лишь единожды он сумел добиться незначительного смягчения приговора. Ну а здание суда сыграло свою роль и в "Первой запасной столице" - при КомУче в нём было министерство юстиции Российской республики.

К переездам Ульяновы были склонны, конечно же, не так, как Циолковские в своей Калуге, но всё же как жители съёмных квартир оставили в городе несколько адресов. В первом доме они прожили считанные месяцы, в том же 1889 году перебравшись в дом Каткова по адресу Пионерская, 6, но основным местом жительства Ленина в Самаре стал дом купца Ильи Рытикова (1889) с магазином "колониальных товаров" на углу улиц Почтовой (ныне Рабочая) и Сокольничьей (ныне, что закономерно, Ленинская). В тогдашней Самаре это была ещё не совсем окраина, но всё же далёкий от фешенебельности район. Рытиков квартиры сдавал приличным людям, но за жизнью пролетариата Ильич мог наблюдать буквально из своего окна, а "нравы Сокольничьей улицы" в дореволюционной Самаре звучали примерно так же ёмко, как в Москве-1990 "Тверская" и "Бирюлёво" в одном лице.

Зато теперь тут уголок "воображаемой идеальной Самары": в 1893 году Ленин уехал в Петербург, родня перебралась на другую квартиру, судьба самого Рытикова мне не известна, а вот дом его уже в 1939 году стал музеем - и странно даже тут, что так поздно! Позже и участок Ленинской улицы рядом с ним привели в порядок, сделав из него такую light-версию "Родины Ленина" в Ульяновске.

Во дворах этих домов, наискось от музея Ленина Михаил drunkdick обратил моё внимание на одинокий крест: ближайший к дому атеиста Ульянова в Самаре была Крестовоздвиженская церковь староверов-поморцев, фотографий которой, кажется, не сохранилось в природе.

В этих же дворах - памятник Владимиру Ульянову... именно Ульянову, а не Ленину, и даже с кудрявой головой:

Да и дворов как таковых тут давно нет - квартал от Ленинской до Садовой с 1989 года занимает Самарский краеведческий музей, основанный 103 годами ранее по инициативе градоначальника Петра Алабина. Как я понимаю, экспозиция там на уровне среднего областного центра, то есть с культурой Самарской области познакомиться даёт, но откровений, как в музеях Екатеринбурга и Казани, ждать не стоит.

Человеком №2, по местам жизнедеятельности которого в Самаре можно строить маршрут, был Максим Горький, мемориальные доски которому также всплывают порой в самых неожиданных местах. Великими земляками Самара в принципе относительно бедна, и хотя проездом в ней бывали очень многие (тот же Лев Толстой держал имение под Бузулуком), сугубо самарским земляком выходит что Алексей Толстой.

Стела Горькому на кадре выше стоит в Струкачах - так, и никак иначе, самарцы называют Струковский сад на крутом берегу Волги. Он вырос в 1820-е годы из усадьбы Григория Струкова, колонизатора степей Оренбуржья, основателя и управляющего соляных промыслов в Илецке. В 1848 году, вскоре после его смерти, парк перешёл тогда ещё уездном городу, и страстей с той поры его деревья повидали немало. Я же в 2008 просто сюда не дошёл, а в 2018 обнаружил парк закрытым на реконструкцию. Но дома в самом конце улицы Куйбышева, фасадами глядящие на Волгу сквозь Струкачи - пожалуй, центральное место Самары как Запасной столицы.

Тёмное здание на переднем плане строилось в 1904 году как особняк Александра Наумова - самого знатного представителя самарского дворянства, а в 1915-16 годах и вовсе министра сельского хозяйства Российской империи. Учился он, кстати говоря, в Симбирске, и с молодым Ульяновым за одной партой сидел, директором же их гимназии был Фёдор Керенский - отец того самого Александоа Керенского. Самое интересное было впереди....

Белой столицей у нас традиционно называют Омск, оплот Колчака в последние годы Гражданской войны, но с тем же успехом на этот титул может претендовать и Самара. Ленин, уехав отсюда, добился своего 24 года спустя, свергнув уже не царя, а Временное правительство Российской республики. В последующие месяцы города необъятной страны один за другим признавали власть Советов, а вдоль Транссиба тем временем растягивался корпус из десятков тысяч словаков и чехов - Австро-Венгрия, пославшая их на войну, распалась, и как гражданам Чехословакии им пообещали эвакуацию из России через Владивосток. Но процесс застопорился, приоритет был отдан пленным из других народов, среди чехов ходили тревожные слухи... И вот 14 мая 1918 года на станции Челябинск старый сапёр Водичка, по своему обыкновению, устроил драку с мадьярами, и попытка Советов наказать зачинщиков обернулась бунтом, вскоре охватившим весь Транссиб. Тут же опомнились и русские, недовольные властью Советов - так началась Гражданская война. Среди "побелевших" городов оказалась и Самара, и 8 июня в ней был провозглашён Комитет членов Учредительного Собрания, объявивший себя верховной законной властью России. Хотя состав его был весьма далёк от "хруста французской булки" - в основном эсеры да меньшевики, а потому и решения были соответствующие: тут - национализируем, там - реституцию делаем. Фактически "Республика Комуч" контролировала даже в Белой России лишь небольшую часть - Волгу от Симбирска до Вольска и левобережные земли до уральского Златоуста, но всё же представляла собой полноценное непризнанное государство вроде ДНР. И здесь, в доме Наумова, заседал сам Комитет:

Белой столицей у нас традиционно называют Омск, оплот Колчака в последние годы Гражданской войны, но с тем же успехом на этот титул может претендовать и Самара. Ленин, уехав отсюда, добился своего 24 года спустя, свергнув уже не царя, а Временное правительство Российской республики. В последующие месяцы города необъятной страны один за другим признавали власть Советов, а вдоль Транссиба тем временем растягивался корпус из десятков тысяч словаков и чехов - Австро-Венгрия, пославшая их на войну, распалась, и как гражданам Чехословакии им пообещали эвакуацию из России через Владивосток. Но процесс застопорился, приоритет был отдан пленным из других народов, среди чехов ходили тревожные слухи... И вот 14 мая 1918 года на станции Челябинск старый сапёр Водичка, по своему обыкновению, устроил драку с мадьярами, и попытка Советов наказать зачинщиков обернулась бунтом, вскоре охватившим весь Транссиб. Тут же опомнились и русские, недовольные властью Советов - так началась Гражданская война. Среди "побелевших" городов оказалась и Самара, и 8 июня в ней был провозглашён Комитет членов Учредительного Собрания, объявивший себя верховной законной властью России. Хотя состав его был весьма далёк от "хруста французской булки" - в основном эсеры да меньшевики, а потому и решения были соответствующие: тут - национализируем, там - реституцию делаем. Фактически "Республика Комуч" контролировала даже в Белой России лишь небольшую часть - Волгу от Симбирска до Вольска и левобережные земли до уральского Златоуста, но всё же представляла собой полноценное непризнанное государство вроде ДНР. И здесь, в доме Наумова, заседал сам Комитет:

При Советах в нём устроили Дом Пионеров, а в войну лучшее здание Самары заняло посольство Великобритании - самого надёжного тогда союзника СССР. Что же до загадочного "пусть господствующие классы", то скорее всего это цитата из "Манифеста коммунистичсекой партии":

Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путём насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Коммунисты считают презренным делом скрывать свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели могут быть достигнуты лишь путём насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя. Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В соседнем здании Крестьянского поземельного банка (1912) у КомУча располагалось одно из важнейших ведомств - продовольственное. Своей опорой здесь считали "кулаков", то есть зажиточных крестьян и фермеров, и было это наверное правильно, да только беднота воевать за такую власть не очень-то спешила. Поэтому поражение белых продолжилось расправой над "кулаками", и Самарская губерния оказалась эпицентром "голодного Поволжья" 1920-х годов.

В этом же ряду ещё одно здание - бывшее Общественно собрание (1911-14), не имевшее вроде бы отношения к Запасным столицам двух войн:

Но раз уж стоит здесь - осмотрим и его. Главное украшение - витраж на куполе, - не сохранилось, но остались детали попроще, и в том числе "спутники", коими так богат модерн в Космической столице:

Сейчас здесь музей Приволжско-Уральского военного округа, чей штаб возвышается на соседней улице, и по наводке sdvsamara мы с Валерием v_doljenko заглянули в фойе:

Главная фишка музея - настоящая ракета, установленная прямо под куполом, в витках винтовой лестницы. Это Р-11 - одно из творений Сергея Королёва и Михаила Янгеля, созданное в 1950-53 годах, то есть существенно раньше "семёрки". Главным её прорывом были долгохранящиеся и высококипящие компоненты топлива - имея ту же дальность, что и "Фау-2" (в советском варианте "Р-1"), Р-11 была почти втрое легче и не требовала постоянной дозаправки. На вооружении СССР и стран соцлагеря такие ракеты стояли до середины 1970-х годов, ну а как её запихнули в здание - боюсь даже представить. Ещё обратите внимание - у самолётика рядом с ней крутится винт:

Музей осматривать мы не стали, а сделали три кадра в холле, пока кассир обилечивала других посетителей. О временах Гражданской войны напоминает броневик, и лично мне крепко запомнилась фраза из школьного учебника истории - "судьба России решалась между Волгой и Уралом". КомУч не смог наладить жизнь на подконтрольных территориях, и как следствие - не смог удержать власть: экономика не работала, мобилизации проваливались, население роптало, и уже в сентябре 1918 года Красная Армия заняла Самару. Белые отступали на восток...

Ну а мы пройдёмся по бывшим зданиям органов КомУча. Я обошёл их не все, но вот тут есть отличный путеводитель по Белой Самаре в один пост размером. На Дворянской, то есть нынешней Куйбышева, это несколько памятников. Например, один из красивейших в Самаре теремок Ивана Клодта (1898), ныне занятый детской картинной галереей, а тогда - редакцией "Вестника КомУч":

Наискось, в приземистом доме Санина (крайний слева), было ведомство Торговли и Промышленности:

Русский для внешней торговли Банк (1914), столь монументальный в житнице главного экспортного товара, Самаре известен как Дворец Труда, то есть фактически дом профсоюзов. Менее известно, что стал таковым он именно при КомУче как "ведомство труда" Росреспублики:

"Какого именно труда?" - невольно задаёшься вопросом, глядя на барельефы.

Уже знакомый нам Окружной суд занимало ведомство юстиции, а южнее площади Революции в здании Торгово-промышленного банка (1896) находилось финансовое ведомство. Не менее знаковый памятник - второй слева дом Самарской городской думы (1850, верхние этажи и облик - 1908), где КомУч был провозглашён.

В модерновейшем доме Фёдорова на Галактионовской располагалось автодорожное управление:

Но важнейшим органом в те времена было, конечно, Военное ведомство, разместившееся в частной гимназии Хованской (1888, ныне школа №13) на углу нынешних Чапаева и Венцека. Главным полководцем Республики был Владимир Каппель, успешно расширявший границы подконтрольной территории, пока не дала о себе знать беспомощность тыла.

Ещё одна точка пересечения двух "запасных столиц" в Самаре - это "дом Курлиной" на углу улиц Фрунзе и Красноармейской, который построил в 1903 году купец Александр для своей супруги Александры. Место тут действительно очень красивое, но про окружение особняка, включая костёл, я расскажу в другой раз.

А в 1918 году это здание заняли белочехи, с подачи которых в нём разместилась контрразведка КомУча - тот самый "белый террор". И эти кривые линии модерна для многих красных или подозреваемых в связях с красными стали последним, что они видели на белом свете - здесь же находился расстрельный подвал.

В 1941-43 годах здесь размещалось посольство нейтральной Швеции, а с 1970-х дом отошёл под крыло краеведческому музею, и среди посетителей его вполне могла бы оказаться престарелая бывшая хозяйка - умерла она в московской коммуналке в 1979 году. В 2012 году, после 4-летней реконструкции, в особняке открылся столь уместный в Самаре музей модерна:

Вскоре ставший, по словам Валерия, местом хипстерских тусовок: "как только до Самары доходит весть о чём-то, с чего всем положено тащиться, это тут же появляется здесь".

Внутри, впрочем, нас встретили тётушки-смотрительницы из старой гвардии, нудно заставили надеть бахилы, двадцать минут искали кассира, а залах следовали за нами по пятам. Я предположил, что это так и задумано: ведь в основе самоидентификации хипстера лежит "совок", от которого он пытается дистанцироваться.

Билеты в музей весьма дорогие (200 рублей или около), фотосъёмка платная, а за второй этаж и подвал, где теперь проходят выставки, придётся доплатить ещё столько же. Поэтому мы ограничились основной экспозицией, главным элементом которой являются интерьеры:

Парадная дверь заперта, потому что она экспонат:

Где тут гостиная, где столовая, где будуар - я уже не помню. Главное - общее ощущение русского модерна, и отделку помещений лишь дополняют мебель да утварь:

Что-то приближается!

Что-то приближается!

ЧТО-ТО ПРИБЛИЖАЕТСЯ!!!

Именно это настроение я вижу в русском модерне - всегда...

"Самарская губерния, Змеевое логовище, Владиславу Денисовичу Драконову..." (с) Андрей Белый, "Возврат".

Хотя для хозяев дома тут было вполне себе безобидное мещанство:

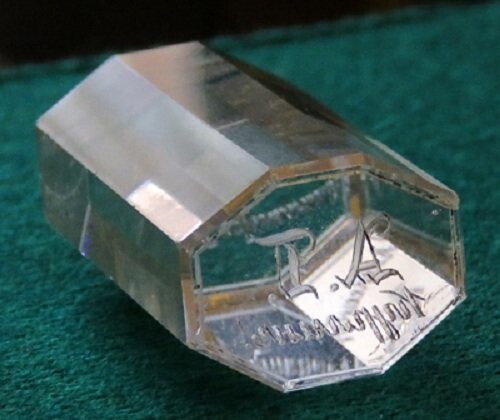

Самый маленький экспонат - печать купцов Курлиных как осколок мира, сгоревшего, когда "что-то" наконец "приблизилось" к нему.

Итак, белые отступили к Омску, а члены КомУча познали на себе уже красный террор. Затем пал и Омск, и Каппель погиб под Тулуном, выведя свою армию из красноярского окружения. Иркутск, Чита, Владивосток - "город далёкий, а нашенский", - один за другим доставались победителю. Распри "белых" кулаков и "красной" бедноты, усугубив продразвёрстку и неурожай, обернулись в Поволжье чудовищным голодом, многие фотографии с которого теперь выдаются за жертв коллективизации 1930-х годов. Но потому Россия и легче пережила второй голод, что старое крестьянство её главных житниц уже было растоптано: в "хлебном городе Ташкенте" пришлых с севера и запада ещё пару поколений называли "самарскими". В 1935 году став Куйбышевом, из купеческого города бывшая Самара превращалась в индустриальный гигант. А потом началась ещё более кровавая война, и Куйбышеву в ней досталась специфическая роль Запасной столицы. Было это конечно не случайностью - самый восточный город на Волге, превратившейся в гигантскую рокаду, в узле дорог, да при том на левом берегу и вдали от национальных автономий. Фактически же СССР перешёл в режим двустоличности - в Куйбышев переехали Верховный Совет и Совет Народных Комиссаров, часть министерств и ведомств, Большой театр, Мосфильм и сталинская родня, но ГКО, Генштаб, руководители многих ведомств и лично Сталин оставались в Москве.

Главным символом Запасной столицы оказались посольства - международное всегда как-то заметнее, и ещё в 1990-х годах Старую Самару украсили чёрно-белые мемориальные доски с надписями на двух языках. Их тут не сотня, как можно подумать, а дай бог пара десятков: ведь большая часть современных государств ещё тогда были колониями, из независимых с кем-то СССР воевал, а с кем-то не имел дипотношений: все бывшие посольства в Самаре несложно обойти за один раз. Поэтому говоря "Запасная столица" в контексте экскурсий по городу, подразумевают в Самаре обычно именно посольства. Я обошёл их почти все, но всё же пару упустил, поэтому за полным обзором отсылаю к drunkdick.

На прошлых кадрах уже мелькали дипмиссии Кубы и Мексии (фото №4), Швеции (фото №№21-37) и Великобритании (№11), а вместе с последней в Куйбышев прибыли посольства Канады...

Главным символом Запасной столицы оказались посольства - международное всегда как-то заметнее, и ещё в 1990-х годах Старую Самару украсили чёрно-белые мемориальные доски с надписями на двух языках. Их тут не сотня, как можно подумать, а дай бог пара десятков: ведь большая часть современных государств ещё тогда были колониями, из независимых с кем-то СССР воевал, а с кем-то не имел дипотношений: все бывшие посольства в Самаре несложно обойти за один раз. Поэтому говоря "Запасная столица" в контексте экскурсий по городу, подразумевают в Самаре обычно именно посольства. Я обошёл их почти все, но всё же пару упустил, поэтому за полным обзором отсылаю к drunkdick.

На прошлых кадрах уже мелькали дипмиссии Кубы и Мексии (фото №4), Швеции (фото №№21-37) и Великобритании (№11), а вместе с последней в Куйбышев прибыли посольства Канады...

...и Австралии. Первым достался скромный довоенный домик на Вилоновской, почти что за пределами Старой Самары; вторым - бывшее музыкальное училище (1902), с послевоенных времён Самарский универсальный магазин на улице Куйбышева (серый слева). Впрочем, это всё равно реплика - в 2006 он прошёл "реконструкцию со сносом". Также в кадре Госбанк (1895), используемый по назначению, укладывающаяся в местную традицию башня-новостройка на углу, а за перекрёстком уже место с кадров №17-18, где находились ведомства КомУч.

На углу Молодогвардейской и Некрасовской возвышается могучий Торговый дом Павла Щетинкина (1914), верхние этажи которого надстроены в 1932 году.

А за ним по Некрасовской - большой, но невзрачный внешне доходник, в котором...

Там у них канкан танцуют, негры дуют в саксофон,

Позвони, товарищ Сталин, ты скорее в Вашингтон!

Американцы в Куйбышеве были №1 по недовольству условиями, и особенно им не нравилось, что слишком мало предоставили автомобилей.

Позвони, товарищ Сталин, ты скорее в Вашингтон!

Американцы в Куйбышеве были №1 по недовольству условиями, и особенно им не нравилось, что слишком мало предоставили автомобилей.

Четвёртый товарищ по антигитлеровской коалиции в Куйбышеве жил красиво - посольству Франции, которая в те годы сама себе не принадлежала, досталась лучшая в городе гостиница "Жигули-Бристоль" (1903) на улице Куйбышева, ставшая заодно и этаким ДК Дипломатов - если и танцевали где канкан с негром на саксофоне, то здесь:

2008, в 2018-м здание было в лесах, а 10 лет назад взять ракурс получше мне было не дано.

2008, в 2018-м здание было в лесах, а 10 лет назад взять ракурс получше мне было не дано.

Хотя и под присмотром НКВД, также расквартированного здесь. В гостинице, между прочим, сохранились интерьеры:

Но стоило мне сделать полтора кадра, как администратор с вежливой-вежливой угрозой в голосе сказал, что фотосъёмка тут разрешена только для постояльцев. В бутылку я не полез, и нажав кнопочку, извинился да вышел.

Ещё из "виртуальных государств", вся территория которых лежала к тому времени под пятой оккупанта, посольствами в Куйбышеве были представлены Бельгия, Польша, Югославия и Чехословакия, и так сложилось, что именно из них я видел только последнее - второй слева одноэтажный домик на улице Фрунзе:

Говорят, однажды после экскурсии группы немецких туристов по Самаре мальчик в очках спросил гида: "А где же у вас посольство Германии было?". Гид с трудом сдержался, чтобы не поднять немчонка на смех, и начал было рассказывать, что была в те времена война, понимаете ли... Но мальчик поправил очки на веснушчатом личике (на самом деле не знаю, как он выглядел, да и был ли вообще) и заметил - с Японией у вас вообще-то тоже война была, однако посольство вы нам показали!

На самом деле парадокс в том, что с Японией войны тогда действительно не было: на Халхин-Голе самураи воевали с Монголией, а на озере Хасан был "пограничный инцидент". Японцы рассчитывали на роль гиены, ждали падения Москвы, но дипмиссия их - работала. Хотя и не гладко: то японцев обнаружили на роматической прогулке по индустриальной Безымянке, то американцы на приёме устраивали с ними драку за Пёрл-Харбор. Посольство занимало особняк Маркинсона конца 19 века по соседству с бывшим Военным ведомством КомУч (кадр №23).

Были в Куйбышеве и другие союзники Германии из воздержавшихся объявлять войну СССР. Дом Васильева (1890) на Молодогвардейской был посольством Норвегии:

Мрачный доходный дом Портнова по соседству занимало посольство Болгарии.

Не союзником, но положительно-нейтральной страной для Третьего Рейха была и Турция - слышал утверждения, что она, как и Япония, готовила вторжение в СССР после падения Москвы, как реванш за все русско-турецкие войны. Их посольство было вот в этом жёлтом доме:

Ещё несколько бывших посольств стоят на улице Степана Разина. В мрачном довоенном здании на перекрёстке с Ленинградской держал дипмиссию Китай:

А вот тут в доме на переднем плане (где, кстати, раньше ещё и жил Горький) находилось посольство Греции, а в сталинке поодаль - посольство Ирана. Дом Сивре между них же дипмиссиями отмечен не был.

Как уже говорилось, трёх бывших посольств я так и не увидел, а ещё три самых экзотических дипмиссия не сохранились - свои посольство в Куйбышеве имели Афганистан, Монголия и, внезапно, Тува, ведь в состав России она вошла лишь парой лет позже. Консульства, кстати, есть и в нынешней Самаре - вот почти напротив кадра выше невообразимая среди тех старых посольств Италия:

И именно посольским был адресован парад 7 ноября 1941 года, ради которого перебрасываемые из Сибири войска на несколько дней задержались в Куйбышеве. Однако помимо посольств тут находилась и немалая часть органов советской власти, но как ни странно, по ним тут своего маршрута нет. Даже адреса их найти я не смог, равно как адрес того магазина с чёрной икрой и вооружённой охраной, на который равнодушно косились подростки и женщины, отработавшие ночи у мартеновских печей.... Составить "непосольский" путеводитель по Запасной столице - это определённо задача для местного краеведения.

Что-то, в том числе чекисты во главе со зловещим Лаврентием Палычем в кабинете из красного дерева, располагалось в городке УВД, вытянутом на два квартала по Пионерской улице:

Что-то, в том числе чекисты во главе со зловещим Лаврентием Палычем в кабинете из красного дерева, располагалось в городке УВД, вытянутом на два квартала по Пионерской улице:

Что-то - в Белом доме между площадью Куйбышева (где проходил парад и впервые звучала Шестая симфония Шостаковича) и драмтеатром.

Само это здание, ныне занятое академией культуры и искусств, претерпело ряд метаморфоз, достойный "корабля Тесея". Построенное к 1915 году, оно вмещало губернскую администрацию и резиденцию губернатора, а в 1917 году - революционный Совет во главе с Валерианом Куйбышевым (родом он был, кстати, из Кокчетава), одним из охранников которого был солдат Василий Блюхер - будущий маршал. Однако уже через пару месяцев Белый дом был разрушен терактом - взрыв на первом этаже перешёл в пожар, потушить который так и не смогли, и тот же КомУч здесь не заседал просто потому, что представлял собой тогда Белый дом пустые руины. Восстановили его, уже без декора, лишь в 1920 году, в 1932 надстроили над двумя этажами ещё три, а в 1965 сломали последний изначальный элемент - балкон. Но как я понимаю, именно здесь находились в 1941-43 Верховный Совет СССР и Совет Народных комиссаров во главе со "всесоюзным старостой" Михаилом Калининым, оставшимся за главного в "запасной столице".

И автобус у здания, скорее всего, привёз экскурсионную группу - во дворе института, за неплохо стилизованный под модерн домом "Муха" (Альфонс Муха имеется в виду) 1990-х годов, скрывается неприметный вход в одну из главных достопримечательностей Самары - Бункер Сталина. Построенный московским метростроем (когда о Куйбышевском метро ещё и подумать нельзя было!), он был существенно крупнее бункеров Гитлера или Черчилля, а местные жители, говорят, вплоть до 1990-х годов не знали, что скрывается под их двором. Но и бункер Сталина - лишь маленькая рассекреченная часть огромного бункера Калинина, целого подземного квартала, в котором, кажется, и ядерную войну можно было бы пережить (тем более об атомной бомбе у союзников Сталин знал). Оголовки его шахт торчат из скверов на площади Куйбышева за пару сотен метров отсюда, а ближе к ГУВД известен ещё и Бункер Берии... В общем, показанное здесь - далеко не вся Запасная столица, да и главный памятник её - промышленная Безымянка.

В следующей части, чтобы уравновесить эту, "парадную" - покажу изнанку Старой Самары, её чрезвычайно живописные дворы.

Автор VARANDEJ

Автор VARANDEJ

Ссылки по теме:

- 24 привычные вещи, о назначении которых вы и не задумывались

- Страна-рекордсмен: 15 странных и пугающих фактов об Индии

- Самые необычные туалеты в мире

- 20 национальных деликатесов, которые отважится попробовать не каждый турист

- Самые известные девственники мира

Приезжайте, покажу Вам нищих горожан на ягуарах и бентайгах.

Не знаю, где Вы парковались, машины во дворах спокойно ночуют

Немного правды, в отличии от вашего бреда.

В 1892-1893 годах Владимир Ильич работал в Самарском окружном суде помощником адвоката Хардина. Он участвовал в 18 судебных делах. Еще два вел самостоятельно. Но ни одного не выиграл. Однако, существует диаметрально противоположная версия. Согласно ней, половину дел Владимир Ильич выиграл, а в остальных случаях добился смягчения приговора для подсудимых.

А вот правда:

Владимир Ильич выступал в 1892 г. двенадцать раз защитником по уголовным делам. Первый раз он выступил 5 марта и в последний раз - 17 декабря. Подзащитные Ленина были преимущественно крестьяне-бедняки, за год до того перенесшие страшный голод, постигший всё Поволжье.

Первое дело было о крестьянине, портном по профессии, Муленкове, который обвинялся в богохульстве1 . В протоколах допроса, а затем и в обвинительном заключении говорилось, что Муленков "ругал доматерно бога, богородицу, святую троицу, затем -государя императора и его наследника, говоря, что государь неправильно распоряжается". В протоколе судебного разбирательства, которое началось 5 марта в 3 час. 30 мин., записано, что "защитником подсудимого быт помощник присяжного поверенного Ульянов, избранный самим подсудимым". В этой протокольной записи, как и в большинство последующих записей, составленных от руки секретарем, обычно кратко отмечается: "Товарищ прокурор сказал обвинительную речь, а защитник - защитительную". Содержание речи не приводится. Следует думать, что защитительная речь Владимира Ильича произвела впечатление как на присяжных заседателей, так и на состав суда, ибо подзащитный Владимира Ильича - Муленков, обвинявшийся в таких серьезных по тогдашним временам преступлениях - был приговорен судом всего к одному году тюрьмы.

Второе дело, в котором 11 марта 1892 г. пришлось выступать перед судом Владимиру Ильичу, было дело по обвинению в краже крестьянина Опарина и отставного рядового Сахарова. Владимир Ильич защищал обвиняемых по их выбору. Началось дело в 12 час. 10 мин. и кончилось в 1 час 25 мин. Присяжные заседатели признали обвиняемых виновными. Тогда, отмечает протокольная запись, "защитник просил о назначении наказания по 5 степени той же статьи", т. е. Владимир Ильич просил о назначении минимального наказания. Суд, как это видно из его постановления, согласился с просьбой Ильича и назначил подсудимым наказание по 5-й степени статьи2 .

Третье дело, которое вел Владимир Ильич 16 апреля 1892 г. представляет, как и первое, значительный интерес. Как известно, в 1891 г. Россию вообще и особенно Поволжье поразил страшный голод. Даже для видевшего всякие виды русского крестьянства этот страшный год был исключительным. И вот дело, в котором защитником пришлось выступать Владимиру Ильичу, явилось отголоском голодного 1891 года. Обвинялись бедняки-крестьяне. Уждин, Зайцев и Красильников в покушении на кражу хлеба из амбара местного кулака Копьякова. Они ничего не успели украсть, так как тут же были схвачены. В протоколах многочисленных допросов говорится, что Уждин показал, что "положительно есть нечего и взять негде, а между тем - семья и кормить её нужно", и что Зайцев показал, что "разговаривали о голоде, о том, что работы нет и хлеба достать негде".

Владимир Ильич защищал подсудимых по назначению суда, В протокольной записи говорится, что прокурор требовал наказания по 2-й степени 32-й статьи Уложения о наказаниях. "Защитник подсудимого, - говорится в протоколе, - ходатайствовал о понижении наказания". Суд удовлетворил требование прокурора, но, как говорится в протоколе, "в низшей мере". Буржуазно-помещичий суд, перед которым предстали голодные бедняки-крестьяне, приговорил их к лишению всех прав и состояния и к арестантским ротам сроком на 3 года3.

В этот же день, 16 апреля, Владимир Ильич выступал и по четвёртому делу. Это было дело самарском крестьянине Муленкове, который впал в полную нищету и обвинялся в нескольких мелких кражах. Дело об этом бедняке тянулось около двух лет до того, как оно попало в суд. Владимир Ильич произнес защитительную речь, и сословные присяжные заседатели признали Муленкова по всем кражам, за исключением одной, невиновным. Всё разбирательство продолжалось с 12 час. 45 мин. до 3 час 10 минут4 .

Через два дня, 18 апреля 1892 г., Владимир Ильич выступал в уголовном отделении самарского окружного суда в пятый раз. Обвинялись в краже снова бедняки - запасной рядовой Тишкин и крестьянин Зорин. Всё судопроизводство продолжалось 1 час 20 мин - с 11 час. 30 мин, до 12 час. 50 минут5 .

5 июня Владимир Ильич выступал в шестой раз - с защитой крестьянина Бамбурова, "Защитник произнес защитительную речь". Товарищ прокурора требовал применения 5-й степени 31-й статьи Уложения о наказаниях. Владимир Ильич просил применить к подзащитному 3-ю степень 33-й статьи.

В следующем, седьмом по порядку, деле Владимир Ильич выступал 19 июня 1892 года. Он защищал на этот раз целую группу бедняков-крестьян: Чинова, 48 лёт, двух братьев Куклеевых - Ивана, 21 года, и Николая, 13 лет, - и Лаврова, 33 лет. Все

________________________________________

1 Архив ИМЭЛ, N 25952.

2 См. ИМЭЛ. N 25954.

3 Архив ИМЭЛ, N 25956.

4 Там же, N 25957.

5 Там же, N 25958.

стр. 57

________________________________________

они содержались в тюрьме начиная с июня 1889 г., т. е. 3 года, по обвинению в краже. После того как прокурор заявил, что он "полагал бы назначить наказание по 31 ст. Уложения о наказаниях", "защитник ходатайствовал о смягчении наказания". Только один малолетний парнишка был оправдан. Всё судопроизводство продолжалось 5 час. - с 10 час. утра до 3 час. дня1 .

Летом Владимир Ильич не выступал защитником в уголовном отделении самарского окружного суда. В донесении пристава 3-й части города Самары полицмейстеру от 30 толя 189Э г. сообщалось, что Владимир Ильич 25 июля выбыл в Алакаевку. 30-го же сентября начальник самарского губернского жандармского управления предложил самарскому полицеймейстеру в связи с тем, что Ленин вернулся из Алакаевки в Самару, снова учредить за ним негласный надзор2 .

Возобновил свои выступления Владимир Ильич в качестве защитника 15 сентября. Это было восьмое дело. Слушалось дело о симбирском мещанине Гусеве, который обвинялся в истязании своей жены. Протокольная запись судебного разбирательства на этот раз не так скупа. В ней сообщается, что "председательствующий спросил частную обвинительницу, какому наказанию желает она подвергнуть подсудимого, частная обвинительница (т. е. жена) просила наказать подсудимого по закону. Защитник ничего не "заявил". Это значит, что Владимир Ильич, выяснив по ходу судебного разбирательства несомненную виновность Гусева, отказался просить суд о смягчении ему наказания3 .

Через два дня, 17 сентября, Владимир Ильич выступил защитником по делу прусского подданного рабочего Садлоха и "солдатского сына" Степана Репина (13 лет), обвинявшихся в краже. После защитительной речи Владимира Ильича "солдатский сын" Репин был оправдан.

Между этим делом и следующим, десятым, произошёл более чем месячный перерыв. Владимир Ильич, видимо, выезжал в это время из Самары и через некоторое время вернулся. Это подтверждается полицейским документом, в котором самарский, губернатор 12 октября предупреждал полицеймейстера о том, что Ленин прибыл в Самару, и предложил "учредить за ним негласный надзор"4 .

26 октября 1892 г. Владимир Ильич вновь выступал защитником в заседании уголовного отделения самарского окружного суда. Его подзащитными была группа крестьян и мешан, и он выступал по их выбору. Дело продолжалось с 2 час, 30 мин. до 6 час. 30 минут.

Следующее предпоследнее, дело, в котором в 1892 г. защитником являлся Владимир Ильич, должно было слушаться 19 ноября 1892 года. Но стороны примирились, и дело было ликвидировано.

Двенадцатый и последний раз в 1892 г. Владимир Ильич выступал 17 декабря с защитой отставного прапорщика Языкова, начальника станции Безенчук, Оренбургской железной дороги, который обвинялся в небрежном отношении к своим обязанностям (столкновение порожних вагонов, двинувшихся под влиянием сильного порыва ветра, с тележкой, причем один из ехавших в ней был при столкновении убит). Началось разбирательство дела в 11 час. и закончилось в 2 часа дня. В отличие от всех предыдущих дел, в протокольной записи по этому делу имеется более или менее подробное изложение защитительной речи Владимира Ильича.

Прокурор требовал наказания по второй части ст. 1085 Уложения о наказаниях. "Защитник подсудимого в своей речи доказывал, что деяние подсудимого Языкова под действие 2-й части ст. 1085 Уложения не может быть подвезено, так как во 2-й части ст. 1085 Уложения предусмотрены случаи неосторожности и небрежности лиц, не исполнивших своих прямых обязанностей. Защитник просил в случае невозможного полного оправдания подсудимого Языкова избрать для него наказание по 3-й части 1085 статьи Уложения, а именно не арест или тюрьму, а денежное взыскание". Суд согласился с выступлением Владимира Ильича и приговорил Языкова по 3-й части 1085-й ст. Уложения к штрафу в 100 рублей.

Это дело было последним, по которому Владимир Ильич выступал защитником в уголовном отделении самарского окружного суда. Оно был последним не только для 1892 г., то, видимо, и для 1893 года. По крайней мере никаких следов других дел до сих пор не найдено. Владимир Ильич, видимо, собирался и в 1893 г. продолжать свою практику защитника, но о его дальнейших выступлениях ничего больше до сих тор неизвестно.

С 1893 г. Владимир Ильич начинает вести и гражданские дела. До сих пор ничего достоверного об этом не было известно. Сейчас из дела, имеющегося в архивах ИМЭЛ за N25978, совершенно очевидно, что такие дела Ленин вёл и очень успешно. Присяжный поверенный Хардин, по воспоминаниям родных Ильича, очень высоко ценил широкий кругозор, находчивость, диалектику своего юного помощника, изучившего все тонкости юриспруденции. (Это было как раз время, когда Владимир Ильич работал над своей первой большой статьёй - "Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни".)

В этом сохранившемся деле самарского окружного суда по гражданскому отделению имеется ряд заявлений, написанных рукой Ленина. Называется это дело "По иску крестьянина Степана Ивановича Марченкова к мелекесской посадской управе и имуществу умершей жены запасного солдата Анастасии Кирилловны Головиной, по первому мужу Марченковой, о признании за истцом права собственности на усадебную землю. Владимир Ильич выступал в каче-

________________________________________

1 Архив ИМЭЛ, N 25959.

2 Там же, N 26058.

3 Там же, N 25953.

4 Там же, N 26058.

стр. 58

________________________________________

стве поверенного крестьянина деревня Чувашского Мелекесса, Ставропольского уезда. Самарской губернии, Антона Палалеева. В заявлении в суд на двух с половиной листах большого формата, рукой Ленина написанном, он подробно мотивирует суть дела и необходимость отказа истцу Марченкову. Это заявление Владимира Ильича датировано 13 марта 1893 года1 . 24 апреля 1893 г. Владимир Ильич, ввиду задержек с рассмотрением этого гражданского дела, обратился в самарский окружной суд со следующим прошением: "На основании ст. 320 у. г. с. имею честь просить Самарский Окружной Суд назначить заседание для рассмотрения настоящего дела (находящегося в производстве 3 стола, N 239 - 1892 г.). Самара, апреля 24 дня 1893 года. Помощник прис. повер. В. Ульянов". Резолюцией самарского окружного суда по гражданскому отделению от 18 мая 1893 г. суд согласился с мотивировкой и предложениями Владимира Ильича2 .

Никаких больше данных о судебной практике Владимира Ильича в Самаре нет.

*

Ленин проводил последние месяцы в Самаре. Все его огромные знания в области марксизма и уменье применять его основы к конкретной русской действительности дали ему возможность уже в Самаре формулировать свои гениальные мысли, изложенные им вскоре в работе о "друзьях народа" и в его реферате "К вопросу о рынках". Ленин рвался в Петербург.

Владимир Ильич, в интересах создания некоей видимой формальной легальности для предстоявшей ему активной революционной деятельности, решил и в Петербурге продолжать свою практику защитника. Поэтому перед отъездом своим из Самары 16 августа 1893 г. он обратился с письменной просьбой к председателю самарского окружного суда, чтобы суд ввиду намерения его, Ульянова, "перечислиться в помощники присяжного подаренного в округе с. -петербургской судебной палаты", выдал удостоверение, что он состоит помощником присяжного поверенного при самарском окружном суде и что он в 1892 и 1893 гг. получал свидетельство на право ведения чужих дел. Такое удостоверение ему было выдано. 17 августа 1893 г. Ленин выехал из Самары в Петербург .

Т.е. все же Ленин свои обязанности адвоката исполнял неплохо, особенно, если учесть, что он закончил Университет экстерном и это были его начальные шаги.

Где первая часть?