2520

49

В горной глуши на "длинной руке" Челябинской области, что выступает в сторону Уфы, есть река Катав. А на ней - пара весьма колоритных и совершенно не исследованных путешественниками городов-заводов, куда я заглянул в своём апрельском путешествии по Урало-Поволжью. Больше на слуху "трамвайная столица" Усть-Катав, но сначала отправимся в скалистый Катав-Ивановск (16 тыс. жителей), где между прочим есть свой дворец Белосельских-Белозерских.

Долина Катава расположена ближе к Уфе, чем к Челябинску, но вся эта глубинка вплоть до Аши и Миньяра - челябинская до мозга костей. Башкирия - это национальная автономия, край нефти и мёда, тяготеющий скорее к Волге, а Урал - это там, где копают руды и плавят металлы, незыблемый сам по себе. Так и возникла "длинная рука Челябинска" - после очередного башкирского восстания в поредевшие горные кочевья вклинилась цепочка горных заводов, на которых хозяева активно завозили русских крепостных крестьян (ибо инородцы крепостничеству не подвергались), и к моменту национального размежевания оказалось, что живут здесь почти исключительно русские. Активнее всего сюда вели экспансию купцы Иван Твердышов и Иван Мясников из Симбирска, в 1750-х годах создавшие империю из 15 горных заводов. Некоторые из них - в Белорецке, Каге, Тирляне, - я уже когда-то показывал. В 1754-1757 годах Иваны построили заводы на Катаве и Юрюзани, ставшие Катав-Ивановским и Юрюзань-Ивановским соответственно. Из второго ныне вырос город Юрюзань, и в целом от Златоуста на запад тянется целое индустриальное ожерелье. И вот хмурым апрельским утром, когда не ясно, ранняя весна на дворе или поздняя осень, я покинул маршрутку на перекрёстке трассы Уфа-Челябинск с дорогой из Катав-Ивановска и видневшийся за деревьями Усть-Катав. Со стороны последнего, к моей радости, показался ПАЗик, и спросив кондуктора, когда обратный рейс, я понял, что в Катав-Ивановске у меня будет часа три на прогулку.

×

Хотя Катав-Ивановск был главным заводом в этой части Урала, упадок 19 века не миновал и его. Но всё же, в отличие от многих, производство выжило, и если иные заводские посёлки в 1920-30-х годах стали сёлами, то Катав-Ивановск в 1933 году получил статус ПГТ, а в 1939 - и города. В 1914 году старую металлургию дополнил цементный завод, а война превратила горную глушь в центр приборостроения - сюда эвакуировались часть Тульского оружейного завода, Ленинградский завод штурманских приборов и Кировский приборостроительный завод из Смоленской области. Но всё это расположилось где-то за холмами, а в той части Катав-Ивановска, которую проезжает отчаянными кренделями ПАЗик, это самый наитипичнейший город-завод Урала:

С таким, конечно же, неизменным атрибутом, как пруд. Центр Катав-Ивановска стоит на полуострове, и ближе к южной его стороне - маленький автовокзал:

Параллельно воде уходит улица Ленина с пешеходной зоной, но туда дойти мне не хватило считанных минут:

На безымянной улочке, ведущей в сторону завода, расположился базарчик:

При всей горнозаводской суровости, Катав-Ивановск как-то располагает к уменьшительно-ласкательным суффиксам:

В старой части он не слишком целостен, и шедевров здесь не стоит искать, но всё же глазу есть, за что зацепиться:

Тем более в русских глубинках архитектурный ансамбль всегда выручают наличники:

И стоит лишь задуматься о своём, как какая-нибудь деталь пейзажа так и вскричит: ТЫ ЖЕ НА УРАЛЕ!!!!!!

А на Урале скучать не приходится:

Прошлые кадры были сняты на окрестных улицах, а на самом деле от автовокзала до центральной площади буквально метров сто. Породистого вида домик, занятый ныне судом, задворками глядит на гудящий завод, и более всего похож на заводоуправление, построенное лет так 200 назад:

Скорее всего - в 1820-е годы, как и стоящий по соседству дворец Белосельских-Белозерских:

Что ж, когда-то я уже показывал город Бобров, в котором был свой Невский проспект, ну а здесь старый особняк вовсе не случайно имеет тёзку в Петербурге. Второе поколение заводчиков представляли уже только Мясниковы - Твердышовы не оставили наследников, но родственница одного Ивана вышла замуж за другого. Однако и дальше что-то не задалось, и цепочка браков и наследств привела Катавский горный округ к столичным князьям Белосельским-Белозерским. Они и владели Катав-Ивановском вплоть до революции, и как истинные русские помещики, о прекрасном не забывали даже в своих самых далёких владениях, где вряд ли когда-нибудь бывали сами. И вот, теперь в этой глуши - княжеский дворец. Основное здание занимает краеведческий музей, а явно более поздняя пристройка заброшена:

Но самое необычное здание на этой площади - церковь Иоанна Предтечи (1824):

Особенно если не с фасада глядеть на неё, а из парка:

И вдвойне - не из наших времён, а на фотографиях прошлого:

Местное краеведение утверждает, что эта церковь - уменьшенная копия некоего костёла в Люблине, но штудирование польской википедии ничего похожего в тех краях не даёт, а на более глубокий анализ и у меня времени нет, да и вам "многобукафф" покажется. Однако видя Катав-Ивановский храм на фотографиях Прокудина-Горского, не сомневаешься, что строил его действительно какой-нибудь ссыльный поляк... или немецкий специалист из Городницы Тизенгауза.

Внутри церковь, впрочем, типично православная - с низким тёплым нижним и просторным холодным верхним этажами. В апреле служба шла в нижнем храме, а восстановлен ли верхний - не знаю:

Ну а два надгробия у входа напоминают, что парк вокруг церкви - это бывшее кладбище:

За оградой - сталинский ДК Цементников. Цементная промышленность на Урал пришла ещё до революции, в 1914 году на старом заводе был пущен цементный цех, а в 1967 на его основе построили отдельный завод, который и служит теперь в Катаве градообразующим предприятием. Но стоит он за горой, а дождь прибил к земле всю пылюгу, так что я о его существовании мог бы и не догадаться.

Рядом с ДК - воинский памятник, а с другой стороны заброшенный автовокзал:

Улица круто спускается к пруду мимо каменной подпорной стенки, которой тоже может быть хоть 100, хоть 200 лет:

Как и высокому административному корпусу Усть-Катавского литейно-механического завода:

У завода - конечно же, плотина, другим концом красиво упирающаяся в скалу:

Вид вниз по Катаву. Это и есть тот исходный завод, что основали на реке Катав два Ивана. Фактически ныне он служит вспомогательным предприятием цемзавода - основной его продукцией стали запчасти для промышленности стройматериалов.

С другой стороны - гладь пруда и подъём на скалы:

Более всего похожий на пару каменных рельс, по которым бородатые мастеровые тягали наверх вагонетки... если бы был смысл их туда тягать.

Пошёл наверх и я, понимая, что самым впечатляющим в Катаве-Ивановском будут виды с этих скал. Катавский пруд огромен, и разделён дамбой надвое:

Дамба ведёт в Запрудовку - самый обособленный район Катав-Ивановска не только территориально. Именно сюда осели в 1940-е годы три лучших советских завода в своём профиле, и Катав-Ивановский приборный завод по сей день исправно клепает навигационную технику для моряков, речников и пограничников. Ну как навигационную... спутники спутниками, а со старым добрым магнитным компАсом как-то надёжнее:

С другой стороны - завод и город, отсюда хорошо видна их нераздельность:

Плотина с разных точек. Значение плотин на Урале сложно переоценить, и датой рождения большинства городов здесь считается день, в который вода плотины стронула приводные колёса:

Вот только реконструировались плотины с той поры как правило не раз, и явно дореволюционную плотину я припоминаю разве что в Сысерти. А здесь более типичный случай - с 1750-х годах осталось лишь само тело плотины, да пара обелисков может быть в княжеский период поставлена:

Завод, кроме высокого корпуса рядом с центром, бетонно-советский. И в общем небольшой - его легко окинуть одним взглядом:

Завод, храм, дворец начальника и по совместительству контора горного округа, да добавившийся к ним при Советах ДК - все атрибуты Старого Урала в одном кадре. И конечно же на фоне синих гор:

Скалистый берег Катава очень живописен, в том числе из-за моста, словно упирающегося прямо в скалы:

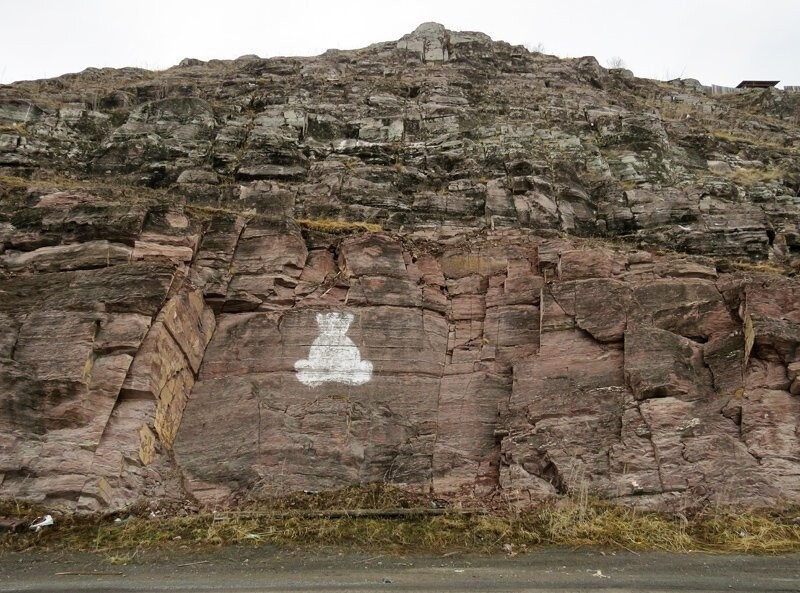

Скалы хороши и сами по себе:

Урал неизменно удивляет типичными городами и сёлами Страны Великих Равнин, органично вписанными в горный пейзаж:

У предместья на скалах есть своё название - посёлок Колышкино, и даже курсирующий здесь раз в 1,5-2 часа автобус считается пригородным. Выше проходит более ухоженная асфальтовая улица, но я шёл по более живописной грунтовой:

Жизнь и смерть краю пропасти:

Редкие путешественники, попадавшие в Катав-Ивановск, неизменно фотографировали табличку с грубо намалёванной надписью "Не ссать!", встав рядом с ней в характерную позу над обрывом. Я этой таблички не нашёл - видимо, кто-то понял, что она лишь провоцирует:

Зато попался вот такой сюжет. Собака на опилках - это почти как собака на сене, только на опилках:

Под горой между рекой и заводом вклинивается станция Катав-Ивановск. Не знаю точно, когда всё это было построено, но судя по явно дореволюционным постройкам - в 1914 году:

Линия проходит по карнизу правого берега, а станция - на левом берегу. Это тупик короткой ветки из Юрюзани, и я не знаю, было ли здесь когда-то пассажирское движение, но сейчас уж точно нет:

К станции я и спустился со скал. Приглядитесь - рядом с современным бетонным мостом сруб деревянной опоры:

Заводов в Катав-Ивановске много, и не все они тяжёлые - вон там, например, делают семечки "Джинн":

А на скале, внезапно - силуэт Будды:

В следующей части отправимся в соседний Усть-Катав.

Автор VARANDEJ

Автор VARANDEJ

Ссылки по теме:

- National Geographic подводит итоги конкурса на лучшего трэвел-фотографа

- 46 исторических фотографий, о которых вы, возможно, не знаете всей правды

- Полистаем альбом с куртизанками?

- Коринфский канал - самый узкий канал в мире

- Виды из отелей, от которых даже бывалые туристы были в шоке

-ну-ну.Вам бы почитать про историю башкирского Урала и о том,как отжимались земли башкир под заводы.

-"после очередного башкирского восстания в поредевшие горные кочевья вклинилась цепочка горных заводов "-

-не "после",а именно строительство заводов и явилось одной из причин башкирских восстаний.Когда башкиры заключали договор о дружбе с Иоанном Васильевичем,отдельным пунктом было условие о незыблемости башкирских прав на родовые земли.Не допускалась даже аренда на продолжительный срок.Но после смерти Грозного русские цари наплевали на все договоренности.

Вот только не надо тут про бедных башкуртов. Их много племен было и не все разом пошли под руку русских царей. И бунтовали, и переселенцев резали, всякое было...