2805

8

С ветерком по подземке, да минуя пробки. Такой вариант поездки кажется многим из нас чертовски привлекательным. Жители крупных городов России давно жаждут, хотя бы инфраструктурного, подражать двум столичным городам. Остаётся один лишь только вопрос - так ли хорош этот вид транспорта для областных центров?

Для справки:

Метрополитеном считается внеуличный магистральный вид городского железнодорожного транспорта, способный провозить большие пассажиропотоки. Минимальный обоснованный - свыше 25 тысяч пассажиров час. Обычно используются пассажирские электропоезда состоящие инфимум из четырёх вагонов. Средняя скорость такого вида транспорта варьируется обычно в пределах 30 -50 км/час

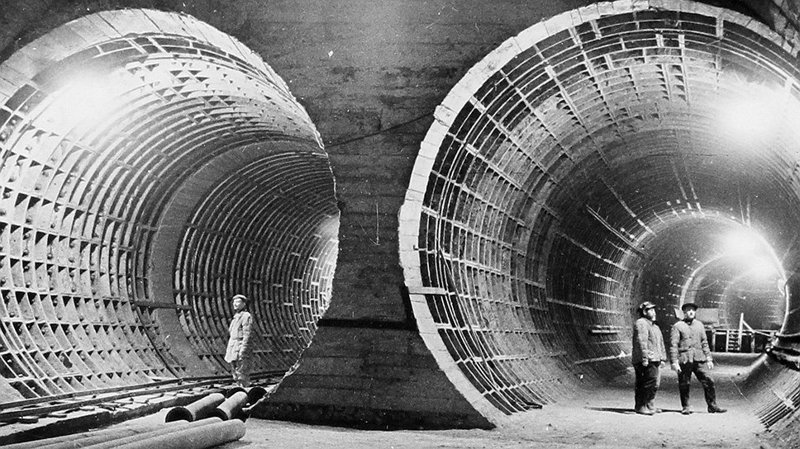

Первый метрополитен в России появился ещё в тридцатых годах ХХ века в Москве. Стартовый участок - это центральная часть современной Сокольнической линии (красная ветка). На сегодняшний день длинна всей системы составляет 364,9 км (но тут данные меняются, строят быстро). В ведённом после второй мировой метрополитене северной столице - 118,6 км.

Прокладка полностью обособленных подземных железных дорог в СССР была обоснована не только необходимостью улучшить пассажирские перевозки. Метро рассматривали как потенциальные бункеры на случай ядерной войны. В исторической части Москвы, да и не только в исторической, оно преимущественно среднего и глубокого заложения. В Санкт-Петербурге, в виду особенностей грунтов (много плывунов и подземных вод) - в основном глубокого.

Метрополитеном считается внеуличный магистральный вид городского железнодорожного транспорта, способный провозить большие пассажиропотоки. Минимальный обоснованный - свыше 25 тысяч пассажиров час. Обычно используются пассажирские электропоезда состоящие инфимум из четырёх вагонов. Средняя скорость такого вида транспорта варьируется обычно в пределах 30 -50 км/час

Первый метрополитен в России появился ещё в тридцатых годах ХХ века в Москве. Стартовый участок - это центральная часть современной Сокольнической линии (красная ветка). На сегодняшний день длинна всей системы составляет 364,9 км (но тут данные меняются, строят быстро). В ведённом после второй мировой метрополитене северной столице - 118,6 км.

Прокладка полностью обособленных подземных железных дорог в СССР была обоснована не только необходимостью улучшить пассажирские перевозки. Метро рассматривали как потенциальные бункеры на случай ядерной войны. В исторической части Москвы, да и не только в исторической, оно преимущественно среднего и глубокого заложения. В Санкт-Петербурге, в виду особенностей грунтов (много плывунов и подземных вод) - в основном глубокого.

Для создания разветвлённой сети, такой как в Москве потребовалось более чем полвека. Подземная железная дорога постоянно достраивается, и даже в постсоветское время новые станции сдавать не прекращали. В 90е, нулевые и даже десятые они по прежнему продолжают открываться в разных районах российской столицы.

Не редко можно услышать от жителей Омска, Красноярска, Челябинска, Краснодара и Ростова-на-Дону идею о необходимости строительства метро и в их городах. Объяснение как правило простое - в этих областных и краевых центрах наступил транспортный паралич. Автобусы, троллейбусы, а иногда даже трамваи простаивают в многокилометровых пробках, ведь автомобилизация за последние двадцать лет приобрела небывалые масштабы.

Но рецепт такого «спасения» во многом ошибочный. А проблема загруженных магистралей состоит отнюдь не только лишь в их малых пропускных способностях. Виной всему - всеобщая деградация системы общественного транспорта, случившаяся в России в последние 25 лет.

Не редко можно услышать от жителей Омска, Красноярска, Челябинска, Краснодара и Ростова-на-Дону идею о необходимости строительства метро и в их городах. Объяснение как правило простое - в этих областных и краевых центрах наступил транспортный паралич. Автобусы, троллейбусы, а иногда даже трамваи простаивают в многокилометровых пробках, ведь автомобилизация за последние двадцать лет приобрела небывалые масштабы.

Но рецепт такого «спасения» во многом ошибочный. А проблема загруженных магистралей состоит отнюдь не только лишь в их малых пропускных способностях. Виной всему - всеобщая деградация системы общественного транспорта, случившаяся в России в последние 25 лет.

×

У каждого транспорта своя роль!

Обычный пассажир как правило редко задается вопросом в чем отличие между автобусом и трамваем. Простой, достаточно варварский и поверхностный ответ - один лучше второго, ибо на шинах, а второй занимает целую полосу движения. Зачастую так думало и руководство крупных городов - в Ростове-на-Дону, Омске, а особенно в Воронеже под предлогом расширения проезжей части трамвайные сети либо основательно сократили, либо как в случае с Воронежем и вовсе увели под нож.

Транспортная система крупного города - это по сути конвейер. И если какая-то часть этого конвейера дала сбой - он будет наблюдаться и в остальных его частях. В идеале автобусы должны выполнять подвозную функцию. То есть привозить жителей густонаселенного района к магистральной ветке рельсового транспорта, откуда горожане уже могут совершать пересадку и двигаться дальше. Функцию магистрального транспорта обычно выполняет трамвай, метро, либо городская электричка. То есть рельсовый вид транспорта. Он способен справиться с большими пассажиропотоками.

Обычный пассажир как правило редко задается вопросом в чем отличие между автобусом и трамваем. Простой, достаточно варварский и поверхностный ответ - один лучше второго, ибо на шинах, а второй занимает целую полосу движения. Зачастую так думало и руководство крупных городов - в Ростове-на-Дону, Омске, а особенно в Воронеже под предлогом расширения проезжей части трамвайные сети либо основательно сократили, либо как в случае с Воронежем и вовсе увели под нож.

Транспортная система крупного города - это по сути конвейер. И если какая-то часть этого конвейера дала сбой - он будет наблюдаться и в остальных его частях. В идеале автобусы должны выполнять подвозную функцию. То есть привозить жителей густонаселенного района к магистральной ветке рельсового транспорта, откуда горожане уже могут совершать пересадку и двигаться дальше. Функцию магистрального транспорта обычно выполняет трамвай, метро, либо городская электричка. То есть рельсовый вид транспорта. Он способен справиться с большими пассажиропотоками.

трамвай Лондон

На практике же в России вначале довели до полной деградации городское автобусное сообщение, заменив большегрузный транспорт маршрутками. Они к слову популярны в основном в таких странах как Иран и Кения. А затем убили трамвай.

В большинстве перечисленных городов, претендентов на метро, а именно в Омске и Ростове-на-Дону трамвайное движение пострадало сильно. Зачастую там эксплуатируют морально устаревшие вагоны, которые помнят ещё времена социализма. Недофинансирование муниципальные предприятия редко сводят концы с концами, на ремонт путей не выделяется достаточного количества денег, а графики движения не соблюдаются вовсе. В тоже время маршрутки стали чёрной коррупционной кассой для чиновничества в администрациях городов.

В развитых странах Запада, а именно в Америке и Западной Европе ситуация выглядит иначе. Там уже давно трамваю создан приоритет. На его пути запрещён выезд автотранспорта, а по городу ездят современные низкопольные многосекционный вагоны, которые способны создать конкуренцию метрополитену. В Лондон и Париж трамваи вернулись после эпохи погромов, когда в середине ХХ века его тоже уничтожали в пользу личной автомобилизации. Но потом построенные многоуровневые развязки просто встали в многокилометровых пробках и сейчас их уже начинают сносить.

В большинстве перечисленных городов, претендентов на метро, а именно в Омске и Ростове-на-Дону трамвайное движение пострадало сильно. Зачастую там эксплуатируют морально устаревшие вагоны, которые помнят ещё времена социализма. Недофинансирование муниципальные предприятия редко сводят концы с концами, на ремонт путей не выделяется достаточного количества денег, а графики движения не соблюдаются вовсе. В тоже время маршрутки стали чёрной коррупционной кассой для чиновничества в администрациях городов.

В развитых странах Запада, а именно в Америке и Западной Европе ситуация выглядит иначе. Там уже давно трамваю создан приоритет. На его пути запрещён выезд автотранспорта, а по городу ездят современные низкопольные многосекционный вагоны, которые способны создать конкуренцию метрополитену. В Лондон и Париж трамваи вернулись после эпохи погромов, когда в середине ХХ века его тоже уничтожали в пользу личной автомобилизации. Но потом построенные многоуровневые развязки просто встали в многокилометровых пробках и сейчас их уже начинают сносить.

Автомобиль или общественный транспорт?

Организовать городское движение в пользу личного авто - это все равно что закрыть нейрохирургическое отделение больницы по причинам малой загрузки пациентов, а оставшихся больных лечить исключительно терапевтическими методами. Ибо их количество по разным причинам всегда будет превосходить людей с травмами головы. При такой политике госпитализируемые с ушибом мозга будут просто обречены на умирание. Верен и такой подход?

Практика показывает, что от расширения городских дорог транспортная ситуация не меняется никак. В Ростове-на-Дону после ликвидации трамвая в северные района города - магистрали по которым были проложена пути по прежнему стоят в пробках. В крупных городах население обычно с каждым годом увеличивается, желание иметь личное авто вслед за ним. А расширять дороги в условиях исторически сложившейся застройки уже просто некуда. Значит нужно чем-то поступаться.

На Западе рецепт был найден простой - это выделенные полосы для трамваев и автобусов. Желающие ехать на личном авто при этом могут спокойно ездить по оставшимся полосам. По этому пути пошла и Москва. И только и слышен дикий вой любителей ездить на своём авто. Но тезис о том что город - это не бесконечная пробка, а ещё и социальное пространство с прогулочными зонами и местами для отдыха все таки победил. Автомобили в городах остались, только отныне все дорожное и не только дорожное движение перестало подчиняться только им.

Организовать городское движение в пользу личного авто - это все равно что закрыть нейрохирургическое отделение больницы по причинам малой загрузки пациентов, а оставшихся больных лечить исключительно терапевтическими методами. Ибо их количество по разным причинам всегда будет превосходить людей с травмами головы. При такой политике госпитализируемые с ушибом мозга будут просто обречены на умирание. Верен и такой подход?

Практика показывает, что от расширения городских дорог транспортная ситуация не меняется никак. В Ростове-на-Дону после ликвидации трамвая в северные района города - магистрали по которым были проложена пути по прежнему стоят в пробках. В крупных городах население обычно с каждым годом увеличивается, желание иметь личное авто вслед за ним. А расширять дороги в условиях исторически сложившейся застройки уже просто некуда. Значит нужно чем-то поступаться.

На Западе рецепт был найден простой - это выделенные полосы для трамваев и автобусов. Желающие ехать на личном авто при этом могут спокойно ездить по оставшимся полосам. По этому пути пошла и Москва. И только и слышен дикий вой любителей ездить на своём авто. Но тезис о том что город - это не бесконечная пробка, а ещё и социальное пространство с прогулочными зонами и местами для отдыха все таки победил. Автомобили в городах остались, только отныне все дорожное и не только дорожное движение перестало подчиняться только им.

Назад в метро.

Эпоха метрополитенов на Западе по сути прекратила своё существование как раз в конце двадцатого века. Продолжают достраивать имеющиеся системы, но возводить новые в больших количествах особенно не спешат. Идея запихнуть все пассажиропотоки под землю появилась именно тогда, когда автомобили пусть и не на долго получили наземное преимущество.

Но здесь надо понимать, что метрополитен советский - это вообще отдельная очень дорогая и громоздкая история. Общественный транспорт в большинстве развитых стран мира - планово убыточен и принадлежит городу. Задача его скорее социальная, нежели коммерческая. Он необходим так же как нужна государственная система образования и здравоохранения. Не для зарабатывания денег, а для поддержания нормальных социальных условия развития общества и территорий.

Во времена плановой экономики, когда денег особо не считали, кроме Москвы и Петербурга эксперимент с метро поставили в нескольких городах-миллионниках. И практически везде он провалился. В Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге подземные дороги открыли в конце 80х, начале 90х. И представляет оно из себя в лучшем случае полторы ветки, а зачастую просто одну из девяти-десяти станций, с пассажиропотоком линии обычного трамвая (т.е. 12-15 тысяч пассажиров в час)

Понимали ли обречённость и мертворожденность этой идеи советские проектировщики ещё тогда? Отчасти да! Несмотря на лозунг «Каждому миллионнику по метро» в реальности его начинали строить лишь в тех городах, где пассажиропоток хотя бы частично дотягивал до минимальных метрошных показателей. Как такого результата можно было достичь? Ответ прост! Метро тянули к крупным заводским гигантам, на которых работали десятки тысяч людей. То есть по принципу крупный завод промзоны - центр. В Нижнем Новгороде это был ГАЗ, в Екатеринбурге - Уралмаш, в Самаре - крупная в советские времена промзона, где были сосредоточены предприятия советского ВПК.

Никакой речи о линиях «крупный спальник - центр» даже не шло! Привет Ростову-на-Дону с идеей метро от Северного района в центр! Проектировщикам было ясно, что там вполне справятся обычные двухвагонные трамваи. Но перед инженерами стояла сложная задача - подземную дорогу по политическим причинам строить надо, а по законам здравого смысла найти подходящее направление крайне трудно. Спасало лишь наличие промышленных гигантов. Что с ними стало после развала советского союза и возит ли теперь это метро воздух - наверное вопрос риторический.

Эпоха метрополитенов на Западе по сути прекратила своё существование как раз в конце двадцатого века. Продолжают достраивать имеющиеся системы, но возводить новые в больших количествах особенно не спешат. Идея запихнуть все пассажиропотоки под землю появилась именно тогда, когда автомобили пусть и не на долго получили наземное преимущество.

Но здесь надо понимать, что метрополитен советский - это вообще отдельная очень дорогая и громоздкая история. Общественный транспорт в большинстве развитых стран мира - планово убыточен и принадлежит городу. Задача его скорее социальная, нежели коммерческая. Он необходим так же как нужна государственная система образования и здравоохранения. Не для зарабатывания денег, а для поддержания нормальных социальных условия развития общества и территорий.

Во времена плановой экономики, когда денег особо не считали, кроме Москвы и Петербурга эксперимент с метро поставили в нескольких городах-миллионниках. И практически везде он провалился. В Самаре, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге подземные дороги открыли в конце 80х, начале 90х. И представляет оно из себя в лучшем случае полторы ветки, а зачастую просто одну из девяти-десяти станций, с пассажиропотоком линии обычного трамвая (т.е. 12-15 тысяч пассажиров в час)

Понимали ли обречённость и мертворожденность этой идеи советские проектировщики ещё тогда? Отчасти да! Несмотря на лозунг «Каждому миллионнику по метро» в реальности его начинали строить лишь в тех городах, где пассажиропоток хотя бы частично дотягивал до минимальных метрошных показателей. Как такого результата можно было достичь? Ответ прост! Метро тянули к крупным заводским гигантам, на которых работали десятки тысяч людей. То есть по принципу крупный завод промзоны - центр. В Нижнем Новгороде это был ГАЗ, в Екатеринбурге - Уралмаш, в Самаре - крупная в советские времена промзона, где были сосредоточены предприятия советского ВПК.

Никакой речи о линиях «крупный спальник - центр» даже не шло! Привет Ростову-на-Дону с идеей метро от Северного района в центр! Проектировщикам было ясно, что там вполне справятся обычные двухвагонные трамваи. Но перед инженерами стояла сложная задача - подземную дорогу по политическим причинам строить надо, а по законам здравого смысла найти подходящее направление крайне трудно. Спасало лишь наличие промышленных гигантов. Что с ними стало после развала советского союза и возит ли теперь это метро воздух - наверное вопрос риторический.

Единственная станция омского метро

Экономика против метро в областных центрах.

Построить метро с ноля - задача архисложная. На первоначальном этапе нужно сделать проект, геологические пробы, свозить дорогостоящее оборудование, перекрывать улицы для строительства промежуточных шахт, находить горнопроходческие щиты. "При СССР за все платила Москва и денег тогда особо не считали..." Да вот уж нет, даже тогда считали и даже со всем административным ресурсом быстро решить вопрос всегда не удавалось.

Пусковой участок метрополитена в областном центре - это от трёх до шести станций. Время затраченное на их строительство - минимум десять лет. Адекватный пассажиропоток изначально отсутствует. А следовательно поезда будут ходить раз в двенадцать минут. Ну чтоб уж совсем не перевозите воздух, а добиться хотя бы заполняемости вагонов процентов на 35 (и то это в лучшем случае). Теперь представьте, что нужно ещё спускаться на эскалаторе под землю и бесконечно долго ждать поезда.

Крупные областные центры - не Москва. Бюджетные возможности существенно ограничены. Стоит ли говорить, что-то с момента пусков региональных метрополитенов - они приросли в среднем максимум четырьмя, пятью станциями. И это за срок в 25 лет. Кстати мечтающим о метро жителям Ростова-на-Дону и Воронежа на заметку! Огромное количество нижегородцев и самарцев на своих подземках ездило в лучшем случае раза два в году. Это наглядно иллюстрирует разницу между представлениями о том как оно будет и тем как оно есть!

Мертворожденные по сути нижегородский, самарский и отчасти екатеринбургский метрополитены - ещё как-то выехали на административном ресурсе советской плановой экономики. А вот омский, челябинский и красноярский, строительство которых начали в 90х и где прокапали некоторое количество тоннелей - оказались в положении между молотом и наковальней. За долгие 20 лет, при участии федерального софинансирования, удалось проложить в лучшем случае по чётные с половинной километра бетонных труб под землёй.

Денег в местных бюджетах на поднятие такого проекта не было даже во времена так называемого нефтяного эльдорадо нулевых. Тоннели подземки не достаточно построить - их нужно ещё эксплуатировать. Выкачивать воду например и следить за возможными обрушениями. Недостроенные подземные ходы пролегают под жилыми домами - и любое ЧП грозит обвалом земли. Строит ли говорить, что все может может обернуться человеческими жизнями в количественном исчислении - несколько многоэтажек?

Ситуация по сути безысходная. Выходит как в той пословице, где «казнить нельзя помиловать». Построенные тоннели нужно либо засыпать гравием и о метро забывать навсегда. Это очень дорого. Либо достраивать систему. Что ещё дороже. Можно ещё законсервировать систему и тратить миллиарды на поддержание в имеющимся состоянии. Удовольствие обойдётся в несколько миллиардов рублей в год. Параллельно, если найдутся доспсредства, можно попробовать продолжать строительство своими силами. И тогда лет через тридцать ещё километра два в лучшем случае может и появятся. Прошу заметить, все эти подсчеты не учитывают отделку станций, возведение электродепо, набор и обучение персонала, запуск поездов, запуск системы диспетчеризации, оборудование линии системой АЛС-АРС (автоматическая локомотивная сигнализация и автоматическое регулирование скорости). Стоит ли говорить, что при соблюдении всех условий и «милости небес» на свет появится тот самый куцый пусковой участок из четырёх станций, который на транспортную ситуацию города не повлияет никак?

Построить метро с ноля - задача архисложная. На первоначальном этапе нужно сделать проект, геологические пробы, свозить дорогостоящее оборудование, перекрывать улицы для строительства промежуточных шахт, находить горнопроходческие щиты. "При СССР за все платила Москва и денег тогда особо не считали..." Да вот уж нет, даже тогда считали и даже со всем административным ресурсом быстро решить вопрос всегда не удавалось.

Пусковой участок метрополитена в областном центре - это от трёх до шести станций. Время затраченное на их строительство - минимум десять лет. Адекватный пассажиропоток изначально отсутствует. А следовательно поезда будут ходить раз в двенадцать минут. Ну чтоб уж совсем не перевозите воздух, а добиться хотя бы заполняемости вагонов процентов на 35 (и то это в лучшем случае). Теперь представьте, что нужно ещё спускаться на эскалаторе под землю и бесконечно долго ждать поезда.

Крупные областные центры - не Москва. Бюджетные возможности существенно ограничены. Стоит ли говорить, что-то с момента пусков региональных метрополитенов - они приросли в среднем максимум четырьмя, пятью станциями. И это за срок в 25 лет. Кстати мечтающим о метро жителям Ростова-на-Дону и Воронежа на заметку! Огромное количество нижегородцев и самарцев на своих подземках ездило в лучшем случае раза два в году. Это наглядно иллюстрирует разницу между представлениями о том как оно будет и тем как оно есть!

Мертворожденные по сути нижегородский, самарский и отчасти екатеринбургский метрополитены - ещё как-то выехали на административном ресурсе советской плановой экономики. А вот омский, челябинский и красноярский, строительство которых начали в 90х и где прокапали некоторое количество тоннелей - оказались в положении между молотом и наковальней. За долгие 20 лет, при участии федерального софинансирования, удалось проложить в лучшем случае по чётные с половинной километра бетонных труб под землёй.

Денег в местных бюджетах на поднятие такого проекта не было даже во времена так называемого нефтяного эльдорадо нулевых. Тоннели подземки не достаточно построить - их нужно ещё эксплуатировать. Выкачивать воду например и следить за возможными обрушениями. Недостроенные подземные ходы пролегают под жилыми домами - и любое ЧП грозит обвалом земли. Строит ли говорить, что все может может обернуться человеческими жизнями в количественном исчислении - несколько многоэтажек?

Ситуация по сути безысходная. Выходит как в той пословице, где «казнить нельзя помиловать». Построенные тоннели нужно либо засыпать гравием и о метро забывать навсегда. Это очень дорого. Либо достраивать систему. Что ещё дороже. Можно ещё законсервировать систему и тратить миллиарды на поддержание в имеющимся состоянии. Удовольствие обойдётся в несколько миллиардов рублей в год. Параллельно, если найдутся доспсредства, можно попробовать продолжать строительство своими силами. И тогда лет через тридцать ещё километра два в лучшем случае может и появятся. Прошу заметить, все эти подсчеты не учитывают отделку станций, возведение электродепо, набор и обучение персонала, запуск поездов, запуск системы диспетчеризации, оборудование линии системой АЛС-АРС (автоматическая локомотивная сигнализация и автоматическое регулирование скорости). Стоит ли говорить, что при соблюдении всех условий и «милости небес» на свет появится тот самый куцый пусковой участок из четырёх станций, который на транспортную ситуацию города не повлияет никак?

Гибрид трамвая и метро.

В 70е годы ХХ века Волгоград, находившейся тогда по понятным идеологическим причинам, на особом счету возжелал метро. Но чисто формально оно было ему не положено. Население в 800 тысяч ставило крест на таких планах, нужен был миллион. А подземную дорогу очень хотелось. Выход тогда нашли оригинальный. Трамвайную ветку в северную часть города отделили от центральных линий, и достроили к ней ещё две подземные и одну эстакадный станцию по эскизам метрополитена. В наземной части минимизировали пересечения с автодорогой и получился интересный гибрид трамвая и метро.

Удалось таким образом убить сразу двух зайцев. Вместо четырёхвагонных громоздких поездов поехали обычные двухвагонные составы чехословацких трамваев. В случае, если бы это было метро классическое - то сценарий оказался бы до боли беспощадным и бессмысленным. Пусковой участок три - четыре станции и все! Здесь же к трём станциям метрошного типа добавилась изолированная многокилометровая наземная часть уже имеющейся инфраструктуры. И скоростной трамвай сразу же поехал с нормальными пассажиропотоками по длинной, что немаловажно, трассе. Система доказала свою эффективность и недавно были открыты ещё три станции нового тоннеля. Который к слову строили почти тридцать лет.

Стоит ли говорить, что затраты на содержание такого гибрида в разы меньше куцых систем Самары и Нижнего Новгорода а так же Екатеринбурга. А эффективность в транспортной жизни города превосходит в разы?

В 70е годы ХХ века Волгоград, находившейся тогда по понятным идеологическим причинам, на особом счету возжелал метро. Но чисто формально оно было ему не положено. Население в 800 тысяч ставило крест на таких планах, нужен был миллион. А подземную дорогу очень хотелось. Выход тогда нашли оригинальный. Трамвайную ветку в северную часть города отделили от центральных линий, и достроили к ней ещё две подземные и одну эстакадный станцию по эскизам метрополитена. В наземной части минимизировали пересечения с автодорогой и получился интересный гибрид трамвая и метро.

Удалось таким образом убить сразу двух зайцев. Вместо четырёхвагонных громоздких поездов поехали обычные двухвагонные составы чехословацких трамваев. В случае, если бы это было метро классическое - то сценарий оказался бы до боли беспощадным и бессмысленным. Пусковой участок три - четыре станции и все! Здесь же к трём станциям метрошного типа добавилась изолированная многокилометровая наземная часть уже имеющейся инфраструктуры. И скоростной трамвай сразу же поехал с нормальными пассажиропотоками по длинной, что немаловажно, трассе. Система доказала свою эффективность и недавно были открыты ещё три станции нового тоннеля. Который к слову строили почти тридцать лет.

Стоит ли говорить, что затраты на содержание такого гибрида в разы меньше куцых систем Самары и Нижнего Новгорода а так же Екатеринбурга. А эффективность в транспортной жизни города превосходит в разы?

Ссылки по теме:

- Обезьянка перепутала своего детеныша со щенком, но потом одумалась

- Рыжий кот сам себя развлекает

- В дебрях африканской саванны даже слоновьи экскременты могут оказаться не тем, чем кажутся

- Коктейль с манго довёл москвичку до сильнейшей аллергической реакции

- Какая хитрая женщина

реклама

Да, примерно пару раз в году я на метро и ездила (на вещевой рынок). А после приобретения первого автомобиля, не ездила вообще ни разу :).