1411

44

Хоть центр Елабуги и выглядит этаким пряничным купеческим городком, масштабы её куда больше

Даже старый город простирается далеко за пределы показанной в первом моём рассказе: Елабуга, ч.1 - эталон малого города музейной части. А есть ещё и не меньшая по площади многоэтажная Елабуга. Именно по этим местам мы сегодня и отправимся, завершив прогулку на потрясающем Чёртовом городище, где тысячу лет назад, вероятно, и зародилась будущая Елабуга.

Рассказ начну оттуда, где мы остановились в прошлый раз, - от мемориального музея Цветаевой. В соседнем с ним доме работает литературный музей. Получается целый комплекс:

×

Более того, тематика этого комплекса не ограничивается рамками поэзии. Третий музей здесь достаточно оригинален - это так называемая портомойня, то есть прачечная, устроенная над источником артезианской воды. Работала с XIX-го века вплоть до 1991-го:

Для туристического города в Елабуге совсем плохо с общепитом. Пара местных кафе мало того что предлагают весьма посредственную пищу за немалые деньги, так ещё и через раз закрыты на спецобслуживание. Чтобы нормально отобедать нужно ехать в Набережные Челны.

Дерево для замков новобрачных и скамейка для фото. Дерева, видимо, оказалось мало, поэтому замками завешали и скамью, и даже ограду:

Гениальная кладка плитки. Впрочем, до Балаклавы, где на таком же клочке земли её умудрились уложить аж пятью различными способами, им ещё далеко. Надеюсь, и про неё написать руки дойдут:

Новый дом, довольно приличный, почти в самом центре. Нечастое явление для небольшого города:

Памятник Надежде Дуровой - женщине, полжизни прослужившей кавалеристом в Русской армии, участвовавшей в ряде сражений и получившей офицерский чин. Её часто называют прообразом героини «Гусарской баллады». После прочтения ряда материалов по детской психологии, её биография вызывает мысли не о романтичном героизме, а о жутких проколах в воспитании со стороны её родителей.

Большой и достаточно приятный городской парк, названный в честь коронации Александра II:

Издали может показаться, что это очередное дерево, завешанное замками новобрачных, но это не так. В 2012-м в Александровском саду установили т.н. «дерево потомков», символизирующее связь с предками. А на ветках развешаны листочки с именами жителей города, а также потомков знаменитых елабужан прошлого:

В парке также есть большая ротонда и много чего ещё:

Не очень это на слуху, но Елабуга - это один из российских городов, наряду с Тольятти, Нижним и Ульяновском производящий автомобили. Завод тут построили в 80-е, и нормально запустить его по понятным причинам не успели. Но в отличие от Серпухова и Сухиничей, где 90-е автомобильную отрасль похоронили, Елабуге повезло больше. Прежде, чем завод успели развалить, на нём начали контрактным способом производить иномарки. На одной из них я даже проездил какое-то время. На оставшихся его территориях учредили особую экономическую зону, где теперь работают другие производства.

К пожарной каланче прилегает не менее интересное здание полицейского управления, но оно закрыто буйной зеленью. Используется весь комплекс, кстати, до сих пор пожарным депо:

Это уже не центр, но ещё старый город. Плитки, скамеек и скульптур уже нет, но красивых старых домов хватает.

Здесь расположен дом-музей Надежды Дуровой, про боевые подвиги которой я уже упоминал выше:

Покровская церковь, нынешнее здание которой построено в XIX-м веке, является наследницей первого храма города, по которому он когда-то получил своё «сельское» имя Трёхсвятское:

Среди харизматичных деревянных изб близ Покровской церкви расположилось здание бывшего духовного училища (кирпичное, слева). Сейчас вроде бы жилой дом, и скорее всего не самый лучший:

Здание уездного казначейства начала XX-го века:

Одна из старых елабужских церквей, Никольская, расположена на территории режимного Суворовского училища. Оказывается, она действующая, и во время служб по строго определённому маршруту по его территории к церкви можно пройти. Но я этого не знал и сфотографировал её со стороны:

На окраине старого города даже целый монастырь нашёлся, Казанско-Богородицкий. Сам он относительно молод, середины XIX-го века:

Главный собор монастыря заново отстроен в наше время, поскольку исходный был разрушен при СССР.

Зато ограда более-менее сохранилась оригинальная, и какие-то отдельные монастырские постройки:

Одно из самых впечатляющих зданий Елабуги - бывшее женское епархиальное училище, в котором сейчас размещается филиал казанского ВУЗа. Построено оно в XIX-м веке по проекту архитектора Чарушина, с творениями которого мы хорошо знакомы по Кирову-Вятке. Луковка наверху неслучайна - училище-то епархиальное, при нём была и своя церковь:

Создано училище было по инициативе и на средства Глафиры Стахеевой, вдовы местного купца. Неслучайно памятник другому представителю семьи, Дмитрию Ивановичу, стоит перед зданием. Род Стахеевых был самым богатым и знатным среди елабужских купцов. Их влияние и могущество простиралось далеко за пределами скромной провинциальной Елабуги. С их бывшими владениями мы ещё столкнёмся в нашем путешествии, как минимум в Миассе Челябинской области.

Мечеть "Аль Кадир" на окраине. Все мечети, что я тут видел, молодые, а храмов старых наоборот хватает. Дело в том, что до 1920-го года Елабуга относилась к Вятской губернии. Отсюда, в том числе, и следы вятского архитектора Чарушина.

Перенесёмся в спальные окраины Елабуги. Тут всё вполне прилично и аккуратно:

Ажурные остановки с, видимо, национальными мотивами:

На самой окраине города расположились два развлекательных клуба - «Манхеттен» и «Бруклин». Пространство около них совершенно выбивается из провинциально-купеческого облика Елабуги. Хочется процитировать некоторые моменты из описания этого места, но лучше просто приведу ссылку - читать желательно целиком.

Квинтэссенцией этого места является местная статуя свободы, собранная из металлолома:

Есть в спальных районах Елабуги и свой Биг-Бен. Эйфелевой башни ещё не хватает для полного счастья:

В самом сердце «новой» Елабуги - центральный рынок:

И масштабный памятник воинам-интернационалистам:

В одном из скверов «новой» Елабуги недавно установили памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю:

Неподалёку расположена главная мечеть города «Джамиг», построенная в начале 90-х:

Одна из достопримечательностей новой Елабуги, фонтан «Нефтяник», установленный перед домом культуры, оказался закрыт забором из-за реконструкции. Жаль, зрелище должно быть интересное: струя воды бьет из-под двух камней, которые нефтяник раздвигает руками. В Татарстане помнят о том, что приносит региону его высокий уровень благосостояния, но до Башкирии с её культом чёрного золота всё равно далеко.

Перед школой №3 установлен бюст её прославившегося выпускника - майора авиации Александра Епанешникова. В 1993-м году он увёл самолёт с отказавшими двигателями от жилых районов Волгограда, погибнув вместе со всем экипажем.

Наконец, отправимся на Чёртово городище. Оно расположено на окраине города, на высоком берегу Камы, в месте впадения в неё реки Тоймы. В русских летописях это место фигурирует как «город Чёртов». Отсюда, видимо, и название городища:

Открывает Чёртово городище скульптура дракона. Поначалу сложно понять, что он вообще тут забыл, но интернет поясняет. По легенде жил тут когда-то Змей и предсказывал людям судьбу, а местные жрецы ему поклонялись. Однажды обратилась к нему казанская царица Сююмбике (та самая, которая по другой легенде потом сбросилась со знаменитой казанской башни, названной в её честь, не желая выходить замуж за Ивана Грозного). Она хотела узнать исход войны с Московским царством. Но змей молчал, а после девяти дней молчания предсказал скорое падение Казанского ханства и улетел восвояси. В реальности Сююмбике не бросалась с башни, да и ездить в Елабугу в пучине дворцовых интриг у неё вряд ли бы нашлось время. Ох уж эти восточные сказки...

С городища великолепно просматривается место слияния Тоймы и Камы, а также десятки километров вокруг. Это сегодня просто красивый вид, а когда-то это был отличный пункт для контроля торговых путей:

Картина громадной промзоны Нижнекамска с одной стороны впечатляет, с другой - портит природную идиллию. При этом, там всё работает круглые сутки, факелы регулярно озаряются огненными языками. Вечером это, наверное, выглядит ещё более мощно:

Проход на городище осуществляется через ворота с башней, построенные в ходе недавней реконструкции:

Сам город отсюда как на ладони. С реки веет приятный ветерок, в воздухе пахнет травами и цветами, доносится жужжание всяческих насекомых. При наличии времени и хорошей погоды, провести тут можно хоть целый день:

Давным-давно здесь была каменная крепость, но по свидетельствам, уже в XIX-м веке от неё осталась лишь одинокая башня. Да и она, за исключением одного участка стены, рухнула в 1844-м. Восстановили её по инициативе и на средства местного купца И. Шишкина, отца известного художника. Оригинальный кусок стены на фоне новодела XIX-го века заметен невооружённым глазом:

Рядом с территорией городища к празднованию 1000-летия Елабуги открыли памятник булгарскому эмиру Ибрагиму I. Его считают основателем города:

Чёртово городище само по себе стоит того, чтобы до него добраться. А тут ещё и такой чудесный город, как Елабуга. Здорово, что осмотр городища мы оставили на самый конец прогулки по городу, - из Елабуги в итоге уехали довольными и полными впечатлений.

Автор TS58

Автор TS58

Ссылки по теме:

- Исландия - картинки с другой планеты

- Мистере Поки - самый путешествующий ёжик в мире

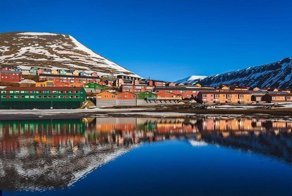

- Захватывающая прогулка по самому северному городу мира — Лонгйиру

- Какой была Европа 100 лет назад

- Путешествия по местам съемок: где снимали известные зарубежные фильмы?