2523

4

С детских лет мы знаем, что знаменитая Куликовская битва произошла «на поле Куликовом». Любой желающий может даже съездить на это самое поле в Тульской области, где уже полтора века стоит огромный памятник в честь легендарного сражения, а рядом с ним – музей и прочая туристическая инфраструктура. Учёные при этом продолжают спорить, а там ли было «Мамаево побоище» и каковы были его истинные масштабы. Поводов для таких сомнений у них немало.

Классическая версия

В 1380 году, когда войско Дмитрия Донского разгромило Мамая, никто из победивших русских и не думал, что место сражения нужно как-то зафиксировать на местности. Им достаточно было простого упоминания в летописи. Согласно ней, войско приняло сражение, перейдя «за Дон, в поле чисто, в Мамаеву землю, на усть Непрядвы реки».

В начале XIX века благодаря усилиям историка и писателя Николая Карамзина древние летописные сказания превратились в популярное увлечение образованных дворян. Одним из участников кружка Карамзина и большим поклонником русской истории был директор училищ Тульской губернии, помещик Степан Нечаев. Как он предположил, именно на его землях состоялась известная битва.

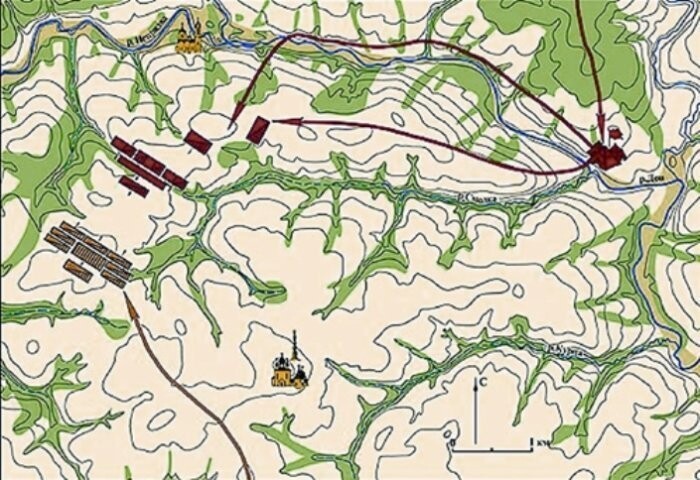

Идея звучала вполне здраво: на устье реки Непрядвы, впадающей в Дон, действительно находилось масштабное поле. Скорее всего, на него русские войска перешли с севера, с левого берега Непрядвы. На правом берегу по инициативе Нечаева был поставлен памятник-колонна архитектора Александра Брюллова, брата знаменитого художника Карла Брюллова.

В начале XIX века благодаря усилиям историка и писателя Николая Карамзина древние летописные сказания превратились в популярное увлечение образованных дворян. Одним из участников кружка Карамзина и большим поклонником русской истории был директор училищ Тульской губернии, помещик Степан Нечаев. Как он предположил, именно на его землях состоялась известная битва.

Идея звучала вполне здраво: на устье реки Непрядвы, впадающей в Дон, действительно находилось масштабное поле. Скорее всего, на него русские войска перешли с севера, с левого берега Непрядвы. На правом берегу по инициативе Нечаева был поставлен памятник-колонна архитектора Александра Брюллова, брата знаменитого художника Карла Брюллова.

Историки провели реконструкцию сражения, и классическая схема долгое время кочевала из книги в книгу, из учебника в учебник. Согласно ней, сражение было весьма масштабным, как и было сказано в летописях: русские летописцы указывали число до 200 тысяч воинов, а немецкие хроникёры говорили даже про 400 тысяч с каждой стороны.

Нечаев вовсю популяризировал найденное им место и даже открыл первый музей, куда привозил скупаемые им артефакты средневековой эпохи (оружие, доспехи и так далее). Он был вполне искренним в своём стремлении и не пытался фальсифицировать находку. Впоследствии на Куликовом поле построили храм, едва успев его закончить из-за революции. А в советские годы уже на постоянной основе на территории поля был создан полноценный музей-заповедник.

Сомнения археологов

В 1980-е годы археологи стали изучать Куликово поле и столкнулись с проблемой: находок почти не было. Останков убитых воинов не нашли ни в каком виде: ни разрозненными телами, которые в большом количестве должны были остаться на поле сражения, ни захоронениями павших. Остатки оружия в ходе раскопок попадались, но их было невероятно мало. Отдельные фрагменты копий, кольчуг, топоров никак не могли быть свидетельством битвы, в которой участвовали сотни тысяч человек.

Археологические поиски на Куликовом поле и его окрестностях продолжаются по сей день, но не помогают ни современные георадары, ни мощные металлоискатели. Раскопки по-прежнему дают пусть крайне интересные, но совсем уж единичные находки. Объяснения этому находили. Русское войско, например, могло унести с поля боя всех павших воинов, поскольку их надо было достойно похоронить, а доспехи к тому же были дорогими. Но почему же тогда пропали останки вражеских солдат? Могли сказаться и сельскохозяйственные удобрения с аммиачной селитрой, которые в ходе многолетних сельхозработ в XX веке разъели железо.

Поздние исследования показали, что раньше на правом берегу Непрядвы было гораздо больше лесного массива, и это стало серьёзным аргументом сомневающихся. Если Куликово поле занимало сильно меньшую, чем сегодня, площадь, то как на нём могли сражаться десятки и сотни тысяч? Так появилась версия, что битва была не такой уж и большой. С каждым десятилетием учёные всё смелее сокращают численность предполагаемых войск, доводя её до нескольких тысяч.

В 1980-е годы археологи стали изучать Куликово поле и столкнулись с проблемой: находок почти не было. Останков убитых воинов не нашли ни в каком виде: ни разрозненными телами, которые в большом количестве должны были остаться на поле сражения, ни захоронениями павших. Остатки оружия в ходе раскопок попадались, но их было невероятно мало. Отдельные фрагменты копий, кольчуг, топоров никак не могли быть свидетельством битвы, в которой участвовали сотни тысяч человек.

Археологические поиски на Куликовом поле и его окрестностях продолжаются по сей день, но не помогают ни современные георадары, ни мощные металлоискатели. Раскопки по-прежнему дают пусть крайне интересные, но совсем уж единичные находки. Объяснения этому находили. Русское войско, например, могло унести с поля боя всех павших воинов, поскольку их надо было достойно похоронить, а доспехи к тому же были дорогими. Но почему же тогда пропали останки вражеских солдат? Могли сказаться и сельскохозяйственные удобрения с аммиачной селитрой, которые в ходе многолетних сельхозработ в XX веке разъели железо.

Поздние исследования показали, что раньше на правом берегу Непрядвы было гораздо больше лесного массива, и это стало серьёзным аргументом сомневающихся. Если Куликово поле занимало сильно меньшую, чем сегодня, площадь, то как на нём могли сражаться десятки и сотни тысяч? Так появилась версия, что битва была не такой уж и большой. С каждым десятилетием учёные всё смелее сокращают численность предполагаемых войск, доводя её до нескольких тысяч.

Альтернативные гипотезы

Некоторые исследователи предположили, что место впадения Непрядвы в Дон не обязательно находится на южном, правом берегу. Так появилась «левобережная» гипотеза. Впрочем, её тоже быстро поставили под сомнение из-за рельефа местности. Если правый берег ещё хоть как-то имел в древности открытые участки длиной по 2–3 километра, то на левом берегу был сплошной лес.

Внимательные историки обратили внимание, что точного обозначения места в летописях нет. Под словом «усть» понималось как «устье» в современном смысле (впадение реки в другой водоём), так и «исток». Так, в летописях мы без труда прочтём об Ореховом острове «усть Невы», где ныне располагается крепость Орешек (Шлиссельбург), а Нева в этом месте вытекает из Ладожского озера, а не впадает в него.

Возможно, речь шла действительно об истоке Непрядвы, а указание «за Дон» означало лишь примерное указание местности, расположенной за Доном. Кстати, именно у истока Непрядвы можно найти подходящее под летописное описание «великое и чистое» поле. Могут быть и другие предположения, ведь очевидно, что летописцы не дали нам точных географических координат.

Несмотря на то, что мы не знаем, где именно произошла Куликовская битва и какое число войск в ней участвовало, не стоит сбрасывать со счетов её значение. Именно она подорвала основу долгого ордынского ига на Руси и послужила толчком к созданию будущего единого Московского государства. А если учёные вдруг обрадуют нас открытием Куликова поля на новом месте, то памятник сражению можно и перенести.

Внимательные историки обратили внимание, что точного обозначения места в летописях нет. Под словом «усть» понималось как «устье» в современном смысле (впадение реки в другой водоём), так и «исток». Так, в летописях мы без труда прочтём об Ореховом острове «усть Невы», где ныне располагается крепость Орешек (Шлиссельбург), а Нева в этом месте вытекает из Ладожского озера, а не впадает в него.

Возможно, речь шла действительно об истоке Непрядвы, а указание «за Дон» означало лишь примерное указание местности, расположенной за Доном. Кстати, именно у истока Непрядвы можно найти подходящее под летописное описание «великое и чистое» поле. Могут быть и другие предположения, ведь очевидно, что летописцы не дали нам точных географических координат.

Несмотря на то, что мы не знаем, где именно произошла Куликовская битва и какое число войск в ней участвовало, не стоит сбрасывать со счетов её значение. Именно она подорвала основу долгого ордынского ига на Руси и послужила толчком к созданию будущего единого Московского государства. А если учёные вдруг обрадуют нас открытием Куликова поля на новом месте, то памятник сражению можно и перенести.

реклама

я, собственно, за что купил за то и продаю

ЗЫ На какие фантазии не идут люди чтобы оправдать ложь !

Граждане-господа, ни одно государство мира в средние века не могло содержать многочисленные войска. Человек 200 на 200 - это уже эпическая битва. Не позволяло народное хозяйство средневековья прокормить столько лишних ртов. А цифры все от лукавого...

Временами, в период «Великой замятни» (1363, 1367 1368, 1372 1373), Мамаю удавалось овладевать столицей Сараем на левом берегу Волги. Ставка беклярбека находилась в становище особо преданного ему тумена в городе Замык в низовьях Днепра (в устье реки Конки на месте современного Каховского водохранилища)[1]. Не находя поддержки среди восточных ханств, во внешней политике Мамай ориентировался на сближение с европейскими государствами Генуей, Великим княжеством Литовским, Венецией и рядом других[источник не указан 261 день].

В июне 1370 году умер хан Абдуллах. Современники предполагали, что его убил Мамай. Впрочем, убедительных доказательств этому не обнаружено. Новым ханом был провозглашён восьмилетний Мухаммед Булак (Бюлек, по русским летописям также Магомет-Султан) из рода Батуидов, который оставался ханом самопровозглашённой Мамаевой Орды вплоть до 1380 года и погиб в Куликовской битве.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мамайhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Мамай