815

55

Нередкий сюжет для поста - "последняя часть о том, что не влезло в предыдущие"

Часть 1: Пенза. Часть 1: поиск ассоциаций

Часть 2: Пенза. Часть 2: Нижний город

Часть 3: Пенза. Часть 3: Боевая гора

Часть 2: Пенза. Часть 2: Нижний город

Часть 3: Пенза. Часть 3: Боевая гора

Из запретного Заречного, где я ночевал и откуда до сих пор жду согласования на некоторые фотографии, в Пензу есть прямая дорога. Но на первый раз мы поехали чуть более кружным путём через Ахуны - обособленное пензенское предместье в великолепном сосновом бору. Ахун - это "сан" мусульманского "духовенства" (всё в кавычках, так как там эти термины не в хду) в России и шиитских странах, глава даруги (единица уровня православного благочиния) или городской общины, и пензенским ахуном конца 19 века был Шарафетдин Потеев. Вокруг него сплотился показанный в первой части Татарский квартал, а в 1898 году ахун купил участок леса за Сурой для обустройства в нём кумысной фермы. Рядом стали селиться те, кто побогаче, и в обще в начале ХХ века Ахуны превратились в "домашний" пензенский курорт.

×

Улицы Ахун носят названия вроде Конезаводской, Питомниковой, Подлесной или Ягодной, и улица Грибоедова в таком окружении ассоциируется вовсе не с "Горем от ума". Ещё там есть дендрарий, санаторий и несколько старинных деревянных дач, о которых, увы, мы на момент поездки не знали.

Поэтому главной достопримечательностью Ахун для меня стала деревянная Никольская церковь (1992-97) у дороги:

Ахуны стоят на Старой Суре - о том, как в городе подменили реку, я также рассказывал в первой части: раньше Пенза-река впадала в Суру ниже Пензы-города, а теперь - выше. В междуречье "новой" и Старой Суры из показанного ранее находится станция Пенза-3, а ближе к окраине - Пензенская детская железная дорога. Так, если кто вдруг не знает, называют узкоколейки, строившиеся во многих городах для обучения юных железнодорожников. Работают они в основном летом, но и стылой весной ТУ2 стоит на путях:

Пущенная в 1985 году, Пензенская ДЖД - не самая маленькая (2,5км), очень простая (линия между станция Сосновка и Пионерская да кольцо у депо) и не примечательна, кажется, вообще ничем: ни колеёй (как в Красноярске), ни паровозами (как в Киеве), ни живописностью (как в Оренбурге), ни архитектурой (как в Днепре или Нижнем Новгороде), ни длиной (как в Питере, Запорожье, Свободном), ни предысторией (как во Львове), и даже в Лисках, прежде казавшихся мне эталоном простоты ДЖДшки, всё это смотрится как-то повеселее. В общем, специально я бы сюда не поехал, но раз уж мимо проезжали - то почему бы и не зайти?

О северных районах Пензы я много рассказывал в первой части - там стоял легендарный ЗиФ, официально Велозавод имени Фрунзе, на самом деле делавший элементы боеприпасов. Лучший, пожалуй, памятник сурового пензенского севера - это ЗиФовская водонапорка, самая высокая в Российской империи. Стекляшка библиотеки или новая мечеть о двух минаретах - всё это тоже север. Упустил из виду в первой части я разве что проспект Победы, по которому мы покидали Пензу в 2017 году, возвращаясь на джипе с далёкого Мангышлака. На нём стоят мемориал Боевой и Трудовой Славы (1975), к покидающим город обращённый спиной, самолёт Су-9 на постаменте и стела с орденом "Победа" (1985):

Её не стоит путать со стелой "Герб СССР", установленной видимо тогда же совсем рядом с центром, на улице Пушкина в квартале от дома Мейерхольдов и двух кварталах от площади Ленина (см. вторую часть). Рядом - внушительное здание гостиницы "Интурист", начатого ещё в 1986 году долгостроя.

Здесь - та часть городского центра, где почти нет старых домов, которые ломать запрещено, а ремонтировать дорого. Иными словами - пожалуй, самый пафосный пензенский район. Но вот на Большой Радищевской, к которой герб обращён ребром, стоит явно необычное заброшенное здание:

Это нижняя станция канатной дороги, построенной в не самом хлебном 1994 году. Возможно, с какими-то ошибками: канатка регулярно застревала в самом разгаре работы, и снимать её пленников спасательной вышкой часто оказывалось быстрее, чем устранять неисправность. Было дело - застряла там свадьба в шикарных костюмах, а тут ещё и хлынул дождь, но последней каплей, кажется, стала остановка канатки в холодный день, для многих пассажиров обернувшаяся испорченным здоровьем. В 2000 году канатка встала окончательно и заброшенной существует уже втрое дольше, чем действующей. Кабинки сняты и аккуратно расставлены на нижней станции, оборудование ещё рабочее, расконсервировать линию вроде бы не так уж сложно, возвращаются к этому вопросу регулярно, да только не происходит в итоге ничего. Блоггеры сетуют на коррупцию - дескать, зачем на канатку тратиться, если ещё не куплены "вторая вилла и третий лексус", но у встречавшего меня человека другое мнение (высказанное, впрочем, не об этой ситуации, а о чиновничестве в целом) - не коррупция мешает развитию России, а страх ответственности, помноженный на вечное "как бы чего ни вышло". На лексус отпилить денежек куда как проще с завышенной сметы ремонта, но никто не хочет оказаться крайним, если восстановленная канатка вновь начнёт застревать.

Поэтому пока канатная дорога - лишь одна из множества "фишечек", так оживляющих облик Пензы. Ведёт она, конечно же, на Боевую гору, в парк Белинского:

Проходя над длинной деревянной улицей Ключевского:

Которая фактически тупик - склон горы здесь слишком крут, чтобы туда могла заехать и машина в наши дни, и лошадь в губернские годы:

Самый отреставрированный домик - это музей Василия Ключевского, который провёл в Пензе детство и юность, окончил семинарию и уехал в Москву, впоследствии сделавшись классиком русской исторической науки.

Но много на улице и других резных деревянных домов, которым не так повезло с бывшим жителем:

Чуть менее крутой путь в Парк Белинского - по Тропе Здоровья, проложенной в 1981 году из центра Пенза через Боевую гору в микрорайоны Западной поляны. Её начало - на улице Красной, на крутом подъёме за "космическим" НИИФИ:

Ну а мы в Парк Белинского доехали просто на машине - к воротам его ведёт улица Маркса, поднимающаяся мимо воссозданного Спасского собора. Сквер, разбитый у собора, в губернские времена был известен пензенцам как Нижнее гулянье, а в 1821 году в Шипином бору на вершине Боевой (тогда, конечно же - Поповой) горы, на месте передовых засек Пензенской крепости появилось ещё и Верхнее гулянье, быстро ставшее "визитной карточкой" Пензы. В 1911 году его переименовали в Парк имени Белинского, поставили памятник этому Редактору Всея Руси, понастроили деревянных павильонов со всякими выставками, театрами, синематографами... но всё это сгорело в 1918 году, когда восставшие белочехи брали Попову гору штурмом. При Советах, видимо, парк пытались возродить "как было", и в 1928 году построили в нём пожалуй самое неожиданное здание Пензы - Народную обсерваторию, или просто Деревянный Планетарий. Как и канатка, верхняя станция которой левее границы кадра, он заброшен:

Парк на горе напомнил мне алматинский Кок-Тобе, вот только виды на город тут со всех сторон закрывают деревья. Рядом ещё есть Ботанический сад, но в целом кроме планетария на вершине Боевой горы смотреть особо не на что. Самые интересные объекты - внизу, в конце улицы Ключевского - это родник под резным деревянным порталом и крайне оригинальное советское здание кафе "Самовар". Но я о них не знал. На другом отроге Боевой горы лежит Мирносицкое кладбище с Успенским собором начала ХХ века, но мы и туда заехать то ли не успели, то ли позабыли.

Склон горы пугающе крут:

А Антон специально завёз меня на одну из улиц, спускающихся с Боевой горы в северные районы. Зимой машины регулярно скатываются отсюда как санки, вообще не крутя колёсами или даже крутя ими в противоположную сторону:

Над коварной улицей нависает Дворец Пионеров:

Но больше позднесоветская архитектура Пензы мне запомнилась вот этой полукруглой общагой (1992):

Она стоит на южном склоне Боевой горы, на улице Маршала Крылова, разделяющей Пензенский государственный университет и огромную Областную больницу имени Бурденко. К ПГУ общага собственно и относится, а в кампусе его есть и другие интересные здания - эвакуированный в 1943 году из Одессы, университет (тогда - индустриальный институт) разместился в корпусах бывшей семинарии 1890-1900-х годов. Но стоят эти корпуса в глубине территории, посторонним вход туда закрыт (ещё бы, ведь ректор ПГУ - отставной милицейский генерал!), да и откровенно говоря это общежитие мне кажется более интересным.

А вот в больницу Бурденко вход свободный:

Тем более что и сама больница - с историей. Её главный корпус принял первых пациентов в 1846 году:

Есть и официальная достопримечательность - деревянный дом-музей врача Николая Бурденко, перевезённый в 1976 году с речного острова Пески близ центра города (см. первую часть). Как и большинство "великих земляков", Бурденко, этот Пирогов ХХ века, родом был из уездов, а в Пензе учился - в духовном училище и семинарии, ну а дальше, вопреки местным обычаям, не в Москву подался, а в Томск - на медицинский факультет молодого Сибирского университета. Позже он участвовал в нескольких войнах, от медбрата в русско-японскую до светила-инноватора в Великую Отечественную, а последним его делом и вовсе стало расследование Катынской трагедии. К концу войны Николай Нилович представил доказательства того, что польских пленников НКВД в смоленском лесу убили захватившие лагерь немцы, а сам умер спустя пару лет. Но в 1990 году вину за те события взял на волне Перестройки сам СССР, хотя и бытует в некоторых кругах по сей день точка зрения, что это был самооговор.

Один из старых корпусов переделан в церковь Иоанна Кронштадтского:

А где-то в глубине своей бескрайней территории клиническая больница Бурденко сменяется психиатрической больницей Евграфова с ещё одним корпусом начала ХХ века:

Начав с больницы, до конца поста мы будем двигаться на юг. В старых предместьях, вплотную примыкающих к районам из прошлой части, сохранилось много старины, но всё как-то мелкодисперсно. Вот на улице Калинина, продолжающей улицу Кирова - Покровский собор (1765) с более поздними колокольней и трапезной (1856-57).

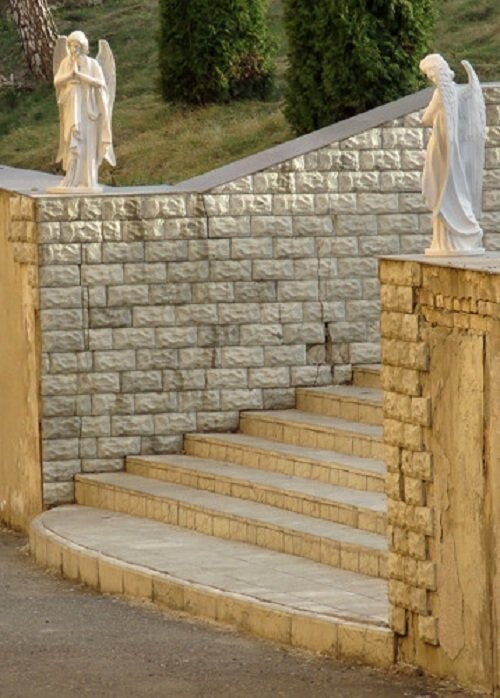

Запомнившийся мне необычным крыльцом с ангелочками, словно где-нибудь в Польше:

Примерно на одной с ним линии, в глубине двора улицы Куйбышева (которая продолжает улицу Володарского) - заброшенная Введенская церковь. Но мы и её обошли стороной. Вот облик южных предместий - редкие старые домики и странные новостройки под старину:

Под историческим центром как бы подводит черту Тамбовская улица, или вернее цепочка улиц Красная Горка, Тамбовской и Водопьянова. У её перекрёстка с улицей Куйбышева - маленький памятник "Проводы" (1985), куда более пронзительный, чем большие и казённые главные мемориалы на проспекте Победы и в центре.

За ним в глубине двора скрывается одна из главных достопримечательностей Пензы - усадьба лесопромышленника Степана Тюрина, лучший из деревянных теремков Пензы, а то и всего Поволжья. Во внешний мир глядит простенький флигелёк:

А сам особняк Тюрина - за оградой. Почему-то принято считать, что он был построен в середине 19 века, но тут и по архитектуре очевидная ропетовщина, и хозяин родился в 1846 году. Ну а нарезал всех этих кружев лесопромышленник (вернее, его мастера), конечно, чтобы заказчики видели - Степан Тюрин в древесине толк знает!

Не такая уж в общем и редкость - другой теремок лесозаводчика я уже как-то показывал в Калуге, да и Дом с химерами в Киеве всего лишь рекламирует цемент.

Внутри ещё и интерьеры сохранились, и увидеть их нетрудно - с 1976 года годов здесь обитает музей народного творчества:

Отсюда уже рукой подать до Тамбовской заставы (1757) - когда-то такие пары обелисков отмечали выезды из всех крупных городов, были типовым "въездным знаком" того времени, но сохранились из них единицы. Тут и вовсе реплика (1976):

Однако за заставу город явно вышел ещё до революции. Вот школа в стиле модерн:

И Митрофановское кладбище с церковью Митрофана Воронежского (1836):

Если же по пути на юг держаться Суры, то упрёшься в промзону, явно сложившуюся уже при Советах. Заводов-гигантов в Пензе нет со времён упадка ЗиФа и в основном на экономической карте России она представлена всяким мелким машиностроением. Велозавод и часовая "Заря" словно рассыпались, как новгородской Вечевой колокол на колокольчики Валдая, на множество мастерских и мелких заводиков, где делают на всю Россию, например, музыкальное оборудование.

А вот завод "Электромеханика" выпускает средства контроля и слежения - это отголоски уже ПО "Старт" в Заречном:

Соседняя "Эра" в глубоком упадке, если не сказать - коме. У неё была такая экзотическая специализация, как производство авиационных тренажёров для обучения лётчиков. Но само собой, в постсоветские десятилетия авиатренажёры отправились туда же, куда и весь наш гражданский авиапром.

Соседний "Пензамаш" вроде живой, и памятник у перекрёстка напоминает, что в войну здесь клепали "Катюши":

До 1930-х годов на месте промзоны располагался Спасо-Преображенский монастырь, переехавший сюда из центра города (см. прошлую часть) в 1794 году. Колокольня (1798) и собор (1821-28) были довольно красивы, а помимо них тут был ещё и Троицкий храм - снаружи "клон ХХС", но зато внутри - с репликой Вифлеемской пещеры. Теперь от них не осталось следа. Разрушенные Перестройкой заводы на месте разрушенных Советами храмов - всё же грустно бывает ездить по России от этой концентрации потерь.

Где-то посреди промзоны мы переехали устье Пензы - как уже говорилось, раньше она впадала в Суру ниже города, но в 1940-х годах из-за прорыва плотин Сура изменила русла и отняла у Пензы последние километры перед слиянием. Здесь уже не город был, а село Терновка, посреди которого сохранился небольшой и неказистый Никольский храм (1847-50), судя по архитектуре оставшийся от чьей-нибудь усадьбы:

К Терновке примыкает село Засечное, юридически даже не относящееся к Пензе. Но только ту половина села, что ближе к городу, в обиходе называют Засечным всё реже. Пензенцам она известна как Спутник: за частным сектором Терновки как из под земли вдруг вырастает огромный цветастый район, заставивший меня вспомнить бесчисленные чужие фотографии преуспевшего Китая:

Спутник - весьма впечатляющий проект: несколько лет на окраине Пензы строится по сути дела частный город. Район на 30 000 жителей со всей инфраструктурой от школы и детских садиков до бассейна и дворца спорта. Кажется, для полной автономности осталось запустить тут какое-нибудь инновационное производство, что в Пензе даже не кажется невероятным - рядом ЗАТО Заречный, делающий приборы и средства контроля не только на "Росатом", но и на частных заказчиков, и если уж делать ему филиал на общедоступной земле, то почему бы не здесь?

На Терновском затоне Суры, оставшемся от затопленного прорывом реки карьера, у Спутника даже есть набережная. И столь уютной она получилась, что погулять сюда народ приезжает со всей Пензы:

Больше всего это место напомнило киевскую Оболонь, даром что и там я был в промозглый и ветреный день:

Строительство продолжается - и района, и набережной:

Казарка на велодорожке напомнила мне Хельсинки:

А вот эта табличка вернула с неба на землю - кто бы объяснил ответственным лицам "Термодома" (компания-строитель Спутника), что газоны давно уже нужны именно за тем, чтобы по ним ходить? Думаю, это вопрос времени: просто те, кто рос в СССР и бывал в Прибалтике, крепко запомнили, что "там люди культурные, и никогда не ходят по газонам!".

А Спасский собор при взгляде отсюда всё так же нависает над городом...

Что сказать напоследок? С одной стороны, Пенза пожалуй правда один из наименее интересных областных центров Средней полосы. Но то отсутствие ассоциаций, о котором я говорил в самом начале, имеет и обратную сторону. Вот хочет человек, с Россией почти не знакомый, понять, как устроен российский областной центр - и куда ему ехать? Волгоград необычен обилием индустрии, фантастической длиной и образом города-памятника Победы, Саратов - своим горным рельефом, трущобами в оврагах и манией пешеходных зон, Самара - обособленностью районов, пейзажем Жигулёвских гор и необычностью архитектуры; Ульяновск - полным отсутствием храмов и даже по советским меркам невероятной концентрацией Ильича; Саранск или Чебоксары - национальным колоритом, а Тамбов, как и другие облцентры Черноземья - напротив, своей чисторусскостью. Пенза интересна как своеобразная матрица крупного российского города.

Что сказать напоследок? С одной стороны, Пенза пожалуй правда один из наименее интересных областных центров Средней полосы. Но то отсутствие ассоциаций, о котором я говорил в самом начале, имеет и обратную сторону. Вот хочет человек, с Россией почти не знакомый, понять, как устроен российский областной центр - и куда ему ехать? Волгоград необычен обилием индустрии, фантастической длиной и образом города-памятника Победы, Саратов - своим горным рельефом, трущобами в оврагах и манией пешеходных зон, Самара - обособленностью районов, пейзажем Жигулёвских гор и необычностью архитектуры; Ульяновск - полным отсутствием храмов и даже по советским меркам невероятной концентрацией Ильича; Саранск или Чебоксары - национальным колоритом, а Тамбов, как и другие облцентры Черноземья - напротив, своей чисторусскостью. Пенза интересна как своеобразная матрица крупного российского города.

Автор VARANDEJ

Ссылки по теме:

- Путешествия по местам съемок: где снимали известные зарубежные фильмы?

- Исландия - картинки с другой планеты

- 13 повседневных вещей, об истинном предназначении которых не все знают

- Какой была Европа 100 лет назад

- Мистере Поки - самый путешествующий ёжик в мире

Зы автор давай еще, расскажи про Пензу спортивную: ДВС и Ирина Бажина, Игорь Лукашин, Юлия Пахалина. Чемпионы по борьбе и легкой атлетике, хоккей и регби. С меня плюсы :)