1412

56

Коми глубинка и глубинка Коми - это не одно и то же. Во втором случае речь может идти, например, о посёлках Воркутинского кольца, где немца или литовца встретить легче, чем представителя титульной нации

А вот коми глубинка (местные сказали бы "комяцкая", но это считается невежливо) - это несколько "островов", разбросанных по южной и средней частям гигантской Республики Коми, колориту и историческому вкладу которой была посвящена прошлая часть. Ближайший из них лежит к востоку от Сыктывкара, в Корткеросском и Усть-Куломском районах. Где и свои достопримечательности есть - огромный Троице-Стефано-Ульяновский монастырь и жутковатая Языческая роща.

Солнечным утром мы доехали на городском автобусе до моста через Сысолу, а оттуда 170 километров до цели преодолели за пару часов, сменив две машины.

×

Республика Коми делится на 3 ярко выраженные части. Северная Коми, где Инта и Воркута - это мрачная ненецкая тундра с заброшенными посёлками послеядерного вида у мёртвых угольных шахт. Средняя Коми с Ухтой и Усинском - спускающийся с Уральских гор таёжный нефтяной край, от Ханты-Мансийского округа отличающийся разве что мощным пластом лагерного прошлого и настоящего. Ну а Южная Коми с Сыктывкаром, до революция входившая в Вологодскую губернию - это самый классический Русский Север, с той разницей лишь, что по этническому составу он не очень-то русский. Когда строилось большинство исторических памятников Южной Коми, зыряне составляли в ней более 90% населения. В 2008 году я уже показывал Усть-Вымь - древнюю столицу Малой Перми, "старшую сестру" Чердыни, где Стефан Пермский в год Куликовской битвы крестил зырян, выдержав испытания, которых убоялся язычник Пама; теперь об этом напоминает лишь пара миниатюрных церквей 18 века. В 2011 я показывал село со странным названием Ыб, где тоже есть старинные монастырь и церковь. Ну а теперь мы, чуть-чуть не доехав до Усть-Кулома, попали в Ульяново на Вычегде - крошечное село с огромным монастырём:

Словосочетание "Троице-Стефано-Ульяновский монастырь" подсознание непроизвольно трансформирует в "Троице-Стефанов монастырь имени Ленина". На самом деле Владимир Ульянов тут не причём, а название села возводят к преданию о девке Ульяне, крещённой самим Стефаном Пермским зырянке, которую похитили люди печорского туна (жреца) Кыски. Но возврату в язычество девушка предпочла смерть в ледяной воде Вычегды, и в память о подвиге юной последовательницы Стефан Пермский в 1385 году заложил на месте тех событий монастырь. Достовернее его история прослеживается с 1667 года, когда на берег Вычегды, видимо в самый дальний из казавшихся доступными угол мира, пришёл московский поп-вдовец Фёдор Тюрнин с четырьмя сыновьями. Здесь они срубили деревянную Троицкую церковь, а вскоре приняли постриг, основав натуральный "монастырь семейного типа". Фактически обитель прекратила своё существование со смертью первых насельников - из города сюда ехать было слишком далеко, а зыряне из окрестных сёл в церковь ходили по очереди со священной рощей. В 1764 году обитель была упразднена и де-юре, а ещё сто лет спустя, в 1860-х годах, за её возрождение всерьёз взялось государство. Культ Стефана Пермского как покровителя Коми тогда стал видимо частью национальный политики в этом уезде. Огромный Стефановский собор в убогом Усть-Сысольске (Сыктывкаре) начали строить в 500-летие рождения святого, а закончить планировали к 500-летию крещения зырян. Возрождать монастырь в верховьях Вычегды приехали монахи из Лальска (купеческий город под Великим Устюгом) и даже с Соловецких островов, а к концу 19 века посреди тайги, её жужжащих оводов и деревьев-вожапу, вырос белоснежный чудо-город. Не очень понимаю, почему именно Ульяново, а не куда более доступная и значимая Усть-Вымь, стало "зырянской лаврой", но может дело было именно в том, что в этом углу ещё сильны оставались позиции язычества, которое надо было чем-то перебить. Далее всё было вполне типично: в 1924 году монастырь закрыли, в нём располагались сельхозтехникум, эвакогоспиталь, психинтерннат, но уже в 1969 году (вот удивительная из века в век фиксация на 60-х!) уникальный для своего угла ансамбль был взят под государственную охрану. Язычество к тому времени также было растоптано кирзовым сапогом лагерного конвоира и с распадом СССР от него остались лишь какие-то бытовые поверия. А в Ульяново в 1994 году то ли в третий, то ли в четвёртый раз вернулись люди в рясах...

В нижней части села - деревянная водонапорка (или это мельница?) и самый скромный, что я видел воинский памятник - в виде красного плаката в синей рамке ограды. На Вычегду глядит дом для рабочих (1892): к началу ХХ века в Ульяново жило 60-70 монахов, но без привлечения работников-мирян строительство огромной обители растянулось бы на десятилетия, а каменщиков или иконописцев в эту глушь можно было лишь прислать вахтовым методом:

Ныне под монастырскими башнями - совсем обычная жизнь. Селян в Ульянове мы видели немного, и вслушиваясь в их речь, я так и не смог понять, по-русски они говорят или на языке коми.

У монастырской стены - внушительные руины паломнической гостиницы (1878-81):

Сквозь которые впечатляюще смотрится даль:

"Укрепления" монастыря (1877-79) красивы, но даже не замкнуты - две параллельные стены с башнями на концах и воротами посередине строились так, чтобы их было видно с реки и дороги. Однако несведущий селянин-паломник теперь мог подумать, будто бы обитель со времён Стефана Пермского стоит на этом месте непрерывно, и с этих башен новокрещённые зыряне отбивались от толп кровожадных язычников.

Стилизация, впрочем, получилась неожиданно удачной, и по уцелевшей кровле на одной из башен хорошо видно, что строили всё это выходцы с Соловков:

Другой конец стены над Вычегдой .Всё же самое потрясающее в этом ансамбле - подступающая со всех сторон таёжная глушь:

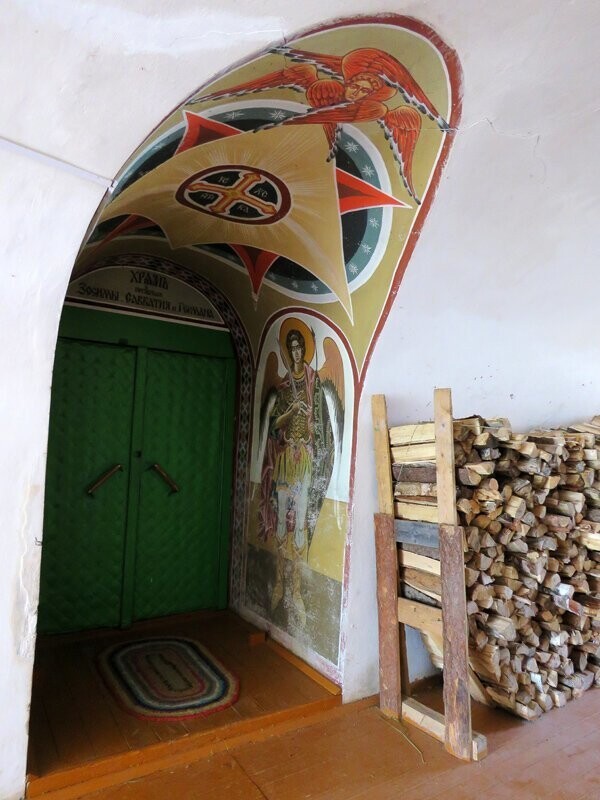

Со стороны Вычегды в монастырь ведут Святые ворота с надвратной церковью Михаила Архангела (1877-80). На самом деле это чёрный ход - главные ворота с храмом Гавриила Архангела на другой стороне, и к ним с трассы ведёт отдельная дорога. Но поворот в село - чуть раньше, и прогулку по Ульянову мы начали у развалин гостиницы:

У ворот - Южный братский корпус (1900-03) с необычной деревянной башней на Вычегду:

Его фасад на центральный монастырский двор - Соборную площадь:

С другой стороны которой - отреставрированный и явно обитаемый Северный братский корпус (1908-12):

За ним - часовенка Живоносный Источник (1896), а в центре площади - деревянная Троицкая церковь (1997), видимо символизирующая храм Фёдора Тюрнина и его сыновей.

Стоит она на краю руин Троицкого собора (1869-72), главного храма в третью жизнь обители:

Но доминанта монастыря и пожалуй самое необычное его сооружение - грандиозная монастырская колокольня (1872-76). Её высота - 64 метра, что посреди тайги пугающе много, но как бы не больше размера впечатляют гранёные башенки по углам. Или - архитектура, вновь заставляющая сочинять альтернативную историю: словно в 1764 году монастырь не упразднён был, а получил на каменное строительство всё состояние какого-нибудь преставившегося купца, сказочного разбогатевшего на печорской рыбе и ненецкой замше. Ну правда, если не в деталях, то по духу это типичный 18-й век купеческого Севера:

Подножье колокольни в 1890-х годах обросло множеством пристроек, среди которых - трапезная и богадельня. Сквозь них ведёт узкая тёмная галерея:

Колокольня вмещает целых два храма - Зосимы и Савватия Соловецких и Николая Чудотворца. В один из них мы и попали, отворив дверь с кадра выше. Там шла проповедь, но я аккуратно сфотографировал круглый расписной зал:

По ту сторону галереи - хозяйственный двор. Под колокольней повозки и сказочного вида сани:

Дальше, у Плотницкой башни (в стене, обращённой от реки, они имеют названия) и Столярной мастерской (1880) такой же кучей свалены машины:

И одинокая лодка - остальные, видать, на реке:

Общий вид непарадной части обители. Справа в низинке - Западный келейный корпус (1892), слева - Больничный корпус, в том же 1892 году построенный по настоянию Синода как элемент техники безопасности для паломников. Ведь тут реально глушь, и заболеет кто - так и до города не доживёт...

За линией двух последних башен вместо стены - заборчик. Успенская церковь (1886) отмечает кладбище:

А за ним... Кто скажет, что это НЕ священная роща?! В Коми-Пермяцком округе я показывал священный камень во дворе православной церкви и, на архивных фотографиях, часовню на священном дереве. Коми-зыряне стали первым из ныне существующих народом, который крестили русские, но верность православию в них сочетается с каким-то очень цельным и спокойным двоеверием. Даже сейчас оно ещё не до конца изжито: духи - это просто жизненный фактор, как погода, болезни или козни вездесущих москвичей. И зачем вырубать священную рощу, навлекая на себя проклятия и ненависть, если можно просто сделать её частью православного монастыря?

Вообще, эта обитель - она действительно какая-то немного "не наша". Я постоянно вспоминал здесь не православные, а буддийские монастыри вроде Иволгинского дацана. Тесно вплетённое в окружающий мир поселение верующих людей, а не отгородившаяся от него твердыня веры.

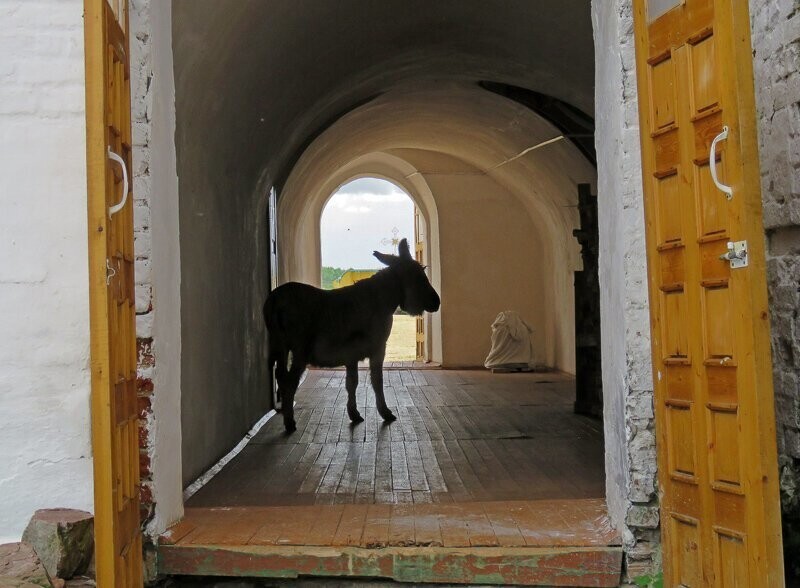

Довершали атмосферу животные, спокойно бродившие по монастырю. Особенно - пара осликов:

Порой творивших дела, в монастыре мягко говоря не уместные:

Но при всём том спокойно заходившие даже в помещения:

А монахов мы тут почти что и не видели - монастыри Коми обычно малолюдны...

С другой стороны от руин Троицкого собора - резная надколодезная часовня и ворота, раньше явно бывшие второстепенными:

Но по Вычегде сюда не добираются уже давно, зато на кадре выше видны отбойники сыктывкарской трассы. За воротами, которые теперь стали главными - парковка, а над аркой надстроена деревянная церковь Архангела Гавриила (2007):

Дальше за оградой, над лугами-пастбищами - кузница (1889):

По которой названа и замыкающая стену с этой стороны Кузнечная башня.

Выйдя из главных ворот, на трассу мы пошли не по дороге, а прямо по лугам - в поисках вида без деревьев. Я надеялся на тропку, но в итоге пришлось продираться по кустам да перелезать через отбойник. Общий вид Троице-Стефано-Ульяновская монастыря, этой странной "таёжной лавры":

Между тем, красивые облака, ходившие над нами всё время прогулки по монастырю как-то незаметно сложились в серый купол и хлынули дождём. Но раньше, чем мы успели промокнуть, из пелены показался ярко-жёлтый "Камаз"-лесовоз, и вот уже мы сидели в его кабине. Камаз ехал в Сыктывкар с дождём наперегонки, и я понимал, что без риска опоздать на поезд мы успеем хотя бы в ещё одно место. По дороге, в сёлах (стоящих, впрочем, не прямо на трассе, а в 2-3 километрах от неё у Вычегды) Важкурья, Нёбдино и Подъельск сохранились церкви, в основном каменные 19 века и обезглавленные. В селе Додзь, напротив, на берегу одноимённого озера стоит вожапу (священное дерево) - сосна Бабушка Додзь. Прикоснувшись к зырянскому христианству, теперь я больше хотел познакомиться с зырянским язычеством, и после двух часов пути мы оставили "Камаз" у большого села Корткерос (4,8 тыс. жителей) - села-райцентра в 40 километров от Сыктывкара, на Вычегде в устье речки Кияю. Переждав на замусоренной остановке ливень, такой сильный, что начала протекать крыша, мы направились в сторону Вычегды.

Корткерос, тогда деревня Кортовская, известен с 1608 года, но обжиты зырянами эти места были явно куда как раньше: "корт" на коми языке - "железо", и рядом с Железной горой (так переводится названия села) есть ещё железные озеро (Кортты), бор (Кортъяг) и протока (Кортвис), археологам же в здешней земле нередко попадаются остатки кузнечных инструментов и горнов. В 1678 году Корткерос стал погостом, в 1764 - волостным селом, и наконец в 1939 году - райцентром. Ну а Корткеросский район - третий в республике по "национальности" (66% жителей) после Ижемского (88%) и соседнего Усть-Куломского (75%). Так что и вид корткеросских окраин по сей день определяют керки:

Керка - это тоже изба, но только не русскими сконструированная, а другим народом, столь же давно жившим среди глухих лесов и суровых зим. Керка хоть и тоже сруб, а от избы отличается так же сильно, как хата. Как и изба, она делилась на жилую (состоявшую из летней и зимней комнат и крытого двора) и хозяйственную половины, но только у классической избы это были передняя и задняя части, а у классической керки - правая и левая:

Впрочем, по классической схеме уже в 19 веке строилась далеко не любая керка, в зырянских сёлах были и русские избы, и какие-то их гибриды, как например "вымские керки" Нижней Вычегды и Удоры. Но даже на главной улице Корткероса мне попалось на глаза несколько неплохих образцов. Вид их очень суров - не прижилась тут ни деревянная резьба, ни роспись. Особенно наглядно отличие изб от керок видно по таким вот огрызками, которые от них оставил ХХ век:

Кадры выше, впрочем, сняты не по дороге с трассы в центр, а наоборот - в дальней части села. Центр Корткероса встретил опрятные улицами и советскими зданиями, а также явно давно не рабочим трактором "Универсал-2" (такие делались в 1944-56 годах во Владимире), зачем-то припаркованном на крыльце магазина электротоваров.

В центре Корткерос похож на маленький опрятный городок. Здесь явно не могло не быть старинной церкви, но теперь вместо неё лишь стоящий чуть в стороне храм Иоанна Богослова нулевых годов. Самое примечательное здание Корткероса - Дом культуры, неплохо стилизованный под конструктивизм. Неподалёку был ещё и супермаркет, и рядом с ним мы спросили у двух проходивших мимо мужиков, как пройти в Языческую рощу.

-А комаров не боитесь? - спросили мужики, критически оглядев нас.

-Да разве ж тут комары? - отмахнулся я, вспомнив кровососов с острова Вайгач, покрывавших одежду ровным слоем.

-Тут нет, а там есть.

-Ладно, разберёмся... Куда идти-то?

-Это вам далеко идти... Щас мы вам такси вызовем!

После недолгого, но и не быстрого разговора по мобильнику и минут 10 ожидания к супермаркету подъехала машина, за рулём которой сидел очень спокойный пожилой человек с ясными глазами и чуть заметным акцентом. К нашей идее сходить в рощу от отнёсся как-то неожиданно серьёзно, подробно объяснял нам, как идти и спрашивал, есть ли у нас противокомариные спреи. Мы проехали через всё село (мимо тех самых керок), и по мокрой грунтовке спустились в луга, к чуть-чуть раскатанной поляне, на этой схеме обозначенной как паркинг. Водитель пожелал нам удачи, и после паузы загадочно добавил: "А денег мне ваших - не надо!". И действительно с нас ничего не взял...

-Да разве ж тут комары? - отмахнулся я, вспомнив кровососов с острова Вайгач, покрывавших одежду ровным слоем.

-Тут нет, а там есть.

-Ладно, разберёмся... Куда идти-то?

-Это вам далеко идти... Щас мы вам такси вызовем!

После недолгого, но и не быстрого разговора по мобильнику и минут 10 ожидания к супермаркету подъехала машина, за рулём которой сидел очень спокойный пожилой человек с ясными глазами и чуть заметным акцентом. К нашей идее сходить в рощу от отнёсся как-то неожиданно серьёзно, подробно объяснял нам, как идти и спрашивал, есть ли у нас противокомариные спреи. Мы проехали через всё село (мимо тех самых керок), и по мокрой грунтовке спустились в луга, к чуть-чуть раскатанной поляне, на этой схеме обозначенной как паркинг. Водитель пожелал нам удачи, и после паузы загадочно добавил: "А денег мне ваших - не надо!". И действительно с нас ничего не взял...

По размокшей грязевой дороге мы направились к берегу Кортвиса - Железной протоки у Вычегды. Вновь начал накрапывать дождь, а комары, меж тем, всё прибывали. И в общем стоило нам войти в рощу, промочив штанины высокой сырой травой, как начался реальный комариный ад. Вот на этом кадре, снятом уже на изрядном расстоянии от опушки - от силы треть того, что пищало и вилось вокруг нас в Языческой роще! Мужики не зря пугали - комары здесь не то что заедают, они элементарно закрывают обзор!

Я шёл, непрерывно вращая перед лицом веткой, но фактически помогало лишь идти быстрым шагом. Однако на ходу в тенистой роще пасмурным днём резкого кадра не сделать, и стоило мне остановиться, как комариная вуаль смыкалась вокруг головы. Вдвойне осложнял дело дождь, вынуждавший постоянно протирать объектив, и лишь в кадр комары не лезли, ибо не привлекало их холодное стекло:

С первых шагов священная роща не впечатлила - пусть живописный и таинственный, но всё-таки обычный лес, разве что особенно замшелый:

Но мы шли вперёд - как не идти, раз уж приехали? На ветках обнаружился не только мох, но ещё и "ведьмино помело", в здешней тайге на самом деле штука редкая:

Главная достопримечательность Языческой рощи - причудливые деревья. В первое из них, чтобы понять сюжет, надо было вглядеться, а такой возможности нам не оставляли комары:

А вот дальше стало интереснее:

На кадре выше - Объятия, на кадре ниже - ворчливый лесной Дед:

Языческая роща, протянувшаяся вдоль Кортвиса на 2-3 километра, совсем не похожа на знаменитый Танцующий лес Куршской косы - да, тут попадаются и странно кривые деревья:

Но лицо Языческой рощи определяют не они и даже не комарьё, а деревья, растущие парами, причём частенько ещё и разных пород - сосна с ёлкой, берёза с осиной и ещё бог весть как в любых комбинациях.

В повериях пермских народов у человека было две души - одна из них посмертно уходила в небо, а другая оставалась на веки вечные бродить по земле. Вместилищем такой души могло стать вожапу - дерево, посаженное на могиле, у покойника в ногах. А чтобы душа из него не ушла и не натворила делов - молодому побегу надрезали верхушку. Около причудливых деревьев археологам действительно известно множество оплывших ям, похожих на могильные - однако без покойников в них. Но может, эта роща была символическим кладбищем для тех, кто умер без погребения? Другое поверие гласило, что у каждого человека в лесу есть дерево-двойник, которое невозможно не узнать. Если начать рубить такое дерево - оно будет плакать человеческим голосом, из под топора польётся кровь, а человек будет чувствовать эту же боль. Но вещи из такой древесины обладали особой силой - как высокоскоростные лыжи, непотопляемые лодки или самонаводящиеся стрелы. Наконец, вожапу (явно созвучное с марийским "онапу" - деревом-алтарём Священной рощи) могли быть и просто священными деревьями, связующими наш мир с нижнем и верхним. И сквозь развилку вожапу, по зырянским поверьям, возможно заглянуть за край...

Ещё информационный стенд приводит гипотезу, что Языческая роща служила центром примирения зырян (что вполне возможно - ведь металл Корткероса и Кортвиса нужен был всем), и в знак мира представители разных родов рядышком сажали деревья-тотемы. Но у меня веры этому стенду немного, потому что начинается он словами, что в рощу не ходят животные и в ней не поют птицы (а они пели даже в дождь!), а заканчивается и вовсе измышлениями местного уфолога.

Самое впечатляюще в роще дерево называется Влюблённые - пара разных стволов, завившихся в спираль:

За распадком попалось дерево без подписи, но по расположению и виду это Малый трон Корт-Айки - Железного деда, то есть местного божества. Дальше на схеме ещё много интригующих названий, как Медвежья Лапа или Рог Мамонта, но тут уже и я, и Лена устали бороться с комарильей. И рассудив, что дальше будут лишь вариации того же самого, мы повернули назад.

Автор VARANDEJ

Ссылки по теме:

- 15 классных мест, которые стоит посетить во время следующего отпуска

- 10 самых необычных вариантов жилья с просторов Airbnb

- Во время праздников в китайских поездах больше мусора, чем людей

- 13 повседневных вещей, об истинном предназначении которых не все знают

- Фотографии из реальной жизни: как в разных точках мира относятся к запасам чистой питьевой воды

все мы разные, и !славатебегосподи!

В Коми, жаль для тебя - нету Бара :)