2458

16

В далёком 1902 году Жорж Мельес, основатель первой в мире киностудии, первый, применивший спецэффекты, первый, использовавший раскадровку, снял первый в мире фантастический 14-минутный фильм «Путешествие на Луну», по сути, представив на обозрение миру первое космическое приключение людей на Луне, которое было достаточно забавно, но недостаточно убедительно.

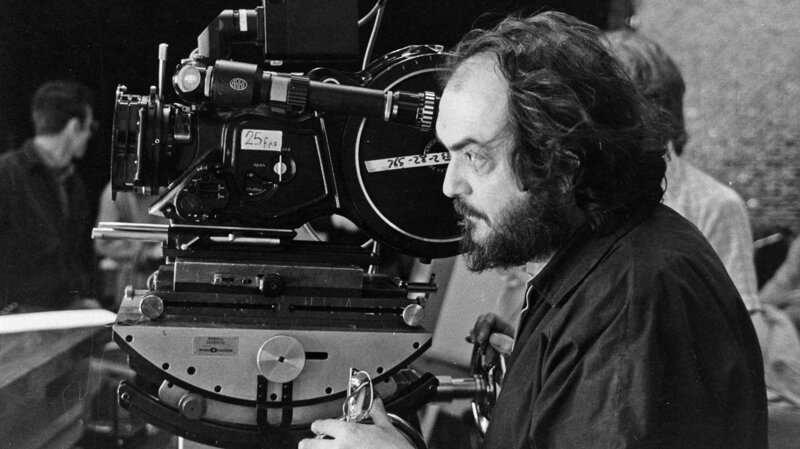

В 1968 году на экраны вышел фильм Стенли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», став таким же эпохальным событием в кинематографе, как и когда-то уже далеко отставший в своей технике зрелищности фильм Жоржа Мельеса. Техника съёмок Кубрика приблизила восприятие вымысла к реальности, став новой отправной точкой в возросших возможностях Голливуда. Так кинематограф для человечества стал не только зрелищем, но и своеобразным ластиком, стирающим грань реального и вымышленного, и, так получилось, что именно Стенли Кубрик эту грань попытался вернуть в своём сенсационном признании.

Итак, Стенли Кубрик был известным режиссёром, но наибольшее к себе внимание он привлёк незадолго до своей смерти. Режиссёра не стало 9 марта 1999 года, Кубрик скоропостижно умер (якобы от сердечного приступа) в своём английском поместье под Хартфордширом, однако многие предполагают, что режиссёр был убит. Дело в том, что Стенли Кубрик перед своей смертью признался, что все пилотируемые путешествия американцев на Луну — это грандиозная фальсификация, в съёмках которой он принимал непосредственное участие. То есть, если верить Кубрику, все достижения США по высадке на Луне — в значительной мере лишь зрелищные достижения возможностей Голливуда в важнейшем из искусств, а не научно-технический прорыв Соединённых Штатов в космосе.

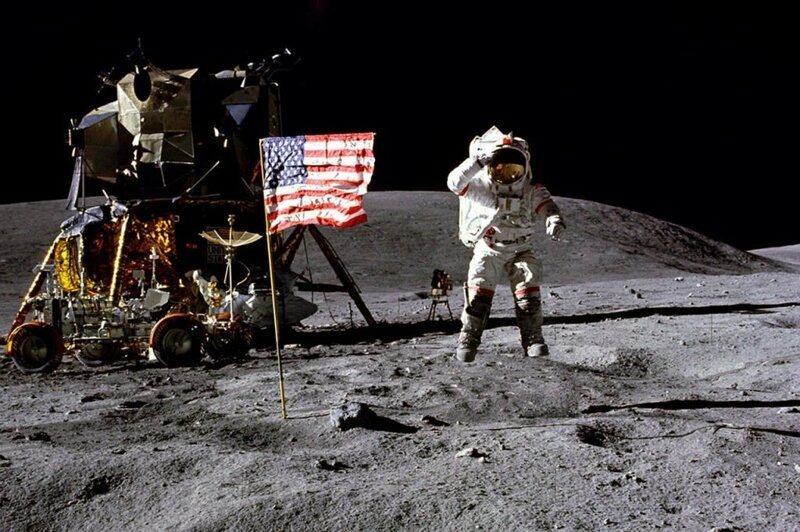

Оставим в стороне то, что много раз уже критиковалось и объяснялось, оправдывалось, будь то колыхающийся в безвоздушной среде американский флаг на Луне, отсутствие звёздного неба, нелепые тени, и многое другое, что, действительно, могло бы быть снято на киностудии. В принципе, сама такая возможность и не отрицается, действительно, часть материалов NASA могла быть отснята в павильонах для улучшения и дополнения изображения с Луны. В частности, такую версию озвучил космонавт Георгий Гречко уже после признания Кубрика, в одном из своих интервью в декабре 2000 года. Однако есть большая разница между постановочной съёмкой, дополняющей и иллюстрирующей реальные события, и полной заменой реальных событий сфабрикованной фальшивкой, преднамеренной фальсификацией.

Сразу нужно договориться «на берегу», что данная статья — лишь раздумья на заявление Кубрика, личное мнение, а не вердикт, не претензия на истину в последней инстанции. Тем более что никто ничего и не должен доказывать за американцев, если говорить о заявленной высадке на Луне. Здесь, как при защите диссертации, в первую очередь нужны неоспоримые доказательства от самого претендента. Были американцы на Луне, замечательно, но, как говорится, какие ваши доказательства? Если нет стопроцентных доказательств, есть нестыковки и притянутые объяснения, остаются обоснованные возражения и сомнения, то защиту такой «диссертации» можно считать проваленной, «теорему» — недоказанной. Попробуем с этим разобраться.

Оставим в стороне то, что много раз уже критиковалось и объяснялось, оправдывалось, будь то колыхающийся в безвоздушной среде американский флаг на Луне, отсутствие звёздного неба, нелепые тени, и многое другое, что, действительно, могло бы быть снято на киностудии. В принципе, сама такая возможность и не отрицается, действительно, часть материалов NASA могла быть отснята в павильонах для улучшения и дополнения изображения с Луны. В частности, такую версию озвучил космонавт Георгий Гречко уже после признания Кубрика, в одном из своих интервью в декабре 2000 года. Однако есть большая разница между постановочной съёмкой, дополняющей и иллюстрирующей реальные события, и полной заменой реальных событий сфабрикованной фальшивкой, преднамеренной фальсификацией.

Сразу нужно договориться «на берегу», что данная статья — лишь раздумья на заявление Кубрика, личное мнение, а не вердикт, не претензия на истину в последней инстанции. Тем более что никто ничего и не должен доказывать за американцев, если говорить о заявленной высадке на Луне. Здесь, как при защите диссертации, в первую очередь нужны неоспоримые доказательства от самого претендента. Были американцы на Луне, замечательно, но, как говорится, какие ваши доказательства? Если нет стопроцентных доказательств, есть нестыковки и притянутые объяснения, остаются обоснованные возражения и сомнения, то защиту такой «диссертации» можно считать проваленной, «теорему» — недоказанной. Попробуем с этим разобраться.

×

Для начала вспомним, как всё начиналось, что же было предтечей американского триумфа, какие, собственно, к нему предпосылки, и почему одни остались убеждёнными сторонниками превосходства США над Советским Союзом, а другие лишь усилили свой скептицизм в отношении полёта американцев, в том числе и после заявления Кубрика.

Летом 1955 года Советский Союз и Соединённые Штаты почти одновременно объявили, что осуществят запуск космического аппарата в Международном геофизическом году (1957-1958).

Начиналось то, что получило название «Космической гонки» (Space Race), так в США нарекли события, сложившиеся в освоении космоса с конца пятидесятых до конца шестидесятых годов, в соперничестве с Советским Союзом.

В развернувшейся космической гонке по приоритетным целям (первому выводу космического аппарата в космос, первому выводу космического аппарата в космос с человеком на борту) США проиграли полностью. Первый советский спутник и «Ура, Юра в космосе!» стали победами Советского Союза, победами социалистического пути развития общества.

Летом 1955 года Советский Союз и Соединённые Штаты почти одновременно объявили, что осуществят запуск космического аппарата в Международном геофизическом году (1957-1958).

Начиналось то, что получило название «Космической гонки» (Space Race), так в США нарекли события, сложившиеся в освоении космоса с конца пятидесятых до конца шестидесятых годов, в соперничестве с Советским Союзом.

В развернувшейся космической гонке по приоритетным целям (первому выводу космического аппарата в космос, первому выводу космического аппарата в космос с человеком на борту) США проиграли полностью. Первый советский спутник и «Ура, Юра в космосе!» стали победами Советского Союза, победами социалистического пути развития общества.

Америке требовался не просто реванш, а успех, недостижимый для Советского Союза, победа, доказывающая полное превосходство Соединённых Штатов во всех сферах развития. Для этого была выбрана впечатляющая цель — покорение Луны. Новый президент США Джон Кеннеди, выступая перед Конгрессом 25 мая 1961 года, огласил эти амбиции в высадке на Луне.

Выделялись три главных условия.

Во-первых, событие должно было стать более значимым, быть зрелищнее всех предыдущих достижений в космосе и превратить все предыдущие советские успехи во второстепенные.

Во-вторых, США должны были продемонстрировать своё превосходство в решении достижения очень трудной цели.

Ну, и в-третьих, такая цель должна быть малодостижима или даже вообще нереальна для Советского Союза, для социалистической модели экономики.

Такой целью и должен был стать пилотируемый полёт к Луне, который явился бы триумфом США, раз и навсегда вернув Соединённым Штатам утраченные позиции в космосе, сделав её безусловным лидером и победителем не только космической гонки, но и продемонстрировав полное превосходство капитализма, самих Соединённых Штатов как лидера капиталистической системы. Естественно, что приоритет в этой программе получил больше политический фактор, чем научный, и, в первую очередь, для уязвлённого престижа руководства США, где американцы по высадке человека на Луне, обязательно должны были опередить СССР.

Выделялись три главных условия.

Во-первых, событие должно было стать более значимым, быть зрелищнее всех предыдущих достижений в космосе и превратить все предыдущие советские успехи во второстепенные.

Во-вторых, США должны были продемонстрировать своё превосходство в решении достижения очень трудной цели.

Ну, и в-третьих, такая цель должна быть малодостижима или даже вообще нереальна для Советского Союза, для социалистической модели экономики.

Такой целью и должен был стать пилотируемый полёт к Луне, который явился бы триумфом США, раз и навсегда вернув Соединённым Штатам утраченные позиции в космосе, сделав её безусловным лидером и победителем не только космической гонки, но и продемонстрировав полное превосходство капитализма, самих Соединённых Штатов как лидера капиталистической системы. Естественно, что приоритет в этой программе получил больше политический фактор, чем научный, и, в первую очередь, для уязвлённого престижа руководства США, где американцы по высадке человека на Луне, обязательно должны были опередить СССР.

Высадка человека на Луне. Что имели США и СССР перед такой грандиозной программой пилотируемого полёта, у кого было больше шансов на успех?

Сразу скажем, что в изучении Луны США тоже отстали по всем пунктам от СССР, выступая в роли догоняющих.

Советский Союз имел свою лунную программу, более того, СССР был первым в этом плане, опережая американцев: уже в 1959 году советские станции достигли Луны и даже сфотографировали её обратную сторону. В 1966 году на Луну была доставлена первая в мире автоматическая стационарная «Луна-9». В 1968 году автоматическая станция «Зонд-5» в течение семи суток достигла Луны, облетела её и благополучно вернулась на Землю.

Изучение Луны в СССР было последовательным и поэтапным. Уже после заявленной американцами высадки на Луне советская автоматическая станция «Луна-16» (в сентябре 1970 года) села на Луну, взяла пробу грунта, и, взлетев с поверхности Луны, доставила лунный грунт на Землю.

Сразу скажем, что в изучении Луны США тоже отстали по всем пунктам от СССР, выступая в роли догоняющих.

Советский Союз имел свою лунную программу, более того, СССР был первым в этом плане, опережая американцев: уже в 1959 году советские станции достигли Луны и даже сфотографировали её обратную сторону. В 1966 году на Луну была доставлена первая в мире автоматическая стационарная «Луна-9». В 1968 году автоматическая станция «Зонд-5» в течение семи суток достигла Луны, облетела её и благополучно вернулась на Землю.

Изучение Луны в СССР было последовательным и поэтапным. Уже после заявленной американцами высадки на Луне советская автоматическая станция «Луна-16» (в сентябре 1970 года) села на Луну, взяла пробу грунта, и, взлетев с поверхности Луны, доставила лунный грунт на Землю.

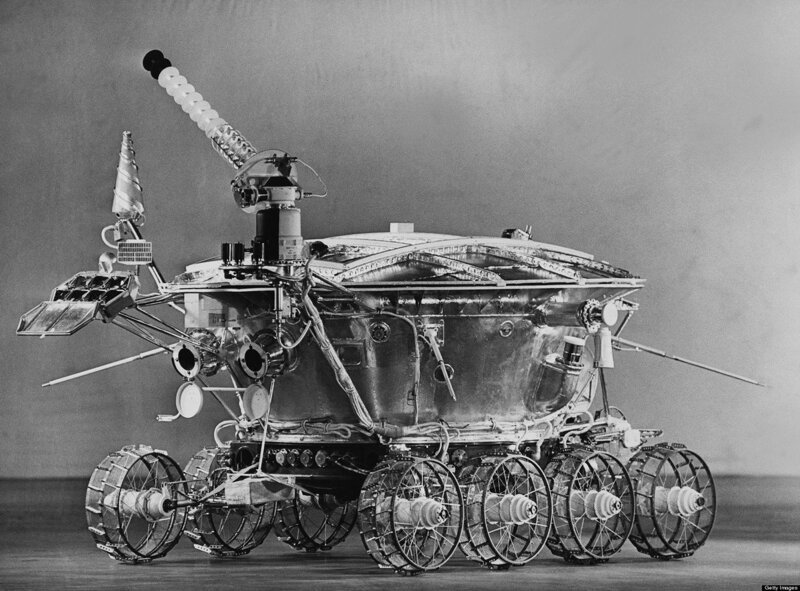

Всего советские космические аппараты доставили на Землю с Луны порядка 300 граммов реального лунного грунта. Наконец, нельзя забывать и того факта, что уже 17 ноября 1970 года на Луне приступил к работе первый в мире подвижный автоматический аппарат, советский «Луноход-1». Далее, 16 января 1973 года, исследование Луны продолжил «Луноход-2», став улучшенным развитием «Лунохода-1».

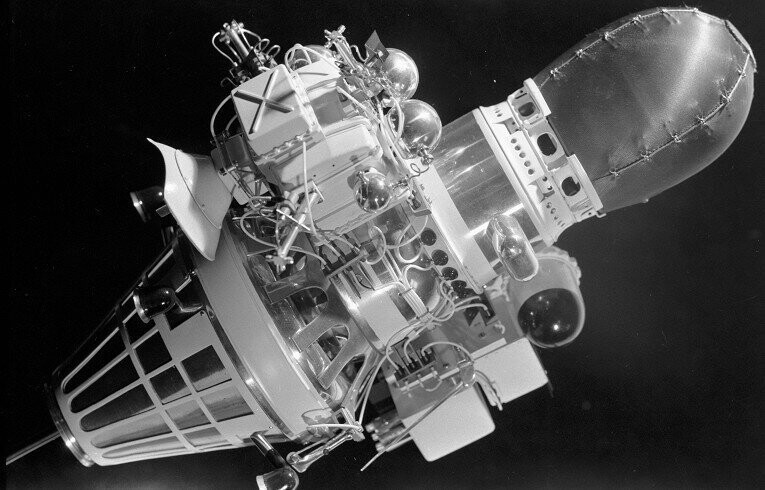

Чтобы не ставить под угрозу жизнь космонавтов, в Советском Союзе испытывался в беспилотном автоматическом варианте новый космический корабль, двухместный «Союз-7К-Л1». Его беспилотный вариант назывался «Зонд» (конструктивно выполненный на основе пилотируемого корабля «Союз», но без бытового отсека). Аппараты серии «Зонд» предназначались для отработки последующих пилотируемых облётов Луны в рамках советской пилотируемой лунной программы.

Чтобы не ставить под угрозу жизнь космонавтов, в Советском Союзе испытывался в беспилотном автоматическом варианте новый космический корабль, двухместный «Союз-7К-Л1». Его беспилотный вариант назывался «Зонд» (конструктивно выполненный на основе пилотируемого корабля «Союз», но без бытового отсека). Аппараты серии «Зонд» предназначались для отработки последующих пилотируемых облётов Луны в рамках советской пилотируемой лунной программы.

Теперь посмотрим, что было у американцев с их заявленным «приоритетом» по Луне, что было у них в освоении техники полётов к Луне, на каком развитии находились США, чтобы быть уверенными в успехе пилотируемого полёта, какие у них были технологии и наработки для этого.

Нет смысла спорить с тем, что после Второй мировой войны Соединённые Штаты стали и остаются первой технологической державой. Но не всегда и не везде США лидировали, а именно это и произошло с освоением космического пространства.

По множеству причин, в том числе и неправильной оценке важности ракет, США отстали от СССР, в том числе и по исследованию Луны, не отработав в автоматическом режиме ряд важных технологий. В первую очередь, облёт Луны и возвращение на Землю и тем более мягкую посадку на поверхность Луны с обратным стартом и возвращением на Землю. Не имели Соединённые Штаты и тяжёлых ракет-носителей.

Удивительное появление «Сатурна-5» с фантастической надёжностью после поспешных и неполных испытаний и рекордной по настоящее время грузоподъёмностью — отдельная тема, к которой вернёмся позже.

Нет смысла спорить с тем, что после Второй мировой войны Соединённые Штаты стали и остаются первой технологической державой. Но не всегда и не везде США лидировали, а именно это и произошло с освоением космического пространства.

По множеству причин, в том числе и неправильной оценке важности ракет, США отстали от СССР, в том числе и по исследованию Луны, не отработав в автоматическом режиме ряд важных технологий. В первую очередь, облёт Луны и возвращение на Землю и тем более мягкую посадку на поверхность Луны с обратным стартом и возвращением на Землю. Не имели Соединённые Штаты и тяжёлых ракет-носителей.

Удивительное появление «Сатурна-5» с фантастической надёжностью после поспешных и неполных испытаний и рекордной по настоящее время грузоподъёмностью — отдельная тема, к которой вернёмся позже.

Отметим для начала одну очень важную деталь, как раз непосредственно взаимосвязанную с наличием или отсутствием тяжёлой ракеты-носителя в период начала запусков обитаемых аппаратов СССР и США на околоземную орбиту. Если наши космонавты обеспечивались для дыхания воздухом, то американцы использовали чистый кислород, крайне опасный вариант, чреватый пожаром и взрывом от любой искры.

Из множества аварий при использовании кислорода наиболее известна гибель экипажа «Аполлона-1». Пожар произошёл 27 января 1967 года во время наземных испытаний на стартовом комплексе космического центра имени Кеннеди. В огне заживо сгорели астронавты Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи. Кислород — крайне опасная среда, где малейшая искра может стать причиной взрыва и пожара. В кислороде запросто горит не только сталь, но даже керамика. Использовался кислород для максимального облегчения американских космических капсул как раз из-за отсутствия у США тяжёлой ракеты-носителя.

Из множества аварий при использовании кислорода наиболее известна гибель экипажа «Аполлона-1». Пожар произошёл 27 января 1967 года во время наземных испытаний на стартовом комплексе космического центра имени Кеннеди. В огне заживо сгорели астронавты Вирджил Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи. Кислород — крайне опасная среда, где малейшая искра может стать причиной взрыва и пожара. В кислороде запросто горит не только сталь, но даже керамика. Использовался кислород для максимального облегчения американских космических капсул как раз из-за отсутствия у США тяжёлой ракеты-носителя.

Размеры американских пилотируемых космических аппаратов, предназначенные для вывода в околоземное пространство, отличались невероятной теснотой — и тоже из-за экономии веса. Так, общий объём на двух человек в «Джемини» составлял 2,6 кубических метра, в «Аполлоне» общий объём составлял на троих 6 кубических метров. Для сравнения: «Союз» имел общий объём на двух космонавтов 8,5 кубических метра.

Сами американцы отмечали, что Советский Союз начал свою космическую программу в космических аппаратах, которые могли быть в 50 раз тяжелее тех, что США запускали спустя шесть месяцев. Советские аппараты, походившие на емкости со сжатым воздухом, были куда более приспособлены к полетам, чем американские «космические скорлупки», имея достаточную прочность для выдерживания нормального атмосферного давления внутр, и противостояния внешнему вакууму.

Не имея мощных ракет, способных поднять подобную массу, Соединённые Штаты не могли себе позволить такого и вынуждены были сооружать легкие капсулы с кислородной средой, чтобы хоть как-то отвечать Советскому Союзу.

Сами американцы отмечали, что Советский Союз начал свою космическую программу в космических аппаратах, которые могли быть в 50 раз тяжелее тех, что США запускали спустя шесть месяцев. Советские аппараты, походившие на емкости со сжатым воздухом, были куда более приспособлены к полетам, чем американские «космические скорлупки», имея достаточную прочность для выдерживания нормального атмосферного давления внутр, и противостояния внешнему вакууму.

Не имея мощных ракет, способных поднять подобную массу, Соединённые Штаты не могли себе позволить такого и вынуждены были сооружать легкие капсулы с кислородной средой, чтобы хоть как-то отвечать Советскому Союзу.

Разница между нормальным атмосферным давлением (в 1 атмосферу) и вакуумом предполагает нагрузку на внутренние стены капсулы, равную 144 атмосферам, поэтому нужен сравнительно тяжелый и прочный материал для скелета и оболочки космического аппарата, чтобы находиться в нормальном давлении. Большая подъемная сила советских ракет давала возможность использовать дыхательную смесь, состоящую из 20 % кислорода и 80 % азота, это эквивалент обычного воздуха. На борту эта смесь хранилась в виде жидкостей в низкотемпературных цистернах. Запас азота был меньше, поскольку этот газ инертен для человеческого организма и требуется лишь для восстановления внутреннего давления капсулы после герметизации. Цистерны с кислородом были гораздо объёмнее, так как он превращался посредством дыхания в углекислый газ, который моментально удалялся из кабины с помощью химикатов. Большое количество кислорода расходовалось также во время разгерметизации при открытии кабины.

Не имея в своем распоряжении толстостенных капсул, NASA с самого начала решило использовать смесь из 50 % кислорода и 50 % азота при давлении в 0,5 атмосферы. В августе 1962 года это требование было снижено до использования чистого кислорода при давлении в 0,3 атмосферы.

Дело в том, что дышать чистым кислородом можно лишь ограниченное время, перенасыщение же кислородом организма имеет собственный медицинский термин – «гипероксия» (кислородное отравление). Дышать чистым кислородом при нормальном атмосферном давлении можно не более 4 часов.

Если поместить человека в барокамеру, заполненную чистым кислородом, дышать ему будет тяжело, а спустя некоторое время у него появятся признаки значительного нарушения жизнедеятельности и отравления.

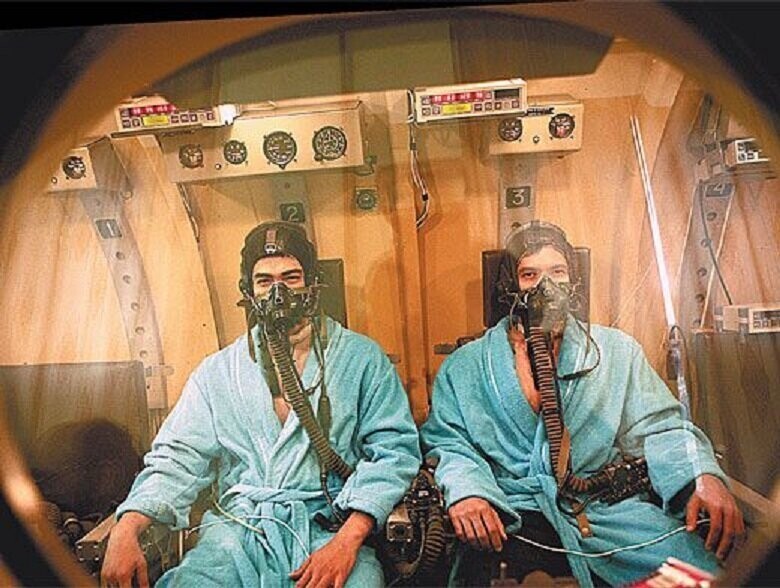

Однако, как оказалось, по мере снижения атмосферного давления организм человека переносит наличие большого количества кислорода, а при давлении 0,2 атмосферы барокамера может быть без особого вреда заполнена чистым кислородом. Опыты проводили с пилотами реактивных самолётов, помещая их в барокамеры по два человека, полученные результаты были положительными. Тем не менее, было отмечено, что почти все пилоты, проходившие эксперимент, начали страдать расстройствами, типичными для кислородного отравления. Они ощущали боль в груди, ушах, зубах, мускулах, они ощущали усталость, тошноту, нарушение зрительного восприятия. Все эти симптомы полностью исчезали лишь в течение 7—10 дней после выхода из барокамеры.

Не имея в своем распоряжении толстостенных капсул, NASA с самого начала решило использовать смесь из 50 % кислорода и 50 % азота при давлении в 0,5 атмосферы. В августе 1962 года это требование было снижено до использования чистого кислорода при давлении в 0,3 атмосферы.

Дело в том, что дышать чистым кислородом можно лишь ограниченное время, перенасыщение же кислородом организма имеет собственный медицинский термин – «гипероксия» (кислородное отравление). Дышать чистым кислородом при нормальном атмосферном давлении можно не более 4 часов.

Если поместить человека в барокамеру, заполненную чистым кислородом, дышать ему будет тяжело, а спустя некоторое время у него появятся признаки значительного нарушения жизнедеятельности и отравления.

Однако, как оказалось, по мере снижения атмосферного давления организм человека переносит наличие большого количества кислорода, а при давлении 0,2 атмосферы барокамера может быть без особого вреда заполнена чистым кислородом. Опыты проводили с пилотами реактивных самолётов, помещая их в барокамеры по два человека, полученные результаты были положительными. Тем не менее, было отмечено, что почти все пилоты, проходившие эксперимент, начали страдать расстройствами, типичными для кислородного отравления. Они ощущали боль в груди, ушах, зубах, мускулах, они ощущали усталость, тошноту, нарушение зрительного восприятия. Все эти симптомы полностью исчезали лишь в течение 7—10 дней после выхода из барокамеры.

То есть при соответствующей подготовке при пониженном давлении в кислородной среде можно находиться довольно продолжительное время. Другой вопрос, что длительное пребывание в тесной кабине космического корабля и без усложнений, связанных с уменьшением давления и снабжением кислородом (функция барокамеры), создает множество трудностей для человеческого организма и вряд ли их следует усугублять. Ещё от кислородного отравления (гипероксия) до кислородного голодания (гипоксия) при повышении или понижении атмосферного давления будет зависеть парциальное давление кислорода.

Это лучше поймут альпинисты и водолазы, я же ограничусь тем, что парциальное давление кислорода имеет особое значение для физиологического состояния человека, так как оно определяет процесс газообмена в организме. Если барометрическое давление воздуха падает, то падает и давление каждой составной части воздуха в отдельности, то есть падает парциальное давление кислорода, азота и других газов, входящих в состав воздуха.

Например, при атмосферном давлении 760 миллиметров ртутного столба (на уровне моря) парциальное давление кислорода будет находиться в пределах 150 миллиметров ртутного столба. Скорость проникновения кислорода к кровеносным сосудам путем диффузии определяется не процентным его содержанием в воздухе, а парциальным давлением.

Чтобы благополучно переключиться на дыхание чистым кислородом при пониженном давлении, необходимо сначала вывести из организма азот. Это предотвращает формирование в организме его пузырьков, которые расширяются от пониженного давления. Так, чтобы избежать смертельной опасности, астронавтам необходимо провести какой-то период времени, вдыхая чистый кислород при нормальном атмосферном давлении.

Это лучше поймут альпинисты и водолазы, я же ограничусь тем, что парциальное давление кислорода имеет особое значение для физиологического состояния человека, так как оно определяет процесс газообмена в организме. Если барометрическое давление воздуха падает, то падает и давление каждой составной части воздуха в отдельности, то есть падает парциальное давление кислорода, азота и других газов, входящих в состав воздуха.

Например, при атмосферном давлении 760 миллиметров ртутного столба (на уровне моря) парциальное давление кислорода будет находиться в пределах 150 миллиметров ртутного столба. Скорость проникновения кислорода к кровеносным сосудам путем диффузии определяется не процентным его содержанием в воздухе, а парциальным давлением.

Чтобы благополучно переключиться на дыхание чистым кислородом при пониженном давлении, необходимо сначала вывести из организма азот. Это предотвращает формирование в организме его пузырьков, которые расширяются от пониженного давления. Так, чтобы избежать смертельной опасности, астронавтам необходимо провести какой-то период времени, вдыхая чистый кислород при нормальном атмосферном давлении.

К чему вышеизложенный пассаж? Да, не всё так просто при использовании чистого кислорода в космосе, от старта, полёта и до приземления, как кажется на первый взгляд. До настоящего времени убедительных аргументов многосуточных космических полётов в тонкостенных американских капсулах, далеко не кислородных барокамерах, до Луны и обратно нет.

Для сравнения: давление воздуха на МКС в норме равно атмосферному давлению на уровне моря, то есть 760 миллиметрам ртутного столба. Иногда давление может немного снижаться.

Критический уровень, ниже которого возможны отказы отдельных элементов оборудования, — это 672 мм ртутного столба, то есть при более низком давлении уже начинаются отказы оборудования.

Как было заявлено американцами, пониженное давление использовалось для экономии веса на американских кораблях «Аполлон», а также на таинственной и единственной у США орбитальной станции «Скайлэб», там давление составляло чуть больше трети атмосферного.

К слову, здесь приходится удивляться очень странному факту: как можно создавать сверхтяжёлую ракету «Сатурн-5» и одновременно не разрабатывать к ней новые обитаемые космические аппараты, уходя от опасных технологий с кислородной средой и тонкостенных тесных капсул?

На МКС, которая строилась на основе советского опыта создания орбитальных станций, давление равно 1 атмосфере, как было и на станциях «Салют» и «Мир», более того, все пилотируемые полёты сейчас совершаются при использовании воздуха, а не кислорода. Соединённые Штаты перешли на воздух, когда наконец смогли освоить свою программу «Спейс шаттл».

Для сравнения: давление воздуха на МКС в норме равно атмосферному давлению на уровне моря, то есть 760 миллиметрам ртутного столба. Иногда давление может немного снижаться.

Критический уровень, ниже которого возможны отказы отдельных элементов оборудования, — это 672 мм ртутного столба, то есть при более низком давлении уже начинаются отказы оборудования.

Как было заявлено американцами, пониженное давление использовалось для экономии веса на американских кораблях «Аполлон», а также на таинственной и единственной у США орбитальной станции «Скайлэб», там давление составляло чуть больше трети атмосферного.

К слову, здесь приходится удивляться очень странному факту: как можно создавать сверхтяжёлую ракету «Сатурн-5» и одновременно не разрабатывать к ней новые обитаемые космические аппараты, уходя от опасных технологий с кислородной средой и тонкостенных тесных капсул?

На МКС, которая строилась на основе советского опыта создания орбитальных станций, давление равно 1 атмосфере, как было и на станциях «Салют» и «Мир», более того, все пилотируемые полёты сейчас совершаются при использовании воздуха, а не кислорода. Соединённые Штаты перешли на воздух, когда наконец смогли освоить свою программу «Спейс шаттл».

Так как же летали американцы на Луну (даже длительно на орбиту Земли), если в одном случае будет отравление кислородом, а при пониженном давлении внутри капсулы — отказы оборудования, огромный риск от взрыва и пожара при малейшей искре? Это гораздо интереснее, чем объяснения по памперсам в полёте.

Для американских лётчиков в суборбитальных подскоках «Джемини» на 15 минут такое, может, и приемлемо, допустимо, но для многодневного нахождения в космосе? Как в условиях старта и выхода в космос сделать подобие барокамеры, как из земной атмосферы за короткое время адаптироваться к кислородной среде с низким давлением?

Американские «знатоки» от NASA всегда находили какие-либо объяснения или оправдания для общественности. Например, такая информация, что система жизнеобеспечения экипажа космического корабля «Аполлон» разработана и изготовлена фирмой Airsearch (США). Система должна была обеспечивать поддержание в кабине корабля температуры в пределах от 21 до 27°С, влажности от 40 до 70% и давления 0,35 кг/см2. При подготовке к старту и при старте атмосфера в кабине состояла из 60% кислорода и 40% азота, в полете эта смесь стравливалась и заменялась чистым кислородом. Система была рассчитана на увеличение продолжительности полета сверх расчетного времени на четверо суток, необходимого для экспедиции на Луну, и поэтому предусматривалась возможность регулировки и ремонта силами экипажа, одетого в скафандры.

Значит, стравливалось, заменялось всё в условиях быстрого старта, от нормального давления на Земле, при тонкостенной капсуле, а не барокамеры, в условиях космического вакуума, заданной баллистики полёта.

Для американских лётчиков в суборбитальных подскоках «Джемини» на 15 минут такое, может, и приемлемо, допустимо, но для многодневного нахождения в космосе? Как в условиях старта и выхода в космос сделать подобие барокамеры, как из земной атмосферы за короткое время адаптироваться к кислородной среде с низким давлением?

Американские «знатоки» от NASA всегда находили какие-либо объяснения или оправдания для общественности. Например, такая информация, что система жизнеобеспечения экипажа космического корабля «Аполлон» разработана и изготовлена фирмой Airsearch (США). Система должна была обеспечивать поддержание в кабине корабля температуры в пределах от 21 до 27°С, влажности от 40 до 70% и давления 0,35 кг/см2. При подготовке к старту и при старте атмосфера в кабине состояла из 60% кислорода и 40% азота, в полете эта смесь стравливалась и заменялась чистым кислородом. Система была рассчитана на увеличение продолжительности полета сверх расчетного времени на четверо суток, необходимого для экспедиции на Луну, и поэтому предусматривалась возможность регулировки и ремонта силами экипажа, одетого в скафандры.

Значит, стравливалось, заменялось всё в условиях быстрого старта, от нормального давления на Земле, при тонкостенной капсуле, а не барокамеры, в условиях космического вакуума, заданной баллистики полёта.

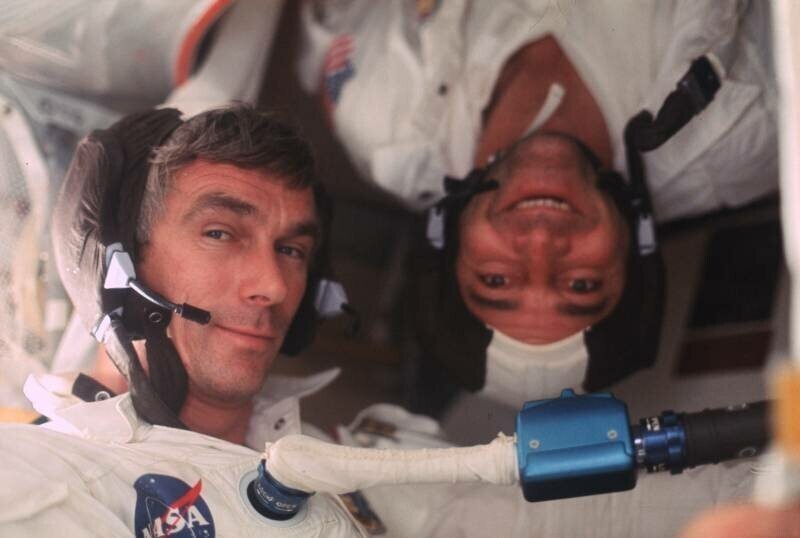

Надо отметить, что на многих снимках, американцы на такой элемент, как скафандр, даже особо не отвлекаются, летая на Луну (фото в капсуле «Аполлон-17»).

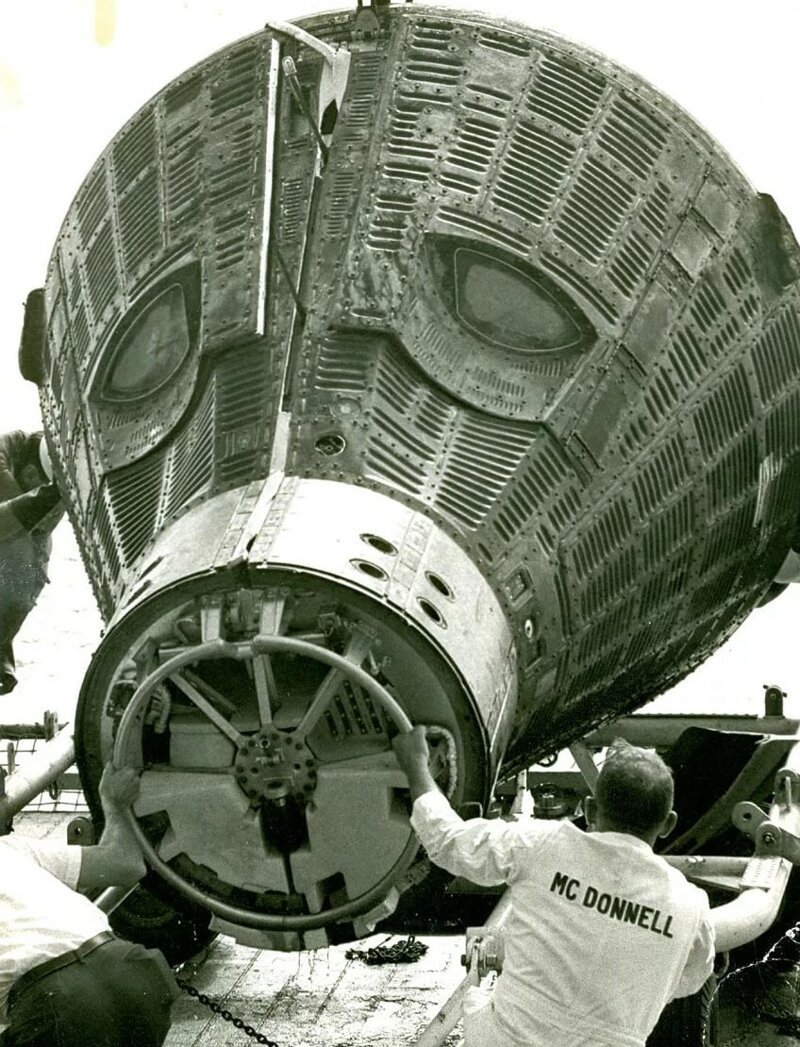

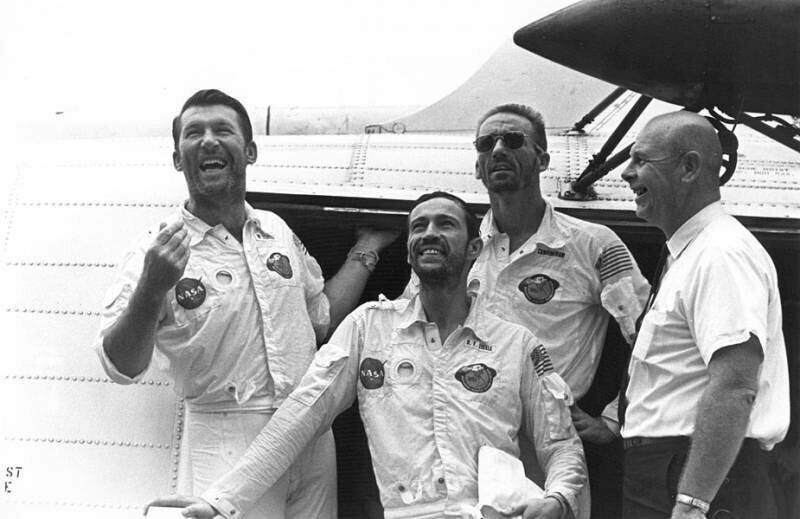

Также интересно, как из низкого давления и дыхания в чистом кислороде экипажи «Аполлона» приводнялись. В этом случае астронавты за очень короткое время оказывались в повышенном давлении, но без малейшего опасения декомпрессии, более того, после нескольких дней в невесомости они бодро поднимались на борт американского корабля, словно не из космоса, а с курорта вернулись.

Этот нонсенс — не выдумка, он документально зафиксирован на фото- и киноплёнке в декабре 1968 года («Аполлон-8»), где американцы, как было заявлено, слетали до Луны и вернулись обратно. Ещё раз отметим, что до «Аполлона-8» ни один американский космический аппарат этого не делал, американцы вообще не имели опыта по возвращению космических объектов на Землю при 2 космической скорости. Другое дело — Советский Союз, отрабатывающий технологии, где автоматическая станция «Зонд-5» (беспилотный прототип лунного корабля «Союз 7К-Л1») в 1968 году достигла Луны, и, облетев её, вернулась на Землю.

Этот нонсенс — не выдумка, он документально зафиксирован на фото- и киноплёнке в декабре 1968 года («Аполлон-8»), где американцы, как было заявлено, слетали до Луны и вернулись обратно. Ещё раз отметим, что до «Аполлона-8» ни один американский космический аппарат этого не делал, американцы вообще не имели опыта по возвращению космических объектов на Землю при 2 космической скорости. Другое дело — Советский Союз, отрабатывающий технологии, где автоматическая станция «Зонд-5» (беспилотный прототип лунного корабля «Союз 7К-Л1») в 1968 году достигла Луны, и, облетев её, вернулась на Землю.

Отметим и факт, относящийся к заявленному ранее первому продолжительному для США выходу на околоземную орбиту («Аполлон-7»), когда 22 октября 1968 года космическая капсула в соответствии с программой была возвращена на Землю. При спуске было озвучено для общественности следующее: у астронавтов вследствие насморка были заложены дыхательные пути, и они опасались, что при резком повышении давления в период возвращения на землю может возникнуть острая боль в ушах и даже могут лопнуть барабанные перепонки. В связи с этим астронавты просили руководителей полёта разрешить им в период возвращения на Землю не надевать скафандров и шлемов, чтобы при резком повышении давления в отсеке астронавты могли заткнуть нос и сделать глотательное движение. Астронавтам разрешили оставаться без шлемов, но, тем не менее, скафандры обязали надеть, чтобы избежать травм. Ещё астронавты должны были обложить головы комбинезонами. Это как — без шлемов, обложив головы комбинезонами? Словно это была радиопостановка по фантастическому роману для развлечения слушателей, наивных обывателей, а не реальность. В тонкостенной капсуле, что должна разогреться при вхождении в плотные слои атмосферы, с чистым кислородом внутри, но американцы без шлемов и даже скафандры не хотят надевать. Что же предполагать для астронавтов при последующем открытии люка, когда должен произойти резкий перепад давления, после их одиннадцати суток в кислородной среде, низком давлении, тесноте и невесомости?..

Тем не менее, живых и вполне здоровых астронавтов подняли на борт вертолёта и доставили на авианосец через 56 минут после приводнения, никто из них, в отличие от советских космонавтов, не находился после возвращения в измождённом состоянии (о, «кислород животворящий»). Отсек экипажа был поднят на борт авианосца через час.

Уже одно это вызывает вполне логичный вопрос: из космоса ли тогда возвращались американские астронавты? Или, ориентируясь на бодрые заявления ТАСС о том, что советские космонавты благополучно вернулись с орбиты, они понятия не имели, что такое реальное возвращение из космоса?

Продолжение следует…

Тем не менее, живых и вполне здоровых астронавтов подняли на борт вертолёта и доставили на авианосец через 56 минут после приводнения, никто из них, в отличие от советских космонавтов, не находился после возвращения в измождённом состоянии (о, «кислород животворящий»). Отсек экипажа был поднят на борт авианосца через час.

Уже одно это вызывает вполне логичный вопрос: из космоса ли тогда возвращались американские астронавты? Или, ориентируясь на бодрые заявления ТАСС о том, что советские космонавты благополучно вернулись с орбиты, они понятия не имели, что такое реальное возвращение из космоса?

Продолжение следует…

Источник:

Ссылки по теме:

- Ведущая новостей Екатерина Андреева обвинила Запашных в жестокости

- Праздник супермаркетов: Милонов высказался про 14 февраля

- "Гриппа нет!": 82-летний дедуля старой закалки поделился позитивным советом

- Американцев предупреждают: сериал про Троцкого - кремлёвская пропаганда

- Министр просвещения посоветовала не обсуждать с детьми учителей

реклама

Дальше копи паста из Вики

1. США отставали от СССР в исследование Луны.

Миссии, АМС что предшествовали высадке.

Рейнджер-7 28 июля 1964 года, столкновение с Луной; переданы первые изображения высокого разрешения лунного моря. Достиг Луны 31 июля. Первое изображение было получено в 13:08:45 UT с высоты 2110 км. Были переданы 4308 фотографий высокого качества на последних 17 минутах полёта. Последнее изображение перед столкновением имело разрешение 0,5 метра. После 68,6 часов полёта, Рейнджер 7 врезался в область между морем Облаков и океаном Бурь (впоследствии названную Море Познанное лат. Mare Cognitum) в точке с координатами 10.63 S, 20.60 W.

Рейнджер-8, 17 февраля 1965 года, столкновение с Луной (море Спокойствия), переданы дополнительные снимки высокого разрешения лунного моря. Столкновение с Луной произошло 20 февраля 1965 в 09:57:37 UT в точке с координатами 2.71 N, 24.81 E.

Рейнджер-9, 21 марта 1965 года, столкновение с Луной (кратер Альфонс), переданы изображения высокого разрешения для высокогорного кратера. Столкновение произошло 24 марта 1965 года в 14:08:20 UT в точке с координатами 12.91 S, 357.62 E.

.Сервейер-1 30 мая 1966 года; посадка 2 июня 1966 года в 06:17:36 UT в Океане бурь в районе кратера Флемстид в точке с координатами: 2.45 S, 316.79 E.

Лунар орбитер-1 10 августа 1966 года. Фотосъёмка Луны: 18 29 августа 1966 года. Миссия разведки возможных мест посадки Аполлонов.

Лунар орбитер-2 6 ноября 1966 года. Фотосъёмка Луны: 18 25 ноября 1966 года. Миссия разведки возможных мест посадки Аполлонов

Лунар орбитер-3 5 февраля 1967 года. Фотосъёмка Луны: 15 23 февраля 1967 года. Миссия разведки возможных мест посадки Аполлонов.

Сервейер-3 запуск 17 апреля 1967 года; посадка 20 апреля 1967 года в 00:04:53 UT в Океане бурь (Oceanus Procellarum) в точке с координатами: 3.01 S, 336.66 E

Лунар орбитер-4 4 мая 1967 года. Фотосъёмка Луны: 11 26 мая 1967 года. Миссия картографирования лунной поверхности.

Эксплорер-35 19 июля 1967 года

Лунар орбитер-5 1 августа 1967 года. Фотосъёмка Луны: 6 18 августа 1967 года. Картографирование лунной поверхности, в том числе с высоким разрешением.

Сервейер-5 8 сентября 1967 года; посадка 11 сентября 1967 года в 00:46:44 UT в море Спокойствия (Mare Tranquillitatis) в точке с координатами: 1.41 N, 23.18 E

Сервейер-6 7 ноября 1967 года; посадка 10 ноября 1967 года в 01:01:06 UT в Центральном заливе (Sinus Medii) в точке с координатами: 0.49 N, 358.60

Сервейер-7 7 января 1968 года; посадка 10 января 1968 года в 01:05:36 UT недалеко от кратера Тихо (Tycho) в точке с координатами: 40.86 S 348.53

Аполлон-8 21 декабря 1968 года. Первый пилотируемый облёт Луны, вход в атмосферу со второй космической скоростью

Аполлон-10 18 мая 1969 года. Испытания основного и лунного кораблей на окололунной орбите, отработка перестроения отсеков и манёвров на лунной орбите

Программа Apollo

1961-1963 год

Проводятся испытания Сатурн 1

№ 1 SA-1 27 октября 1961 года 27 октября 1961 года SATURNSA1 Суборбитальный полет, 15 мин 00 сек.

№ 2 SA-2 25 апреля 1962 года 25 апреля 1962 года SATURNSA2 Суборбитальный полет, 2 мин 40 сек.

№ 3 SA-3 16 ноября 1962 года 16 ноября 1962 года SATURNSA3 Суборбитальный полет, 4 мин 52 сек.

№ 4 SA-4 28 марта 1963 года 28 марта 1963 года SATURNSA4 Суборбитальный полет, 15 мин 00 сек.

№ 5 SA-5 29 января 1964 года 30 апреля 1966 года 1964-005A 744 1-й орбитальный полет, 791 день.

1964-1965 год

Испытание моделей космического корабля «Аполлон».

№ 1 «Аполлон QTV-1» 28 августа 1963 года 28 августа 1963 года Little Joe-2 Суборбитальный полет, высота 7,32 км.

№ 2 «Аполлон PA-1» 7 ноября 1963 года 7 ноября 1963 года САС «Аполлона» Суборбитальный полет, высота 2 км.

№ 3 «Аполлон 001» 13 мая 1964 года 13 мая 1964 года Little Joe-2 Суборбитальный полет, высота 5 км.

№ 4 «Аполлон» модель 1 28 мая 1964 года 1 июня 1964 года Сатурн-1 1964-025A 800

№ 5 «Аполлон» модель 2 18 сентября 1964 года 22 сентября 1964 года Сатурн-1 1964-057A 883

№ 6 «Аполлон 002» 8 декабря 1964 года 8 декабря 1964 года Little Joe-2 Суборбитальный полет, высота 5 км.

№ 7 «Аполлон» модель 3 16 февраля 1965 года 10 июля 1985 года Сатурн-1 1965-009B 1088 Со спутником «Пегас-1»

№ 8 «Аполлон» 003 19 мая 1965 года 19 мая 1965 года Little Joe-2 Аварийный запуск, высота 6 км[25].

№ 9 «Аполлон» модель 4 25 мая 1965 года 8 июля 1989 года Сатурн-1 1965-039B 1385 Со спутником «Пегас-2»

№ 10 «Аполлон PA-2» 26 июня 1965 года 26 июня 1965 года САС «Аполлона» Суборбитальный полет, высота 2 км.

№ 11 «Аполлон» модель 5 30 июля 1965 года 22 ноября 1975 года Сатурн-1 1965-060B 1468 Со спутником «Пегас-3»

№ 12 «Аполлон 004» 20 января 1966 года 20 января 1966 года Little Joe-2 Суборбитальный полет, высота 23 км

1966-1967

№ 1 AS-201 26 февраля 1966 года 26 февраля 1966 года суборбитальный полет макет «Аполлона», полет 37 мин.

№ 2 AS-203 5 июля 1966 года 5 июля 1966 года 1966-059A 2289 макета не было, только носовой обтекатель, 4 витка

№ 3 AS-202 25 августа 1966 года 25 августа 1966 года суборбитальный полет макет «Аполлона», полет 93 мин до высоты 1136 км.

№ 4 «Аполлон-1» (AS-204) 21 февраля 1967 года 27 января 1967 года трагедия на тренировке

Беспилотные полеты

После трагедии с кораблём «Аполлон-1» НАСА для отработки систем корабля в условиях космического полёта запустило серию из трёх беспилотных кораблей.

9 ноября 1967 года стартовал «Аполлон-4» с габаритно-весовым макетом лунного модуля. Это было первое лётное испытание ракеты-носителя «Сатурн-5». Задача полёта испытание спускаемого аппарата при входе в атмосферу на скорости 11,14 км/с, близкой ко второй космической.

22 января 1968 года запущен «Аполлон-5» с макетом лунного модуля на ракете с номером SA-204, оставшейся после пожара на Аполлон-1. Задача полёта испытание двигательной установки корабля, исследование динамических нагрузок на лунный модуль в условиях космического полёта.

4 апреля 1968 года стартовал «Аполлон-6» с макетом лунного модуля. Испытание спускаемого аппарата вход в атмосферу на скорости 10,07 км/с, близкой ко второй космической. Задача полёта отработка управленческих систем корабля и лунного модуля.

Пилотируемые полеты

комплексные испытания командного модуля и командно-измерительного комплекса.

Первоначально следующим пилотируемым полётом по программе «Аполлон» должна была быть максимально возможная на земной орбите имитация режимов работы и условий полёта к Луне, а следующий запуск должен был провести аналогичные испытания на лунной орбите, совершив первый пилотируемый облёт Луны. Но одновременно в СССР проходили испытания «Зонда» двухместного пилотируемого космического корабля «Союз 7К-Л1», который предполагалось использовать для пилотируемого облёта Луны. Угроза того, что СССР обгонит США в пилотируемом облёте Луны, заставила руководителей проекта переставить полёты, несмотря на то, что лунный модуль ещё не был готов для испытаний.

21 декабря 1968 года был запущен «Аполлон-8», и 24 декабря он вышел на орбиту Луны, совершив первый в истории человечества пилотируемый облёт Луны.

3 марта 1969 года состоялся запуск «Аполлона-9», в ходе этого полёта была произведена имитация полёта на Луну на земной орбите. Некоторые специалисты НАСА после успешных полётов кораблей «Аполлон-8» и «Аполлон-9» рекомендовали использовать «Аполлон-10» для первой высадки людей на Луну. Руководство НАСА сочло необходимым предварительно провести ещё один испытательный полёт.

18 мая 1969 года отправлен в космос «Аполлон-10», в этом полёте к Луне была проведена «генеральная репетиция» высадки на Луну. Программа полёта корабля предусматривала все операции, которые предстояло осуществить при высадке, за исключением собственно прилунения, пребывания на Луне и старта с Луны.

2. Объем Аполлона 6 метров кубических

Неправда

Объём жилых отсеков 12,7 м .

https://www.flickr.com/photos/projectapolloarchive/albumshttps://www.flickr.com/photos/projectapolloarchive/albums - тысячи и тысячи фотографий с "Аполлонов"

https://curator.jsc.nasa.gov/lunar/lsc/index.cfmhttps://curator.jsc.nasa.gov/lunar/lsc/index.cfm - перечень лунных образцов доставленых на Землю экспедициями "Аполлонов" и "Лун", ко многим есть описание программы исследований, минералогический и химический состав.

https://transit-finder.com/resultshttps://transit-finder.com/results - поисковик транзитов МКС (построенной в большей части американцами) через лунный или солнечный диск, ну это для особо упоротых плоскоземельцев

Каких именно элементов? Сконструированных для давления в 750 или для пониженного?

Они все летали на 1/3 давления на чистом кислороде, в отличие от наших Востоков Восходов.