830

53

Уссурийск рос с юга на север в прошлой части я показывал древний Фуэрдань (Суйбин) и русский Никольский гарнизон,

в первой части речь шла больше о старом центре Никольска-Уссурийского (и современном колорите заодно), а вот районы, о которых пойдёт речь сегодня, особенно богаты наследием областного центра Ворошилова, коим был Уссурийск в середине ХХ века. В стороне же от них, за рекой - бывшее Кетрицево, Железнодорожная слободка с огромной станцией и паровозом, которому враги революции скормили Сергея Лазо.

В ХХ веке основным административно-территориальным трендом бывшего СССР было разукрупнение, поэтому "разжалованные" центры областей и губерний - редкость. В России это Выборг, Новороссийск, Новочеркасск, Буйнакск, Тобольск и Александровск-Сахалинский с царских времён и Великие Луки, Николаевск-на-Амуре, Уссурийск, сколько-нибудь серьёзное время бывшие облцентрами при Советах. В ближнем зарубежье губернское прошлое было у Елгавы (Латвия), Каунаса (Литва), Каменца-Подольского (Украина), Кутаиси, Батуми (Грузия), Гянджи (Азербайджан) и Семипалатинска (Казахстан), а областными центрами по несколько десятилетий пробыли Гарм и Куляб (Таджикистан), Жезказган и Аркалык (Казахстан) и целых 6 городов Беларуси (Молодечно, Полоцк, Мозырь, Пинск, Бобруйск, Барановичи). В большинстве своём "бывшие" чахли (самые яркие примеры - Николаевск-на-Амуре, Александровск-Сахалинский, Аркалык и Гарм), реже превращались в "крепких середняков" (Жезказган, Елгава), порой удерживаясь на плаву в роли "второй столицы" небольшой страны (Каунас, Кутаиси, Гянджа), и совсем уж редко находили внутренние ресурсы - как портовый Новороссийск, промышленный Бобруйск или торговый Уссурийск, на роль центра Приморья действительно подходящий куда больше Владивостока - как уже не раз говорилась, Городу Нашенскому уместнее было бы "федеральное значение". Уссурийск напоминает не разжалованный областной город, а напротив - райцентр, недавно повышенный до областного статуса и ещё не вполне вжившийся в эту роль.

×

В Уссурийске нет ярко выраженной центральной улицы, но "первая среди равных" тут, пожалуй, улица Некрасова, как-то незаметно уходящая на север из районов, показанных в первой части. На неё нанизана Центральная площадь со стекляшкой бизнес-центра, унылой коробкой администрации и памятником Борцам за власть советов, по гордому виду которого и не скажешь, что поставлен он в казённому юбилейном 1977-м. По выходным на площади появляется фермерский рынок, но привлекательнее всего на нём не картошечка и огурчики ("свои, домашние"), а дикоросы из тигриных лесов.

Вокруг площади довольно много старых домов Никольска-Уссурийского - но уже не цельными кварталами, как в Старом центре, а россыпью среди хрущоб. Западнее площади - ещё один торговый дом Чурина (1914):

К которому примыкает местный филиал ДВФУ, неожиданно удачно стилизованный под конструктивизм с пережитками модерна начала 1920-х годов:

Бывшая электростанция (1909):

Ремесленное училище (1903):

Последние два ныне принадлежат агроколледжу:

Сталинка которого запомнилась мне своими барельефами - как саратовские Дом с автомобилем и Вуз с Трактором:

Этот бывший винный магазин Тамбовского товарищества (1911), зажатый с двух сторон стеклянной новостройкой, стоит южнее площади, почти напротив гигантского Дома офицеров:

А вот особняк Заворотынского (1912) - напротив, севернее Центральной площади, на углу улиц Некрасова и Пушкина. "Наше всё" в дальневосточных монументах (Владивосток, Дальнегорск) стабильно грустен и даже напуган: не убойся тогда извозчик перебежавшего дорогу зайца, отправился бы Пушкин в худшем случае в Забайкалье, которое при взгляде отсюда вдалеке почти сливается с Москвой.

Главный, впрочем, писатель и вообще "великий земля" Приморья - это Владимир Арсеньев. Как путешественник он оставил здесь немало адресов от квартиры на владивостокской набережной до скалы в Кавалерово, у подножья которой ему повстречался Дерсу. Дома-музеи во Владивостоке и Хабаровске я как-то упустил, а вот тут, в глубине двора у перекрёстка улиц Некрасова и Крестьянской, Владимир Клавдиевич жил несколько месяцев в 1928 году.

По улице Пушкина снова отклонимся на запад мимо пятиэтажки, которая и не просто пятиэтажка, а дом-памятник 100-летию Уссурийска:

Весь следующий квартал охватывает почти на половину периметра Генеральский дом, который я бы назвал Генеральным - по трём фасадам в нём почти полкилометра!

В первой части я показывал несколько зданий эпохи города Ворошилова (1934-56), центра Уссурийской области (1934-43), и в Генеральском доме довольно хорошо угадывается их стиль. Но всё же крупнейшие советские здания Уссурийска строились не для областного центра, а для города-базы Пятой армии, хранившей границу от белокитайцев и самураев. Впрочем, к 1930-м годам Семнаху (ещё одно прозвище дома - он №17) можно отнести с большой натяжкой: коммуникации его к 1970-м годам пришли в такой вид, что здание пришлось расселять, а реконструкция затянулась на десятилетия. На кадре выше хорошо виднен контраст аутентичных "крыльев" и осовремененного, упрощённого фасада.

И Дом командного состава - название теперь сугубо историческое. На первых этажах и вовсе магазины, в одном из которых я купил взамен сломавшейся компьютерную мышь, которой теперь пишу эти посты. Напротив же - бывшая Городская дума Никольска-Уссурийского (1917), надстроенная в 1935 году под уровень областного центра. Ныне её занимает небезызвестная "Славянка", при упоминании которой любой военный начинает ругаться примерно как тот "боевой генерал" из вагонного анекдота Трахтенберга.

А вот бывший Дом Советов Уссурийской области (1938) стоит севернее по всё той же улице Некрасова:

Бывшие дома Советов - это тоже целый жанр, которым особенно богата Прибалтика (Шяуляй, Лиепая), а лучший образец я видел так и вовсе в Алма-Ате. Но только обычно "сталинские" Дома Советов передавали вузам, в Уссурийске же поступили оригинальнее - правление исчезнувшей области теперь служит детской больницей:

Интересно, что вокруг бывшего Облсовета - совершенно невзрачная местность: кажется, здесь намеревались построить новый социалистический район, но дальше случилась война, а там и область упразднили. Через пару кварталов, мимо ресторана "Пекин" на первом этаже китайской общаги, мимо пафосного Корейского культурного центра, дороги приводят в промзону.

Ядро которой образует первый на Дальнем Востоке (1935) Уссурийский авторемонтный завод, чинивший технику для Особой Дальневосточной армии и мелиораторов, осваивавших окрестные поля. Надо заметить, до 2007 годах тут было ещё и Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище (УВВАКУ!), основанная в 1947 году в украинских Ромнах и в 1958 переехавшее в Зелёный Клин. Так что нынешняя сверхавтомобилизация города (по фоткам не видно, а тут совершенно американские показатели в 8-9 машин на 10 жителей) ещё и не лишена традиций.

По соседству - забавное здание ресторана "Метелица":

И дореволюционная пожарная каланча:

Да пара постконструктивистских домов на углу Комсомольской и Краснознамённой, пожалуй самых красивых в наследии областного Ворошилова - но только видел я их лишь из окна автобуса, а здесь не догадался к ним свернуть. На востоке в перспективах боковых улиц маячат дымящие трубы.

Низина перед которыми принадлежит грязноватой и заросшей речке Раковка:

За которой лежит Слободка. Железнодорожная слободка, коей стала деревня Кетрицево в 1891-93 годах, когда через неё прошла изолированная Уссурийская железная дорога из Владивостока в Хабаровск. Станция первоначально называлась Никольской, в 1903-07 - Кетрицево (хотя само Кетрицево ещё в 1898 году вошло в состав неовосозданного города), потом Никольск-Уссурийский, с 1935 года - Ворошилов-Уссурийский, и наконец с 1957 - просто Уссурийск. На привокзальной площади Ильич, тут больше похожий на лихого командира, ведущего дивизию "по долинам и по взгорьям". Видать, тут и имеется в виду его незримое присутствие в последнем марше красных на Владивосток:

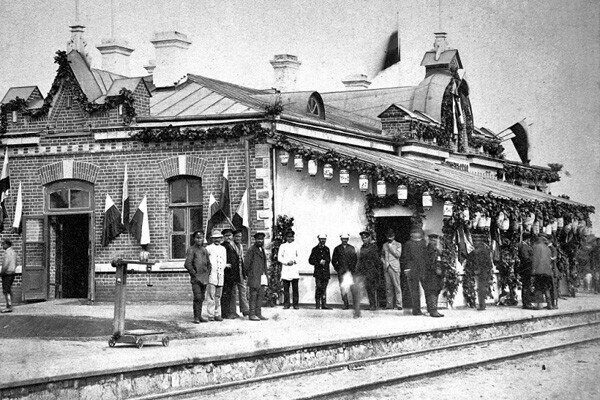

Известно, что переименовывать станции железнодорожники крайне не любят, и Уссурийск наверное тут поставил рекорд. Немногим меньше метаморфоз было и у его вокзала. Первоначально, несмотря на солидный размер села и гарнизона, он был совершенно зауряден, да и стоял по другую сторону путей:

В 1903 году, однако, эта станция сделалась первым на Дальнем Востоке железнодорожным узлом, а для пассажиров Китайско-Восточной ветви Транссиба развилкой: направо был Владивосток, а налево - Хабаровск. Можно только представить, какой бомбей творился на станции поначалу - со строительством более крупного вокзала (1908-10) власти затянули на несколько лет.

В 1930-х годах второй вокзал чуть расширили и поменяли ему дизайн - не вполне понял, для чего, но получилось красиво:

На этом же вокзал я видел тех несчастных северокорейцев, фотографию которых уже показывал в обзорах Дальнего Востока и Приморья. Трудолюбивые и безропотные люди чучхе активно работают на Дальнем Востоке, чаще всего на лесозаготовках, а перевалочная станция для них именно Уссурийск, где от поезда Москва-Владивосток отделяется прицепной вагон через Хасан до Пхеньяна. Работают они тут вовсе не по воле Партии, а вполне на себя - в КНДР тоже умеют делать Перестройку, и гастрабайтеры оттуда в основном зарабатывают себе стартовый капитал на малый бизнес.

В Китай, отсюда, кажется, не ходит ничего, хотя вообще-то поезд до Суйфуньхэ или хотя бы пограничного Гродекова бы явно не остался без пассажиров. От Уссурийска до границы - единственный теперь непроезжий участок КВЖД. В целом же трафик по станции вполне транссибовский - как пассажирский (мы и уехали отсюда в Спасск на электричке), так и грузовой с вереницами контейнеров из портов:

В Китай, отсюда, кажется, не ходит ничего, хотя вообще-то поезд до Суйфуньхэ или хотя бы пограничного Гродекова бы явно не остался без пассажиров. От Уссурийска до границы - единственный теперь непроезжий участок КВЖД. В целом же трафик по станции вполне транссибовский - как пассажирский (мы и уехали отсюда в Спасск на электричке), так и грузовой с вереницами контейнеров из портов:

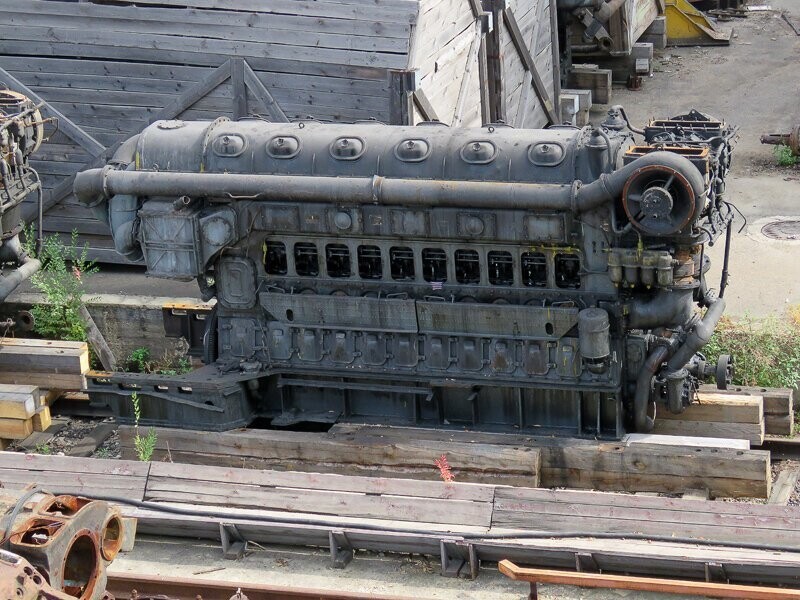

На другой стороне станции начинается бескрайняя промзона локомотиворемонтного завода:

Прямо под открытым небом сложены здоровенные двигателЯ:

А за путями параллельный им проспект Блюхера образует исторический центр Железнодорожной слободы. Длинный пешеходный путепровод от вокзала выходит через грязноватый рыночек в его середину, но мы пойдём на север с южного конца. Там я забыл заглянуть в нужный двор длинной серой пятиэтажки и не увидел старый вокзал с кадра №24а - он, оказывается, ещё стоит, хоть и отрезан от путей забором. Не ахти какой шедевр, а обидно - почему-то "бывшие вокзалы" я особенно люблю, да и просто тема "бывших" пронизывает весь пост. Напротив "старовокзального" двора - путейская больница (1898):

Дом путейского врача Арестова (слева) и учительские квартиры (1906-07, справа), в 1925-26 бывшие Клубом железнодорожников имени Андрея Чумака:

За ними и сама школа (1886) с белёным торцом, одна из старейших на Дальнем Востоке:

Дальше по проспекту возвышается Четорик - так местные называли 4-этажку (1936), воздвигнутую в "областные" времена для железнодорожных специалистов:

А ДК Чумака переехал в бывшее здание школы-пансиона (1906), реконструированное под его нужды в 1925-26 годах. В 1990-х ДКЖД сгорел, а восстановлен был уже в качестве торгового центра:

В сквере между зданий с двух прошлых кадров одиноко стоит чёрный паровоз "Е(л)" под номером 629, в топке которого в мае 1920 года окончил свои дни молдавский дворянин, русский офицер и красный партизан Сергей Лазо, а с ним товарищи Всеволод Сибирцев и Алексей Луцкий. Смерть в огне мне кажется страшнее, чем любая другая, и я помню, какое жуткое впечатление эта история, тогда изложенная одной фразой в монологе учительницы, произвела на меня в 9-м классе. Тогда нам сказали, что это сделали японцы, ибо белые в 1990-х были уж слишком отбелены, а "самураям" к имиджу прирождённых садистов всё равно не привыкать. Но тот имидж сложился скорее в 1930-е годы, в Нанкинской резне и военно-бактериологических лабораториях Маньчжурии. В 1920 же году японцы свергли красных, так глупо напавших на них в Николаевске, и арестовав Сергея Лазо на станции Муравьёв-Амурский (ныне станция Лазо) под Хабаровском, просто отдали его белым на суд. Но кем были те белые и случайно ли Приамурское земство слыло в советской прессе не белым, а Чёрным буфером? Фраза "начали как святые, кончили как бандиты" не на пустом месте родилась: лучшие из белых полегли во ржи меж Волгой и Уралом и замёрзли в сибирских снегах, а выжившие за годы проигранной войны успели озвереть и возненавидеть тот народ, что выбрал красных. Да и были это в основном казаки с той же репутацией бесстрашных воинов и прирождённых садистов, что и самураи. Более того, Лазо в своём страшном финале был не одинок: в Усть-Каменогорске казаки-анненковцы вполне достоверно сожгли в 1918 году местного большевика Якова Ушанова - только не в паровозе, а в пароходе: кажется, так на казачьи буйны головы действовало словосочетание "мировой пожар". И всё же в 9 случаях из 10 ближе всего к истине оказывается наименее драматическая версия, а здесь таковая гласит, что Лазо, Луцкого и Сибирцева белые доставили во Владивосток и там расстреляли, в топке паровоза на станции Эгершельд лишь уничтожив мёртвые тела. Общим "героем" всех версий, однако, остаётся сам паровоз-людоед, хотя и его кое-кто ставил под сомнение: дело в том, что паровозы "Е" для Дальнего Востока строились в Америке, и большая их часть попала в СССР в 1940-х годах по ленд-лизу. Но не все: Ел-629 был построен и доставлен в Россию в 1917 году. А поскольку паровозы были очень нужны Советской России, мрачная расправа никак не сказалась на судьбе машины - так и работал "людоед" на благо Отечества вплоть до 1972 года, а там и списали его сразу же в памятник.

На лавочке у паровоза сидел молодой отец, как минимум меня не старше. Ребёнок спрашивал у папы:

-А зачем этат паявоз стоит?

-Это памятник революции, сынок!

-А зачем памятник?

-Ну вот смотри: и страны уже той нет, и революция никому не интересна, а мы на него глядим - и помним!

Дальше, кажется, ребёнок задал совсем уж философский вопрос "а зачем помнить?", но ответ отца слушать я уже не стал, догадываясь, что настолько прекрасным он не будет.

На лавочке у паровоза сидел молодой отец, как минимум меня не старше. Ребёнок спрашивал у папы:

-А зачем этат паявоз стоит?

-Это памятник революции, сынок!

-А зачем памятник?

-Ну вот смотри: и страны уже той нет, и революция никому не интересна, а мы на него глядим - и помним!

Дальше, кажется, ребёнок задал совсем уж философский вопрос "а зачем помнить?", но ответ отца слушать я уже не стал, догадываясь, что настолько прекрасным он не будет.

Напротив - похожий на отрубленную голову памятник Ивану Дуракову, другому революционеру, "зверским замученному белобандитами и интервентами" в 1921 году. На Дальнем Востоке, в отличие от большей части бывшего СССР, таким оборотам веришь: сюда белые отступили разобщённой и озлобленной толпой и позвали в свой дом интервентов, красные же пришли отлаженной военной машиной и вместо продразвёрсток принесли изгнание врагов и мир. За отрубленной головой же - бывший дом врача Фролова: кажется, здесь, на первой станции после Маньчжурии, где в те годы свирепствовала последняя на памяти человечества эпидемия чумы, путейские врачи были элитой.

За ДК Чумака - бывшее Железнодорожное собрание, построенное в 1918 году, когда железная дорога ещё жила своей жизнью, от сторонников и противников советской власти держа нейтралитет:

В сквере - Ильич в жесточайшей коррозии и забор из вагонной обшивки, отделяющий его от станции:

У перекрёстка со Слободской улицей, в створе которой и пересекает станцию путепровод, Никольск-Уссурийский вновь превращается в Ворошилов:

По левой стороне проспекта Блюхера тянутся заборы, цеха и проходные локомотиворемонтного завода, а справа возвышается фасад Приморской сельхозакадемии, куда больше похожей на обком, чем то здание на Некрасова:

Она была основана в 1947 году в далёком Ярославле, а в 1957 в полном составе и без разговоров отправилась в Уссурийск - мелиорировать и поднимать плодородную, но слишком влажную и просто непривычную советскому пахарю Приханкайскую равнину.

УЛРЗ же хотя и старейшее предприятие города (1893-95), а ничего старше брежневской эпохи я в его корпусах не разглядел. Возможно, первоначально железнодорожными мастерскими было здание на другой стороне улицы, ныне также принадлежащее ПСХА:

В целом же эта промзона просто на удивление живописна:

Дальше по проспекту Блюхера лишь пятиэтажки и деревянный барачник:

Но я шёл через них битых 2 километра, чтобы сфотографировать воинскую часть. Более точных источников я не нашёл, но на викимапии, от лица служившего здесь человека, сказано, что эту казарму построили в 1918-20 годах японцы как уссурийскую базу своей интервенции. Сомнительнее продолжение легенды о подземных ходах, что расходятся отсюда по всему городу, а воду из них так и не могут откачать с 1922 года, когда "самураи" ушли. В пользу японского происхождения казармы говорит то, что стоит она уж очень необычно - гарнизоны в Уссурийске сосредоточены буквально на другой стороне города, да и для охраны вокзала эта часть далековата от него. В архитектуре, напротив, если и можно углядеть какую-то специфику - то лишь при очень большом желании: на японское наследие Карафуто это здание не похоже ни единой деталью. О японском происхождении тех или иных военных объектов легенды ходят по всему Дальнему Востоку (дома 1930-х годов же частенько считают "построенными японскими пленными"), и достоверные опровержения этих легенд мне не известны. Однако если всё же "японская" версия достоверна - то это действительно уникальный для России памятник:

Ныне здесь базируются передвижной танкоремонтный завод, и у проходной я издали заснял забавную витрину с танчиками. Хотелось подойти ближе, но военных за эту долгую поездку я уже достаточно раз злил...

Дальше я вернулся на вокзал, а вскоре подошла и электричка, которой мы отправились по Транссибу в сторону Москвы. Пейзажи Приханкайская равнины - плавни, болотца, луга, вспаханные поля, тонкие деревца да красный по осени Сихотэ-Алинь на горизонте. Самое густонаселённое место Дальнего Востока - с поезда от Владивостока до Хабаровска почти повсюду стабильно ловился интернет.

Какие-то станции:

Самая приметная из которых - Сибирцево, до 1972 года - Манзовка. Вокзал 1930-х годов не случаен - в те годы отсюда протянулись боковые ветки на восток и на запад (1932), к гарнизонам у озера Ханка.

Здесь стоит ещё один паровоз "Е", на этот раз действительно попавший в СССР по ленд-лизу:

В следующей части попрощаемся с Приморьем в городке Спасск-Дальний.

Автор VARANDEJ

Автор VARANDEJ

Ссылки по теме:

- 23 причины срочно отправиться в Камбоджу

- 25 причин, почему стоит посетить Испанию

- Почему люди не улыбались на старых фотографиях?

- Теперь вы точно захотите в Японию: 20 занимательных фактов о стране восходящего солнца

- Как выглядели иранки до того, как надели паранджу

реклама