4023

72

Однажды Пётр I наведался в компании Алексашки Меншикова в покои своей супруги, и поделился с двумя самыми близкими людьми пока ещё тайным планом: "В Персию пойдём!". Далёкая Персия определённо казалась императору лёгкой добычей, ведь на примере родины он знал, чем чревато слишком долго сидеть в Средневековье. Вскоре, однако, планы государя обсуждал весь дворец, и первым делом монарх, как водится, отходил Меншикова своей тростью.

Ну Меншиков вычислил изменника быстро - в покоях императрицы в клетке сидел попугай, и радостно повторял голосом государя - "В Персию пойдём!".

Поход, однако, состоялся, и я знал, что часть нынешнего Ирана - Гилян, Мазендеран и Астрабад, - в 1721-34 годах была частью Российской империи. Оказавшись в мае в Азербайджане и поняв, что 4-х недель на него хватит с излишком, я решил съездить в эти края. Но собирая информацию по персидской википедии через веб-переводчик, я обнаружил, что тема Русской Персии куда как сложнее и шире. И в первой части рассказа про Иран - о том, ради чего я в принципе покинул свою постсоветскую "зону комфорта". Многое здесь - эксклюзив, впервые представленный на каком-либо языке, кроме фарси.

Поход, однако, состоялся, и я знал, что часть нынешнего Ирана - Гилян, Мазендеран и Астрабад, - в 1721-34 годах была частью Российской империи. Оказавшись в мае в Азербайджане и поняв, что 4-х недель на него хватит с излишком, я решил съездить в эти края. Но собирая информацию по персидской википедии через веб-переводчик, я обнаружил, что тема Русской Персии куда как сложнее и шире. И в первой части рассказа про Иран - о том, ради чего я в принципе покинул свою постсоветскую "зону комфорта". Многое здесь - эксклюзив, впервые представленный на каком-либо языке, кроме фарси.

Слова "Персия" и "Иран" - не синонимы. Персия - это пустыни и оазисы меж расходящихся под острым углом нагорий Эльбурса и Загроса, а Иран - огромная территория, на которую простиралось её культурное и политическое влияние. Свойством многих великих держав являются "шлейфы", простирающиеся далеко за их пределами - как Англосаксонский мир, Русский Мир или Большой Иран. Последние два накладываются друг на друга в Средней Азии и на Кавказе, ну а Исламская республика Иран, чьи границы почти не менялись уже без малого 200 лет - она побольше Персии, но куда меньше Большого Ирана. В древности по своему культурному уровню и военной мощи Иран был страной масштабов Китая, Индии или Эллады-Рима-Византии, дал миру зороастризм и манихейство, Авиценну и Алгоритма, царя царей Кира Великого и непобедимую даже для римлян Парфию... а позже пошёл в разнос. Сельджуки, монголы и Тамерлан сожгли персидские сады, сравняли с землёй города, затоптали караванные дороги, оставив вдоль них высокие башни из отрубленных голов. Тюрки, бывшие важной силой в истории Ирана с момента своего появления, теперь заселяли северные провинции, а тамошние персы переходили на их язык - их потомки ныне известны как азербайджанцы. Они и пересобрали Иран в первые годы 16 века: тюрок-кызылбаш Исмаил Хатаи из Ардебиля огнём и мечом объединил персидские земли от Кавказа до Индийского океана, и принял древний титул "царя царей" шахиншаха. Принёс он персами ещё кое-что - шиизм, на века ставший в Иране одной из основ идентичности.

×

С севера над Персией нависает Эльбурс (в местном произношении Альборз) - длинный горный хребет, по высоте вполне сравнимый с Эльбрусом - на кадре выше маячит над Тегераном вулкан Демавенд (5610м), высшая точка страны. За горами, узкой полосой вдоль Каспийского моря - тот самый "Иран, но не Персия" - древняя Варкана (Земля Волков), в греческом варианте Гиркания, а в арабском Джурджания. От Кавказа до Каракум её имя звучит по сей день, переиначенное на разные лады - Ургенч, Горган, Гилян, Грузия... Поначалу Варкана входила в Туран - тёмную половину Ирана, где жили кочевники, нам известные как скифы. Берег Каспия населяло их племя дахи, которых в "Шахнаме" покорил легендарный царь Кей-Кавус. В достоверной истории Гирканией правили Мидия, Ахемениды со времён Кира Великого, Селевкиды со времён Александра Македонского, Парфия на пути экспансии Рима, и Сасаниды, с которыми был связан с Иране последний доисламский расцвет. А арабское вторжение раскололо древний край на части.

В юго-западном углу Каспийского моря лежит Гилян - маленькая, но самая в Иране густонаселённая и самая плодородная, крайне самобытная провинция. Густые горные леса, рисовые поля в низинах и чайные плантации на крутых склонах - всё это кажется похожим на Индокитай, а вовсе не на пески Ближнего Востока, с той лишь разницей, что обильные здешние дожди зимой сменяются катастрофическими снегопадами.

В местном "скансене" - высокие деревянные дома с соломенными крышами, и скорее европейские, чем азиатские платья местных женщин, вплоть до Исламской революции не знавших многожёнства.

Гиляки (не путать с сахалинским тёзками!) в древности успели принять несторианство (под 533 годом упоминается даже епископ), а в 760-х годах так и не покорились арабам - мусульмане заняли равнину на морском побережье, а вот лесистые горы остались для воинов Аллаха неприступны. С ослаблением халифата дейлемиты (как арабы называли гилянцев) расселились на Армянское нагорье и Загрос, оставив там значительный след. Ислам они всё-таки приняли - но мирно. К единому Ирану их ненадолго пристегнули монголы, а окончательно это сделали лишь Сефевиды, причём до 1592 года Гилян оставался вассалом и не раз бунтовал.

Иначе складывалась судьба земель на юго-востоке Каспия. В последние века доисламского Ирана на место дахов пришли другие кочевники тапуры, а потому арабам эта земля была известна как Табаристан. Здесь тоже зелёные горы и плодородная земля, но климат ближе к средиземноморскому, а в полях растёт пшеница.

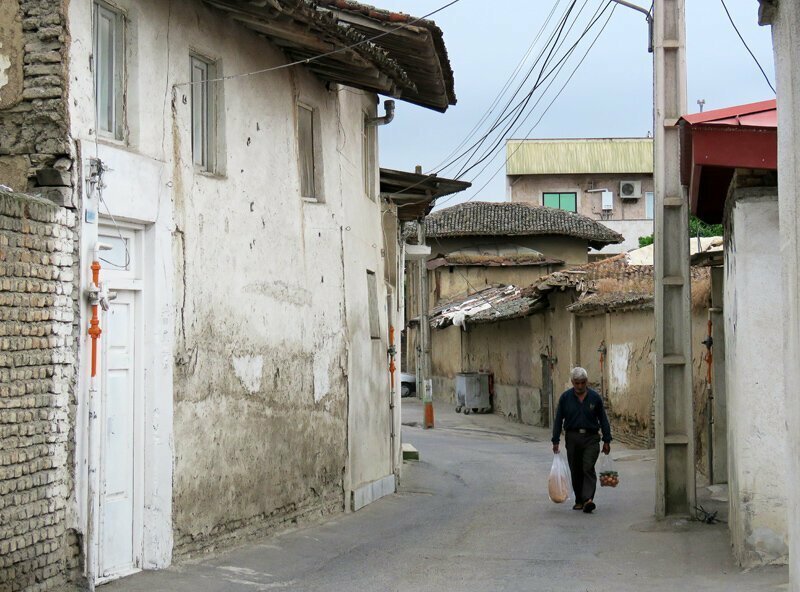

Вдобавок, через Табаристан проходили важные пути из Европы в Индию и Китай, давшие жизни древним городам, как античная Задракарта, древнеперсидский Горган, современные Сари и Астрабад, лишь в ХХ веке ставший новым Горганом. Типичный пейзаж - глухие глиняные фасады, как в Бухаре или Хиве, и покатые замшелые черепичные крыши, как в Крыму или Турции.

Над Табаристаном сменялась власть лояльных арабам династий, а с упадком Халифата этот край больше смотрел на восток, на Таджикистан (в смысле - владения Саманидов) и Хорезм. Ислам здесь уже в те времена укоренился в шиитском варианте, но ещё не забылся зороастризм, и вот для одного из царей династии Зияридов потомки построили первую в мире ракету. Башня Кавуса считается первым шатровым мавзолеем, и из Табаристана эта архитектура попала в Хорезм, оттуда - в Золотую Орду, и далее на Русь в виде шатровых храмов., на мой художественный взгляд бывших прототипам космических ракет.

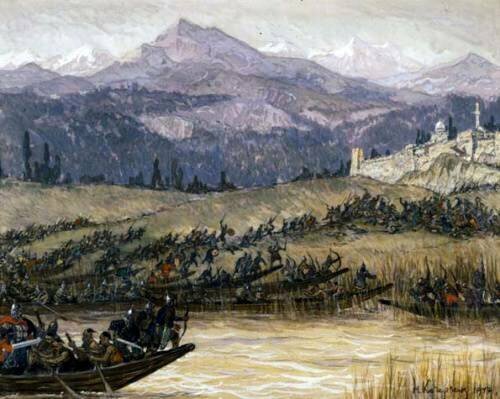

И именно в Табаристане впервые встретились рус и перс. Где-то в 870-х годах на прибрежный остров Абескун, служивший базой иноземных купцов, вдруг напали ранее незнакомые бородатые варвары, чей язык не был похож на арабский и тюркский. Были они дики и свирепы, но довольно малочисленны и так и полегли в бою всей дружиной. Тот же финал ждал набеги в 909 и 910 годах, хотя масштаб их был уже куда как больше - прежде, чем погибнуть в дайламитской засаде, русы успели разграбить Абескун и множество деревень на побережье. Однако слабым местом дайламитов было отсутствие на Каспии сильного флота, и вот в 913 году со стороны устья Волги на Табаристан и Гилян обрушилось несколько десятков кораблей, каждый из которых вёз сотню воинов. Русы опустошили прибрежные города и земли, сожгли Сари, затем вторглись в Ширван и на несколько месяцев укрепились на островах Бакинского архипелага, ставших этакой Каспийской Тортугой. Иные арабские историки даже спустя сотню лет считали русов народом островитян, у которых дочери наследуют отцовское богатство, а сыновья - мечи. По некоторым сведениям, русская колония на Каспии в 913 даже успела креститься, а после задуматься о переходе в ислам. Достовернее лишь то, что вскоре "пираты Каспийского моря" покинули острова и решили прорываться домой. Но вновь увидеть родные луга довелось немногим - поредевшее в набегах войско с богатой добычей разгромили хазары и добили булгары выше по Волге. Позже русы ходили на Каспий ещё не раз, но в Табаристане более не появлялись. О том же, что это вообще было, есть неимоверное количество гипотез от попыток экспансии викингов по волго-балтийском пути до политических тёрок Табаристана с Хазарией, последним аргументом которой становился "зелёный коридор" для варваров.

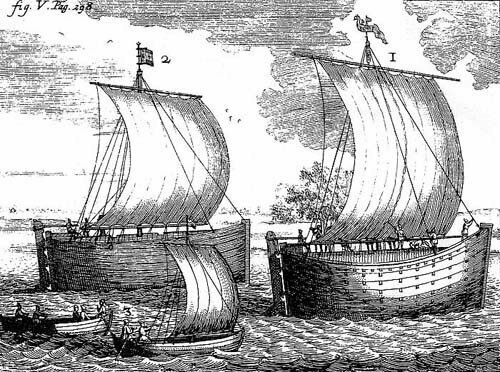

Дальше и Русь, и Персию опустошили монголы, а на смену Табаристану пришло другое название - Мазендеран. Всё это время здесь частым гостем были русские купцы, как например Афанасий Никитин, прибывший в Персию через Сари. Хотя, конечно, для тогдашних персов Русь была маленькой и бедной страной где-то на краю Земли. Однако покорив свою бывшую метрополию Золотую Орду, Россия стала отодвигать свои границы всё ближе к Ирану, и в 1651-53 годах царь и шах, вернее их дальние подданные, впервые столкнулись на Тереке. Персы со второй попытки взяли русский Сунженский острог на территории нынешней Чечни, но в целом у Москвы и Исфахана тогда хватало других проблем, и первая русско-персидская война так и не вышла за рамки пограничного конфликта. Куда веселее на Каспии стало спустя 15 лет: весной 1668 года "из-за острова на стрежень" вновь заявились бородатые варвары, общей свирепостью весьма похожие на тех древних русов. Это были мятежные казаки Степана Разина, с Волги ушедшие на юг, подальше от царёвых воевод. Быстрее них к шаху Сефи II пришло письмо от русского царя, предупреждавшего, что на Персию идут повстанцы, и Россия не отвечает ни за действия этих бандитов, ни за их жизни. Шах, однако, счёл, что приручить русских казаков - не самая плохая идея, и показав силу в бою, персы перешли к переговорам и пропустили казаков в гилянскую столицу Решт. Там разинцы ходили на базар торговать награбленное, да только заполоняла кручинушка их буйны головы - не за тем бежали казаки на вольно волюшку! Словом, в итоге диковатые гости разграбили винный амбар, и выпив его содержимое, с боями прорвались к своим стругам. Тех, кто не смог вырваться из Решта, персы заковали в кандалы и бросили собакам, но Разин со товарищи ушли в Мазендеран, разграбили Астрабад и осели всё на том же Абескуне (к тому времени известном как Ашур-ада), срубив там небольшой острог. С окончанием зимних штормов разинцы решили возвращаться в Россию, и где-то у берегов Азербайджана, у Свиного острова (что именно так называли казаки - не ясно по сей день) их нагнал шахский флот из Астары. В распоряжении казаков было 2-3 десятка небольших и вёртких стругов с парой пушек на каждом - против 50-70 бусов, то есть достаточно крупных парусных кораблей. Но морской державой Иран не был никогда, а астаринский наместник Мамед-хан принял весьма странное решение соединить суда цепями, чтобы ни одно из них не могло утонуть. Но эффект оказался прямо противоположным: казаки, конечно, не могли не знать, что одиночка может обратить в бегство ватагу, если верно вычислит вожака да как следует врежет ему промеж глаз. Юркие струги прошли сквозь линии обороны и стаей атаковали шахский флагман. Начав тонуть, тяжёлый корабль увлёк за собой соседей, а дальше по цепочке и весь флот. Бой у Свиного острова стал первой морской победой в истории России, и пожалуй так и остался самой триумфальной: потеряв около 200 человек (в основном поражённых из луков) и сохранив все струги, разинцы почти полностью уничтожили флот, втрое превосходивший их личным составом (3700 персов против 1200 казаков) и в десятки раз - тоннажем. Из цепи спаслось лишь 3 корабля, на одном из которых бежал Мамед-хан, а среди пленных оказалась единственная на бусах женщина - ханская дочь, ставшая теперь любовницей атамана. Это её, по преданию, пьяный Стенька Разин и бросил "в набежавшую волну" - уже на Волге, куда казаки благополучно вернулись, чтобы ненадолго помириться с властями и вскоре взбунтоваться вновь.

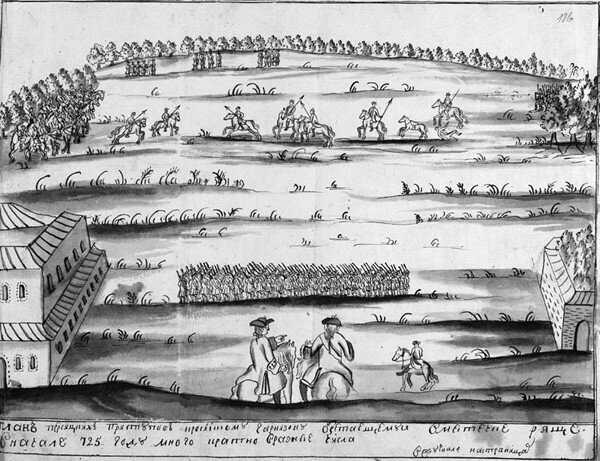

Регулярная русская армия же впервые вторглась в Персию в 1722 году: прорубив "окно в Европу", Пётр I задумался об окне ещё и в Азию, тем самым возродив древний торговый путь "из латин в басурмане". Построив флот в Казани и Астрахани, при поддержке казаков, кавказских горцев, грузин и армян, император двинулся на юг, и взятие Дербента стало последним военным походом, в котором Пётр I участвовал лично. В это же время русская эскадра подошла к деревне Пирбазар на берегу Гиляна, и молниеносный десант под руководством полковника Николая Шипова занял Решт (в тогдашнем произношении Рящ) - торговый город не был укреплён, зато каменный караван-сарай прекрасно подошёл на роль цитадели. В Ряще русские окопались на зиму, отбили несколько персидских атак, а в следующую навигацию взяли штурмом Баку. В это же самое время с запада в Закавказье вторглись турки, а с востока пришли афганцы, взяли Исфахан и свергли последнего сефевидского шаха Султана Хусейна, чьё имя в Персии по сей день считается нарицательным в значении "руководитель-тряпка". Его посланники к тому моменту уже ехали в Петербург и Константинополь просить мира: по итогам Персидского похода России отошли Ширван, Гилян и Мазендеран. Последний, впрочем, был "нашим" только на бумаге - русских войск там не стояло, да и сам Иран фактически снова рассыпался, так что и неясно было, с кем там вообще вести дальнейшие дела. За Ширваном и Гиляном же приглядывал Низовой корпус, но фактически и там русская власть свелась к военной оккупации - новые южные пределы не входили ни в один из регионов страны, там не появилось гражданского населения, да и солдаты в знойной сырости тысячами мёрли от эпидемий. Смута не оставила надежд и на торговый путь, теперь упиравшийся в горы Эльбурса, и в 1732-35 годах Россия возвратила шаху покорённые земли, чтобы вместе дружить против турок. От десятилетия русской власти в Гиляне не осталось следа. Участвовавший в том походе капитан Фёдор Соймонов, позже первый русский гидрограф, в 1763 году опубликовал "Описание Каспийского моря и чиненных на оном Российских завоеваний" - на кадре ниже одна из его иллюстраций.

В те времена грозный Надир-шах чуть не восстановил Большой Иран, да в Индии и Средней Азии задал шороху. Но его смерть принесла новую смуту, по итогам которой к власти пришла династия Зендов. И всё же идея "в Персию пойдём!" никуда не ушла, а на рубеже 18-19 веков, когда Россия обладала мощнейшими в мире промышленностью и армией, обрела новый смысл: Персия должна была стать плацдармом для сухопутного вторжения в Индию. В 1782 году граф Марко Войнович занял всё ту же многострадальную Ашур-аду (Абескун), чтобы сделать там военный порт и факторию, и даже русское название ей дал - полуостров Потёмкина. Однако Мазендераном к тому времени правил Ага-Мухаммед из очередного азербайджанского племени каджаров, в детстве оскоплённый зендским шахом и потому, видать, неимоверно злой. Войновича он обманом взял в плен, и хотя позже отпустил, заселять факторию так никто и не решился. Ага-Мухаммед же вскоре пересёк с войском Эльбурс, и за десятилетие покорив весь Иран, положил начало новой династии Каджаров и перенёс столицу в Тегеран, тогда бывший по сути дела мазендеранский торговой колонией за горами. В 1796 году Каджары вторглись в Грузию, но последовавшую за тем небольшую войну 1796 года прервали петербургские интриги. Всерьёз Россия взялась за Персию позже: в 1804-13 годах были покорены полунезависимые тюркские ханства на территории нынешнего Азербайджана, а в 1826-28 годах - Восточная Армения и Нахичевань. Далёкая колониальный война для нас, для Персии эти войны стали одними из самых тяжёлых и трагических в её истории. Вот например в Медресе Сердаров в Казвине, которое построили в 1815 году братья Хасан и Хусейн в благодарность за то, что Аллах дал им уйти от русских пуль

Туркманчайский договор 1828 года, подведший черту эти войнам, в Иране до сих пор служит именем нарицательным - "я заключил Туркманчай" значит "мне навязали крайне плохие условия". Обе войны выпали на долю Фетх-Али-шаха, второго из Каджар, и хотя договор заключался пафосно и льстиво, вскоре персы чуть не накликали ещё одну войну.

В переулках тегеранского базара ещё несколько лет назад стояло здание первого русского посольства, открывшегося осенью 1828 года. Послом был назначен небезызвестный Александр Грибоедов, "Горе от ума" писавший в свободное время, а вообще-то бывший крупным чиновником и дипломатом. Из Тифлиса в Иран он уехал с мрачным настроем: Александр Сергеевич много участвовал в предшествовавших Туркманчаю переговорах, и в общем понимал, какую злобу затаили персы за своими восточным улыбками, равно как и то, что своего поражения они не простят русским и через тысячу лет. Поначалу посольство располагалось в Тебризе, откуда и до России было рукой подать, но с осени перебазировалось в Тегеран. Обстановка там накалялась день ото дня: на Иран была наложена огромная контрибуция, у сановников под её выплату изымались богатства, да вдобавок в Россию массово уезжали армяне, на которых во многих персидских городах держалась вся торговля. Многие из этих армян служили при шахском дворе и знали его секреты, а визиря Аллаяра окончательно доканал отъезд двух армянок, входивших в его гарем. Ещё поговаривают, что Грибоедов хаживал к его жене (но это не точно!) и совершенно не чтил традиций, позволяя себе, например, сидеть в присутствии шаха. Словом, русский посол был самым ненавидимым человеком во всей персидской столице. Грибоедов это понимал, и даже подал шаху ноту о том, что в связи с угрозами своей жизни отбывает в Россию. А на следующий день у посольства собралась толпа, которую повёл на штурм глава духовенства мирза Месих. Силы были неравны - в бою погибли все дипломаты и охранявшие их казаки, спасся лишь секретарь Иван Мальцов, завернувшийся в приставленный к стенке ковёр, за что до конца жизни остался изгоем в русской элите. Но поджечь новую войну у сановников не получилось: шах, конечно же, знал историю и помнил, что делали монголы или Тамерлан с теми, кто посмел убить посла. Устрашение Персии самовольно организовал генерал-адъютант Иван Паскевич-Эриваньский, стянувший в Астрахань войска и не пропускавший новоназначенного русского посла к границе. Примерив на себя все ужасы древних карателей, шах казнил без разбору несколько десятков человек по одному лишь подозрению в причастности к погрому, низложил Месиха, отправил Аллаяра в дальний угол страны, а в Петербург отослал покаянное письмо, принца Хосров-мирзу и огромный бриллиант, когда-то захваченный у Великих Могол Надир-шахом - как "Шах" он и хранится по сей день в Алмазном фонде. Но более выгодного мира, чем Туркманчай, всё равно было уже не заключить, а Николай I не был настроен продолжать экспансию, да и наверное, в глубине души был рад гибели очередного вольнодумца.

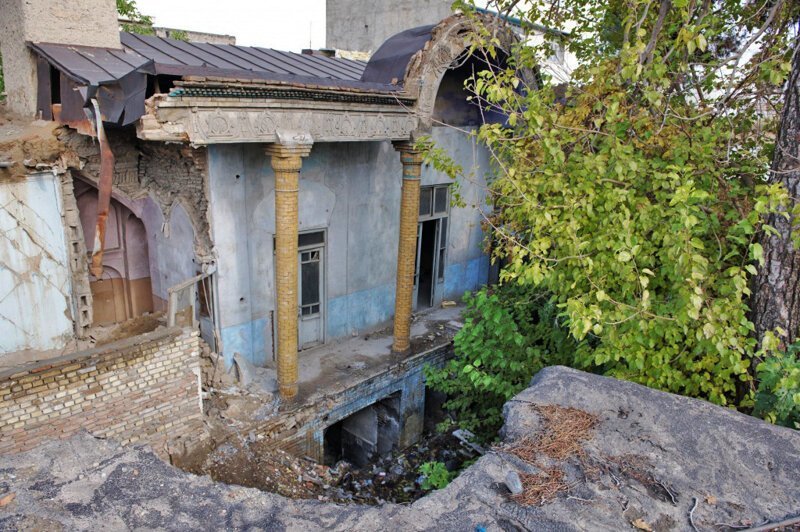

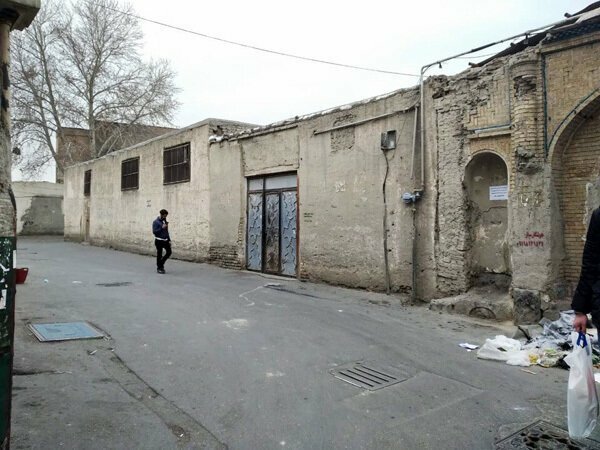

Грибоедовское посольство могло бы стать важнейшим памятником Русской Персии, но пару лет назад, на волне потепления отношений, в Тегеран приезжал один наш депутат, посетил историческое место да пожурил встреающих, что неплохо бы тут сделать музей. Конечно же, для гордых персов это было пощёчиной, и здание снесли подчистую. Чуть позже один знакомый знакомого (нижнее фото - его) нашёл заваленные мусором ворота, я же не обнаружил в указанном месте ничего даже отдалённого схожего.

Зато стоит ещё армянская церковь Сурб-Татевос (1768), в те годы единственный христианский храм Тегерана. Поэтому при ней хоронили любых умерших здесь европейцев, и не стали исключением казаки из охраны посольства. В целом, нынешние персы Грибоедова не помнят, а скорее - помнить не хотят.

Памятник Грибоедову же поставили в Тегеране аж в 1912 году, вот только не на месте его гибели - к тому времени посольство получило огромную новую территорию в предместьях.

И всё же после Туркманчая торговля почти на век возобладала над войной. Традиционно русскими воротами в Персию служила Астрахань, через которую туда ходили ещё разинцы и Афанасий Никитин. Именно в середине 19 века там были построены важнейшие памятники уже не Русской Персии, но Персидской Руси - как огромное Персидское подворье (1852-63), шиитская Персидская мечеть (1859) или маленькое изящное Персидское консульство.

В 1837-42 годах Россия наконец закрепилась на Ашур-аде - ещё до основания Форта-Шевченко и экспансии в Туркестан здесь была создана Астрабадская станция Каспийской флотилии, помогавшая персам отражать набеги туркмен. По факту островок оставался русским владением вплоть до революции, и в его густой траве ещё лежат руины маленькой крепости.

Хотя бы один корабль из этого "персидского Порт-Артура" постоянно дежурил в гилянском порту Энзели, который современние всё чаще называли "Персидский Харбин". Он и поднялся ещё в 1720-е годы как база снабжения Низового корпуса:

А к началу ХХ века в Энзелях жило до 2 тысяч русских подданных, работавших в основном на икорных промыслах, основанных в 1860-х годах астраханскими братьями-армянами Георгием и Степаном Лианозовыми. Последний больше прославился как нефтяной магнат, со съедобного чёрного золота переключившийся на горючее, однако именно армянин, разбогатевший в Иране, продвигал на Западе чёрную икру как русский гастрономический "бренд". В нынешних Энзелях об этом напоминает несколько типично русских домиков. Другой колонией армянских купцов из России был Бендери-Гез недалеко от Ашур-ады, и там вроде бы тоже сохранилось что-то подобное, но Бендери-Гез я видел лишь с поезда.

Помимо армян, в персидской торговле активно участвовали евреи. Лазарь и Яков Поляковы из Ростова-на-Дону, потомки выходцев из Беларуси, основали в 1889 году "Товарищество промышленности и торговли Персии и Средней Азии", а в 1891 году - Ссудно-учётный банк Персии, три года спустя выкупленный Министерством финансов. Не знаю, сохранилось ли его здание в Тегеране...

...но мне сложно отделаться от ощущения, что застраивался город тех лет по его образцу:

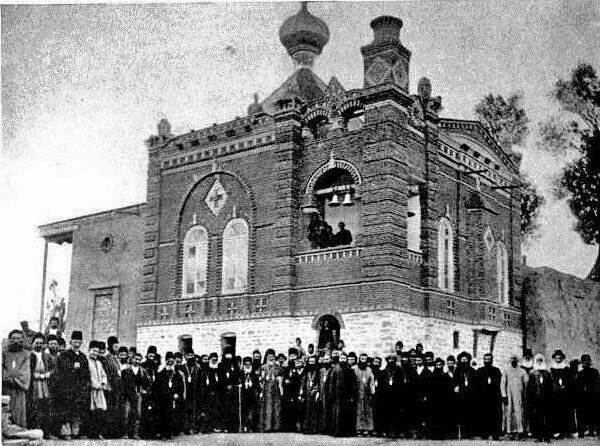

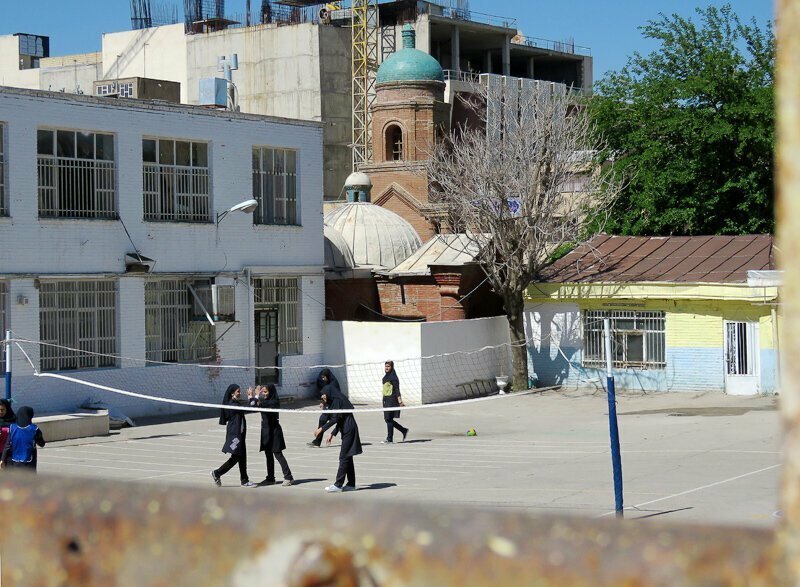

Впрочем, русская экспансия была не только торговой. Ведь помимо армян в Персии есть и другие христиане - ассирийцы, чья церковь представляет собой последнюю ветвь некогда влиятельного в Азии несторианства. Они живут по обе стороны персо-турецкой границы между огромных озёр Ван и Урмия. Урмийская община не отличалась фанатизмом, и в 1896 году с подачи епископа Мар-Ионы присоединилась к Русской православной церкви. Два года спустя в Урмии была основана православная миссия, а в 1901 году к древней церкви Мат-Мариам был пристроен Никольский собор. Мар-Иона умер в 1910 году в своей резиденции в селе Супурган, и хотя Урмийский округ был повышен до епископии Урмийской и Сальмасской, фактически уже в начале ХХ века началось возвращение ассирийцев к несторианству и изгнание православных священников. После 1917 года Урмийская духовная миссия перешла в Русскую Православную Церковь за границей, а окончательно сошла на нет в 1946 году. Никольский собор где-то в это время был разобран, а в Урмии (куда я не доехал) о былом напоминают надгробия православных священников в крипте да популярная в местном рационе картошка.

Другая Никольская церковь (1905) по сей день стоит в Казвине на пол-пути из Решта в Тегеран:

А вокруг ещё пара русских зданий и одинокая водонапорная башня - всё вместе слагает квартал Кантур, а по-нашему говоря - Контора:

Контора чего? Русский Иран удивительно похож на Русский Китай в миниатюре, а значит в нём не обошлось без Персидской КВЖД. В древнем степном Казвине, успевшем побыть столицей Сефевидов между Тебризом и Исфаханом, на рубеже веков жили русские инженеры, строившие Энзели-Тегеранское шоссе от Каспийского моря к столице:

И на крыше какого-то здания у рештской объездной - не арба, а фаэтон. Строительство железной дороги через горы представлялось тогда делом слишком сложным, но те же братья Поляковы, договорившись с визирем, в 1893-1900 годах проложили от столицы до Каспия гужевой тракт.

Но самое интересное было дальше - фактически, Энзели-Тегеранское шоссе стало первой русской автодорогой! Грузовик в его нынешнем смысле, в тогдашней терминологии "автопоезд", разработала в 1903 году берлинская фирма NAG, а вскоре первые дальнобойщики возили грузы по пыльным дорогам германской Намибии. Россия так же использовала немецкую технику, но в её внедрении отставала лишь на считанные годы.

И как часто бывает, начиналось это внедрение там, где оно было возможно с чистого листа, без конкуренции с традиционной инфраструктурой: первая в России автобусная линия Севастополь-Ялта появилась в 1911 году, первый городской автобус в Архангельске - в 1907, а вот из Энзелей в Тегеран первая автоколонна под двуглавым орлом отправилась уже в 1906 году.

Кадры выше, впрочем - с другой дороги. На Энзели-Тегеранском шоссе движение не задалось из-за очередной смуты - Конституционной революции, по масштабу беспорядков больше похожей на гражданскую войну. Под предлогом охраны границ Россия ввела войска из Закавказья в Западный Азербайджан, а для их снабжения проложила Джульфа-Тавризское шоссе, по факту начинавшееся в Тифлисе, и вот на нём движение автобусов и автопоездов шло уже без перебоев. Более того, с 1879 года Россия обладал монопольным правом на строительство в Персии железных дорог, что выходило шахской стране скорее боком - воспользоваться этим правом мы сподобились лишь в 1914-15 годах, когда Джульфу и Тевриз связала первая в Иране железная дорога:

В целом, шахский Иран при последних Каджарах был не более чем площадкой для Большой игры. Огромная разница в уровне жизни способствовала персидской эмиграции в Россию - в Бухаре, Самарканде и других среднеазиатских городах по сей день существуют персидские общины, от таджиков державшиеся особняком. В Ашхабаде же до землятрясения 1948 года стоял первый в мире храм зародившей в Каджарской Персии религии бахаи (1912).

Попытки шаха стравить Россию и Англию обернулись лишь разделам сфер влияния: Южному Ирану готовилась судьба британской колонии, а северному - Переднеазиатского генерал-губернаторства в составе Тавризской, Гилянской (Решт), Астрабадской, Тегеранской, Хорасанской (Мешхед) губерний, само собой с буферной маленькой Персией, столице которой вернулась бы в Исфахан. Там уже действовало русское консульство:

Между тем, ещё в 1878 году Насреддин-шах надумал проводить в Персии модернизацию. Для этого он сперва направился в Европу, где разорил пол-Вены, искренне полагая, что отельеры и рестораторы обслуживают гостя бесплатно. Возвращаясь через Россию, Насреддин посетил терских казаков, и впечатлившись их манёврами, решил - "хочу таких же!". Так появилась Персидская казачья бригада, укомплектованная курдами и азербайджанцами из степей Казвина под началом русских офицеров. Впрочем, сам Насреддин в казаки-разбойники наигрался быстро, и к концу 1880-х бригада была на грани расформирования и превращения в почётный караул. Спас дело назначенный в 1894 году руководитель Владимир Косоговский, своей инициативой и организацией сумевший дать проекту новую жизнь - в начале ХХ века казаки стали мощным инструментом русского влияния на шаха.

В центре Тегерана ещё стоит огромное здание, регулярно попадающее в кадр туристам. Но мало кто знает о том, что это - Казачий дом (1902), то есть штаб и столичные казармы бригады:

Русские инструкторы в начале ХХ века скупили ряд домов в тегеранских предгорьях да обнесли их общей стеной - ныне это Зарганды, или Сад Посольства, то есть посольские дачи.

Там же Каджар Мухаммед Али-шах пережидал Конституционную революцию, в 1909 году свергнутый фидаями из Иранского Азербайджана. В 1910 году он уехал в Одессу, где по сей день одно из роскошнейших зданий известно как Шахский дворец, из которого, впрочем, шаху пришлось бежать в Стамбул уже после русской революции. В своей же смуте вернут власть он мог теперь лишь на чужеземных штыках, и в 1911 году по заключённому ещё в 1907 году соглашению Россия и Англия ввели в Персию войска. Тем более революция сказывалась и на трансграничных народах, став школой политической борьбы для многих армянских дашнаков и азербайджанских мусаватистов.

1-й Кавказский кавалерийский корпус окапывался в Азербайджане и Гиляне всерьёз и надолго, подавление революции сменилось военной оккупацией, а где русский оккупант - там всегда найдутся и лесные братья. Так дословно можно перевести название джангилийцев - партизан гилянских гор, движение которых в 1914 году возглавил бородатый атаман Мирза Кучек-хан.

Затем Гражданская война полыхнула уже в самой России, и персидский корпус сохранил верность царю. Персия стала плацдармом не для русского вторжения в Индию, а для британской интервенции в Россию. Каспийский флот, в первую очередь танкеры, белые угнали в Энзели. Туда-то и высадился в 1920 году красный десант из Астрахани всего лишь с целью вернуть суда, но блестящая Энзелийская операция дала неожиданный побочный эффект - в возникшей неразберихе джангелийцы спустились с гор и заняли Решт. Мирза Кучек провозгласил, ни много ни мало, Гилянскую ССР, надеясь, видимо, таким образом перехитрить всех - привлечь на свою сторону Советскую Россию, но с условием её невмешательства во внутренние дела. Строить коммунизм он вряд ли собирался, его идеей был "социализм с элементами феодализма", и конечно же, в политике полевой командир обхитрил в первую очередь сам себя.

Попытка военного похода на Тегеран в первое лето ГилССР остановил разгром на перевале, а в тылу аграрная реформа стала камнем преткновения для Мирзы Кучека и настоящих коммунистов. СССР одной рукой выводил из Персии войска, а другой посылал в Гилян агитработников вроде Велимира Хлебникова или чуть-чуть не успевшего туда доехать Сергея Есенина. Зиму ГилССР пережила за горами в глубоком политическом кризисе, к лету коммунисты взяли верх, низложили Мирзу Кучека, переименовали государство в Персидскую Советскую Республику, а его вооружённые силы под руководством грузина Василия Каргалетели - в Персидскую Красную Армию, вновь двинувшуюся на Тегеран и разбитую на перевалах. По осени же власть вновь захватил Мирза Кучек и расправился над своим противниками. Гилянская и Персидская ССР по факту погрызлись уже друг с другом, чем и воспользовались шахский войска. Мирза Кучек вновь ушёл в горы и сгинул с началом зимы где-то у Ардебиля.

Персидская казачья бригада же за это время пополнилась огромным количеством белых и разрослась до целой Персидской казачьей дивизии. В 1918-20 годах её курировали англичане, а затем и сами персы, самым влиятельным из которых был тюрок Реза Пехлеви, чьи предки ушли в Мазендеран из Азербайджана после одной из войн 19 века. В 1921 году Реза захватил Тегеран, став главнокомандующим армией и фактическим правителем, а в 1925 году сверг Каджаров и сам надел корону шаха, основав последнюю персидскую династию Пехлевидов. Но казачье прошлое дало о себе знать - в окружении Реза-шаха осталось немало белоэмигрантов, из которых для нас наиболее интересен Николай Львович Марков - военный инженер из Тифлиса, сражавшийся среди персидских казаков, а в мирное время ставший архитектором.

Честно сказать, я бы не назвал Маркова гением - в России это был бы середняк губернского уровня, с которым носятся местные краеведы. Но в облике Тегерана он оставил заметный и нетривиальный след. Постройки Маркова - "национальные по форме, современные по сути", а строил он всего понемногу - общественные здания (как мэрия с кадра выше), школы, тюрьмы, заводы, церкви, как вот этот Никольский собор (1941-45):

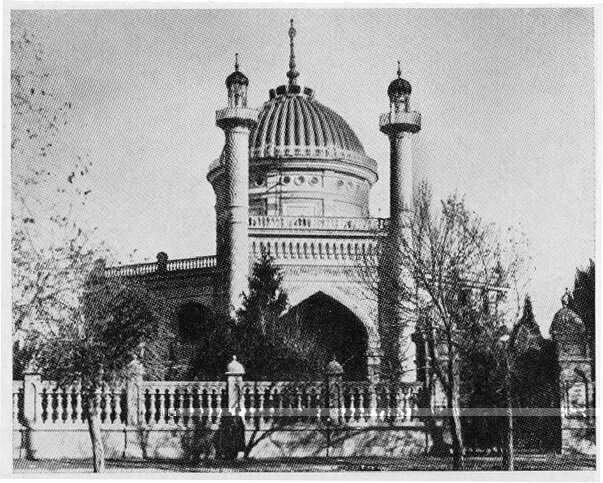

Мечети:

А в первую очередь особняки:

Реза-шах приглашал и других русских архитекторов. Тегеранский вокзал (1928-29) стал последней постройкой киевского поляка Владислава Городецкого, на родине известного феерией Дома с химерами.

Городецкому же приписывают дворец шахской дочери Шамс (1935-39) в летней резиденции Саадабад, вернее его проект, воплощённый посмертно:

А среди авторов главного Белого дворца в Саадабаде местные тексты упоминают некоего Русского Бориса:

Вероятнее всего это Борис Марков, старший брат Николая Маркова, в его проектах занимавшийся интерьерами.

А вот церковь Святой Марии построили в 1938-45 годах армянские беженцы из СССР, и начинал её выходец из Карабаха Николай Лаури, а закончил - всё тот же Марков.

Хотя в целом тогдашняя Персия, в 1935 году официально ставшая Ираном, была вполне дружественна к СССР, который был ей важнейшим торговым партнёром. Англичанам Реза-шах не доверял, но с конца 1930-х у истинных ариев появился внезапный союзник - Германия.

Ещё один угол Ирана с сильным русским влиянием - это Туркменская степь, примыкающая к Мазендерану от реки Горган до Копетдага. В 1881 году последний стал русско-персидской границей, но эта Малая Туркмения неуклонно тянулась к большой. Россия ввела сюда войска не в 1911 году, как в остальной Иран, а уже в 1909-м, видимо получив от шаха неофициальное согласие забрать Туркменсахру. К 1914 году под защитой войск тут уже стояло 13 русских сёл, а восстание 1917 года Временное правительство рассчитывало обратить в учреждение туркменской автономии и дальнейшее её включение в Туркестан. Помешал тому Октябрь, и хотя в 1922 году здесь укрывались басмачи, в 1924 туркмены повторили попытку. Но Туркменсахра так и осталась иранской:

С 1930-х годов Иран активно здесь поднимал целину, внедрял механизацию и строил элеваторы. Промеж них попадались и совсем другие склады, которые частенько инспектировали алемани - по-нашему говоря, немцы. Иран вошёл в число тех стран-шакалов, что готовились растерзать Советский Союз, когда падёт Москва, и если Япония готовилась брать Сибирь, а Турция - Кавказ, то Иран должен был стать базой для немецкого вторжения в Среднюю Азию.

Как и любая отсталая страна с могучим союзником, Иран уверовал в свою непоколебимость. Но СССР и Англия в 1941 году сыграли на опережение и с двух сторон ввели войска.

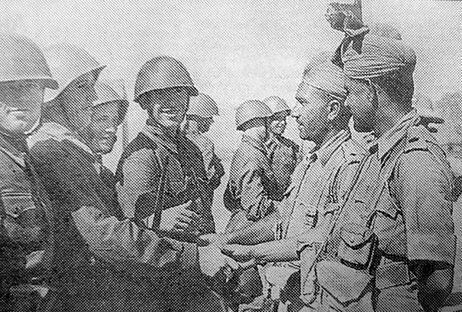

Конечно же, персидская армия была разбита быстро и на голову, и вот уже красноармейцы встретились в глубинах Ирана с индусами. Реза-шаха англичане вывезли в Южную Африку, где вскоре он и умер от тоски.

Трансиранский коридор сделался одним из основных каналов ленд-лиза:

А города вдоль него отметили Польские кладбища - Армия Андерса, сформированная в уральском Бузулуке, через Иран перебрасывалась на Средиземное море, и среди 40 тысяч поляков несколько сотен умерли по пути. Самое крупное из таких кладбищ - в Энзелях, куда они прибыли через Каспий.

А русское и английское посольства, стоявшие на разных сторонах одной улицы, с 28 ноября 1943 года на 3 дня сделались городком Тегеранской конференции Рузвельта, Черчиля и Сталина. Вот в этом здании лидеры Большой тройки впервые встретились обсудить судьбу послевоенного мира.

По окончании же войны СССР попытался ещё немного поиграть с англосаксами в Большую Игру. Но Пехлевидский Иран был однозначно прозападным государством, и отчаявшись сделать его своим союзником, Советы перед выводом войск устроили тут свои Демократическую республику Азебайджан с центром в Тебризе...

...и курдскую Мехабадскую республику к югу от озера Урмия. Но проект был мертворождённым, азербайджанцы и курды появление своих национальных государств встретили без энтузиазма, а послевоенный СССР оказался не готов к давлению Запада. С выводом советских войск в Тебриз и Мехабад вошли почти без боя шахские войска, арестовав и казнив их самопровозглашённых правителей. Иранский кризис стал первым крупным кризисом Холодной войны, а в невыносимо страшном английском фильме "Нити" (1980) именно ввод советских войск в Иран становится причиной ядерной войны.

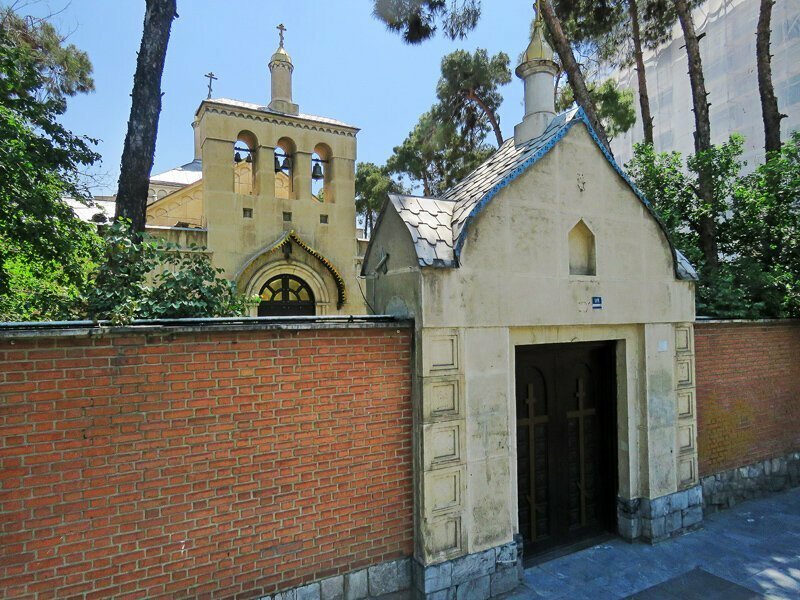

На практике же в Холодную войну СССР и Иран практически забыли друг о друге. Продолжалось какое-то экономическое взаимодействие да белоэмигрантская колония в Тегеране доживала свой век, понемногу пополняя Русское кладбище, разраставшееся у Троицкой церкви (1908).

Наше наследие тех времён - это военная техника, но только не памятники, а трофеи. Проевропейская жизнь Ирана, даже несмотря на активное строительство дорог, охватывала в сущности лишь шахский двор и небольшую прослойку причастных, а в основном Иран оставался нищей, бесправной, глубоко патриархальной страной, где американцы курировали спецслужбы и по своему усмотрению меняли премьер-министров. А персы, как вы уже поняли, ненавидят плясать под чужую дудку... В 1979 году недовольство масс оседлало шиитское духовенство, и Исламская революция положила конец тысячелетиям шахской монархии. Между коммунистов и капиталистов на карте Холодной войны появилась третья сила - исламские теократы, и обе сверхдержавы для аятоллы Хомейни были в равной степени враги. А вот сосед его Саддам Хусейн, напротив, дружил тогда и с теми, и с другими, и с радостью вызвался на роль тарана, надеясь взять себе богатый нефтью и населённый арабами-шиитами Хузестан. Так разгорелась ирано-иракская война, за 8 лет унёсшая полтора миллиона жизней и кончившаяся по сути ничем - Иран остановил наступление Ирака, перенёс войну на его территорию, но так и не смог взять Багдад. Зато в местной идентичности эта война, официально Священная оборона, стоит примерно как у нас Великая Отечественная, и без трофейных танков (Иран воевал в основном американским оружием, а Ирак - советским) тут не обходится ни один военный музей.

Вновь же вспомнили друг о друге Россия и Иран лишь в наше время, не найдя себе места в мире Pax Americana и войдя в ряд Мировой оппозиции. Теперь самый русский город Ирана - это Бушир на Персидском заливе, где наши инженеры построили первую в стране АЭС. В музее, где снят этот кадр, впрочем, об их участии всё равно нет ни слова...

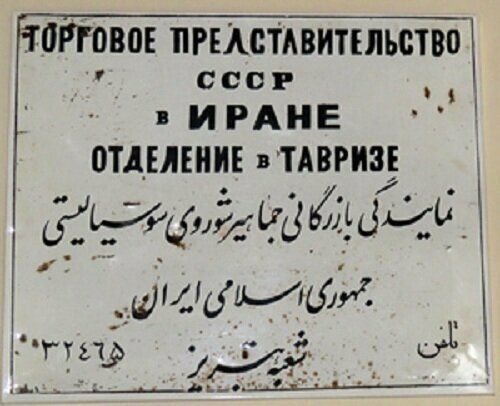

Самый же наглядный памятник русского следа в Иране - вот:

Здесь неожиданно хорошо прижился самовар, и даже это слово вошло в фарси без перевода вместе с дополняющим его "истакан":

Да и в принципе посмотрев, как пьют чай азербайджанцы, я подумал, что в Россию чайная культура пришла именно из этих мест. Самовары у персов были и раньше, уже не первую тысячу лет, но - глиняные, а потому куда как менее мобильные.

При царе металлические самовары в Персию возили из Тулы и Варшавы, а дальше персы сами наладили их производство, центром которого стал город Боруджерд в горах Луристана. Конструкция осталась нашей, а вот декор появился свой:

Не менее популярен самовар в Азербайджане, да и в Турции тоже, я слышал.

Ну а в Иране они греют не только чай, но и душу заезжего краеведа:

А в самоварах тегеранских лавок отражается Меджлис (Парламент):

В следующих частях - первые впечатления иранской современности.

Автор VARANDEJ

Автор VARANDEJ

Еще крутые истории!

- Несколько интересных историй из жизни необычных личностей

- Как наследники проучили банк, который не хотел отдавать вклад умершего отца

реклама

и оп-па: "Бой у Свиного острова стал первой морской победой в истории России"...

Как же так? От пацанов открестились, а когда пацаны наваляли персам - победа объявлена заслугой государства...?

Этот вопрос возник из вашего пассажа "в 913 году со стороны устья Волги на Табаристан и Гилян обрушилось несколько десятков кораблей, каждый из которых вёз сотню воинов."

Второй вопрос, что указывает что это были Руссы? Какие источники говорят о вторжении руссов, или есть архиологические подтверждения ? Может всетаки вы имели ввиду "Росс" от скандинавского - россмэн, в переводе - гребец?!

А про Есенина и Шагане как-то невнятно))))